La evaluación del cuidado se ha convertido en un indicador de calidad para la práctica de enfermería, sin embargo, debido a la escasez de instrumentos que consideren la perspectiva de la enfermera y no solo del usuario, es necesario contar con una herramienta que evalúe la percepción de los comportamientos de cuidado que las enfermeras ofrecen en la práctica hospitalaria para mejorar los procesos de calidad y calidez.

ObjetivoValidar y adecuar la versión en español del Caring Behaviors Assessment, para obtener una primera versión que pueda evaluar los comportamientos del cuidado otorgado en una población de enfermeras mexicanas de un hospital de segundo nivel de atención.

MetodologíaDiseño descriptivo, transversal y de proceso. Muestreo por conveniencia, la muestra estuvo integrada por 83 enfermeras mexicanas de un ambiente hospitalario.

ResultadosEl índice de validez de contenido fue igual a 0.96. El coeficiente en la escala general fue de α=0.96, por subescalas osciló entre 0.75 y 0.86 respectivamente. El análisis factorial mostró una varianza explicada del 72% para el primer factor.

ConclusiónLa primera versión del instrumento que se adecuó para valorar la percepción del cuidado otorgado por enfermería mostró una validación y consistencia interna aceptables, por tanto, se considera una herramienta útil en la evaluación de cuidados de enfermería que puede llegar a contribuir a mejorar estándares de calidad de los servicios desde el punto de vista humanístico.

The assessment of care has become a quality indicator in the nursing practice, however, due to the few instruments which consider the perspective of nurses, not only that of the user, and in order to improve the quality of care, it is important to rely on a tool which assesses the perceived caring behaviors that nurses provide within the clinical practice.

ObjectiveTo validate and adequate the version in Spanish of the Caring Behaviors Assessment in order to establish a first draft which can be used to assess the provided caring behaviors of a population of Mexican nurses at a hospital of second level of attention.

MethodologyThis is a study with descriptive, transversal, and process design, which uses sampling by convenience. The sample included 83 Mexican nurses.

ResultsThe content validity index turned out to be 0.96. The coefficient in the general scale was α=.96, and those of the sub-scales ranged from .75 to .86 respectively. The analysis of factors indicated a 72% of the total variance explained by the first factor.

ConclusionThe first version of the adapted instrument showed acceptable validity and consistency, and therefore was considered a useful tool for the assessment of perceived provided nursing care, which can contribute to the improvement of the standards of health services from the humanistic point of view.

A avaliação do cuidado virou um indicador de qualidade para a prática de enfermagem, porém, devido à escassez de instrumentos que considerem a perspectiva da enfermeira e não só do usuário, é necessário contar com uma ferramenta que avalie a percepção dos comportamentos de cuidado que as enfermeiras oferecem na prática hospitalar para melhorar os processos de qualidade e cordialidade.

Objetivovalidar e adequar a versão em espanhol do Caring Behaviors Assessment, para obter uma primeira versão que possa avaliar os comportamentos do cuidado outorgado na população de enfermeiras mexicanas de um hospital de segundo nível de atenção.

MetodologiaDesenho descritivo, transversal e de processo. Amostragem por conveniência, a amostra esteve integrada por 83 enfermeiras mexicanas de um ambiente hospitalar.

ResultadosO índice de validade de conteúdo igual a 0.96. O coeficiente na escala geral foi de α=96, por sub-escalas variou entre .75 e .86 respetivamente. A análise fatorial mostrou uma variância explicada do 72% para o primeiro fator.

ConclusãoA primeira versão do instrumento que se adequou para valorizar a percepção do cuidado conferido por enfermagem, mostrou uma validade e consistência interna aceitáveis, portanto, considera-se uma ferramenta útil na avaliação de cuidados de enfermagem que pode chegar a contribuir a melhorar padrões de qualidade dos serviços desde o ponto de vista humanístico.

El cuidado ha estado inmerso en la literatura de enfermería como punto central, que se expresa como el ejercicio de una habilidad humana y una habilidad de cuidar1. Por otro lado, está considerado como una actividad que concierne a todos los profesionales de la salud; sin embargo, enfermería es la que destina más esfuerzo, tiempo y dedicación a los cuidados2. La noción de cuidado ha sido considerada la esencia y la base de la enfermería profesional, dado que se reconoce al cuidado humano como el objeto de estudio y práctica de la enfermería profesional3,4.

El cuidado humano debe basarse en la reciprocidad y debe tener una calidad única y auténtica5; por ello, cuando la enfermera atiende la llamada del paciente aumenta su armonía dentro de su mente, cuerpo y alma, lo que genera procesos de conocimiento de sí mismo6. En otras palabras, el cuidado no solo requiere que la enfermera sea científica, académica o clínica, sino que también sea un agente humanitario y moral, como coparticipé en las transacciones de los cuidados humanos7.

Sin embargo, con la reestructuración administrativa de la mayoría de los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se ha corrido el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente8 donde enfermería ha sido confinada y controlada por el exterior material de la realidad física de la medicina en general9. Estos sistemas institucionales impregnados del paradigma biomédico han originado que las enfermeras realicen su práctica con pérdida de su autonomía10. Esta autonomía que pierden las enfermeras en su práctica institucional se vuelve objetiva y centrada en la enfermedad, se cambia lo que debe ser el objeto de cuidado del paciente desde una perspectiva humanista; se originan así diferencias en las percepciones de los pacientes sobre los comportamientos de cuidado recibido y las del profesional de enfermería respecto al cuidado otorgado11.

En la actualidad, los hospitales con estas características están funcionando cada vez con menos recursos humanos y esta situación afecta al profesional de enfermería, se origina sobrecarga de trabajo en estos sistemas de cuidado de salud, al tener a su cuidado mayor número de pacientes, hay que sustituir material para cubrir faltante e invertir más tiempo en adquirir el material y equipo necesario; esto tiene como resultado la práctica de enfermería sin autonomía, que comúnmente conocemos como rutinas de trabajo, y puede generar deshumanización del cuidado de enfermería12,13.

El profesional de enfermería al realizar sus actividades en forma rutinaria puede considerar que su comportamiento de cuidado es de calidad, sin embargo, es posible que la calidad de atención que el profesional de enfermería considera está otorgando no se correlacione con la calidad de atención que el paciente considera está recibiendo14–16. La evaluación de la percepción de los cuidados del profesional de enfermería es escasa en la literatura por lo que se requieren instrumentos para acercarse al fenómeno y extraer de ellos información al respecto. En enfermería el cuidado se ha convertido en el centro de la praxis, y un aspecto central debe ser valorar que estos cuidados se brinden en forma humanizada, para beneficio de los usuarios y de los profesionales de enfermería; por lo tanto, mejorar la calidad de los cuidados en los servicios de salud es fundamental para mejorar la práctica en el actual modelo de cuidado para la salud17,18.

En México, como en Latinoamérica, existen escasos instrumentos para evaluar el constructo de «cuidado de enfermería», de ahí la importancia de este trabajo al identificar instrumentos confiables y validados en el espacio latinoamericano. En Colombia, Poblete-Troncoso et al.19 validaron el Caring Efficacy Scale y el Nyberg's Caring Assessment para evaluar la percepción del cuidado otorgado al paciente. González-Ortega validó el instrumento Cuidado de comportamiento profesional «forma A», en el contexto panameño que evalúa la percepción del cuidado recibido hacia el paciente20. Ayala-Valenzuela et al.21, han validado y traducido al español en población chilena el Caring Behaviors Assessment (CBA), que evalúa los comportamientos de cuidado que recibe el paciente en el entorno hospitalario. Este instrumento tiene su base filosófica en la Teoría de Watson y en los 10 factores relacionados con el cuidado22,23, los cuales son:

1. Formación de un sistema de valores humanistas y altruistas, 2. Instilación de fe y esperanza, 3. Cultivar la sensibilidad hacia uno mismo y los demás, 4. Desarrollar una relación de cuidados humanos de ayuda y de confianza, 5. Promocionar y aceptar la expresión de sentimientos positivos y negativos, 6. Uso sistemático del método científico para la resolución de problemas y toma de decisiones, 7. Promocionar la enseñanza y el aprendizaje transpersonal, 8. Crear un entorno de apoyo o conexión mental, física, sociocultural, 9. Ayudar a la satisfacción de las necesidades humanas y espiritual y 10. Aceptación de fuerzas existenciales-fenomenológicas24,25.

El CBA se conforma de estos 10 factores de cuidado de Watson, dado que considera al paciente como un ser humano respetado y valorado. Sin embargo, el instrumento está configurado para valorar la perspectiva del paciente, no de la enfermera respecto a los cuidados que ella misma otorga. Con base en la versión original del CBA y específicamente la versión de Ayala-Valenzuela et al.21, se decidió realizar una adecuación de los ítems para desarrollar un instrumento que midiera la percepción del cuidado otorgado, a la cual se la ha denominado Evaluación de los comportamientos de cuidado otorgado por enfermería (ECCOE).

Propósito del estudio: Validar y adecuar la versión en español del CBA, para obtener una primera versión que pueda evaluar los comportamientos del cuidado otorgado en una población de enfermeras mexicanas de un hospital de segundo nivel de atención.

MetodologíaSe diseñó un estudio descriptivo, transversal y de proceso26. Este estudio se llevó a cabo en 5 etapas:

Primera etapaAdecuación del instrumento. Se retomó la versión en español de Ayala-Valenzuela et al.21 del instrumento Evaluación de los comportamientos de cuidado (CBA basada a su vez en la versión de Cronin y Harrison de 1988)27. Se realizaron adecuaciones en la redacción de los ítems, se respetó el orden y el sentido para evaluar los factores de cuidado de Watson, con el propósito de evaluar la percepción de la calidad o comportamientos de cuidados que la enfermera considera otorga a sus pacientes28,29. Las propiedades psicométricas de la versión que se adecuó (ECCOE) son las siguientes:

Cuenta con 63 ítems, es una escala tipo Likert, con un patrón y una opción de respuesta: 1=Poca importancia, 2=Relativamente importante, 3=Medianamente importante, 4=De importancia y 5=Mucha importancia. Cada respuesta se suma, por lo tanto, se obtiene un puntaje mínimo de 63 y un puntaje máximo de 315, en donde a mayor puntaje, se considera que mejor es la percepción de los comportamientos de cuidado que se otorgan. Al igual que el CBA, el ECCOE integra los 10 factores de cuidado de Jean Watson en 7 subescalas: Humanismo/fe-esperanza/sensibilidad (ítems 1 a 16), Ayuda/confianza (ítems 17 a 27), Expresión de sentimientos positivos/negativos (ítems 28 a 31), Enseñanza/aprendizaje (ítems 32 a 39), Soporte/protección/ambiente (ítems 40 a 51), Asistencia en las necesidades humanas (ítems 52 a 60) y Fuerzas existencial/fenomenológica/espiritual (ítems 61 a 63).

Segunda etapaValidación y estandarización. Esta primera versión del ECCOE se llevó a un proceso de validación por un panel de expertos en el cuidado humano de enfermería para evaluar la validez de contenido. El proceso de análisis se realizó con base en la metodología propuesta por Waltz et al.30; se reclutaron 15 jueces, la invitación se realizó vía oficio, con un consentimiento de confidencialidad que los jueces aceptaron. Se determinó un lapso de 30 días para que los jueces regresaran sus observaciones, se recibieron 10 evaluaciones, las suficientes para realizar el análisis de acuerdo a la metodología de Waltz et al. La evaluación tuvo 2 fases, validación y estandarización; en la primera fase se realizó con base en un instrumento que evalúa cada ítem por separado, así el juez identifica si el ítem está o no relacionado con la subescala de cada factor de cuidado que dice medir. El formato de respuesta es una escala tipo Likert que va desde 0=Definitivamente no está relacionado, 1=No relacionado, 2=No seguro de su relación, los reactivos requieren más revisión, 3=Relacionado, pero es necesario realizar pequeñas modificaciones y 4=Extremadamente relacionado, sin alteración.

Los datos obtenidos de cada juez se concentraron para calcular los siguientes índices:

Índice de validez por ítem (IVI=∑ reactivos totales<3/total de jueces).

Criterio de validez (CV=IVI/total de ítems).

Índice de validez de contenido (IVC=(∑ reactivos totales≥3/el total de ítems revisados por todos los jueces). Valores de IVC próximos a la unidad se consideraron aceptables.

En la segunda fase, cada juez tenía la libertad de hacer adecuaciones a la redacción de los ítems que consideraba confusos para conservar la congruencia con el factor de cuidado evaluado, así se logró estandarizar y adecuar al contexto cultural de la enfermera mexicana. Se decidió a priori que si 3 o más jueces consideraban confuso un ítem, este se modificaría.

Tercera etapaPrueba piloto. De las adecuaciones que se realizaron con base en la validación de jueces, se obtuvo la segunda versión del ECCOE y se piloteó en 30 enfermeras de una institución de segundo nivel de atención, con características similares a la institución donde se realizó la recolección final de los datos; el objetivo fue probar la factibilidad de los procedimientos, condiciones de aplicación y claridad de los ítems al ser leídos por cada enfermera, con el fin de identificar y eliminar de la prueba final posibles variables confusoras.

Cuarta etapaRecolección de los datos. De acuerdo a los datos de la prueba piloto, no fue necesario realizar ajustes a la redacción de los ítems que se conformaron con la evaluación de los jueces. La población la constituyeron enfermeras de un hospital de segundo nivel de atención. Se reclutaron profesionales de enfermería del área hospitalaria, el muestreo fue no probabilístico, dado que se contaba con los datos de la plantilla nominal de dicho hospital, así que el tamaño de la muestra incluyó a 83 profesionales de enfermería que cumplieron con los criterios de selección.

Se incluyeron enfermeras asignadas en los servicios de medicina interna, cirugía general y ginecobstetricia, encargadas de la atención directa de los pacientes hospitalizados; enfermeras generales, licenciadas en enfermería y enfermeras con posgrado. Fueron excluidas enfermeras de consulta externa, auxiliares de enfermería y enfermeras Jefas de piso. Se consideraron las enfermeras que laboran en los 3 turnos (matutino, vespertino y nocturno).

Quinta etapaPlan de análisis estadístico. Se obtuvo un análisis descriptivo de la muestra del estudio y de las subescalas. Se obtuvo un análisis de fiabilidad de la escala por subescalas y en general. Se aplicó una prueba de normalidad y las subescalas fueron sometidas a una correlación paramétrica. Finalmente se realizó un análisis factorial con rotación varimax.

Consideraciones éticasA cada una de las enfermeras se les explicó el propósito del estudio de forma verbal; se solicitó su consentimiento por escrito, para participar en el estudio, con apego a las disposiciones éticas de la Ley General de Salud en materia de investigación31. Este trabajo fue avalado por el Comité Académico de Posgrado de la Facultad de Enfermería de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

ResultadosDescripción de la muestraEl 95.2% de los profesionales de enfermería correspondieron al género femenino. La edad promedio fue de 36.2±9, rango 25-55 años. De acuerdo al turno asignado, las enfermeras tuvieron la siguiente distribución: 43 del matutino (51.8%), 23 del vespertino (27.7%) y 17 del nocturno (20.5%). La antigüedad laboral promedio fue de 9.9 años±7.8, rango 1-27 años. Respecto al nivel profesional, se observaron los siguientes datos: 48 enfermeras generales (57.8%), 11 enfermeras con postécnico (13.3%), una enfermera especialista con posgrado (1.2%) y 23 enfermeras con licenciatura (27.7%). El promedio de pacientes a su cuidado fue de 12.8±1.3, rango 10-17.

Resultados de validaciónRespecto a la validez de contenido que se logró a través de la técnica de jueces, se obtuvieron los siguientes resultados: el IVI fue de 3.2 y el CV de 0.05 que representa un 5% de posibilidad de error; el IVC fue de 0.94, que se considera como aceptable. A pesar de que el IVC es aceptable, se sugirió reconsiderar cambiar la redacción de 13 reactivos.

Resultados de la estandarizaciónLa evaluación cualitativa de los expertos realizada al instrumento dio como resultado la modificación de 13 ítems de las siguientes 6 subescalas: Humanismo/fe-esperanza/sensibilidad (ítems 5, 7, 8, 9 y 14), Ayuda/confianza (ítem 20), Expresión de sentimientos positivos/negativos (ítem 31), Enseñanza/aprendizaje (ítem 32), Soporte/protección/ambiente (ítems 40, 42 y 51) y Asistencia en las necesidades humanas (ítems 54 y 60).

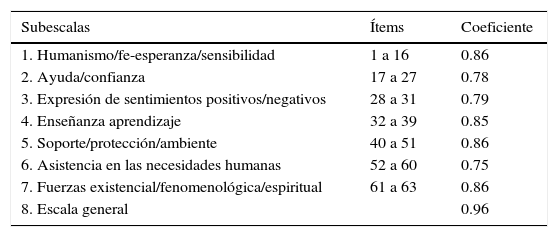

Resultados de fiabilidadCon respecto a la validación interna, las alfas de Cronbach por subescalas y la escala global dieron un valor aceptable>70 según Polit y Beck32. La escala general obtuvo 0.96; por subescala, oscilaron entre 0.75 y 0.86 (tabla 1)

Coeficientes alfa de Cronbach del ECCOE (n=83)

| Subescalas | Ítems | Coeficiente |

|---|---|---|

| 1. Humanismo/fe-esperanza/sensibilidad | 1 a 16 | 0.86 |

| 2. Ayuda/confianza | 17 a 27 | 0.78 |

| 3. Expresión de sentimientos positivos/negativos | 28 a 31 | 0.79 |

| 4. Enseñanza aprendizaje | 32 a 39 | 0.85 |

| 5. Soporte/protección/ambiente | 40 a 51 | 0.86 |

| 6. Asistencia en las necesidades humanas | 52 a 60 | 0.75 |

| 7. Fuerzas existencial/fenomenológica/espiritual | 61 a 63 | 0.86 |

| 8. Escala general | 0.96 |

Fuente: Evaluación de los comportamientos de cuidado otorgado por enfermería (ECCOE), versión adaptada por Morales-Castillo et al.33.

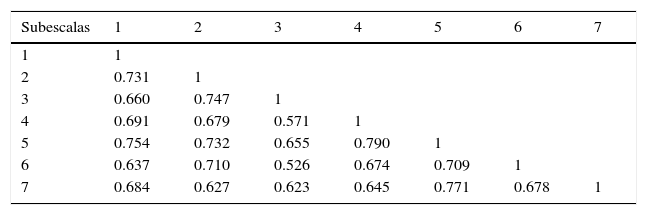

De acuerdo con el alfa elevada de la escala general, se aplicaron correlaciones para descartar colinealidad, la tabla 2 muestra los valores que oscilaron entre 0.52-0.79 (p<0.05), que se consideraron aceptables para descartar subescalas colineales.

Correlación del ECCOE por subescalas (n=83)

| Subescalas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 1 | ||||||

| 2 | 0.731 | 1 | |||||

| 3 | 0.660 | 0.747 | 1 | ||||

| 4 | 0.691 | 0.679 | 0.571 | 1 | |||

| 5 | 0.754 | 0.732 | 0.655 | 0.790 | 1 | ||

| 6 | 0.637 | 0.710 | 0.526 | 0.674 | 0.709 | 1 | |

| 7 | 0.684 | 0.627 | 0.623 | 0.645 | 0.771 | 0.678 | 1 |

p≤0.01 (bilateral).

Fuente: Evaluación de los comportamientos de cuidado otorgado por enfermería (ECCOE), versión adaptada por Morales-Castillo et al.33.

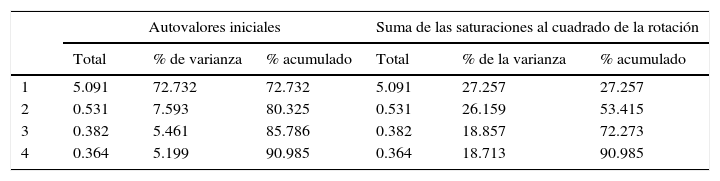

Para reagrupar los ítems en las dimensiones que les correspondían y verificar los cambios, se corrió un análisis factorial con rotación varimax. El análisis de factor arrojó resultados satisfactorios, ya que la mayoría de los reactivos en su conjunto cambiaron solo a otra de las subescalas; los resultados se describen a continuación: Se decidió realizar una rotación varimax de 4 componentes, puesto que la escala se compone de 7 subescalas con 63 reactivos cada una. Las 4 subescalas explicaron el 90.98%; es importante señalar que la primera pregunta tenía una varianza del 72.73% y, por tanto, esta dimensión es considerada la más importante del ECCOE (tabla 3).

Varianza explicada con los primeros reactivos con rotación varimax (n=83)

| Autovalores iniciales | Suma de las saturaciones al cuadrado de la rotación | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Total | % de varianza | % acumulado | Total | % de la varianza | % acumulado | |

| 1 | 5.091 | 72.732 | 72.732 | 5.091 | 27.257 | 27.257 |

| 2 | 0.531 | 7.593 | 80.325 | 0.531 | 26.159 | 53.415 |

| 3 | 0.382 | 5.461 | 85.786 | 0.382 | 18.857 | 72.273 |

| 4 | 0.364 | 5.199 | 90.985 | 0.364 | 18.713 | 90.985 |

Fuente: Evaluación de los comportamientos de cuidado otorgado por enfermería (ECCOE), versión adaptada por Morales-Castillo et al.33.

Para completar estos resultados de rotación varimax, la figura 1 muestra la sedimentación a partir de las primeras 4 subescalas y la forma en que el porcentaje de varianza disminuye después de la cuarta subescala, hasta quedar una línea casi horizontal.

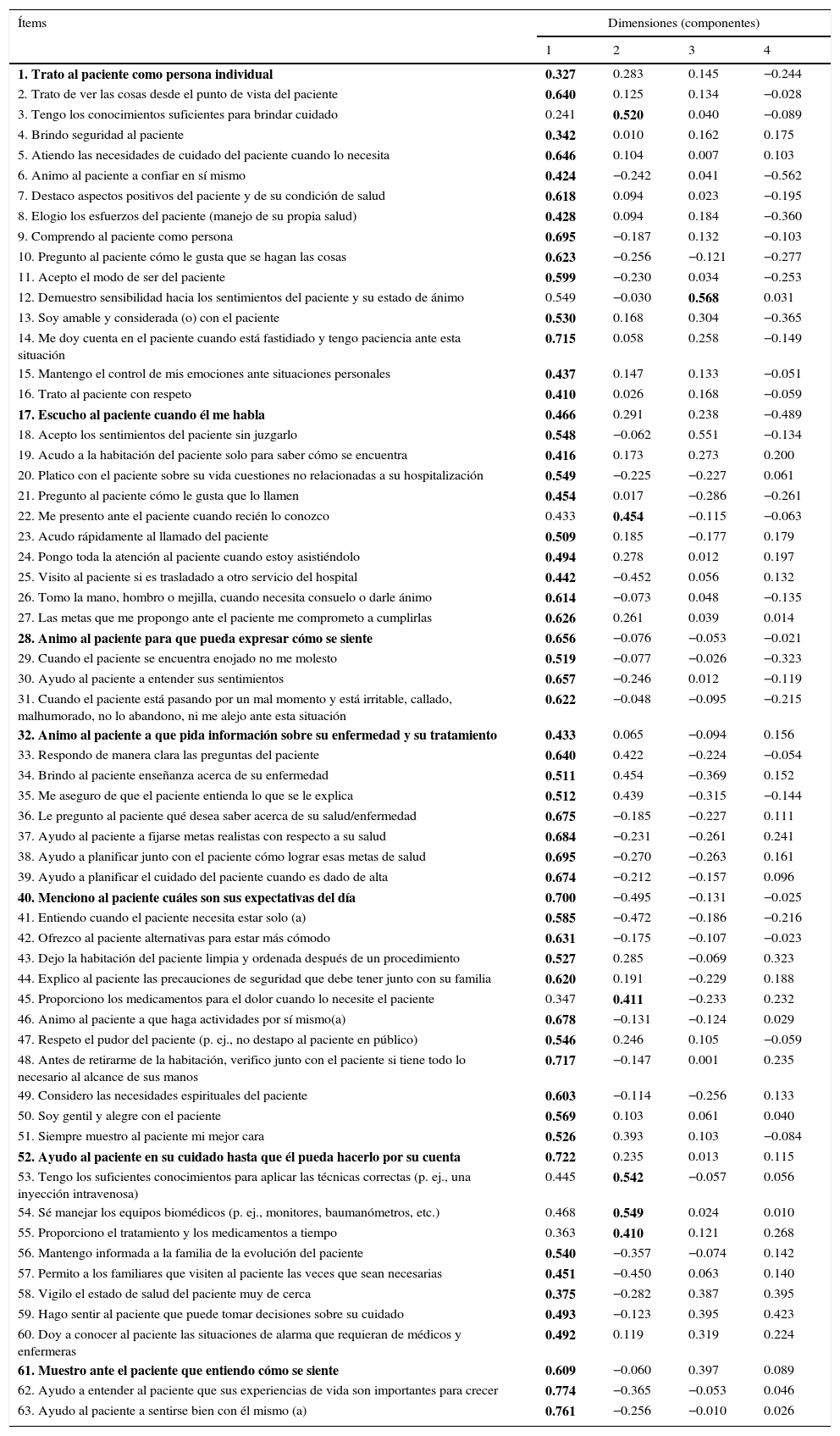

Por último, en la tabla 4, se muestra cada dimensión con sus reactivos, totalizan 63, y en negritas se resaltan los reactivos seleccionados para determinar el punto de corte para reagruparse en subescalas.

Matriz de componentes rotados (n=83)

| Ítems | Dimensiones (componentes) | |||

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 | 3 | 4 | |

| 1. Trato al paciente como persona individual | 0.327 | 0.283 | 0.145 | −0.244 |

| 2. Trato de ver las cosas desde el punto de vista del paciente | 0.640 | 0.125 | 0.134 | −0.028 |

| 3. Tengo los conocimientos suficientes para brindar cuidado | 0.241 | 0.520 | 0.040 | −0.089 |

| 4. Brindo seguridad al paciente | 0.342 | 0.010 | 0.162 | 0.175 |

| 5. Atiendo las necesidades de cuidado del paciente cuando lo necesita | 0.646 | 0.104 | 0.007 | 0.103 |

| 6. Animo al paciente a confiar en sí mismo | 0.424 | −0.242 | 0.041 | −0.562 |

| 7. Destaco aspectos positivos del paciente y de su condición de salud | 0.618 | 0.094 | 0.023 | −0.195 |

| 8. Elogio los esfuerzos del paciente (manejo de su propia salud) | 0.428 | 0.094 | 0.184 | −0.360 |

| 9. Comprendo al paciente como persona | 0.695 | −0.187 | 0.132 | −0.103 |

| 10. Pregunto al paciente cómo le gusta que se hagan las cosas | 0.623 | −0.256 | −0.121 | −0.277 |

| 11. Acepto el modo de ser del paciente | 0.599 | −0.230 | 0.034 | −0.253 |

| 12. Demuestro sensibilidad hacia los sentimientos del paciente y su estado de ánimo | 0.549 | −0.030 | 0.568 | 0.031 |

| 13. Soy amable y considerada (o) con el paciente | 0.530 | 0.168 | 0.304 | −0.365 |

| 14. Me doy cuenta en el paciente cuando está fastidiado y tengo paciencia ante esta situación | 0.715 | 0.058 | 0.258 | −0.149 |

| 15. Mantengo el control de mis emociones ante situaciones personales | 0.437 | 0.147 | 0.133 | −0.051 |

| 16. Trato al paciente con respeto | 0.410 | 0.026 | 0.168 | −0.059 |

| 17. Escucho al paciente cuando él me habla | 0.466 | 0.291 | 0.238 | −0.489 |

| 18. Acepto los sentimientos del paciente sin juzgarlo | 0.548 | −0.062 | 0.551 | −0.134 |

| 19. Acudo a la habitación del paciente solo para saber cómo se encuentra | 0.416 | 0.173 | 0.273 | 0.200 |

| 20. Platico con el paciente sobre su vida cuestiones no relacionadas a su hospitalización | 0.549 | −0.225 | −0.227 | 0.061 |

| 21. Pregunto al paciente cómo le gusta que lo llamen | 0.454 | 0.017 | −0.286 | −0.261 |

| 22. Me presento ante el paciente cuando recién lo conozco | 0.433 | 0.454 | −0.115 | −0.063 |

| 23. Acudo rápidamente al llamado del paciente | 0.509 | 0.185 | −0.177 | 0.179 |

| 24. Pongo toda la atención al paciente cuando estoy asistiéndolo | 0.494 | 0.278 | 0.012 | 0.197 |

| 25. Visito al paciente si es trasladado a otro servicio del hospital | 0.442 | −0.452 | 0.056 | 0.132 |

| 26. Tomo la mano, hombro o mejilla, cuando necesita consuelo o darle ánimo | 0.614 | −0.073 | 0.048 | −0.135 |

| 27. Las metas que me propongo ante el paciente me comprometo a cumplirlas | 0.626 | 0.261 | 0.039 | 0.014 |

| 28. Animo al paciente para que pueda expresar cómo se siente | 0.656 | −0.076 | −0.053 | −0.021 |

| 29. Cuando el paciente se encuentra enojado no me molesto | 0.519 | −0.077 | −0.026 | −0.323 |

| 30. Ayudo al paciente a entender sus sentimientos | 0.657 | −0.246 | 0.012 | −0.119 |

| 31. Cuando el paciente está pasando por un mal momento y está irritable, callado, malhumorado, no lo abandono, ni me alejo ante esta situación | 0.622 | −0.048 | −0.095 | −0.215 |

| 32. Animo al paciente a que pida información sobre su enfermedad y su tratamiento | 0.433 | 0.065 | −0.094 | 0.156 |

| 33. Respondo de manera clara las preguntas del paciente | 0.640 | 0.422 | −0.224 | −0.054 |

| 34. Brindo al paciente enseñanza acerca de su enfermedad | 0.511 | 0.454 | −0.369 | 0.152 |

| 35. Me aseguro de que el paciente entienda lo que se le explica | 0.512 | 0.439 | −0.315 | −0.144 |

| 36. Le pregunto al paciente qué desea saber acerca de su salud/enfermedad | 0.675 | −0.185 | −0.227 | 0.111 |

| 37. Ayudo al paciente a fijarse metas realistas con respecto a su salud | 0.684 | −0.231 | −0.261 | 0.241 |

| 38. Ayudo a planificar junto con el paciente cómo lograr esas metas de salud | 0.695 | −0.270 | −0.263 | 0.161 |

| 39. Ayudo a planificar el cuidado del paciente cuando es dado de alta | 0.674 | −0.212 | −0.157 | 0.096 |

| 40. Menciono al paciente cuáles son sus expectativas del día | 0.700 | −0.495 | −0.131 | −0.025 |

| 41. Entiendo cuando el paciente necesita estar solo (a) | 0.585 | −0.472 | −0.186 | −0.216 |

| 42. Ofrezco al paciente alternativas para estar más cómodo | 0.631 | −0.175 | −0.107 | −0.023 |

| 43. Dejo la habitación del paciente limpia y ordenada después de un procedimiento | 0.527 | 0.285 | −0.069 | 0.323 |

| 44. Explico al paciente las precauciones de seguridad que debe tener junto con su familia | 0.620 | 0.191 | −0.229 | 0.188 |

| 45. Proporciono los medicamentos para el dolor cuando lo necesite el paciente | 0.347 | 0.411 | −0.233 | 0.232 |

| 46. Animo al paciente a que haga actividades por sí mismo(a) | 0.678 | −0.131 | −0.124 | 0.029 |

| 47. Respeto el pudor del paciente (p. ej., no destapo al paciente en público) | 0.546 | 0.246 | 0.105 | −0.059 |

| 48. Antes de retirarme de la habitación, verifico junto con el paciente si tiene todo lo necesario al alcance de sus manos | 0.717 | −0.147 | 0.001 | 0.235 |

| 49. Considero las necesidades espirituales del paciente | 0.603 | −0.114 | −0.256 | 0.133 |

| 50. Soy gentil y alegre con el paciente | 0.569 | 0.103 | 0.061 | 0.040 |

| 51. Siempre muestro al paciente mi mejor cara | 0.526 | 0.393 | 0.103 | −0.084 |

| 52. Ayudo al paciente en su cuidado hasta que él pueda hacerlo por su cuenta | 0.722 | 0.235 | 0.013 | 0.115 |

| 53. Tengo los suficientes conocimientos para aplicar las técnicas correctas (p. ej., una inyección intravenosa) | 0.445 | 0.542 | −0.057 | 0.056 |

| 54. Sé manejar los equipos biomédicos (p. ej., monitores, baumanómetros, etc.) | 0.468 | 0.549 | 0.024 | 0.010 |

| 55. Proporciono el tratamiento y los medicamentos a tiempo | 0.363 | 0.410 | 0.121 | 0.268 |

| 56. Mantengo informada a la familia de la evolución del paciente | 0.540 | −0.357 | −0.074 | 0.142 |

| 57. Permito a los familiares que visiten al paciente las veces que sean necesarias | 0.451 | −0.450 | 0.063 | 0.140 |

| 58. Vigilo el estado de salud del paciente muy de cerca | 0.375 | −0.282 | 0.387 | 0.395 |

| 59. Hago sentir al paciente que puede tomar decisiones sobre su cuidado | 0.493 | −0.123 | 0.395 | 0.423 |

| 60. Doy a conocer al paciente las situaciones de alarma que requieran de médicos y enfermeras | 0.492 | 0.119 | 0.319 | 0.224 |

| 61. Muestro ante el paciente que entiendo cómo se siente | 0.609 | −0.060 | 0.397 | 0.089 |

| 62. Ayudo a entender al paciente que sus experiencias de vida son importantes para crecer | 0.774 | −0.365 | −0.053 | 0.046 |

| 63. Ayudo al paciente a sentirse bien con él mismo (a) | 0.761 | −0.256 | −0.010 | 0.026 |

Fuente: Evaluación de los comportamientos de cuidado otorgado por enfermería (ECCOE), versión final adaptada por Morales-Castillo et al.33.

El propósito establecido fue validar y estandarizar la versión en español del CBA, y para ello se consideró una población de enfermeras mexicanas de un hospital del segundo nivel de atención. Se obtiene así una versión preliminar del instrumento ECCOE, en lengua castellana y en enfermeras mexicanas mediante el cual se podrá obtener evidencias concretas del aporte del cuidado a las personas en instituciones de salud. Este instrumento contiene indicadores empíricos que reflejan los factores del cuidado humano planteados por Watson.

En este estudio se determina que el cuestionario ECCOE posiblemente es fiable para su utilización en enfermeras mexicanas de hospitales de segundo nivel de atención; los resultados de la investigación lo soportan, al menos en las poblaciones seleccionadas. Los resultados de contenido, con el cálculo del grado de consistencia interna son aceptables, similar a Poblete-Troncoso et al., con consistencias internas aceptables19.

La validación y estandarización de contenido realizada por los jueces en el ECCOE sugirió la modificación de 13 ítems del CBA original, para adaptarlas al contexto cultural mexicano. Con las modificaciones establecidas, se logró una consistencia interna adecuada, con coeficientes de alfa de Cronbach mayores a 0.9 en cada subescala del instrumento, similares a los obtenidos en la validación original. Sin embargo, debe de tomarse con cautela el resultado del total del ECCOE, dado que los coeficientes por arriba de 0.95 sugieren redundancia entre ítems del cuestionario. En cuanto a la fiabilidad del ECCOE, los resultados alfas de Cronbach por subescala fueron bastante aceptables, las correlaciones fueron de mediano efecto y significativas. Estos resultados son similares a los estudios realizados en Panamá y Chile por González-Ortega20 y Ayala-Valenzuela et al.21.

Estos resultados contribuyen a tener un instrumento válido y confiable en población mexicana, dado que no existen reportes de la aplicación de cuestionarios similares al ECCOE que evalúen los comportamientos al brindar los cuidados por parte de enfermería. La utilización del cuestionario en futuros proyectos puede generar conocimiento para fundamentar estrategias orientadas al mejoramiento de los cuidados de enfermería18.

Asimismo, estos resultados muestran que es factible evaluar la percepción de diversos aspectos del cuidado a partir de una filosofía humanista y ética, que es posible visualizar y evaluar la aplicabilidad de la Teoría transpersonal del cuidado humano en la práctica desde la perspectiva del profesional de enfermería. El esfuerzo por objetivar el cuidado humano transpersonal hace necesaria la validación de estos instrumentos, que son un recurso del que se valen los investigadores para acercarse al fenómeno del cuidar desde la filosofía de Watson23–25.

Por último, como desafío, enfermería debe conservar y lograr avances en el cuidado humano a través de la práctica de los ideales del cuidado en la asistencia, la academia y la investigación, así como, superar los criterios economicistas y administrativos de los servicios de salud, que terminan por ocultar y absorber el trabajo de enfermería19,22.

ConclusionesLa validación y estandarización que se realizó para obtener la versión en español del instrumento ECCOE permitió analizar estadísticamente la percepción que la enfermera asume sobre sus comportamientos dentro de la práctica profesional al brindar su cuidado hacia los pacientes. Los resultados fortalecen los supuestos de la Teoría del cuidado humano de Jean Watson, dado que representa un aporte sin precedente, para evaluar el cuidado humano transpersonal desde la perspectiva de la enfermera (o), a partir de una filosofía humanista y ética.

La validación de esta escala propicia continuar con investigaciones futuras del cuidado que las enfermeras otorgan en diferentes contextos y no solo desde la perspectiva de los pacientes, dado que es necesario identificar, analizar y buscar puntos de encuentro para transformar debilidades desde la experiencia y la enseñanza, con la finalidad de mejorar la relación enfermera-paciente e incrementar la calidad de los programas que incluyan los cuidados en la práctica de enfermería.

Los resultados de esta investigación representan una prueba preliminar de consistencia interna en un grupo de enfermeras mexicanas, donde se prueba la versión del instrumento creada con base en el instrumento original, se sugiere realizar réplicas en otros contextos del territorio mexicano, llevar a cabo adecuaciones para estudios multicéntricos y para el ámbito internacional y asegurar la validez externa del instrumento.

Responsabilidades éticasProtección de personas y animalesLos autores declaran que para esta investigación no se han realizado experimentos en seres humanos ni en animales.

Confidencialidad de los datosLos autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

Derecho a la privacidad y consentimiento informadoLos autores declaran que en este artículo no aparecen datos de pacientes.

FinanciamientoNinguno

Conflicto de interesesNinguno

La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.