Se han estudiado las propiedades psicométricas de la escala de personalidad EPQ-A (Eysenck Personality Questionnaire, forma A) en una muestra de adolescentes de El Salvador, México y España, formada por 1.035 participantes con una edad media de 17 años (en la muestra del EPQ-A). La consistencia interna del EPQ-A se ha calculado mediante el coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach, cuyo valor ha sido de .810 en la dimensión de neuroticismo (N), .678 en la dimensión de extraversión (E) y .702 en la de psicoticismo (P). Con respecto a la validez, la estructura factorial hallada explica un porcentaje elevado de varianza (34.26%). También se estudió la validez convergente, correlacionando el EPQ-A con información sociodemográfica, criminológica y otras escalas de personalidad. Se presentan los baremos elaborados por primera vez en una muestra de adolescentes hispanohablantes correspondientes a tres países. De esta manera, los resultados obtenidos sugieren que el inventario de personalidad EPQ-A es un instrumento válido y fiable en población adolescente hispanohablante.

A sample of 1,035 adolescents from El Salvador, Mexico, and Spain, with a mean age of 17 years, participated in the study of the psychometric characteristics of the EPQ-A (Eysenck Personality Questionnaire, form A). EPQ-A internal consistency was calculated through Chronbach's reliability coefficient, with an alpha=.810 for the neuroticism dimension (N), .678 for the extraversion dimension (E), and .702 for the psychoticism dimension (P). As for validity, the factorial structure found explains a high percentage of variance (34.26%); convergent validity was studied by means of correlations between EPQ-A and sociodemographics, criminological information, and other personality scales. Scales were determined for the first time ever in a sample of Spanish-speaking adolescents from three countries. The results suggest that the EPQ-A is a valid and reliable personality inventory in a Spanish-speaking population.

La delincuencia ejercida por adolescentes es uno de los fenómenos que producen más alarma social en las sociedades occidentales, aunque las cifras de delitos cometidos por menores tanto en España como en otros países de Europa no sean tan elevadas como considera la opinión pública de estas sociedades (Alcázar, Bouso y Verdejo, 2015; Colombu, Martínez y Redondo, 2012; Montero-Hernanz, 2014; Redondo, Martínez y Andrés-Pueyo, 2011).

Actualmente existe un campo de estudio que pretende incorporar las variables de personalidad en las teorías criminológicas para construir modelos que integren variables de personalidad y factores biológicos con factores psicosociales y socioculturales. En este campo se han investigado las variables que se han relacionado con el temperamento, un grupo de características que se asume que dependen del substrato biológico individual y que muestran un relativo grado de estabilidad a lo largo de la vida (Alcázar-Córcoles, Verdejo y Bouso-Sáiz, 2015; Alcázar-Córcoles, Verdejo-García y Bouso-Sáiz, 2016; Alcázar, Verdejo, Bouso y Ortega, 2015; Moya y Romero, 2015). En psicología criminal, las tres dimensiones del modelo de Eysenck (PEN) medidas con el cuestionario de personalidad EPQ-A (E, extraversión; N, neuroticismo; P, psicoticismo) junto con impulsividad (Alcázar-Córcoles et al., 2015), riesgo de violencia (Alcázar-Córcoles et al., 2016) y búsqueda de sensaciones (Alcázar et al., 2015a,b) han merecido una especial atención (Alcázar, 2007; Alcázar-Córcoles, Verdejo-García y Bouso-Saiz, 2008; Alcázar-Córcoles, Verdejo-García, Bouso-Saiz y Bezos-Saldaña, 2010; Eysenck y Gudjonsson, 1989; Fishbein, 2000, 2001; Howard y Duggan, 2010; Klinteberg, Johansson, Gacono y Alm, 2008; Kockler, Stanford, Nelson, Meloy y Sanford, 2006; Romero Luengo y Sobral, 2001; Verdejo-García, Lozano, Moya, Alcázar y Pérez-García, 2010; Whiteside y Lynam, 2001; Zuckerman, 1991; Zuckerman y Kuhlman, 2000).

Los autores del EPQ-A consideran su propuesta como un paradigma de investigación en personalidad (Eysenck, Wakefield y Friedman, 1983) y proponen que desde diferentes áreas de trabajo se vayan desarrollando investigaciones que aporten datos útiles para el conocimiento de las dimensiones de personalidad. En particular, consideran que es importante integrar los resultados de la investigación sobre las dimensiones de personalidad con otros comportamientos sociales, por ejemplo, el comportamiento sexual, la neurosis o la criminalidad (Eysenck, 1973; Eysenck y Eysenck, 1976). También estiman que la impulsividad y la búsqueda de sensaciones pueden jugar un papel importante a la hora de caracterizar la personalidad en circunstancias particulares (Alcázar et al., 2015a,b; Eysenck y Eysenck, 1977).

Los autores proponen que existe un patrón de comportamiento general de conducta antisocial y criminal que sería el polo opuesto en un hipotético continuo del comportamiento altruista y prosocial. También consideran que se debe replicar el estudio dimensional de la personalidad en distintas culturas, por cuanto la base genética ha de ser la misma en culturas diferentes. De este modo, han llevado a cabo réplicas de su estudio dimensional de la personalidad en 25 naciones y grupos raciales diferentes usando grupos de unos 500 hombres y 500 mujeres en cada país, obteniendo resultados similares, por lo que concluyen que las dimensiones propuestas deben ser universales (Eysenck y Gudjonsson, 1989).

En este artículo se presentan las propiedades psicométricas del cuestionario de personalidad EPQ-A (Eysenck y Eysenck, 1975), versión española (Seisdedos, 1989), en una muestra de adolescentes hispanohablantes de tres países: España, México y El Salvador.

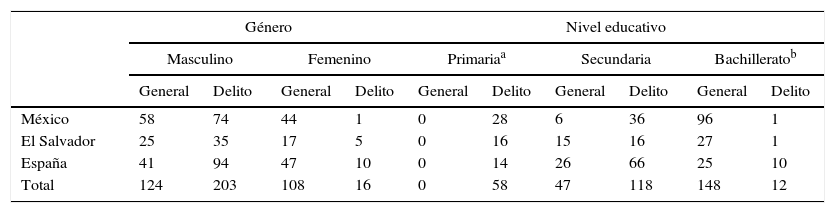

MétodoParticipantesEl número total de participantes fue de 1.059, de los cuales se descartaron 24 por meros errores materiales: falta de alguna página de los cuestionarios o de datos identificativos (país, género), lo que supone aproximadamente el 2% de la muestra total. Estos mismos participantes fueron evaluados en otras pruebas que han sido publicadas anteriormente, donde se puede consultar una descripción de la muestra total del estudio (Alcázar-Córcoles, Verdejo y Bouso-Sáiz, 2015).

La muestra final estuvo compuesta por un total de 1.035 sujetos, de los cuales 285 corresponden a México, 309 a El Salvador y 441 a España. Los adolescentes que pertenecen a la población forense (han cometido algún delito) han sido 450 y los que son de la población general (no han cometido ningún delito) han sido 585.

Se obtuvieron sendos grupos controles de similar número de sujetos muestreados de centros docentes de población general de Guadalajara (México), San Salvador (El Salvador) y Toledo (España), equiparados con respecto a la edad y el sexo. El criterio de inclusión fue que los participantes estuvieran el día de la aplicación en el centro correspondiente y que tuvieran más de 16 años. El criterio de exclusión fue que no supieran leer o escribir. La edad de los 451 participantes que contestaron el EPQ-A está comprendida entre los 14 y 22 años, con media 17 y desviación típica de 1.33 (tabla 1).

Descripción de la muestra que realizó el EPQ-A

| Género | Nivel educativo | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Masculino | Femenino | Primariaa | Secundaria | Bachilleratob | ||||||

| General | Delito | General | Delito | General | Delito | General | Delito | General | Delito | |

| México | 58 | 74 | 44 | 1 | 0 | 28 | 6 | 36 | 96 | 1 |

| El Salvador | 25 | 35 | 17 | 5 | 0 | 16 | 15 | 16 | 27 | 1 |

| España | 41 | 94 | 47 | 10 | 0 | 14 | 26 | 66 | 25 | 10 |

| Total | 124 | 203 | 108 | 16 | 0 | 58 | 47 | 118 | 148 | 12 |

Nota. a Sin estudios y primaria; b bachillerato y universitarios.

Todos los cuestionarios fueron aplicados por el mismo investigador, el primer firmante de este artículo que en algunos casos tuvo la ayuda de personal auxiliar porque la aplicación fue grupal, en aulas de los diversos centros. Estos grupos fueron conformados por el primer firmante con el requisito de que los menores supieran leer y escribir correctamente. Tales grupos fueron de entre 10 y 30 participantes. Con respecto al diseño de la muestra, fue distinto en cada país. En El Salvador se obtuvieron permisos para la visita a todos los centros de internamiento del país. En México esto fue así para todos los centros del Estado de Jalisco y en España fueron reclutados por el primer firmante en su trabajo como psicólogo de la Fiscalía de Menores de Toledo, ubicada en la ciudad de Toledo. Con respecto al grupo de control, los participantes se reclutaron de dos colegios de la capital del país, San Salvador (El Salvador). En el caso de México, los participantes del grupo control fueron reclutados de dos colegios del municipio de Zapotlán el Grande (Jalisco) y en el caso de España en un colegio de la ciudad de Toledo (Alcázar-Córcoles, Verdejo y Bouso-Sáiz, 2015; Alcázar-Córcoles, Verdejo-García y Bouso-Sáiz, 2016).

InstrumentosEstos mismos materiales fueron empleados en otras evaluaciones que han sido publicadas anteriormente (Alcázar-Córcoles et al., 2015; Alcázar-Córcoles et al., 2016).

EPQ-A (Eysenck y Eysenck, 1975), versión española (Seisdedos, 1989). Se trata de un cuestionario de personalidad que mide las dimensiones de neuroticismo (N), extraversión (E) y psicoticismo (P), el llamado modelo PEN. También incorpora dos escalas adicionales de conducta antisocial y de sinceridad.

Sensation Seeking Scale (ZKPQ-II) (Zuckerman, 1979, 1991). Escala de Búsqueda de Sensaciones (EBS). Traducción propia efectuada para la presente investigación (Alcázar, 2007). La EBS se compone de 34 ítems con dos frases de elección forzada que se puntúan como 0 ó 1. La puntuación final es la suma de las puntuaciones de todos los ítems, por lo que oscilará entre 0 y 34.

Escala de Impulsividad de Plutchik (EI) (Plutchik y Van Praag, 1989), adaptación española (Rubio, Montero, Jáuregui, Martínez et al., 1998). Se trata de un cuestionario de 15 items tipo Likert con 4 posibles respuestas (nunca, a veces, a menudo, casi siempre), puntuadas respectivamente de 0 a 3. El valor final de la EI se obtiene sumando la puntuación de cada ítem, por lo que estará entre 0 y 45 (Alcázar-Córcoles et al., 2015). Los autores han publicado recientemente el índice de fiabilidad alfa de Cronbach (.713), empleando esta misma muestra (Alcázar-Córcoles et al., 2015).

Escala de Riesgo de Violencia de Plutchik (EV) (Plutchik y Van Praag, 1989), adaptación española (Rubio, Montero, Jáuregui, Salvador et al., 1998). Se trata de un cuestionario de 12 items, de los cuales 11 son tipo Likert con 4 posibles respuestas (nunca, a veces, a menudo, casi siempre) puntuadas respectivamente de 0 a 3 y una de tipo verdadero o falso que se puntúa como 1 ó 0 respectivamente. Por lo tanto, la EV adopta valores entre 0 y 34 (Alcázar-Córcoles et al., 2015). Dentro de este marco de investigación, acaba de publicarse el coeficiente de fiabilidad (.782) con los datos de esta misma muestra (Alcázar-Córcoles et al., 2016).

En todos los casos los cuestionarios y escalas aplicados eran de autoinforme.

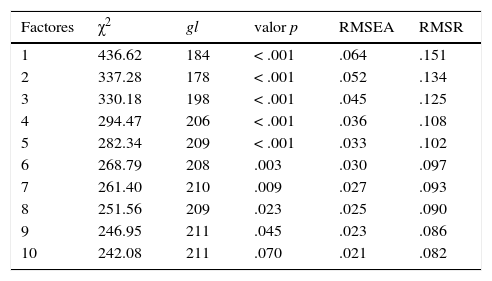

ValidaciónComo las respuestas de los ítems son dicotómicas se estima el modelo factorial partiendo de la matriz de correlaciones tetracóricas, usando el estimador mínimos cuadrados ponderados corregidos (WLSMV) implementado en el programa estadístico Mplus. La bondad de ajuste del modelo se contrastó mediante chi-cuadrado, RMSEA y la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSR).

La medida de adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin (.679) y la prueba de esfericidad de Bartlett con valor chi-cuadrado=8544.667 (gl=4371, p<.001) indican que los datos son adecuados para realizar un análisis factorial. La tabla 2 muestra la bondad de ajuste del modelo, los tests de chi-cuadrado del ajuste del modelo factorial en función del número de factores. Puede verse que la hipótesis de ajuste exacto se mantiene en el modelo de 10 factores. Sin embargo, la hipótesis de ajuste aproximado se puede mantener de acuerdo a modelos más simples según el RMSEA. De acuerdo con Browne y Cudeck (1993), los valores de RMSEA<.05 indican un ajuste aproximado. De esta manera, se puede asumir razonablemente que el modelo de cuatro factores, como se sugiere por la teoría que fundamente al EPQ-A, constituye una aproximación satisfactoria al modelo real.

Estadísticos de bondad de ajuste

| Factores | χ2 | gl | valor p | RMSEA | RMSR |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 436.62 | 184 | < .001 | .064 | .151 |

| 2 | 337.28 | 178 | < .001 | .052 | .134 |

| 3 | 330.18 | 198 | < .001 | .045 | .125 |

| 4 | 294.47 | 206 | < .001 | .036 | .108 |

| 5 | 282.34 | 209 | < .001 | .033 | .102 |

| 6 | 268.79 | 208 | .003 | .030 | .097 |

| 7 | 261.40 | 210 | .009 | .027 | .093 |

| 8 | 251.56 | 209 | .023 | .025 | .090 |

| 9 | 246.95 | 211 | .045 | .023 | .086 |

| 10 | 242.08 | 211 | .070 | .021 | .082 |

Nota. χ2=estadístico chi-cuadrado de bondad de ajuste proporcionado por MPlus, gl son los grados de libertad y el valor p es el nivel crítico para la hipótesis de ajuste exacto. RMSE evalúa la hipótesis de ajuste aproximado y RMSR es la raíz cuadrada del error cuadrático medio de la matriz de correlaciones tetracóricas.

Validez de constructo. Se han calculado las saturaciones estimadas para el modelo de cuatro factores y con rotación varimax. Los enunciados de los ítems del EPQ-A se corresponden con el cuestionario de TEA (Eysenck y Eysenck, 1975; Seisdedos, 1989). En todos los ítems la saturación tiene signo positivo, excepto en los que están formulados de forma inversa: 2, 6, 8, 13, 15, 19, 24, 29, 30, 32, 35, 41, 43, 46, 49, 52, 58, 64, 65, 69, 75, 81, 86 y 90.

Atendiendo a los ítems que más saturan en cada factor, se reproduce la estructura factorial planteada por los autores (Eysenck y Eysenck, 1975) y en la adaptación española (Seisdedos, 1989). El primer factor corresponde a N, el factor II a S, el factor III a P y el factor IV a E. Todos los factores explican un porcentaje de varianza total muy similar, 8.17 (el primero), 8.80 (el segundo), 9.51 (el tercero) y 6.70 (el cuarto). En consecuencia, el modelo explicaría un 34.26% de la varianza total.

También se probó la rotación oblicua, método oblimin, pero se encontró que no cambia la interpretación de los factores mostrada en la tabla 3 y que los factores apenas correlacionan entre sí. Por ello se decidió utilizar el resultado de la rotación varimax para interpretar la solución encontrada.

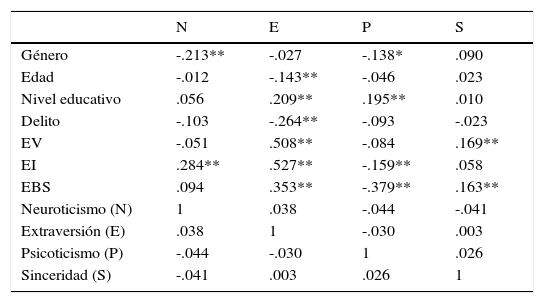

Correlaciones del EPQ-A con variables sociodemográficas y de personalidad

| N | E | P | S | |

|---|---|---|---|---|

| Género | -.213** | -.027 | -.138* | .090 |

| Edad | -.012 | -.143** | -.046 | .023 |

| Nivel educativo | .056 | .209** | .195** | .010 |

| Delito | -.103 | -.264** | -.093 | -.023 |

| EV | -.051 | .508** | -.084 | .169** |

| EI | .284** | .527** | -.159** | .058 |

| EBS | .094 | .353** | -.379** | .163** |

| Neuroticismo (N) | 1 | .038 | -.044 | -.041 |

| Extraversión (E) | .038 | 1 | -.030 | .003 |

| Psicoticismo (P) | -.044 | -.030 | 1 | .026 |

| Sinceridad (S) | -.041 | .003 | .026 | 1 |

Nota. Género: 0=mujer, 1=hombre; nivel educativo: 0=sin estudios y primaria, 1=secundaria, 2=bachillerato y universitarios; delito: 0=no, 1=sí.

* p<.05, ** p<.01.

Sobre el factor III (P) se tiene que decir que los ítems que lo componen seguramente tengan más que ver con dureza emocional o tendencias psicopáticas que con psicoticismo. Esto mismo ya lo plantearon los autores originales en los primeros estudios y ha sido un tema recurrente en este marco de investigación. Así, Eysenck y Eysenck (1970) y Eysenck (1971a, 1971b, 1973) llevaron a cabo varios estudios con grandes grupos de criminales y de controles. En los estudios se incluyeron sujetos de ambos sexos y no hay duda de que los criminales de uno y otro sexo obtienen puntuaciones elevadas cuando se les compara con los del grupo control.

Validez convergente y discriminante. La tabla 3 muestra las correlaciones de Pearson entre las cuatro dimensiones del EPQ-A con variables sociodemográficas (edad, género y nivel educativo), delito (pertenencia a la población forense o general), EBS, EV y EI.

Con respecto a N, lo más destacable es su alta correlación con la EI y la correlación negativa con género. Las correlaciones con E, P y S son muy bajas. De manera análoga, se puede decir que las correlaciones entre las tres dimensiones del modelo PEN junto con la escala de sinceridad han resultado muy bajas. La escala E presenta un índice de correlación elevado con EV, EI y EBS. Con valores absolutos menores también han resultado significativas las correlaciones con nivel educativo y las correlaciones negativas con delito y edad.

La escala P presenta la más alta correlación con la EBS (de signo negativo); algo menor es su correlación (y también de signo negativo) con EI. También correlaciona de forma más moderada pero significativa con nivel educativo y con un índice negativo con género. Por su parte, la escala S correlaciona de forma positiva y elevada con EV y EBS.

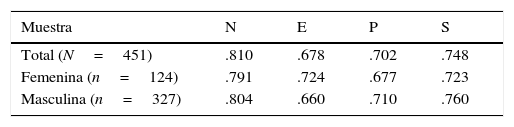

FiabilidadLa consistencia interna se ha calculado mediante el coeficiente de fiabilidad alfa de Cronbach. Los valores de los índices de las escalas en la muestra general se presentan en la tabla 4. En general, estos valores no se mejoran de forma sustancial eliminando ningún ítem de los que componen las escalas.

En la tabla 4 se muestran los coeficientes de fiabilidad alfa de Cronbach para las escalas del EPQ-A en las submuestras masculina y femenina en las que tradicionalmente se han dividido las muestras y se han comunicado sus índices de fiabilidad, lo que nos permite comparar estos índices con los obtenidos anteriormente en la adaptación española. En primer lugar, los índices de fiabilidad son muy semejantes en todos los casos, lo que indica que el EPQ-A es igualmente fiable tanto para la muestra general como para las submuestras masculina y femenina.

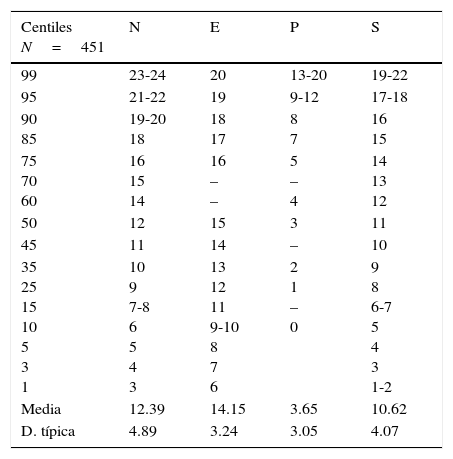

BaremaciónCon el objetivo de estudiar la existencia de diferencias entre distintos grupos de la muestra que justificaran la elaboración de baremos distintos para esos grupos se han efectuado ANOVAS con respecto a las variables género, edad (punto de corte 16 años), país, continente (agrupando los dos países americanos frente a España) y delito (general vs. delito). También se han explorado las interacciones de las anteriores variables mediante MANOVAS. Solamente han resultado significativos los ANOVAS para la variable género. Sin embargo, el hecho de que el tamaño de la muestra femenina tenga un número reducido de participantes (n=124) por la propia naturaleza de la muestra, que tiene una sobrerrepresentación de adolescentes que han delinquido (n=388), trae como consecuencia que la muestra femenina tenga ese número reducido de participantes (Alcázar et al., 2015a, 2015b).

Con el fin de comprobar si los resultados se mantienen al analizar las submuestras, se han reproducido estos mismos análisis separando a los sujetos por género, al ser la única variable que ha dado resultados significativos en los ANOVAS. En todos los casos el porcentaje de varianza explicado ha sido similar para todas las soluciones ensayadas, siendo la varianza explicada en la muestra femenina el 22.841% de la varianza total, algo menor a la varianza explicada en la muestra total (34.26%). Por tanto, se decidió elaborar baremos para EPQ-A empleando la muestra total en lugar de por submuestras (véase tabla 5).

DiscusiónLos índices de fiabilidad obtenidos, la validez estudiada y los baremos elaborados son coincidentes con los de la adaptación española y los datos originales facilitados por los autores (Eysenck y Eysenck, 1975; Seisdedos, 1989).

El hecho de que se produzcan diferencias significativas para el género está de acuerdo con las publicaciones anteriores. En este sentido la submuestra femenina tiende a puntuar más alto en neuroticismo (Eysenck, 1974; Eysenck, Easting y Pearson, 1984; Eysenck y Eysenck, 1968, 1975; Eysenck y Eysenck, 1985; Eysenck y Levy, 1972; Seisdedos, 1989).

Con respecto a la validez, la estructura factorial hallada replica la planteada por los autores originales del EPQ (Eysenck y Eysenck, 1975) y se mantiene estable en las dos submuestras consideradas, masculina y femenina. Todo ello abunda en la solidez del cuestionario y de sus planteamientos teóricos.

Sobre la validez convergente, conviene destacar que las intercorrelaciones entre las escalas son muy bajas y similares a las informadas en los estudios anteriores. Con respecto a las otras escalas medidas en este estudio, las correlaciones también han sido las esperadas con respecto a P y E. La P correlaciona positivamente con nivel educativo y negativamente con EI y EBS, mientras que la E correlaciona de forma positiva con EBS, EI, EV y nivel educativo. Considerando que la P responde a una dimensión de dureza emocional, se puede deducir que los ítems que la conforman tienen en el escenario escolar un marco de referencia más definido, que permite a los sujetos ubicarse en sus contestaciones y que podría explicar esta correlación positiva. Sin embargo, es un dato relativamente sorprendente que en nuestra muestra el N haya correlacionado positivamente con EI, aunque hemos de recordar que en esta muestra tienen un peso importante los menores que han sido detectados por los sistemas de control formal, por lo que de forma secundaria a esa detección era esperada una elevación de N, mientras que su correlación con EBS es prácticamente nula, resultando ortogonales (Alcázar, 2007; Alcázar, Bouso y Gómez-Jarabo, 2006; Eysenck y Zuckerman, 1978; Herrero, 2004; Herrero, Ordóñez, Salas y Colom, 2002).

Ahora bien, el dato más llamativo y menos consonante con los postulados de Eysenck (1977) es que E correlaciona negativa y significativamente con delito y P resulta prácticamente ortogonal con delito teniendo una correlación cercana a cero (-.093). Eysenck (1977) postuló que altas puntuaciones en N, E y P correlacionarían con conducta antisocial, aunque es cierto que ya dejó claro que no siempre la conducta antisocial se traducía en problemas con la ley, como sucede en nuestro caso. Sin embargo, en la misma publicación afirmaba que esta tendencia a la conducta antisocial sería provocada por el bajo nivel de arousal que presentan los sujetos que puntúan alto en E, y posiblemente en P, con lo que buscarían actividades de riesgo (Alcázar, Verdejo, Bouso y Ortega, 2015). La correlación elevada, positiva y significativa que se da entre E y EBS sería coherente con este planteamiento. En todo caso, hay que recordar la especial naturaleza de la muestra estudiada con adolescentes de tres países y con una representación elevada de adolescentes que han cometido delito y que han sido detectados por el sistema de control formal cumpliendo alguna medida del sistema de justicia en muchos casos, lo que supone que estos adolescentes ya no tendrían que buscar actividades de riesgo porque ya habrían mostrado conducta delictiva que habría sido detectada, provocando su detención. Además, esta situación podría estar afectando a las contestaciones de los sujetos, siendo moduladas por la deseabilidad social, lo que se vería reflejado en la baja correlación de las dimensiones del modelo PEN (N, E y P) de Eysenck con delito (Alcázar-Córcoles et al., 2015; Alcázar-Córcoles et al., 2016).

En cuanto a la fiabilidad, los índices obtenidos son muy similares a los que se facilitan en el manual de la adaptación española (Seisdedos, 1989) usando muestras de 435 varones y de 595 casos en la muestra femenina. La única diferencia reseñable es que en la escala E en la submuestra masculina se alcanza un alfa de Cronbach de .66, mientras que en la adaptación española se informa de un alfa de .82. En las otras escalas los índices de fiabilidad son prácticamente iguales a los de la adaptación española (Seisdedos, 1989).

En consecuencia, los resultados obtenidos sugieren que el cuestionario EPQ-A es un instrumento válido y fiable en nuestro medio para aplicar a menores infractores. Sin embargo, algunas limitaciones afectan a esta investigación en relación con la muestra y los cuestionarios aplicados. Según afirman los autores, “en este sentido, al ser escalas autoaplicadas pueden estar contaminadas las contestaciones por la deseabilidad social, por lo que se han de tomar con cautela las conclusiones del presente estudio. También el diseño de la muestra ha sido en buena medida oportunista al aprovechar el primer firmante sendas becas para su desplazamiento a los países americanos de este estudio. Por lo tanto, futuros estudios habrán de investigar la generalización de los resultados a otros países diseñando las muestras a tal efecto” (Alcázar-Córcoles et al., 2016, p. 18).

FinanciaciónEl primer autor desea mostrar su agradecimiento a la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) del Ministerio de Asuntos Exteriores, porque mediante la concesión de sendas becas Intercampus en los años 2001 y 2002 le permitieron realizar el trabajo de campo en El Salvador y México, haciendo posible reclutar la muestra americana de este trabajo.

Conflicto de interesesLos autores de este artículo declaran que no tienen ningún conflicto de intereses.