En este trabajo se analiza una específica institución del constitucionalismo: el juicio político. Analizarla implica referirse a la relación entre ética y política. La vinculación entre ambas no puede perderse de vista desde que los ciudadanos pueden hacer sobre sus gobernantes juicios políticos, morales o jurídicos. Ahora bien, se propone que sólo los primeros pueden tener consecuencias institucionales. En particular, dado que una característica sobresaliente del juicio político son sus consecuencias segregatorias. Asimismo, se pone énfasis en que para efectuar esos juicios políticos deberían tenerse en cuenta como criterios de corrección las virtudes cívicas republicanas. Esto tiene importantes consecuencias al momento de analizar la forma de efectivizar la responsabilidad política en un sistema presidencial. En especial, impone a los legisladores, encargados de llevar a cabo el juicio político, la responsabilidad de efectivizar medidas de salud pública ante violaciones de la Constitución por el presidente.

In this paper I analyze a specific institution of constitutionalism; the impeachment. Analyze it involves, in some sense, to refer to the relationship between ethics and politics. The link between both cannot lose sight since citizens can do on their president, political judgments, moral judgments or legal judgments. This paper proposes that only the former —i.e., political judgments— may have institutional implications. In particular, as an outstanding feature of impeachment are segregate consequences. It also emphasizes that to make these political judgments should be considered as correctness criteria republican civic virtues. This has important implications when analyzing how to implement the political responsibility in a presidential system. In particular, requires legislators responsible for conducting the impeachment effectuate the responsibility of public health measures for violations of the Constitution by the President.

No tenéis que dictar sentencia a favor o en contra de un hombre, sino tomar una medida de salud pública, ejercer un acto de providencia nacional.

Maximilian Robespierre1

IProemio. ética y políticaMaquiavelo, pocos días antes de su muerte, habría tenido un sueño aleccionador y revelador. Según éste, el propio florentino estaba parado a la vera de un camino. Allí pudo divisar un cuadro interesante que atrapó su atención sin miramientos. Percibió, en el centro del sendero, la presencia de personas vestidas en harapos que gemían de dolor. Roñosos, andrajosos y harapientos ellos lucían. Sólo espanto y horror podían generar. Inquietado por su apariencia y su situación, no se habría podido contener; la curiosidad se hizo presa de él y los interrogó. Se acercó a ellos y les preguntó hacia dónde se dirigían. Cuál era el destino al que sus pasos los llevaban. La respuesta no se hizo esperar. Y, al menos, una paradoja latía en su seno; se le hizo saber que su trayecto culminaría en el cielo. El paraíso esperaría por ellos; allí, su lugar encontrarían. Ese que los sueños de los píos ansían.

Estupefacto por el contenido de la respuesta, difícil fue contener la sorpresa por la contestación obtenida. Muchos habrán sido los cuestionamientos y dudas que, en su mente, generó el destino final de esos miserables. Sólo una extraña sensación de perplejidad se habrá apoderado de él. Las cavilaciones del florentino habrán sido, a no dudarlo, las mismas que cualquiera de nosotros consideraría. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre ello, cuando aún estaba atónito por la responsa recibida, y ni siquiera se recuperaba del contenido de la respuesta, sorprendido, también advirtió la presencia de nobles señores. O al menos a la distancia así lo parecían. Vestidos ellos con formales y admirables ropajes. Similares a los que por la noche él mismo había vestido para escribir su, por igual, amada y odiada obra; El príncipe, claro. Podía verlos contentos; entretenidos dialogando unos con otros. Mientras caminaban, ellos ocupados estaban en debatir los grandes y perennes temas de la “teoría política”.2 Discutían, ardorosamente, aquellos trascendentales problemas que han ocupado a la filosofía política desde su nacimiento: “cómo se adquieren los principados, cómo se mantienen, (y) por qué se pierden”.3 De tal manera, imagino, batallaban acaloradamente por cuál es la mejor forma de gobierno para un pueblo, por ejemplo. Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para predicar que un Estado es justo. Allí, en el grupo de los nobles señores, habría reconocido a Platón, Plutarco y Tácito, a Ciro El Grande y a Alejandro Magno junto a Aristóteles. El estagirita habrá estado dando los consejos que eran necesarios para que su pupilo se formara adecuadamente en el arte de la Política; así, con mayúscula. Habrá señalado que la justicia de las instituciones, y de las prácticas sociales, es una cuestión que no puede dirimirse sin identificar el propósito de ella y la virtud que atesora; vale decir, que la justicia es teleológica y honorífica.4 Tampoco pudo contenerse. Los interrogó, preso de una mezcla de curiosidad y envidia, por su destino. Ellos contestaron al unísono que el infierno los esperaba. Eran los condenados al infierno. Tiendo a pensar que la respuesta, esta vez, no lo extrañó. Su íntima convicción no sólo entendía el miserable destino de sus admirados y notables señores, incluso lo justificaba.

El florentino, habría comentado, no tenía dudas sobre dónde preferiría que su alma descansara. Obvio, escogía el infierno. Deseaba que éste sea el lugar que su suerte le deparara. Las razones son claras. Así podría divertirse, entretenerse y distraerse conversando de problemas políticos. Dialogando aquellas altas cuestiones que conmovieron su vida, que incluso lo atormentaron.5

Las posibilidades de interpretación que este sueño arroja son diversas. Hay quienes ven en él un claro ejemplo de cuán consciente era el propio Maquiavelo de su fatal destino. Su entrada al reino de los cielos estaba sellada. Cada una de las muchas cosas que escribió en vida habrían determinado tal infausta suerte. Cada uno de los (muchos) consejos que a gobernantes propinó determinaría esta aciaga fatalidad. Intuyó que esta intelección es producto de los comunes e importantes desatinos sobre su obra. En particular, aquellos que sólo analizan y enfatizan sus comentarios en El príncipe. El problema de estas interpretaciones es que, en rigor, no dan cuenta de un aspecto importante de su pensamiento. Me refiero a todo el basamento republicano que, por ejemplo, en los Discorsi puede encontrarse. Y en particular sobre la relación íntima que asumía entre la libertad de la República, el bien común y, en fin, la salud pública.6 Por ello la encuentro no sólo insatisfactoria sino equivocada.

Otros intérpretes del sueño, por fin, entienden que implica que, para Maquiavelo, los grandes hombres de Estado no tuvieron otra alternativa que violar las normas imperativas de la moral convencional para, así, poder dar cumplimiento a su verdadera misión. Vale decir, parecería que en determinadas situaciones, pero siempre en el recinto del poder, aquellos que deben gobernar, que sobre sus espaldas acarrean la difícil tarea de pensar o bien de llevar a la práctica ello, están siempre en condiciones de ganarse el infierno por sus actos. Es más, están condenados al infierno de antemano.

Quizá, y lo creo, la alegoría de la fantasía no deba ser considerada al extremo. Todavía, las relaciones entre ética y política no habrán de llevarse siempre como extremos opuestos.7 No obstante, en diversas situaciones es posible encontrar en ella un germen de tensión. En este sentido, como en una feliz expresión ha dicho Norberto Bobbio, se trata de un tema viejo pero siempre nuevo.8 Y eso el florentino lo tenía bien en claro. Incluso en somnolientos Estados.

De algún modo, todo este problema ha trascendido en el ámbito teórico como la paradoja de las “manos sucias”.9 Ésta consistiría, básicamente, en la inmoralidad propia de la función pública, aunque ella esté destinada a la salvaguarda de los más nobles objetivos: la satisfacción del bien común, del interés general. Y si no nos diéramos cuenta de esto, según Max Weber, seríamos presos de un infantilismo político despreciable.10 Jean Paul Sartre en una obra de teatro dejó formulado el problema con soltura. A través de uno de sus personajes, el líder comunista Hoerder, nos interpela: el político “[tiene] las manos sucias hasta los codos. Las h[a] hundido en mugre y sangre. ¿Acaso piensas que puedas gobernar inocentemente?”.11 La pregunta era retórica. Su propia enunciación anunciaba una respuesta; negativa, claro.

Dado este escenario, sólo cabe interrogarse, aun si esto fuera cierto, cuáles son los resquicios para la implementación de la responsabilidad de los jefes de Estado que se mantienen incólumes en nuestros actuales sistemas constitucionales, y en particular cómo es que se vincula con el sistema institucional. Es que si se reconoce, acepta y predica que en toda acción ejercida en nombre (y en virtud) del poder radica un germen de inmoralidad inexpugnable e inescapable, parecería que las posibilidades de efectivizar esa responsabilidad o son escasas o nulas. Al menos, la conclusión que emerge de todo esto es que el criterio para juzgar las acciones que ejercidas en el ámbito del poder no pueden ser analizadas críticamente a partir de parámetros morales. Pues toda acción tendría la disponibilidad de ser inmoral. De tal modo, debemos interrogarnos cuál es el marco de acción de una precisa institución jurídico-político-constitucional: el juicio político. Además, en fin, debemos preguntarnos si es posible que, por su conducto, pueda hacerse responsables a los jefes de Estado; como así también cuál es el criterio que, para ello, deberíamos emplear. En lo que sigue me ocupo de todos estos temas.

IILos intersticios de la responsabilidad; moral, jurídica y políticaSon muchos los interrogantes que se dispersan a partir del problema planteado en el acápite anterior. El más básico: cuáles son las relaciones, si es que existen, entre ética y política. Sin embargo, también queda por considerar la específica responsabilidad que es posible reprocharle al político. En nuestro caso, y por la temática elegida, a los jefes de Estado. Ahora bien, respecto a lo primero, sólo diría que parece, al menos, contraintuitivo considerar que el dominio de la política implica la exclusión de toda posibilidad de juicio moral. Al contrario, intuitivamente podríamos pensar que justamente aquí, dadas las cuestiones de que se trata, es un ámbito propicio para efectuar juicios de este tipo. Es más, la práctica de la deliberación moral y política que desarrollamos cotidianamente en las sociedades complejas y pluralistas que habitamos desmentiría cualquier consideración de este tipo. Dado que, incluso, acostumbramos a criticar y objetar la actuación política de sus principales actores con criterios morales. A tal fin, es muy común que objetemos la adopción de diversas acciones y opciones con argumentos provenientes del campo moral.12 De tal manera, por ejemplo, enjuiciamos cierta política pública asumida por un gobierno o bien por no respetar criterios plausibles de distribución de la riqueza o bien por afectar a los sujetos más vulnerables de una determinada comunidad política a la que pertenecemos. Es así que podemos sostener, en cierto sentido, que una específica política tributaria es injusta e inmoral por ser insuficientemente igualitaria y, a todas luces, regresiva; que afecta, en fin, a quienes pertenecen a los grupos más desaventajados de la sociedad. Una teoría que no pudiera dar acabada cuenta de este desarrollo del discurso moral en materia política sería, cuando menos, no sólo inútil, sino errónea.13

No obstante, es menester recalcarlo, cuando analizamos el segundo de los problemas planteados —esto es, la posibilidad de adscribir responsabilidad, en especial, a los jefes de Estado— el carácter de estos juicios adquiere ciertas particularidades que deben resaltarse de antemano. Estos juicios (morales) son (siempre) instrumentales respecto del enjuiciamiento que podamos efectuar en términos políticos. Vale decir, la recepción de esas objeciones y enjuiciamientos sólo puede alcanzar un determinado andamiaje institucional si son encausadas en términos de responsabilidad política de los funcionarios. Con todo, para poder adscribir responsabilidad y, por tanto, reproche político a un funcionario deberán encausarse esos reclamos (morales) desde un punto de vista político, si se pretende, por supuesto, que ellos tengan causalmente consecuencias institucionales. Esto es, como afirma Vanossi, consecuencias segregatorias de la función institucional.14

Si alguien interrogara cuál es la importancia de todo esto, no creo que la respuesta sea dificultosa. En efecto, como muchas otras cuestiones, se trata de una construcción colectiva no sólo de los criterios de juzgamiento de la conducta del funcionario público-jefe de Estado, sino también de cuáles son los criterios de juzgamiento a los que se lo someterá. En definitiva, cuánta es la tolerancia que hacia él una determinada comunidad política está dispuesta a aceptar. Es que, como sostiene Dennis Thompson, “[m]ediante la práctica del castigo a los funcionarios, la comunidad democrática no sólo intenta desalentar la inconducta oficial, sino también definir el sentido colectivo de las pautas relativas a la función pública”.15

En este sentido, quizá habría que hablar de una doble función del castigo (político) a los funcionarios públicos en general y a los jefes de Estado en particular. Por un lado, la más básica e intuitiva idea que se corresponde con la sanción per se. Se trata éste de un cometido meramente reactivo destinado a la segregación, como se vio, del jefe de Estado incumplidor de las normas de la comunidad. Además, por otro lado, también posee una función proactiva que se vincula con una cuestión educativa y formativa. En este sentido, se trata de un fin netamente comunitario y destinado a, colectivamente, moldear y conformar un modelo disputable de funcionario virtuoso. Y para esto los juicios morales pueden ser inocuos e ineficaces. Sólo los juicios políticos pueden ser relevantes y eficaces.

En rigor, entonces, de lo que se trata es del ejercicio de un control respecto de virtudes cívicas y políticas. Para la estabilidad y calidad de la democracia es necesario y deseable que los ciudadanos gocen de estas virtudes. Es que

...[u]na república que se autogobierna sólo puede perdurar... si sus ciudadanos cultivan esa cualidad decisiva a la cual Cicerón denominó virtus, los teóricos italianos más tarde convirtieron en virtù y los republicanos ingleses tradujeron como civic virtue o public-spiritedness (virtud cívica o vocación pública). Así, el término se emplea para denotar el espectro de capacidades que cada uno de nosotros debe poseer como ciudadano: las capacidades que nos permiten por voluntad propia servir al bien común, y de este modo defender la libertad de nuestra comunidad para, en consecuencia, asegurar el camino hacia la grandeza, así como nuestra propia libertad individual.16

A no dudarlo, una democracia de ciudadanos apáticos, poco informados y no comprometidos con la cosa pública tiene el peligro constante de generar situaciones de dominación. Ahora bien, si los que carecen de esas virtudes son, además, los encargados del manejo de la cosa pública, la posibilidad de existencia, perdurabilidad y sostenimiento de una comunidad autogobernada no pasa sino de una mera quimera. Es que la república implica un sistema político en el que no existe un gobierno de unas personas sobre otras, sino que, antes bien, se funda en una profunda igualdad ciudadana gobernada por el rule of law; se trata, entonces, del “gobierno de las leyes, no de los hombres”. La vinculación de estos objetivos con cierto conjunto de virtudes cívicas es estrecha. De ahí que es una nota característica histórica de la tradición republicana. Se trata, en suma, desde la miríada de los no gobernantes, del rechazo al ciudadano consumidor;17 y, por otro lado, del rechazo del gobernante corrupto —i. e., que no tiene en miras el bien común de su comunidad al momento de dirigir sus acciones—.18

Entonces, una democracia asentada sobre un conjunto marcado de virtudes cívicas favorece tanto su estabilidad como su calidad. Ambas cuestiones son posibles gracias a que tienen un fundamento común: los ciudadanos son los mejores protectores de su propia libertad. Sólo “buenos ciudadanos” pueden llevar a cabo una tarea y actividad que es requerida para garantizar la cosa pública; un compromiso vigilante para sostener y apoyar al Estado y protegerse de su dominación; en suma, que se dirija al bien común y al interés de todos y no a sujetos particulares.19 Subyace a esto una diferencia con el liberalismo; para el republicanismo los gobernantes no son necesariamente “corruptos”; agentes de los que la ciudadanía debe defenderse. Al contrario, su consideración antropológica es que ellos son inherentemente “corruptibles”. Éste es un matiz importante porque justifica la actitud de vigilancia promovida sobre su accionar. Por eso, no se trata de sostener, como dice Pettit, que los ciudadanos deben ser virtuosos para poder participar en política sino que, al contrario, se promueve su compromiso con estas virtudes para evitar el peligro de la “corrupción”; de ahí que las llama civic minded dispositions.20 De tal suerte, a partir de ellas los ciudadanos asumen un compromiso con los demás miembros de la república en la persecución del bien común. Así, tienden a:

- 1)

Asegurar una mayor obediencia y respeto a las leyes.

- 2)

Las leyes atienden mejor a los intereses de la gente.

- 3)

Los ciudadanos actúan como preocupados custodios de que nadie se desvía del cumplimiento de la ley.

En fin, generan lealtad y fidelidad a la ley, aseguran esferas de no dominación, los ciudadanos advierten que son parte de un proyecto común y que la única manera de no ser dominados es proteger el bien común, asegurándolas. Son conscientes, entonces, de que son parte en una empresa común y continua que necesita de su constante cooperación. Se trata, en definitiva, de generar condiciones para el rechazo de una ciudadanía mercantil y el apoyo a una ciudadanía política y que sus miembros estén “comprometidos con los asuntos públicos de su comunidad y no simplemente como titulares de derechos y clientes acreedores a ciertas prestaciones”.21 Y esto se relaciona de un modo estrecho con la calidad de la democracia; la ampliación de la esfera pública y la participación ciudadana, sin dudas, la mejoran. De ahí que un conjunto importante de esas virtudes debe ejercerse manteniendo bajo control estricto a los gobernantes. En suma, ser conscientes de la necesidad de proteger la “salud pública”.

Esta no es una cuestión menor. Intrincadas cuestiones teórico-normativas y políticas se hallan en el centro de tal consideración. En efecto, nótese que determinar cuáles son los condicionamientos óptimos que una democracia debe satisfacer ocupa una porción importante de la agenda académica de los últimos años. Es más, esta cuestión trasciende el estrecho marco generado por pruritos y réditos académicos sin par. Todos los que se preocupan por las condiciones que debe cumplir una específica democracia para lograr valederas credenciales normativas y fácticas se interesan por ello. Incluso, elementales consideraciones de perdurabilidad de la propia democracia —i. e. de su estabilidad— no pueden considerarse ajenas y extrañas tanto a modelos de virtud de los ciudadanos como, así también, de los propios servidores públicos. Así lo asumen ciudadanos no apáticos; que, a decir verdad, no abundan en estos tiempos, y en estos lares, de descrédito por la política.

Una consideración importante se deriva de esto para la determinación precisa de los supuestos de “responsabilidad de los jefes de Estado”. Aunque la problemática no se limita a estos específicos funcionarios, pues posee alcance general respecto de la denominada “clase política”. En todo momento, en definitiva, se pretende lograr acotar la distancia que, por definición, está siempre presente entre funcionarios electos —representantes— y ciudadanos —soberano, representado—; todo lo cual no busca sino el logro de mayores credenciales de legitimidad democrática de quienes mandan.

Ahora bien, debe destacarse que el concepto de responsabilidad en este ámbito no puede sustraerse del específico sistema institucional sobre el que se apunte. De tal suerte, podemos decir, se trata de un concepto —el de responsabilidad política— que es relativo a un cierto y específico diseño, a una particular arquitectónica institucional; o bien presidencialista o bien parlamentarista. Por esto, cuáles son las condiciones de aplicabilidad del enunciado de responsabilidad se encuentran determinadas por el diseño institucional de que se trate. Además, la responsabilidad política se caracteriza por, al menos, dos notas: a) son los procedimientos del sistema político los que determinan las condiciones de procedencia de la aplicación de la sanción que corresponda, y en rigor suele tratarse de principios que no están escritos y son parcialmente indeterminados. En particular, piénsese en la ambigüedad de algunos conceptos que indican las conductas reprochables. Se trata, por lo general, de términos sumamente vagos y ambiguos (por ejemplo, “mal desempeño”). Esto la asemeja a la responsabilidad moral, y b) no es necesario que quien merezca el reproche haya sido efectivamente quien causó el hecho ni que haya estado en condiciones de impedirlo. Esto, en algunos supuestos, puede ser análogo a la responsabilidad jurídica.22 Así, en el presidencialismo el medio específico y paradigmático de responsabilidad de los jefes de Estado habrá de ser el impeachment, de origen anglosajón. Mientras que, por el contrario, es posible identificar en el parlamentarismo al voto de censura en manos del Parlamento, con sus diversas modalidades y tonalidades.23

Vinculado a esto, es necesario recordar que, modernamente, la ciencia política ha entendido que existe un par de conceptos que vienen a moldear esta cuestión y reforzarla. Éstos son: accountability y responsiveness. Este último término, como afirma De Francisco, se refiere a que un gobierno debe lograr que sus medidas políticas respondan a la voluntad de la mayoría del demos, a sus necesidades y preferencias explícitas.24 De manera tal que exista una paridad elogiable entre las respuestas que alcanza el gobierno a fin de la determinación de los necesarios cursos de acción y las demandas populares. Mientras que la idea de accountability (horizontal) es posible interpretarla, según Guillermo O’Donnell, desde un punto de vista diádico.25 Así, podría distinguirse, por un lado, la que denomina como “instituciones de balance” o “accountability horizontal de balance”. Aquí, las relaciones interinstitucionales son concebidas como instancias de control mutuo o de intercambio; esta clase de accountability es ejercida por alguno de los poderes a los que las Constituciones democráticas contemporáneas intentan aproximadamente balancear.26 Por el otro, la “accountability horizontal asignada”. La presencia de ésta se determina por aquellas instituciones legalmente encargadas de supervisar, prevenir, desalentar, promover la sanción o sancionar acciones u omisiones presuntamente ilegales de otras instituciones estatales, nacionales o subnacionales.27 Si bien ambas versiones de la misma pretensión de accountability son dependientes de consideraciones políticas, en el primer supuesto ellas están más presentes. Son las propias instituciones moldeadas por un texto constitucional, con pretensiones de equilibrio de poderes, las que habrán de determinar sus circunstancias operativas de funcionamiento.

Según De Francisco, con lo que coincido, para que estos supuestos caractericen una “democracia sustentable”, deben cumplir ciertos recaudos adicionales.28 De tal forma, sólo es posible considerar que su presencia determina condiciones de optimalidad democrática cuando se den conjuntamente, al menos, dos condiciones extra. En primer lugar, que los gobernantes sean controlables (efectivamente, agregaría) por los gobernados —i. e, controlabilidad ascendente—. Segundo, el demos debe incluir a las mayorías no privilegiadas; entonces, el sistema tiene que ser máximamente inclusivo. Creo atinados los elementos introducidos por este autor, por ser ellos respetuosos y representativos del sentir republicano. Y esto por consideraciones obvias. El pensamiento republicano, o al menos una forma de entender esa tradición, pretende poner foco de atención en la anulación de situaciones caracterizables como de “dominación”.29 No otra cosa ocurre si existen elementos sistémicos que propenden únicamente al reforzamiento de controles endogámicos por parte del propio sujeto a controlar. Esto, por definición, se torna insostenible. Las propias consideraciones conceptuales de la idea de control determinan que exista un sujeto externo al que se le encomiende tal tarea, y distinto, claro, de aquel pasible de control. Por otro lado, el elitismo es un elemento que socava cualquier consideración de política republicana.30 Sería ilusorio un pensamiento destinado a generar políticas de “no dominación” en el que se considerara justificado que porciones importantes de la comunidad sean excluidas por entendimientos ajenos a su condición de pertenecientes a ella; como sería, por ejemplo, el caso de situaciones de vulnerabilidad vinculadas con la pobreza, el sexo o la raza.

Ahora bien, ante situaciones en las que los jefes de Estado sean reacios a proceder de conformidad a los mandatos de la rendición de cuentas de sus acciones, o bien a generar condiciones de responsividad, los supuestos de responsabilidad han de ser palmarios. Deben tornarse operativos. Aquí, nuevamente, debe hacerse referencia al sistema institucional. El presidencialismo es uno de aquellos que tiende a socavar fuertes instancias de control, al menos en su configuración argentina, que ha sido caracterizada, con justeza, como “hiperpresidencialismo”.31 Esto es determinante porque la noción de responsabilidad es inseparable de la idea de control. Se trata de un par de conceptos que se relacionan de tal forma que es imposible comprender a uno de ellos sin pensar en el restante. Vale decir, no existe responsabilidad (política) sin control, y tampoco existe control sin responsabilidad. Por otro lado, hay que remarcar una cuestión cuasi pre-teórica aquí: el elemento del control es inseparable de un concepto republicano de Constitución. Ligado a esto, como su contrapartida necesaria y precisa, la idea de responsabilidad cobra fuerza.32 Republicanismo e irresponsabilidad son términos que se autoexcluyen, y lo mismo ocurre con la noción de control, que es inmanente a aquél, como quedó dicho.

En el presidencialismo argentino, en general por cuestiones de dinámica política, y en especial por cuestiones institucionales, la autoridad del jefe de Estado puede hacer minar cualquier instancia de control. Aquí aparece la tensión “eficacia” y “control” que atraviesa transversalmente el pensamiento constitucional sobre la arquitectura óptima de un diseño constitucional.33 Este último sistema parecería que, en pos del aseguramiento hamiltoniano de la eficacia, camina en desmedro de cualquier posibilidad de control real y efectivo. De tal manera, el ejercicio de responsabilidad política del jefe de Estado se limita a la que ha sido denominada difusa: el electorado. Así, el Parlamento, el Congreso, órgano plural en el que convive la tensión dialéctica de la unidad en la pluralidad y la pluralidad en la unidad, posee —parecería— pocas herramientas constitucionales para hacer funcionar la máquina que determina los resortes de responsabilidad. En este sentido, parecería que es el propio diseño el que impide efectivizar la responsabilidad. Es decir, la arquitectónica constitucional estaría enderezada a obstaculizar cualquier ejercicio efectivo de responsabilidad política, más allá del rechazo del electorado. De esta manera, se observa que en el dibujo constitucional esta posibilidad está obstaculizada adrede y de antemano. Sería insuficiente, todavía, hacerle los correspondientes retoques y ajustes por el paso del tiempo, aceitarla, para ajustar sus piezas y elementos. Esto, si se pudiera hacer, sería una cuestión de mera política normal, de coyuntura. No obstante, esto no alcanza.

Por el contrario, el sistema parlamentario convive con la responsabilidad política. Es uno de sus elementos caracterizantes, incluso. En su núcleo siempre presente está esa dependencia y, en definitiva, la posibilidad de reproche que el ejercicio de la responsabilidad implica. El jefe de gobierno depende de la voluntad y de la confianza del Parlamento para perdurar en su cargo. Por ello se ha dicho que “[u]na de las muchas aportaciones de la historia inglesa al bagaje conceptual del constitucionalismo moderno ha sido... la noción de que la legalidad no es el único criterio posible a la hora de enjuiciar o valorar las acciones de los gobernantes. Cabe también emplear el criterio de la oportunidad, que da lugar a una modalidad diferente de responsabilidad, denominada «responsabilidad política»“.34 La cuna del parlamentarismo también fue el locus en el que la responsabilidad política nació a la historia institucional. De este modo, conviven al unísono responsabilidad política y sistema institucional. A partir de lo cual, podría decirse, el instituto del juicio político se asienta sobre una paradoja. Si bien, históricamente, tuvo su origen en el constitucionalismo inglés de tipo parlamentario, a través del conocido mecanismo del impeachment, en la actualidad él es característico del presidencialismo; a través de la generalización de esta institución según los moldes del constitucionalismo de los Estados Unidos.35 Con respecto a la responsabilidad, dice Vanossi, el problema está situado en la aptitud de los medios, ya que el principio no se discute.36 Es decir, en la instrumentalidad de los medios empleados (juicio político) para hacer efectiva la finalidad deseada (responsabilidad política). Empero, siempre a salvo de toda consideración crítica se encuentra la propia concepción: los jefes de Estado deben ser responsables políticamente.

Ahora bien, doctrinariamente, se considera que la responsabilidad política puede ser de dos tipos: difusa e institucional. La primera estriba en el juicio negativo que los ciudadanos pueden dar a la actuación de los gobernantes y se manifiesta, ante todo, en el estrado de la opinión pública, y en especial en ese trascendente acto que es el ejercicio responsable del voto. La segunda se determina por la posibilidad —institucional— de que un órgano del Estado repruebe cómo es que ejerce sus funciones —u omite hacerlo— otro órgano del mismo Estado. De tal suerte, puede requerirse la dimisión de su titular.37 Para Díez-Picazo, tal supuesto no constituye una característica necesaria de todos los sistemas políticos democráticos. Sólo en la forma parlamentaria de gobierno existe una genuina responsabilidad política institucional. Para este autor, en el presidencialismo, por el contrario, en atención a que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo encuentran su fuente de legitimidad en el electorado, en forma autónoma, ellos sólo son responsables políticamente ante él. De esta forma —concluye—, el sistema presidencial conoce únicamente la responsabilidad política de tipo “difuso”.38

No creo que ésta sea una interpretación adecuada. Por el contrario, entiendo que desoye cuáles son las potencialidades que en su seno posee el impeachment. En efecto, el juicio político tal y como se lo conoce en nuestras Constituciones tiene la suficiente capacidad para poder hacer las veces de hacedor de responsabilidad política. Pues recuérdese, como afirma Armagnague refiriéndose al texto constitucional argentino, aunque sus conclusiones son generalizables: “[L]a Constitución ha delegado en ambas cámaras la apreciación discrecional de las circunstancias que concurran en cada caso concreto, a fin de evaluar la conducta y el desempeño del funcionario enjuiciado”.39 Esto es muy importante. Una utilización adecuada del instituto, más allá de cómo haya sido empleado en la práctica constitucional argentina, por ejemplo, permite que sea el Congreso el que evalúe, a partir de estándares políticos de oportunidad y conveniencia, cuán correctos son constitucionalmente los cursos de acción adoptados por el presidente. Incluso, podría efectivizar el mandato constitucional en caso de que advierta una práctica consuetudinaria de actos que, a su criterio, sean conceptualmente identificables como inconstitucionales. De esta manera, por cierto, podría echar manos al instituto en aquellos casos en los que el jefe de Estado haga un uso abusivo e inconstitucional de los decretos de necesidad y urgencia (artículo 99, inciso 3, CN), a fin de legislar en materia de competencia legislativa de modo unilateral en desmedro de la autoridad constitucional del Congreso. Más allá, claro, de las propias posibilidades de control que la Constitución y la Ley 26.122 disponen al efecto.

La falta de su utilización, todavía, es un argumento para esta postura, y no a la inversa. En efecto, no creo que el no uso se deba a que las condiciones que se estipulan en las Constituciones sean dependientes y relativas a hechos criminosos. Al menos, ello de forma exclusiva y excluyente. Vale decir, no es el caso que sólo las conductas que puedan determinar la apertura del juicio político sea la comisión de ilícitos en el ejercicio de la función pública. Por el contrario, como ya se advirtió, el concepto de “mal desempeño”, recogido por ejemplo en el artículo 53 de la Constitución argentina, posee la suficiente laxitud para que, dentro de él, puedan concebirse diversas situaciones que, al menos, escaparían al más avezado. Y ello por el carácter del juicio que ha de efectuarse para su consideración. Este no es otro que uno de tipo político. Aquí, es obvio, subyace una peligrosa manipulación normativa, pues es posible que irresponsables mayorías tiendan a sentirse tentadas a desembarazarse de ciertos jefes de Estado que no son de su agrado. Y lo harían sin ninguna otra consideración que juicios de carácter político. No estarían motivados ellos en institucionales y republicanas convicciones de ejercicio de medidas de “salud pública”; sino, por el contrario, por el menos imparcial y autointeresado “bienestar partidario”.

Es cierto que ello puede suceder. No creo que sea elogiable ni encomiable. Ahora, no existen mayores aseguramientos institucionales que el establecimiento de un procedimiento engorroso y dificultoso para que el procedimiento de juicio político comience. En este sentido, están justificadas cláusulas constitucionales que disponen cláusulas súper mayoritarias tanto para la promoción de este proceso destitutorio como para la destitución en sí misma. Todas estas consideraciones, en rigor, son un lugar común en las Constituciones latinoamericanas que han sido sensibles a esta posibilidad. Además, nótese, en todo momento el procedimiento debería ser público, la ciudadanía tener participación; hacerse escuchar, deliberar. No puede aceptarse que los ciudadanos asistan impávidos a la remoción de un jefe de Estado con el que se sienten identificados; o, al menos, si una mayoría así lo hiciere. Empero, nada de ello obsta a que sea posible un ejercicio correcto del juicio político para la instrumentación de la responsabilidad política del presidente, como aquí se pretende.

IIIEl quid del juicio políticoLa posibilidad latente de manipulación que se mencionó en el acápite anterior es posible dadas las características del juicio político. Pues, nótese, se trata aquí de auscultar y determinar “si quien encarna el poder ha roto el vínculo que lo identifica con ese poder”.40 Estas particularidades están dadas por la propia caracterización del criterio que se debe emplear para proceder a la destitución del jefe de Estado. Las sanciones, en los supuestos de responsabilidad política, son impuestas a base de un criterio de oportunidad. Vale decir, se debe evaluar si determinado curso de acción —u omisión— merecedora de reproche, en términos de “mal desempeño”, es político. Y en este sentido, no está determinado por un estándar ni estrictamente moral ni estrictamente jurídico.

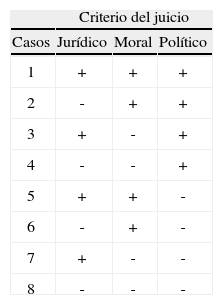

Los juicios a los que está sometido el político en general, y los jefes de Estado en particular, deben distinguirse por diversas razones, pero en especial por dos: una metodológica y otra política. En el primer caso, se trata de una explicación analítica y, en el segundo, de adjudicar responsabilidad.41 En este ámbito se valorarían ciertas acciones y cómo resultan instrumentales al logro de ciertos objetivos. Así, se determinará si son causalmente necesarias para obtener determinados —y deseados— fines. No obstante, como es lógico, una acción oportuna puede no estar justificada en términos morales o jurídicos. Y la inversa también vale. Acciones respaldadas en estrictos juicios morales o jurídicos pueden ser inoportunas.42 Por ello las combinaciones entre estos tres ámbitos pueden ser resumidas en el cuadro siguiente:

La tabla que antecede, donde debe considerarse que los signos “-” y “+” implican la presencia de apoyatura (+) o la inexistencia de ella (-) de los juicios en cada uno de los ámbitos que se expresa. La determinación de las posibilidades lógicas de combinación de los tres criterios, a los que se hizo referencia, surge de aplicar la fórmula 23. Ello por cuanto son dos las posibilidades (+ o -) y tres son los criterios a considerar. De tal manera, se comprueba que es posible que existan acciones que, pese a estar justificadas desde un punto de vista moral y jurídico, pueden ser inconvenientes o inoportunas consideradas políticamente; tal el caso 5. Y también la posibilidad de que la acción conveniente desde este marco de análisis no esté justificada, bien por el ordenamiento jurídico (caso 2), o bien a base de criterios morales (caso 3). El caso 1 sería una acción ideal y, si se diera el caso de que ella fuera posible, las manos podrían estar limpias, y la paradoja denunciada en el tándem teórico Maquiavelo-Sartre se habría diluido. Finalmente, el caso 8 es verdaderamente patológico y, lamentablemente para los países latinoamericanos que habitamos, no imposible desde un punto de vista lógico y fáctico. Es más, casi ha sido un lugar común en la política ordinaria de los últimos años. Vale decir, un curso de acción que es contrario al ordenamiento jurídico —en sentido lato— o a los principios de la moral crítica y, además, es inoportuna políticamente.

Una vez que se acepta que es el criterio de oportunidad el que determina el deslinde entre estos tres campos, las consecuencias que se extraen son importantes. Cualquier acción que se considere como —incluso— flagrantemente contradictoria con los casilleros indicados en el cuadro que antecede como violatoria de normas jurídicas o morales, no por ello puede generar responsabilidad política. Se defiende que el juicio de responsabilidad sólo será exitoso, desde un punto de vista institucional, en aquel caso en el que los actores políticos relevantes consideren que esas razones pueden ser encausadas como violatorias de los criterios políticos a los que se hizo referencia.

De otro modo no existiría la posibilidad de su determinación. Vale decir, y reitero, las consideraciones jurídicas y morales, los reproches fundados en esos ámbitos normativos que se efectúen sobre las acciones de los funcionarios públicos en general, y de los jefes de Estado en particular, sólo tendrán trascendencia institucional si pueden converger en un juicio de carácter político. Además, sólo así se obtendrá la consecuencia institucionalmente relevante: la segregación del funcionario. De lo contrario, sólo serán meros reproches y críticas ainstitucionales sin eficacia destitutoria y, por lo tanto, política.

Todo esto puede ocurrir porque, al contrario de los supuestos de responsabilidad jurídico-penal, la responsabilidad política no depende de principio de taxatividad alguno. En efecto, como sostiene Díez-Picazo,

...[l]os hechos reprobables, la magnitud o intensidad de la sanción e, incluso, la decisión de poner en marcha los mecanismos de exigencia de la responsabilidad política dependen, por definición, de un juicio de conveniencia u oportunidad política; y éste es fundamentalmente subjetivo, ya que está en función de las convicciones y los intereses de cada uno. Por ello, lo que es razonable esperar u exigir de los gobernantes depende de las prácticas políticas o, si se prefiere, de las convenciones constitucionales imperantes en cada país.43

Ahora bien, recuérdese, el concepto de responsabilidad es indeterminado —i. e., adolece de vaguedad y ambigüedad—. Carlos Nino, por ejemplo, anota cuatro sentidos de “responsabilidad”. En primer lugar, responsabilidad como obligaciones o funciones derivadas de un cierto cargo, relación, papel, etcétera. Agrega que el término se usa, en este sentido, cuando la obligación no se cumple mecánicamente, sino que permite un cierto juego de alternativas para ser manejadas según la habilidad o diligencia de quien cumple la función. En segundo, responsabilidad como factor causal. Vale decir, en este supuesto se trata de una relación de implicación entre causa y efecto. Esto es, se usa sólo para referir que un fenómeno es causa de algún evento. En tercer lugar, responsabilidad como capacidad y como estado mental. Y, por último, responsable como punible o moralmente reprochable. El agente que ha causado un evento es acreedor de una pena o reproche moral por su conducta.44

Interrogados por a cuál de estos supuestos se refiere la responsabilidad de tipo político, deberíamos comenzar por descartar los que nada tienen que ver con él. En primer lugar, el concepto no viene a determinar ninguna relación causal. No establece implicación alguna entre un hecho, su causa y su efecto. Este ámbito de consideraciones se da en aquellos casos en los que afirmamos, por ejemplo, que “la lluvia que azotó a la ciudad de Montevideo en el día de la fecha es la responsable de mi llegada tarde a las jornadas de derecho público organizadas en esa ciudad”. Por otro lado, no hace referencia a un estado mental ni a una capacidad específica de su autor. Como así tampoco viene a decirnos que su conducta es moralmente reprochable. O al menos ello no es necesario, sino contingente. Pues, como quedó dicho, puede tratarse de una conducta adecuada a ciertos criterios morales pero que se presenta a todas luces como inoportuna y, por tanto, merecedora de (político) reproche.45

Por ello, no puede tratarse el concepto sino de uno estrechamente relacionado con el primero de los esbozados. Esto es, como el conjunto de obligaciones que dimanan del ejercicio de un específico cargo. En nuestro caso, la responsabilidad del jefe de Estado es una función del cúmulo de poderes con el que lo dota una determinada Constitución. La responsabilidad política se trata, de modo principal, de responsabilidad en el sentido de titularidad de una función pública, y en la medida en que lleva aparejado un determinado deber de diligencia.46 De ahí que puede hacerse efectiva en supuestos abiertos y no determinados de antemano de modo definitivo. Esto, por otro lado, la distingue claramente de la responsabilidad jurídica. La existencia de cláusulas abiertas, en este ámbito, se opone directa y claramente al llamado “principio de máxima taxatividad” que gobierna esa responsabilidad. Asimismo, tampoco suele ser de aplicación el principio de personalidad de la responsabilidad. Como se sabe, según éste, sólo puede responsabilizarse a alguien por sus propios actos. Sin embargo, políticamente es posible responsabilizar a un funcionario público por actos que él no ha cometido personalmente y sobre los que, quizá, ni siquiera tuvo el “dominio del hecho”.47 Su responsabilidad se limita a, y es derivada de, ser el responsable de la función o cargo.

No obstante, a mi criterio, debería exigirse un compromiso por parte de quienes tienen a su cargo juzgar la responsabilidad política del funcionario, respetar la aplicación de un principio de integridad —i. e. coherencia—. En este sentido, estaría justificado que exista una fuerte vinculación con la práctica constitucional previa. Todo a fin de limitar, desincentivar e intentar coartar posibles usos manipuladores de la institución.

IVAlgunas consecuencias y problemasAhora bien, un adecuado ejercicio de esta responsabilidad política puede generar no pocos problemas, teóricos y políticos. Entre estos últimos, uno que ya fue esbozado: la posibilidad del empleo abusivo y manipulador de las normas que determinan los supuestos de procedencia del impeachment. Pero también puede generar problemas teóricos que se trastocan en cuestiones políticas, ni bien se los considera en su escala institucional.

Andrés de Francisco, por ejemplo, identifica un doble orden de situaciones dilemáticas en esta cuestión. Por un lado, un dilema con el que se las debe ver el propio gobierno. Por otro, la situación que enfrentarán los gobernados. De esta manera, en el primer supuesto el gobierno enfrentará el dilema de ser o no ser responsivo. Pues, en definitiva, la pretensión básica de los gobernantes —en cuanto sujetos egoístas y autointeresados— será “gobernar libremente, sin cortapisas ni compromisos, haciendo y deshaciendo a su antojo”.48 Finalmente, el gobernado tendrá que vérselas con la elección de convertirse en un sujeto controlador o no controlador. Obviamente que estas posibilidades de acción determinan costos y beneficios; no se trata su adopción de una acción que no genere costes de algún tipo. A partir de ello, el autor citado indica que el orden de preferencias de los sujetos establecerá que “haga lo que haga el gobierno, siempre saldrá ganando con la estrategia de pasividad del soberano… En ausencia de control político desde abajo, los gobiernos tendrían a ser irresponsivos”.49

La única forma de superar esta situación subóptima para el soberano consiste en el fomento de la participación política. En suma, sustentar modelos de ciudadanía activa políticamente. Dennis Thompson, por ejemplo, recuerda qué es lo que la tradición liberal tiene para decir en aquellos casos de traición de la confianza depositada en el gobierno.50 Por eso, cita a Locke y nos dice que ellos no pueden sino “apelar al cielo”. Locke, interrogado por quién juzgaría si el príncipe o el cuerpo legislativo violaran la confianza que se depositó en ellos, contesta que primero será el pueblo. Pero si las controversias perduran entre los hombres, “el Dios de los cielos será el juez”; por cuanto dado el caso de que la controversia surja entre el “pueblo” y el “príncipe”, “sólo cabra el recurso de apelar al cielo”.51

Ahora bien, las convicciones republicanas que dan abrigo a los fundamentos políticos de nuestras Constituciones obturan esta posibilidad. Ellos horadan cualquier indagación a los cielos. Es al soberano al que debe consultarse; esto es, al pueblo. Y en esa consulta sus representantes poseen un importante rol. Es que servirán de portavoces, de posibilitadores de expresión, de quejas y descontento ciudadano. De ahí que sólo el pensamiento republicano puede otorgar suficientes credenciales a la participación política ciudadana y a la deferencia que, en materia de juicio político, él efectúe. Dado su compromiso y vinculación con a) un conjunto vigoroso de virtudes políticas; b) la idea de control político; c) la noción de responsabilidad y, por último, d) la permanente disputabilidad de la actuación de los funcionarios públicos.

De esta manera, las medidas de salud pública pueden ser adoptadas con el respaldo y respeto necesario para la decisión razonada. Aun cuando implique hacer efectiva la responsabilidad del jefe de Estado. Y, entonces, conlleve que una comunidad se desembarace de funcionarios que ocupan aquel importante rol.52 Esto, incluso, puede ser una necesidad. Es que puede ser bueno y deseable que en supuestos en que exista un descontento generalizado, provocado ya sea por falta de eficacia, ya sea por ilegalidades e inmoralidades recurrentes en su gobierno, el respectivo jefe de Estado sea desplazado de su cargo. De este modo, la necesidad de expresión de juicios políticos canalizados institucionalmente en el impeachment para la efectivización de la responsabilidad política, deviene insustituible. El “juicio político” previsto en nuestras constituciones latinoamericanas debe cumplir esa misión. Esa es, además, su misión desde sus orígenes. En suma, para esto, y no para otra cosa, fue diseñado.

VConclusiónLos jefes de Estado, en muchos casos, no son ni astutos como serpientes ni inocentes como palomas.53 Es decir, incumplen ambos mandatos del apotegma kantiano. No son astutos, son ineficaces. Ni siquiera lo son al momento de romper las normas de la moral convencional. Pues, recuérdese, la “paradoja de las manos sucias” consiste, notablemente, en la necesidad de proceder de aquel modo para mejor cumplir con el objetivo comunitario, el bien común. Pero, por otro lado, tampoco son inocentes. Al contrario, en muchos casos orientan sus acciones en desmedro de su propia comunidad sin pensar cuáles son los destinos de ella, ni de cómo ésta se compromete con sus acciones. Ahora bien, estas acciones no se hacen en el vacío. Al contrario, ellas son efectuadas en el marco de un sistema institucional. Éste, por lo general, al menos en América Latina, es el presidencialismo.

Aquí, quizá, convenga recordar a Harry Truman. El ex presidente de los Estados Unidos decoraba su escritorio con una leyenda significativa: “the buck stops here”. Vale decir, la responsabilidad se detiene justo allí donde el presidente está situado. No va más allá de sí mismo; no va más allá del presidente. Él es, en definitiva, y en el carácter de jefe de Estado, el último y principal responsable.54 Aquí tiene sentido cuestionarse si el sistema institucional presidencialista fomenta acciones siempre racionales de este actor institucional, que lo coloquen en situaciones óptimas para la consideración del todo, y no exclusivamente en sus propias e individuales consideraciones de éxito. A decir verdad, mi intuición es que no son éstos los outputs generados por el presidencialismo. Por el contrario, es el mismo sistema el que provoca y fomenta acciones autointeresadas, en desmedro de posibilidades de control y efectivización de la responsabilidad. Además de generar condiciones aptas para obstaculizar las posibilidades de cumplimiento de los mandatos constitucionales.

De tal manera, el presidencialismo no es ajeno ni al reptil ni al plumífero comportamiento de contingentes y voraces presidentes. Tiende, por el contrario, a incentivar situaciones de incomodidad y estancamiento. Como agudamente lo pone de manifiesto Pablo Riberi, las relaciones entre el Congreso y el Poder Ejecutivo suelen asemejarse a la fábula de la rana y el escorpión.55 La propia naturaleza del escorpión impone que, antes de arribar a la costa, entren en juego las incisivas y lacerantes estocadas de su aguijón. Un acto contrario a cualquier tipo de racionalidad plausible. Lo que incluso puede costarle la propia vida.

Las conductas escorpianas en política, que quede en claro, no son producto, o al menos no exclusivamente, de singulares y voraces voluntades de contingentes ocupantes de sillones presidenciales. Por el contrario, son fomentadas por el sistema institucional de que se trata. De tal manera, y para contrarrestar esto, sería deseable que el Poder Legislativo haga efectiva la “medida de salud pública” que aquí se consideró. Y cuando lo considere oportuno, con apoyo ciudadano, efectivice la responsabilidad política de los jefes de Estado. A tal fin, el juicio político es un eficaz instrumento para asegurar la responsabilidad política y la fortaleza institucional. Que sea empleado con cautela es tema de otro escrito.

Una versión anterior de este trabajo fue presentada como ponencia a las “Jornadas Argentino-Chileno-Peruano-Uruguayas de Asociaciones de Derecho Constitucional”, Montevideo, Uruguay, originariamente previstas para el 17 y 18 de junio de 2011.

Docente adscrito en derecho constitucional y derecho procesal constitucional en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina; miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional.

Discurso de Maximilian Robespierre del 3 de diciembre de 1792 durante el juicio a Luis XVI ante la Convención, citado por Díez-Picazo, Luis, La criminalidad de los gobernantes, Barcelona, Crítica, 1996, p. 81.

Debo aclarar que la expresión que se hace en el cuerpo del texto no pretende tomar partido por una cuestión teórica altamente controvertida: la existencia de problemas perennes en teoría política. Véase Bevir, Mark, “¿Hay problemas perennes en teoría política?”, trad. de Carla Yumatle, Res Publica, núm. 11-12, Universidad de Murcia, 2003, pp. 7-26. Este autor da cuenta de cómo la denominada Escuela de Cambridge —representada por autores como Skinner y Pocock— ha cuestionado duramente esa posibilidad. Básicamente se sostiene que ellos no existen. Pues a su criterio existe una absoluta inconmensurabilidad entre los problemas analizados por distintos textos políticos clásicos escritos en diferentes lugares y en distintos momentos. De tal modo, insisten en que tanto las intenciones de los autores como el significado lingüístico de los conceptos por ellos empleados son dependientes de los específicos contextos históricos de producción. Sin embargo, el autor citado presenta una interesante reconstrucción y defensa de cuáles serían los argumentos para sostener la existencia de problemas calificables de tal modo. Más allá de ello, y como dije, no es menester que me expida sobre el tópico; y no sólo porque no está en el núcleo del tema a tratar, sino, y lo que es fundamental, por carencias propias.

Carta de Maquiavelo a Francesco Vettori, citada por Borón, Atilio y González, Sabrina, “¿Al rescate del enemigo? Carl Schmitt y los debates contemporáneos de la teoría del Estado y de la democracia”, en Borón, Atilio A. (comp.), Filosofía política contemporánea. Controversias sobre civilización, imperio y ciudadanía, Buenos Aires, CLACSO-Eudeba, 2004, p. 143. Para estos autores se trata, a no dudarlo, de las cruciales preguntas que se han convertido en un verdadero canon de la indagación política moderna.

Sobre Aristóteles, una magnífica reconstrucción y de cómo su pensamiento puede ser útil para pensar la política, véase Sandel, Michael, Justicia. ¿Hacemos lo que debemos?, trad. de Juan Pedro Campos Gómez, Barcelona, Debate, 2011, pp. 209 y ss.

La anécdota del sueño la tomo de Borón, Atilio, “Maquiavelo y el infierno de los filósofos”, en Varnagy, Tomás (coord.), Fortuna y virtud en la República democrática. Ensayos sobre Maquiavelo, Buenos Aires, CLACSO, 2000. Las referencias a la onírica alegoría de Maquiavelo pueden verse en las pp. 175 y 176 de ese trabajo. No obstante, me permito ciertas licencias literarias. La versión original de la misma en Viroli, Maurizio, La sonrisa de Maquiavelo, Buenos Aires, Folio, 2004, pp. 19 y ss. Este autor intuye que la versión del florentino está tomada del sueño de Escipión que relató Cicerón en su tratado sobre la República. Según éste, Escipión el Mayor se apareció en los sueños de su sobrino, Escipión Emiliano. Y a éste le habría dicho: “a todos aquellos que han conservado, ayudado y engrandecido la patria les está asegurado en el cielo un sitio particular, donde los beatos gozan de la eternidad; efectivamente, nada más agradable para aquel primer dios, que gobierna el mundo, por lo menos lo que ocurre en la tierra, que las reuniones y confraternidades de los hombres asociados en el derecho, que reciben el nombre de republicas; y sus gobernantes y conservadores, que de aquí partieron [de la vía Láctea], aquí regresan”.

Sobre este modo de acercarse a la obra de Maquiavelo, entre muchos otros, véase Donskis, Leonidas (ed.), Niccolò Machiavelli. History, Power, and Virtue, Ámsterdam-Nueva York, VIBS, 2011; Viroli, Maurizio, Machiavelli, Oxford, Oxford University Press, 1998; Skinner, Quentin, Machiavelli. A Very Short Introduction, Oxford, Oxford University Press, 1981.

A mi modo de ver, Francisco Laporta ha identificado de modo adecuado los diversos planteamientos teóricos y políticos que, a lo largo de la historia, se han efectuado respecto a las relaciones entre ética y política. Cfr. Laporta, Francisco, Entre el derecho y la moral, México, Fontamara, 1995. Este autor identifica tres intersecciones dignas de mención. Las denomina, respectivamente, el problema Maquiavelo, el problema Mill y, finalmente, el problema Weber. Para ello, como resulta obvio, toma como representativo cierta concepción y entendimiento de los autores mentados en cada uno de ellos. Aunque, y el mismo autor lo aclara, no se trata de que cada uno de estos pensadores haya en algún momento de su vida sostenido efectivamente aquello con lo que se lo identifica. Ni siquiera que de sus planteos puedan derivarse correctamente las conclusiones que se profiere, generalmente, sobre sus obras. Según el primero, la cuestión consiste en determinar si el político habrá de sujetar su propia acción a criterios morales; o bien si su acción en conjunto estará destinada a la salvaguarda de un cúmulo de situaciones que se consideran deseables (i. e., la estabilidad del sistema, la seguridad de la nación o, la menos altruista, la propia conservación en el poder). El núcleo duro de la cuestión aquí consiste en determinar si es permisible que esos determinados estados de cosas sean logrados mediante acciones eficaces y decisiones instrumentales para ello, las que pueden estar totalmente alejadas de las pautas morales convencionales. Por otro lado, el segundo problema identificado consiste en precisar que deben distinguirse las acciones de índole privada de aquellas de interés público. El ámbito específico de enjuiciamiento, en este caso, sólo habrá de informar aquellas que trascienden lo privado. Vale decir, el ámbito privado de un ciudadano, incluso si él es un político, deberá limitarse a su propia conciencia. Exento, por ende, como sabia y en palabras muy poco igualables dice el artículo 19 de la Constitución argentina, de la “autoridad de los magistrados”. Por último, la cuestión es identificar cuáles son los criterios morales que han de gobernar la acción del político. Es decir, con qué criterio moral se habrá de enjuiciar la acción política. Aquí resuena la dicotomía consabida “ética de la convicción” y “ética de la responsabilidad”. Pues no debe olvidarse que para Weber la íntima relación de la política con el ejercicio de la fuerza determinaba la constante necesidad de interrogarse sobre cuál podía ser el alcance de la ética con respecto a la política; cuando ésta siempre y en todo caso está relacionada con el ejercicio de la fuerza. Véase Weber, Max, “La política como profesión”, El sabio y la política, Córdoba, Eudecor, 1967, p. 92.

Bobbio, Norberto, “Ética y política”, en Fernández Santillán, José (comp.), Norberto Bobbio: el filósofo y la política (Antología), 2a. reimp., trad. de José Fernández Santillán y Ariela Aureli, México, Fondo de Cultura Económica, 1997, p. 156.

Véase, por ejemplo y por todos, Thompson, Dennis, La ética política y el ejercicio de los cargos públicos, trad. de Gabriela Ventureira, Barcelona, Gedisa, 1999, pp. 25 y ss.; Walzer, Michael, Pensar políticamente, trad. de Alberto Santos Mosquera, Madrid, Paidós, 2010.

El autor citado nos dice que “[E]l mundo está gobernado por demonios y que quien entra en la política, es decir, en el fuego del poder y la violencia como medios, pacta con fuerzas diabólicas; en cuanto a sus actos, no es cierto que el bien sólo pueda resaltar del bien y el mal sólo del mal, sino que con frecuencia ocurre lo contrario. Quien no llegue a percibir esto es, en verdad, infantil políticamente”. Cfr. Weber, Max, “La política como profesión”, op. cit., pp. 98 y 99.

La referencia en Walzer, Michael, Pensar políticamente, cit., p. 386. Este autor advierte otro problema (p. 406) que no es analizado en este escrito pero que, sin embargo, es muy importante. Se trata, en rigor, de la identificación de una complejidad que es propia de las sociedades democráticas y que, con ello, deben lidiar. Pues el político “[m]iente, manipula y mata, y nosotros debemos asegurarnos de que pague el precio que le corresponda por ello. No podremos hacerlo, sin embargo, sin ensuciar nuestras propias manos; luego, deberemos encontrar el modo de pagar el precio que nos corresponda por ello”.

Véase, sobre este argumento, Laporta, Francisco, Entre el derecho y la moral, cit.

Sobre esta forma de argumentar es básico remitirse a algunos trabajos del filósofo del derecho y de la política argentino Carlos S. Nino. Véase, de su autoría, Introducción al análisis del derecho, Buenos Aires, Astrea, 1988, capítulo VIII; Derecho, moral y política. Una revisión de la teoría general del derecho, Barcelona, Ariel, 1994, y Fundamentos de derecho constitucional. Análisis filosófico, jurídico y politológico de la práctica constitucional, 2a. reimp., Buenos Aires, Astrea, 2002.

Cfr. Vanossi, Jorge R., El estado de derecho en el constitucionalismo social, Buenos Aires, Eudeba, 1982, p. 108.

Cfr. Thompson, Dennis, La ética política y el ejercicio de los cargos públicos, cit., p. 135.

Skinner, Quentin, “Las paradojas de la libertad política”, trad. de Verónica Lafrieri, en Ovejero, Félix et al. (comps.), Nuevas ideas republicanas. Autogobierno y libertad, Barcelona, Paidós, 2003, p. 106.

Sobre la noción de “ciudadano consumidor” y de cómo ella se vincula a la noción de “mercado”, por oposición a la de “foro” o “esfera pública”, véase Dagger, Richard, Civic virtues, Nueva York-Oxford, Oxford University Press, 1997, pp. 104 y ss.

Adviértase que para el republicanismo clásico la corrupción no sólo implicaba atender a los propios intereses sino, y lo que es más fundamental, una falla de racionalidad, una incapacidad para reconocer que la libertad depende del compromiso con una vida de virtud y servicio público. Cfr. Skinner, Quentin, “Las paradojas de la libertad política”, op. cit., p. 108. De la misma opinión, en algún sentido, es Dagger, para quien puede ser cierto que exista una pérdida de beneficios en el corto plazo para los ciudadanos por ocuparse de los asuntos públicos y desatender sus asuntos privados. Sin embargo, en el largo plazo ellos se verán enormemente favorecidos al vivir en una comunidad en la que son parte de quienes de un modo compartido se interesan en la producción de los bienes públicos. Cfr. Dagger, Richard, Civic virtues, cit., p. 105.

Cfr. Pettit, Philip, “Civic Republican Theory”, en Martí, José Luis y Pettit, Philip, A Political Philosophy in Public Life: Civic Republicanism in Zapatero’s Spain, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 2010, capítulo 2. Ampliar en Pettit, Philip, Republicanismo. Una teoría sobre la libertad y el gobierno, trad. de Toni Doménech, Barcelona, Paidós, 1999; Lovett, Frank y Pettit, Philip, “Neorepublicanism: A Normative and Institutional Research Program”, Annual Review of Political Science, núm. 12, 2009, pp. 11-29.

Lovett, Frank y Pettit, Philip, “Neorepublicanism: A Normative and Institutional Research Program”, op. cit., p. 23.

Peña, Javier, “Ciudadanía republicana y virtud cívica”, en Bertomeu, María Julia et al., Republicanismo y democracia, Buenos Aires, Miño y Dávila, 2005, p. 232.

Sobre todo esto véase Thompson, Dennis, La ética política y el ejercicio de los cargos públicos, cit., p. 94.

Véase sobre esto, entre muchos otros, Sartori, Giovanni, Ingeniería constitucional comparada, 3a. ed., trad. de Roberto Reyes Masón, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, passism.

De Francisco, Andrés, “Para forzar a los gobiernos a responder”, en Bertomeu, María Julia et al., Republicanismo y democracia, cit., p. 71.

O’Donnell, Guillermo, Disonancias. Cítricas democráticas a la democracia, Jimena Rubio (ed.), Buenos Aires, Prometeo Libros, 2007, pp. 124 y 125.

Un claro ejemplo de ello en el ordenamiento jurídico argentino sería la división de poderes en sí misma; por caso, con la institución del veto presidencial (cfr. artículos 80 y 83, Constitución nacional), que puede ser ejercida por el presidente, superado él por la insistencia parlamentaria (cfr. artículo 83, Constitución nacional) y, en última instancia, la ley así dictada sujeta al control de constitucionalidad por parte del Poder Judicial. Respecto de esto último, la Corte Suprema de Justicia argentina sentó las bases del control jurisdiccional en el caso “Municipalidad de la Capital c. Elortondo” (CSJN, Fallos 33:162). Un precedente anterior muy importante, por su referencia explícita al control de constitucionalidad en los Estados Unidos, resulta “Sojo, Eduardo c/ Cámara de Diputados de la Nación s/ Hábeas Corpus” (CSJN, Fallos 33:162 [1887]). Aquí, de modo expreso, se invoca el conocido caso Marbury vs. Madison (5 U.S. [1 Cranch] 137 [1803]).

Intuyo que ejemplos de esta ultima serían, en el sistema constitucional argentino, la Auditoría General de la Nación (artículos 85, CN; 116 y ss., Ley No. 24.156), el Defensor del Pueblo (artículo 86, CN; Ley No. 24.284, modificada por la Ley No. 24.379), el Ministerio Público (artículo 120, CN; Ley No. 24.946).

De Francisco, Andrés, “Para forzar a los gobiernos a responder”, en Bertomeu, María Julia et al., Republicanismo y democracia, cit., p. 73.

Sobre esta forma de entender el credo republicano véase Pettit, Philip, Republicanismo, cit.; del mismo autor, “La libertad republicana y su trascendencia constitucional”, en Bertomeu, María Julia et al., Republicanismo y democracia, cit.

Más allá de que en el seno del pensamiento republicano late una contradicción. Esta teoría, a mi criterio, aún debe explicar y justificar cómo puede arrojar materiales relevantes de reflexión con una tradición a cuestas que si bien se presenta como liberadora y emancipadora, no tuvo empacho en reducir el núcleo del sujeto político. Vale decir, cómo operar con esa tradición que encontramos liberadora y no dominadora, cuando en su génesis laten situaciones y focos de exclusión. En rigor de verdad, esto se presentaba por una concepción estrecha y extremadamente limitada de la definición de la ciudadanía política.

Nino, Carlos S., Fundamentos de derecho constitucional, cit., p. 577.

Vanossi, Jorge, El Estado de derecho en el constitucionalismo social, Buenos Aires, Eudeba, 1982, p. 91.

Sobre todo esto, en especial cómo interactúan la eficacia y el control en un sistema presidencialista como el argentino de manera subóptima, véase Riberi, Pablo, “El presidencialismo exánime. Por más cooperación y mejores controles en nuestro sistema institucional”, en varios autores, Constitución de la nación argentina. Con motivo del sesquicentenario de su sanción, Santa Fe, AADC, 2003, t. II.

Díez-Picazo, Luis, La criminalidad de los gobernantes, cit., p. 69.

Armagnague, Juan F., Juicio político y jurado de enjuiciamiento en la nueva Constitución Nacional, Buenos Aires, Depalma, 1995, p. 7.

Vanossi, Jorge, El Estado de derecho en el constitucionalismo social, cit., p. 99.

Díez-Picazo, Luis, La criminalidad de los gobernantes, cit., pp. 70 y 71.

Una opinión coincidente puede verse en Dassen, Nicolás, “El juicio político en Argentina: su funcionamiento formal y en la práctica”, en Gargarella, Roberto (coord.), Teoría y crítica del derecho constitucional, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 2008, t. I. Este autor, si bien considera que el juicio político es un mecanismo de accountability (p. 389), no cree que se trate de un supuesto de responsabilidad política. Ello por cuanto “el procedimiento de juicio político es un proceso por el cual se juzga el comportamiento reprochable o delictivo del funcionario en cuestión... [para el que] debe haber una causa justificada para la remoción en el mal desempeño o en la posible comisión de delitos” (p. 392).

Armagnague, Juan F., “Juicio político. Acusación”, en Sabsay, Daniel (dir.) y Manili, Pablo L. (coord.), Constitución de la Nación argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Buenos Aires, Hammurabi, 2010, t. III, p. 53.

Maqueda, Juan C. y Cámpora (h), Mario, “El enjuiciamiento publico en el Senado”, en Sabsay, Daniel (dir.) y Manili, Pablo L. (coord.), Constitución de la Nación Argentina y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial, cit., p. 59.

Bobbio, Norberto, “Ética y política”, op. cit., p. 177.

Como afirma Ernesto Garzón Valdés, “...porque lo bueno ético se encuentra en un nivel diferente del de lo bueno técnico, tiene sentido preguntarse acerca de la calidad moral de acciones técnicamente correctas y no es contradictorio afirmar que éstas pueden ser moralmente incorrectas”. Cfr. Garzón Valdés, Ernesto, “Moral y política”, Derecho, ética y política, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1993, p. 545.

No obstante, este autor considera que: “[A]unque en las primeras décadas de funcionamiento de la Constitución pudo haber existido alguna duda, toda la historia constitucional norteamericana ha sido contraria a la aplicación del impeachment como instrumento de responsabilidad política... Para la incoación de [este] procedimiento... no basta la reprobación política, sino que se requiere la imputación de hechos criminalmente relevantes… [De tal manera] es el mecanismo último a que el Poder Legislativo puede recurrir para liberar al país de aquellos miembros y agentes del Poder Ejecutivo, incluido el presidente, que se hayan hecho indignos de permanecer en el cargo a causa de delitos y faltas graves”. Cfr. Díez-Picazo, Luis, La criminalidad de los gobernantes, cit., p. 98.

Nino, Carlos S., Introducción al análisis del derecho, cit., pp. 185 y ss. En el mismo sentido véase Díez-Picazo, Luis, La criminalidad de los gobernantes, cit.

Dennis Thompson, en este mismo sentido, afirma: “No se debería juzgar a los funcionarios sólo por la sinceridad de sus motivos o la integridad de su carácter. Ellos son responsables de las decisiones y políticas producto de estructuras defectuosas, tanto de aquellas que podrían haber corregido como de las que resultan inmodificables”. Cfr. Thompson, Dennis, La ética política y el ejercicio de los cargos públicos, cit., p. 17.

Díez-Picazo, Luis, La criminalidad de los gobernantes, cit., p. 78.

En Argentina, la destitución del ex jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctor Aníbal Ibarra, luego de un escalofriante siniestro en un local bailable en el que tocaba un conocido grupo de música es paradigmático en este sentido. Fallecieron, debido al accionar de las llamas, casi doscientas personas.

Cfr. De Francisco, Andrés, “Para forzar a los gobiernos a responder”, en Bertomeu, María Julia et al., Republicanismo y democracia, cit., pp. 74 y 75.

Ibidem, p. 75. Debo resaltar que simplifico al extremo el argumento de este autor, quien formula en términos estrictos los dilemas presentados bajo la forma del conocido como “dilema de los prisioneros”.

Véase Thompson, Dennis, La ética política y el ejercicio de los cargos públicos, cit.

Cfr. Locke, John, Segundo ensayo sobre el gobierno civil, trad. de Cristina Piña, Losada, 2003, pp. 179 y 180.

Sobre la eficacia del juicio político para que el pueblo pueda desembarazarse de ciertos jefes de Estado —en conjunción con diversas situación fácticas— y cómo ello se contrapone a una tradición histórica en la que el instrumento fue considerado casi como no escrito en el texto constitucional, véase Pérez Liñán, Aníbal, Juicio político y nueva inestabilidad política en América Latina, trad. de Silvia Villegas, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2009.

Aquí se intenta parafrasear a Kant, manipulándolo en realidad. En efecto, Kant, en el primer Apéndice de Hacia la paz perpetua, advierte que: “La política dice: ‘Sed, pues, astutos como serpientes’, pero la moral añade una condición limitante: «e inocentes como palomas»“. Cfr. Kant, Immanuel, Hacia la paz perpetua. Un proyecto filosófico, trad. de Macarena Marey y Juliana Udi, Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes-Prometeo Libros, 2007, p. 81; Thompson, Dennis, La ética política y el ejercicio de los cargos públicos, cit., p. 11.

En otro contexto, esto lo advertía el propio Max Weber, aunque se refería, de modo general, a toda actividad del político: “El honor del líder político, del estadista, reside precisamente en una responsabilidad exclusivamente personal por lo que él hace, una responsabilidad que no puede ni debe rechazar ni transferir”. Cfr. Weber, Max, “La política como profesión”, op. cit., p. 62.

Cfr. Riberi, Pablo, “Parlamento y Poder Ejecutivo o sobre la rana y el escorpión”, en Diario La Voz del Interior, 16 de febrero de 2004.