A Manuel Stephens

In memoriam

En el siglo xix, pese a las dificultades victorianas, fue más fácil hablar de androginia, pues lo masculino y lo femenino, sus dos componentes, aunque conflictivos, eran claros y esenciales, por lo que bastaba con juntarlos para obtener un agregado o una fusión, como en alquímico operativo. El cambio de actitud se operó con el psicoanálisis, que surgió a principios del siglo xx y cuya acta de nacimiento está constituida por La interpretación de los sueños, de Freud, justo en 1900, cuando se operó un giro copernicano de percepción y se descubrió, al tiempo que se teorizó (sobre la base de una intervención terapéutica en el dominio de lo inconsciente), que la biología no es destino en lo que a identidad sexual se refiere. Luego, ya bien entrado el siglo, vinieron los desarrollos feministas, de estudios de género, de estudios gay, que trabajan con nociones no esencialistas de la sexualidad.

Así, cuando lo sexual supone una perspectiva y ya no una esencia, ¿qué se va a juntar en la plenitud andrógina? Aquí el discurso sobre la androginia se vuelve sospechoso de ser un mito sexista disfrazado. La gran pregunta sobre la androginia es si se trata de la unión de los opuestos o de su superación, de ir más allá de ellos subjetivamente, de sus estructuras constrictoras, moviéndonos de uno a otro, entre ellos o fuera de ellos según momentos, dejando al cuerpo en la soledad de su biología. Pero esto supone una mística, un misterio (la raíz es la misma), no la vida mundana y cotidiana en la que se mueven el psicoanálisis y otras ideologías seculares.

En la cultura moderna de los dos últimos siglos, el andrógino ha estado siempre presente y, además, incursionó en la literatura sobre todo con el romanticismo, que vio en él un estado sublime de lo humano, ya fuera por el lado religioso, por ejemplo en cierto ocultismo, o por el lado profano y secular, como fue el relativo a ampliar las fronteras de la sexualidad, yendo más allá de lo heterosexual. Los grandes referentes literarios del andrógino en la literatura del siglo xix son dos novelas francesas: Serafita (1834), de Balzac, y Mademoiselle de Maupin (1835), de Gautier.

AndróginasEn el caso de Balzac, se trata de un texto a contracorriente del Balzac realista más conocido, pues nos presenta, en un ambiente noruego de fiordo helado —algo raro en él, que trabajó casi siempre en escenarios franceses—, una historia con un personaje de doble sexo, Serafita/Serafitus, conformado ideológicamente según la mística de Swedenborg y en el que, sin embargo domina la faceta femenina, al grado de que termina dándole título al libro entero. En este sentido, se trata de un andrógino femenino, valga la contradicción, igual que lo será el del casi simultáneo texto de Gautier, que también plantea una historia de androginia, pero en contexto mundano, no en un aislado y frío fiordo, sino en un jardín galante francés. Aquí, una mujer, antes de casarse, decide conocer el mundo masculino desde dentro y, para ello, se disfraza de hombre, con tanta fortuna amorosa que ambos miembros de una pareja heterosexual con la que se relaciona se enamoran de él. Cómo se resuelve esta trama es lo que cuenta la novela, una que extrañamente se conoce poco, a pesar de todo el auge feminista y generista por recuperar viejos libros que resulten interesantes por su visión sexual o erótica, aun cuando las aventuras de la Maupin darían mucho material para disquisiciones interesantes de los lectores y estudiosos de hoy de esos ámbitos.

Estas dos novelas de mediados de los 30 del siglo xix marcaron las trayectorias que seguiría el andrógino literario a lo largo del resto de ese siglo, una de tipo místico y sublimante, que se remontaba a la tradición neoplatónica sobre la base de El simposio de Platón, como la representada por la Serafita swedenborgiana de Balzac, y que le permitió manifestar su devoción por ese visionario sueco tan influyente por entonces. La otra dirección fue más secularizadora, más de ampliar fronteras sexuales y nuevos discursos sexuales más allá de los representados por las iglesias y los centros pedagógicos, al principio sexologías marginales que fueron cobrando fuerza y que se consolidarían en un momento dado con el psicoanálisis. Conocer otros países eróticos es lo que hace la joven travesti de Gautier (y con ella sus amantes), desde un lugar distinto, desde otro sexo, no sin consecuencias.

Ahora bien, cuando la mujer adquiere el traje del otro, no puede dejar de vincularlo con los asuntos del poder. Basta con que use un bigote o ponga un habano en su boca para que lo asuma. La parte encarna al todo. En cambio, cuando el hombre se viste de mujer, lo hace completamente, el todo encarna a la parte, baja de nivel genérico según la norma dominante, desciende al sótano de la otra: escandaliza, causa risa, asusta, espanta. El fin de siglo xix fue época de dandis y bohemios, que en términos de doctrinas estéticas aparecían como decadentes y simbolistas, si eran europeos, o modernistas, si eran latinoamericanos. Por allí fluyó el imaginario andrógino, a veces leído desde una homosexualidad latente que recurrió al subterfugio de feminizar lo masculino para justificar su atracción por este. El resultado fue esa pléyade de jóvenes más feminoides que afeminados que recorre las páginas de la literatura de época, resultado de una efebización del andrógino. Claro, era un siglo que estaba consolidando una nueva categoría: el adolescente (Neubauer 1993), que no es niño pero tampoco adulto, y que en su estado transicional es tanto femenino como masculino, condición que con el tiempo se pierde. A diferencia de los andróginos previos, los de Balzac y Gautier, que son más bien femeninos, los de la Belle Époque tenderán a ser más bien masculinos, desde el Dorian Gray de Wilde hasta el Demian de Hermann Hesse. A veces, este andrógino finisecular fue visto con una visión más irónica, como fue el caso del poeta y narrador mexicano Amado Nervo, quien en su novela corta El donador de almas (1899) abordó este asunto de un “hermafrodita intelectual”, que es como llama a su personaje varón invadido por un alma femenina.

Andrógino versus hermafroditaAquí valdría la pena traer a colación la diferencia entre andrógino y hermafrodita. Por su procedencia mítica y religiosa, el andrógino funciona como origen o como ideal, pero nunca está aquí, ahora, presente, nunca se encarna, se mantiene al nivel abstracto, es evanescente a la mirada. Y es que, si encarnara en un mundo relativo, tendría necesariamente que dividirse en sus dos sexos, hacer mitosis de género y mostrarse separado, y entonces ya no sería andrógino. En cambio, el hermafrodita sí tiene cuerpo, y, al tenerlo, se torna monstruo y, por tanto, sujeto de vigilancia y restricción. Es el hermafrodita físico el que alimenta la imaginación erótica del dieciochesco Marqués de Sade y de algunos de los autores decadentes de fin de siglo xix. Mientras el andrógino se vincula con lo místico, el hermafrodita es mundano y secular. Mientras que uno sugiere, el otro muestra. Mientras que uno atrae, el otro repele. En el entrecruzamiento de discursos sobre lo masculino y lo femenino, el andrógino se expresa en silencio, carece de palabra, al tiempo que el hermafrodita susurra o balbucea.

En su libro El andrógino sexuado, Estrella de Diego también contrasta al andrógino con el hermafrodita. Mientras que el hermafrodita es sexual, bisexual o plurisexual, el andrógino es asexual, sujeto al deseo imposible.

El primero se sostiene sobre el poder y el placer, mientras que el segundo funciona sobre la falta y el deseo sin fin. A su juicio, ambos modelos reflejan los deseos masculinos; serían formas veladas de misoginia que estuvieron presentes en simbolistas, decadentes y surrealistas, pese a (o precisamente por) el endiosamiento hecho de la mujer en su poética. En esto se une Estrella en constelación crítica con aquellas feministas que desprecian el modelo andrógino (como Kristeva), aspecto al que luego retornaremos.

En la trayectoria del andrógino en el siglo xix, lo que al principio parece un declive de la forma mística a favor de la secular, como quiso pensar Mircea Eliade cuando habló de una degradación simbólica del mito en dicha centuria, lo que en verdad pasa es que ambas formas conviven: el andrógino místico continúa con su largo viaje desde la antigüedad, al tiempo que el hermafrodita secular se incorpora a la narrativa y comienza sus andanzas. Y lo hace tanto como personaje literario en novelas y cuentos de entonces, como en cuanto personaje histórico, como hermafrodita ciudadano que toma la palabra antes de suicidarse y deja tras de sí, de su cadáver, sus memorias escritas, que fue lo que ocurrió con Herculine Barbin (1838-1868), con quien por primera vez en la historia un hermafrodita habló directamente y escribió su experiencia sexual, afectiva y erótica. El documento fue archivado por décadas, hasta que Michel Foucault lo rescató y publicó en 1978, poco más de cien años después.

El lugar creciente del andrógino en el siglo xix continuó en la cultura del siglo xx, aunque con cambios notables hacia una mayor secularización y de vinculación con áreas distintas de las tradicionales (literatura, artes plásticas, ocultismo), como la publicidad y la moda, sobre todo en la segunda mitad del siglo xx y antes del sida, a principios de los 80, cuando se retornó, ante la epidemia, a la vieja publicidad de sexos bien diferenciados.

Orlando y el andrógino estetaEntre los textos de andróginos ya del siglo xx está, en el caso de la literatura inglesa, la notable novela Orlando (1928), de Virginia Woolf, cuyo androginismo no es sólo suyo, sino en buena medida compartido por otros miembros del grupo intelectual y artístico de Bloomsbury, al que ella se adscribe y que se había alimentado de las teorías sexológicas de Havelock Ellis (quien había dicho que cada sexo es potencialmente hermafrodita) y del escritor Edward Carpenter; este último, vinculado con el mismo Walt Whitman, postuló la existencia de un estado intermedio entre los dos sexos en el que muchos humanos vivían.

Dichos recursos a un sexo intermedio, o a un tercer sexo, fueron los primeros intentos por dar una explicación plausible y moderna de las heterodoxias sexuales, igual que lo hizo otro personaje relevante de la época, Sir Richard Francis Burton, viajero y traductor al inglés de, entre otros libros, Las mil y una noches. En él agregó un famoso epílogo en el que postuló la teoría de la zona sotádica, en la que, por las condiciones geográficas y culturales, la homosexualidad era más común que en otras partes, con lo que estableció un disparatado aunque curioso mapa de geografía erótica.

Virginia Woolf hizo de la androginia una teoría estética, pues su cultivo ofrece a los hombres y mujeres la oportunidad de escribir sin conciencia de su sexo, con lo que su creatividad se desinhibe de las restricciones usuales de género. Frente a la oposición masculino-femenino, el andrógino funcionaría como un tercer término que la neutraliza. Se trata de romper el molde de género en que el sujeto fue construido.

Así, en 1928, Woolf publica su novela Orlando y, al año siguiente, su ensayo Un cuarto propio (basado en unas charlas previas), en cuyo capítulo final muestra su opción por “la inteligencia andrógina”, que “es resonante y porosa; que transmite sin dificultad la emoción; que es naturalmente creadora, indivisa e incandescente”. En esto sigue a Coleridge, quien había dicho ya que “una gran inteligencia es andrógina”. La cercanía de composición y publicación de estos textos de Woolf quizá sea señal de su vínculo ideológico, siendo la novela la puesta en práctica de lo propuesto en teoría por el ensayo.

También Orlando, pese a su nombre, es un andrógino femenino, pues en él domina la voz de la mujer, pese a que nazca viril y haya gozado treinta años de hombría. El resto de su larga y fantástica vida de cuatro siglos los pasa como mujer, e incluso llega a ser madre. Más feminidad no se puede pedir. Alguien, que no recuerdo bien, dijo que Orlando era más mujer que hombre porque la mujer se define por la ausencia de una posición estable. Orlando es mujer precisamente porque su sexo cambia. Sin embargo, observo, en términos de estabilidad cronológica, tiene tres siglos y medio en estado femenino, frente a unas pocas décadas como hombre.

Andróginos germánicosEn el mundo germano, el recurso al andrógino está enraizado en su gran tradición romántica, que tanto fue enarbolada en su momento, y de la que, en pleno siglo xx, algunos escritores fueron sus tardíos y modificados representantes, pese a (o junto con) las vanguardias de la primera mitad del siglo. Los hay de distinto tipo. Está el caso del austriaco Gustav Meyrink (1868-1932), quien, desde sus intereses ocultistas, incluyó al andrógino en su narrativa, como se aprecia en el inicio y en el final de su más célebre novela, El Gólem, quedando así vinculado con la literatura fantástica dentro de una serie de grandes monstruos de la modernidad, como el vampiro, la momia y el autómata (ya sea metálico, protorrobótico bien, o de carne ensamblada, como el hombre artificial de Frankenstein). El andrógino de Meyrink se liga con el monstruo cabalístico y conserva todo su halo misterioso, al tiempo que se presenta releído desde el ocultismo finisecular a través de una escritura renovadora de influjo expresionista, estética por entonces vigente.

Otro autor germano importante para el tópico andrógino es Hanns Heinz Ewers (1871-1943), también conocedor de doctrinas ocultistas, pero al mismo tiempo muy mundano y muy involucrado con la discusión sexual antes del arribo del nazismo, al que paradójicamente terminaría adhiriéndose al final de su vida, sólo para ser censurado por el régimen. Todo esto le generó desprestigio y olvido en la apreciación posterior de los lectores, siendo que en tiempos de la primera guerra mundial fue el autor más traducido del alemán: a 25 lenguas. Claro, esas primeras dos décadas del siglo xx son las que consolidaron el prestigio literario de Ewers, con cuentos y novelas donde lo fantástico, lo decadente y lo erótico van juntos, en distintas proporciones, según el título. Añádase a esto que escribió una de las primeras películas del cine expresionista alemán, El estudiante de Praga, seguida posteriormente por versiones de textos suyos, como fue el caso de su famosa novela Alraune (Mandrágora), de 1911, la cual fue llevada al cine en varias ocasiones.

Ewers estuvo siempre muy interesado en los temas sexuales, con o sin ocultismo. En Mandrágora, en varias ocasiones, su fatal heroína pelirroja es descrita con tonos androginizantes, e incluso, cuando asiste a un baile de disfraces, lo hace disfrazada de Mademoiselle de Maupin, la heroína travesti de Gautier; es decir, viste de hombre, mientras su compañero lo hace de mujer. Ewers, gran admirador —y traductor al alemán— de la literatura francesa, nos hace un guiño literario y unifica a las andróginas literarias. Esto fue en 1911.

Ya en 1908 había escrito una novela corta llamada La muerte del Barón Jesús María Von Friedel, en la que encontramos referencias tanto al andrógino de Platón como al hermafrodita de Ovidio, pero también a sexólogos de su tiempo como Hirschfeld. En esta historia, tenemos como personaje al barón del título, que progresivamente será expulsado de su propio cuerpo masculino por su parte femenina que lo posee y lo disuelve. Su androginia está anunciada desde su nombre bisexual, aunque en el desarrollo María termine expulsando a Jesús (las reverberaciones bíblicas son interesantes, por no decir sacrílegas). El tratamiento literario por medio de un diario y su lógica paranoica recuerda mucho a otro famoso relato, El Horla, de Maupassant, donde también tenemos un caso de (des)posesión, de ser invadido por otra entidad que terminará disolviéndonos, sólo que aquí el conflicto no está bisexualizado, como sí ocurre en Ewers, para quien la lucha a muerte se da entre lo femenino y lo masculino dentro de una persona y cuya inconciliabilidad radical sólo puede resultar en misoginia y muerte.

Ewers concibe al andrógino como la condición estética por excelencia, igual que lo hizo Virginia Woolf; también en él se trata de una reconciliación creadora entre los extremos, una armonía de opuestos. A finales de los años 20, Ewers publicó su novela Fundvogel, en la cual aborda el asunto de la nueva transexualidad que el desarrollo de la ciencia moderna hacía posible por medio de hormonas y cirugías, todo lo cual le acarreó mala fama en su futura participación con el nazismo, aparte de su notoria vida bisexual: casado, aunque con aventuras femeninas y masculinas. Apenas por un pelito no lo mataron en “La noche de los cuchillos largos”, cuando hubo la purga sexual del aparato nazi para extirpar desviaciones sexuales entre sus miembros, pues fue advertido del peligro.

Bajo el signo de AbraxasOtro autor notable en cuya obra se recupera la figura andrógina es Hermann Hesse (1877-1962), y bien puede afirmarse que este escritor constituye un bastión romántico en pleno siglo xx. Establece una continuidad temática, estética y vital que lo acerca mucho a sus abuelos literarios de principios del siglo xix, en una versión más pesimista, eso sí, más en consonancia con cierta melancolía de los nuevos tiempos que en él se torna en rebeldía antiburguesa. De aquí su elaboración de la adolescencia como categoría clave para el autoconocimiento y la rebelión, y su éxito posterior en ese tipo de público, lo que no excluye la apreciación adulta de sus narraciones, sobre todo en sus últimas novelas, como El lobo estepario y El juego de abalorios. Su recuperación posterior por los hippies y el pensamiento contracultural de los 60 y 70 le dio un giro social que habría que revisar, pues los vínculos de Hesse son más fuertes hacia atrás, hacia la tradición romántica, más individualista, que hacia adelante, el hippismo, más colectivo.

Entre sus diversas novelas, quizá sea en Demian donde queda más clara esta presencia andrógina en el universo hessiano (y que se decanta por el adolescente como su portador temporal). La historia cuenta la vida de Emil Sinclair y su relación con Demian y su sibilina madre, así como con una figura femenina, joven y simbólica, Beatrice, y con otra masculina, adulta, Pistorius, de filiación jungiana, casi el arquetipo del viejo sabio. Acordémonos de que Hesse se analizó con terapia de este género, con lo que su psicoanalista se transfiguró en dicho personaje.

En términos descriptivos, la mirada de Demian posee una “extraña eternidad zoológica”, además de una “incalculable antigüedad”. El narrador nos los presenta con un aura ambigua: “Pero el verdadero Demian era así: pétreo y primordial, bello y frío, muerto y lleno de una vida inaudita. y en torno de él, aquel vacío silencioso, aquel espacio etéreo y sideral, aquella muerte callada” (Hesse 1998: 65). Todo esto brinda al personaje un aire angelical y terrible. Sin darse cuenta, cuando Emil quiere pintar a Beatrice, termina pintando a Demian: “La contemplación de aquella pintura despertó en mí una impresión singular. Me parecía como un icono o una máscara sagrada, a medias masculina, y femenina a medias, sin edad, tan voluntariosa como soñadora, tan rígida como secretamente viva. Aquel rostro tenía algo que decirme, era algo mío, demanda algo de mí” (Hesse 1998: 80).

La estrategia de Hesse es la yuxtaposición de opuestos, la anulación de las partes por la totalidad, como corresponde al dios ensalzado en la novela, Abraxas, que se remonta a la antigüedad gnóstica:

Delicia y espanto, hombre y mujer mezclados, lo más santo y lo más nefando confundidos, honda culpa palpitante bajo la más tierna inocencia; así era mi sueño de amor y así era Abraxas [...]. Era ambas cosas, ambas y muchas más; era ángel y demonio, hombre y mujer en uno, hombre y animal, sumo bien y profundo mal. Lo deseaba y lo temía; pero estaba siempre presente, siempre por encima de mí (Hesse 1998: 92).

No es difícil encontrar en medio de tanta elocuencia deseos que a la distancia nos parecen claramente homosexuales, y que las circunstancias culturales e históricas no permitían reconocer como tal, por lo que había que darle un tratamiento evasivo, poético y culterano. Pero Hesse no es sólo homosexualidad sublimada, sino también contacto con la tradición arquetípica, con la vislumbre mitopoética del mundo que lo hermana con viejos románticos como Novalis y Hölderlin. No hay que olvidar esto, ni reducirlo a lectura de preparatorianos, pues quien pierde no es él como autor, sino nosotros como lectores, que estaríamos dejando escapar, por puro prejuicio, a un escritor amplio y valioso.

Podría seguir hurgando en el ámbito germano en busca de androginias literarias, pero con los autores señalados creo que se logra el punto argumentativo. Dejaré de lado al Tadzio de Muerte en Venecia, de Thomas Mann, y sus veleidades andróginas, quizá para otra ocasión, vinculado también este asunto en cierto nivel interpretativo con su homosexualidad socialmente reprimida (aunque activa en lo oscurito, según se desprende de sus diarios).

Andróginos y gemelosEn el ámbito francés, ya en la segunda mitad del siglo xx, un autor que ha dedicado mucho espacio y reflexión al andrógino es Michel Tournier (1924), dentro de sus intereses más amplios en los aspectos mitológicos y sus relaciones con la literatura y la identidad. Desde su primera novela, Viernes o los limbos del Pacífico (1967), el halo andrógino está presente en su escritura. Esta novela, que reescribe un mito moderno, el de Robinson Crusoe, echa mano del bifronte sexual desde su inicio, desde antes del naufragio, cuando le son leídas al futuro náufrago las cartas del tarot:

En la ciudad solar [...] los habitantes son revestidos de inocencia infantil, tras haber accedido a la sexualidad solar que, más incluso que la androgínica, es circular. Una serpiente que se muerde la cola es la figura de esta erótica cerrada sobre ella misma, sin pérdida ni error. Es el cenit de la perfección humana, infinitamente difícil de adquirir.

Hacia el final de la novela, Robinson adquiere los poderes del andrógino, que lo llevan a trascender la condición humana y a elegir la isla como casa, en vez de retornar a la civilización, como hiciera el personaje de Defoe.

La situación será distinta en su novela de 1975, Los meteoros, estructuralmente más compleja y ambiciosa que aquella, donde la androginia aparece al principio como dada por medio de la metáfora gemelar, los hermanos Jean y Paul; es destruida cuando uno de sus componentes decide romper con tan asfixiante unidad y se marcha, sólo para ser buscado después por el hermano abandonado en un Berlín dividido, como él, en dos ciudades, réplica urbana de la división humana. Es interesante notar que esta novela se publica a mediados de los 70, en una época de gran militancia homosexual, y esto se nota en los discursos de algunos de sus personajes. Así, la secularización sexual iniciada a fines del siglo anterior se encuentra ahora madura y activa, y Tournier, aunque atento a mitos y leyendas, no abandona la actualidad sexual de su época. De hecho, en la novela, la gemelaridad se da de distintas formas, no sólo entre los dos hermanos jóvenes, sino también en la del padre de ellos con su propio hermano (homosexual militante), e incluso entre los padres de los gemelos, que parecen hermanos entre sí. Aquí, la sexualidad gemelar, oval, no desemboca en la procreación, y precisamente por esto es pura y estéril. Esto incluso nos remite al mito platónico otra vez, en el que se postulan dos Venus, una superior y otra inferior, la Venus Urania que preside los amores homosexuales (que generan cultura y filosofía), y la Venus terrestre, encargada apenas de la procreación de las especies y que no goza de tan alta estima.

Incluso en su novela de 1983, Gilles et Jeanne, Tournier retoma dos figuras antitéticas, pero al mismo tiempo interrelacionadas: el famoso asesino Gilles de Rais y la santa guerrera Juana de Arco, en quienes está presente dicha estrategia androginizante, por la que lo diferente se unifica en lo paradójico. Otra vez presenciamos la reunión de los opuestos como estrategia narrativa.

Memorias intersexualesNo quisiera acabar este fugaz recorrido por los andróginos literarios del siglo xx (algo mencioné al principio de los del xix, los de Balzac y Gautier, pero más bien rápidamente, pues a ellos y otros del mismo siglo dediqué todo un libro, al que remito para quien quiera ampliar al respecto) (Chaves 2005), sin dejar de mencionar el caso de la novela Middlesex (2002), de Jeffrey Eugenides (1960), escritor estadounidense de padre griego y madre angloirlandesa. Dicha novela, aunque en strictu sensu ya es del novísimo siglo, en buena medida es resultado de toda esa sexualidad posmoderna de después de la aparición del sida, en la cual incluso sujetos privilegiados hasta entonces en la reflexión crítica, como la mujer o el homosexual (en su versión gay), quedan en cierta forma subsumidos en un espectro intersexual, en que dualidades como hombre/mujer o heterosexual/homosexual tienden a ser cuestionadas desde nuevos ángulos teóricos, como la teoría queer y otras.

Si Tournier escribió sus Meteoros en lo alto de la ola del reinvindica- cionismo gay de los 70 (lo cual se nota en su prosa y en la perspectiva del narrador y sus personajes), Eugenides lo hace desde una postura intersexual que ya no admite ingenuas oposiciones que alguna vez fueron de avanzada. Se trata de una autobiografía que podría leerse también como bildungsroman o novela de formación del artista masculino adolescente en la sociedad moderna, puesta en marcha originalmente por los románticos hace dos siglos y continuada después por Hesse, Musil, Joyce y Larbaud, entre muchos. Tenemos en el texto de Eugenides la autobiografía de Callie/Cal Stephanides, su transformación adolescente y su asimilación al género masculino, tras haber sido educada como mujer.

Eugenides toma como texto de fondo las memorias del hermafrodita decimonónico Herculine Barbin, ya mencionado, recuperadas y publicadas por Foucault, y las usa como pre/texto para escribir la primera novela contemporánea con un hermafrodita biológico como protagonista y narrador, en términos realistas, y en la que se acepta la existencia de cuerpos más allá de la bipolaridad sexual, sin caer en los prejuicios de anomalías y abyecciones, sino apostando más bien por la diversidad erótica. En su pubertad, el cuerpo de Cal no experimenta los cambios físicos esperados por su supuesta condición femenina, lo que la /lo lleva a una transformación radical de su identidad, todo esto acompañado, a nivel macrosocial, del asunto de la inmigración griega a los Estados Unidos, que Eugenides conoció tan bien por su situación familiar y que, además, le permite recuperar los antiguos discursos griegos sobre la hermafrodisia. Lo anterior se inserta en una suerte de gran novela que combina lo amplio con lo restringido, lo social con lo individual.

El andrógino surrealistaLa permanencia del andrógino en el siglo xx se muestra no sólo en lo literario, sino también en las artes plásticas, que pasó por las figuras ambiguas y desvanecidas de Gustave Moreau y Jean Delville, en contexto simbolista y decadente, (andróginos que, aunque pudieran ser perversos, se concibieron desde patrones esteticistas que resaltaban lo bello y lo ideal, a la manera platónica), hacia las enigmáticas propuestas surrealistas. Entre las vanguardias, en el surrealismo fueron sobre todo sus pintoras quienes acogieron al andrógino por medio de figuras, más que ambiguas, asexuadas, de género neutro, a las que si les atribuimos identidad sexual es por sus atributos de vestido. Aquí me remito al trabajo plástico de creadoras como Remedios Varo y Leonora Carrington.

Hay en el surrealismo, en Breton para empezar, un notorio interés por el ocultismo, en sus diversas variantes, así como por la experiencia de lo sagrado, pero por vías heterodoxas y más seculares. De hecho, el ocultismo como movimiento cultural en el siglo xix fue, como vimos, ámbito privilegiado del discurso sobre la androginia como condición excelsa de lo humano, vinculado con los orígenes, pero también con el futuro (asume así una función salvífica y de reintegración con el cosmos), y de ahí fluyó a los campos artísticos e intelectuales en tiempos románticos, simbolistas y vanguardistas. Hubo artistas plásticos que fueron también ocultistas notables, ya no meros amateurs o conocedores superficiales, como fue el caso del pintor inglés Austin Osman Spare (1886-1956). Dibujante privilegiado, en sus inicios fue visto como un nuevo Aubrey Beardsley, aunque más oscuro y macabro. Posee la misma fineza, pero con un tono sombrío e incómodo. Por entonces, fue afiliado al simbolismo y al Art Nouveau, pero su sentido visionario y afín al sueño y al mito —en esa línea de Blake que funde visión, sabiduría y exceso— lo unieron después al surrealismo, aunque claramente lo anteceda, pues este hace su labor inicial en Londres en los años 30 y, para entonces, ya Spare tenía una obra propia notable.

Incluso en términos de técnica artística, por ejemplo para el caso de la escritura automática, Spare la practicaba en Inglaterra antes que los surrealistas en Francia, junto con el dibujo automático. Trataba así de liberar su creatividad e inspiración. Se seculariza la práctica: los primeros en usar escritura automática habían sido los espiritistas de la segunda mitad del siglo xix, con quienes los fallecidos hablaban, y luego, con la teoría psicoanalítica, en vez de fantasmas de los muertos tenemos fantasmas del deseo, expresiones del inconsciente individual (en Freud) o colectivo (Jung), que es lo que se torna en letra por medio de la escritura automática, sin control de la instancia consciente. Es el discurso de lo otro en su plenitud. También hay diferencias entre Spare y el surrealismo: según el primero, el automatismo es útil para quien ya es artista, al incrementar su visión y espontaneidad, mientras que en el caso del segundo es útil para cualquiera, pues todos somos artistas. El artista no es alguien separado de su especie, sino una potencialidad abierta a todos. Adiós al elitismo del poeta romántico.

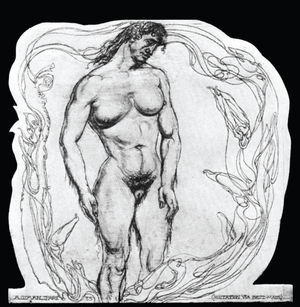

El arte de Spare se manifiesta tanto en expresión plástica (pinturas y dibujos) como en escritura, e incluso hizo libros que combinaban textos e imágenes; no son decoración ni nada más representación de lo escrito, sino imagen que comunica y asombra al mismo nivel. Su vínculo con el ocultismo de la época, incluido Aleister Crowley, a quien trató pero de quien se separó en no muy buenos términos, lo llevó al tráfico con seres de otras dimensiones y a buscar la comunicación con el mundo inconsciente y subliminal. Buscó resurgencias atávicas, al trabajar con el supuesto de que la mente humana contiene recuerdos originados en antiguas especies de la escala evolutiva, por lo que nada animal nos es ajeno. Esto lo llevó a derivas chamánicas, con monstruos e híbridos de lo humano y lo animal, o de lo masculino y lo femenino, como el Ginandro (¿o Ginandra?) cuya imagen anexo a este texto y que, lejos de agradar, como los andróginos simbolistas, perturba. Encierra al bello monstruo en un círculo de eternidad fantasmal. Spare añade un espesor macabro al andrógino, le quita sus bellezas platónicas y lo vuelve mezclado, híbrido: lo torna hermafrodita.

A semejanza de las entidades fantásticas de H. P. Lovecraft, que viven no en los espacios conocidos (o desconocidos) por todos, sino entre ellos, en los intersticios, así son muchos de los entes dibujados por Spare. Todo esto lleva a una lógica de la promiscuidad y la hibridación, a veces como de alucinación exteriorizada en arte, verdadero sabat de evocaciones e invocaciones de monstruos sabios y lujuriosos. Spare conoció bastante del psicoanálisis, y se dice que regaló su libro emblemático, The Book of Pleasure (1913), al mismísimo Freud. También supo de Jung, con quien podría entablarse interesantes comparaciones en términos de toda esa mitología de un yo colectivo y plural, aunque por otra parte Spare también se burlaba de ellos al llamarlos “Fraud and Junk” (Fraude y Basura).

Androginia y feminismoUn último punto que quiero mencionar antes de concluir se refiere al lugar de la androginia en el pensamiento crítico feminista del siglo xx, el cual, grosso modo, puede dividirse en dos grandes bandos, cada uno auspiciado por alguno de los grandes nombres de teoría y análisis de la psique: Freud (y con él después Lacan) y Jung (aunque aquí no todos hablarían de psicoanálisis —cuyo fundamento es la teoría sexual— sino más bien de psicología de las profundidades, con su recurso a los arquetipos).

Mencionamos antes algunos primeros desarrollos de teoría feminista del andrógino para el caso de Virginia Woolf, como una posibilidad de los artistas para salirse de su molde genérico y habitar un espacio mental y libidinal nuevo y creativo. Se acude aquí a un paradigma de armonía desde el conflicto, que tiene como resultado el bienestar personal y social: al no estar atrapado en los roles sexuales, se es más adaptable y mejor ajustado en el desempeño colectivo. La androginia se vincula con una rebelión contra la burguesía y sus valores heterocráticos, y supone un cuestionamiento de género. En la esfera de lo privado, para recuperar esa totalidad original, se da la unión amorosa con el otro y, a nivel social, en la esfera de lo colectivo, se propugna por una igualdad entre los sexos.

Un buen ejemplo de esta acepción teórica de la androginia en la crítica feminista es el caso de Carolyn G. Heilbrun, en su libro aparecido en los 60 del siglo pasado, Toward a Recognition of Androgyny (1964), en el que aborda sobre todo a Virginia Woolf y el grupo de Bloomsbury, y en donde la androginia sigue este patrón de equilibrio y superación de las dificultades planteadas por la diferencia sexual. La época hippie ayudaba a este tipo de planteamientos, que a veces echaba mano para sus disquisiciones de teorías arquetipistas como las de Jung o, desde el campo de la historia de las religiones, de Mircea Eliade. Fue también la época de recuperación editorial de Hesse. Por entonces, la androginia se concibió como estado ideal, de equilibrio inestable entre lo diferente.

En otras zonas del feminismo, el andrógino fue visto más bien como un escape del cuerpo (como si se pudiera tal cosa); se le achacaba que evitara puntos clave del debate feminista, que era un mito sexista disfrazado (aunque a mí me parezca más bien un mito asexual desnudo) y, en el ámbito psicoanalítico, con Julia Kristeva a la cabeza, se percibía como narcisismo autodestructivo. En su libro Historias de amor, Kristeva niega el carácter bisexual del andrógino y lo ve más bien como unisexual: “en sí mismo es dos, onanista consciente, totalidad cerrada, tierra y cielo chocando el uno con el otro, fusión gozosa a dos dedos de la catástrofe” (Kristeva 1987: 60). Kristeva es acérrima enemiga del andrógino y en su encono confunde el mito y la terapia, pasa con una facilidad pasmosa de los seres esféricos de Platón a sus pacientes de diván, y lo que es una dimensión metafísica se transforma apenas en una fantasía homosexual de androginia. Según ella, en el estado andrógino no se produce una copresencia de los opuestos, sino que lo masculino absorbe a lo femenino, lo engulle: “Absorción de lo femenino en el hombre, ocultación de lo femenino en la mujer, la androginia le ajusta las cuentas a la femineidad: el andrógino es un falo disfrazado de mujer; ignorando la diferencia, es la mascarada más hipócrita de una liquidación de la femineidad” (Kristeva 1987: 61). Se trataría de una forma de colonización del otro que lleva al desprecio del sexo opuesto.

Heilbrun y Kristeva representan posturas opuestas sobre las posibilidades del andrógino en el debate teórico feminista. Son las dos partes de un ginandro crítico en eterno conflicto consigo mismo. Corresponden a dos momentos de recepción de la androginia como estrategia sexual: una, Heilbrun, los años sesenta y setenta del siglo pasado, cuando el feminismo abogaba por un ser andrógino que combinara en sí lo femenino y lo masculino, y pusiera en jaque el orden burgués; la otra, Kristeva, los años 80 y el nuevo fin de siglo, que buscó resaltar las diferencias entre los sexos y quemar cualquier puente que pudiera unir a las partes. De esta forma, el andrógino hippie murió de sida a mediados de los ochenta, sólo para rencarnar como androide transgénero en tiempos posmodernos