El 4 de agosto de 1889, una mujer fue conducida a la Demarcación de Policía, acusada de conatos de violación. Se llamaba Guadalupe Vargas y la tarde del día anterior había paseado “en unión de la (Vicenta) Rodríguez tomando y embriagándose con pulque”. Ambas mujeres fueron conducidas a la policía porque “llegada la noche, la Vargas propuso a la Rodríguez, que era casada, dormir en la casa de esta última a lo que ella accedió por ser la otra mujer: tan luego como se acostaron la Vargas intentó ejecutar con la Rodríguez un acto sexual, lo que produjo un escándalo” (Egea 1890: 145).2

Luego de que el médico adscrito a la comisaría no encontrara motivo suficiente para retenerla en prisión, Guadalupe fue dejada en libertad y, por órdenes del gobernador, conducida al consultorio del doctor Ricardo Egea. Allí, el médico la sometió a un examen: tomó el cuerpo que la casualidad había hecho caer en sus manos, “que a mi humilde juicio es curioso y digno de estudio”, y entonces lo observó, lo auscultó y lo describió finalmente en uno de los volúmenes de la Gaceta Médica.3

El estudio de caso que Egea publicó con el título de “Teratología. Hermafroditismo masculino” comienza con el relato del mito griego: en su huida, el hijo de los dioses,

[...] agotado por el cansancio y extremadamente fatigado, quiso reparar sus fuerzas lavándose en una fuente que encontró en el camino; pero, al hacerlo, una Ninfa [...] deslumbrada por su hermosura se enamoró de él, mas no habiendo interesado su corazón, aquel la desdeñó, y despechada rogó a los dioses, y le fue concedido, que ambos cuerpos fueran unidos.

Si el mito abre la historia es porque Egea encontraba en este el origen del término: el hermafrodita resulta de la mezcla de Hermes y Afrodita, “de la molicie de la mujer y la virilidad del hombre”. Pero su propósito era precisamente lo contrario: más que revivir el mito, quería mostrar su imposibilidad, pues nadie en la naturaleza humana, decía, “posee la facultad de fecundar y al mismo tiempo ser fecundado”. Lo que en el mito aparecía como la fusión completa de dos seres, había aseverado años atrás su maestro Rodríguez, no era más que la confusión orgánica de un único individuo: “El hermafroditismo en los mamíferos, y muy especialmente en la raza humana, consiste en la apariencia más o menos grande de la unión de ambos sexos, y en algunos casos la confusión es tan perfecta, que casi se llega a creer en su existencia” (Rodríguez 1871: 391).

Para el fundador de la teratología mexicana, el hermafrodita estaba muy lejos del absoluto; permanecía siempre en exceso o en falta, porque “cuando existen los órganos genitales externos, faltan los internos, y cuando existen los internos, faltan los externos y jamás se ha tenido un ejemplar que enseñe en el hombre, la seguridad de fecundar y ser fecundado” (Rodríguez 1871: 391).4 Asimismo, para Román Ramírez, la embriología enseñaba que el hermafrodita era un ser anómalo, que nacía debido al detenimiento del desarrollo embrionario en la fase anterior a la diferenciación sexual, “que hay un momento en el que el ser humano no es hombre ni es mujer; y que después imperfecta y fugitivamente participa de los dos sexos; y la teratología demuestra que el hermafroditismo no es más que la fijación definitiva de estos estados embrionarios” (Ramírez 1901: 96-97).

Seguramente, en el caso de Guadalupe Vargas, el embrión se detuvo en esa primera materia indiferenciada y por eso ahora ella tiene un sexo incompleto, contradictorio, viciado. Egea consideraba que se trataba de un caso de anomalía, de ahí que, con el fin de disipar cualquier duda al respecto, incluyera dos reproducciones que los señores Valleto y Compañía, fotógrafos de la capital, sacaron para ser copiadas en las páginas de la Gaceta Médica: en una aparece el rostro de Guadalupe Vargas y en la otra sus genitales; juntas lo dicen todo: la Vargas es un hermafrodita y a ese hecho deberá atenerse.

El rostroEn una primera imagen, ocupando una página completa, un retrato de tres cuartos muestra a una mujer de rasgos indígenas con el pelo recogido hacia atrás, que mira inexpresivamente hacia algún punto perdido del horizonte. Ese rostro inexpresivo, desnudo como el torso que le sostiene, debía exponer la confusión de los rasgos. En el estudio de caso, esta imagen corresponde a la “figura A” (véase figura 1).

Inevitablemente, esta imagen le habla a otra que aparece en las últimas páginas de Los criminales en México de Carlos Roumagnac. También ella es Guadalupe Vargas, sólo que aquí aparece vestida con una blusa floreada y una falda amplia, recordando que un día le fue asignado el sexo femenino (véase figura 2). En la “fotografía que la representa vestida”, decía Egea, las facciones “no hacen sospechar el sexo al que pertenece realmente y se tomaría por mujer”, pero en la imagen desnuda esa certeza ya no se sostiene, pues se ve cómo sus labios son gruesos y no están cubiertos “de barba y vello, ni aun de ligero bozo. Sus formas no son mórbidas, sino por el contrario nervudas, como corresponde a un hombre; las glándulas mamarias como lo muestra la figura no existen [...] por último, su voz en lugar de ser gruesa como en el sexo masculino, es por el contrario delgada y no hace sospechar nada” (Egea 1890: 146).

También ella es Guadalupe Vargas, sólo que aquí recuerda que un día le fue asignado el sexo femenino. “Guadalupe Vargas” (Roumagnac 1904).

Vestido, el cuerpo presenta un sexo, pero desnudo revela la confusión de los sexos. En su desnudez, cada uno de sus rasgos advierte una anomalía que ya no puede pasar desapercibida. Además, a finales del siglo xix, ¿cómo podía un médico confundirse? Ya no eran los tiempos de María Margarita, contaba Juan María Rodríguez, un individuo “masculino, robusto, bien musculado, de barba rubia, con manos, pies y voz de hombre”, que vivió durante 19 años como “una joven capaz de inspirar amor al hijo de un propietario rico y a otra joven más”. No sucedería de nuevo aquello que aconteció con Micaela Martínez, la otra mujer mexicana declarada hermafrodita por el perito de la cárcel, que pasó por mujer y que, a pesar de sus formas varoniles, su barba cubierta de bozo y su ausencia de pechos, sirvió de molendera en una atolería.

Con mirar el rostro de Guadalupe Vargas, el doctor Egea podía encontrar la evidencia de un hecho de hermafroditismo. Ni siquiera era necesario dar “crédito absoluto a las declaraciones del hermafrodita o de los familiares”, y más en este caso cuando “según informes que me dio la madre”, parece que Guadalupe Vargas “sufrió de niña un ataque de sarampión que la dejó casi idiota, bastante sorda y tan tartamuda que no se le entiende lo que habla” (Egea 1890: 145). También Hidalgo y Carpio consideraba que con sólo observar la fisonomía se podía confirmar la existencia de una anomalía. A este médico legalista le bastaba estudiar cuidadosamente los hábitos, las actitudes, las inclinaciones y el carácter moral de individuo, para saber, sin temor a equivocarse, quién poseía un cuerpo normal y quién uno desviado (Hidalgo y Carpio 1869: 86-90).

Al hermafrodita, los rasgos externos lo delataban, igual que al onanista: ambos, decía Rodríguez, tenían “un no sé qué repugnante que choca a los hombres que tienen la conciencia de su virilidad” (Rodríguez 1871: 404). En este caso, la anomalía se deducía de esa atracción especial que la Vargas sentía por otras mujeres: “aunque semi-idiota, contesta que le gusta más frecuentar el trato de las mujeres que el de los hombres, y esta inclinación se confirma, si se recuerda el porqué fue llevada a la comisaría” (Egea 1890: 146). La evidencia estaba en la fisonomía, allí se manifestaban los hábitos y la conducta; después de todo, ¿cómo una mujer verdadera podía amar a otras mujeres?

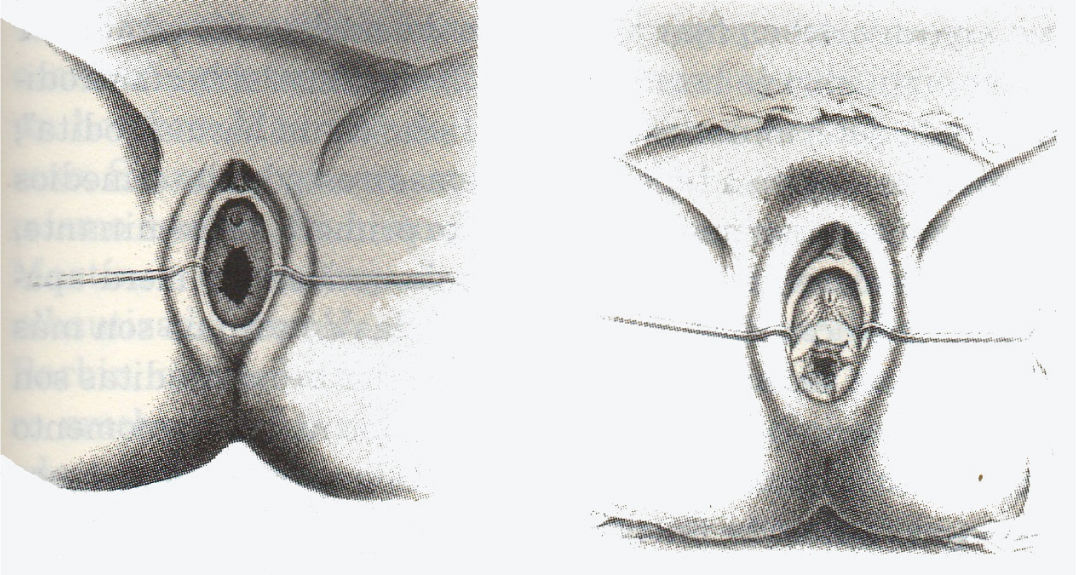

El sexoEn la segunda imagen, un cuerpo yace sobre una sábana revuelta. El torso permanece oculto entre sus pliegues y el rostro escapa a los límites de la fotografía; sólo unas piernas abiertas en posición de parto la componen. En el estudio de caso, esta imagen corresponde a la “figura B” (véase figura 3).

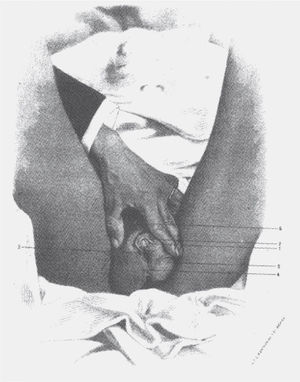

El objeto de la imagen no es ya el rostro confundido, sino un monte de Venus redondeado, un pene insinuado, rudimentario, unos testículos y el esbozo de una vulva. Se trata del fragmento de un cuerpo expuesto, similar a aquellos que Francisco A. Flores incluye en El himen en México: abiertos, anunciando la introducción de una mano que palpe y ausculte (véase figura 4).5 En estas láminas, la certeza está en la forma del himen, y en la Gaceta Médica en el sexo, un hecho físico, sustancial, inconmovible. Es el sexo el que recuerda que las apariencias no bastan, que el rostro de la página anterior es mero acontecimiento ante la contundencia de la conformación íntima de los órganos.

La imagen del hermafrodita constituye en sí misma la evidencia, pero, a fin de que nadie la pusiera en duda, una serie de líneas diagramáticas con números y notas al calce la atraviesan:

1) La longitud del pene en estado de reposo es de 3 ½ cms, 2) El prepucio está bien conformado; circunferencia del pene 4 ½ cms; extensión del perineo 6 cms, 3) Longitud que simula la vulva, 3 cms; profundidad de ella “tomada con un bitoque de jeringa de mujer”, 8 cms, 4) Tamaño del testículo derecho, 5 ½ cms, 5) Tamaño del testículo izquierdo, 4 cms (Egea 1890: 147).6

Así es como la textualidad se superpone a la imagen y fija la frontera que separa lo normal de lo desviado, lo masculino de lo femenino.

La manoUna mano que sale de la manga de un traje formal abre las piernas del hermafrodita, toma el sexo entre sus dedos y lo muestra. La mano ausculta la intimidad del cuerpo y así le impone el sexo verdadero. La mirada se ha desplazado: la verdad de la imagen no está más en los genitales expuestos, sino en la mano que los toma, observa y abre.

La mano que impone la verdad del sexo está rodeada de otros textos. Bordeando la imagen aparece, por ejemplo, el Resumen de medicina legal y ciencias conexas de Román Ramírez, en el cual asienta que, en materia de hermafroditismo, tres cosas deben fijar la atención del médico: “1) establecer que un individuo es hermafrodita; 2) clasificar el hermafroditismo, y 3) determinar el verdadero sexo de un hermafrodita”; o que se niega a admitir transiciones o estados intermedios y asigna a todo hermafrodita un sexo primero, determinante, ya que los elementos del otro son sólo accidentes, mera apariencia: “médicamente, decía, las mezclas de sexo no son más que disfraces de la naturaleza, es decir, los hermafroditas son siempre pseudo- hermafroditas”, seres que ni por un momento tocan la completitud (Egea 1890: 95). Aparece también Juan María Rodríguez afirmando que en la naturaleza biológica sólo hay dos sexos: “Desde la cuna de las sociedades no se han admitido más que dos clases de individuos fundadas sobre las diferencias de sexos. Las leyes de todos los tiempos han impuesto al hombre deberes de que está exceptuada la mujer, y en compensación le ha acordado a aquél derechos de que ésta se halla privada” (Rodríguez 1871: 407). Por eso, si en la naturaleza existían dos sexos contrarios pero estables, Guadalupe Vargas sólo podía pertenecer a uno de ellos; podía tener dos aparatos genitales confundidos, pero poseía un solo sexo, el verdadero.

La mano recuerda que la verdad se esconde bajo la confusión de las apariencias. Podía ser que la observación mostrara dos testículos atrofiados y un pene rudimentario, y que los procedimientos tocológicos confirmaran que la paciente carecía de útero, pero era la mano la encargada de fijar sobre el cuerpo la ley del dimorfismo sexual y establecer el diagnóstico: Guadalupe Vargas, de pene rudimentario, testículos atrofiados, pero sin útero, “no pertenece al sexo femenino”. Se trataba, en definitiva, de un caso de hermafroditismo masculino.

El enigma parecía resuelto: la mujer que fue llevada a la comisaría por tener relaciones con otra mujer era en realidad un hombre. Más allá de las apariencias, pertenecía al otro sexo. Sin embargo, en este caso se le permitiría conservar el mismo nombre. Su historia no terminaría como la de Micaela Martínez, quien después de someterse al examen clínico fue rebautizada como José,7 ni como la de la francesa Herculine Barbin, quien, después de ser reconocida como un verdadero muchacho, fue obligada a cambiar de sexo, e, incapaz de adaptarse a su nueva identidad, se suicidó (Foucault 1985: 11-20). A diferencia de Micaela Martínez o de Herculine Barbin, la Vargas fue declarada hombre y sobrevivió conservando el nombre.

Aunque, eso sí, con el mismo nombre, Guadalupe Vargas tendría que cumplir con las exigencias que la sociedad le asignaba a los hombres. La mano indica cuál es el sexo que la naturaleza escogió y cuál, en consecuencia, el que la sociedad le exigía cumplir. Nuevamente aparece Rodríguez, para quien

[...] el destino de cada recién nacido, en cada una de las peripecias de su vida larga o corta, se halla anticipadamente marcado y regulado para el porvenir desde el instante en que su sexo es reconocido y publicado: desde ese instante mismo se le coloca en uno o en otro de esos grandes agrupamientos y se le confían funciones inversas si bien sinérgicas en la familia y en la sociedad (Rodríguez 1871: 407).8

Así, la mano que toma y abre los genitales cumple con la función de restituir una naturaleza que no había sido bien reconocida.

La sortijaLa mano que se introduce en el cuerpo lleva en el dedo anular una argolla de matrimonio. Otro desplazamiento: en el centro de la imagen aparece un anillo redondo, dorado; en el corazón de la sexualidad se ha instalado la reproducción de la especie.

A Guadalupe Vargas se le podía asignar un único sexo, pero ella nunca sería un hombre ni una auténtica mujer. La Vargas era sólo un hermafrodita y nada más que eso.

Aun suponiendo que llegáramos a tener una noción exacta de la configuración anómala de los órganos internos, lo cual es posible haciendo la autopsia, nada habríamos aventajado para la definición del sexo: 1, porque las palabras hombre y mujer, sin otro vocablo que les sirva de correlativo, vulgar y científicamente sirven tan sólo para designar personas bien constituidas; 2, porque los seres anómalos se designan por medio de términos especiales, y el que corresponde a las anomalías sexuales es el de hermafroditismo (Ramírez 1901: 96-97).

Más que asignar el sexo verdadero, había que definir si el cuerpo examinado era normal o anómalo. Ese era precisamente el papel del médico legalista: “con las luces de su saber y de su experiencia”, aseguraba Rodríguez, aquel decidía “por medio de un examen que no ofrece ninguna dificultad si el aparato sexual que la justicia pone ante sus ojos es normal o anómalo. En el primer supuesto la solución es llana; basta sólo el sentido común para darla en el acto: pero en el segundo su misión va mucho más allá” (Rodríguez 1871: 407).

Porque el hermafrodita era un ser anómalo y no pertenecía al sexo femenino o masculino, legalmente sería considerado un individuo neutro. Al igual que Edwiges Aborcas, quien fue declarada “bajo los puntos de vista anatomo-fisiológico, teratológico y social” un individuo neutro por carecer de útero (San Juan 1880: 29), Guadalupe Vargas tampoco podía ser incluida “en el número de las mujeres, sin embargo de que su apariencia exterior e inclinaciones sean las propias del sexo femenino”. El axioma reproductivo la ubicaba fuera de la diferencia genérica y fuera también de la estructura social, porque para la ley, decía Hidalgo y Carpio en la Introducción al estudio de la medicina legal mexicana, “debiera considerarse neutro al hermafrodita que siendo varón no pudiese engendrar, y el que siendo hembra no tuviese modo de concebir” (Hidalgo y Carpio 1869).

Sobre su cuerpo recaía así el peso de la ley: clínicamente, Guadalupe Vargas podía ser apta para el acto del coito, pero, por tener una sexualidad ambigua, el matrimonio le estaba prohibido: “[e]l doble eunuquismo a que la naturaleza condena a los hermafroditas (salvo una que otra rarísima excepción) constituye [decía Rodríguez] no sólo un impedimento para contraer matrimonio conforme a las leyes divinas y humanas, sino que es y debe ser reputado impedimento dirimente”. Ese era su castigo: la muerte civil y política “tiene que reemplazar a la muerte física con la que la ley de las Doce Tablas castigaba a los engendros de ésta y otras especies” (Rodríguez 1871: 408).9 Porque se creía mujer, pero era hombre, podía existir vestida de hombre; sin embargo, como en realidad no era ni una cosa ni otra, debía desaparecer como sujeto de derecho.

La mano lleva en el anular una argolla de matrimonio y advierte que en un mundo sometido a la antítesis no había lugar para variaciones o estadios intermedios. El círculo de la argolla impone así el axioma reproductivo: ni la reunión de los dos sexos en un individuo como en el mito, ni el amor a alguien del mismo sexo, ni el placer autoerótico: sólo la reproducción sana y normal de la especie.

Sancta-sanctórumEn el centro de la imagen, un único punto aparece: el recorrido termina en el óvalo perfecto de una vulva colocada justo en medio de los testículos. En otro desplazamiento, la imagen surge de ese agujero oscuro y vacío, o más bien ese agujero parece succionarla.

El óvalo de la vulva forma un último círculo, oscuro, ya que nunca se abre a la visibilidad de los órganos internos. Delineado a partir de los bordes interiores de unos labios, esa figura marca el límite final del trayecto, el punto donde la palabra tiene que detenerse. Allí principia la vida del sancta sanctorum, y, después, ese agujero abierto, erógeno, sin sentido, se extiende repitiendo series de círculos: uno encierra la vulva y los testículos, confundiéndolos, y otro enreda la mano que una vez intentó determinar cuál era el sexo verdadero, con los genitales que toma.

Entre círculos, puede regresar el embrión que quedó fijo en la fase de indiferenciación sexual; vuelve el estadio originario donde el ser sólo puede ser neutro o bisexual, o el caos mítico que antecede a la separación del cielo y la tierra.10 Confundidos, lo femenino y lo masculino retornan a esa primera materia indiferenciada, anterior al orden de la palabra. El mito regresa a recubrir el agujero con un lenguaje de imágenes que dicen algo que no puede explicarse más que con imágenes. Aparece entonces un manantial de agua cristalina, transparente, donde una ninfa, Salmacis, no hace otra cosa que bañar sus bellos miembros: “A menudo ella se desenreda sus cabellos con un peine de Citoro y consulta las aguas en las que se mira que le sienta mejor; otras veces, rodeada de un velo trasparente, reposa en el mullido follaje o un lecho de blandas yerbas; a menudo recoge flores” (Ovidio 1991). Un día, recogiendo flores, ve a un joven y de inmediato siente deseos de poseerlo. Escondiéndose en la espesura del bosque, mira cómo el joven se quita el vestido y se introduce en el estanque. Sus ojos despiden fuego. “A duras penas aguanta la demora, apenas soporta diferir su goce, ya desea ser abrazada, ya no puede contener su delirio.” La ninfa, entonces, se lanza sobre las aguas y lo aprisiona, lucha contra él, lo rodea, “lo enlaza como una serpiente”, “tal como las hierbas suelen enlazarse por el tronco de los árboles gruesos”, lo estruja con todo su cuerpo y le suplica a los dioses que los dos cuerpos sean unidos en uno, lo cual le conceden: “Como cuando alguien une dos ramas bajo una misma corteza y ve que se unen al crecer y las dos van a la vez desarrollándose, así los miembros se unieron con un tenaz abrazo y no son dos, sino una forma doble, de modo que no puede decirse ni mujer ni hombre. No parecen ninguno de los dos y son el uno y el otro” (Ovidio 1991: 53-54).11

En el momento en que Hermafrodita nace, el texto se desprende de la palabra para convertirse en pura imagen, un registro en el que ya no importa si algo realmente aconteció o no. Con ese nacimiento, la imagen se coloca allí donde termina la palabra y la rebate: si la ciencia se concibe a sí misma como la disolución de la imagen mítica, la imagen acoge al mito y lo devuelve a la historia. Repentinamente, las cosas dan un vuelco, y, en lugar de instrumento de conocimiento, la imagen duda del poder de la ley y así hace aparecer a las mujeres, madres de los dioses y de los monstruos. Lo que ella trae al presente no es el origen a partir del cual pueda construirse una continuidad, sino la memoria de un pasado hecho de cualidades discontinuas que se transforman siempre en nuevas formas, el momento en que la ninfa y el hijo de los dioses están formando un cuerpo doble, ni hombre ni mujer.12

En un giro, las imágenes se suceden y van recubriendo la oscuridad del agujero: el espejo de agua donde la ninfa se contempla, sus ojos de fuego lanzándose sobre el hijo de los dioses, el hermafrodita que no puede decirse que sea una cosa u otra, el retrato de un etiope, un antojo o la efigie de San Juan. Cada una de ellas porta una verdad que no es la del saber, sino la de la precariedad de las cosas, su variedad cambiante, su perpetua transformación. De repente, una imagen o un deseo modificó lo que tenía que haber sido, y qué poco faltó “para que el hombre no fuera el hombre, y la vida la vida, y el mundo un mundo” (Calvino 1998: 35).

El encierroUn círculo más, el de la curva que recorta las piernas y expulsa el rostro fuera del marco; es la línea que todo lo bordea, el límite exterior donde la imagen comienza y termina.

La oscuridad podrá precipitarse y el deseo desconcertar, pero el marco de la imagen recuerda que los genitales, la mano, la sortija, son sólo imagen. Por ese límite exterior, el trazo recobra nitidez y aparece la figura de un cuerpo enredado en una sábana revuelta: un pliegue esconde el pecho, otro pliegue descubre la abertura de las piernas, los genitales y la vulva. No hay nada más: el límite de la sábana blanca, de la imagen, marca el fin del desbordamiento, el último llamado al orden.

Al final, la palabra volverá para determinar el significado de la imagen y recordarle a quien lo mire que el hermafrodita es únicamente imagen y que de la palabra depende su condición de posibilidad. Así, el hermafrodita será condenado a los confines de un círculo como el del espejo o el de la argolla. Podrá resistirse al orden, pero su cuerpo vivirá petrificado en la imagen.

Con el fin de que no se precipite y su deseo rompa una naturaleza que debía permanecer pasiva, a ese cuerpo deseante, el saber le construyó una jaula, de oro, pero una jaula en la que su cuerpo está vencido: puede existir, pero vivirá aniquilado por la presencia de los barrotes.13 Por amar a otras mujeres o besar su propio reflejo, por tener un sexo confundido o uno doble, por negar el deseo del otro y bastarse a sí misma,14 la imagen encierra al hermafrodita en una jaula de dichoso ensimismamiento, pero de muerte. Porque goza resistiéndose a la palabra, ha sido inmovilizado. Porque su deseo es singular, imposible de compartir, vivirá aislado de las mujeres y de los hombres, petrificado en imagen.

Así fue como la medicina legal llegó para cubrir la desnudez del cuerpo con un disfraz; así fue como dio la orden para que desapareciera. Ya que la reproducción de la especie no requiere de la satisfacción de un deseo autónomo y la dignidad de la sociedad está por encima de la autonomía de los sujetos, la ley tiene la obligación de acotar el poder irracional del deseo. Porque la ley no encarna en ningún cuerpo, su función es restringir, regular y controlar el ejercicio individual del goce.15 Después de todo, la teratología clínica y la medicina legal combatían al mismo enemigo: los individuos errantes, la materia no dominada, la pasión incontrolada (Juanes 1994: 61).

Así fue como el médico creyó que conocía: encerró al hermafrodita en una categoría, en un estudio de caso, en una imagen, e hizo de él objeto de conocimiento; así, sobre el objeto, fincó su identidad. Le ofreció el objeto a la ley, y con él le entregó su propio deseo, pues, para prohibir el goce del otro, hay que ejercer sobre sí mismo la prohibición: sólo negándose como sujeto de goce es posible negar la existencia del otro. Esa era la marca del sujeto: hay que olvidar el deseo para adquirir la fuerza de la ley, y hay que encarnar la ley para no tocar el cuerpo. Esa es la manera como la palabra se defendía del cuerpo: desencarnada dice que conoce, pero desencarnada la pretensión de conocer la naturaleza de las cosas está aniquilada16

Este texto está tomado de Frida Gorbach, 2008, El monstruo: objeto imposible. Un estudio sobre la teratología mexicana, sigloxix, Ítaca/Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco, México. Agradecemos a la autora el permiso para su reproducción.

Este apartado toma el caso que presenta Egea, médico obstetra, miembro de la Academia de Medicina y discípulo de Juan María Rodríguez, y reconstruye un discurso acerca del hermafroditismo con este y otros estudios publicados durante la época.

El caso era importante porque los anales nacionales registraban sólo uno semejante. Véase el estudio acerca de Micaela Martínez de Francisco Cordero y Hoyos y José Galindo (1871) en El Observador Médico, tomo 1.

La clasificación más usada por los médicos mexicanos reservaba un sitio a los hermafroditas con dos aparatos sexuales perfectamente conformados, pero los anales teratológicos no registraban un caso semejante. Véase al respecto Ramírez (1986).

Se trata de dibujos de vulvas que muestran las posibilidades geométricas del himen (Flores 1885).

En el caso del hermafrodita, el cuerpo se auscultaba a través de una maniobra que se ejecuta para sondear a un hombre: Egea practicó "el tacto rectal y fue fácil convencerse de la ausencia del útero, pero se sentía perfectamente como en el hombre" (Egea 1890: 147).

Los facultativos decidieron que se trataba de un hermafrodita masculino con apariencia de hombre, y que por tanto se debía vestir a Micaela de hombre: ”No está de más hacer saber que ella resistía el cambio de traje, diciendo que en el lugar de su nacimiento ya era conocida por mujer y no quería que la viesen vestida de hombre, y también que tiene inclinaciones a las mujeres, aunque poca según dice, y nunca ha cohabitado con ellas: suele tener sueños eróticos y poluciones nocturnas” (Hidalgo y Carpió 1869: 82-83).

En la Edad Media, era el padre el que nombraba al niño en el momento del bautizo; después, cuando se casaba, el hermafrodita podía, por una única ocasión, decidir por sí mismo continuar con el sexo que se le había atribuido o bien cambiar al otro. En cambio, en el siglo XIX, la medicina legal recomendaba que fueran los médicos los encargados de definir el sexo del niño recién nacido (Foucault 1985: 12-13). Acerca del hermafroditismo, véanse también Vázquez García y Moreno Mengíbar (1997); Jones y Stallybrass (1991). En relación con el dimorfismo sexual, véase Herdt (1994).

En la legislación colonial, un hermafrodita con aspecto de mujer carecía de derechos civiles: "Hermafroditas en latín tanto quiere dezir en romance, como aquel que ha natura de varon, e de muger. E este atal, dezimos, que si tira mas a natura de muger que de varon, non puede ser testigo en testamento, ni en todas las otras mandas que ome fiziesse. Mas si se acostase mas a natura de varon, estonce bien puede ser testigo en testamento, o en todas las otras mandas que ome fiziesse" (citado por Hidalgo y Carpio 1869: 81).

Los médicos que tomaron del mito griego el nombre, y que mostraron la imposibilidad de fecundar y ser fecundado, no dejaron de preguntarse por la existencia del hermafrodita bisexual verdadero. La clasificación incluía, además de las categorías de hermafrodita masculino y femenino, dos más, tan opuestas que no podían dejar de tocarse: el hermafrodita neutro es aquel que más polémicas ha suscitado, porque el órgano generador es análogo al tipo sexual indeterminable del embrión, mientras que el hermafrodita mixto, si se presentase alguna vez, ofrece dos aparatos igualmente perfectos (vid. Egea 1890).

En relación al mito del andrógino, véase Kari Weil (1992).

Para Ovidio, todo puede transformarse en nuevas formas; de acuerdo con Italo Calvino, ”si el mundo de Lucrecio está hecho de átomos inalterables, el de Ovidio está hecho de cualidades, de atributos, de formas que definen la diversidad de cada cosa, cada planta, cada animal, cada persona; pero éstas no son sino tenues envolturas de una sustancia común que —si la agita una profunda pasión— puede transformarse en lo más distinto de cuanto hay” (Calvino 1998: 25).

En relación con la figura de la jaula, véase Foucault (1999: 154-155).

En el siglo xix, el hermafroditismo está asociado con la homosexualidad y el lesbianismo. Una medicina que recientemente descubría el amor de las mujeres veía en este la prolongación de un placer autoerótico. Por ejemplo, el clitoris podía llegar a parecerse a un pene debido a la masturbación excesiva (véase Foucault 1999).