El calendario festivo en México conmemora, como lo hace todo el mundo católico, la comunidad de los Santos y los Difuntos, respectivamente los días 1 y 2 de noviembre de cada año. En este artículo se da cuenta de los pormenores de lo sucedido al respecto en la capital del país, en un periodo largo de su historia cultural moderna, que permite comprobar el origen y la permanencia de costumbres y tradiciones que acá hicieron diferentes y características dichas celebraciones. Ambos días se vivían entonces como una sola fiesta dividida en varios actos, que tuvieron para cada jornada sus solemnidades especiales, así como sus diversiones compartidas, en las que es de notar la presencia de todos los sectores sociales, a pesar de sus profundos contrastes. Es posible también constatar que lo que continúa de ello en nuestros días está asociado, básicamente, con las diversas actitudes ante la muerte, sus ritos y sus principales símbolos.

The Mexican calendar of festivities commemorates, as elsewhere in the Catholic World, All Saints and the Day of the Dead on November 1st and 2nd. This article recounts the details of these days in a larger period of its modern, cultural history, allowing the corroboration of the origins and permanencies of customs and traditions that refashioned both festivities in Mexico City. Both days were thus experienced as festivities divided into several acts, which included special solemnities as well as shared entertainment, and in which all social sectors participated in spite of their profound contrasts. It is also possible to observe the endurance of these characteristics in our days, basically associated with diverse attitudes towards death, its rites, and main symbols.

La fiesta de Todos Santos se instituyó como tal desde la época de la Roma cristiana. Según Santiago de la Vorágine, que cuenta esa historia, fue con el tiempo que el Papa Gregorio III, en el siglo viii de nuestra era, dispuso que se celebrara el 1 de noviembre, convirtiéndose una centuria después, por decisión de Gregorio IV, en una fiesta que se hizo extensiva a todo el mundo católico1. Con respecto a conmemorar a los muertos, esta fecha se establecería dos siglos más tarde, esto es, en el siglo xi, cuando Odilón, abad de Cluny, dispuso que en los monasterios dependientes de su jurisdicción se rememorara anualmente a los fieles difuntos un día después de la fiesta de Todos Santos, que eran en suma otro tipo de fallecidos. Cuando cien años después fue inventado el Purgatorio, tuvo mayor sentido esa conmemoración, que implicaba sufragios, limosnas, ayunos y misas por parte de los vivos, para acortar la pena que las almas non sanctas todavía purgaban por los siglos de los siglos en el recién creado recinto. No pasó mucho tiempo para que esa práctica del 2 de noviembre formara parte importante del calendario celebratorio de, como la llamó de la Vorágine, “la Iglesia universal”.

Ambas fechas permanecen vigentes en el santoral católico de nuestros días, la primera como fiesta y la segunda como conmemoración, cobrando en México un tinte peculiar, que tuvo desde mediados del siglo xviii y durante todo el xix su época de mayor esplendor, temporalidad que intentaré abarcar en este escrito2. Las tradiciones mexicanas de esos primeros dos días de noviembre extasiaron a propios y extraños, sin dejar de ofender a algunos pocos de ambos grupos, que encontraron en ellas impiedad, frivolidad, supersticiones o falta de civilización. En lo que todos concuerdan es en el hecho de que eran dos grandes días de fiesta, alegres, bulliciosos, desordenados, con abundante gasto de dinero, con comidas especiales, de paseo, de lucimiento, para hacer regalos, donde ardía la cera en profusión, de borrachera popular y, sobre todo, de mucha diversión para todos los sectores de la sociedad.

No me voy a referir en este escrito a lo sucedido en el mundo indígena y rural el día primero de noviembre en el periodo que he señalado, donde se festejaba a los “difuntos chiquitos” y no a Todos Santos. Algunos viajeros tanto católicos como protestantes venidos de fuera del país y pocos cronistas nacionales que simpatizaban en general con el liberalismo y con la devoción católica no dejaron de narrar esa usanza que, por supuesto, incorporaron a sus relatos por considerarla exótica —incluidos los entierros alegres de los niños o “angelitos”—, pero que, excluyendo a un par de ellos que solo se limitan a describir los hechos, la mayoría juzgó negativa o irónicamente desde su propia y subjetiva visión del mundo3. No descuidaron tampoco hacer referencias a ese mundo en el día de los difuntos, por mágicos o por excéntricos o por sus préstamos a la visión mestizada de la muerte, y a esto sí me referiré, aunque lo sucedido en la vida cotidiana de la capital es más abundante y comprobable en sus distintas fuentes, por lo que trataré más bien esas prácticas en su contexto urbano.

En el imaginario mexicano citadino de entonces, el 1 y 2 de noviembre están amalgamados y es común que los que dieron cuenta de ello entre 1750 y 1900 se refieran en general a los dos días como “Todos Santos”, “Fiestas de Muertos” o “Días de Finados”. Tampoco es raro encontrar oficialmente el Día de Difuntos inscrito en las listas que incluyen las “fiestas” más importantes4. Una ilusionada joven anónima que escribió sus impresiones para esos días de noviembre de 1815 alabó la presencia en el paseo de la Plaza de “tantos vivos que concurren a hacer memoria de tantos muertos”5, tratándose, en pocas palabras, de la consagración festiva de dos maneras —como escribiría en el decenio de los sesenta del siglo xix el liberal católico Ignacio Manuel Altamirano— “de tributar culto a los manes”6, y en los que, según expresó un periodista anónimo de la revista El Mundo en 1895, la muerte entre los mexicanos seguía sirviendo “de pretexto… para gozar de la vida con mayor expansión que nunca”7.

Son varios los autores que se han referido a algunas tradiciones mesoamericanas vigentes antes de la conquista en el siglo xvi, con respecto a los ritos dedicados a los muertos, las fiestas anuales de difuntos niños y adultos y las fiestas en que era celebrada la fecundidad por la muerte8, que se sincretizaron —sobre todo los ritos y las fiestas anuales— con el contenido y objeto de las fechas del 1 y 2 de noviembre impuestas por la nueva religión. Acá no solo se trata de dos celebraciones inmediatas, sino que en nuestro país ambas jornadas compartieron (en la temporalidad de estudio que he elegido) intenciones y costumbres. Eso hace también que la fecha dedicada a los muertos tenga en muchos sentidos el modo de ser de una festividad9. Al encanto de esos dos días contribuía que tuvieran lugar en el mes de noviembre, cuando en México son más placenteras “sus diáfanas y hermosas noches”, como las viviera Carl L. Sartorious hacia 185010. Altamirano dejó, a su vez, testimonio de su predilección por noviembre, por sus “magníficas puestas de sol”, su cielo estrellado y su luna apacible, que invitaban “a meditar y a gozar”11.

La particularidad de Todos SantosEl carácter de fiesta de Todos Santos en México, avalado primero por los Concilios Provinciales y luego por la bula del Papa Gregorio XVI en 1839, estaba indicado como un día en el que obligaba la misa y no se debía trabajar12. Es posible que a lo largo del siglo xvii se haya difundido poco a poco en la Nueva España no solo la costumbre de cumplimentar ese día las reliquias (despojos de cuerpos y objetos) de los santos y beatos acumuladas y exhibidas en varias iglesias, sino también la nada despreciable creencia para los católicos de que obtenía Indulgencia Plenaria, según fue declarado en el Concilio de Trento, el que visitara las parroquias, incluida la Catedral, desde la tarde del primero de noviembre hasta la puesta del sol del día siguiente, práctica que se mantuvo vigente durante el siglo xix13.

Visitar las reliquias debió de haber sido un espectáculo sobrecogedor, por el espacio apenas iluminado, donde brillaba el oro de los lujosos relicarios y el cristal de las urnas, expuestos estéticamente junto con varios modelos en cera de cuerpos enteros o fragmentos de ellos, incrustados de reliquias. Para la Iglesia, era tal la solemnidad de esa fiesta que la dotó de dos vísperas, una en la tarde anterior al 1 de noviembre y otra en la tarde del propio día. En este, se decía además una misa y en la Catedral se sumaba a todo un sermón y una procesión solemne, mientras en su capilla del Santo Cristo donde se guardaban las reliquias, estas eran descubiertas y mostradas para su adoración14.

Según el cronista nacional Guillermo Prieto, quien lo vivió desde su infancia, cada templo se jactaba de poseer los más preciados tesoros para exponerlos a los ojos de los creyentes15. Sin ambages, también agregó al relato su sarcasmo hacia algunas de esas exhibiciones y a propósito de la falsedad de muchos de los huesos. Por su parte, a Altamirano, que escribió sus más nostálgicos recuerdos de la fiesta de Todos Santos en México, le parecía que había sido particularmente celebrada por la codiciada posesión de reliquias de santos que las iglesias y los conventos compraron a Roma. Frente a ellas se arrodillaba “una multitud devota de todas las clases”, y no pocos, continúa el mismo autor, les atribuían prodigios milagrosos. Asimismo, él estaba consciente de que eran bastantes los que sabían que, muy probablemente, se tratara de dobles reliquias que igual andaban por alguna otra parte del mundo, pero donde dominaba el sentimiento religioso y el apego al dogma. Llamó “costumbre inveterada” a esa visita, aunque agregó al final, y ya menos solemne y con más sinceridad, que no podía jurar que en realidad en la ciudad de México algunos asistieran por un sentimiento piadoso, sino para ver y ser vistos, asunto que le parecía que no pecaba contra la religión, pero que tampoco la honraba16. A propósito de la piedad de los mexicanos, la condesa Kolonitz apuntó sobre su estancia en la capital en noviembre de 1865 que México era un país donde la gente observaba las prácticas externas con mucho cuidado, por la gran influencia que gozaba el clero entre todos los sectores de la población, pero donde en realidad había muy poca devoción en los ejercicios divinos17.

También se hizo tradición celebrar ese día el nombre con que se fue bautizado, tal como lo atestiguó un viajero alemán hacia el decenio de los treinta del siglo xix18. Sin embargo, la fiesta era notable asimismo por el agasajo que se hacía a las personas que tenían un nombre “raro” que no constaba en el Flos Sanctorum19. Se había generalizado la moda entre los padres de familia de imponer apelativos a sus hijos que “buscaban en las novelas o en su propio capricho”, y que habían “multiplicado los nombres bíblicos, sajones, arábigos o fantásticos”20. En cuanto a la comida especial de ese día, contamos con fugaces referencias. Juan de Viera escribió en 1777 que, entre los regalos que se daban las señoras, había diversidad de masas, conservas, aves, corderos y botellas de vino21. Sin embargo, en aquella época y en el siglo xix, era más bien un día para los golosos de la confitería, los bizcochos, la fruta, el ponche y la jalea cristalina22.

Lo que comparten ambos díasLa imaginación de los mexicanos pobres, junto con su instinto de sobrevivencia, los llevó a llenar cada fiesta con muchos símbolos y emblemas en miniatura que vendían en esquinas, mercados y plazas. Para las fiestas que nos ocupan, se dieron a la tarea de fabricar en una pasta especial de azúcar, amasada con aceite de almendra llamada alfeñique, distintos huesos del cuerpo humano que rememoraban las reliquias de los santos, que junto con la elaboración en papel y madera de pequeños túmulos funerarios como los que ponían en las iglesias, se impusieron en el gusto de toda la población23. Fue inmediato que se agregara a la imaginería de los huesos la de la fabricación en el mismo material de algunos animalitos, damas, caballeros, militares, sacerdotes, monjas y variados objetos domésticos en miniatura, y aprovechando la cercanía de la conmemoración de los difuntos, como los llamarían en el siglo xix, los “juguetes mortuorios”24o “ideas fúnebres”25(amasados o vaciados en alfeñique o azúcar o hechos con distintos materiales) en forma de esqueletos con quijadas movedizas, tumbas con los muertos tendidos que por medio de un hilo se sentaban, calaveras, catafalcos, personajes del día representados como ánimas, diablos y cientos de figuras divertidas de muertos, con las que, de paso, se reían, entre otros, de los abundantes clérigos, los poderosos y pudientes, incluidos los no muy bien pagados escritores.

Se inició desde mediados del siglo xviii la moda de convertirlos en un regalo especial que todos los grupos sociales hacían a niños y adultos, obsequio y compra, en general, que desde esa época eran llamados curiosamente “ofrenda”26, con los que algunos de los sectores altos y medios ponían en sus casas “la pira” (que pretendía rememorar los catafalcos iluminados y olorosos de incienso de los templos), llena además de velas encendidas y variadas frutas de la estación. Es evidente aquí el préstamo de costumbres y la analogía del nombre de esas piezas adquiridas, con las tradicionales ofrendas que los mexicanos antiguos pusieron y que los indígenas y mestizos seguían poniendo sobre los sepulcros de sus muertos o en sus propios altares el día de su conmemoración. Es interesante recordar asimismo que otra variante de la palabra ofrenda estaba en las voces “mi tumba, mi calavera, mi ofrenda” con las que el día 2 “los muchachos pedigüeños” lograban algunas monedas y dulces27, costumbre que pervivió a lo largo del siglo xix.

Con respecto a la pira casera, el liberal católico que fue Guillermo Prieto recordaría emocionado que cuando era niño el disfrute del día de Todos Santos empezaba desde la ida a la plaza (él la llama “Plaza de los Muertos”) para adquirir dulces, frutas, velas, borregos lanudos, perros, tumbas, calaveras, canillas y danzas de la muerte, con los que montar en la casa una “pira colosal”, sin faltarle sonetos y “pinturas desastradas”28. La continuidad de la costumbre todo el siglo xix la confirman Paula Kolonitz, quien la vivió hacia 1865, y el cronista anónimo de la revista El Mundo, que la describió en 1895. La primera contó que incluso días antes del 1 de noviembre se alzaban puestos y tiendas en la Plaza Mayor, que poco a poco se iba llenando de juegos y confituras que simbolizaban a los muertos. Describió a la gente que, llena de dicha, iba a mirar y a comprar, para poner al caer de la noche en su casa una mesa “sobre la cual se apoyan catafalcos burlescos y donde se exhiben toda clase de alimentos y frutas”, y de la que, apuntó, existía la creencia entre los niños y los criados de que “mientras en la casa se dormía, venían los muertos a sentarse y a banquetearse”29. En cuanto al cronista porfiriano, este dio a entender que celebrar a los santos y a sus reliquias había caído en desuso, aunque no la adquisición de esos objetos, al consignar que hacer “una pira mortuoria en las casas” era un hábito popular del día de la conmemoración a los muertos y que estas piras, que eran de todos precios y tamaños, significaban el encanto de los niños que las decoraban con velas, calaveras y dulces30.

En cuanto a la costumbre de esos dos días, con sus tardes y noches, de hacer un paseo especial, quizá sea el aspecto más destacado por todos los que lo vivieron y describieron. La Plaza de Armas fue el espacio por excelencia de esa forma de divertirse, precisamente en su lado que contenía el Portal de los Mercaderes. Ahí se montaban las mesas repletas de objetos de blanco alfeñique y de todo tipo de miniaturas mortuorias. Hacia los años sesenta del siglo xviii, el viajero Francisco de Ajofrín no solo se refirió a “un gran mercado y vistosa feria”, sino a la asistencia de “señores y señoras de México”, asunto que calificó como “increíble”31. La estricta moral de Hipólito Villarroel lo llevó, dos décadas después, a descalificar esa “célebre y aplaudida diversión”, inscribiendo ese paseo dentro de la lista de “los desórdenes que ofenden a lo sagrado”, inquietándose por el “festejo” en un día que era para la Iglesia “de objeto triste y funesto”. El escándalo estaba, para él, en que en espacio tan estrecho se apiñaran “hombres y mujeres con el pretexto de ver las ofrendas”, donde cometían “millares de excesos a la vista de las imágenes que hay pintadas en varios lienzos”, entre los que subrayó pellizcos, manoseos y estrujamientos, “precursores de la lascivia”32.

El tema de los desórdenes y de la falta de espacio seguía preocupando en 1801, por lo que el virrey Marquina ordenó que las mesas y los puestos se pusieran de los arcos mirando hacia la calle y que, si eso no fuera suficiente, se continuara con la vendimia en el portal que sigue “y que nombran de los Agustinos”33. Con la vuelta de siglo se mantuvo vivo el paseo, adaptado a nuevas necesidades y a las modas que trajo consigo el decimonono. Me refiero a la desbordada asistencia, que obligó una vez más a ampliar el lugar de los paseantes hacia la Plaza Mayor, donde sería construido un salón efímero en el área ovalada que ocupaba la estatua ecuestre de Carlos IV. También se generó paulatinamente la necesidad del Ayuntamiento de contratistas para que se hicieran cargo de su instalación y de su confort a cambio de la venta de boletos para los que ocuparan asientos, lo que significó un ingreso para las siempre empobrecidas arcas de la Noble Ciudad. En 1815, el salón del paseo fue ya una referencia de esas fiestas —sin dejar de serlo el mercado de los portales—, tal como describió la romántica dama ya citada, que ese año quedó encantada con los cuatro salones concéntricos cubiertos con la vela del Corpus, que fue capaz de contener a “una muchedumbre”34.

La moda de los contratistas para que arreglaran el salón continuó una vez consumada la independencia de México en 1821, alargándose el paseo y la venta algunos días antes y después del 1 y 2 de noviembre, lo cual se volvería una rutina durante el siglo xix35. La celebración de noviembre de 1822 fue pormenorizada por Joel R. Poinsett, entonces enviado secreto del gobierno de Estados Unidos. Le llamó la atención el ajetreo de la plaza por la presencia de muchos léperos de calzón blanco y huaraches junto con personas bien vestidas y “charramente engalonadas”, y en cuanto al salón, notó que los elegantes en sus asientos estaban “encantados de poderse exhibir”, mientras los demás paseantes daban una sola y eterna vuelta36. Podemos apreciar, en los pocos expedientes que se conservan sobre el paseo en la primera mitad del siglo xix37, que se incrementó la necesidad de echar mano de contratantes, porque el discurso del Cabildo manifestaba la opinión de “no interrumpir la costumbre”, por la utilidad que resultaba a los fondos municipales y por la diversión del público.

Al no estar más la estatua ecuestre, el salón y las diversiones en la Plaza tendrían otra colocación y forma. El acuerdo se ajustaba con el mejor postor, que era el que fijaba el precio de los asientos, que variaban si eran para la mañana o para la noche, y costaban más si eran altos y delanteros. El contratista cobraba los derechos a los que instalaban mesas de venta cerca del salón, mientras que era compromiso del Ayuntamiento proporcionarle la vela o lona, herramienta, vigas, jarcias, bastidores y madera38. En 1835 y en los años inmediatos posteriores, a propuesta del gobernador del Distrito “para evitar desórdenes y desembarazar los portales”, la vela para sombrear el área se colocaría en el cuadro exterior del Parián39. Hacia 1841 el paseo seguía siendo interesante para todos los sectores sociales, según lo testimonió Francis Erskine Inglis, esposa del embajador español Ángel Calderón de la Barca, quien en una tarde fue a pasearse a los portales para ver las iluminaciones y los numerosos puestos llenos de calaveras y de animales de azúcar de todas clases, según ella “en número suficiente para poblar el arca de Noé”. A propósito de los animales, es significativo que la mayoría de los cronistas que los nombraron se interesaron más por registrar la presencia de numerosos perros y borregos40. Pero volviendo al relato de la dama, no dejó de apuntar algo que a ella y a todos los forasteros les llamaba poderosamente la atención, esto es, que a ese paseo iba también una multitud de gente bien vestida41.

Por una iniciativa del gobernador del Distrito para el año de 1847, se vetaron los paseos de los portales y los de la Retama y Pradera; se impidió la apertura de los panteones el 1 y 2 y los puestos de comidas; se restringió la venta de bebidas alcohólicas y de pulque y, aunque él había propuesto que tampoco se permitiera la expectación pública de las reliquias de los santos, este fue el único asunto que no aceptó ratificar el Ayuntamiento, por el arraigo de esa visita entre los católicos de entonces. Las prohibiciones se establecieron para que no hubiera choques entre la gente del pueblo y el ejército de Estados Unidos que ocupaba la ciudad, porque estaban seguros los miembros del Cabildo, conociendo la actitud patriótica que había asumido la población contra los angloamericanos, que “no sería remoto” que se pudiera cometer alguna imprudencia42. En los tiempos del gobierno de Mariano Arista (1851-1853), se montó en la Plaza Mayor —que ya no contaba tampoco con el Parián— una gran tienda de manta que acogió una exposición de objetos naturales e industriales, sin faltar “los vendedores de muertitos de dulce”, que se colocaron en círculo en derredor de ella43. Guillermo Prieto expresó al respecto del paseo y de su tradición que era muy difícil para su pluma reproducir ese movimiento, esa vida, esas voces y la fisonomía toda de ese conjunto44.

La exposición industrial se mantuvo hasta 1860, cuando el contratista de turno propuso montar un salón sobre el zócalo que quedó en la Plaza desde tiempos de López de Santa Anna, para ofrecer al público un lugar cómodo y elegante a los que asistieran tanto a esa exhibición como al paseo de las noches del 1 y el 2. Para entonces, se hizo habitual, además de los puestos de rigor, brindar al público diversiones y música que implicaban la compra de un boleto45. Para noviembre de 1864 se colocaron ocho teatros provisionales de madera, disponiéndose otra vez un salón circular sobre el zócalo, en torno al que colocaron esos teatros: dos frente a Palacio, dos frente a Catedral, dos frente al Portal de Mercaderes y dos frente a la Diputación. Cada uno podía tener palcos y galerías y su espectáculo o diversión propios, continuándose esta distribución hasta 1869. En 1865, el salón del zócalo fue alumbrado con gas y arreglado con esmero, incluidas alfombras, macetas, espejos, cuadros, música austriaca, festones, flores y cortinas. El municipio no pudo quejarse de las buenas entradas que obtuvo ese año, que incluían, además, los derechos por cantinas y mesas de dulce, cereros y chía46. Seguramente en esa ocasión asistieron al paseo varios miembros de la corte y del ejército que vino con Maximiliano de Habsburgo, como lo atestiguó la condesa Kolonitz, quien apuntó, sin embargo, que tanta frivolidad y alegría chocaba y ofendía al corazón. Describió una Plaza Mayor que, aunque debió de estar llena de todas las clases sociales, solo le mereció el registro de que en el anochecer se volcó a ella “el mundo elegante de la ciudad de México”, que entre risas, pláticas y bromas, se paseó entre los negocios ambulantes y los puestos47.

El triunfo de la República en 1867 imprimió al paseo someros cambios, como la rebaja de las rentas que se pagaban por los locales de diversiones, el ofrecimiento del empresario en turno de “Operas en Miniatura” para los asistentes al salón del zócalo y los puestos de fruteros que se pusieron en el atrio de Catedral. Se mantuvieron las funciones teatrales, los títeres, el circo mecánico de caballitos y los puestos de dulces48. En 1868 no se dispuso paseo y se prohibieron los “jacalones para los títeres”, aunque sí hubo “mercado de muertos”, tanto en una anárquica “ranchería de jacales” situados en la parte exterior del zócalo como en los tradicionales ángulos que formaban el Portal de Mercaderes, el Portal de las Flores y la Diputación49. Un año después, empero, regresaron música y diversiones, integrándose al espacio a partir de entonces el área libre que quedaba entre un costado de El Sagrario y el frente del Antiguo Seminario, donde colocaron esa vez los caballitos y en las posteriores, más distracciones. En 1872 anunciaron que no se interrumpiría el paseo, aunque sin salón en el zócalo, porque no se presentaron postores, si bien para el pueblo hubo teatro, circo, figuras en movimiento, ferrocarril, tutti li mundi (cosmorama hecho en un cajón de madera con una lente que ofrecía al ojo vistas panorámicas), cantina, cereros y mesas de dulce fino y otras tantas de dulce corriente50.

La modernidad capitalista que impuso el llamado Porfiriato significó una nueva etapa para el paseo del 1 y el 2 de noviembre, con un discurso que otra vez buscó ordenarlo, pero donde cambiaron drásticamente sus costumbres añejas, logrando a la postre su relegación, cuando no su olvido. Hacia 1879 todavía seguía haciéndose en la Plaza Mayor, con la noticia de que ahora se regalaban boletos del salón para la prensa y variados funcionarios del gobierno. Sin embargo, tan solo dos años después, la misma comisión de festividades del Cabildo propuso que el paseo de Todos Santos y Difuntos fuera en La Alameda, “por los muchos inconvenientes que presenta en la Plaza de Armas”, mencionando entre ellos a los contratistas, que por lo general no pagaban, y al hecho de que en el atrio de Catedral se había sembrado un jardín. Planearon que en la fuente principal de La Alameda se montara un salón cerrado de exposiciones que estuviera disponible desde el 30 de octubre hasta fines de noviembre, en el que no faltaría iluminación, música y la novedad de la luz eléctrica, y al mismo tiempo, prohibieron que se levantaran puestos y jacalones en la Plaza Mayor —que ya entonces llamaban en general Zócalo, aunque ya no tenía zócalo— permitiéndolos solo en el nuevo espacio elegido51. En este se mantuvo por doce años un paseo sin diversiones, del que se fue acortando la duración a los propios días de fiesta con sus jornadas inmediatas y/o posteriores, hasta 1893, cuando toda la ciudad fue sorprendida con el anuncio de que ese año volvían los festejos a la magna Plaza en la que se habían llevado a cabo por más de un siglo, pero en un contexto mercadotécnico que no tenía nada que ver con calacas burlonas, sino que tendría como protagonistas al burgués automóvil y la poco asequible luz producida por electricidad.

El cambio se hizo “para dar algún motivo al comercio y a los industriales” de promocionarse, y al gobierno de mostrar al mundo la actualidad de la capital mexicana. El Cabildo autorizó el gasto de más de 3000 pesos para que se levantara un salón de conciertos. Paralelamente, confirmando que la modernidad no dejaba de dar la mano a valores tradicionales que eran necesarios para la legitimación del poder en turno, fue convocado un certamen de poesías con el tema “Mi hogar” y otro de composición musical dedicado “a la Patria”, y llamaron a los comerciantes y dueños de industrias para que presentaran “dos paseos” o más bien dos desfiles de automóviles, uno con “carros anunciadores” y otro con “carros iluminados”. Junto al kiosco de música, concesionaron un área a la señora Paula Combacau para que montara un café y restaurante. Anunciaron con bombo y platillo que Porfirio Díaz, Presidente de la República, asistiría a la inauguración, y entre los coches más destacados que desfilaron estuvieron los del señor Tron, El Palacio de Hierro, Al Puerto de Veracruz, Panadería de los Gallos, Circo Orrín Hermanos y Ernesto Pugibet y su fábrica de cigarros, alumbrados (aquellos que llegaron a funcionar) con dinamos de luz eléctrica52. Sin embargo, aunque el salón fue arreglado con muy buen gusto “con portadas de lienzo y con bellas pinturas del escenógrafo Amérigo”, según la reseña de Enrique Olavarría y Ferrari, el Ayuntamiento “solo derrochó sus rentas” porque dicho espacio estuvo casi siempre vacío53. Trataron de repetir el paseo en el Zócalo el año siguiente, aunque sin éxito en asistencia del público, por lo que no quedó más remedio que regresar a los puestos de calaveras, calacas y tumbas en La Alameda, que no perdieron su lugar entre los mexicanos por la fuerza de su tradición. Ahí los alcanzó el fin de siglo, en el que solo los viejos sabían del culto a las reliquias a los santos y, sobre todo, en el que la nueva burguesía ya contaba con diversiones más atractivas y con lugares exclusivos para lucirse, sin la molestia de codearse con el populacho.54

Una más de las mexicanas costumbres decimonónicas para esos días de noviembre, compartida en Todos Santos y Difuntos y vigente entre 1844 y 1900, fue la de asistir a la representación del drama religioso-fantástico en dos partes conocido como Don Juan Tenorio, del dramaturgo español José Zorrilla. Se escenificó por primera vez en México con bastante notoriedad, la primera parte la noche del 7 y la segunda la del 8 de diciembre de 1844, mereciendo el comentario de El Siglo Diecinueve de que lo más imponente y magnífico había sido “la vista del panteón iluminado por la luna”. En 1848 volvió a representarse, así como en 1854 y 1855, “con grande aplauso”, y cuando Maximiliano de Habsburgo nombró actores de Cámara para las funciones que tendrían lugar en Palacio, ahí se dio una única y lujosa actuación, aunque solo de su primera parte, recompensando el emperador a los actores “con la largueza habitual en él”55. Hay registro de que se vio la obra en 1868 entre los meses de octubre y noviembre y de que, para la temporada de 1878, el actor español de moda Segismundo Cervi, la montó en El Principal, dando pie a la costumbre de representarla para las fiestas de Todos Santos, por su contexto romántico dotado de muertos en batallas, víctimas mortales, una monja seducida que murió de pena, el suicidio del protagonista en un cementerio al conocer la muerte de su amada y, entre otras cosas, los espíritus de todos ellos que se disputaban la obtención del cielo o el castigo del infierno. Los detalles de cada escenificación, ocurridas en 1879, 1882 y 1884 con sus propias compañías y teatros, se encuentran también en el mismo texto de Olavarría y Ferrari que vengo citando, que notaron que en 1887 los teatros Hidalgo y El Principal “exhumaron esa costumbre anual ante bastante público”56.

Para 1891, Don Juan Tenorio de Zorrilla se había convertido en una obra favorita del público en la temporada novembrina, si bien no siempre fueron aclamadas sus representaciones. En la última década del siglo xix alcanzó su máxima celebridad, lo que llevó a todos los tipos de compañías de teatro —incluidas las de actores infantiles— de zarzuela y ópera que había en la capital y a los artistas que la visitaron a estar en escena con Don Juan. Tan solo en 1892 la montaron tres diferentes compañías en sendos teatros, aunque con distinto éxito. La que sucedió en El Nacional acabó con el pitorreo del público, “en su mayoría gente del Jockey Club”, que se dividió en dos bandos, que gritaban al Tenorio si debía matar o no a don Luis de Mejía57. Entre 1893 y 1900 no faltaron don juanes cada año “para todas las clases y en todos los teatros”, cerrándose el siglo con su representación en cuatro salas como ya era costumbre, destacando el de la “hermosa y bien formada” Virginia Fábregas, “vestida en traje varonil”, asunto que atrajo al mayor público. Los aficionados a esa obra, cuyos versos se sabían de memoria, recordarían también los tenorios de 1894, que fueron célebres por un temblor muy fuerte que sacudió la ciudad de México el mero 2 de noviembre, cuando estaban a punto de terminar las representaciones. Para deleite morboso o más bien pánico de los espectadores, las estatuas de las víctimas del “Burlador de Sevilla”, junto con los esqueletos y los ángeles de la apoteosis, se pondrían en movimiento, “como lo pide el autor”58. Aunque según otro cronista, las estatuas se movían “no como lo pide la obra”, sino corriendo como alma que lleva el diablo y detrás de ellas Don Juan y los actores59. En resumen, hacia fines del siglo xix, Don Juan Tenorio era considerada una obra “perdurable” e “indispensable”60, y también un drama que ya “formaba parte de nuestras festividades populares”61.

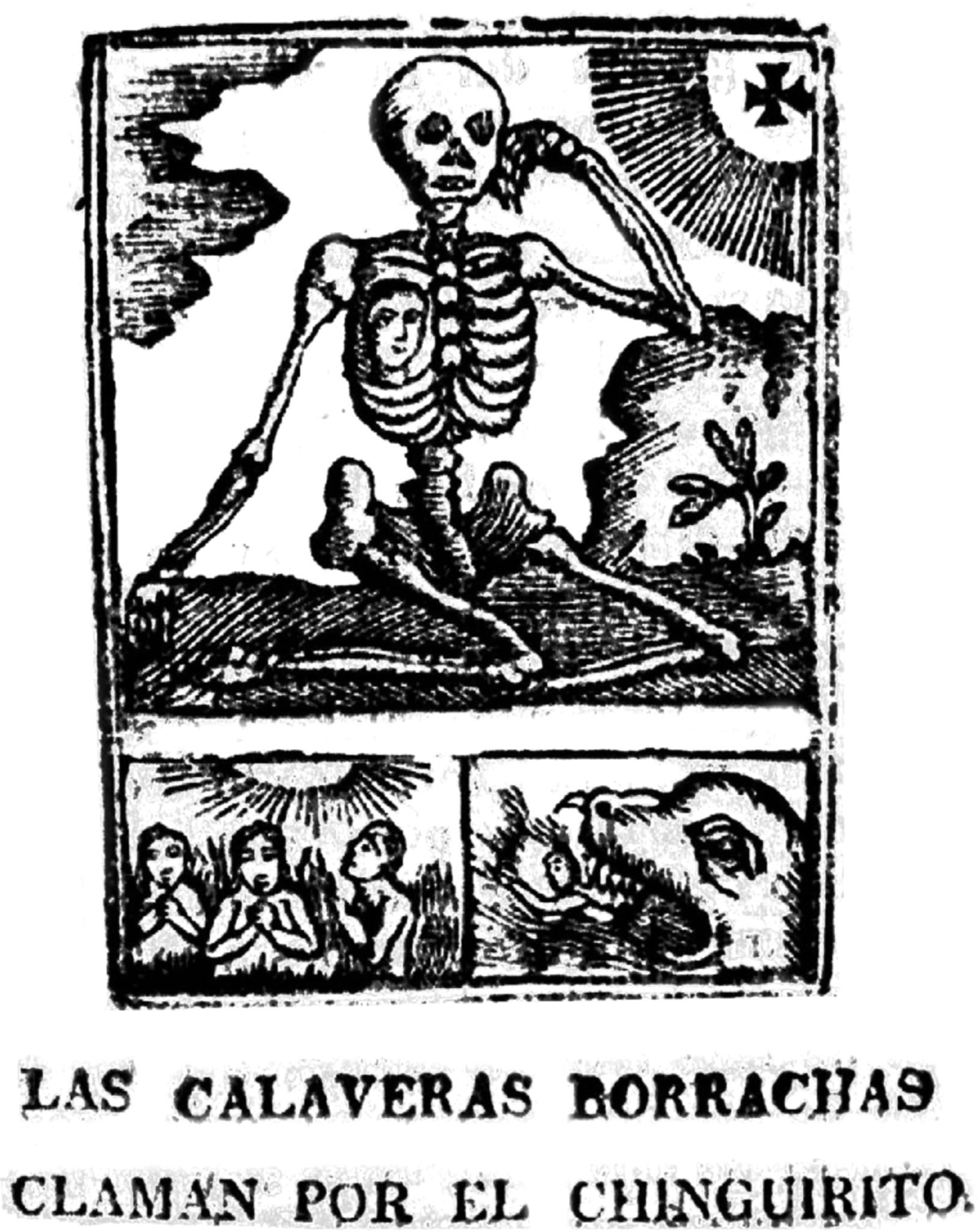

La particularidad del Día de MuertosEntre las variadas actitudes ante la muerte que los mexicanos heredaron, adquirieron y amalgamaron con el correr del tiempo, se encuentra su conmemoración a los fieles difuntos. En el México urbano que vivió las últimas décadas de la época colonial, se iría imponiendo entre toda la población la visita a los sepulcros de los propios muertos, que yacían en distintos tipos de enterramiento al interior y al exterior de los templos y hospitales, en un día que se anunciaba destinado por la Iglesia para pedir a Dios por las ánimas de los fallecidos62. Es importante señalar que las ofrendas y borracheras sobre los sepulcros eran una costumbre entre los sectores más bajos de la sociedad, que las autoridades civiles y religiosas ilustradas trataron de erradicar (fig. 1). En 1766 se prohibió la asistencia a los cementerios y la venta de bebidas embriagantes después de las nueve de la noche, y es conocida la referencia de que esto sí funcionó en el camposanto del Hospital Real de Naturales entre 1773 y 1777, donde los indios, en represalia, dejaron de dar limosnas al capellán que decía los responsos para los muertos, lo que afectó seriamente a las finanzas del recinto63.

Las calaveras borrachas claman por el chinguirito (1836). México: Hipólito Lagarza.

Con respecto a los oficios religiosos en las iglesias, contamos con la referencia de que, estando por terminar el siglo xvii, eran una costumbre en Catedral64, y a mediados del siglo siguiente se iniciaban con las vísperas en la tarde anterior. El día 2 se decían dos misas y no faltaba tampoco una procesión dentro del mismo recinto con variados responsos, que pasaba por distintas capillas y altares, llegaba al cementerio a un lado de El Sagrario y volvía a la capilla de las ánimas65. En el siglo xix el ritual seguía siendo el mismo, agregándose a la procesión detenerse asimismo en el túmulo funerario que ocupaba un lugar destacado y terminando, como era tradición, con el Requiescat in pace, amen66.

Los calendarios y misales decimonónicos, seguían considerando el deber de “aplicar a los fieles difuntos los sufragios de la piedad cristiana”67. Además de los responsos, también eran comunes ese día las limosnas. Hacia los años cuarenta fue registrado que en los cementerios había de trecho en trecho “eclesiásticos” que, a cambio de un óbolo, rezaban un Pater Noster por el alma de algún finado o por todas las del Purgatorio68. Era un día de buena cosecha para los sacerdotes, ya que todos pagaban porque se rogara por las almas de sus muertos69. Así, se prolongó casi todo el siglo xix la costumbre de que cada cura de parroquia dijera tres misas en beneficio de las “ánimas benditas”. En las iglesias y los cementerios se montaban las mesas de los responsos que Guillermo Prieto definió como “verdaderas agencias del Purgatorio”, con su indispensable carpeta negra, Santo Cristo, calavera al natural, acetre con agua bendita e hisopo. Los sufragios podían ser cantados o rezados y el Requiem aeternam sonaba a cambio del tintineo de las monedas que se depositaban en una fuente de plata70. Hacia el fin de siglo ya no habría mesas de responsos, pero todavía tenía mucho valor encender velas de cera y mandar decir sufragios “por el descanso eterno de los finados”71.

Otra costumbre de ese día, por lo menos desde la segunda mitad del siglo xviii, era el redoble de campanas que empezaba solemnemente en Catedral desde la víspera, percutiendo además en todas las iglesias, parroquias, conventos, capillas y ermitas. Fue descrito como una “vibración incesante, acompasada, ronca y lúgubre”, que iba produciendo “variados sentimientos amargos”, sobre todo de “pesar”, “desaliento”, “dolor”, “tristeza” y “tedio”, al evocar la memoria de alguna persona amada que se había perdido, e invitando “a la plegaria, al recogimiento y a las lágrimas”72. Sin embargo, para otros, como el alemán protestante Eduard Mülhenpfordt, aunque notó que el pueblo daba gran importancia a ese continuo toque (que sólo se permitía pausas “de apenas un cuarto de hora”) era algo para volverse loco o sordo73. En general, sin embargo, pervivió la opinión de que “el triste clamoreo de las campanas” hacía sentir impresiones dolorosas74. Si bien los redobles se suspendieron a raíz de las leyes de Reforma, hacia 1880 volvieron aunque disminuidos, cerrando el siglo con cierta nostalgia por una tradición y un modo de ser sentimental que no trascendería, como sí sucedió con otros valiosos legados de esa conmemoración.

La visitación por parte de los deudos y de los simples curiosos a los sepulcros de los muertos se convirtió en un verdadero paseo a los panteones a lo largo de todo el siglo xix. A diferencia del hacinamiento y la pestilencia, que se habían vuelto un lugar común en el discurso de las autoridades ya en 1787 al aludir a los entierros dentro de las iglesias y a los camposantos coloniales en sus atrios, los panteones civiles nuevos o los reformados durante el decimonono fueron vistos como un polo higiénico porque quedaban más o menos fuera de la ciudad, pero además como lugares “bellos” por sus monumentos, calzadas, árboles y flores aromáticas. El paseo a los panteones de todas las clases de la sociedad ya fue registrado hacia los años cuarenta de ese siglo como una “costumbre mexicana”, de la que a partir de entonces darían cuenta profusamente distintos cronistas75. En ninguna de esas “necrópolis” faltaban las flores (entre las que dominaba el cempasúchitl), los retratos y los abundantísimos cirios sobre las tumbas, si bien los hábitos de la visitación y la permanencia en el lugar variaban dependiendo del panteón y del sector social al que correspondiera.

Los cementerios más populares y menos agraciados durante las primeras décadas del siglo xix en la ciudad de México eran los de San Pablo y de San Lázaro, donde, sobre todo el último, el día 2 se instalaban las familias sobre los sepulcros de sus muertos para comer y beber “diluvios de espumoso pulque”76. Después, hacia 1836 se comenzaría a rehabilitar el de Santa Paula, que sería descrito una década más tarde como un lugar apacible por sus fresnos, sauces, camellones y “naranjos fúnebres”77; como llegó a tener tantas visitas el día de finados, se permitió únicamente el paso de los que iban a arreglar las tumbas o los nichos. Sin embargo, también llegó el tiempo en que este panteón vino a menos, como sucedería con los de Los Ángeles y San Pablo, que fueron cerrados definitivamente en 1871, así como el cenagoso de Campo Florido, que fungió tres décadas como panteón municipal pero sería clausurado en 187878. El mismo 1871 fue inaugurado uno nuevo para el servicio público en la calzada de La Piedad, llamado con este nombre, mientras que el cementerio que estaba en la parte baja de la Villa de Guadalupe79sirvió para acoger también, y ante el cierre de los anteriores, a los muertos sin ínfulas. Otro panteón que por entonces fue sellado por insalubre fue el antiguo de San Fernando, aunque este pertenecía al catálogo de los más elegantes y de moda. Acá, según Altamirano, eran los criados los que el día 2 esperaban la hora de cerrar para quitar los retratos y los adornos especiales, mientras que a la misma hora en el panteón de La Piedad, donde dominaban los sepulcros pobres, los deudos, después de haber velado junto a las tumbas entre “banquetes opíparos”, riñas y jarros de pulque, comenzaban “una orgía funeral”, que no pocos seguían en la noche por las calles de la ciudad80.

Entre los cementerios más concurridos el día de los muertos hacia la segunda mitad del siglo xix —además de La Piedad—, estaba en el mismo rumbo el conocido como Francés, inaugurado en tiempos de Maximiliano de Habsburgo, y en el que una década después ya no solo se acogía a extranjeros, sino también a pudientes mexicanos que lo elegían por su belleza y refinamiento artístico (fig. 2). Aquí igualmente había tumulto el día 2, pero de gente elegante, unos porque iban a presumir sus ropas y los adornos de sus sepulcros familiares y otros no menos jactanciosos que hacían la visita, reconociendo el espacio como

el más a propósito para el tradicional paseo, que solo en una minoría de casos servía para recordar la pérdida de las personas queridas o reflexionar en recogimiento sobre la ley ineluctable de la propia vida. La aglomeración en este y otros sitios similares en esa jornada también implicó, en muchas ocasiones, vetar la entrada del público visitante, con la consecuente y sincera queja de los menos, como la de Guillermo Prieto en 1868, quien apuntó que su paseo en ese año fue “bien triste”, entre otras cosas, porque esa orden pugnaba con las costumbres81. En 1875 fue inaugurado por una empresa particular un nuevo panteón en las colinas de Tacubaya, que fue llamado De Dolores y cuatro años después compró el gobierno del Distrito Federal, que terminó de pagarlo en 1880. Paulatinamente se agregaría a la lista de los más visitados el 2 de noviembre por mucha gente, sobre todo del pueblo mediano y bajo que, estando por terminar el siglo xix, seguía yendo a los cementerios “en apiñados pelotones” dentro de coches particulares, de sitio, y sobre todo “en tranvías que arrojaban oleadas de pasajeros”82.

También quedó registrada la costumbre de los que iban solo a solazarse con la lectura de los epitafios que completaban lápidas y monumentos. Esas inscripciones, en la mayoría de los casos, provocaban burlas por “su parte ridícula”, por estar “cargados de elogios bombásticos y estúpidos”, por ser “incomprensibles”, por contener “alabanzas que solamente pueden inspirarlas el acendrado cariño”, por presentar “panegíricos increíbles, hijos de dolores indiscretos” y, entre otras cosas, por sus versos, “que mejor deberían quedar guardados en la intimidad de las familias”83. Esa “cultura de los epitafios” también implicó en México y hacia la segunda mitad del xix un cambio, por un lado, por la influencia de los higiénicos, floridos y paisajísticos panteones de los extranjeros (Inglés, Norteamericano y Francés), cuyas tumbas no contaban con leyendas, y por otro, porque se empezaría a cultivar el epitafio, nombrado “ese ramo de la literatura moderna”84, que supuso a la postre optar mejor por el laconismo85.

Sin despreciar a los que con sinceridad “endulzaban la memoria de sus muertos con el paseo”86o a los que parecía que ir al panteón de La Piedad era “un paseo delicioso por las consideraciones morales a que conduce”87(fig. 3) y sin contar con referencias de los que lo vivían con alegría, algunos de los que lo experimentaron y contaron, estarían de acuerdo con Altamirano, cuando sentenció también que el 2 de noviembre en México no era más que “una fiesta para los vivos”,“una cosa convenida”, un “motivo para pasear”, de “lucimiento”, “distracción” y, sobre todo, “vanidad”. Comparó esa fecha con lo más parecido a “un día de carnaval”, al cementerio de La Piedad con “una feria” y a la calzada que llevaba a él, con un “pandemónium”88. Para Antonio García Cubas, por su parte, habría que hablar de “la verbena del día de muertos” no solo dentro de los panteones, sino en el camino que llevaba a ellos, y fustigó la costumbre de comer huesos de azúcar o prender velas en las ofrendas89. Hacia el fin del siglo y con un poco más de aprecio por la permanencia de la costumbre de visitar los cementerios, el cronista de El Mundo no dejó de apuntar que, aunque habría “una razón que supone a los hombres embargados por los dolorosos recuerdos de los que se fueron”, la gente iba a La Piedad en “animada algazara”, lugar que más parecía “que se estaba a la puerta de un Tívoli en el que se efectuaba una espléndida fiesta” (fig. 4)90.

En cuanto a las ofrendas que los indígenas hacían a sus muertos y en relación con sus propios ritos, es persistente, en su mayoría, la actitud escéptica que tomaron los decimonónicos que se pretendían civilizados y la diferencia de versiones que dieron al respecto. Sin embargo, encontramos en sus relatos, si no la misma interpretación, sí la fuerza de esas costumbres, el apego por algunas de ellas en la mayoría de la población y su continuidad incluso hasta nuestros días. Una opinión es la de Fernández de Lizardi, quien calificó como supersticiosa la costumbre de poner comida para dar alivio a las almas91. Otra es la de un escritor anónimo que dijo que lo hacían para redimirlas, porque ese día las ánimas venían a descansar de las penas del Purgatorio, “en el entendido de que gustan del sabor, pero no de la materia y sus efectos”. Asimismo, se manifestó “contra el fanatismo religioso que pone ofrendas el día de muertos” y atribuyó esa superstición (también lo hizo Fernández de Lizardi) a los mexicanos antiguos92. En cambio, J.L. Stephens encontró en los pueblos indígenas de Yucatán que sus habitantes creían que sus finados verdaderamente se comían el guiso que les ponían en algún árbol o sitio retirado, con lo que “podían ser atraídos de nuevo a la vida”93.

Carl C. Sartorious observó, por su parte, que ofrendaban viandas, bebidas, incienso y objetos que pertenecieron a los difuntos, y que esos “comestibles dedicados a los muertos” no eran siempre consumidos por los deudos, que los enviaban a vecinos y parientes de los que recibían algo similar. Registró igualmente la costumbre indígena de ofrendar “pan de muerto” en las esteras donde ponían la demás comida, del que dijo que era horneado exclusivamente para esa ocasión y que definió como un pan de trigo sin grasa ni azúcar ni sal, que tenía forma de liebre o de pájaro y que era “bellamente adornado”. Le parecía, en suma, que en la noche de difuntos las iluminaciones sobre las tumbas proporcionadas por tantas velas “ofrecían un mágico espectáculo”94. Guillermo Prieto, a su vez, presenció en las “suntuosas ofrendas” de los indios de Cadereyta que se trataba de “comida para las ánimas” que luego era repartida entre los vivos95. También se refirió en otro contexto a que en los pueblos de México, sobre cada tumba, colocaban además de velas, frutas y cigarros, los “bizcochos de muertos”, que eran “de fabricación exclusiva de todas las bizcocherías de México”96. El símbolo festivo que constituyeron estos panes se mantuvo todo el siglo xix, según se puede ver en una popular pira casera de una litografía de 189597, imagen que demuestra que, hacia sus últimas décadas, se confeccionaba redondo y en cúspide, adornado desde la base hasta la cumbre con canillas y otros huesos de calaca hechos con la misma masa98. Por último, interesa subrayar que esa “gastronomía” para los difuntos es la misma que también comían los vivos en esos días y que, como en toda fiesta, buscaba ser especial.

Eduard Mülenpfordt anotó al respecto, hacia las primeras décadas del siglo xix, que la gente en general se regalaba “cierto tipo de pan de dulce que llaman de muerto” y que, hacia el mediodía, existía la costumbre de comer carne en mole pues, dijo, “es un plato fúnebre”99. J.L. Stephens observó en los años cuarenta, en la ciudad de Mérida, que durante ese día “ningún buen yucateco come otra cosa que muchilpoyo”, que describió como un pastel hecho de maíz, relleno de puerco y gallina sazonado con chile, aclarando que este guiso provenía de los indios100. Para el pueblo de la ciudad de México, además del pan y los dulces, lo especial de la comida no estaba en que fuera diferente de la acostumbrada en otras fiestas, sino en la ocasión que la permitía. Los caminos hacia los panteones estaban pletóricos de almuercerías donde “hervía la gente”, pues ofrecían variados alimentos sin faltar “los envueltos y el mole verde”101ni los puestos de comida, frutas y cantinas surtidas con licores y sobre todo con pulque102. Para difuntos, eran “indispensables” las cabezas de horno, la barbacoa, la salsa borracha “y otros mil primores gastronómicos”, que los comensales regaban con “cataratas de los riquísimos manantiales de los llanos de Apan” (fig. 5)103.

El luto fue otro asunto en estrecha relación con aquellos días, no solo como sentimiento, sino en la ostentación de atuendos especiales. Las iglesias tapaban solemnemente imágenes y altares con paños negros o morados, los sacerdotes usaban estolas de esos colores y en los sepulcros solían aparecer, entre las flores coloridas, gasas o crespones negros. Al iniciar el siglo xix, la gente, sobre todo las mujeres, acostumbraba vestirse de negro el Viernes Santo y el Día de Finados, aunque según Fernández de Lizardi, se hacía más por lujo que por sentimiento104. Esta vanidad se mantenía en el decenio de los cuarenta, en toda la gente que iba a la iglesia el 2 de noviembre “vestida de luto”, aunque Madame Calderón de la Barca, que reseñó esto, creyera que lo hacían para pensar “en la suerte común de la humanidad”105. La importancia de la moda, el lujo, los atavíos y los afeites, junto con el afán de modistas, zapateros, peluqueros y criados en ese día, fue destacada por todos los cronistas. No en vano el epígrafe de Antonio García Cubas a su escrito sobre el día de muertos en México fue la sentencia de Quevedo que reza “vestidos negros, pensamientos verdes”, y no se quedó con las ganas de decir don Antonio que ese atuendo vanidoso era “el disfraz” que correspondía a muchos en “tal día de Carnaval”106.

EpílogoDesde por lo menos la tercera década del siglo xviii y durante todo el xix, se definía al sentimiento como la percepción gustosa, complacida y en movimiento interior que causaban en el alma las cosas espirituales. Con respecto a nuestro tema, al menos en teoría, el 1 y el 2 de noviembre estaban en el calendario para mover el espíritu con el recuerdo de los seres que se fueron, lo que se había convertido en algunos en una actitud regida por normas morales, católicas, ilustradas y/o románticas. Fernández de Lizardi, por ejemplo, señaló la convicción de su época de que “se debía sentir” a los difuntos que amamos, reconociendo que se trataba de un civilizado sentimiento “natural y antiguo”107. El panteón de Santa Paula, según un cronista de 1844, excitaba en el alma del hombre pensador “nobles sentimientos de respeto y admiración”108. Para Carl Sartorious, en el México que él recorrió y con respecto a la muerte de los seres amados, era evidente que ni los indios ni los mestizos conocían “la plena amargura” del sentimiento lúgubre109. Ignacio Manuel Altamirano, por su parte, creía firmemente que el culto a los muertos nacía de “un sentimiento instintivo en el corazón humano”, que era el de honrar a los que ya no existen110, aunque también estaba consciente de que eran muy pocos los que en el México de sus días profesaban ese “culto del sentimiento”, que dio a entender como una actitud de “religioso respeto” y “de dulce tristeza”111. Hacia la segunda mitad de esa centuria, se había extendido que la sociedad viera como “ridículo, exagerado o loco” lo que sentían poquísimos en el proceso de duelo de sus difuntos112, talante que por extensión también permeó el 2 de noviembre.

La búsqueda de la romántica melancolía como estado de ánimo doloroso, o simplemente meditabundo y nostálgico, que se supone debían tener esos días fue evocada por algunos extranjeros que, según ellos, no la hallaron en esas costumbres mexicanas. Carl L. Sartorious observó entre los indios que, dijo, “reconocen lo inevitable”, que los ritos en honor de los muertos eran “alegres y no melancólicos”, mientras en el escrito de la condesa Kolonitz quedó claro que los días de Todos Santos y Difuntos en la ciudad de México eran cualquier cosa menos “melancólicos, ni solemnes”113. M. de Fossey hizo un comentario que no deja de ser interesante a propósito del entierro de una niña indígena en Oaxaca; si bien observó ademanes de alborozo en todos los presentes, los puso en duda porque a él, por la propia disposición de su alma, los cantos y la música que escuchaba lo inclinaban insoportablemente a la melancolía114. A Manuel Rivera Cambas, un mexicano que sí la encontró pero en un contexto extranjero, le parecía que en el panteón de los ingleses y en el de los norteamericanos su “aspecto de profunda melancolía” provocaba “serias reflexiones”115.

Aunque el discurso decimonónico mexicano sobre el día de muertos no acostumbraba el uso de la palabra melancolía, no dejó de mencionar la tristeza, la meditación, la nostalgia, el sufrimiento, el consuelo, el tedio, el desaliento, el luto, lo lúgubre, lo tétrico, los pesares, el duelo, la piedad y, entre otros, el dolor. Es de notar la manera tenaz de muchos cronistas de querer demostrar su propio estado sentimental, marcando su frontera y contraponiéndose al comportamiento de la mayoría de los visitantes a los paseos y los cementerios. A pesar de todo, también hubo algunos escritores más realistas como Marcos Arróniz, quien pudo apreciar que en este “bendito país”, como llamaba a México, “todo mundo se divierte, aún con las lágrimas y los dolores”116. Esas lágrimas podían ser actuadas o verdaderas, pero incluso estas terminaban por agotarse.

No presupongo aquí que entre los menos indígenas de los mexicanos, y por cuestiones culturales y religiosas, el pensar en su propia muerte no les pudiera inspirar temor. En la temporalidad no tan remota de la Edad Media, las fiestas populares más comunes conservaban desde antiguo el tener por objeto el triunfo simbólico sobre la muerte. Mijail Bajtin demostró que la comicidad irreverente de la fiesta popular contenía un elemento de victoria no solo sobre la aprensión que inspirarían el más allá, las cosas sagradas y la muerte, sino sobre los temores reales que infundían el poder o cualquier fuerza que limitara u oprimiera117. Lo particular de las celebraciones del 1 y el 2 de noviembre de la capital del México, que atestiguó el devenir de la segunda mitad del siglo xviii y casi todo el siguiente, fue que el ingenio y las costumbres de la gente del pueblo permearon como nunca los demás sectores de la sociedad, que no dejaron de gozar en esos días, sin sentir en ningún momento desinterés por la muerte y, sobre todo, sin menospreciarla118, y a pesar del discurso racional de las autoridades civiles y eclesiásticas y de los intelectuales que pintaban su raya contra el fanatismo, el desorden y lo que consideraban falta de respeto a los dogmas. Cada grupo social, a su modo, manifestó su veneración por los muertos santos y su recuerdo de los muertos privados donde, no como opuestos sino precisamente como complementarios, estuvieron presentes lo solemne y lo antisolemne, el luto y la alegría, el desconsuelo y el entusiasmo, y entre otras muchas cosas, la nostalgia por los que se adelantaron y el placer de los bienes terrenales.

ArchivosArchivo del Cabildo de la Catedral Metropolitana de México (ACCMM).

Archivo Histórico de la ciudad de México (AHCM).

Biblioteca Bancroft, Carlos María de Bustamante, Diario de lo especialmente ocurrido en México, 1845.

HemerografíaDiario de México

Bula de Gregorio XVI (24 de septiembre de 1839). Sobre reducción de días festivos. 17 de mayo de 1839.

Diario de Gobierno.

Día de difuntos. Costumbres populares en México y en el extranjero. ciudad de México: El Mundo, 3 de noviembre de 1895.

María del Carmen Vázquez Mantecón es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la misma Universidad y profesora del Colegio de Historia en dicha facultad. Con respecto al tema de la fiesta ha publicado entre otros libros Los días de Josepha Ordóñez, México, UNAM, 2005, y Muerte y vida eterna de Benito Juárez. El deceso, sus rituales y su memoria, México, UNAM, 2006.

De la Vorágine, S. (1997, pp. 696-697). [Escrita a mediados del siglo xiii]

La periodización elegida tiene que ver con el hecho de que es a partir de la segunda mitad del siglo xviii cuando se registra la celebración pública para Todos Santos y Difuntos en la ciudad de México, que continuará vigente a lo largo del siglo xix.

Véase, por ejemplo, Lyon, F.G. (1984, p. 76); Mühlenpfordt, E. (1993, pp. 261-263); Stephens, J.L. (1989, p. 140); Sartorious, C.C. (1990, pp. 273-274); Prieto, G. (1986, pp. 242, 274); Fossey, B.M. de (1994); Arróniz, M. (1991, p. 158); Charnay, D. (1994, pp. 64-65); Chambon, L. (1983, pp. 200-201), y García Cubas, A. (1990, p. 299).

Calendario Manual para el año del señor de 1835. Arreglado al meridiano de México según las Tablas de D. Mariano Ontiveros, por J. María Salazar (1834); Dublán, M. y Lozano, J. M. (1876-7, p. 710).

“Carta de una señorita sobre los paseos de la plaza en día de finados”, Diario de México, viernes 1 de noviembre de 1815.

Altamirano (1987, v. 1, p. 145).

Día de difuntos. Costumbres populares en México y en el extranjero (3 de noviembre de 1895).

Véase, por ejemplo, para el universo mexica, López Austin (1960); Ruz Lhuillier (1963); González Torres (1975), y Johansson (1999 y 2003).

De la Campa Carmona (2004, p. 197) señaló para todo el santoral católico que, si bien el 2 de noviembre no se tituló oficialmente como fiesta, sino como conmemoración, “Pío V la introdujo en el Misal Romano, donde se conserva como fiesta de tercera clase entre las de primer rango en la Tabla de los días litúrgicos según el Calendarium Romanorum 59. Prevalece sobre el domingo, sobre las fiestas y sobre solemnidades particulares y de caer en sábado sobre primeras vísperas dominicales”.

Sartorious (1990, p. 276).

Altamirano (1987, v. 1, p. 145).

Bula de Gregorio XVI (24 de septiembre de 1839). Es interesante que tanto en los Concilios Provinciales como en esta bula no se menciona la conmemoración de los difuntos.

Las gacetas y los periódicos desde los inicios del decimonono recuerdan esto a sus lectores. La noticia agrega que en La Enseñanza, asistiendo toda la octava, se obtenían “siete años y siete cuarentenas de indulgencia”. Según Calzada (1838, p. 12), con base en los cánones penitenciales antiguos, “si ganas una cuarentena, se te perdona tanta pena de los pecados, cuanta se te perdonaría si hicieras cuarenta días de penitencia”.

Archivo del Cabildo de la Catedral Metropolitana de México (en adelante ACCMM), Ordo, Libro 3, “Festividad de Todos Santos”, noviembre de 1751; Sahagún de Arévalo (1949). Texto que contiene un amplio inventario de reliquias con el nombre de la iglesia en la que se resguardaban; Gómez (2004, pp. 157-160) y García Cubas (1990, p. 295).

Prieto (1996, v. 1, pp. 163-164).

Altamirano (1987, v. I, pp. 478-479 y v. II, pp. 534-535).

Kolonitz (1984, p. 173).

Mühlenpfordt (1993, t. I, p. 260).

Altamirano (1987, v. II, p. 534).

Altamirano (1987, v. II, p. 534). Se refiere por ejemplo a los nombres de Judith, Olimpia y Edith.

Viera (1952, p. 92).

Prieto (1996, v. 1, p. 163).

Ajofrín (1986, p. 71); Viera (1952, p. 92); Villarroel (1994, pp. 147-148).

García Cubas (1990, p. 298).

Ajofrín (1986) dijo que a la venta de mil figuras de alfeñique la llamaban ofrenda; Viera (1952), quien señaló que los objetos se los regalaban las señoras unas a otras “en ofrenda” para que no se las lleven los muertos y que muchas llevaban la “ofrenda” de plata maciza con tumbas y figura de un muerto en ese metal; Villarroel (1994), que mencionó a propósito que “se regalaban ofrenda por modo de festejo” y Prieto (13 de noviembre de 1868), quien contó que las personas obsequiosas preparaban sus regalos “con el nombre de ofrendas”.

M.A. de L. (1843).

Prieto (1996, v. 1, p. 163).

Kolonitz (1984, p. 172-173).

El Mundo, 3 de noviembre 1895 (p. 5).

Archivo Histórico de la ciudad de México Carlos de Sigüenza y Góngora (en adelante AHCM), Actas de Cabildo, V. 378ª, 30 de octubre de 1801.

“Carta de una señorita…” (Diario de México, viernes 1 de noviembre de 1815). Véase también AHCM, Actas de Cabildo, V. 135ª, jueves 24 de octubre de 1816, donde en la sesión de ese día se trata el asunto de la orden del virrey Juan Ruiz de Apodaca, de que “como en los años anteriores” se formara la plaza de armas para las vendimieras de dulces y alfeñiques, pero que a las diez de la noche debía concluir dicha diversión. El Cabildo nombró a don Agustín del Rivero, “para que auxiliado de los demás señores del año pasado, entienda en la formación y postura de ella”.

AHCM, Actas de Cabildo, V. 1065, 8 de noviembre de 1821. Un baile como el que hubo en 1821 no siempre se llevó a cabo. Son más bien escasas las menciones a que haya ocurrido alguno.

Poinsett (1973, pp. 113-114).

En el AHCM solo hay referencias a Todos Santos en 1821, 1829, 1830, 1831, 1834, 1835, 1836, 1837 y 1847.

AHCM, Fiestas Religiosas y Actas de Cabildo, V. 1066, octubre de 1829.

AHCM, Fiestas Religiosas y Actas de Cabildo, V. 1066, 30 de octubre de 1835; octubre de 1837.

Los primeros quizá por su primerísimo papel de compañeros fieles y los segundos, acaso, por su “lana” y su promesa de abundancia.

Calderón de la Barca (1959, p. 490).

AHCM, Fiestas Religiosas, Actas de Cabildo, v. 1066, 25 de octubre de 1847.

Altamirano (13 de noviembre de 1870, v. 2, p. 537).

Prieto (24 de octubre de 1875).

AHCM, Actas de Cabildo, V. 1065, octubre de 1860 y 1861.

AHCM, Actas de Cabildo, V. 1065, octubre de 1864 y octubre de 1865.

Kolonitz (1984, p. 173).

AHCM, Fiestas Religiosas y Actas de Cabildo, V. 1066, octubre de 1867.

Prieto (1868, 6 de noviembre).

AHCM, Fiestas Religiosas y Actas de Cabildo, V. 1066, octubre de 1869, octubre de 1870, octubre de 1871 y octubre de 1872.

AHCM, Fiestas Religiosas y Actas de Cabildo, V. 1066, octubre de 1879, octubre de 1881 y octubre de 1891.

AHCM, Fiestas Religiosas y Actas de Cabildo, V. 1066, octubre de 1893. Los premios a los ganadores de los certámenes los entregaría personalmente el ministro Manuel Romero Rubio el 30 de noviembre.

Olavarría y Ferrari (1961, t. III, p. 1507).

Olavarría y Ferrari (1961, t. I, pp. 435, 592 y 698-699).

Mañón (2009a, p. 105).

Olavarría y Ferrari (1961, t. II, pp. 772, 990, 1003, 1049, 1013 y 1024).

Olavarría y Ferrari (1961, pp. 1369, 1420-1422).

Olavarría y Ferrari (1961, t. III, pp. 1507, 1510, 1626, 1630, 1695, 1728, 1766, 1777, 1875, 1943, 2000, 2016 y 2208).

Mañón (Mañón, 2009b2009b, v. II, p. 429).

Olavarría y Ferrari (1961, t. III, p. 1626 y 1875).

Mañón (2009b, v. I, p. 36).

Villarroel (1994, pp. 147-148).

Viqueira (1984, pp. 13-14); véase asimismo Voekel (2002, pp. 213-214), donde señala que las autoridades ilustradas, celosas de acabar con la falta de higiene que significaban los cementerios y preocupadas por encausar el propósito religioso de ese día, entraron algunas veces en conflicto sobre todo con los sectores populares.

ACCMM, Acta de Cabildo, lunes 2 de noviembre de 1699.

ACCMM, Ordo, lunes 2 de noviembre de 1699.

Gómez (2004, p. 162).

“Panteones”, Calendario de la Democracia dedicado al pueblo mexicano, año de 1851 primero de su publicación. México: Leandro J. Valdés.

M.A. de L. (1843).

Sartorious (1990, p. 275).

Sin autor (1895).

Altamirano (13 de noviembre de 1870, v. 2, p. 537).

Mühlenpfordt (1993, p. 261).

Rivera Cambas (1880-1882, t. II, p. 254).

M.A. de L. (1843).

Bustamante (viernes 28 de marzo de 1845) en su Diario de lo especialmente ocurrido en México.

Rivera Cambas (1880-1882, t. I, pp. 376-377).

El otro panteón del Tepeyac estaba en la parte alta que era considerado de lujo, se mantuvo vigente todo el siglo xix.

Altamirano (1870, p. 293).

Sin autor (1895).

Respectivamente, Rivero (1844, pp. 217-218); Prieto (1868); Altamirano (1987, v. I, p. 480); Rivera Cambas (1880-1882, t. I, pp. 378-379), donde reproduce algunos epitafios del panteón de San Fernando.

Rivero (1844).

Arróniz (1991, pp. 140-141).

Rivera Cambas (1880-1882, t. II, p. 398).

Altamirano (1870, p. 293).

García Cubas (1990, p. 296).

Sin autor (3 de noviembre de 1895).

Fernández de Lizardi (1987, pp. 318-319).

Sin autor (1836, p. 1-2].

Stephens (1989, p. 141).

Sartorious (1990, pp. 274, 276).

Prieto (1986, p. 320).

Prieto (24 de octubre 1875).

Sin autor (3 de noviembre de 1895).

Forma que mantiene hasta nuestros días, en los que sigue teniendo un lugar preponderante entre las alegorías mortuorias del 2 de noviembre.

Mülenpfordt (1993, p. 261).

Stephens (1989, p. 276).

Prieto (24 de octubre de 1875).

Altamirano (1870, p. 292).

Prieto (13 de noviembre de 1868).

Fernández de Lizardi (1987, p. 102).

Calderón de la Barca (1959, p. 297).

García Cubas (1990, p. 296).

Fernández de Lizardi (1987, p. 97).

M.A. de L. (1843).

Sartorious (1990, p. 272).

Altamirano (1987, v. I, pp. 148-149).

Altamirano (1987, v. II, pp. 540-541).

Arróniz (1991, p. 161).

Kolonitz (1984, p. 173).

Fossey (1994, pp. 199-200).