Con el código penal de 1931 se ampliaron los márgenes de las penas, lo que posibilitó que la justicia se aplicara en función de las circunstancias del delito cometido, pero también de las características personales del transgresor. En este sentido, y a pesar de que el código no hacía expresos distingos de género, los jueces podían juzgar a una mujer delincuente según las normativas de género imperantes en el contexto conservador del periodo estudiado. Así, además de la ley, los discursos de justicia social posrevolucionaria y de género se convirtieron en las pautas que tanto los representantes judiciales como los criminales utilizaron para nutrir sus narrativas en torno a la justicia, ellas para disminuir los costos de sus acciones criminales y los otros para sancionar.

The criminal code of 1931 enlarged the margins of the penalties, which meant that the justice was implemented depending on the circumstances of the offenses, but also on the personal characteristics of the criminals. In this sense, and in spite of that the code did not express gender distinction, the judges could try female offender according to the conservative gender patterns prevailing in the studied period. Thus, in addition to the law, the post-revolutionary discourses of social justice and gender became the guidelines that both used, the judicial representatives and the criminals, to nourish their narratives around justice, the first ones to punish and the seconds to decrease the costs of their criminal actions.

Hacia 1940 la vida política del país comenzaba a estabilizarse al tiempo que la ciudad de México se modernizaba y brindaba a las mujeres nuevos espacios de desarrollo además del hogar. No obstante, la sociedad capitalina era fuertemente conservadora y diversos grupos sociales consideraban que el papel prioritario de las mujeres era la dedicación al hogar y la procreación.1 Las experiencias criminales advierten de alguna manera la apropiación que hacían de los discursos de justicia y de género tanto las autoridades como las propias mujeres procesadas. El estudio de procesos judiciales nos permite vislumbrar algunas de las principales tensiones de la época en torno a la maternidad, la violencia y la sexualidad femenina, que se entrelazaban con la idea de justicia y protección hacia los desfavorecidos propia de los gobiernos posrevolucionarios.

Uno de los logros que ostentaban los creadores del código penal de 1931, emanado de la Revolución mexicana, fue el ensanchamiento del margen de las penas, lo que ampliaba el arbitrio judicial y posibilitaba la individualización de las sanciones al “estirar y aflojar la represión”2 en función del sujeto y las circunstancias del crimen. Los jueces debían tomar en cuenta la edad, la educación, la ilustración, las costumbres y la conducta precedente del sujeto, así como los motivos que lo impulsaron a delinquir.

A la letra de la ley penal no existía ningún señalamiento específico que hiciera distingos de género con respecto a la aplicación de penas; de cualquier modo, los juzgadores aun cuando no tasaban de forma expresa las sanciones en función del sexo del criminal, sí llegaban a evidenciar una apreciación particular cuando el delincuente era mujer. Es indudable que el amplio arbitrio permitía que se ponderaran valores de género con los cuales los jueces pudieran simpatizar en mayor o menor medida.3 En los procesos penales se entrecruzan miradas y visiones; de un lado, se encuentran los representantes del poder judicial y, del otro, los transgre-sores o subalternos que por motivos diversos no se ajustaron a la normativa punitiva.4 Las procesadas no eran sujetos pasivos, y buscaban obtener resoluciones favorables sirviéndose de estrategias diversas; empleaban mecanismos de resistencia (como evadir un arresto, corromper a las autoridades o procurarse al mejor abogado defensor posible), al tiempo que esgrimían estrategias narrativas de negociación sirviéndose de diversos argumentos retóricos y jurídicos. Así, los recursos materiales, humanos e intelectuales con los que contaran eran fundamentales para llevar un proceso más o menos exitoso.

A partir del análisis de procesos judiciales buscamos precisar las formas en que se trenzaban los argumentos del poder judicial con las narraciones de las inculpadas —y sus defensores—. No pretendemos analizar si los hechos delictivos sucedieron tal como lo explican las procesadas o tal como lo interpretan o valoran los jueces, tampoco nos preocupamos por saber si el castigo aplicado —aun cuando estuviera conforme a lo estipulado por la ley— fue el adecuado, pues son tareas que rebasan nuestros intereses. Nos dedicamos principalmente al estudio de las narrativas, esto es, las estrategias argumentativas más comunes de negociación empleadas por las criminales y por sus defensores, al tiempo que anotamos la menor o mayor sensibilidad de los juzgadores ante sus exposiciones.

Las declaraciones de las inculpadas se nos presentan, más que como simples dichos, como “un deseo de convencer y una práctica de las palabras” que adoptan “modelos culturales”.5 De este modo, busco establecer los principales elementos retóricos utilizados por las delincuentes tras haber ejercido violencia criminal, haber atentado contra la vida de sus hijos o haber robado infantes, haber perpetrado delitos sexuales o haber desarrollado actividades consideradas viciosas.6 En sus exposiciones encontramos argumentaciones que tenían la intención, no sólo de explicar sus actuaciones, sino de disminuir o evadir el posible castigo para lo cual se dirigían a las autoridades apropiándose de la retórica oficial posrevolucio-naria —judicial y de género.

Por último, con el presente texto se pretende aportar líneas de análisis a la escasa historiografía que se ocupa tanto de la justicia como de las mujeres en el periodo abordado.

El proceso penalEn México el juicio penal se llevaba por escrito; las declaraciones de los implicados se transcribían y debían firmarse o, en su defecto, colocar hue lla digital. Los puntos de vista de las indiciadas llegaban a sus juzgadores sólo a través del papel, aunque también existía la posibilidad de que fueran escuchadas en las audiencias celebradas antes de que se dictara sentencia. El formalismo y la rigidez del proceso brindaba escasas oportunidades a los detenidos para tomar la iniciativa en su defensa; con todo, el poder judicial no era omnipotente ni unívoco, y se abrían espacios de acción para todo enjuiciado.

Reconocemos tres momentos clave en la determinación de la responsabilidad del inculpado: el pedimento acusatorio por parte del agente ministerial, el único posibilitado para iniciar la acción penal, esto es, realizar la detención (con orden judicial), las averiguaciones previas y solicitar el inicio del proceso judicial así como el castigo adecuado para el procesado.7 El segundo era cuando el juez de instrucción (el que llevaba el proceso) decidía, en función de la interpretación que hacía de las pruebas e indicios, si existían suficientes elementos para presumir la culpabilidad o inocencia del acusado (auto de formal prisión o auto de libertad); éste era designado entre los jueces que integraban la Corte Penal o Tribunal de Primera Instancia y que posteriormente dictarían sentencia (cp, art. 313o.-314o.). Y, por último, en la sentencia (ya sea en la primera o la segunda instancia) se absolvía o se confirmaba esa responsabilidad y se fijaba la pena.

Todo sospechoso —hombre o mujer— podía ser remitido por autoridades policiales a las delegaciones ministeriales tras alguna acusación formal o alguna detención hecha en el momento del incidente; ya detenidos rendirían su primera declaración. Aquí conocemos por primera vez los dichos de las inculpadas, generalmente sin mediación de algún abogado. Al declarársele presunta responsable se abría proceso penal; su siguiente declaración, conocida como “preparatoria”, la hacía en un plazo no mayor a 48 horas frente al juez de instrucción y en presencia de un abogado, ya fuera de oficio o particular (cp, art. 287o.). A partir de ese momento, la acusada podía ser orientada en sus testificaciones por su defensor. Después de las primeras averiguaciones y diligencias precisadas por el juez instructor, éste dictaba en un lapso de 72 horas el auto de formal prisión o, si no se contaba con suficientes pruebas, de libertad por falta de méritos. Si al delito le correspondía una pena menor a cinco años, podía solicitar libertad bajo fianza o caución (en efectivo), lo que le permitía permanecer fuera de prisión durante el transcurso del proceso; de lo contrario debía permanecer detenida hasta que se dictara sentencia.

Cerrada la instrucción, las partes entregaban por escrito sus conclusiones; entonces, el expediente se turnaba a la corte penal para la celebración de las “vistas” o audiencia y para posteriormente dictar sentencia (ccp, art. 326o.), la cual se decidía por mayoría (ccp, art. 75o.). Las “vistas” o audiencia era el único espacio que se abría tras el auto de formal prisión para la explicación oral; ahí ambas partes tenían derecho a exponer breves alegatos sobre sus conclusiones escritas (ccp, art. 328o.). Para la procesada representaba una oportunidad para expresarse y ser escuchada por los tres jueces que le dictarían sentencia (ccp, art. 69o.); en los casos en que el proceso se turnaba a un Tribunal de Segunda Instancia, tras alguna apelación, también había audiencia (ccp, art. 422o.-424o.). Los tribunales se valían de lo que estaba integrado al proceso por escrito y lo expuesto en la audiencia, así como de la acusación y solicitud de la pena hecha por el representante del Ministerio Público. Cuando la sanción otorgada por sentencia era menor a dos años, la delincuente era primaria, tenía un modo honesto de vivir y observaba en general buena conducta, la corte podía otorgarle el beneficio de la condena condicional, esto es, cubrir la sentencia fuera de prisión pagando una fianza o caución.8

La inculpada —al igual que la parte acusadora o el Ministerio Público— podía apelar los diversos autos del proceso, entre ellos el de “formal prisión”, así como la sentencia dictada por la corte penal de primera instancia. En estos casos, el proceso se turnaba al Tribunal Superior de Justicia o al de Segunda Instancia donde se emitían resoluciones o sentencias definiti-vas y obligatorias.

El propio diseño del proceso judicial establecía, aunque pocos, espacios de acción posibles para que las procesadas expusieran sus puntos de vista, los que podían llegar a ser considerados por los juzgadores al momento de dictar el auto de formal prisión o la sentencia: la primera declaración, tras la detención, ante el Ministerio Público; la declaración preparatoria, de carácter obligatorio, ante el juez de instrucción; los posibles careos con testigos o acusadores; de solicitarse, ampliaciones en las declaraciones; y en las “vistas” o audiencias, cuando la acusada podía expresarse ante el tribunal sentencia.

Todo procesado tenía derecho a ser defendido por un abogado, y en caso de no contar con alguno, se le asignaba uno de oficio (ccp, art. 290o.). Estos últimos mostraban en general —y en comparación con los privados— alegatos más breves y con un uso exiguo de argumentos o recursos legales, igualmente hacían menos solicitudes para anexar evidencias o testimonios a los procesos, lo cual limitaba aún más las posibilidades de negociación con los jueces. A los abogados de oficio del periodo se les reprochaba su falta de compromiso; por ejemplo, el juez Juan José González Bustamante sostenía en 1942 que “ ‘apenas hojeaban los expedientes y no hacían promociones, ni se tomaban la molestia de hablar con sus defendidos’ y que solían ‘renunciar a las audiencias o concurrir a ellas para el solo efecto de reproducir verbalmente las conclusiones formuladas’ ”,9 incluso llegaban a aceptar el pedimento del agente ministerial sin mayor objeción, limitándose a solicitar la pena más baja, aunque también había denuncias de corrupción y falta de compromiso por parte de jueces y magistrados.10

Sin duda, la oportunidad de negociación de todo procesado estaba igualmente condicionada, no sólo por el formato del proceso, sino también por los modos en que la justicia se impartía. Esta faceta del sistema judicial tiene pendiente un análisis específico; no obstante, es importante al menos destacar la situación de desventaja en que se encontraban las detenidas —sobre todo las que contaban con menos recursos—, puesto que desde su aprehensión e ingreso a las oficinas ministeriales hay señalamientos de acoso de funcionarios policiales y judiciales. Es bastante probable que las detenidas recibieran un trato desdeñable; al ser vistas como personas reprobables por el supuesto crimen cometido, se les etiquetaba con prejuicios morales, sin duda atravesados por cuestiones de clase y de género, pero también por la falta de compromiso con sus labores por parte de los distintos empleados y agentes o porque encontraban en el infortunio de aquéllas una oportunidad para el cohecho, mecanismo que las mencionadas deficiencias del sistema sin duda le posibilitaba a todo procesado, sobre todo con recursos, para librar el castigo penal.11

Había quienes comenzaban a “expiar sus culpas” desde el transcurso de los procesos,12 a veces más largos que las propias sentencias.13 Varias indiciadas se quejaban de no haber dicho lo transcrito en su primera declaración y/o de haber sufrido hostigamiento por parte de las autoridades. Carmen Mejía fue acusada por robo y homicidio calificado. Tras la supuesta detención realizada por la policía judicial (ella aseguró haberse entregado por su cuenta), dijo que en efecto había robado el negocio de José Allende Portilla, alias “el Káiser”, pero que ella no lo había matado, sino el chofer del taxi que la recogió afuera de la tienda con la caja de dinero. Mantuvo esta afirmación durante varios interrogatorios, incluso en el careo sostenido con el taxista, quien siempre negó tal cosa. Así, los comandantes de la Policía Judicial del Distrito Federal, Crispín de Aguilar, y del Servicio Secreto de la Jefatura de Policía, J. de Jesús Galindo, informaron que como el caso es por sí solo interesante, por ser un delito que por la forma y circunstancias en que se cometió y que puede decirse que es el primero en su género cometido por una mujer no profesional y joven […], se llegó a la conclusión que la mencionada Carmen continuaba mintiendo, por lo que hubo necesidad de someterla a nuevos y variados interrogatorios enérgicos y consecutivos con el mismo resultado negativo […] para continuar […] con nuevos sistemas persuasivos y después de agotados varios recursos se logró un cambio completo en la citada Carmen.14

Finalmente, la inculpada aceptó que “tomó un tubo que vio tirado y le pegó con él en la cabeza, y sin darse cuenta de sus actos en forma completa, siguió pegándole al español hasta ver que ya no se movía”; el cadáver presentaba dos golpes mortales en el cráneo y nueve en el cuerpo. Este dicho lo ratificó en la preparatoria, pero volvió a negarlo en una ampliación posterior asegurando ser aconsejada —y maltratada— por la policía secreta, incluida la agente María Rolón quien, según Carmen, además se quedó con la mitad del botín decomisado.15

El diálogo entre acusadas y autoridades era difícil, en principio porque sus declaraciones eran transcritas y llegaban a los jueces de sentencia a través del expediente, y sólo en las audiencias tenían la oportunidad de manifestarse verbalmente ante ellos. No obstante, es de llamar la atención la casi nula asistencia de la parte acusada; a diferencia del agente del Ministerio Público, que estaba obligado a concurrir, la defensa podía exculparse. De acuerdo con nuestros hallazgos en 40 expedientes de nuestra muestra, que contienen “vistas”, sin importar la gravedad del delito, las acusadas y sus abogados no acudieron a las audiencias (77.5 por ciento) y, en los pocos casos en que lo hacían (20 por ciento), los litigantes se contentaban con repetir sus conclusiones escritas mientras que las inculpadas simplemente se manifestaban conformes. Desconocemos los motivos por los que no se sacaba más provecho a las audiencias; quizá se debía a la falta de compromiso o al exceso de trabajo de los abogados —principalmente de oficio—. Pareciera que las audiencias eran un mero trámite que no se tomaba con la seriedad requerida por ninguna de las partes, incluso por los jueces.

Sólo el caso de la recién mencionada Carmen Mejía, el abogado de oficio enriqueció sus conclusiones escritas con una exposición oral y la inculpada manifestó sus ideas. Mejía fue castigada con 20 años de prisión en primera instancia por robo y homicidio calificado, sentencia que ratifi-có el Tribunal de Segunda Instancia pero que, tras solicitar un amparo,16 le fue reducida a 13 años por robo y homicidio simple. Es muy probable que el homicidio calificado (uno de los delitos más castigado) hubiera llevado a la defensa a pronunciarse en la audiencia.

Al tomar la palabra en la audiencia, el defensor sostuvo que no se había comprobado la responsabilidad de Carmen en el asesinato y, mucho menos, con la calificativa de agravado; pidió el arma homicida para evidenciar que, ni por la complexión de Carmen, “ni por su tamaño, ni por su fuerza física, es factible que hubiera podido esgrimir el tubo de ferro”; frente a los jueces, ella levantó el tubo hasta una altura de 1.60 cm, lo que para la defensa confirmaba la imposibilidad de que hubiera atacado al occiso. El agente ministerial en concordancia con el presidente de la corte, Emilio César (quien fuera el juez instructor), dijo que “sólo por equidad y justicia se ha realizado nuevamente la prueba práctica [… pues] ya había sido practicada ante el Juzgado instructor, […] señaló el hecho de que fácilmente pudo notarse que la procesada ya había sido debidamente aleccionada, y que solamente levantó el tubo en cuestión, hasta la altura que quiso hacerlo”. Por su parte, Carmen insistía en ser inocente del homicidio, reiterando la responsabilidad del chofer; el juez César le respondió enfáticamente que en sus declaraciones había contradicciones irresolubles, a lo que ella replicó asegurando que decía la verdad. En la sentencia, se recuperó esta reiteración oral de Carmen; sin embargo, la corte estaba convencida de que su retractación no evidenciaba “que la confesión” de culpabilidad se hubiese “producido por error o por el empleo de medios coactivos”, así rechazaban el cambio de opinión en tanto que “no existe una explicación racional y uniforme” para ello.17

Las acusadas, al ser presuntas criminales, llegaban a ser vistas por las autoridades con desconfianza, situación que alcanzaba a sus defensores, a quienes se les tildaba de embaucadores. De este modo, se cerraban aún más los espacios de acción para las procesadas. El enfrentamiento entre detenidas y todos los funcionarios del sistema judicial con quienes se vinculaban (los que preguntaban, escuchaban, escribían y leían) estaba tamizado por una escucha prejuiciosa; es decir, puesto que las palabras no son neutras, dichas en boca de mujeres presuntas delincuentes tenían un valor en el sentido de la inculpación. Además, en tanto que sus testificaciones eran transcritas por alguien más, no necesariamente se hacían tal cual habían sido dichas. Sin duda las declaraciones de las inculpadas pasaban por un tratamiento de interpretación —malicioso o no— de quien tomaba la declaración y, en todo caso, hasta del mecanógrafo; interpretación que podía matizar, cuando no alterar, lo que la inculpada buscaba expresar.

La defensa y los intersticios para la negociaciónTodas las mujeres procesadas penalmente, sin importar la clase, pasaban a formar parte de un grupo minoritario, no sólo por ser pocas, sino por haber transgredido la ley y haber sido descubiertas; dicha condición de marginalidad o subalternidad se encontraba teñida también por su feminidad, sobre todo si el crimen cometido quebrantaba a la vez las prescripciones del ideal femenino. No obstante, las mujeres pobres eran lo que Salvatore llama “subalternos especiales”, pues la relación de un acusado con la justicia dependía de los recursos morales, sociales y económicos con los que contaba para su defensa, pues tales diferencias de clase se traducían en “desigualdades en el acceso a la justicia”.18 Las mujeres pobres —sobre todo aquellas no acostumbradas a lidiar con el orden policial y judicial— tenían menos posibilidades para resistir el arresto, mayores limitaciones para obtener una mejor defensa, muchas veces no contaban con dinero para fianzas o cauciones, igualmente desconocían los procedimientos judiciales, los discursos legales, las visiones detrás del poder judicial e, incluso, el orden social que éste buscaba imponer, si eran analfabetas no podían leer sus declaraciones transcritas.19

Así, mientras algunas inculpadas lograban resistir los arrestos o escaparse de los castigos carcelarios, otras vivían todo el proceso negociando una resolución lo más favorable posible; para ello, procuraban hasta donde les era posible la ayuda de un experto, un conocedor del sistema que hablara por ellas, un “ventrílocuo” que tradujera “sus expectativas en términos de defectos procesales, artículos de leyes o jurisprudencia previa”.20 El desempeño y la pericia de los abogados, así como su compromiso con el caso, era fundamental en el curso de las causas. Muchas detenidas sin recursos, con la esperanza de obtener un proceso lo más exitoso posible, eran capaces de conseguir el apoyo de un defensor privado.21

La labor de los defensores —sobre todo los privados— en ocasiones llegaba a ser considerada sospechosa por los jueces, quienes creían que en el afán de atenuar el castigo de sus clientas o de conseguir su absolución, les brindaban herramientas discursivas para tergiversar los hechos y ajus-tarlos a ciertos requerimientos legales. Ello podía complicar el curso del proceso, pues si la “posibilidad de hacer valer su voz depende en última instancia del acceso a una buena defensa”,22 el que los jueces desconfiaran de los litigantes se podía convertir en un obstáculo para la indiciada. Sin duda los defensores aconsejaban a sus clientas, y en diversas ocasiones los ajustes o modificaciones en las declaraciones de las detenidas coincidían con su nombramiento.

Por ejemplo, Isabel Villanueva fue acusada por Herminia Cruz de haberla acuchillado. La agresora al ser detenida declaró que estaba en su casa cuando escuchó que afuera de su domicilio Herminia insultaba y “le[s] mentaba la madre” a ella y a su concuña. Entonces con el “cuchillo cebollero con el que estaba partiendo las cabezas de pollo, se le echó encima a la hoy quejosa metiéndole repetidamente el cuchillo […] cuando tal cosa hizo se encontraba completamente ciega de coraje”. Esta declaración la ratificó en la preparatoria. Sin embargo, previamente a las vistas cambió de abogado, quien solicitó una ampliación de su declaración, en la cual aseguró que Herminia —quien para entonces había fallecido con once puñaladas en el cuerpo— entró a su domicilio injuriándola y amenazándola, y la golpeó con un bote de basura; este dicho lo corroboraron dos personas que se habían enterado de oídas del suceso. De este modo, el defensor pidió la absolución por legítima defensa o, al menos, una sanción por homicidio en riña. No obstante, la corte de primera instancia afirmó que la riña no se había comprobado y la castigaron por homicidio simple.23

Por su parte, el Tribunal de Segunda Instancia aseguró que la modifi-cación en el recuento, se debió a que la inculpada relató “los hechos en la forma que sirve al defensor para formular la justificada de legítima defensa”; pero sobre todo porque para entonces la lesionada ya había fallecido a causa de las heridas. También dudaban de la veracidad de los testimonios de “oídas” de los vecinos, pues “de esta forma pudieran presentarse no un testigo sino los que se quisieran, porque desgraciadamente siempre existen personas dispuestas a rendir falso testimonio con la esperanza de la impunidad”.24 La gravedad de los crímenes le daba una mayor densidad a la dimensión conflictiva del proceso; en primer lugar, la inculpada era vista como una mayor amenaza, de ahí que no tuviera derecho a la libertad bajo fianza; en segundo, aumentaba la desconfianza de los jueces hacia los defensores y hacia lo que ellas pudieran argüir; y, por último, ese mismo recelo exigía un mayor refinamiento en las estrategias narrativas de la procesada que iban desde cambiar de abogado hasta relatar los hechos con un énfasis distinto con el que pudieran conmover los juzgadores.

Los jueces, por su parte, tenían la obligación de “aclarar la obscuridad” (cp, art. 314o.). Para ello, debían realizar, a partir de lo escrito en el proceso y lo dicho en las audiencias, una veraz reconstrucción de los hechos que les permitiera dictar autos y sentencias condenatorias o absolutorias. Sin embargo, las interpretaciones de los hechos y del procesado estaban inevitablemente tamizadas por concepciones personales. Una forma de mitigar el exceso de interpretación personal de los juzgadores fue la creación de las cortes colegiadas en 1929;25 así, se debía llegar a un acuerdo para sentenciar. Es precisamente en este terreno, en el de las interpretaciones y posibles discrepancias, donde se abrían intersticios para la negociación ya que las narrativas de las inculpadas y de su defensa podían desempeñar un papel preponderante en la resolución final de sus casos.

Existían tres tipos de posible disenso entre jueces. Cuando la opinión del juez de instrucción, quien dictara la formal prisión, se veía contravenida por la corte penal (a la cual él pertenecía) al absolver al reo (incluso él mismo podía optar por la absolución). También podían surgir discrepancias entre la Corte Penal de Primera Instancia y el Tribunal Superior de Segunda Instancia, lo que se evidenciaba en la modificación de sentencias. Y, por último, los votos particulares de alguno de los jueces integrantes de las cortes o tribunales magistrados que, si bien no modificaba la sentencia, expresaba su inconformidad con el fallo.

Por supuesto, los disensos no siempre eran favorables para las acusadas. Con todo, las discrepancias entre jueces flexibilizaban de alguna manera la rigidez del proceso, permitiendo que los relatos y argumentos de las acusadas y sus defensores fueran atendidos, abriéndoles a su vez espacios para negociaciones beneficiosas. Es por ello que, aunque de manera restringida y desde la desigualdad, incluso las magras defensas que pudieran en ocasiones influir en sus sentencias.

El encuentro de miradas en el proceso. Narrativas de la justiciaReconocemos dos estrategias discursivas de negociación utilizadas por las procesadas y sus defensores. De un lado, los argumentos de orden legal establecidos por los abogados que en muchas ocasiones se complementaban; de otro, con relatos retóricos a través de los cuales inculpadas y defensores pretendían construir narraciones convincentes en torno a sus motivaciones y a su persona que les permitieran ser percibidas por sus juzgadores de manera positiva.

Con los juicios escritos se pretendió, como ha señalado Elisa Speck-man, disminuir la teatralidad que llegaba a revestir los juicios orales hasta 1929 con artificios manipuladores por parte de inculpadas y defensores.26 No obstante, consideramos que aún en los juicios escritos existía un espacio para la teatralidad o dramatización que se evidencia en la retórica de las acusadas y en las intervenciones de defensores; es decir, en las narraciones las cuales se apoyan en valores diversos (de justicia, de género, morales, etcétera), en adjetivaciones, incluso en los formalismos verbales con los que se dirigían a los jueces y hasta en el tipo de papel utilizado (grueso o delgado, con o sin membrete).

En principio, las indiciadas no desconocían del todo que habían cometido un crimen: “los dominados saben que son dominados, saben cómo y por quiénes; lejos de consentir en la dominación, dan inicio a todo tipo de sutiles modos de soportarla, hablar de ella, resistir, socavar y confrontar los mundos desiguales y cargados de poder en que viven”.27 Por ello, las delincuentes buscaban no ser descubiertas ni detenidas; y, en tal caso, al declarar se ocuparían de construir narrativas persuasivas, en muchas ocasiones incluso apropiándose “de los lenguajes de la dominación para poder ser registrados o escuchados”.28 Las procesadas nutrían sus exposiciones con valores morales, de género y de justicia propios de la época.

Las discrepancias entre juzgadores al momento de aplicar sanciones no eran exclusivamente de orden técnico o jurídico. Es relevante anotar que la diversidad de interpretaciones por parte de los jueces sobre un hecho criminal era posible gracias a que el arbitrio judicial les permitía —y exigía— hacer una reconstrucción de los hechos. En segundo lugar, conforme a las características del delincuente, el contexto del delito y el castigo que creían adecuado para el caso; es aquí cuando sus decisiones podían verse influidas por la manera en que las procesadas narraban los acontecimientos, esto es, sus motivaciones y sus circunstancias, a lo que se añadían los alegatos de los defensores tanto los jurídicos como los relativos a la persona que defendían.

En tercero, y vinculado con lo anterior, las apreciaciones elaboradas por los jueces se encontraban afectadas por valores que sobrepasaban el texto de la ley, es decir por ideas de justicia o de género específicas del contexto sociopolítico. Así, por un lado, el recato femenino, la maternidad responsable o el padecimiento de adversidades económicas y sociales eran elementos que podían despertar simpatía en los jueces. Por otro, la idea de justicia social abanderada por los gobiernos posrevolucionarios hacía efectivo el reconocimiento de clases desprotegidas, sobre todo de las mujeres campesinas o indígenas que llegaban a la ciudad de México con usos y costumbres ajenos a la gran urbe, que en el terreno de la administración de justicia se convertía generalmente en benevolencia.

De acuerdo con Lorenzo Meyer durante las décadas posteriores a la Revolución mexicana, los gobiernos en turno insistieron en la necesidad de incorporar a las masas a una vida ciudadana plena,29 para lo cual “la ideología revolucionaria de México comprometió al Estado a aminorar en lo posible la desigualdad en la distribución de los frutos de la actividad productiva”.30 Y aunque a partir de 1940 “la justicia social” que había sido “prioridad en el gobierno cardenista” perdía importancia, “nunca se eliminó de la agenda del régimen”,31 y había logrado calar hondo en el discurso de la justicia penal.

Así, el ser indígena, la ignorancia y/o la pobreza eran entendidas por los jueces como condicionantes que, si bien no justificaban la comisión de delitos, sí eran considerados como circunstancias particulares del crimen. Por ejemplo, Antonia, de 27 años de edad, madre soltera y provinciana, tenía un año y medio trabajando como lavandera —y viviendo— en casa del señor James G. Byington. Fue acusada del robo de unos cubiertos con un valor supuesto de 400 pesos.32 Al ser detenida reconoció que “los sacó con objeto de pignorarlos y obtener dinero para una hija suya que está muy enferma, que su intención fue juntar el dinero que le prestaran y que después los devolvería”. Los jueces de sentencia consideraron que dadas las características de la procesada (ser confesa, delincuente primaria, haber devuelto los objetos, su “escasa educación”) y las circunstancias del robo (la manutención de su hija), merecía un mes de prisión con el beneficio de la condena condicional.33

Por su parte, María del Carmen, acusada de contagio venéreo, aseguraba que era imposible que ella estuviera infectada de gonorrea, pues apenas tenía ocho días ejerciendo la prostitución, “obligada por la miseria en que vive, pues fue abandonada por su amante, teniendo un hijo de seis meses”.34 Las inculpadas sobre todo de clases populares buscaban resaltar su pobreza o su ignorancia, cuando no enfatizar su situación de víctimas, para “ablandar” a sus juzgadores, lo cual llegaba a funcionar siempre y cuando el crimen no transgrediera el ideal femenino de docilidad, honradez o responsabilidad materna. Además del abandono y la pobreza, era importante para muchas demostrar buena fama y recato. Eva González Sota Riva, de 19 años, soltera y con estudios hasta segundo de primaria, llegó a la ciudad de México proveniente de Veracruz para trabajar como sirvienta, sin notificar a sus empleadores que estaba embarazada. Seis meses más tarde, la patrona encontró en el cuarto de servicio un vitrolero con alcohol que contenía un feto de aproximadamente cuatro meses de gestación.

Eva, en su primera declaración, dijo que tenía una niña de cinco años con Alberto Iniesta, pero que éste no le cumplía las promesas de matrimonio y “nunca le ha dado centavos para el sostenimiento de su hija”. Al embarazarse nuevamente de Iniesta y sabiendo que su hija “sufrió mucho, pues había días que no tenía un pan para alimentarla […] y temiendo volver a sufrir con el nuevo ser” decidió, sin consejo y sin ayuda de nadie, colocarse una sonda para abortar. En la preparatoria, ya con abogado de oficio, insistió en lo dicho aunque se evidencia cierto refinamiento en su relato, el cual fue recuperado por los jueces de sentencia: “siempre ha llevado una buena vida, y que si ha dado los deslices con Alberto, es porque él la ha engañado siempre […] y su situación es apremiante y por eso tiene que trabajar para sostener a su hija”, pues “no tiene casa ni dinero con qué vivir”. La narrativa construida por Eva fue exitosa, pues supo apropiarse de la retórica posrevolucionaria a la que atendían los jueces: una mujer pobre, honrada, buena madre (que trabaja para sostener a su hija) y engañada por un hombre.

La corte de sentencia le otorgó la pena más baja por este crimen, seis meses de prisión y una condena condicional por 100 pesos, en tanto “confesó su delito y adujo como causa para cometerlo su estado de miseria”. A pesar de no ser virgen, de tener una hija natural y de haber abortado, para los juzgadores Eva no tenía mala fama, pues aunque la “buena fama” se refere “a la conducta sexual”, ese reconocimiento es también “el juicio de los demás sobre una persona”. De modo que le otorgaron un castigo atenuado ya que, víctima de engaños, se relacionaba sexualmente con el mismo hombre, vivía en casa decente, respondía a las indicaciones de su pa-trona (al grado de dejarse apresar) y se comportaba adecuadamente con los varones de la casa. Por otro lado, acreditaron que el embarazo estuvo oculto y que “el fruto provenía de una unión ilegítima” en tanto que “dada la naturaleza de las cosas, y tratándose de embarazos, el dicho de la mujer tiene capital importancia como confesión”.35

Temas como el amor materno, la honra y la victimización de la mujer (falta de empleo, abandono o maltrato de la pareja) se teñían con el léxico posrevolucionario, que buscaba comprender a la criminalidad femenina a partir de los factores sociales que la provocaban; esta situación evidencia a su vez la consolidación de una conciencia distinta sobre tales asuntos entre la misma población. La señora Esther Carro denunció a su sirvienta, María Concepción Pérez, por aborto e inhumación clandestina, tras descubrir enterrada en el jardín una caja de cartón con el cadáver de un feto. La doméstica tenía 18 años de edad, era analfabeta y provinciana; al ser remitida a las autoridades declaró que al verse abandonada por su esposo y padre de la criatura, “se vino a esta ciudad a trabajar” con siete meses de embarazo. Aseguró que tras una caída “se sintió mala”; al poco rato tuvo “la necesidad de ir al escusado […] y se oscureció demasiado sintiéndose con más dolores y entonces fue cuando nació el niño […] que nació muerto, […] hizo una cajita de cartón y ahí [lo] depositó [y lo] fue a enterrar”; dijo que desconocía si ello “era ilícito o no”, y que si no había comentado a nadie lo sucedido, fue porque le daba pena que el hijo de la señora “le fuera a ver la sangre”.36

En su declaración preparatoria ratificó lo dicho y explicó cómo se dio el alumbramiento: se puso en cuclillas junto a la cama, cuando nació el niño lo tapó con el rebozo; tardó diez minutos en recuperarse, entonces lo tocó, “y como viera que no se moviera, la dicente creyó que estaba muerto, sin que se haya cerciorado perfectamente de esto”. En el reconocimiento médico que le practicaron en la oficina ministerial, se encontró que María Concepción presentaba huellas de “probable parto prematuro” y que el cadáver del niño, con ocho a nueve meses de vida intrauterina, no presentaba huellas de violencia exterior.37

El juez de instrucción la liberó por falta de pruebas por el aborto, considerando además “innecesario, en el caso, entrar al estudio del fondo del dicho delito”; por la inhumación clandestina le dictó formal prisión y le otorgó libertad bajo fianza. Una semana más tarde se anexaron los resultados de la autopsia del bebé y resultó que había respirado al nacer y que había muerto por “asfxia probablemente por estrangulación”. El agente ministerial la acusó entonces por infanticidio. En la declaración preparatoria al respecto, la sospechosa negó terminantemente tal imputación “no explicándose por qué razón los médicos legistas hayan asentado” tal dictamen.38 Con todo, y a pesar de que la autopsia no corroboraba fehacientemente el estrangulamiento, el juez de instrucción dictó formal prisión por infanticidio agravado, aunque no requirió su reaprehensión.

Por su parte, el defensor de oficio no solicitó más pruebas forenses. En sus conclusiones aseguró que en efecto el delito de inhumación clandestina se había comprobado tanto por la confesión de la acusada como por la corroboración del mismo por las autoridades. Agregó que tal acto fue consecuencia de la poca edad de María Concepción, de que “carecía de la reflexión necesaria para poder medir las consecuencias” y del “estado patológico y el temor injustificado […] la impulsaron a obrar de esa suerte, dado el estado de gravedad en que se vio después del alumbramiento en donde no recibió atenciones de ningún género”. En cuanto al infanticidio, el litigante sostuvo que el infanticidio no se había comprobado, pues no había elementos médicos que demostraran la causa real de la muerte del infante, ya que sólo se mencionaba una asfixia por probable estrangulamiento, e insistió en que el alumbramiento se había dado sin las “maniobras médicas indispensables”, lo cual pudo originar, en todo caso, la muerte el niño.39

Los jueces de primera instancia le otorgaron cinco meses de prisión con el beneficio de la condena condicional por inhumación clandestina y la absolvieron por infanticidio, pues consideraron que la confesión de María Concepción había sido “tan ingenua y congruente” que les resultaba veraz: al ser ella “de la clase humilde del pueblo, sin ninguna instrucción, supina ignorancia de las consecuencias de sus actos, campesina recientemente llegada a la capital, sin ninguna malicia y sin el menor propósito de engañar a la Justicia, relató los hechos de una manera lisa y llana, produciendo por todo lo anterior la convicción de que, en caso de haber ella estrangulado a su hijo, lo hubiera confesado”, a lo que sumaban el primer informe médico que corroboraba que el cadáver no presentaba huellas de estrangulamiento, invalidando la autopsia por falta de contundencia en su informe.40

Dicha resolución fue apelada por el Ministerio Público. Los magistrados del Tribunal de Segunda Instancia, por su parte, la encontraron culpable por infanticidio. En primer lugar, desconocieron el reporte médico inicial, pues sólo estaba firmado por el médico de guardia y no por el responsable. En segundo, consideraron que en el informe forense, elaborado con “los experimentos que la ciencia aconseja”, aun cuando no demostrara que la muerte había sido por estrangulamiento “no ponen en duda que la criatura haya sido muerta por asfxia”. Por último, opinaban que no se le podía “conceder mayor valor probatorio” a la confesión de la inculpada que a una “prueba científca” simplemente porque parezca “inocente y congruente”. La responsabilidad de la criminal, a su parecer, se basaba en el hecho de haber enterrado a su hijo sin haberse cerciorado si en efecto estaba muerto, lo cual constituye un medio de por sí de matar por asfixia. [… Así] malamente […] la criada invoca al abandono de su marido [… y] pretende llevar su ignorancia hasta el punto de decir que no sabía si era lícito o ilícito enterrar un cadáver; [en todo caso], si la rudeza de la acusada fuera tal, puede admitirse en el delito de inhumación clandestina; [pero] no puede admitirse hasta el extremo de que la acusada creyera que era lícito enterrar a su propio hijo sin cerciorarse previamente si estaba muerto, simplemente porque vio que no se movía.41

La sancionaron con seis años de prisión, aunque nunca ingresó a la cárcel porque no fue localizada para su reaprehensión. La compasión que mostraron los jueces de la primera corte, que podemos considerar como producto de un paternalismo jurídico que atendía a circunstancias de ignorancia y de pobreza, se interpretó en esta ocasión como un engaño por un asunto de género. En otras palabras, cuando las transgresiones penales violentaban también el ideal femenino, los juzgadores podían ser poco crédulos y bastante severos. Ello indica que la idea de justicia defendida por el propio sistema judicial, y a partir de la cual se justificaban los castigos, era una labor por demás compleja en tanto que a lo largo de los procesos se iban confrontando posturas diversas, las cuales, a su vez, estaban engarzadas con valores morales, de género y de clase muy particulares.

En este sentido, los casos de infanticidios son interesantes pues muestran la pugna —o en ocasiones, la fusión— de visiones y narrativas. Conforme a las fuentes, sólo el 20 por ciento (dos de diez) de las procesadas en su primera declaración dijeron haber cometido el crimen por cuestiones de honra o para ocultar amores ilícitos y el 50 por ciento por cuestiones pecuniarias. En la siguiente testificación, la preparatoria, el 60 por ciento agregó el argumento de la honra como motivación preponderante. Ciertamente, en las preparatorias las procesadas ya contaban con abogado, de modo que su intervención en tal énfasis es bastante plausible. De cualquier manera, varias de las acusadas —y los litigantes— solían remarcar a lo largo de sus participaciones el abandono moral y económico en el que se encontraban, a sabiendas quizá de que en la práctica los jueces eran benevolentes en tales circunstancias.

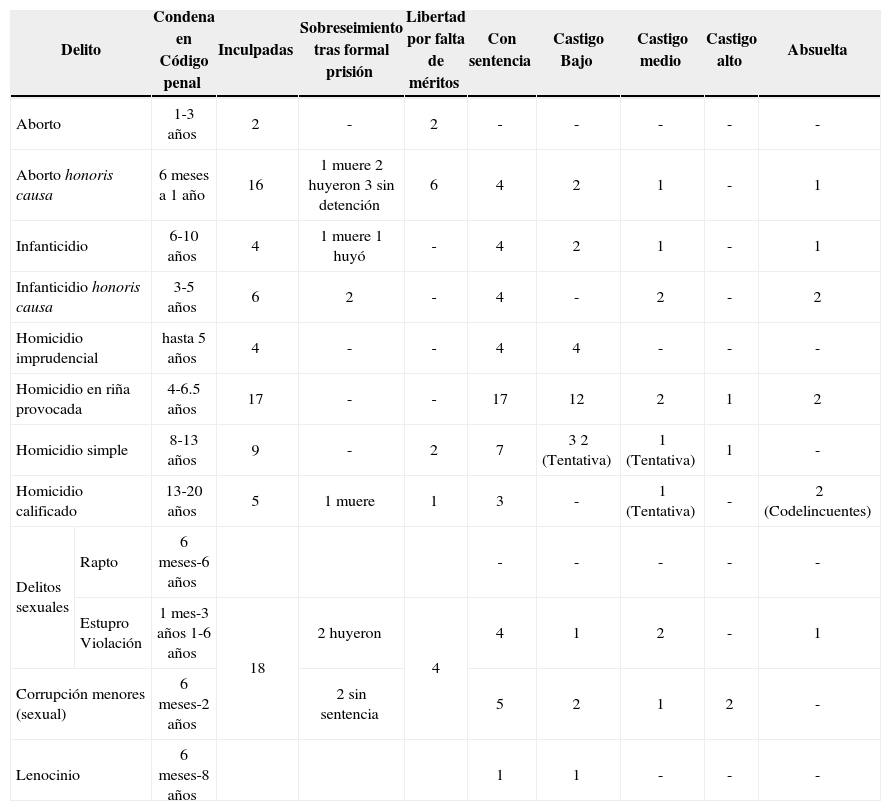

En contraparte, la rigidez de los jueces solía exhibirse cuando a su parecer las mujeres llevaban una vida desordenada y deshonesta, eran agresivas, malas madres o se dedicaban al mundo del comercio sexual, esto es, cuando con su comportamiento contravenían el ideal femenino. Conforme a nuestras cifras, los procesos por violencia extrema y los de orden sexual eran los que más recibían sentencia: homicidios, infanticidios, delitos sexuales (rapto, estupro, violación), corrupción de menores y lenocinio (cuadro 1); sin embargo, las condenas eran en general reducidas conforme a las penas estipuladas por el código, incluso en los homicidios (cuadro 2).

* Porcentaje de mujeres procesadas y sentenciadas por tipo de delito

| Delito | Procesadas | Sobreseimiento tras formal prisión % | Libertad por falta de méritos % | Sentencia definitiva | |

|---|---|---|---|---|---|

| Condenadas % | Absueltas % | ||||

| Aborto | 2 | - | 100(2) | - | - |

| Aborto honoris causa1 | 14 | 42.85 (6) | 28.6 (4) | 21.42(3) | 7.14(1) |

| Infanticidio | 4 | - | - | 75(3) | 25(1) |

| Infanticidio honoris causa | 6 | 33.3 (2) | - | 33.3 (2) | 33.3 (2) |

| Homicidio imprudencial | 4 | - | - | 100 (4) | - |

| Homicidio en riña provocada | 17 | - | - | 88.23(15) | 11.77(2) |

| Homicidio simple | 9 | - | 22.2 (2) | 77.8 (7) | - |

| Homicidio calificado | 5 | 20 (1 - muere) | 20(1) | 20 (1 tentativa3) | 20 (2 codelincuentes4) |

| Delitos sexuales Corrupción menores (sexual) lenocinio | 182 | 22.2 (4) | 22.2 (4) | 50(9) | 5.5(1) |

Cuatro de los 18 procesos son por algún delito sexual (rapto, estupro y/o violación); cinco por algún delito sexual y corrupción de menores, cuatro por corrupción de menores.

Se conocía como aborto o infanticidio honoris causa cuando el hijo era ¡legítimo y había estado oculto de la sociedad y del Registro Civil.

Tipos de castigo por delitos con sentencia definitiva

| Delito | Condena en Código penal | Inculpadas | Sobreseimiento tras formal prisión | Libertad por falta de méritos | Con sentencia | Castigo Bajo | Castigo medio | Castigo alto | Absuelta | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Aborto | 1-3 años | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |

| Aborto honoris causa | 6 meses a 1 año | 16 | 1 muere 2 huyeron 3 sin detención | 6 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | |

| Infanticidio | 6-10 años | 4 | 1 muere 1 huyó | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | |

| Infanticidio honoris causa | 3-5 años | 6 | 2 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | |

| Homicidio imprudencial | hasta 5 años | 4 | - | - | 4 | 4 | - | - | - | |

| Homicidio en riña provocada | 4-6.5 años | 17 | - | - | 17 | 12 | 2 | 1 | 2 | |

| Homicidio simple | 8-13 años | 9 | - | 2 | 7 | 3 2 (Tentativa) | 1 (Tentativa) | 1 | - | |

| Homicidio calificado | 13-20 años | 5 | 1 muere | 1 | 3 | - | 1 (Tentativa) | - | 2 (Codelincuentes) | |

| Delitos sexuales | Rapto | 6 meses-6 años | - | - | - | - | - | |||

| Estupro Violación | 1 mes-3 años 1-6 años | 18 | 2 huyeron | 4 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | |

| Corrupción menores (sexual) | 6 meses-2 años | 2 sin sentencia | 5 | 2 | 1 | 2 | - | |||

| Lenocinio | 6 meses-8 años | 1 | 1 | - | - | - | ||||

Destaca el caso de los atentados de orden sexual, principalmente la corrupción de menores; este era el delito que recibía de manera porcentual penas altas y además era común no otorgar la condena condicional cuando la delincuente se desenvolvía en los bajos fondos o mostraba una conducta sexual “licenciosa”. Ello corresponde, sin duda, a las preocupaciones de la época por la existencia de este tipo de transgresiones y a que la mujer con sexualidad activa era vista como un potencial peligro para la sociedad, pues se le asumía corrompida en su personalidad.

De nuestra muestra sólo una mujer recibió sentencia por homicidio calificado, el cual fue en grado de tentativa. María Rojas fue detenida en completo estado de ebriedad en la vía pública mientras ahorcaba a su hijo de seis años, a quien obligaba a pedir limosna, pues éste no quería entregarle el dinero que había conseguido. A ojos de sus juzgadores, la madre poseía muy malos antecedentes: tenía 29 años, era soltera, analfabeta, se dedicaba al hogar por lo que no tenía ingresos pecuniarios, era ebria común, había estado detenida por robo y lesiones en dos ocasiones en el Tribunal para Menores y otra por lesiones en el Penal de las Islas Marías. Fue castigada con cinco años de prisión y le retiraron los derechos civiles y la patria potestad sobre su hijo; los jueces agravaron el homicidio por ventaja y traición, pues “como madre del menor ofendido violó la fe o seguridad que tácitamente debía prometer al ofendido en virtud de sus relaciones de parentesco”.42

En el caso de las filicidas, los argumentos de miseria o de protección de sus hijos como justificantes para el asesinato no abonaban a su favor, salvo en los casos de las infanticidas que cometían el crimen para guardar una deshonra. Ello demuestra la existencia de una sensibilidad generalizada ante el infortunio económico y social de una parte de la población, a la par de una marcada conciencia sobre el recato sexual femenino como símbolo de buena mujer y de la madre como responsable de los hijos, así como el repudio a aquellas quienes sin justificación alguna —honra o miseria— no atendieran su función de madre amorosa y protectora.

Otro tipo de mujeres alejadas del estereotipo, y que llegaban a recibir pocas consideraciones por parte de los juzgadores —y de todo el sistema judicial—, eran las prostitutas, las meseras, las cabareteras o las malvivientes, a quienes les resultaba difícil servirse de atributos femeninos dadas las circunstancias de los delitos que solían protagonizar (lesiones, robos, contagio venéreo, corrupción sexual de menores o corresponsabilidad en delitos sexuales). Normalmente buscaban negar los hechos o aminorar sus faltas, mostrándose ingenuas o apremiadas por de situaciones adversas. Tal fue el caso de la prostituta María Elena Diosdado, quien fue detenida tras robarle a un cliente varios objetos y dinero en efectivo. En principio negó los hechos, pero en la preparatoria aceptó el hurto alegando que estaba un poco tomada, e ignoraba por qué pudo ocurrírsele robar esos objetos, cosa que nunca antes había hecho, no obstante haber tenido oportunidades para ello, que es tan torpe en esa clase de actividades que ni siquiera se le ocurrió esconderse, e inmediatamente que fue señalada como responsable y al ser interrogada por la policía como la autora del robo y aceptó devolver, como lo hizo todos los objetos robados, […] que si antes negó haber cometido el delito lo hizo por haber creído que en esa forma eludía el castigo, que no recibió consejo de nadie.43

Los jueces de sentencia le otorgaron una pena relativamente baja: un año (de tres máximo) de prisión más una multa de 600 pesos, pues consideraron que el robo no fue violento, que confesó su delito, que devolvió lo robado, que tenía 21 años de edad y que pertenecía a “la clase humilde del pueblo”; sin embargo, le negaron el beneficio de la condena condicional, puesto que “no acreditó que tenga buena conducta anterior ni modo honesto de vivir, pues hay que advertir que la acusada confesó que se sostiene de lo que gana como prostituta y no tiene modo honesto de vivir”.44 De nuestra muestra de procesadas por corrupción (sexual) de menores, delitos sexuales (rapto, estupro o violación) y/o lenocinio, diez (55.5 por ciento) recibieron sentencia; de éstas, ocho pudieron haber recibido condena condicional, sin embargo a tres les fue negada a causa de su oficio: dos prostitutas y una mesera-lenona.

Esta demostración de mala vida igualmente jugó en contra de Tomasa Echeverría, de 25 años, soltera, dedicada a su hogar y con estudios hasta segundo de primaria. Tomasa estaba en completo estado de ebriedad cuando entabló una riña en la vía pública con el novio de la mujer a quien supuestamente cortejaba. Al ser remitida a las oficinas del Ministerio Público, se encontró con que había otra acusación en su contra; horas antes había estado bebiendo en una cervecería con José Navarro, quien aseguró que Tomasa le había sustraído 100 pesos del pantalón. Los jueces le otorgaron seis meses de prisión dado que era “delincuente primaria […], persona de humildísima condición social y además de deficientes instrucción y educación”;45 sin embargo, le negaron la condena condicional, pues no había probado tener buena conducta ni un modo honesto de vivir.

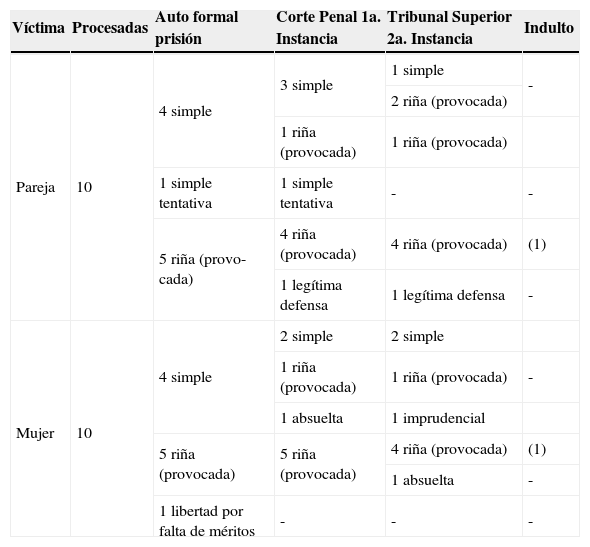

En lo que a la violencia respecta, los jueces llegaban a tener cierta compasión con las asesinas que lograban demostrar haber sido víctimas de violencia, sobre todo por parte de varones en el ámbito doméstico. Los juzgadores, aun cuando no eran del todo indulgentes, pues difícilmente consideraban que los homicidios se cometían en situaciones de desesperación grave, en general aplicaban penas benignas a través de la figura delictiva del homicidio en riña con carácter de provocada. Así, las acusadas buscaban enfatizar lo más posible su situación de victimización, lo cual resultaba comúnmente en una modificación favorable del tipo de homicidio (cuadro 3).

* Modificación del tipo de homicidio con agresión

| Víctima | Procesadas | Auto formal prisión | Corte Penal 1a. Instancia | Tribunal Superior 2a. Instancia | Indulto |

|---|---|---|---|---|---|

| Pareja | 10 | 4 simple | 3 simple | 1 simple | - |

| 2 riña (provocada) | |||||

| 1 riña (provocada) | 1 riña (provocada) | ||||

| 1 simple tentativa | 1 simple tentativa | - | - | ||

| 5 riña (provo-cada) | 4 riña (provocada) | 4 riña (provocada) | (1) | ||

| 1 legítima defensa | 1 legítima defensa | - | |||

| Mujer | 10 | 4 simple | 2 simple | 2 simple | |

| 1 riña (provocada) | 1 riña (provocada) | - | |||

| 1 absuelta | 1 imprudencial | ||||

| 5 riña (provocada) | 5 riña (provocada) | 4 riña (provocada) | (1) | ||

| 1 absuelta | - | ||||

| 1 libertad por falta de méritos | - | - | - |

De 38 inculpadas por homicidio (incluso en tentativa), resultado de agresiones físicas (incluidos tres envenenamientos), fueron 30. De éstas, 20 atentaron contra varones: once parejas, tres hijos, un padrastro, dos yernos, un conocido y dos desconocidos. Otras diez mataron a mujeres: ocho conocidas, una desconocida, otra la hermana.

María Guadalupe García fue sentenciada a ocho años de prisión por la Corte de Primera Instancia por homicidio simple perpetrado sobre su amasio. Por su parte, los jueces del Tribunal de Segunda Instancia modi-ficaron la tipificación del crimen por homicidio en riña en carácter de provocada, pues consideraron creíble lo que asentó en su declaración preparatoria: “en la vida que con él hizo la trataba con sevicia y la tenía amenazada de muerte, por lo cual sin necesidad cargaba un cuchillo […] el día de los hechos […] de repente el occiso se enojó dándole un golpe […] por lo que la inculpada se lo quitó [el cuchillo] y tirándolo al suelo le pegó con él”. De modo que, aun cuando “la educación intelectual de la acusada es mala, que se trata de una pepenadora de basura de 55 años de edad con medios de vida precarios”,46 le otorgaron una pena alta para el tipo de delito, cinco años y seis meses, pues contaba con ocho detenciones anteriores por lesiones.

Las asesinas de varones, sobre todo en el ámbito doméstico, podían ser vistas como víctimas de una situación de vida difícil y de cierta desigualdad por su condición femenina; por ello, sin ser exculpadas, obtenían castigos atenuados. En cambio, cuando la riña era entre mujeres había menos modificaciones en el proceso y las sentencias (cuadro 3), lo que significa que había menor consideración por parte de los juzgadores, quizá porque asumían que las mujeres se batían en igualdad de circunstancias; dos mujeres riñendo se les suponía más bien rijosas y agresivas antes que víctimas. Por ejemplo, Soledad Santos murió a causa de una cuchillada que le propinó Ángela Flores Casanova en una trifulca que se originó cuando la occisa fue al domicilio de la heridora para reclamarle los chismes e insultos que propalaba sobre ella. Soledad y varios testigos afirmaron que, en medio del desaguisado, fue atacada por Ángela, quien sostuvo hasta el último momento del proceso su inocencia. Ni los jueces de primera instancia ni los magistrados de segunda le concedieron la atenuante de riña y la condenaron a ocho años de prisión, la pena más baja, por homicidio simple.

Por último, diremos que además de la apropiación de la retórica de la justicia, las mujeres procesadas también construían narrativas que se oponían más abiertamente al poder al construir relatos que iban desde la negación categórica de la comisión del crimen (aun cuando todas las pruebas las inculparan), el desconocimiento de que los actos cometidos eran criminales, la modificación de sus testificaciones, el olvido fragmentado de los hechos, hasta algún tipo de obnubilación momentánea que las había llevado a cometer el delito. Por supuesto, hubo quienes lograron resistir con éxito el castigo, al corromper a las autoridades policiales y/o escapar para no ser reaprehendidas y enviadas a prisión.

Reflexiones finalesA lo largo del proceso penal se evidencian diversas narrativas en tensión, es decir formas distintas de entender e interpretar las conductas criminales que en ocasiones se articulan entre sí. En el caso de la delincuencia femenina, además de los argumentos de orden jurídico y preceptos posrevolucionarios en los que se cimienta el orden penal, diversas pautas de género y morales se desvelan en el momento de aplicar sentencias.

Para las mujeres indiciadas experimentar un proceso penal implicaba no sólo encarar a los jueces, sino a toda la maquinaria judicial en su conjunto, la cual estaba conformada por una diversidad de actores (policías, agentes judiciales y ministeriales, abogados, empleados de oficina, celadores, etcétera) y, en ocasiones, por desventuras. En principio, debían lidiar con una serie de suspicacias que comenzaban con la detención y concluían con las valoraciones que de ellas hacían los jueces; en general, quienes las interrogaban, quienes transcribían sus declaraciones y quienes leían los procesos podían hacerlo con cierta desconfianza. Igualmente, las indiciadas llegaban a enfrentar acoso por parte de agentes policiales y judiciales, malas defensas (sobre todo de abogados de oficio) o procesos bastante largos.

Por supuesto, la falta de recursos materiales, sociales e intelectuales, complicaba la situación de las procesadas. Sin embargo, por más adverso que fuera el escenario, muchas de ellas eran capaces de implementar diversos tipos de estrategias para resistir o negociar los embates de la estructura judicial. Inocentes o culpables, las procesadas buscaban obtener el mejor desenlace posible, para lo cual podían servirse de estrategias diversas: corromper a las autoridades, escapar, en caso de ser detenidas a procurarse el mejor abogado (aun, las pobres) o elaborar narrativas en las que “se apropiaban del lenguaje de las autoridades”, incorporando en sus narraciones “la retórica revolucionaria”.47

A pesar de que el proceso penal se llevaba por escrito, contenía cierta teatralidad o dramatización que complejizaba la labor de los jueces, quienes en ocasiones llegaban a disentir entre ellos mismos: abogados dirigiéndose a los jueces con una retórica formalista y respetuosa, elaborando escritos en papel fino y membretado; mujeres aludiendo a su honradez, a su recato, a sus sentimientos religiosos o maternos, a su ignorancia, a sus temores, a los hostigamientos sufridos desde su detención; testigos abonando a la buena conducta y honorabilidad de las acusadas; la parte acusadora buscando desacreditar la calidad moral de la detenida, y jueces que desconfia-ban y reorganizaban los argumentos para que la ley se aplicara adecuadamente. Procesadas y defensores buscaban persuadir a los juzgadores, quienes a su vez no querían ser engañados. El proceso penal se convertía en una puesta en escena a través de la palabra, donde se engarzaban ideas de justicia con valores morales, de género y de clase muy particulares; estas concepciones se debatían superponiéndose y entremezclándose.

Las narraciones de las procesadas —relatos paralelos a los argumentos de orden jurídico— eran pulidas por los defensores. Así, el ser una mujer pobre, ignorante, honrada, recatada, buena madre o víctima de entornos domésticos violentos eran los argumentos más socorridos por ellas, puesto que eran a los que los jueces solían prestar atención para otorgar penas bajas. Por otro lado, los límites de esta benevolencia o paternalismo jurídico posrevolucionario se establecían con las mujeres que, además del crimen cometido, habían transgredido el ideal femenino, esto es, cuando mostraban una sexualidad abierta y ajena al ideal o poca calidad moral (como una prostituta), cuando eran violentas o aguerridas, cuando no evidenciaban sentimientos maternos bondadosos o cuando llevaban una vida desordenada y deshonesta.

Por último, la apropiación que hacían las procesadas de la retórica posrevolucionaria para negociar sus sentencias, legitima de alguna manera la visión hegemónica defendida por el sistema judicial, y en última instancia por el Estado, en lo referente a los comportamientos delictivos femeninos, a la pobreza, la falta de educación, al ser madre, al maltrato de pareja. Pero este proceso no era del todo lineal; ellas también desafiaban al sistema al exponer sus puntos de vista o rechazando abiertamente los señalamientos que se les hacían, estableciéndose en la práctica una articulación de miradas que posibilitaría a la postre la transformación —aunque sutil— de los valores dominantes.

Profesora en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctora en Historia por la misma Universidad. Ha estudiado la criminalidad femenina en los años 1940 en la ciudad de México. Sus líneas de investigación se centran en la historia social y la historia cultural, con énfasis en los estudios de género y de mujeres en el siglo xx. Ha participado en diversos foros académicos nacionales e internacionales. Su dirección de correo electrónico es

Este artículo fue dictaminado por especialistas de forma anónima. This article has been peer reviewed.

Para más detalle sobre los cambios urbanos en la ciudad de México hacia la modernización de la primera mitad del siglo XX, así como en las formas de socialización, véanse Carmen Collado, Miradas recurrentes. La ciudad de México en los siglo xix y xx, 2 v., México, Instituto de Investigaciones Doctor José Luis Mora, 2004; y María Cristina Sánchez-Mejorada, Rezagos de la modernidad. Memorias de una ciudad presente, México, Universidad Autónoma Metropolitana, 2005. En cuanto a la modernización y los temores frente a la “modernización” de las conductas femeninas, véanse Elsa Muñiz, Cuerpo, representación y poder: México en los albores de la reconstrucción nacional, 1920-1934, México, Universidad Autónoma Metro-politana-Iztapalapa/Miguel Ángel Porrúa, 2002; Susie Porter, “Espacios burocráticos, normas de feminidad e identidad de la clase media en México durante la década de 1930”, en María Teresa Fernández Aceves, Carmen Ramos y Susie Porter (coords.), Orden social e identidad de género. México, siglos xix y xx, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social-Guadalajara, 2006; Martha Santillán, “Discursos de redomesticación femenina durante los procesos modernizadores en México, 1946-1958”, Historia y Grafía, México, Universidad Iberoamericana, n. 31, diciembre 2008; y Delincuencia femenina. Representación, prácticas y negociación judicial, Distrito Federal (1940-1954), tesis de doctorado en Historia, México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013, cap. I.

Alfonso Teja Zabre, “Exposición de motivos”, Código penal (1931), p. 23.

Alessandro Baratta, “El paradigma del género. De la cuestión criminal a la cuestión humana”, en Haydée Birgin, El género en el derecho penal: las trampas del poder punitivo, Buenos Aires, Biblos, 2000, p. 58.

Salvatore llama subalternos a “los sujetos de derecho —especialmente aquellos desprovistos de poder, riqueza e infuencias—”, o bien “toda situación en la que un individuo, grupo o clase se encuentra en una inferioridad de posición y recursos frente a otro que se percibe como dominante”. Ricardo Salvatore, Subalternos, derechos y justicia penal. Ensayos de historia social y cultural argentina 1829-1940, Barcelona, Gedisa, 2010, p. 13 y 42. Como es sabido, dicha categoría teórica proviene de Antonio Gramsci, quien en Cuadernos de la cárcel planteó el concepto como la experiencia de aquellos sujetos que mantienen una condición de subordinados frente al poder hegemónico, y que no participan en la configuración del mismo.

Arlette Farge, La atracción del archivo, Valencia, Edicions Alfons El Mágnánim, 1991, p. 26.

Nuestra muestra cubre el periodo de 1940-1947 y cuenta con cinco procesos por robo (uno de ellos también por lesiones y otro por homicidio); 16 por aborto; diez por infanticidio; 18 por delitos sexuales (rapto, estupro y violación), corrupción sexual de menores y/o lenocinio; 38 por homicidio (dos se procesaron inicialmente como imprudencial, once como resultado de una riña; 19 como simple, y seis como calificado).

Código de procedimientos penales, 1931, art. 2o. y s. Los artículos referentes se harán en el cuerpo del texto antecedidos de las siglas ccp.

Código penal, 1931, art. 90o. Los artículos se harán en el cuerpo del texto antecedidos de la siglas cp.

Cita tomada de Elisa Speckman, Instituciones de justicia y práctica judicial (1929-1971), tesis de doctorado en Derecho, México, Universidad Nacional Autónoma de México, en curso, s/p.

Idem.

El tema de la corrupción del sistema punitivo en el periodo es materia aún pendiente en la historia de la justicia mexicana; sin duda sería relevante abordarlo desde el género y la clase social, sin embargo rebasa nuestros objetivos. Véase ibid.

Aurora, de 17 años, aseguró ser violada por un custodio mientras se le abría proceso por robo doméstico. Aurora Flores y María Luz Hernández, robo, 1940, agn-tsjdf, c. 5662, exp. 4. El proceso por violación contra Rodolfo Fragoso —quien fue exonerado— se folió en el mismo proceso con la partida 1117/40.

Martha recibió trece meses de prisión; sin embargo, para cuando recibió sentencia llevaba detenida 19 meses. Martha Vargas, corrupción de menores, 1947, agn-tsjdf, c. 3883, exp. 683131.

Carmen Mejía, homicidio y robo, 1941, agn-tsjdf, c.3285, exp. 601947, f. 23, 77v-78.

Carmen Mejía, homicidio y robo, 1941, agn-tsjdf, c. 3285, exp. 601947, f. 21v-22.

La Ley de Amparo es un recurso constitucional para la protección de derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución; es decir, busca resolver controversias que se susciten por leyes o actos de todas las autoridades, sin distinción de rango, cuando violen dichas garantías. Véase José Luis Soberanes, Evolución de la ley de amparo, México, univer-sidad Nacional Autónoma de México/Comisión Nacional de Derechos Humanos, 1994.

Carmen Mejía, homicidio y robo, 1941, agn-tsjdf, c. 3285, exp. 601947, f. 154-155, 167, 294.

Ricardo Salvatore, op. cit., p. 19 y 42.

Los casos contras mujeres de clases acomodadas se distinguen, alcancen o no la libertad, por la complejización del proceso en muchos sentidos: cuentan con el servicio de despachos privados, utilizan constantemente todo tipo de recursos jurídicos (apelaciones, solicitud de fianzas, presencia repetida de testigos, muestra de diversas pruebas, exámenes médicos o psicológicos, etcétera). Ello lo analizo con mayor detalle en Martha Santillán, Delincuencia femenina…, cap. vi.

Ricardo Salvatore, op. cit., p. 44.

Es imprescindible elaborar una radiografía de la categoría de abogados de la época, y de la forma en que defensores de todo tipo, o incluso pasantes, circulaban por las oficinas ministeriales y juzgados en busca de clientes; igualmente, conocer a los defensores de oficio, sus sueldos, la cantidad de trabajo, su experiencia profesional, etcétera. Ello nos ayudaría a comprender mejor no sólo las relaciones entre éstos y las procesadas, sino el funcionamiento entre bastidores del sistema judicial, en los cuales transitaban una amplia variedad de actores (policías, peritos, médicos, asistentes, reporteros, fotógrafos, etcétera). Elisa Speckman ha estudiado el papel de los abogados para décadas anteriores en “El arte de poner apuestas las razones. Culturas y lenguajes en el foro penal (Ciudad de México. 1871-1929), en Los caminos de la justica en México, 1810-1910, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2010; y en “Ley, lenguaje y (sin) razón: abogados y prácticas forenses en la ciudad de México, 1869-1929”, en Jaime del Arenal y Elisa Speckman (coords.), El mundo del derecho. Aproximaciones a la cultura jurídica novohispana y mexicana (siglos xix y xx), México, universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas/Porrúa/Escuela Libre de Derecho, 2009; cfr. Andrés Lira, “Abogados, tinterillos y huizacheros en el México del siglo xix”, en Memorias del Tercer Congreso de Historia del Derecho Mexicano, México, universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1983.

Ricardo Salvatore, op. cit., p. 45.

El homicidio simple se castigaba con entre ocho y trece años de prisión; en riña o en duelo se sancionaba hasta con la mitad o hasta cinco sextos de la pena anterior, según fuera provocado o provocador. Se consideraba calificado cuando mediaba premeditación, ventaja, alevosía o traición y se castigaba con prisión entre trece y 20 años (cp, arts. 307o.-308o., 315o., 320o.).

Isabel Villanueva, homicidio, 1940, agn-tsjdf, c. 331, exp. 13, f. 1-2, 22, 27, 30-33.

Elisa Speckman, Instituciones…, s/p.

Elisa Speckman, “Dos crímenes, dos víctimas: los casos de Alicia Olvera y Nidia Camargo”, en Gerardo Villadelángel (coord.), El libro rojo, una continuación, México, Fondo de Cultura Económica, 2008, v. i.

William Roseberry, “Hegemonía y lenguaje contencioso”, en Gilbert Joseph y Daniel Nugent (comps.), Aspectos cotidianos de la formación del Estado, México, Era, 2002, p. 215-216. Cursivas en el original. Cfr. James Scott, Los dominados y el arte de la resistencia, México, Era, 2000.

William Roseberry, op. cit., p. 224.

Lorenzo Meyer y Héctor Aguilar, A la sombra de la Revolución mexicana, México, Cal y Arena, 1991, p. 130.

Lorenzo Meyer, “De la estabilidad al cambio”, en Historia general de México, México, El Colegio de México, 2000, p. 936.

Ibid., p. 911.

El salario mínimo marcado para 1946 era de 2.48 pesos. Una sirvienta laborando en casas de clase media podía ganar según nuestras fuentes judiciales entre 35 y 40 pesos mensuales. Nacional Financiera, 50 años, p. 112; Martha Santillán, Delincuencia…, p. 130.

Antonia Salazar, robo, 1942, agn-tsjdf, c. 5825, exp. 628146. Hay varios casos en los que las sirvientas sentenciadas por robo doméstico reciben castigos elevados, pues a consideración de los jueces el “abuso de confanza” se volvía un agravante sobre todo cuando no logran demostrar la existencia de un imperativo como el aducido por Antonia: la necesidad de los hijos. Véase, por ejemplo, Aurora Flores y María Luz Hernández, robo, 1940, agn-tsjdf, c. 5662, exp. 4.

María del Carmen Medina, peligro de contagio, 1945, agn-tsjdf, c. 430, exp. 91, f. 6.

Eva González, aborto, 1947, agn-tsjdf, c. 3882, exp. 682959, f. 2v-3, 11v-12, 33v-35.

María Concepción Pérez, infanticidio e inhumación clandestina, 1941, agn-tsjdf, c. 3340, exp. 607342, f. 1v.

Ibid., f. 8-11.

Ibid., f. 11v, 17, 21.

Ibid., f. 28.

Ibid., f. 33v-34.

Ibid., f. 40v-41v. Las cursivas son mías.

María Rojas, homicidio calificado (tentativa) y corrupción de menores, 1945, agn-tsjdf, c. 3634, exp. 650685, f. 35; María Rojas, apelación vs. sentencia por homicidio calificado (tentativa) y corrupción de menores, 1947, agn-tsjdf, c. 3933, f. 690674.

María Elena Diosdado, robo, 1944, agn-tsjdf, c. 410, exp. 124, f. 2.

Ibid., f. 3v.

Tomasa Echeverría, robo y lesiones, 1940, agn-tsjdf, c. 342, exp. 63, f. 36.

Guadalupe García, homicidio, agn-tsjdf, c. 5813, exp. 76, 1942, f. 44.

Pablo Piccato, “La experiencia penal de la ciudad de México: cambios y permanencias tras la Revolución”, en Ariel Rodríguez Kuri y Carlos Illades (comps.), Ciudad de México. Instituciones, actores sociales y conficto político, 1774-1931, México, El Colegio de Michoacán/ Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, 1996, p. 105, 112.