Las enfermedades reumáticas (ER) son causa frecuente de discapacidad, deterioro de la calidad de vida y altos costos en salud.

ObjetivoEstimar la prevalencia de dichas enfermedades usando la metodología Community Oriented Program for Control of Rheumatic Diseases (COPCORD) en el pueblo indígena misak del resguardo Guambia (Cauca), mayor de 18 años.

Materiales y métodosSe realizó un estudio transversal de base comunitario utilizando un muestreo aleatorio sistemático, en tres etapas: 1) selección de participantes casa por casa siguiendo la vía rural principal de cada vereda del resguardo de Guambia; 2) aplicación del cuestionario COPCORD, versión en español o versión adaptada y validada a la lengua wam del pueblo misak), por entrevistadores bilingües estandarizados, y 3) confirmación del diagnóstico por reumatólogos con acceso a toda la información. Se realizó estadística descriptiva.

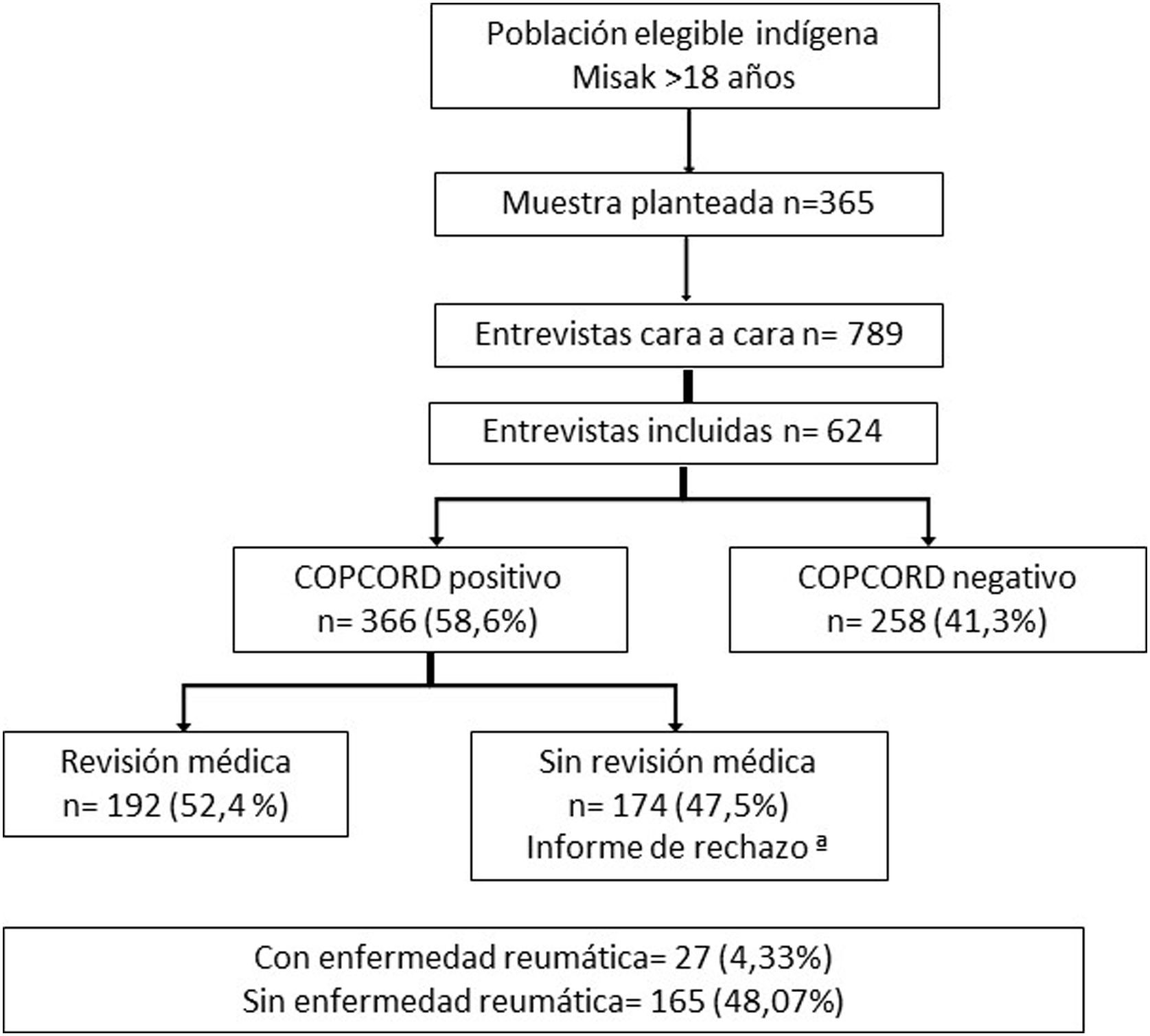

ResultadosDe un total de 624 personas encuestadas, el 67% fueron mujeres, la media de edad fue 44 años, el 49,2% tenía educación básica primaria y el 79,4% hablaba español. El dolor en los últimos siete días y/o histórico fue reportado en 366 encuestados (58,6%). Recibieron valoración médica 192 pacientes, de los cuales 27 (4,33%) tuvieron diagnóstico de enfermedad reumática y 21 (3,36%) de artritis reumatoide (AR).

ConclusiónLa prevalencia de ER fue menor a lo reportado, sin embargo, la prevalencia de AR (3,36%) fue mayor a la reportada en el resto del país y en otras comunidades indígenas de Latinoamérica. Las ER representan un problema de salud pública y la información particular en grupos indígenas es necesaria para el diseño de intervenciones específicas.

Rheumatic diseases are a frequent cause of disability, deterioration in quality of life, and high health costs.

ObjectiveThe objective of the study was to estimate the prevalence of rheumatic diseases using COPCORD methodology in the indigenous misak people of the Guambia - Cauca reservation, over 18 years of age.

Materials and methodsA community-based cross-sectional study was carried out using systematic random sampling, in 3 stages: 1. selection of participants house by house following the main rural road of each village of the Guambia reservation. 2. Application of the COPCORD questionnaire, Spanish version or version adapted and validated to Wam, misak language), by standardized bilingual interviewers. 3. Confirmation of the diagnosis was made by rheumatologists with access to all the information. Descriptive statistics were performed.

ResultsOf a total of 624 people surveyed, 67% were women, the average age was 44 years, 49.2% had basic primary education, and 79.4% spoke Spanish. Pain in the last 7 days and/or history was reported in 366 respondents (58.6%). One hundred and ninety-two patients received medical evaluation, of which 27 (4.33%) had a diagnosis of rheumatic disease and particularly 21 (3.36%) of rheumatoid arthritis.

ConclusionThe prevalence of rheumatic diseases was lower than reported, however the prevalence of rheumatoid arthritis (3.36%) was higher than that reported in the rest of the country and in other Indigenous communities in Latin America. Rheumatic diseases represent a public health problem and specific information on Indigenous groups is necessary for the design of specific interventions.

Las enfermedades reumáticas (ER) tienen un gran impacto en la población general, sin embargo, es mayor en poblaciones indígenas1, usualmente invisibles a los programas de atención médica en Latinoamérica, pues enfrentan un acceso limitado a la atención. Esta situación da lugar a la coexistencia de enfermedades infecciosas y crónicas que condicionan altos niveles de discapacidad, impacto socioeconómico y familiar, así como bajos niveles de calidad de vida. Se necesitan datos epidemiológicos concretos sobre el impacto de estas enfermedades en pueblos indígenas, en un contexto de comorbilidades, acceso desigual a la atención médica, barreras geográficas y lingüísticas, discriminación, escaso apoyo social y un reducido número de políticas de atención médica para brindar atención culturalmente sensible1. A lo anterior se le ha denominado sindemia, un marco teórico que postula que «la interacción de dos o más enfermedades biológicas en diferentes situaciones socioculturales y en el contexto de diversos estándares de atención médica, exacerba sus efectos nocivos en la salud de los individuos, las comunidades y las sociedades»2.

Se cuenta con información fragmentada sobre aspectos como la repercusión en la calidad de vida (el dolor, el sufrimiento, la deformidad progresiva y la incapacidad para llevar a cabo actividades de la vida diaria), sin embargo, hay otras variables complejas de medir, como el aislamiento social; la pérdida de oportunidades para el trabajo, la promoción laboral o la educación; la dependencia económica y los cambios indeseables en los proyectos de vida. Por lo antes expuesto, se propone enfatizar que el estudio de la prevalencia y el impacto en la calidad de vida de las ER debería ser parte de una lista de prioridades de salud, por sus connotaciones en relación con los aspectos individual, familiar, laboral y sociocultural de una sociedad, en especial en grupos vulnerables como lo son los pueblos indígenas.

Una de estas ER con alta carga mórbida es la artritis reumatoide (AR). Desde el 2009, el Grupo Latinoamericano para el estudio de ER en Pueblos Originarios (Gladerpo) inició el proceso de exploración respectiva con la estrategia Community Oriented Program for Control of Rheumatic Diseases (COPCORD) en los pueblos qom3 y wichi4 en Argentina, warao, kari’ña y chaima5 en Venezuela, maya-yucateco6, mixteco, chontales7 y rarámuris8 en México, y se ha encontrado una prevalencia de AR entre 0,5 y 3,2%. Por medio de otras estrategias se han detectado prevalencias mucho mayores, como las descritas en los chippewa de EE. UU. (6,8%), en aborígenes australianos (2,7%) y en los ratahuana de Nueva Zelanda (3,3%)9.

En Colombia, la AR tiene una prevalencia estimada de 1,49%, según el estudio COPCORD, no obstante, este estudio no incluyó población indígena10. Por tanto, el objetivo de este trabajo fue estimar la prevalencia de malestares musculoesqueléticos (MME) y de las principales ER en población indígena misak del resguardo Guambia, ubicado el departamento del Cauca, mediante la implementación de la etapa I de la estrategia COPCORD11. Además, también fue nuestro objetivo evaluar el impacto de los MME y los ER en la calidad de vida y así disponer de información valiosa para la generación de futuras intervenciones (etapas 2 y 3 de la estrategia COPOCRD) comunitarias culturalmente sensibles, que aporten a la detección temprana de ER, como también a la prevención de discapacidades causadas por MME en grupos vulnerables.

MetodologíaDiseño: estudio transversal de base comunitariaSe utilizó la metodología y el cuestionario validado del COPCORD versión colombiana para identificar MME y ER11. Se invitó a participar a los adultos mayores de 18 años, residentes en el hogar encuestado al menos los últimos seis meses, y que estuvieran en condiciones mentales de responder los cuestionarios incluidos.

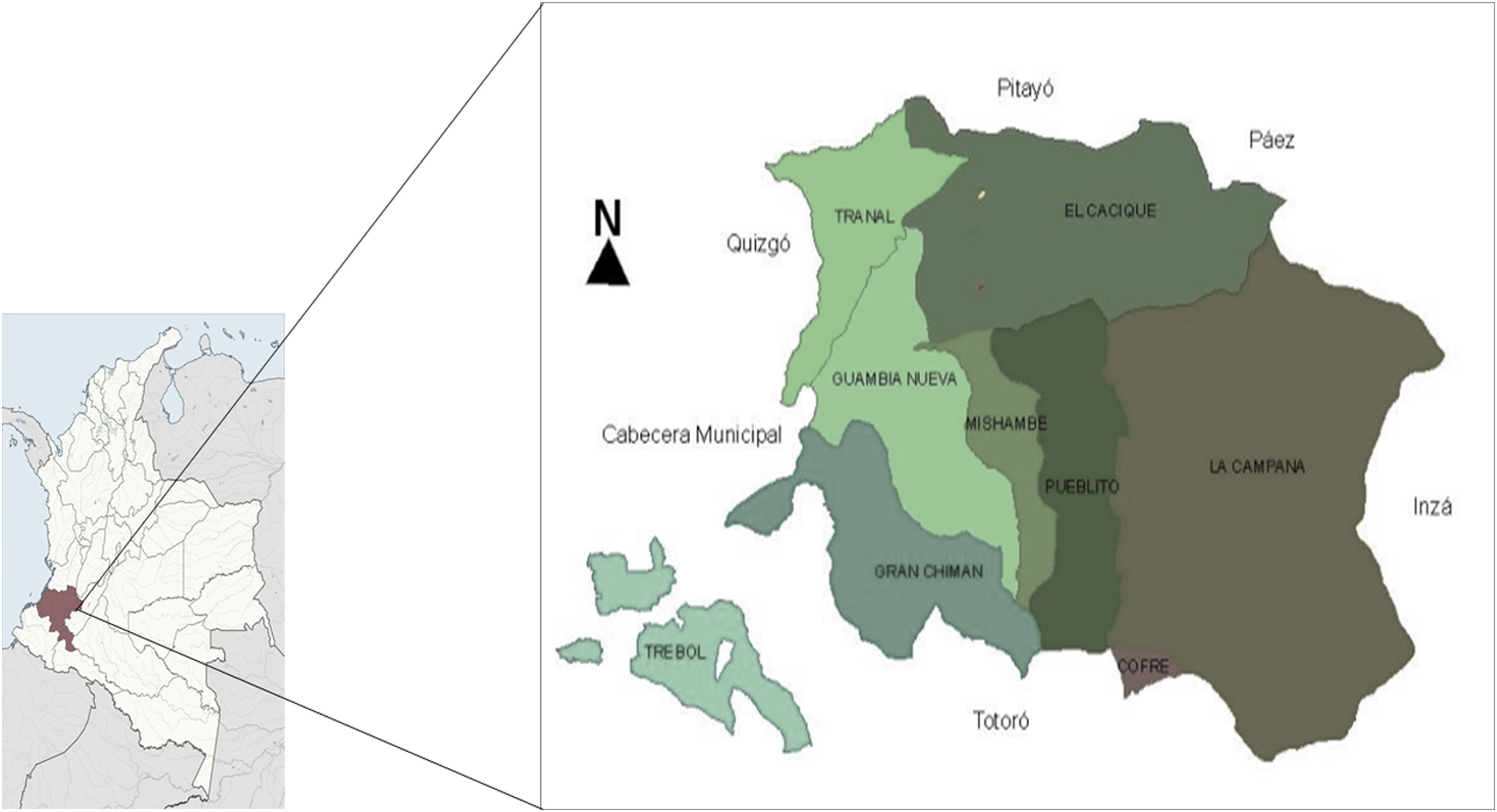

MuestraSe utilizó un método de muestreo aleatorizado sistemático en varias etapas: unidad primaria: veredas; unidad secundaria: hogares. El resguardo de Guambia se encuentra ubicado aproximadamente a 60km de Popayán, capital del departamento del Cauca, y está dividido en ocho zonas (Cacique, Cofre, Campana, Pueblito, Michambe, Tranal, Chiman y Purachak). Cada una de estas se encuentra conformada por veredas, las cuales en total suman 39 y se extienden sobre aproximadamente 400km2. Se obtuvo información sobre el censo poblacional del resguardo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 2018, agrupado por zonas y sus veredas, para un total de 7.870 habitantes locales, y de cada zona y vereda se calculó un porcentaje muestral representativo, para un total de 367 personas por entrevistar, con un margen de error de 5% y IC 95%. Se visitaron familias cada tercera casa, siguiendo la vía principal de ingreso a cada vereda, hasta completar el número de participantes representativo para cada vereda (fig. 1).

ReclutamientoLos entrevistadores, a los que denominamos «filtro 1», fueron tres auxiliares de enfermería capacitadas que utilizaron cuestionarios estructurados y validados para la población misak11. Los diligenciaron de manera personal o cara a cara en los hogares de los participantes. Se recolectaron diferentes variables: sociodemográficas (edad, sexo, nivel educativo, estado civil, religión, alfabetismo en wam o español) y socioeconómicas (datos indirectos sobre ingresos económicos y tipo de aseguramiento en salud). La calidad de vida se midió utilizando el cuestionario EQ-5D-3L12, un instrumento genérico y multidimensional que evalúa cinco dimensiones (movilidad, autocuidado, actividades cotidianas, dolor/malestar y ansiedad/depresión), en tres niveles de respuesta (1=sin problemas, 2=problemas moderados, 3=problemas extremos) y una escala para medir el estado de salud «el día de hoy» (EQ-5D-VAS) (del 0=el mejor estado de salud imaginable al 100=el peor estado de salud imaginable)13. La función física se midió mediante el empleo del Health Assesment Questionnarie (HAQ), un instrumento que contiene 20 reactivos organizados en ocho categorías que se califican del 0 al 3. Estos dos últimos cuestionarios están validados previamente al idioma español y en población colombiana. También se obtuvo información relacionada con antecedentes de enfermedades crónicas no transmisibles, autoinformadas (hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus, cardiopatía, cáncer, tuberculosis, enfermedades mentales, obesidad, insuficiencia venosa de miembros inferiores, obesidad, enfermedad cerebrovascular, epilepsia y cefalea), y exposición al humo de leña, tabaquismo, licor u otras sustancias psicoactivas.

El cuestionario COPCORD, validado en la población misak11, identifica a individuos con síntomas reumáticos mediante una entrevista con encuestadores entrenados. Incluye preguntas relacionadas con los síntomas (dolor y rigidez), la discapacidad, el tratamiento y la adaptación al problema. Este instrumento tiene una sección sobre comportamiento en búsqueda de ayuda y una lista de remedios no convencionales. Se clasificaron como COPCORD positivo las personas que manifestaban: dolor, inflamación o rigidez durante los últimos siete días, en cualquier momento durante su vida, y no asociado con el trauma. Quienes resultaron categorizados como COPCORD positivo fueron evaluados en el Hospital Mama Dominga por el «filtro 2»: médicos residentes de medicina interna e internistas entrenados del programa de Medicina Interna de la Universidad del Cauca, así como una estudiante y una profesora fisioterapeuta del programa de Fisioterapia de la Universidad del Cauca, quienes realizaron la historia clínica y el examen físico. Los sujetos con posible enfermedad reumática fueron a continuación valorados por el «filtro 3»: médicos especialistas en reumatología. Los participantes clasificados como COPCORD positivo que no asistieron a la evaluación luego de siete contactos, no continuaron en el proceso de valoración.

Se estableció el diagnóstico definitivo con base en los criterios de clasificación del Colegio Americano de Reumatología para osteoartritis (OA)14–16, fibromialgia (FM)17, AR18, lupus eritematoso sistémico (LES)19, gota20, síndrome de Sjögren21, dermatomiositis22, esclerosis sistémica23, y para las espondiloartritis (SpA), los criterios propuestos por el Grupo Europeo para el Estudio de las Espondiloartritis24, teniendo en cuenta los criterios clínicos, debido a la imposibilidad de acceso a pruebas inmunológicas o imagenológicas complementarias.

Para la clasificación de reumatismo de partes blandas, se utilizó la definición de síndrome de dolor regional apendicular (SDRA) propuesto por Alvaréz-Nemegyei, que agrupa las tendinopatías, las bursopatías, las neuropatías por atrapamiento y las entesopatías no asociadas con enfermedad sistémica25. Para las manifestaciones de dolor, inflamación o rigidez de alguna estructura osteomusculoarticular no clasificable en las categorías previas, se utilizó la denominación MME no específico, y las enfermedades no reumáticas se clasificaron de acuerdo con el registro CIE-1026.

Análisis estadísticoSe realizó un análisis univariado con estadística descriptiva, en el que se reportaron proporciones para las variables nominales y medidas de tendencia central o dispersión para las variables discretas o de razón, dependiendo de su distribución simétrica o asimétrica. Para el análisis bivariado se utilizó la prueba de X2, con un valor de p < 0,05, y para el análisis de la información se utilizó el software STATA 16 (VeriSign Class 3 Code Signing 2010 CA).

Consideraciones éticasLos principios éticos contemplados en esta investigación estuvieron regidos bajo la Declaración de Helsinki27 y la Resolución 008430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia. Se contó con autorización del comité de ética de la Universidad del Cauca, mediante el código interno ID:5083. De igual forma, se contó con aval de la autoridad indígena (el Cabildo) y la autodeterminación individual de cada participante, quienes firmaron consentimiento informado para participar en la investigación. Para mantener el criterio ético de confidencialidad, se asignaron códigos a cada persona entrevistada.

ResultadosEn total se entrevistaron 789 participantes por filtro 1 de la población de 7.870 habitantes locales elegibles. Se descartaron 165 por carecer de información completa, y en consecuencia, se obtuvieron 624 participantes. De los 366 (58,65%) que fueron COPCORD positivo, 192/366 (52,45%) fueron valorados por filtro 2 con confirmación por filtro 3 en 53/192 (27,60%) (fig. 2).

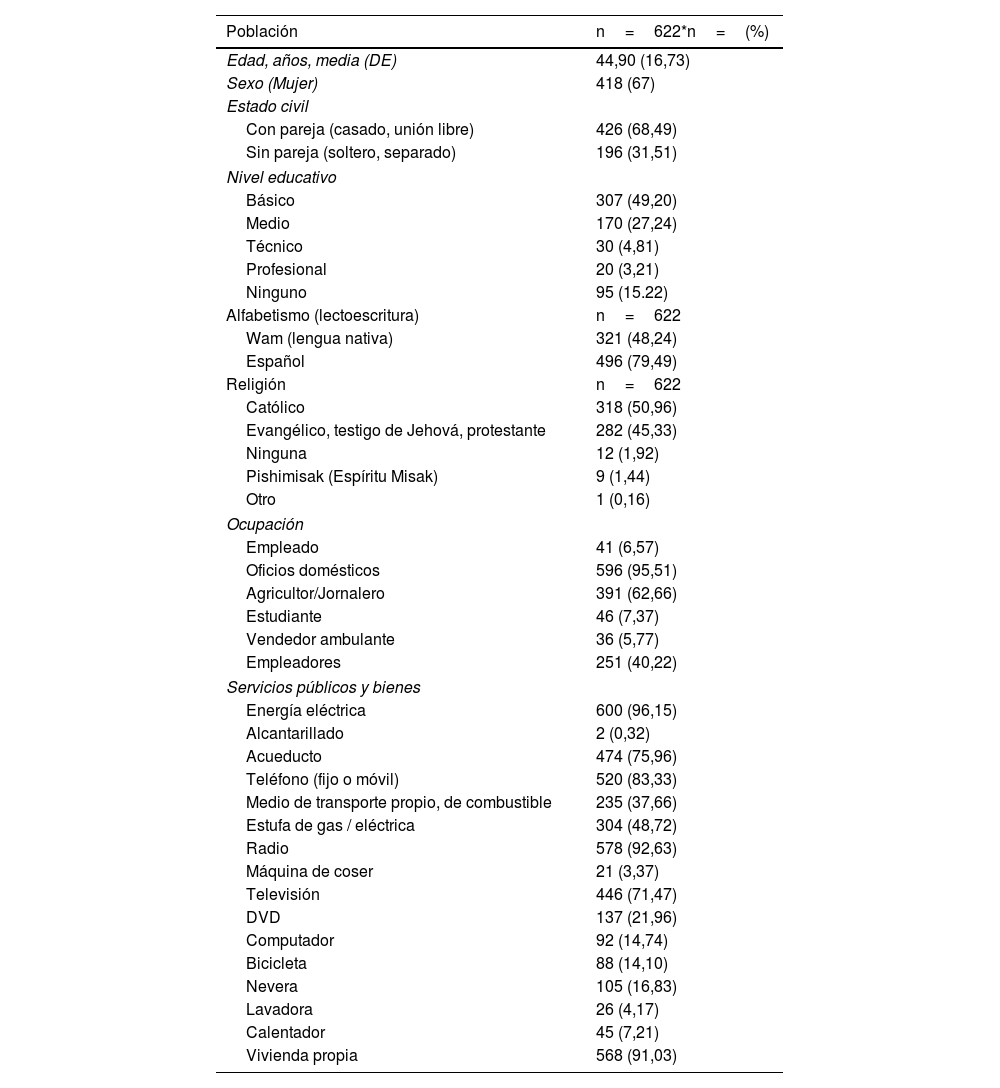

En la tabla 1 se relacionan las características demográficas y socioeconómicas. El 100% de los participantes se encontraban afiliados al régimen de salud subsidiado, todos fueron clasificados como estrato 0; sin embargo, se identificaron diferencias económicas que se exponen de acuerdo con la tenencia de algunos electrodomésticos, vivienda propia o no, y el acceso a servicios públicos. Las ocupaciones más frecuentes fueron oficios domésticos (mujeres 97,80% y hombres 90,78%) y las labores de agricultura (mujeres 59,57% y hombres 68,93%).

Características generales de la población

| Población | n=622*n=(%) |

|---|---|

| Edad, años, media (DE) | 44,90 (16,73) |

| Sexo (Mujer) | 418 (67) |

| Estado civil | |

| Con pareja (casado, unión libre) | 426 (68,49) |

| Sin pareja (soltero, separado) | 196 (31,51) |

| Nivel educativo | |

| Básico | 307 (49,20) |

| Medio | 170 (27,24) |

| Técnico | 30 (4,81) |

| Profesional | 20 (3,21) |

| Ninguno | 95 (15.22) |

| Alfabetismo (lectoescritura) | n=622 |

| Wam (lengua nativa) | 321 (48,24) |

| Español | 496 (79,49) |

| Religión | n=622 |

| Católico | 318 (50,96) |

| Evangélico, testigo de Jehová, protestante | 282 (45,33) |

| Ninguna | 12 (1,92) |

| Pishimisak (Espíritu Misak) | 9 (1,44) |

| Otro | 1 (0,16) |

| Ocupación | |

| Empleado | 41 (6,57) |

| Oficios domésticos | 596 (95,51) |

| Agricultor/Jornalero | 391 (62,66) |

| Estudiante | 46 (7,37) |

| Vendedor ambulante | 36 (5,77) |

| Empleadores | 251 (40,22) |

| Servicios públicos y bienes | |

| Energía eléctrica | 600 (96,15) |

| Alcantarillado | 2 (0,32) |

| Acueducto | 474 (75,96) |

| Teléfono (fijo o móvil) | 520 (83,33) |

| Medio de transporte propio, de combustible | 235 (37,66) |

| Estufa de gas / eléctrica | 304 (48,72) |

| Radio | 578 (92,63) |

| Máquina de coser | 21 (3,37) |

| Televisión | 446 (71,47) |

| DVD | 137 (21,96) |

| Computador | 92 (14,74) |

| Bicicleta | 88 (14,10) |

| Nevera | 105 (16,83) |

| Lavadora | 26 (4,17) |

| Calentador | 45 (7,21) |

| Vivienda propia | 568 (91,03) |

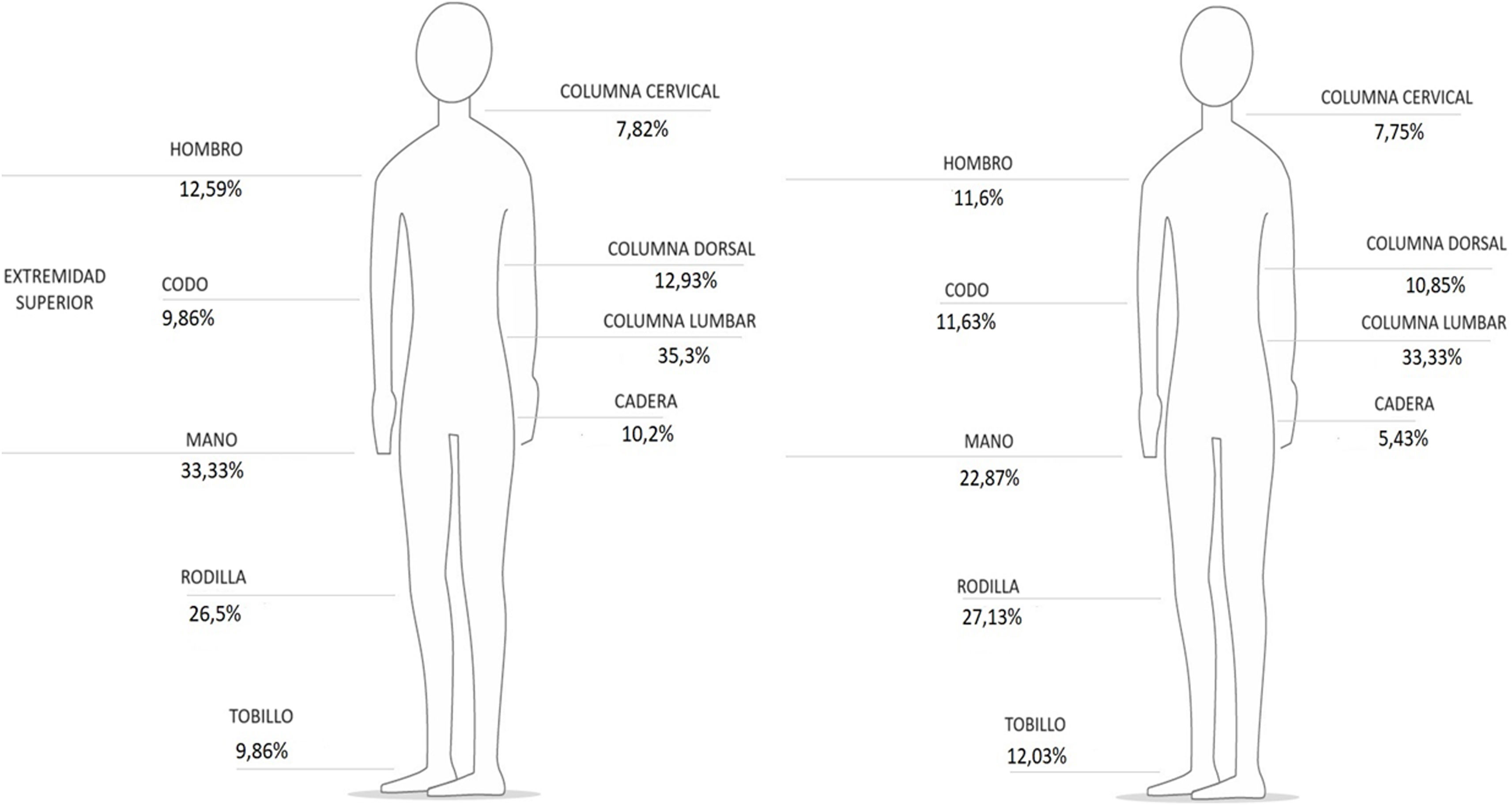

Como resultado de la aplicación del cuestionario COPCORD, 294 (47,12%) encuestados reportaron dolor musculoesquelético en los últimos siete días, de los cuales 150 (51,19%) reportaron que este dolor fue «fuerte». Por su parte, 258 (41,35%) entrevistados reportaron dolor musculoesquelético en algún momento de la vida, y entre ellos 122 (46,39%) reportaron que este dolor fue «fuerte». Los sitios dolorosos en los últimos siete días o en algún momento de la vida más frecuentes fueron: columna lumbar (35,30%), manos (33,33%), rodillas (26,50%) y hombros (12,59%) (fig. 3).

Por el dolor musculoesquelético, 345 (57,5%) de los entrevistados buscaron atención, de los cuales 137 (39,7%) acudieron a la medicina tradicional, 117 (33,91%) al médico occidental y 53 (15,36%) a la medicina alternativa. Los medicamentos más usados para el control del dolor fueron los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos (AINE) (44/172, 25,58%), acetaminofén (26/172, 15,1%), esteroides (14/172, 8,1%), y 107/172 (62,2%) usaron fórmulas herbarias. Recibieron fisioterapia 94 (26,1%) pacientes, con efectividad en 80 (85,1%) de ellos.

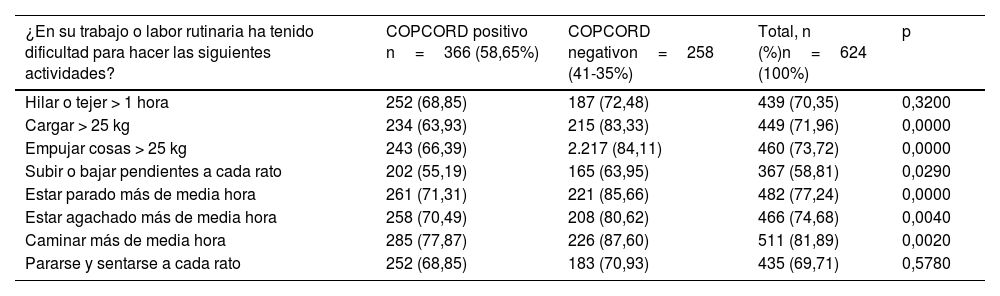

Al evaluar el estrés biomecánico estático y dinámico se encontró, de forma significativa, que las personas COPCORD negativo toleraron mayores cargas, en comparación con los COPCORD positivo en especial la relacionada con caminar (87,6% vs. 77%) y estar de pie por más de media hora (85,5% vs. 71,3%) (tabla 2).

Carga biomecánica positiva en población COPCORD positivo y negativo

| ¿En su trabajo o labor rutinaria ha tenido dificultad para hacer las siguientes actividades? | COPCORD positivo n=366 (58,65%) | COPCORD negativon=258 (41-35%) | Total, n (%)n=624 (100%) | p |

|---|---|---|---|---|

| Hilar o tejer > 1 hora | 252 (68,85) | 187 (72,48) | 439 (70,35) | 0,3200 |

| Cargar > 25 kg | 234 (63,93) | 215 (83,33) | 449 (71,96) | 0,0000 |

| Empujar cosas > 25 kg | 243 (66,39) | 2.217 (84,11) | 460 (73,72) | 0,0000 |

| Subir o bajar pendientes a cada rato | 202 (55,19) | 165 (63,95) | 367 (58,81) | 0,0290 |

| Estar parado más de media hora | 261 (71,31) | 221 (85,66) | 482 (77,24) | 0,0000 |

| Estar agachado más de media hora | 258 (70,49) | 208 (80,62) | 466 (74,68) | 0,0040 |

| Caminar más de media hora | 285 (77,87) | 226 (87,60) | 511 (81,89) | 0,0020 |

| Pararse y sentarse a cada rato | 252 (68,85) | 183 (70,93) | 435 (69,71) | 0,5780 |

La evaluación de la funcionalidad con el HAQ mostró que las personas COPCORD positivo tenían restricciones, especialmente en las secciones: hacer algo en la casa (lavar, lavar trastes, hacer comida, arar un terreno, cultivar), inclinarse y levantar cosas del suelo, subir cinco escalones, abrir una botella de una bebida, acostarse o levantarse de la cama. En 42 (6,73%) casos el HAQ calculado fue > 0,8 y en 14 (2,24%) fue especialmente > 1,5, y de estos últimos el 50% eran pacientes con AR de más de un año de evolución. Doce participantes (1,92%) necesitaron dispositivos de asistencia (bastón, silla de ruedas, muletas o caminador).

En las variables de calidad de vida, los participantes COPCORD positivo vs. negativo tuvieron: «algunos problemas» con la movilidad: 22,68% vs. 1,94%; cuidado personal: 10,93% vs. 0,76%; actividades cotidianas: 23,22% vs. 1,55%; angustia/ depresión moderada: 18,85% vs. 2,33%, y una media de estado de salud de 74,67 puntos vs. 89,73 (p=0,028).

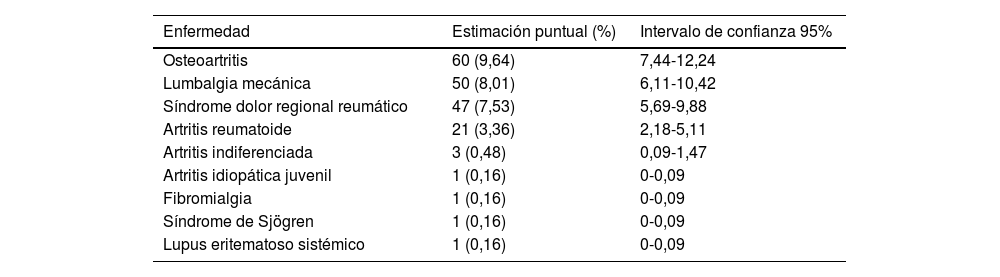

La lista de los principales diagnósticos después de valoraciones médicas por filtro 2 o 3 se expone en la tabla 3. Se identificaron 21 (3,36%) pacientes con AR, 18 (85,7%) de ellos mujeres, con una edad media de 44 años, y 12 (51,14%) con enfermedad avanzada. En siete pacientes (33,33%) hubo historia familiar de AR en primer grado, y en general, hubo un promedio de 10 años de enfermedad, lo que implica una edad promedio de aparición de síntomas alrededor de los 34 años. Ocho (38%) pacientes fueron medicados con metotrexato (cuatro con solo metotrexato, tres en combinación con cloroquina y uno en combinación con leflunomida); 12 (57,14%) pacientes fueron tratados con esteroides y los demás no tuvieron tratamiento.

Prevalencia de la enfermedad reumática en población Misak del resguardo Guambia

| Enfermedad | Estimación puntual (%) | Intervalo de confianza 95% |

|---|---|---|

| Osteoartritis | 60 (9,64) | 7,44-12,24 |

| Lumbalgia mecánica | 50 (8,01) | 6,11-10,42 |

| Síndrome dolor regional reumático | 47 (7,53) | 5,69-9,88 |

| Artritis reumatoide | 21 (3,36) | 2,18-5,11 |

| Artritis indiferenciada | 3 (0,48) | 0,09-1,47 |

| Artritis idiopática juvenil | 1 (0,16) | 0-0,09 |

| Fibromialgia | 1 (0,16) | 0-0,09 |

| Síndrome de Sjögren | 1 (0,16) | 0-0,09 |

| Lupus eritematoso sistémico | 1 (0,16) | 0-0,09 |

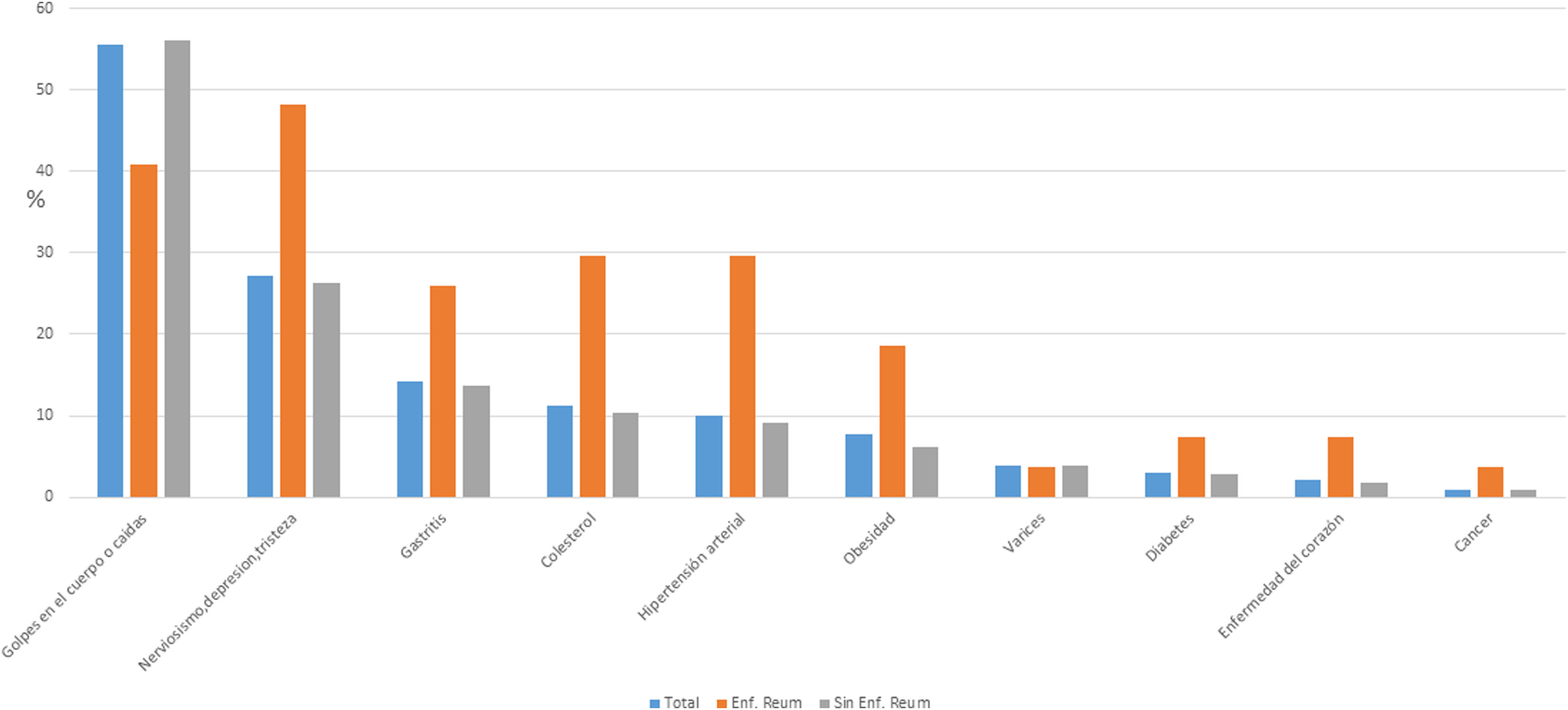

Las principales comorbilidades autorreportadas se ilustran en la fig. 4. El 97,20% de la población refirió exposición a humo de leña.

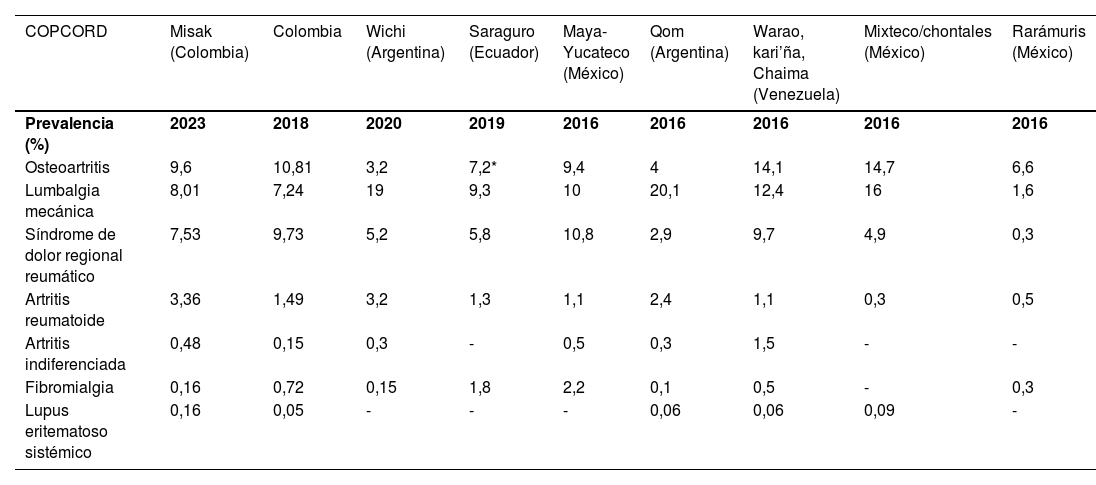

DiscusiónEste es el primer trabajo realizado en el que se utiliza la estrategia COPCORD en comunidades indígenas de Colombia. Uno de los resultados más relevantes fue la alta prevalencia de AR (3,36%), mayor a la reportada en el resto del país y en otras comunidades indígenas de Latinoamérica. Con el uso de otras metodologías de evaluación, se han encontrado reportes de prevalencia similares en algunos pueblos nativos de América del Norte, entre los cuales el más representativo es el caso de las comunidades chippewa (6,8-7,1%) y yakima (3,4% en mujeres)9. En la tabla 4 se presenta la comparación de prevalencias de ER y MME entre este estudio, el COPCORD Colombia y el COPCORD en otros pueblos originarios de Latinoamérica.

Comparación de prevalencias de enfermedades reumáticas y MME

| COPCORD | Misak (Colombia) | Colombia | Wichi (Argentina) | Saraguro (Ecuador) | Maya-Yucateco (México) | Qom (Argentina) | Warao, kari’ña, Chaima (Venezuela) | Mixteco/chontales (México) | Rarámuris (México) |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Prevalencia (%) | 2023 | 2018 | 2020 | 2019 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 |

| Osteoartritis | 9,6 | 10,81 | 3,2 | 7,2* | 9,4 | 4 | 14,1 | 14,7 | 6,6 |

| Lumbalgia mecánica | 8,01 | 7,24 | 19 | 9,3 | 10 | 20,1 | 12,4 | 16 | 1,6 |

| Síndrome de dolor regional reumático | 7,53 | 9,73 | 5,2 | 5,8 | 10,8 | 2,9 | 9,7 | 4,9 | 0,3 |

| Artritis reumatoide | 3,36 | 1,49 | 3,2 | 1,3 | 1,1 | 2,4 | 1,1 | 0,3 | 0,5 |

| Artritis indiferenciada | 0,48 | 0,15 | 0,3 | - | 0,5 | 0,3 | 1,5 | - | - |

| Fibromialgia | 0,16 | 0,72 | 0,15 | 1,8 | 2,2 | 0,1 | 0,5 | - | 0,3 |

| Lupus eritematoso sistémico | 0,16 | 0,05 | - | - | - | 0,06 | 0,06 | 0,09 | - |

* Osteoartritis en mano.

En cuanto a la AR, el comportamiento de la enfermedad fue agresivo entre los misak (51% con deformidades patognomónicas), de manera similar a todas las comunidades indígenas. Por ejemplo, entre los wichi esto se evidenció por un DAS28 (VSG) promedio de 5,1 (alta actividad), el 75% tenía factor reumatoide positivo, el 100% anticuerpos anticitrulina positivo y el 66,7% presencia de erosiones4. Entre los saraguro, los pacientes con AR refirieron mayor impacto en la calidad de vida en las dimensiones de movilidad, autocuidado, dolor y problemas para las actividades diarias28. La gravedad de la AR, que es compartida por estas comunidades, puede estar parcialmente justificada por una fuerte contribución genética debido a la alta frecuencia de historia familiar de AR entre los afectados por esta enfermedad. Un 33% de los pacientes misak tuvieron al menos un familiar en primer grado con AR y en el caso de los wichi el antecedente familiar ascendió al 42,9% de los casos4. Este fenómeno puede estar facilitado por la persistencia de relaciones endogámicas en estas poblaciones29. Sin embargo, factores ambientales como la alta frecuencia de enfermedad periodontal30 y la exposición al humo de leña31, probablemente desempeñen un papel fundamental en la prevalencia elevada de AR en la población misak.

El retraso en el diagnóstico o el tratamiento es un punto por destacar. Varios estudios realizados en países de Latinoamérica muestran un retraso en el diagnóstico que varía desde un mínimo de un año en Argentina hasta un máximo de casi seis años en Venezuela32–35. Aunado a esto, se presentan barreras de acceso al sistema de salud de índole cultural, económico y geográfico que conllevan esquemas de tratamiento farmacológico inadecuados. Entre los pacientes misak enfermos con AR, solo el 38% recibió un fármaco modificador de la enfermedad, que coincide con lo que sucede en la población wichi y que se ve reflejado en el aumentado uso de AINE, que llega al 47,6% en los wichi, y de esteroides en el 57,1% y en el 28% de los misak y los wichi, respectivamente4.

En estas circunstancias, la búsqueda de la medicina tradicional tuvo una tendencia mayor a la medicina occidental (39,7% vs. 33,91%), lo que evidencia que la comunidad misak acude a una o a otra, o hace un sincretismo entre ellas, con inclinación a su saber propio. Sin embargo, es menester promover las competencias culturales que le permitan al médico occidental ser generador de una atención culturalmente sensible para facilitar el acercamiento más oportuno de los pacientes y su adherencia a los tratamientos correspondientes36.

Se observó una prevalencia de lumbalgia mecánica del 8,01% en la población misak, que coincide con la prevalencia del 7,3% encontrada en el estudio COPCORD, Colombia10 y con la de las poblaciones indígenas saraguro y maya-yucateco, del 9,3% y 10%, respectivamente6,28. Sin embargo, poblaciones como los grupos indígenas qom, wichi y mixteco-chontales presentan prevalencias muchos más altas, del 20,1%, 19% y 16%, respectivamente3,4,7. El dolor lumbar mecánico es entonces una entidad muy frecuente en las poblaciones latinoamericanas, que como la población misak se dedican de manera frecuente a labores con una alta demanda física, como lo es la agricultura, entre otras.

De acuerdo con el enfoque sindémico que considera la interacción de factores genéticos, biológicos, psicológicos, sociales y políticos, se evidencia que la vulnerabilidad a las ER entre pueblos indígenas en general es la consecuencia de las desigualdades de acceso a la salud en la ruralidad, el bajo nivel educativo y las comorbilidades, especialmente aquellas en el ámbito de la salud mental37. Lo anterior coincide con lo encontrado en el presente estudio, considerando la mayor frecuencia de comorbilidades entre pacientes con ER, en comparación con quienes no las padecían, como se ilustró en la figura 4.

La prevalencia de OA fue similar en los estudios COPCORD, Colombia, maya yucateco y saraguro, del 10,8%, 9,6%, 9,4% y 7,2%, respectivamente6,10,28. Con respecto a la población misak, la prevalencia de OA fue mayor entre los warao/kari’ña/chaima y mixteco/chontales (14%)5,7 y menor en los wichi y en los qom (3,2% y 4%, respectivamente)3,4. Por otro lado, la prevalencia de dolor en la última semana varía entre grupos indígenas en Latinoamérica, siendo para el presente estudio del 47,12%, que es comparable con la población general colombiana, los grupos indígenas saraguro, mixteco/chontal y qom (48%, 45,5%, 46,3% y 52,9%, respectivamente)3,7,28, y superior a lo descrito en los grupos warao-kari’ña-chaima, wichi y maya-yucateco (32,9%, 33,3% y 38,8%, respectivamente)4–6. El dolor en algún momento de la vida, reportado en la población misak, es equiparable a los grupos warao-kari’ña-chaima; wichi y saraguro (41,35%, 38%, 42,1% y 44,3%, respectivamente)4,5,28.

Se observó un efecto paradójico en la evaluación de las cargas biomecánicas de esta población, ya que los participantes sin MME o ER manifestaban estar expuestos a mayor carga biomecánica. Esto se ha documentado en la literatura como la «paradoja de la discapacidad»38, con la cual se hace referencia a que aquellos pacientes con enfermedad reumática de larga duración y discapacidad toman mayor sentido de afrontamiento de esta, con una actitud positiva, lo que disminuye el impacto que se genera a nivel biomecánico.

Por su parte, las comorbilidades son factores que deterioran la calidad de vida de los pacientes, ya sea por progresión de la discapacidad musculoesquelética o por la autopercepción de mayor carga de enfermedad; ello se evidenció en la carga de comorbilidades entre pacientes con ER. En nuestro estudio, la ansiedad y la depresión estuvieron entre las más comunes (27,2%), siendo mucho más frecuentes que lo reportado en la encuesta de salud mental realizada en el 2015 en la población colombiana39. Las tasas de desplazamiento por violencia, la pérdida de rasgos culturales propios, la pobreza, el menor acceso a servicios básicos de salud y educación, la discriminación étnica, la exposición a violencia familiar e interpersonal y barreras de acceso a servicios de salud mental, el alcoholismo, desplazarse a vivir al área urbana, son algunas de las causas relacionadas con esta diferencia porcentual, que es transversal a las poblaciones indígenas a nivel mundial39.

La obesidad fue reportada en el 7,73% de la población misak, similar a la prevalencia del 6,8% descrita en los qom3, pero inferior a la registrada en los grupos maya-yucateco y mixteco/chontal, del 30,1% y el 17,2%6,7, en el orden dado. Por su parte, la diabetes mellitus fue reportada por el 3,04% de los participantes en el COPCORD misak, siendo junto a los wichi (2,8%)4 uno de los grupos con menor prevalencia de esta enfermedad, lo cual contrasta con lo encontrado en los grupos maya-yucateco y mixteco/chontal, en los que se reportó en el 9,7% y en el 9,4%6,7, respectivamente. Las diferentes prevalencias de diabetes mellitus entre grupos indígenas no tienen una explicación clara, pero es probable que respondan a la multifactorialidad de esta enfermedad. Finalmente, la hipertensión arterial entre grupos indígenas fue descrita entre el 10% de la población misak hasta el 18% en la población qom3, que es muy inferior a la prevalencia mundial en los adultos, reportada en el 31,1%40, y que podría estar relacionada con la actividad física importante, propia de las labores rurales.

Limitaciones del estudioUna de las limitaciones de este estudio es la falta de disponibilidad de estudios inmunológicos y radiográficos para la clasificación de las diferentes ER. Sin embargo, el diagnóstico de estas enfermedades se basó en el uso de criterios clínicos, aplicados por médicos especialistas en reumatología que, entre otras, describían características patognomónicas y clasificaban la gravedad41. Es importante mencionar que, para acceder a ayudas paraclínicas, se requerían traslados terrestres a las instituciones de salud en zona urbana, lo cual era limitado para quienes presentaban condiciones de discapacidad, sumado a las limitaciones económicas de la población misak, principalmente clasificados socioeconómicamente en el estrato 0 (bajo). La inestabilidad residencial, el estrés y la pérdida de redes sociales y de apoyo dificulta el traslado a centros de atención en salud especializados, los cuales se encuentran localizados en las ciudades42.

Además, durante la realización del trabajo de campo del estudio se presentó la pandemia COVID-19, lo cual limitó el acceso al resguardo, y algunas personas se abstuvieron de estar en contacto con nuestro equipo de investigación, por temor al contagio. Asimismo, posteriormente a la pandemia, se presentaron varias protestas sociales y bloqueos de la vía que comunica con el resguardo, lo cual también impidió el acceso. Parte del equipo de investigación inicial continuó en procesos de formación profesional fuera de la región, lo que cambió la agilidad en el proceso. Por otro lado, se presentaron cambios anuales de cabildo (grupo dirigente) y en la gerencia del Hospital Mama Dominga (institución que dio su apoyo con la locación para hacer las valoraciones médicas y aportó con recurso humano para acompañar en la ubicación de las veredas), lo que implicó volver a someter el estudio al aval de los nuevos gobernantes, circunstancia que también influyó en los tiempos de realización del proyecto.

ConclusionesLa prevalencia de las enfermedades musculoesqueléticas en las comunidades indígenas es alta, posiblemente debido a exigencias propias de su cultura y principal actividad socioeconómica (agricultura), siendo la AR una de las más representativas en la comunidad indígena misak, la cual guarda relación con factores genéticos facilitados por la endogamia, la alta frecuencia descrita de enfermedad periodontal y posiblemente la exposición al humo de leña. Dadas las discapacidades que producen estos trastornos y la alta prevalencia que nuestro estudio arrojó, consideramos que estos resultados pueden ser útiles para fomentar intervenciones preventivas interdisciplinarias que permitan diagnósticos tempranos y oportunos, mayor adherencia al tratamiento, y con ello mejorar los desenlaces en salud. Finalmente, hacemos énfasis en la necesidad de atención en salud culturalmente sensible, donde el diagnóstico y el manejo sean acordes con las características epidemiológicas y socioculturales de cada población.

FinanciamientoSe recibió financiación de la Asociación Colombiana de Reumatología bajo el acta de Abril de 2020 y de la Universidad del Cauca mediante el codigo interno ID:5083.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener conflicto de intereses.

Agradecemos en especial al resguardo de Guambia, a los cabildos que año a año respaldaron el proyecto, y al Hospital Mama Dominga. Al reumatólogo Jorge Hernán Izquierdo por su apoyo. A los médicos Brayan Reyes, Daniel Santiago, Diana Rodríguez y Jorge Rosero. A la estudiante de fisioterapia Karol Yiseth Jurado Narváez y, al doctor Juan David Orozco de medicina interna por su trabajo en campo y en la tabulación de la información. A Talía Orozco por su gran apoyo en la tabulación de la información. Agradecemos a EuroQol Research Foundation por permitirnos el uso del instrumento EQ-5D-3L, para determinar la calidad de vida de los individuos que hicieron parte de esta investigación.