Se analiza el proceso de adaptación psicológica y sociocultural de niños en situación de desplazamiento forzado, identificando los factores que favorecen y obstaculizan su adaptación, así como la incidencia de su identidad social en este proceso, visto a la luz de la teoría de la aculturación de Berry (1997) y la teoría de la identidad social de Tajfel y Turner (1987). Este estudio cualitativo es un análisis secundario asumido desde la perspectiva de descripción densa (Geertz, 2000). Se recopilaron un total de 26 entrevistas, realizadas a niñas, niños y padres en situación de desplazamiento forzado, docentes, estudiantes y padres de una comunidad escolar con alta recepción de población desplazada. En el procesamiento de la información se utilizó la técnica de análisis de contenido. Los resultados sugieren que el apoyo emocional contribuye a la adaptación de la población desplazada debido, sobre todo, a que promueve el sentido psicológico de comunidad. Por otro lado, se muestra la importancia del papel de la escuela en el logro de procesos de inclusión y estrategias de integración que pueden promover el bienestar de la población infantil víctima de violencia política.

An analysis is made on the process of psychological and sociocultural adaptation of children in situations of forced displacement. This includes identifying the factors promoting and preventing adaptation, and the impact of their social identity in this process, from the perspective of Berry's (1997) theory of acculturation and the theory of social identity by Tajfel and Turner (1987). This qualitative study is a secondary analysis undertaken from the perspective of thick description (Geertz, 2000). A total of 26 interviews were conducted, with the interviewees being children and parents in situations of forced displacement, as well as teachers, students and parents of a school community with high reception of displaced population. The content analysis technique was used in the processing of information. The results suggest that emotional support contributes to adaptation, mainly because it promotes the psychological sense of community. On the other hand, the important role of the school in achieving processes of inclusion and integration strategies is shown, as it that can promote the well-being of child victims of political violence.

Colombia es un país afectado históricamente por el conflicto armado, el cual ha generado diferentes tipos de violencia. Una de ellas es la violencia política, que se ha materializado en acciones hacia la población civil que queda en medio del fuego cruzado y genera el desplazamiento forzoso (González & Molinares, 2010). Dentro de las principales consecuencias sociales se encuentra la violación reiterada a los derechos humanos de la población infantil, la cual se estima en un 54% del total de la población desplazada (Andrade, 2010).

Los hallazgos de las investigaciones revisadas en Colombia sobre infancia y desplazamiento forzado han indicado las formas en las que se han vulnerado sus derechos. Se han evidenciado problemas nutricionales y fallas en el sistema para la cobertura y afiliación de salud (Ballesteros, Gaviria, & Martínez, 2006; Ruiz-Rodríguez, Vera-Cala, & López-Barbosa, 2008). También se han identificado dificultades de acceso a la educación y situaciones de explotación laboral infantil (Khoudour-Castéras, 2009), afectaciones a nivel identitario (Chaparro, 2009; Madariaga, Gallardo, Salas, & Santamaría, 2002; Ojeda, 2010).

Los niños y las niñas en situación de desplazamiento forzado, tal y como lo apuntan Madariaga et al. (2002), crecen en medio de profundos cambios que afectan su desarrollo emocional, cognitivo y social. De hecho, en investigaciones con niños refugiados o víctimas de desplazamiento forzado se han destacado los múltiples desafíos a los que se enfrentan con sus familias en los contextos posteriores a la migración (Yohani, 2010), Así como el factor de riesgo que representa la violencia para su funcionamiento psicológico y emocional (Fazel, Reed, Panter-Brick, & Stein, 2012). De hecho, Andrade (2010) indica que algunos niños canalizan su estado emocional en actitudes conflictivas que dificultan su proceso de adaptación en los nuevos escenarios.

Esta investigación indaga sobre el proceso de adaptación para el bienestar emocional de los niños y las niñas que han atravesado por una situación de desplazamiento forzoso y analiza las implicaciones de la identidad social del grupo de personas desplazadas y el papel de los actores del escenario escolar en los procesos de inclusión.

Adaptación psicológica y sociocultural en población desplazada por violencia políticaEl proceso de adaptación contempla una interacción entre las personas y el contexto, y unas demandas sociales que les exigen un cambio; la adaptación puede ser psicológica o sociocultural (Ward & Searle, 1991) y dependerá en parte de la disponibilidad de recursos personales y del entorno. El enfoque de aculturación de Berry (1997) propone que entre 2 o más grupos culturales, uno de los cuales es considerado como minoritario, se generan impactos individuales y colectivos. En este proceso algunas personas pueden generar un estrés por aculturación, el cual se presenta cuando las demandas de las personas para afrontar la situación exceden sus recursos (Williams & Berry, 1991).

Ugalde-Watson, Smith-Castro, Moreno-Sala y Rodríguez-García (2011) han identificado que los grupos con movilidad involuntaria suelen presentar más problemas de ajuste sociocultural. Estas personas experimentan situaciones que contribuyen al deterioro en su calidad de vida y bienestar (Ibañez & Moya, 2010).

En el caso de los niños y las niñas en situación de desplazamiento forzado, al igual que los adultos, se encontró que el asentamiento estable así como el apoyo social en los territorios de acogida favorecen positivamente su adaptación (Fazel et al., 2012). Las respuestas de aculturación pueden tener implicaciones en el desarrollo psicológico de los niños (Nigbur et al., 2008). De hecho, en investigaciones sobre salud mental en niños desplazados se ha encontrado que los factores de estrés como la reubicación y estigmatización afectan los esfuerzos de adaptación y pueden interferir en la disponibilidad de apoyo social (Pynoos, Steinberg, & Goenjian, 1996, citado por Yohani, 2010).

En resumen, con respecto a la adaptación psicológica y sociocultural de población desplazada por violencia política se puede decir que presentan más problemas para el ajuste; y en este sentido es necesario atender a los aspectos que la favorecen o dificultan. Teniendo este referente, se presenta la categoría de la identidad social y el papel que puede tener en estos procesos.

Identidad social y adaptación psicológica y socioculturalTener una identidad integrada ha mostrado ser una de las estrategias más exitosas para la adaptación psicológica y sociocultural (Berry, Phinney, Sam, & Vedder, 2006). La identidad social parte del autoconcepto, y esta percepción de sí mismo se deriva del conocimiento valorativo y emocional asociado a la pertenencia a un grupo o varios grupos (Tajfel & Turner, 1986). Así, las percepciones que se construyen pueden repercutir tanto positiva como negativamente en la construcción de la identidad social.

Al considerar la experiencia de las personas en situación de desplazamiento forzoso, Bello (2001) identificó que esta situación genera en las personas un cambio de sus referentes geográficos, culturales y afectivos que incide en la desarticulación de la construcción de su historia personal. Meertens (2002) señaló que las historias continuas de desplazamiento puede afectar negativamente las habilidades y condiciones para reconstruirse y mantener el control de sus propias vidas; por su parte, autores como Correa, Palacio, Jiménez y Díaz (2009) señalaron que la identidad social es un proceso activo que se encuentra en constante transformación y puede emerger como una oportunidad de restablecimiento de la comunidad en situación de desplazamiento.

Focalizando la experiencia en los niños, se encuentra que al igual que los adultos están en un proceso continuo de construcción de su identidad (Madariaga et al., 2002); incluso se reconoce que se ven enfrentados a negociar identidades múltiples, cambiantes y contradictorias (Grieshaber & Cannella, 2005). Al tener en cuenta que en los niños la construcción de sus identidades sociales está estrechamente vinculada a la identidad colectiva de su familia y comunidad (Grieshaber & Cannella, 2005), se considera relevante atender a la estigmatización que pueden recibir al pertenecer a la categoría de personas en situación de desplazamiento forzado (Castañeda, Convers, & Galeano, 2004), pues es preciso señalar que en el proceso de aculturación de las personas en situación de desplazamiento puede presentarse discriminación por parte de la comunidad receptora afectando el proceso de ajuste social (Ugalde-Watson et al., 2011).

Entonces, al experimentar esta situación, los niños pueden necesitar apoyo para aumentar su autoestima y, en general, desarrollar competencias en los nuevos territorios para el logro de su bienestar (Brooker & Woohead, 2008) y para relacionarse con los otros; más si se tiene en cuenta que las categorías sociales son significativas para los niños y pueden afectar sus actitudes intergrupales (Rutland, Cameron, Milne, & McGeorge, 2005).

En síntesis, la identidad social puede favorecer los procesos de adaptación de población desplazada por la violencia política. En los niños es importante atender a este proceso, pues la pertenencia a un grupo minoritario puede tener unas implicaciones desfavorables en construcción de su identidad y en las relaciones intergrupales. De hecho, es relevante tener en cuenta los entornos que impactan en la vida de los niños y el valor de las relaciones en el proceso de adaptación. Por ello, en el siguiente apartado se explora el papel del contexto escolar como un escenario que favorece la adaptación y la construcción de identidades.

Escuela, identidad y adaptación psicológica y socialLas posibilidades de mejorar la adaptación de los niños así como las posibilidades de aculturación pueden variar según el contexto (Vedder & Virta, 2005). Un escenario de análisis relevante es la escuela, puesto que puede apoyar los procesos de adaptación e inclusión social (Castañeda et al., 2004).

La inclusión se considera como un proceso que se orienta a responder a la diversidad de los estudiantes y pretende aumentar su participación y reducir la exclusión social (UNESCO, 2011). Y la escuela inclusiva es «aquella que no tiene mecanismos de selección ni discriminación de ningún tipo, y que transforma su funcionamiento y propuesta pedagógica para integrar a la diversidad del alumnado favoreciendo la cohesión social» (Blanco, 2008: 5).

Frente a esta propuesta, es relevante contemplar que en la escuela también se presentan situaciones que generan estrés y exclusión. Estudios como el de Cortés y Castro (2005) indicaron que en las instituciones educativas los niños en situación de desplazamiento forzoso presentan problemas de adaptación, de integración con los demás niños y malestar emocional. En la misma línea, Castañeda et al. (2004) reportaron que uno de los aspectos que obstaculizan el acceso a la educación es la discriminación, y una de las formas más evidentes son los procesos de vinculación sin tener en cuenta sus particularidades.

Se ha encontrado que la escuela incide en la construcción de identidades sociales; así, se propone que en este entorno las situaciones de enseñanza y de aprendizaje pueden configurarse de sentido para que incidan en la red de pertenencias y forma en la que se narran los sujetos y se relacionan consigo mismos, con los otros y con el entorno (Coll & Falsafi, 2010; Ruiz-Román, Calderón-Almendros, & Torres-Moya, 2011).

Como se ha venido esbozando, la identidad es una categoría central para la adaptación. En este sentido, si la escuela es un escenario que puede incidir positivamente en este proceso, es necesario analizar sus dinámicas, pues desde allí se pueden proponer procesos de intervención psicosocial que promuevan la adaptación psicológica y sociocultural de la población infantil en los nuevos territorios

Por todo lo anterior, el foco de la investigación es analizar el proceso de adaptación psicológica y sociocultural de niños y niñas en situación de desplazamiento forzado, con el fin de identificar los aspectos que favorecen y obstaculizan la adaptación, así como la incidencia de la construcción de la identidad social del grupo de personas en situación de desplazamiento en este proceso. Para ello se tomó como referente de análisis la respuesta de la población de estudiantes desplazados por la violencia política y de los actores —docentes, estudiantes no desplazados— de una comunidad educativa urbana.

MétodoSe realizó un estudio de enfoque cualitativo desde la propuesta de descripción densa elaborada por Geertz (2000). La intención fue describir fenómenos sociales atendiendo a las interpretaciones que las personas hacen de su experiencia al pertenecer a unos grupos particulares. El tipo de investigación empleado fue un análisis secundario (Corti & Bishop, 2005) a partir de una base de datos cualitativa de una investigación de corte etnográfico que se desarrolló en la ciudad de Ibagué, Tolima (Colombia), en el marco de un programa que buscó generar un modelo pedagógico para la atención educativa para la población en situación de desplazamiento. Este tipo de investigación con datos secundarios se realizó considerando los aspectos éticos relacionados con la salud mental de los sujetos, a fin de no abordarlos nuevamente para no reactivar las situaciones traumáticas.

ParticipantesLos actores fueron seleccionados desde un proceso de inmersión de campo, y a partir de ellos se logró realizar una muestra por cadena o redes. Se tomó una muestra de 26 actores que correspondían a entrevistas realizadas a docentes, directivos, padres y niños en situación de desplazamiento y otros actores de una institución educativa con alta recepción de estudiantes en situación de desplazamiento forzado. Las entrevistas fueron de 4 niños, 5 niñas y 5 padres de familia en situación de desplazamiento forzado; 4 docentes, 2 padres de familia, 3 niños y 3 niñas de la comunidad receptora. Las entrevistas se realizaron a los niños con el consentimiento informado de sus padres.

Frente a la muestra de personas en situación de desplazamiento forzado, es importante señalar que el desplazamiento se había presentado entre 4 y 8años, la mayoría venían desplazados de municipios cercanos a la ciudad en la que se desarrolló la investigación y en el momento de la recolección de información el grupo de niños oscilaba entre 8 y 13años de edad.

En las entrevistas de los padres en situación de desplazamiento se identificó que estuvieron expuestos a diferentes actos violentos, como asesinatos, enfrentamientos continuos entre grupos armados y hostigamientos armados en el pueblo. Fueron víctimas de actos violentos, como amenazas de muerte, desalojo forzado de propiedades y asesinato de familiares. Si bien algunos niños en situación de desplazamiento forzado no experimentaron el evento traumático del desplazamiento, sí han vivido las carencias en la vida de la ciudad y se han enfrentado a la situación de estrés económico y psicológico por la que han atravesado sus padres.

Recolección de las entrevistasLa técnica de recolección de información fue la entrevista. La guía de la entrevista se construye a partir de la revisión de trabajos anteriores sobre población en desplazamiento forzado y la experiencia que se ha tenido en el trabajo de campo en el marco de la implementación del programa pedagógico que se estaba aplicando en el escenario escolar. En las personas en situación de desplazamiento forzado la entrevista se orientó hacia la descripción del proceso de desplazamiento desde el exilio interno hasta su situación actual, y paralelo a esto se profundizó en los significados que atribuían a la situación de desplazamiento y al pertenecer al grupo de personas en situación de desplazamiento; en el caso de la población infantil entrevistada se reconstruyó la situación por la que atraviesan en la escuela. Con la población no desplazada se exploró sobre las imágenes del desplazamiento y las experiencias que han vivido con personas que han pasado por esta situación.

Análisis de la informaciónEn un primer momento se utilizó la técnica de análisis cualitativo de contenido (Bardin, 2002) y luego se complementó con el uso de matrices descriptivas y representaciones gráficas. El procedimiento a seguir para el análisis cualitativo de contenido se desarrolló en 2 momentos: descriptivo e interpretativo. En primer lugar se realizó una lectura general de los datos para obtener una visión de la información disponible. Luego se definieron las unidades de análisis y las categorías con el apoyo del software Atlas.ti 5.0. Posteriormente se empleó el recurso de matrices de análisis, las cuales facilitaron el momento de síntesis y la saturación de categorías; además contribuyeron a la labor de recomposición parcial de la información y facilitó el proceso de síntesis a través de tablas del árbol de categorías y gráficos; así pues, se refinaron las categorías facilitando el momento interpretativo.

ResultadosLos resultados se presentan en 3 apartados. En el primero, a partir de la reconstrucción de la trayectoria de desplazamiento de las personas entrevistadas se identificaron los aspectos que favorecieron y los que obstaculizaron el proceso de adaptación psicológica y social; en el segundo se presentan las características del proceso de adaptación que experimentaron los niños en el escenario escolar, y en tercer lugar se presentan los hallazgos referidos a la identidad social.

Aspectos que favorecen y dificultan la adaptaciónComo se esperaba, en los relatos se identificó que los motivos que ocasionaron el desplazamiento forzado se relacionaron, principalmente, con la situación de conflicto armado. Los sujetos entrevistados identificaron un primer momento en el que vivieron la exposición a diferentes actos violentos. Algunos niños, aunque no experimentaron el evento traumático del desplazamiento, sí vivieron las carencias en la vida de la ciudad y se enfrentaron a la situación de estrés económico y psicológico por la que atravesaron sus padres. Tal vez a todos nos afectó por igual. Más que todo de pronto a mi mamá o a mi papá a alguno de ellos dos. Pues a mi papá le dio muy duro porque allá tiene las hermanas, que los amigos. A mi mamá también porque allá tiene la mamá de ella y también mi mamá fue una de las que se crió allá (Niño en situación de desplazamiento forzado).

El segundo momento que emerge en sus narraciones hace referencia a los lugares transitorios en los que vivieron y la experiencia de desplazamiento intraurbanos. En este momento resaltaron el soporte emocional e informativo de familiares o amigos. La conocía de antes. Entonces ella me brindó el apoyo, como pobre, pero ella me ayudó y me brindó la posada y si gracias a Dios acá estoy (Madre de familia en situación de desplazamiento forzado).

El tercer momento se refiere a los nuevos territorios, y la manera que la mayoría de madres y padres de familia; así como los niños y niñas entrevistados vivieron la experiencia del asentamiento. Los padres y las madres de familia en situación de desplazamiento comentaron que se generaron numerosos enfrentamientos entre personas en situación de desplazamiento y fuerza pública. Inicialmente, las familias vivían en «cambuches» y las condiciones de habitabilidad eran desagradables. …Cuando empezamos el proceso de la invasión, para nosotros el primer año fue muy duro; porque imagínate que entramos en invierno y esto por acá era tan duro que la lluvia se llevaba las cobijas, las almohadas, intentaban muchas veces llevarse a los niños (Padre de familia. 6:11; 314:337).

El cuarto momento que se analizó fue el de restablecimiento urbano; los padres y las madres en situación de desplazamiento forzado reportaron mayor satisfacción respecto a las necesidades de subsistencia, así como la reivindicación de algunos de sus derechos. En sus relatos se identificaron cambios en las percepciones sobre ellos y estrategias para enfrentar la experiencia traumática. Sin embargo, en algunos casos se presentaba el deseo del retorno. Dejar todo eso da duro y todavía me da duro, porque yo me acuerdo mucho y quisiera irme para estarme unos días por allá (Niño en situación de desplazamiento forzado).

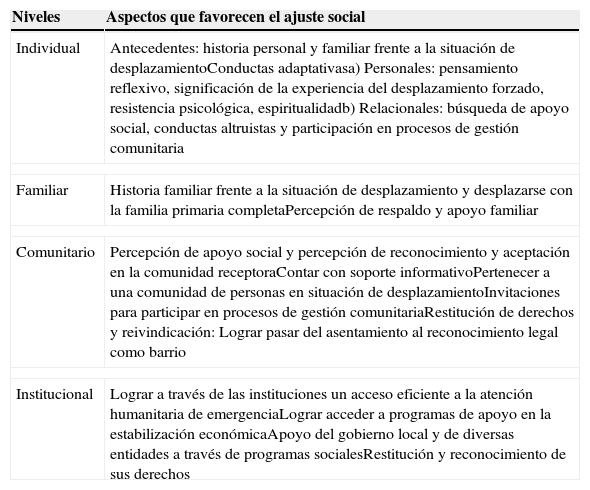

A partir de la narración de sus historias y la reconstrucción de estos momentos se identificaron los aspectos que favorecieron y los que obstaculizaron la adaptación psicológica y social, los cuales se presentan en las tablas 1 y 2. En la tabla 1 se puede observar que los elementos que promueven la adaptación están en una constante vinculación entre lo individual, el contexto familiar, el contexto escolar y el contexto comunitario.

Aspectos que favorecen la adaptación social en población en situación de desplazamiento forzado

| Niveles | Aspectos que favorecen el ajuste social |

|---|---|

| Individual | Antecedentes: historia personal y familiar frente a la situación de desplazamientoConductas adaptativasa) Personales: pensamiento reflexivo, significación de la experiencia del desplazamiento forzado, resistencia psicológica, espiritualidadb) Relacionales: búsqueda de apoyo social, conductas altruistas y participación en procesos de gestión comunitaria |

| Familiar | Historia familiar frente a la situación de desplazamiento y desplazarse con la familia primaria completaPercepción de respaldo y apoyo familiar |

| Comunitario | Percepción de apoyo social y percepción de reconocimiento y aceptación en la comunidad receptoraContar con soporte informativoPertenecer a una comunidad de personas en situación de desplazamientoInvitaciones para participar en procesos de gestión comunitariaRestitución de derechos y reivindicación: Lograr pasar del asentamiento al reconocimiento legal como barrio |

| Institucional | Lograr a través de las instituciones un acceso eficiente a la atención humanitaria de emergenciaLograr acceder a programas de apoyo en la estabilización económicaApoyo del gobierno local y de diversas entidades a través de programas socialesRestitución y reconocimiento de sus derechos |

Aspectos que dificultan la adaptación psicológica y social en la población en situación de desplazamiento forzado

| Nivel de análisis | Aspectos que dificultan el ajuste social |

|---|---|

| Eventos traumáticos | Experiencia en eventos traumáticos en el lugar de origenSer víctimas de actos violentosSeparación de familiares y amigosMuertes de familiares o personas cercanasExperiencia de desplazamiento forzadoInestabilidad económicaTener desplazamientos intraurbanosCarencias materialesExperimentar situaciones de discriminación social |

| Personal | Desajuste emocionalProceso de duelo por las numerosas pérdidasEstrés económicoPercepción de estigmatización social y de discriminaciónPoco conocimiento sobre el contexto y los procedimientos para obtener apoyoAñoranza por el lugar de origen |

| Comunitario | Carencias de la comunidad receptora y desplazada |

| Institucional | Relación de dependencia con las institucionesDificultades con las instituciones y con los gobiernos localesDemoras en la atención humanitaria de emergenciaPercepción negativa frente a las instituciones |

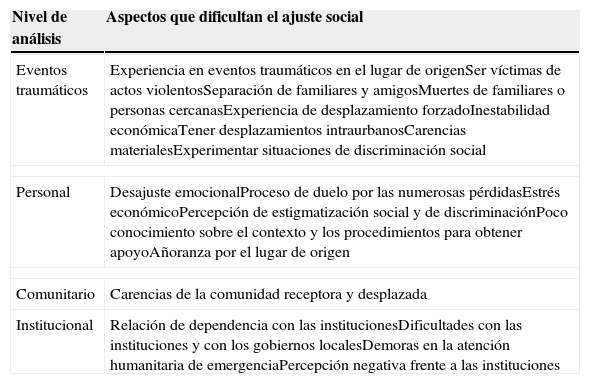

En la tabla 2 se incluye el nivel de análisis en los aspectos de eventos, personal, comunitario e institucional. Los eventos hacen referencia a experiencias traumáticas relacionadas con los acontecimiento de guerra y los vinculados al desplazamiento causado por la violencia política; en el nivel personal se agruparon aspectos asociados a los eventos traumáticos, y en los otros niveles, aspectos relacionados con la comunidad y las instituciones. En la tabla 2 se puede identificar que la adaptación se ve afectada por aspectos tales como la percepción de carencias en la comunidad receptora, dificultades en la relaciones con los pobladores del nuevo lugar de residencia y con las instituciones que apoyan el proceso de restitución de sus derechos.

Experiencia de escolarización de los niños en situación de desplazamientoEn relación con los momentos en el proceso de escolarización que vivieron los niños en situación de desplazamiento forzado se identificó que, inicialmente, la comunidad escolar los recibe; pero no hay un proceso de ambientación escolar. Algunos estudiantes reportaron que en la llegada hay una diferenciación de su pertenencia a un determinado grupo (víctimas de desplazamiento forzado), y esto se hizo explícito tanto para los docentes como para los otros estudiantes, y generó recuerdos negativos frente al escenario escolar porque se sintieron, inicialmente, rechazados. Eso es de lógico, uno cuando llega a un colegio uno quiere que lo reciban como con mejor atención, o mejor a donde estaba estudiando. Uno no es monedita de oro pa caerle bien a todo el mundo, entonces acá le caí a unos mal y a otros no (Niño en situación de desplazamiento forzado).

Los niños y las niñas en situación de desplazamiento forzado reportaron que a medida que pasaba el tiempo disminuyeron los comentarios por parte de sus compañeros. La verdad con mis compañeros yo me he vuelto muy rápido, me sé ganar la confianza de ellos. Antes con mis compañeros no me gustaba tratarlos, porque antes era muy ingenuo, a mí nunca me escuchaban con malas palabras, entonces yo como que los alejaba, entonces ellos por eso me molestaban y me cansaban para de pronto verme bravo y decir malas palabras. Ahora ya ha cambiado (Niño en situación de desplazamiento forzado).

Las relaciones de amistad son centrales en el sentimiento de pertenencia al escenario escolar. Los niños reportaron que se les facilitó establecer relaciones con compañeros que habían pasado por experiencias similares. Un aspecto a resaltar es que tanto en padres de familia y niños reportaron que les interesa establecer relaciones cercanas con docentes y compañeros. La relación era como hermanable, porque hablábamos y recochabamos iban a la casa, que Luz regáleme un tinto, que hablemos; todo eso se hacía, para mí una amistad bonita, porque es muy raro uno ver un profesor llegue y se dedique, claro que es porque lo conocen a uno de tiempo antes, de todas maneras se da la relación que uno tenía con los profesores; mientras que por acá como no lo conocen a uno, es totalmente diferente a todo (Madre de familia en situación de desplazamiento forzado).

Finalmente, al permanecer en el escenario escolar se identificó un momento llamado acomodación, en el cual el estudiante en situación de desplazamiento forzado es incorporado a la vida escolar pero se asume una posición pasiva frente su problemática, tanto por parte de ellos como de la comunidad educativa.

Identidad social, desplazamiento forzoso y escuelaUn aspecto que rescataron los padres y las madres de familia, así como los niños en situación de desplazamiento forzado entrevistados, es el estereotipo o ideas equivocadas sobre las personas en situación de desplazamiento, donde se los asocia a la delincuencia. En los relatos de algunos niños y niñas se encontró que perciben que los otros tienen 2 tipos de percepciones sobre las personas en situación de desplazamiento: por un lado las ven como víctimas y en el otro como personas peligrosas. Yo creo que porque piensan que somos desplazadas, entonces somos cochinas, que siempre van a quitarle a otro (Niña en situación de desplazamiento forzado). Dicen que los del asentamiento son unos ladrones, unos hablan que cuando se robaron acá la luz, que no había, todos dijeron que eran los del asentamiento (Niño en situación de desplazamiento forzado).

Algunas personas entrevistadas de la comunidad atribuyen a las personas en situación de desplazamiento el incremento del desempleo, aumento de la mendicidad y los robos en la ciudad. A la vez identificaron que las personas en situación de desplazamiento son necesitadas y que viven múltiples carencias. Son las personas que no tienen casa y tienen que construir en algunos lugares cambuches para que no les caiga el agua (Niño de la comunidad receptora). Que es una persona que está necesitada, que no tiene recursos ni para comer, ni para vivir, muchas veces viviendo en la calle (Padre de familia de la comunidad receptora).

Los niños que reconocieron la pertenencia al grupo de personas en situación de desplazamiento hacen énfasis en que es una situación normal, e incluso algunos percibieron el desplazamiento forzoso como algo bueno; ellos comentaron que gracias a esta situación, la familia recibió apoyos económicos. En un caso particular un niño reportó: A mi abuelita le van a dar una casa por allí. Entonces, nosotros estamos viviendo donde una tía, esperando que le den la casa a mi abuela, y por eso digo que es bueno, porque le ayudan a la gente (Niño en situación de desplazamiento forzado).

En la definición del grupo de personas en situación de desplazamiento, los niños entrevistados mencionaron las pérdidas afectivas y el desarraigo geográfico y consideran que las otras personas no comprenden lo que implica ser desplazado. También se identificó que en su deseo por proteger la percepción de sí mismos, resaltaron las características positivas del grupo de personas en situación de desplazamiento —son sociables, unidas, solidarias— y no se identificaron con las características negativas —ladrones, mendigos, desaseadas—.

En los niños no desplazados prevalecen ideas negativas sobre las personas en situación de desplazamiento, pero consideran que sus compañeros no son como este grupo. Los niños y las niñas no desplazados hacen alusión principalmente a las carencias materiales de esta población.

Los niños en situación de desplazamiento comentaron que perciben prejuicios y discriminación por parte de docentes y compañeros, y atribuyeron estas situaciones a la pertenencia a la categoría de personas en situación de desplazamiento. Aquí cuando estaba en sexto, los niños estábamos sentados allá en el pasto y los niños empezaron a decir desplazada… y yo no hice nada me quedé callada y me dejaron de molestar. Se fueron a jugar. Entramos al salón y en la silla también, y pues ellos comenzaron a molestarme otra vez y yo me quedé callada y agaché la cabeza (Niña en situación de desplazamiento forzado).

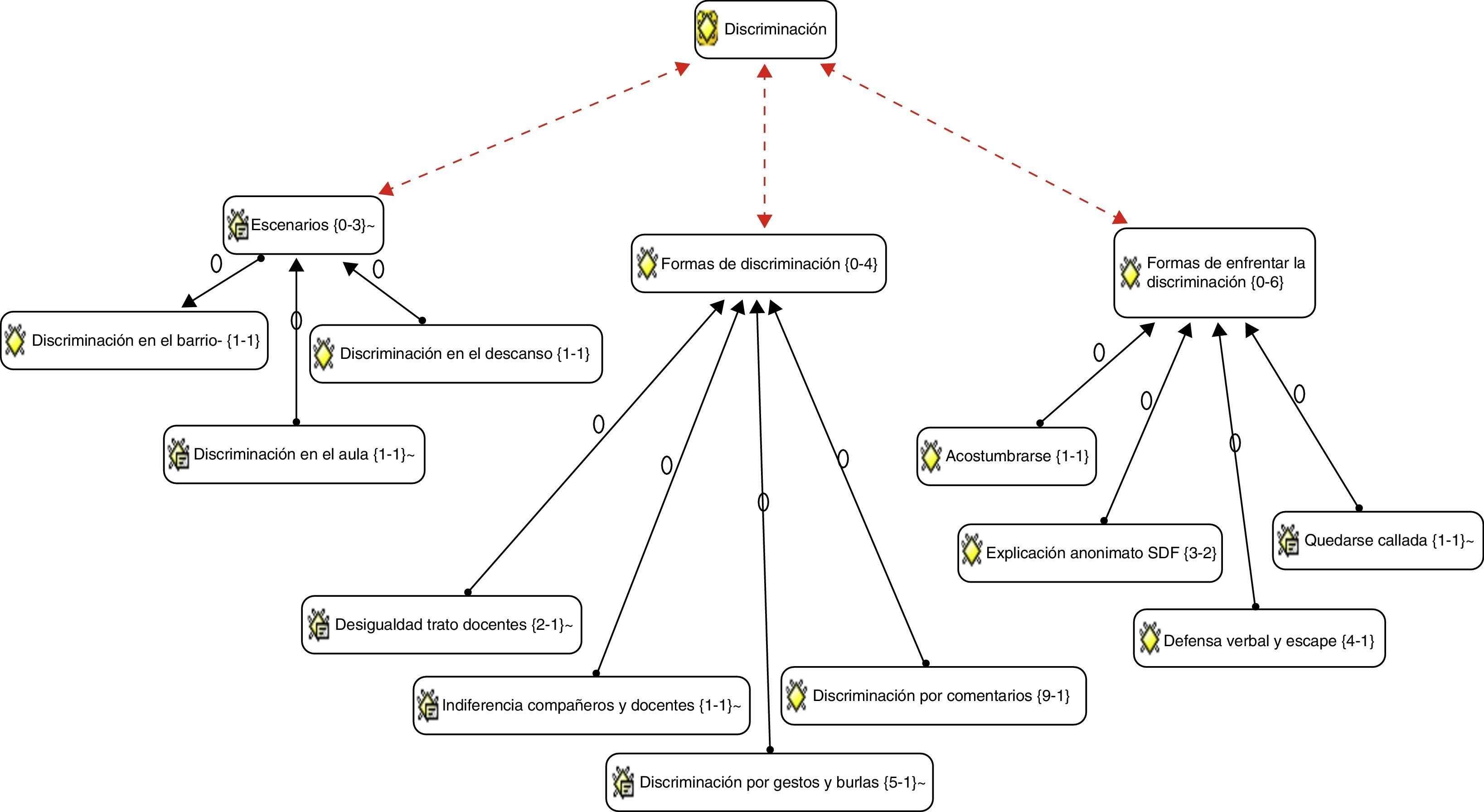

Los niños en situación de desplazamiento narraron, principalmente, situaciones de discriminación negativa, mencionaron que perciben un trato diferente por parte de los docentes a la hora de valorar su proceso académico; y la situación que más les incomoda es la indiferencia de los docentes y compañeros frente a sus vivencias Para observar en más detalle los resultados en la categoría de discriminación, en la figura 1 se observan los escenarios, las formas de discriminación y la manera en la que los niños expresaron que enfrentan la discriminación.

Los estudiantes no desplazados identificaron comportamientos discriminatorios hacia los estudiantes en situación de desplazamiento forzado. Los niños y las niñas al explicar razones por las que se pueden presentar situaciones de discriminación, identificaron que no siempre se relaciona por la pertenencia de sus compañeros al grupo de desplazados, sino que hace parte de formas de resolver conflictos cuando hay rivalidades entre ellos.

Los padres de familia expresaron que se puede dar discriminación, pero consideraron que esta situación no se presenta en la escuela a la que asiste su hijo. No, en esta escuela no se presenta discriminación, porque los profesores les enseñan a que deben de respetarse los uno a los otros, no importa la situación sino que se deben de respetar (Padre de familia de la comunidad receptora).

Por su parte, los docentes entrevistados reportaron que ellos no han discriminado a la población en situación de desplazamiento forzado atendida en la institución educativa, pero manifestaron que algunos de sus compañeros sí han presentado este tipo de conductas. …Estábamos en clase de inglés y de repente llegó la coordinadora y dijo: Bueno todos los desplazados […] Ella lo toma como el médico toma la muerte, «Se murió nomás» […] Entonces fue: «levante las manos todos los niños que son desplazados de este salón». Entonces, empezó ella a escribir y otros levantaron la mano. Entonces le dije: me parece terrible... terrible porque qué sentirán esos niños que realmente son desplazados, qué sienten ellos de ver los otros niños que están es como ridiculizando eso… (Docente).

Resumiendo, en los resultados se ha expuesto que el desplazamiento forzado genera múltiples heridas que pueden dificultar el proceso de adaptación, de igual forma se encuentran aspectos que favorecen el proceso de adaptación y que se articulan a dinámicas individuales, familiares, comunitarias e institucionales. En el caso de los niños se observa un doble proceso de ajuste social: tanto en la comunidad receptora como en el escenario escolar. En este último escenario se logró identificar que los niños viven un proceso de escolarización en donde se identifican 3 momentos: la llegada, la vinculación y la acomodación. Finalmente, se analizan las implicaciones que puede tener la pertenencia a la categoría social de desplazados, encontrando tanto percepciones positivas como negativas del grupo y del exogrupo; y aunque se presentan conflictos por la pertenencia a la categoría, los niños en situación de desplazamiento se identificaron con las características positivas.

DiscusiónEl objetivo de la presente investigación ha sido contribuir a la comprensión del proceso de adaptación psicológica y social de niños desplazados por violencia política considerando los aspectos que favorecen o dificultan la adaptación, así como el papel de la identidad social y la respuesta de aculturación de una comunidad educativa frente a la llegada de población de estudiantes víctimas de violencia política.

Los hallazgos indican que los niños y las niñas, así como sus familias, han experimentado estrés por aculturación. Este es generado por los eventos que han vivido, los cuales han elevado el riesgo social y han generado una reducción significativa en la satisfacción de sus necesidades básicas. Estos resultados concuerdan con investigaciones previas sobre personas en situación de desplazamiento (Bello, 2001; Garay, 2009; Ibañez & Moya, 2010). El aspecto que más ha afectado el proceso de adaptación en los niños y las niñas ha sido el estrés emocional y económico que percibieron en sus padres.

Se observa que la percepción de carencias en la comunidad receptora, así como las dificultades en las relaciones con los pobladores del nuevo lugar de residencia y con las instituciones que apoyan el proceso de restitución de sus derechos, son aspectos que afectan su adaptación. Lo anterior corrobora resultados de investigaciones que han encontrado que la recepción hostil o poca apertura de la comunidad receptora representan significativas fuentes de estrés (Ugalde-Watson et al., 2011).

De igual forma se identificó que se encuentran elementos que promueven la adaptación que están en una constante vinculación entre lo individual, el contexto familiar, el contexto escolar y el contexto comunitario. De los aspectos que favorecen la adaptación social los datos convergen con investigaciones que indican que el tiempo de residencia y las redes de apoyo desempeñan un papel fundamental (Palacio & Sabatier, 2002; Palacio & Madariaga, 2006; Maya Jariego & Armitage, 2007). Los aspectos que favorecen la adaptación se identificaron en diferentes momentos de la narración de las personas, inicialmente aspectos más relacionados con el nivel individual y el familiar, y posteriormente aspectos a nivel comunitario e institucional.

A la luz del sentido psicológico de comunidad (McMillan & Chavis, 1986), los hallazgos indican que en la medida que transcurre el tiempo los niños, niñas y padres de familia en situación de desplazamiento van construyendo una experiencia subjetiva de pertenencia a la comunidad receptora y van formando una red de relaciones de apoyo recíproco.

En relación con la respuesta de aculturación de la comunidad escolar, se encuentra que la llegada de los niños en situación de desplazamiento desencadena un proceso en el cual se llega a vincular a los estudiantes sin reconocer sus particularidades. Los resultados indican el interés de la población en situación de desplazamiento forzado de sentirse parte de una comunidad. Sin embargo, se encontró que en el ingreso y proceso de vinculación al escenario escolar se presentan situaciones de discriminación en las que las respuestas de los niños se caracterizan por la renuncia y la evitación del conflicto.

Estas situaciones indican que aunque los niños en situación de desplazamiento acceden al escenario escolar, este no logra brindarles las posibilidades para que la educación contribuya realmente a su bienestar de acuerdo a las necesidades emocionales que están manifestando. Al tener en cuenta que el contexto es importante en la definición de las estrategias de aculturación (Phinney, Horenczyk, Liebkind, & Vedder, 2001), es necesario atender a las dinámicas escolares e identificar el soporte social que están brindando en procesos de adaptación psicológica y sociocultural.

En este sentido, Cortés y Castro (2005) reportaron que la problemática derivada de la atención educativa a niños en situación de desplazamiento es normalizada porque la escuela se enfrenta a numerosas carencias y esto genera que estas situaciones se conviertan en rutina para la comunidad escolar. Esta situación puede ser comprendida desde los procesos psicosociales comunitarios de naturalización y familiarización, ya que estos se presentan en comunidades con bajas expectativas de cambio (Montero, 2004). Lo anterior puede estar ocasionando que el sistema escolar responda pasivamente y limite las posibilidades para aportar a la atención educativa de la población en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social.

Los resultados sobre la construcción de la identidad social indican que los niños se identifican al grupo de personas en situación de desplazamiento forzado, pero presentan baja identificación con las características negativas asignadas al grupo. Los niños víctimas de desplazamiento forzado se esfuerzan por lograr un autoconcepto satisfactorio, tal y como lo indican Tajfel & Turner (1986), es decir, presentan muchas más actitudes positivas hacia su propio grupo como mecanismo para lograr o mantener una identidad social positiva.

Sin embargo, es importante considerar lo que significa la pertenencia al grupo de personas en situación de desplazamiento forzado, en un país con un contexto de conflicto armado, puesto que la pertenencia a este grupo representa una forma para lograr la reivindicación y la restitución de sus derechos y mejorar las condiciones de precariedad en la que viven las familias en la ciudad (Villa, 2010).

Pertenecer al grupo de personas en situación de desplazamiento forzado puede ser una decisión ambigua, pues si bien puede ser un aspecto que favorece la adaptación por los beneficios que reciben políticamente, a la vez representa múltiples heridas y puede ser una carga por la estigmatización que reciben socialmente; de este modo se dificultan los procesos de adaptación psicológica y social. Aun así, la evidencia sugiere que los niños en situación de desplazamiento construyen su relato de identidad social negociando la ambigüedad que genera pertenecer a una categoría social de un grupo minoritario (Valentine, 2000), como las personas en situación de desplazamiento. De hecho, la teoría de la identidad social indica que las evaluaciones que realicemos del grupo son de naturaleza relativa, y en este sentido la pertenencia al grupo de personas en situación de desplazamiento dependerá también de algunas dimensiones valoradas socialmente, así como de las características del contexto (Briones, Tabernero, & Arenas, 2011).

En este sentido, los niños pueden construir su identidad social teniendo en cuenta lo que comparten y no comparten con los miembros de su grupo, a la vez que realizan comparaciones con el exogrupo (Grieshaber & Cannella, 2005). De igual forma, los datos indican que los niños asumen lo que enuncian sobre sí mismos; al respecto, Ojeda (2010) encontró que en el momento después del desplazamiento en los niños se identifica una identidad agentiva, lo cual plantea las altas posibilidades que tienen los niños en situación de desplazamiento de sobreponerse a eventos traumáticos.

Al tener en cuenta la construcción del escenario escolar sobre la categoría social de las personas en situación de desplazamiento se encontró que es importante atender a las percepciones del exogrupo, pues la mención de categoría de desplazados es utilizada, en algunos casos, como una forma de resolver conflictos. El análisis indica que las relaciones intergrupales de niños desplazados o no desplazados atraviesan por diferentes situaciones que afecta la satisfacción con la vinculación a la vida escolar, la percepción de rechazo o la mención de la pertenencia al grupo como una ofensa lleva a algunos niños a asumir respuestas de marginalización, pero la percepción de aceptación y camaradería lleva a respuestas de aproximación y construcción de lazos de amistad que contribuyen a aumentar la satisfacción con el entorno escolar.

La teoría de Berry (1997) sobre aculturación contribuye a comprender el choque inicial entre la población en situación de desplazamiento y los pobladores, así como el impacto que se genera en la comunidad escolar frente el acceso de niños en situación de desplazamiento; es decir, que se corrobora que frente a la presencia de grupos minoritarios se generan impactos individuales y colectivos.

Al tratarse de una investigación sobre una institución educativa, se debe tener cautela a la hora de interpretar los datos. La información se recogió a través de la técnica de la entrevista, y en este sentido no se accedió a las prácticas cotidianas de las aulas que nutrirían investigaciones en esta línea, principalmente al identificar la respuesta de aculturación de la comunidad escolar.

En conclusión, los hallazgos se convierten en un referente que da cuenta de las diversas tensiones que experimentan las identidades sociales en los escenarios educativos y que pueden afectar los procesos de adaptación que promueven el bienestar de la población infantil en situación de desplazamiento. Los conflictos que se generan en el escenario escolar, si bien pueden promover la convivencia, también pueden desencadenar dinámicas excluyentes. Es necesario atender a estas dinámicas, más en un contexto de violencia política que ha generado nuevos retos para los escenarios escolares.

Artículo producto de la investigación desarrollada durante el año 2012 en el marco del Programa Jóvenes investigadores de Colciencias. Convenio 0063 suscrito con la Fundación Universidad del Norte y resultado de la tesis de la Maestría en Desarrollo Social de la Universidad del Norte.