La corrupción es una de las causas de la ineficacia gubernativa y del desencanto democrático, pero también es una secuela de los sistemas de captura que han prevalecido a pesar de todo. En un primer momento, el documento identifica dos visiones empleadas para atacar el fenómeno de la corrupción, la individualista y la burocrática. Ambas visiones cometen el error de concebir la corrupción como una causa, como un problema de individuos que contradicen valores o rompen reglas en provecho propio y no como la consecuencia de un sistema de captura de puestos, supuestos y presupuestos. En un segundo momento, el texto hace referencia -entre el amplio grupo de instituciones construidas en México durante la primera década del siglo XXI- al Servicio Profesional de Carrera, su dimensión (como solución al problema de la captura de los puestos públicos), sus alcances, obstáculos y retos pendientes.

Corruption is a cause of governmental inefficiency and people’s disenchantment with democracy, but it is also a result of seizing systems that have prevailed in the country in spite of everything. In the first part of this paper two approaches used to address corruption are identified and analyzed: the individualist and the bureaucratic approaches. Both of them mistakenly view corruption as a cause, as a problem among individuals that contradict social values or break rules pursuing self-benefit, and not as the result of a whole system that seizes public positions, assumptions and budgets. In the second part the paper examines the Mexican Career Civil Service -as one of the numerous institutions built in Mexico during the first decade of the 21st century-, its dimension -as an answer to public positions seizure-, scope, obstacles and challenges.

La corrupción es una de las causas de la ineficacia gubernativa y del desencanto democrático, pero también es una secuela de los sistemas de captura que han prevalecido a pesar de todo. La primera década del siglo XXI trajo mudanzas muy relevantes en el acceso a la información y en la forma en que se evalúan y fiscalizan las tareas del gobierno -especialmente del federal- pero esos cambios no han logrado atajar el problema principal de la captura de los puestos públicos, de la decisión de los supuestos que orientan las políticas y del uso discrecional del presupuesto. Puestos, supuestos y presupuestos siguen capturados por los grupos partidarios que dominan el acceso a la representación política -ahora fraseada en plural- mientras que su carácter público sigue siendo motivo de disputa.

Comprender la corrupción como una consecuencia de esos sistemas de captura no es cosa trivial. Mientras se siga creyendo que la corrupción es sólo causa de otros males y no una consecuencia de problemas que ameritan atención propia, pueden seguir repitiéndose los errores más frecuentes en la forma de afrontarla. Señalo dos de ellos: uno es la personalización de ese fenómeno (que aquí identificaré como la visión individualista), según la cual no hay sistemas inmunes a la corrupción sino individuos que se corrompen. Las secuelas de esa visión pueden ir desde las perspectivas éticas y moralizantes que buscan cambiar los valores de las personas para incidir en sus buenas conductas -bondad asumida, claro está, desde el mirador de quien la califica- hasta los métodos más excluyentes e intolerantes: los que promueven la salida y hasta la eliminación de quienes no comparten un credo, una ideología o un partido, bajo el supuesto de que al cambiar a los individuos corrompidos, se acabaría la corrupción.

Los partidarios de esa visión tienden a ofrecer argumentos valiosos a los grupos políticos que pugnan por la renovación de las cuotas de poder desde sus barricadas, tratando de quitar a los demás para poner a sus amigos y sus partidarios. Y apenas si es necesario recordar los terribles despropósitos que se han cometido en la humanidad a nombre de ese supuesto excluyente, que además es inútil, pues apostar por los valores morales invocados por las personas -o por las credenciales políticas partidarias- no garantiza nada sobre su conducta postrera, excepto una nueva forma de captura justificada con argumentos diferentes.

El segundo error más frecuente es tratar de contener a la corrupción a través de sus efectos burocráticos, cuando ya es demasiado tarde y cuando -en una versión oblicua del primer yerro señalado- lo único que puede hacerse es castigar al culpable y acaso, buscar la reparación del daño causado. Esta segunda forma burocrática de abordar el combate a la corrupción se sitúa en el otro extremo: si la primera afirma que los valores de las personas anteceden y controlan todos sus actos, ésta apuesta por las consecuencias diseñadas para cambiar conductas. Castigar a quienes cometen actos de corrupción es, a todas luces, algo deseable para la sociedad; y también lo es producir los incentivos adecuados para inhibir la repetición de esos despropósitos. Nada de eso es motivo de alarma. El problema es que al remitir a los protocolos como el único criterio para detectar cualquier sesgo proclive a la corrupción, se asume la neutralidad del sistema de reglas en el que sucede y se ve al corrupto, en todo caso, como alguien a quien ha de castigarse porque decidió romper esas rutinas. Pero esa postura no modifica un ápice la visión según la cual la corrupción es solamente una anomalía o una distorsión dentro de un orden que, sin la intervención de los corruptos, funcionaría sin mácula.

Por otra parte, según esa visión, un corrupto es alguien que no sólo actúa en contra o al margen de las reglas, sino que además produce evidencia suficiente para ser señalado como un corrupto. Pero en sentido opuesto, quien se ciñe a las reglas puntualmente, o no produce evidencia suficiente sobre el beneficio personal que habría obtenido mediante sus actos, jamás podría ser castigado. Esta visión burocrática es ciega a los abusos que pueden cometerse sin faltar a los procedimientos y ajena, en todo caso, a los resultados sociales de las acciones puestas en marcha. Dicho de otro modo: mientras se firmen y se sellen los papeles adecuados, esa gente no tiene nada que temer.

Me pregunto si es necesario poner ejemplos de las conductas que esas dos visiones sobre la corrupción suelen propiciar. En sus peores expresiones -pero también las más comunes- quienes ven la corrupción como una cuestión de individuos corruptos no sólo intentan “convertir” a esos individuos a los valores de su grupo, sino que eventualmente buscan rechazar de tajo a quienes no lo hacen, aun cuando su conducta profesional sea intachable. Buena parte de la historia política está construida por la pugna entre grupos opuestos que buscan establecer sus valores y sus criterios sobre el conjunto de la sociedad. Y en el mismo sentido está construida la identidad de los partidos políticos y la intolerancia sobre sus adversarios, así como la justificación más frecuente sobre la captura. Creer que la corrupción se combate atacando corruptos desde una supuesta identidad personal equivale, a la vez, a otorgarle legitimidad a la vieja idea de las iglesias políticas y a la lealtad que se exige a su ideología, su programa, su partido y/o su líder. No es necesario ir muy lejos para advertir que esa visión no sólo ha explicado, al menos en parte, los conflictos políticos que ha vivido la transición mexicana en los últimos años, sino que además supone una franca negación de la pluralidad. Si la corrupción se asume como una lucha de los “buenos” contra los “malos”, y si éstos se definen por sus afiliaciones políticas, el resultado no es más que otra justificación para seguir capturando el espacio público.1

Y de otro lado, la visión cifrada exclusivamente en el rompimiento de reglas establecidas -y siempre que esa ruptura haya producido evidencia- no sólo tiende a favorecer la permanencia de los sistemas en los que la corrupción se desdobla sino a producir incentivos perversos. Desde ese mirador, no se castiga el uso de los medios públicos para obtener beneficios privados cuanto el error burocrático; y en cambio, quien sea capaz de ceñirse a los procedimientos y demostrar que ha seguido los formatos, puede llegar a obtener amplias ventajas gozando de una garantía de impunidad. De este modo, la idea de la responsabilidad pública queda subordinada al procedimiento: “deslindar responsabilidades” no significa evaluar la forma en que se ha honrado el propósito que se buscaba con los recursos públicos, cuanto indagar si los funcionarios siguieron rutinas y firmaron los papeles. El famoso apego a la ley -tan ampliamente citado en la cultura burocrática del país- no equivale sino al cumplimiento de los protocolos. De modo que el sistema se mantiene intacto y solamente se persigue, acaso, a quien se equivoca.

El error compartido por esas dos visiones -individualista y burocrática- es que ambas aprecian la corrupción como una causa que debe contenerse por sí misma, ya sea para mantener a salvo los valores que se creen superiores para el conjunto de la sociedad, o ya sea para mantener intacto el sistema legal y procedimental que protege la acción del gobierno -o para las dos cosas-. La corrupción no es vista como la consecuencia de un sistema de captura de puestos, supuestos y presupuestos, sino como un problema de individuos que contradicen valores o rompen reglas en provecho propio. Perseguir corruptos es, desde esos puntos de vista, el propósito principal de cualquier nueva institución, programa o procedimiento que se diseñe en contra de este fenómeno. Pero así planteado, el problema no se resuelve sino que se perfecciona y se eterniza.

Según Transparencia Internacional, la corrupción es “el mal uso del poder encomendado para obtener beneficios impropiados”. Una definición que ha tenido un uso muy extendido en todo el mundo -dada la influencia de esa organización- y que tiene la enorme ventaja de no ceñir ninguna de las expresiones que emplea a una situación específica: ya sea que se trate de una situación financiera, administrativa, electoral, sexual o de cualquier otra índole, ni de acotar la palabra “poder” solamente al poder político; la definición también cuida la idea de la encomienda de la que se desprende ese poder (entrusted authority, en la definición original del inglés), para subrayar la relación entre un corrupto y un grupo social al que le debe rendir cuentas; y además salvaguarda la idea de lo “inapropiado” de cualquier concepción ajena a las circunstancias en las que se analice la corrupción.

Pero esa definición no ayuda, por sí misma, a combatir los defectos antes mencionados; por el contrario, enfatiza la idea de los hechos consumados (el uso del poder que produjo ya un beneficio inapropiado) y que puede ser interpretada, una vez más, como un asunto que atañe solamente a los individuos que abusan de los medios que tienen a la mano, o que actúan de manera reprobable frente al grupo al que sirven. Con todas sus virtudes, la definición de la corrupción acuñada por Transparencia Internacional -seguramente la más empleada en el mundo- no contribuye tampoco a comprender a la corrupción como una consecuencia de la captura previa de puestos, supuestos y presupuestos.

En el Foro Mundial sobre Gobernanza que se celebró en Praga en noviembre del 2011, se planteó este mismo problema -aunque en otros términos- a partir de la necesidad de reconocer el vínculo perverso entre gobernanza y corrupción, y de la conveniencia de buscar medios prácticos para combatirlo. En los términos de la llamada “Declaración de Praga sobre Gobernanza y Combate a la Corrupción”: La Conferencia estableció que la corrupción -el abuso del poder encomendado para obtener beneficios inapropiados- es un factor muy significativo en la crisis global de gobernanza, que cruza por diversas culturas y niveles de desarrollo económico y modernización. La clave para revitalizar la confianza en la democracia y en la economía de mercado, reside en asegurar una gobernanza que sea efectiva y honesta a la vez. La corrupción es el obstáculo primordial para alcanzar este fin. (…) La corrupción en su sentido estricto, consiste en seguir conductas que hoy se reconocen ampliamente por ser ilegales como, por ejemplo, las “mordidas” que, en amplia o pequeña escala, afectan tanto a las grandes corporaciones como a los ciudadanos. Pero en contraste, la corrupción definida en su sentido más amplio, atañe al uso de la influencia a favor de intereses específicos que, con frecuencia, suceden a través de conductas que se presumen legales como, por ejemplo, las relaciones financieras ocultas, las contribuciones a las campañas políticas o las prácticas de lobbying, que llevan a los funcionarios públicos a desviar recursos en beneficio de sus aliados a expensas del interés público (World Forum on Governance, 2012).2

Aunque se queda corta en su lista de ejemplos, la declaración de Praga acierta en establecer -por primera vez en una convención internacional- que la corrupción no es un accidente del sistema legal en el que tiene lugar, ni solamente una anomalía cometida por individuos corruptos que deben ser contenidos y sancionados, sino que sus prácticas y sus efectos pueden formar parte del mismo sistema legal: así, la corrupción es vista no sólo como anomalía ni como causa de otros problemas -como la confianza en la democracia o la crisis de la gobernanza-, sino como la consecuencia de un sistema aceptado y justificado por las leyes vigentes. En el mismo sentido, pero desde otra perspectiva práctica, Daniel Kaufmann ha subrayado, con razón, la relación que hay entre corrupción y captura de los recursos públicos como una de las explicaciones sobre el fracaso de la gobernanza: Puesta en términos simples, la gobernanza puede ser vista como la manera en que es ejercida la autoridad en cada país. Una buena gobernanza tiene, en consecuencia, tres aspectos básicos: la dimensión política (que medimos a través de indicadores democráticos de rendición de cuentas y de vigilancia pública, estabilidad política y ausencia de violencia), la dimensión económica (expresada como la efectividad gubernativa y la calidad regulatoria), y la dimensión institucional (entendida como la vigencia del Estado de derecho, y el control de la corrupción y la captura). (…) Los países afectados por esta especialmente insidiosa forma de desgobierno, la captura, (es decir, la manipulación de las reglas del juego y de las instituciones del Estado en beneficio de unos cuantos) tienden a mostrar inversiones y tasas de crecimiento mucho menores de los sectores privados, que los países en donde hay reglas del juego parejas (Kaufman, 2011: 29-30).3

Pero la captura no sólo es la manipulación de las reglas del juego y de las instituciones para provecho de unos cuantos, sino que es también la negación de lo público, justificada a través de un cuerpo legal: la corrupción que genera y a la que obedece la captura, no alude a algo abstracto sino a las decisiones concretas que se toman desde los poderes para ensanchar el espacio público o para capturarlo, precisamente, a favor de unos cuantos. Las expresiones concretas de esa captura van desde la designación de los cercanos en los cargos principales hasta el uso abusivo de los presupuestos, pasando por la forma en que se genera y emplea la información y, en conjunto, por el uso discrecional de los medios disponibles para la gestión pública. La corrupción es la consecuencia de esas formas específicas de capturar, para el beneficio de unos cuantos, la mayor parte de los puestos públicos, los supuestos en los que se apoyan las decisiones de la autoridad y los presupuestos públicos que, en una democracia consolidada, estarían al servicio de la sociedad.

2La alternancia en la presidencia de la República y la consolidación del sistema de partidos abrieron, a pesar de todo, nuevas expectativas sobre la posibilidad de construir una agenda inédita para el ejercicio democrático de los poderes públicos. Durante la primera década del siglo XXI -período del que se ocupan estas líneas- se diseñó y se puso en marcha un amplio grupo de instituciones que no habían cabido nunca en el régimen de partido único previamente prevaleciente y cuyos propósitos apuntaban hacia la reconstrucción de la administración pública desde un nuevo plano de pluralidad, apertura y vigilancia democrática.

Una de esas nuevas instituciones fue el Servicio Profesional de Carrera (spc): un viejo anhelo de los partidarios de la gestión pública profesional, políticamente imparcial y basada en el mérito probado de los servidores públicos, que además contaba ya con antecedentes exitosos en lugares tan bien apreciados, al principio de esa década, como el servicio exterior o el Instituto Federal Electoral (ife), entre otros. En armonía con el espíritu democrático todavía exultante de aquellos años, en marzo del 2003 se aprobó en la Cámara de Diputados el dictamen por el que se expidió la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, cuyos propósitos explícitos eran, según los considerandos del dictamen: Establecer un sistema de Servicio Profesional de Carrera que coadyuve a una administración pública eficiente y atenta a cumplir con el fin último del servicio público que responda a las demandas de la población, tomando como principios rectores del sistema: la legalidad, la eficiencia, la objetividad, la calidad, la imparcialidad, la equidad y la competencia por mérito (…). La creación de esta ley permitirá concretar una institución sólida, confiable, honesta, transparente y de alta calidad; dotará a la Administración Pública de un cuerpo eficaz de servidores públicos; y garantizará la continuidad en la operación de los programas de gobierno. Estos servidores, al ser portadores de los conocimientos técnicos necesarios y encontrarse ubicados en el cargo de acuerdo a su perfil y capacidad, serán una valiosa aportación a la consolidación del sistema democrático (Auditoría Superior de la Federación, 2005: 678).

Aunque barroca y limitada, la Ley que finalmente entraría en vigor 7 de octubre del 2003, sin embargo entrañaba la promesa de iniciar el largo proceso que tendría que llevar a combatir la captura de los puestos de confianza en el gobierno federal y a eliminar, paulatinamente, el sistema de botín: la idea principal era dejar atrás los procesos selectivos, la permanencia y el desarrollo de los funcionarios públicos basados invariablemente en el principio de lealtad política, para construir nuevos sistemas de ingreso, capacitación y certificación, evaluación del desempeño, desarrollo profesional y separación que, en el marco de un cuidadoso proceso de planeación, evaluación y control del servicio profesional en su conjunto, fuera imponiendo poco a poco los principios rectores establecidos en la ley.

Digo que la ley nació barroca porque quiso, al mismo tiempo, emular los mejores ejemplos de otros países, recuperar las mejores experiencias mexicanas, establecer todos los procesos a la vez y hacerlo todo en menos de tres años. Como si no hubiera restricciones institucionales que vencer, individuos que capacitar y coordinar, etapas que cubrir, estudios y diagnósticos que hacer y, sobre todo, como si no contara el peso de una inercia burocrática y de una cultura política forjadas durante todo el tiempo previo, los legisladores ordenaron que el spc debía vencer todas esas resistencias en menos de un lustro. Para conseguirlo, ordenaron que se expidiera un reglamento para precisar las operaciones que harían posible el cumplimiento de la ley, hacia finales del 2004. De modo que, en la práctica, la implementación tendría que llevarse a cabo entre 2005 y 2006.

Por otra parte, la ley nació limitada a un grupo acotado de servidores públicos considerados de confianza, cuyo escalafón no rebasaría el nivel de director general. Con buenas razones, los diseñadores de la ley comprendieron que los cargos políticos de mayor jerarquía no podían formar parte del servicio profesional, o no, al menos, todavía. Y fijaron también las reglas básicas para definir los cargos que seguirían siendo de “libre designación” con el plausible propósito de auspiciar mayor flexibilidad en ciertos nombramientos y de no colapsar el sistema desde un principio. Y por supuesto, ninguno de los puestos protegidos por los sindicatos y los contratos colectivos de trabajo -es decir, los trabajadores de base- pertenecerían al servicio de carrera: los métodos de selección, reclutamiento y ascenso que habían venido acompañando las relaciones entre los sindicatos de empleados públicos y el gobierno, habrían de quedar intactos: la ley era aplicable a los trabajadores de confianza y a nadie más.

Con todo, el principio general establecido por la ley era que todos esos puestos de confianza señalados en la nueva legislación (enlace, jefe de departamento, subdirector, director, director general adjunto y director general) habrían de pertenecer al servicio de carrera y que solamente por excepción y por razones explícitamente señaladas en la ley, podrían volver a ser designados, capacitados, evaluados, ascendidos o despedidos con las viejas prácticas de siempre. Y hubo también otra excepción: el del grupo de dependencias públicas que, por razones muy diversas -y no siempre plausibles- no pertenecerían de entrada al servicio de carrera o lo harían, acaso, de conformidad con sus propias normas. De modo que: De las 103 dependencias y órganos desconcentrados que integraron la Administración Pública Federal (apf) Centralizada, el 75.0% (77) fueron sujetas a la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, ya que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8 de la citada ley, no fueron sujetos al sistema: las Fuerzas Armadas; la Secretaría de Seguridad Pública y sus órganos desconcentrados; las entidades adscritas a la Secretaría de Salud; la Secretaría de Relaciones Exteriores y sus órganos desconcentrados y órganos como el Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el Servicio de Administración Tributaria, los Tribunales Agrarios, y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Auditoría Superior de la Federación, 2005: 682).

Así, de las 610,509 plazas existentes en la administración pública centralizada en el año 2005 -cuando el Servicio Profesional comenzó a operar de lleno-las situadas en aquellas 77 dependencias que no estaban listadas en las excepciones, no sumaban más que una tercera parte: 273,726. Y de éstas, solamente 42,944 plazas estaban obligadas a formar parte del servicio (15.7% de la última cifra) pues el resto estaba formado por trabajadores de base, sindicalizados. Y para completar la resta, todavía cabe añadir que otro grupo de 1,780 plazas habrían de integrarse a los “gabinetes de apoyo” y a las plazas de libre designación, de modo que el spc mexicano nacería, en fin, con 41,164 plazas potenciales en total (Auditoría Superior de la Federación, 2005). Una cifra muy modesta de apenas el 6.7% del total de plazas de la apf y de sólo el 2.6% del vasto grupo de 1,543,397 plazas del gobierno federal en su conjunto.

Su ventaja sería, en cambio, que ese pequeño grupo de poco más de 41 mil plazas habría de abarcar a los mandos medios de 77 dependencias y habría de garantizar que, al menos en ese universo muy localizado, las viejas prácticas de captura fueran quedando atrás para abrir paso a un nuevo sistema de selección, reclutamiento, permanencia y ascenso basado en las credenciales profesionales y en el compromiso de los funcionarios públicos que llegarían a formar parte de ese grupo, afirmando la calidad del servicio público y el cumplimiento de los propósitos explícitos de las políticas a su cargo. Un puñado de funcionarios que habrían ganado su puesto en concursos abiertos y que habrían demostrado sus cualidades profesionales mediante procesos de evaluación sistemática; que se habrían certificado en las competencias y los conocimientos indispensables para ocupar los cargos bajo su mando y que, además, habrían tenido los incentivos correctos para buscar el mejor desempeño posible en sus actividades, pues de ello dependería su permanencia de largo aliento en la administración pública.

El spc no estaba llamado a ser la única solución al problema de la captura de los puestos públicos, pues ni su modesta dimensión ni sus alcances inmediatos habrían permitido imaginar un propósito tan ambicioso, pero sí era una puerta de entrada, a la vez simbólica y concreta, para combatir las visiones individualistas y burocráticas que habían dominado el acceso al sector público mexicano hasta el principio del nuevo siglo -ambas abrazadas por los imperativos de los partidos políticos-. Era además, un primer peldaño hacia el acceso democrático e igualitario a un segmento del empleo público mejor remunerado a partir de los méritos y del esfuerzo profesional de cada individuo; y era también la respuesta a las demandas de modernización que desde mucho tiempo antes se habían venido planteando desde el ámbito internacional y, en particular, desde la entrada de México a la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (ocde) -cuyos integrantes cuentan con servicios civiles y sistemas de empleo público que, en algunos casos, acumulan ya más de un siglo de vida-. Y dado que otras experiencias modestas de profesionalización del empleo público ya habían demostrado sus virtudes en el manejo de instituciones muy complejas, este nuevo proyecto no parecía en absoluto imposible.

No obstante, luego de casi una década de haberse iniciado, el spc todavía estaba lejos de haber cumplido con sus objetivos. Enfrentado a una compleja mezcla de resistencias políticas, de carencias básicas, de defectos de información y de medios para producirla, así como a una larga lista de oposiciones internas y externas a la vigencia de los principios que habrían de conducirlo, la primera puerta de entrada para evitar la captura política y burocrática de los puestos públicos del país había sido, a su vez, paulatinamente capturada por los enemigos a los que quiso enfrentar: las lealtades políticas individuales y la mecánica burocrática. Al evaluar la evolución del servicio profesional hasta el final de la primera década de este nuevo siglo, la Auditoría Superior de la Federación concluyó contundentemente que: Después de siete años de la operación del SPC -hasta el año 2010- la Secretaría de la Función Pública, conjuntamente con las dependencias de la Administración Pública Federal, establecieron e instrumentaron las bases para que el ingreso de los servidores públicos se realizara en igualdad de oportunidades y seleccionara a los mejores profesionistas que durante los concursos obtuvieran las mejores calificaciones o puntos. Sin embargo, el SPC todavía está en su fase de consolidación, por lo que aún no logra desarrollar mecanismos que promuevan el desarrollo profesional de los servidores públicos mediante la aplicación de los planes individuales de carrerayla definición de trayectorias de acuerdo con su perfil, así como el reconocimiento de su labor por medio de alternativas de ascenso, promoción y otorgamiento de estímulos que contribuyan a lograr su permanencia y estabilidad laboral (Auditoría Superior de la Federación, 2010).4

Pero si en el año 2010, el servicio profesional estaba todavía en su “fase de consolidación”, no sería sino hasta el final del sexenio gobernado por Felipe Calderón que el gobierno promulgó un nuevo Programa para el Servicio Profesional de Carrera -después de las elecciones del mismo año y cuatro meses antes de transferir los poderes al gobierno posterior- cuya intención explícita parecía responder a las observaciones y recomendaciones planteadas por la Auditoría Superior de la Federación. El programa establecería, en efecto, un método para fijar indicadores de desempeño en los distintos rubros que cubre el sistema, pues como advirtió la Auditoría en su momento: “(…) se comprobó que la Secretaría de la Función Pública careció de indicadores para evaluar los objetivos establecidos en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal y no estableció metas para los subsistemas de planeación de recursos humanos y las separaciones” (Auditoría Superior de la Federación, 2010), aunque apenas un año antes -en agosto del 2011- la misma Secretaría ya había publicado el Manual para la Operación del Servicio Profesional de Carrera, junto con un paquete de nueve normas reglamentarias relativas a la gestión pública en su conjunto.

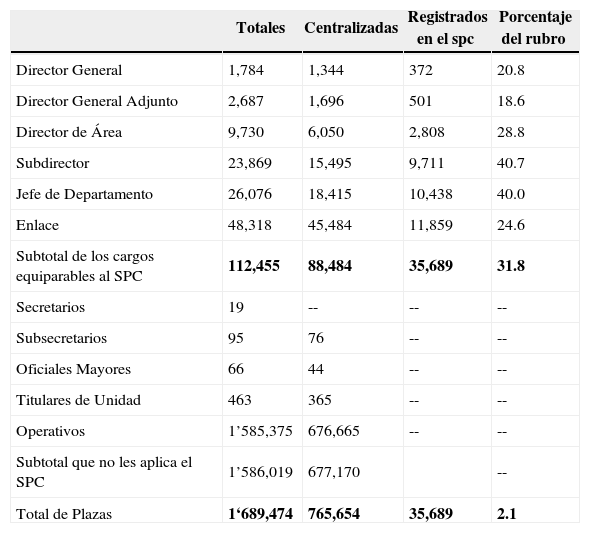

El Programa del 2012, el Manual del 2011 y la Auditoría del 2010, formaban parte de una secuencia de decisiones que, a su vez, respondían a otras observaciones efectuadas por la propia Auditoría Superior de la Federación y a las mudanzas reglamentarias que ya se habían promovido desde la propia Secretaría de la Función Pública en el año 2007, para “consolidar” el spc tras los tropiezos de los años iniciales de gestación. Pero ninguno de esos instrumentos sucesivos y cada vez más sofisticados -auditorías, evaluaciones, reglamento, manuales y programa, en estricto orden de aparición- había conseguido derrotar la captura de los puestos públicos reservados para el ya de suyo modesto spc. Por el contrario, si el servicio nació con la promesa de incorporar poco más de 41 mil plazas en el año 2005, hacia el 2010 la cifra ya se había reducido a 35,689 plazas. Y de éstas, solamente estaban ocupadas 28,565: el 80% de la última cifra y poco menos del 70% de la ya de por sí modesta oferta inicial.

Plazas de la Administración Pública Federal, distinguiendo las que pertenecían al Servicio Profesional de Carrera en el año 2010

| Totales | Centralizadas | Registrados en el spc | Porcentaje del rubro | |

|---|---|---|---|---|

| Director General | 1,784 | 1,344 | 372 | 20.8 |

| Director General Adjunto | 2,687 | 1,696 | 501 | 18.6 |

| Director de Área | 9,730 | 6,050 | 2,808 | 28.8 |

| Subdirector | 23,869 | 15,495 | 9,711 | 40.7 |

| Jefe de Departamento | 26,076 | 18,415 | 10,438 | 40.0 |

| Enlace | 48,318 | 45,484 | 11,859 | 24.6 |

| Subtotal de los cargos equiparables al SPC | 112,455 | 88,484 | 35,689 | 31.8 |

| Secretarios | 19 | -- | -- | -- |

| Subsecretarios | 95 | 76 | -- | -- |

| Oficiales Mayores | 66 | 44 | -- | -- |

| Titulares de Unidad | 463 | 365 | -- | -- |

| Operativos | 1’585,375 | 676,665 | -- | -- |

| Subtotal que no les aplica el SPC | 1’586,019 | 677,170 | -- | |

| Total de Plazas | 1‘689,474 | 765,654 | 35,689 | 2.1 |

Cobijado por esa amplia lista de instrumentos normativos destinados a mejorar su implementación, cabría esperar que el spc estuviera, en efecto, en su “fase de consolidación”. Pero los datos verificados en el año 2010 sugerían que la frase utilizada por la Auditoría para calificar la evolución de ese sistema, era en realidad otro eufemismo. En contra de la idea de otorgarle estabilidad al empleo público y carrera de largo aliento a sus funcionarios, y aun considerando la posibilidad de que éstos pudieran llegar por méritos propios hasta el último escalón permitido dentro del sistema -el cargo de director general- los datos indican que entre el año 2004 y el 2010 ingresaron al servicio 45,696 funcionarios públicos (6,528 en promedio anual), lo que significó una renovación del 17.8% anual durante ese período. Para el año 2010, solamente el 59.4% de los funcionarios que habían formado parte del spc desde un principio y en cualquiera de sus fases, continuaban todavía en él -27,122 individuos- mientras que otros 18,199 ya se habían ido. Pero lo más significativo fue que el mayor número de movimientos se registró en el puesto de director general: 889 desplazamientos que, al final del período, implicaba que sólo el 29% de los directores generales se mantuviera activo hasta el año 2010, mientras que poco más del 70% había “causado baja”. De este modo, 623 directores generales salieron del gobierno en sus primeros siete años de vida y, en promedio, los ocupantes de esos cargos principales se renovaron hasta en tres ocasiones, dentro del sistema que prometió estabilidad y carrera de largo aliento a los funcionarios públicos de México (Auditoría Superior de la Federación, 2010).

En esas cifras no es posible encontrar un patrón de renovación calculada que permita advertir una estrategia de largo aliento, una operación partidaria orquestada o algo más que la simple y obstinada persistencia de los viejos patrones de captura del empleo público por razones de cercanía y lealtad política con los cuadros dirigentes. Como lo confirma la Auditoría Superior, de los 27,122 servidores públicos de carrera que seguían adscritos al sistema en el año 2010, poco menos de la mitad (13,425 individuos) había pertenecido al servicio desde el inicio de su operación en el año 2004, mientras que el 32.5% (8,807) ingresó entre 2005 y 2009 y 18% más (4,890) lo hizo apenas en el último año evaluado. En cambio, es reveladora la afirmación de los auditores respecto del interés por los puestos de mayor jerarquía en el sistema. En sus propios términos: “Los resultados (del análisis) de la movilidad de los servidores públicos de carrera y su permanencia en el spc, en particular la registrada en los niveles de director general y director general adjunto, denotan que la operación del Sistema del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal Centralizada no ha sido eficaz para que éstos continúen en el sistema” (Auditoría Superior de la Federación, 2010:10).

Y en el mismo sentido, las evaluaciones que se han hecho sobre el spc durante sus primeros años de vida, han mostrado sistemáticamente las dificultades que ha habido en la Administración Pública Federal para aceptar y adoptar los nuevos métodos de selección y reclutamiento que exige la operación de ese sistema, basados en concursos abiertos. Más allá de las anécdotas que se han registrado durante estos años y de las sanciones que se han impuesto a los funcionarios que, abiertamente, han desviado los procedimientos establecidos para desconocer los resultados e intervenir a favor del nombramiento de sus allegados, los datos duros sobre la realización de esos concursos demuestran el sesgo de oposición burocrática a los principios de imparcialidad y mérito que se aprecian en la salida de los funcionarios. Ya desde el año 2005, hubo 783 concursos que se declararon desiertos, 26.7% de los 2,930 que se hicieron ese año: casi la tercera parte de las convocatorias públicas para ocupar plazas vacantes resultaron fallidas; y de éstas, cerca del 70% correspondieron a los cargos de director general. Al mismo tiempo en aquel año, 384 plazas fueron ocupadas mediante designación temporal, invocando el Artículo 34 de la Ley, que previó esa posibilidad en casos de extrema urgencia.5

Esos sesgos en el proceso de selección y reclutamiento de los funcionarios públicos fueron observados en su momento por la Auditoría Superior y constituyeron también una de las principales preocupaciones señaladas por la evaluación externa que llevó a cabo el cide en el 2007: 6 tan alarmante era que los integrantes del servicio profesional no lograran perdurar en sus cargos ni ascender a lo largo de su carrera, como observar que buena parte de los concursos convocados no produjeran un ganador definitivo y que se declararan desiertos, sin más argumento que la falta de “idoneidad” de los candidatos durante la fase de entrevistas con quienes serían sus superiores, aun cuando los candidatos habían logrado superar todas las pruebas previas. No obstante, cinco años después, esa situación no había mejorado: “En 2010, se registraron en el Sistema rhnet (el administrador electrónico del sistema) 7,137 concursos realizados para ocupar 6,040 plazas, en los que 68.0% (4,855) fue declarado con ganador; 29.9% (2,136) desierto; 1.7% (121) cancelado, y 0.4% (25) en proceso” (Auditoría Superior de la Federación, 2010: 10), mientras que las plazas asignadas mediante el Artículo 34 de la Ley sumaron ese año 1,443 puestos de trabajo: el 5.1% del total asignado. Y una vez más, el mayor número de concursos desiertos correspondió al cargo más alto: siete de cada diez procedimientos seguidos para designar servidores públicos del mayor nivel dentro del servicio profesional, convocados en igualdad de oportunidades, concluyeron en una trampa: los ganadores no fueron aceptados porque sus perfiles no correspondían con las expectativas de los funcionarios superiores que habían sido designados -a su vez- por su cercanía política con el Presidente de la República o con sus principales colaboradores. Y no sobra añadir que hasta el 13 de diciembre de 2011, el 53.8% de las plazas que habían excedido ya el período máximo de 10 meses para darse de baja por el Artículo 34, siguieron vigentes; es decir, los nombrados siguieron ocupando sus puestos y, obviamente, cobrando sus sueldos de modo puntual.

Al menos tres argumentos se han enderezado en contra de la consolidación del spc en la Administración Pública Federal: el primero ha sido su morosidad y la complejidad de su operación. Los funcionarios que dirigen el gobierno federal desde posiciones ganadas por cercanía, lealtad o amistad, dicen sentirse presionados por los apremios que les imponen sus responsabilidades y se duelen de la ineficacia de los procedimientos que deben seguir para ocupar las plazas exclusivas del spc.7 Habituados a la facilidad de las designaciones libres y convencidos de sus ventajas, abjuran de los trámites que deben seguirse para diseñar concursos de oposición y del tiempo que toma llevarlos a cabo. En el extremo, algunos funcionarios de mayor nivel en la Administración Pública Federal consideran que esos procedimientos son una pérdida de tiempo y prefieren buscar, sin faltar a la mecánica de la norma, la mejor vía disponible para obtener de todos modos los nombramientos que esperan: pugnando porque los puestos bajo su mando sean declarados como de libre designación, arguyendo razones para quedar exentos del servicio profesional en su conjunto, declarando desiertos los concursos, designando funcionarios mediante el expediente del Artículo 34 o, simplemente, arreglando o torciendo los resultados de los exámenes de oposición para conseguir que “su gente” pueda ocupar los sitios disponibles en las oficinas bajo su mando. Y detrás de esas operaciones, una conducta reiterada de buena parte de los mandos superiores del gobierno federal desde el año 2004, ha sido construir críticas a la ineficacia del spc para justificar, a la postre, las designaciones directas que les resultan convenientes.

Otro argumento ha sido la inocuidad o, peor aún, la inutilidad de esos procedimientos para seleccionar a los mejores candidatos en cada convocatoria abierta. Quienes lo siguen, afirman que los viejos métodos de selección por afinidad y cercanía producen resultados mucho mejores y se quejan, sin mostrar más evidencia que su mirada y su opinión, de los defectos de los ganadores de los concursos. Ese argumento no está fundado en ninguna comparación válida, ni mucho menos en algún método que eventualmente permitiera verificar que la calidad de los funcionarios seleccionados por cercanía y amistad supera a quienes llegan al servicio profesional por méritos acreditados. Es simplemente una cuestión de opinión, basada en un ejercicio de autoridad: quien califica es quien tiene el mando. Pero los responsables de esa crítica tampoco han ofrecido alternativas mejores, más allá de la defensa directa de sus propios criterios de selección. Y finalmente, los adversarios del servicio profesional critican la rigidez de los procedimientos para evaluar y sancionar a quienes forman parte de ese sistema: puesto en el espejo del primer argumento mencionado, en éste la crítica no alude a la entrada sino a la salida de los funcionarios que pertenecen al sistema de carrera. En la lógica de la captura, despedir funcionarios es tan sencillo como nombrarlos y con esa amenaza en la mano, la lealtad y la obediencia de los subordinados no se afinca tanto en el cumplimiento de sus funciones cuanto en la amistad y la simpatía con quienes pueden echarlos del empleo, impunemente.

Tras los primeros años de implementación, antes y después del cambio de gobierno, la Secretaría de la Función Pública cobró conciencia de las dificultades que enfrentaba para poner en marcha el nuevo sistema de carrera y para derrotar, eventualmente, las principales resistencias burocráticas de quienes debían hacerse responsables de su operación. Durante aquellos años, hubo un esfuerzo serio por modificar patrones de comportamiento, por producir diagnósticos completos sobre las trabas que impedían el éxito del nuevo método y por generar una normatividad reglamentaria capaz de concentrar, ordenar y aligerar los procedimientos decisivos que se habían venido generando más bien sobre la marcha, de descentralizar en todo lo posible las operaciones relativas al ingreso, la evaluación, la capacitación y el desarrollo de los integrantes del servicio -sin faltar a sus principios- y de abrir a la vigilancia pública el conjunto: afinar las responsabilidades y la supervisión, descentralizar la operación e inyectarle transparencia al sistema fueron las principales recomendaciones de las evaluaciones externas que se hicieron esos años y que condujeron, en el 2007, a una reforma reglamentaria de mayor calado.

No obstante, emitir reglamentos y cumplirlos a pie juntillas son dos cosas diferentes. Y hoy sabemos que el gobierno federal hizo lo primero, pero no lo segundo. Si bien ya había cobrado conciencia de las dificultades que enfrentaría la verdadera consolidación del spc, la tarea que suponía la implementación de las nuevas reglas establecidas exigía mucho más que la reproducción de las rutinas. El diagnóstico en el que se apoyó el diseño del reglamento del 2007 había mostrado que las trabas que se oponían al sistema profesional no solamente eran políticas ni individuales: no sólo había resistencias de los principales funcionarios del gobierno federal a abandonar su capacidad de seleccionar, nombrar y despedir colaboradores sino que tampoco había herramientas técnicas suficientes para respaldar la operación cotidiana del nuevo sistema, porque nadie se había dado a la tarea de construirlas en el pasado.

La puesta en marcha del servicio profesional reveló buena parte de las debilidades de la administración pública mexicana en el peor de sus sentidos: la falta de datos ciertos sobre el número de plazas efectivamente ocupadas; las aberraciones de los catálogos de puestos construidos acaso para pagar salarios, pero no para situar a la gente en las plazas adecuadas; la ausencia de criterios básicos para definir qué habría de hacer cada puesto, ni qué tarea específica habría de justificar su existencia ni, mucho menos, su desarrollo; la carencia de criterios de evaluación para aplaudir o castigar a los funcionarios -más allá del afecto ganado a sus jefes-; la incompatibilidad, casi generalizada, entre las funciones formales asignadas según los manuales de funciones y procedimientos y las tareas efectivamente realizadas por cada individuo, entre un largo etcétera.

Ninguna de las formalidades propias de la gestión gubernamental de recursos humanos, con excepción del sistema de pagos, parecía corresponder con la realidad del gobierno federal mexicano. En todas las dependencias existían, eso sí, catálogos, perfiles, manuales, organigramas y toda clase de documentos; lo que faltaba era la verdad: esos papeles no decían lo que realmente estaba ocurriendo con la gestión de las plazas, los puestos y el personal del gobierno. Pero los papeles formaban un gran disfraz que servía para ocultar lo fundamental: que los puestos de confianza eran vistos como patrimonio de los funcionarios de mayor jerarquía, bien como su instrumento para llevar a cabo las funciones que les habían sido encomendadas, bien para repartirlos con generosidad entre sus equipos, o bien para negociarlos y ensanchar sus ámbitos de influencia. Pero lo cierto era que tras ese disfraz de catálogos, manuales y perfiles de puestos, no había mucho más que un gran desorden y un camino franco para capturar los puestos públicos que iban quedando tras la captura previa de los cargos más relevantes (entregados a los políticos más poderosos y de los cientos de miles de plazas de menor jerarquía entregadas y negociadas hasta el exceso con los líderes de los sindicatos al servicio del Estado).

En el diagnóstico formulado por el cide en el año 2007, se detectaron al menos 29 “puntos críticos” de orden operativo que describían buena parte de esas carencias y que sugerían, a la vez, una suerte de reconstrucción de las bases mínimas indispensables para edificar, no sólo un spc, sino un sistema racional de gestión de recursos humanos. Entre esos puntos estaban, por ejemplo, los defectos en el diseño y el registro de las estructuras orgánicas de las dependencias que albergaban el servicio de carrera; estructuras que no se ajustaban a las necesidades específicas de los programas ya iniciados, por obsolescencia o incompatibilidad con las políticas aprobadas con posterioridad o que no correspondían con las reales: puestos “fantasma”, funciones ficticias o cargos que no desempeñaban su función formal, suplidos sin embargo con otros añadidos o pagados mediante el sistema de honorarios. En ese entorno, era todavía imposible reconocer a ciencia cierta los puestos de confianza efectivamente existentes en cada dependencia, excepto por su existencia inequívoca en las nóminas y los presupuestos devengados. Tampoco había mecanismos eficientes para impedir y sancionar la simulación de esas estructuras: las dependencias podían tener varias capas de puestos adheridas a sus manuales de organización y de procedimientos que, en realidad, hacían algo distinto a lo que señalaban esos documentos, y otros funcionarios que en la práctica realizaban tareas que nadie había registrado aún. En consecuencia, el listado de puestos que había puesto en marcha la Secretaría de la Función Pública, no reflejaba la verdadera situación orgánica de la administración, ni existía modalidad alguna para llevar una cuenta exacta de las obligaciones, las aportaciones, los éxitos o los fracasos de quienes los tenían. Y el resultado de esa falta de orden era, a todas luces, la creación de nuevas oportunidades para capturar los puestos.

En ausencia de esos datos básicos sobre catálogos confiables y estructuras orgánicas verídicas, las convocatorias a ocupar los puestos disponibles nacían con dos defectos. De un lado, era prácticamente imposible realizar exámenes específicos del cargo que se ocuparía -ya que esto supondría tener cargos definidos con toda precisión- y en consecuencia, era inevitable buscar criterios generales para seleccionar a los mejores candidatos: capacidades “gerenciales” para ocupar las plazas disponibles, más o menos ajenas a las cualidades puntuales que se esperaban de cada funcionario. En esas condiciones, los funcionarios de mayor jerarquía fueron encontrando uno de los argumentos principales para oponerse a los procedimientos del servicio, doliéndose de la falta de “idoneidad” de los concursos. De modo que, desde el 2004 y hasta el principio del 2007, casi ocho de cada diez concursos realizados para reclutar directores generales (78% del total) se había declarado desierto: “Los datos disponibles indican que para el caso de Director General, Director General Adjunto y Director de Área, los porcentajes en que se ha declarado desierto los concursos son de 78%, 54% y 47%, respectivamente” (cide, 2007: 9). La secuela de ese dato fue que en el año 2006 ya se habían nombrado 818 funcionarios mediante el expediente simulado del Artículo 34, mientras que para principios del 2007 la cifra ya había aumentado a 1,035 (cide, 2007:12).

En ausencia de catálogos confiables y perfiles de puesto -veraces y precisos- tampoco era posible capacitar a los servidores públicos en función de su área de especialidad. De modo que la capacitación y la así llamada “certificación de capacidades”, debía correr por los mismos medios generales que el proceso de reclutamiento y selección: a través de cursos amplios sobre la importancia y la visión del servicio público, definidos como “los valores éticos que debían tener y practicar los servidores públicos” y, en particular, sobre capacidades gerenciales tan válidas para el gobierno como para cualquier empresa (visión estratégica, trabajo en equipo, orientación a resultados, liderazgo y negociación). Esas capacidades habrían de completarse con las técnicas transversales: “los conocimientos y habilidades útiles para la generalidad de los puestos del sistema, en aspectos o materias tales como nociones generales de la Administración Pública Federal, informática, idiomas u otros”, y las técnicas específicas: las únicas “de carácter técnico especializado, necesarias para el desempeño de un puesto en el sistema”.8 Por su parte, la certificación de esas capacidades adquiridas correría la misma suerte: exámenes generales aplicados en línea a través del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A.C. de la Secretaría de Educación Pública (ceneval), tras el diseño de pruebas estandarizadas ajenas, inevitable e invariablemente, a los puestos específicos que formarían parte del sistema de carrera -con la excepción ya mencionada de las capacidades técnicas específicas-9 (cide, 2007: 32).

Tras esta lista de procedimientos y decisiones inconexas, no era de extrañar que luego de los primeros tres años de operación del servicio de carrera, todavía no existiera un método acabado para evaluar el desempeño de los funcionarios públicos que lo integraban, ni que los primeros ensayos para hacerlo fueran fragmentarios, incompletos y con resultados sumamente favorables hacia los servidores evaluados. De este modo, del 2004 al 2007, solamente un servidor público situado en el nivel de enlace había sido despedido por reprobar su evaluación y, en todo caso, no había claridad reglamentaria sobre las consecuencias de aprobar o no, de hacerlo con altas calificaciones, o de seguir un promedio más bien mediocre. La ausencia de un sistema de sanciones acabado e inequívocamente vinculado a la evaluación del desempeño, no era más que el colofón del resto de las fallas del sistema y, acaso, su secuela inevitable: sin perfiles de puestos definidos para saber exactamente qué pedirles a los funcionarios públicos, cómo situarlos en las estructuras, cómo capacitarlos, certificarlos y evaluarlos. En este escenario, imponer sanciones severas derivadas de la evaluación, habría resultado un despropósito inaceptable. Hacia el año 2010, algo había cambiado en la mecánica de la evaluación del desempeño, pero los resultados del sistema en su conjunto, como ya hemos visto antes, se mantenían prácticamente intactos aunque acompañados de una promesa renovada por el nuevo Programa para el Servicio Profesional de Carrera que, por supuesto, jamás habría de cumplirse.10

Pero ninguna de las prácticas que he mencionado podría ser señalada como un acto de corrupción por sí mismo. Por el contrario, toda la evidencia disponible muestra que la oficina de coordinación del spc, en sus distintos momentos y bajo diferentes liderazgos, ha intentado poner en marcha ese sistema a pesar de las resistencias tanto burocráticas como políticas que ha enfrentado desde un principio. Sin embargo, esa oficina nunca ha contado con un nivel jerárquico suficiente para fijar políticas, ni mucho menos para que éstas sean acatadas por el resto de las dependencias de la administración pública. De hecho, al tratarse de una “unidad” del gobierno mexicano, dependiente de una subsecretaría, sus relaciones con los oficiales mayores -responsables principales de la operación cotidiana del sistema profesional- constituyen un sesgo de subordinación que, en la lógica político-burocrática que he venido describiendo, puede llegar a convertirse en un obstáculo insalvable.

Para que el servicio de carrera pudiese haber logrado sus objetivos iniciales, habría sido necesario atajar la mayor parte de las prácticas de captura de los puestos de confianza -del mismo modo en que avanzar en la eficiencia del gobierno mexicano en su conjunto, a su vez reclamaría despojarse de la captura política de los puestos de base-. Y aunque la Secretaría de la Función Pública nació en el año 2003 con el propósito central de implementar el servicio de carrera -pues a ese fin explícito obedeció el cambio de nombre y de estructura que vivió ese año- la situación subordinada de la Unidad responsable de emprender esa tarea revelaba, ya desde el principio, la falta de interés de los cuadros superiores. Un desinterés confirmado varias veces por el Presidente Calderón quien, al responder a las preguntas sobre los criterios que había empleado para nombrar a sus principales colaboradores, afirmó siempre que lo fundamental en esas decisiones era “la cercanía y la amistad”.

Esos dos criterios, basados en la afinidad y las lealtades personales -mucho más que en los méritos profesionales- no eran nuevos en la administración pública de México, ni habían permeado solamente a los puestos de confianza de mayor jerarquía política y decisional de los gobiernos. Una dinámica muy similar ha ocurrido con casi todas las demás plazas que gestiona el gobierno y, más aún, con las controladas por los sindicatos. El ejemplo emblemático y de peores consecuencias para la vida pública de México es el del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte), cuya dirigencia ha intervenido en el acceso, el ascenso y la salida del magisterio del país desde 1946,11 por razones que están mucho más vinculadas con los intereses políticos que con cualquier otro criterio de carácter técnico o profesional que pueda defenderse públicamente: más de un millón de empleos públicos se han controlado de esa manera por la “amistad y la cercanía” entre el snte y el gobierno federal mexicano.12 Lo mismo puede decirse de los sindicatos que controlan el empleo público en el Sistema Nacional de Protección a la Salud y cuya influencia ha sido definitiva en la operación de los programas de seguridad social y del seguro popular; o de la gestión de Petróleos Mexicanos, cuya agrupación sindical dispone de cuotas previamente establecidas para otorgar empleos -o para despedir trabajadores- sin más trámite que el ejercicio de la influencia política de sus dirigentes. Destinados a proteger y mejorar los salarios y las condiciones de trabajo de sus agremiados, esos grupos sindicales han desviado sus propósitos para volverse, en sentido estricto, dueños de los empleos públicos que otorgan y jefes indiscutibles de los trabajadores a los que formalmente protegen.

Sin embargo, nada de eso se hace de espaldas a la ley: la captura de los puestos públicos en México es el resultado de la historia y de la forma en que se construyó el dominio sobre la administración pública en su conjunto, como la arena privilegiada para acceder al poder y ejercerlo como cosa propia. Los puestos públicos se obtienen y se reparten de conformidad con esas reglas y no existe ninguna posibilidad de llamar “corruptos” a quienes los ocupan ni a quienes los otorgan. Pero no deja de llamar la atención la importancia que se concede, con razón, a los procedimientos que llevan a la contratación de obras públicas o el cuidado que se pone en la vigilancia de los diferentes procesos de inversión, en contraste con la ligereza con la que se juzga la asignación de los puestos públicos, pues en términos de montos asignados ambos rubros significan prácticamente lo mismo: solamente para el 2012, el gasto total de inversión previsto en el proyecto de presupuesto de egresos de la federación ascendió a 625,420 millones de pesos, mientras que el pago por servicios personales sumó 617,382 millones de pesos. Pero si se añaden a estos últimos los gastos corrientes asociados a la operación cotidiana del personal, la cifra alcanza un total de 2 mil 174,794 millones de pesos: casi cuatro veces más que el dinero destinado a las inversiones del gobierno federal en conjunto. ¿Qué pasaría si los contratos de obra pública se asignaran en el gobierno federal por “amistad y cercanía”, o si los funcionarios públicos asignaran esos contratos directa y personalmente, porque las licitaciones les resultaran demasiado engorrosas, o si los sindicatos determinaran políticamente a quiénes deben entregarse las obras públicas? Lo más probable es que gestaría, al menos, un escándalo público pues se estarían vulnerando los procedimientos y las rutinas. En cambio, no sucede lo mismo con la asignación libre del empleo público, aunque éste consuma la misma cantidad del presupuesto público que toda la inversión del gobierno. Pero la captura, en este caso, no es un acto de corrupción: es parte del funcionamiento habitual de las tuberías que conducen el dinero público de México hacia sus destinos finales.

Doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (cide), (México) donde fue Director de la División de Administración Pública. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III. Presidente de la Asamblea Consultiva del conapred y miembro del Panel Externo de Revisión para el Acceso a la Información del bid. Del año 1996 al 2003, fue Consejero General del Instituto Federal Electoral. Ha escrito y coordinado más de 20 libros, entre los que destacan: El futuro que no tuvimos. Crónica del desencanto democrático (2012) y Hacía una política de rendición de cuentas en México (2012). Sus líneas de investigación son: servicio profesional de carrera, ética pública, acceso a la información, políticas públicas, gobiernos locales y transparencia, y acceso a la información pública.

En Merino, (2006) intenté resumir este argumento en un listado de “contravalores del servicio público”. A saber: 1) La lealtad personal como el valor de cambio más importante para obtener, permanecer y ascender en la carrera del servicio público; 2) El desplazamiento de los fines institucionales formalmente aceptados, hacia los fines de las personas y los grupos que ocupan los cargos; 3) La doble lectura acerca de los propósitos del servicio público: usar los medios disponibles para obtener más poder; y aludir al cumplimiento de los propósitos formales de la institución; 4) El acceso a los puestos públicos en función de las credenciales políticas y personales de los candidatos, y no por criterios de idoneidad; 5) La evaluación sobre el ejercicio del cargo, en función del compromiso personal de quien lo ocupa y de su capacidad para “ponerse la camiseta” del grupo, y no sobre la base de resultados institucionales; 6) El tiempo invertido en allegarse de información política y burocrática sobre las posiciones del grupo, y no en función de la productividad de la institución; 7) La pérdida de valor de la experiencia acumulada, ante los cambios de dirección, y 8) El desarrollo profesional vinculado con la cercanía a los mandos superiores de la organización.

Traducción del autor.

Traducción del autor.

Énfasis agregado.

El Artículo citado dice: “En casos excepcionales y cuando peligre o se altere el orden social, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente en alguna zona o región del país, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales, por caso fortuito o de fuerza mayor o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, los titulares de las dependencias o el Oficial Mayor respectivo u homólogo, bajo su responsabilidad, podrán autorizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, una vacante o una plaza de nueva creación, considerado para ser ocupado por cualquier servidor público, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere esta Ley. Este personal no creará derechos respecto al ingreso al Sistema”.

Proyecto de consultaría “Asesoría para la reforma del Servicio Profesional de Carrera” que el cide prestó a la Subsecretaría de la Función Pública.

Estos datos pueden revisarse en detalle en el estudio realizado por el cide en el año 2007 que, entre otras fuentes, consultó la encuesta realizada a los funcionarios públicos responsables de la operación del sistema: los oficiales mayores del gobierno. Mis fuentes además son directas: he pertenecido al Consejo Consultivo del Servicio Profesional de Carrera desde un principio y he mantenido diálogos constantes con los funcionarios que, en distintos momentos, han dirigido el sistema. De aquí estas apreciaciones de las que, sin embargo, me hago responsable personalmente.

Todas las definiciones aquí citadas fueron tomadas de la página de ceneval: “Guías de Estudio de las pruebas gerenciales, técnicas y de valores”

Las capacidades técnicas específicas han sido, en efecto, la excepción a la regla de la generalidad en los sistemas de capacitación diseñados para los funcionarios del servicio de carrera. Pero aun así, hasta el año 2007, solamente se habían registrado 360 capacidades específicas y sólo el 68% tenía exámenes registrados ante la Función Pública para acreditar los conocimientos adquiridos.

Hago esta afirmación por una simple razón: el Sistema Nacional de Planeación Democrática, establecido por mandato constitucional, ordena que cada seis años se diseñe y publique un Plan Nacional de Desarrollo que será obligatorio para toda la Administración Pública de la Federación. De ese plan, según las normas en vigor, han de derivarse los programas regionales, sectoriales y especiales que habrán de darle cumplimiento. En consecuencia, aun en el mejor de los casos, el Programa para el Servicio Profesional de Carrera promulgado el 30 de julio del 2012, no tendría una vigencia mayor de cuatro meses. Se trataba, a todas luces, de una respuesta burocrática más al ovillo que se había venido formando desde el año 2004.

Confróntese conRaphael (2011).

Los datos que ofrece el Instituto Nacional de Evaluación Educativa nos dicen que, con la información consolidada hasta el 2008, las plazas ocupadas de maestros de educación básica en México ascendían a 1,144,093.