En Costa Rica existe limitada literatura en cirugía cardiaca. Este estudio pionero en el país caracteriza clínica y sociodemográficamente los pacientes tratados mediante cirugía cardiaca en el Hospital San Juan de Dios, con el objetivo de comunicar a la comunidad científica los resultados de este centro en el contexto de la Seguridad Social de Costa Rica. El estudio pretende además identificar factores de riesgo que inciden sobre la mortalidad global y con ello optimizar los cuidados perioperatorios de los pacientes.

MétodosEstudio observacional y retrospectivo, a partir de la base de datos del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital San Juan de Dios, entre enero del 2010 y diciembre del 2015. Se registraron y analizaron estadísticamente variables de antecedentes clínicos, quirúrgicos y evolución hospitalaria.

ResultadosSeiscientos noventa y dos pacientes, predominio sexo masculino (63,9%); edad media 57,1 ± 13,9 años; al menos una complicación postoperatoria en el 41% y mortalidad del 14,9%. Distribución de cirugías realizadas: valvular (47,8%), revascularización miocárdica (31,5%), aorta ascendente y cayado (6,9%), combinada coronario-valvular (5,8%), cardiopatía congénita en el adulto (4,2%) y cardiaca miscelánea (3,8%). Resultaron predictores de mortalidad: EuroSCORE, péptido natriurético tipo B y escala funcional de New York Heart Association. Puntos de inflexión con respecto a mortalidad: 250 pg/ml para péptido natriurético tipo B preoperatorio, 149 min para tiempo de circulación extracorpórea y 84 min para tiempo de pinzamiento aórtico.

ConclusionesA través de este estudio de caracterización de los pacientes tratados mediante cirugía cardiaca durante el periodo del 2010 al 2015, se permite analizar el desempeño del Servicio en el Hospital San Juan de Dios, lo que resulta esencial en la evaluación y la mejora de la calidad del tratamiento quirúrgico brindado a los pacientes con enfermedad cardiaca dentro de la Seguridad Social de Costa Rica.

In Costa Rica there is limited literature on cardiac surgery. This pioneering study in the country characterizes, clinically and sociodemographically, patients who underwent cardiac surgery at Hospital San Juan de Dios, with the aim of communicating to the scientific community the results of this center in the context of Costa Rica's Social Security. The study also aims to identify risk factors that affect global mortality and thereby optimize patients’ perioperative care.

MethodsObservational, retrospective study, from the Cardiac Surgery Department database at Hospital San Juan de Dios, between January 2010 and December 2015. Clinical history, surgical and hospital evolution variables were recorded and statistically analyzed.

Results692 patients, male predominance (63.9%); mean age 57.1 ± 13.9 years; at least one postoperative complication in 41% and mortality of 14.9%. Surgical distribution: valvular (47.8%), coronary artery bypass grafting (31.5%), ascending aorta and arch (6.9%), combined coronary artery bypass grafting - valvular (5.8%), adult congenital heart disease (4.2%), and cardiac miscellaneous (3.8%). EuroSCORE, preoperative B-type natriuretic peptide and New York Heart Association functional scale resulted in mortality predictors. Inflection points for mortality: 250 pg/mL for preoperative B-type natriuretic peptide, 149min for extracorporeal circulation time and 84min for aortic clamping time.

ConclusionsThrough this characterization study of patients who underwent cardiac surgery during the period between 2010 and 2015, it is possible to evaluate the performance of the Department at Hospital San Juan de Dios, which is essential for analysis and improvement of quality of surgical treatment provided to patients with cardiac pathology within Costa Rica's Social Security System.

En 1917 se realiza en Costa Rica la primera sutura directa del corazón en el Hospital San Juan de Dios, un hospital de tercer nivel de atención de la Seguridad Social de Costa Rica; 46 años después se realiza la primera cirugía cardiaca con circulación extracorpórea (CEC) y en 1991 se realiza el primer trasplante cardiaco en el país1.

Actualmente, la cirugía cardiaca se considera uno de los principales tratamientos para la enfermedad arterial coronaria y la valvular, aumentando la expectativa y mejorando la calidad de vida de los pacientes2. Así mismo, los avances en las técnicas quirúrgicas y en el manejo perioperatorio han resultado en una mayor tasa de éxito y una menor mortalidad y morbilidad3. Sin embargo, siendo la vida moderna sedentaria e industrializada, aunado al aumento en la prevalencia de enfermedad arterial coronaria, hipertensión, diabetes y obesidad, así como una mayor expectativa de vida, se evidencia un aumento en la incidencia de la enfermedad cardiovascular2,4,5.

A nivel mundial, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte6 y Costa Rica no escapa de esta realidad. Las limitaciones a nivel socioeconómico de los países latinoamericanos en vías de desarrollo2 y los impactos que esto genera en los sistemas de salud pública son algunos de los factores que propician esta enfermedad7. En la región existe un limitado número de estudios clínicos en este campo, lo cual justifica la necesidad de investigaciones a gran escala, con el fin de proveer datos que permitan el desarrollo de herramientas que faciliten la evaluación de los resultados y su calidad.

Costa Rica registra una carencia de estudios que caractericen a la población costarricense sometida a cirugía cardiaca8-12. La necesidad de esta información vital motivó el presente estudio, el cual caracteriza clínica y sociodemográficamente a los pacientes tratados mediante cirugía cardiaca en el Hospital San Juan de Dios durante el periodo del 2010 al 2015, con el objetivo de comunicar a la comunidad científica los resultados de este centro en el contexto de la Seguridad Social de Costa Rica. El estudio pretende además identificar factores de riesgo que inciden sobre la mortalidad global y con ello optimizar los cuidados perioperatorios de los pacientes en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad cardiovascular.

Actividad asistencialCosta Rica, catalogado como un país en vías de desarrollo, ha logrado establecer 4programas de cirugía cardiaca: 3en hospitales de adultos y uno en cirugía pediátrica. Sin embrago, los limitados recursos dificultan la recolección sistemática de los datos13. Esta es la primera iniciativa a nivel país que desarrolla una base de datos prospectiva, con la finalidad de fortalecer el programa del Hospital San Juan de Dios y con el objetivo primario de identificar elementos clave como la importancia de formar un equipo multidisciplinario de trabajo que genere autoanálisis para la optimización de resultados14-16.

Actualmente, el Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital San Juan de Dios cuenta con 3médicos asistentes especialistas en Cirugía Cardiotorácica, 2médicos especialistas en Anestesiología con formación en Medicina Extracorpórea y 5médicos especialistas en Anestesiología y Recuperación. Durante los años del presente estudio, se ha evolucionado desde la completa disociación de Servicios hasta concretar un equipo de trabajo multidisciplinario que comprende: Cirugía Cardiaca, Cardiología, Anestesiología, Terapia Respiratoria, Terapia Física y Rehabilitación, Salud Mental y Psicología, Farmacia, Banco de Sangre y Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

MétodosDesde el año 2009, el Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital San Juan de Dios, se ha dado la tarea de crear una base de datos estandarizada y prospectiva, en la cual se registran variables vinculadas con los antecedentes clínicos, datos quirúrgicos y evolución hospitalaria, con el fin de monitorear e implementar el progreso del servicio, facilitar la creación de estudios de investigación, establecer estándares de referencia e identificar potenciales áreas de mejora de la calidad.

Como criterios de selección se utilizaron todos los pacientes mayores de 13 años, tratados mediante un procedimiento quirúrgico cardiaco, entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre del 2015 en dicho centro. Mediante un análisis descriptivo y retrospectivo, se estudiaron las características clínicas y sociodemográficas de 692 pacientes tratados mediante cirugía cardiaca, los cuales se clasificaron según el tipo de cirugía realizada en: valvular, cirugía de revascularización miocárdica (CRM), combinada coronario-valvular, de aorta ascendente y cayado, cardiopatía congénita en el adulto y cardiaca miscelánea.

El presente protocolo fue aprobado y auditado por el Comité Ético Científico del Hospital San Juan de Dios para garantizar la puntualidad, la completitud y la precisión de los datos realizados, en concordancia con estándares éticos, valores bioéticos y bajo los principios establecidos en la Declaración de Helsinki.

Análisis estadísticoLas variables cuantitativas se determinaron mediante medidas de tendencia central (media y mediana) y dispersión (desviación estándar y rango). Sus valores se expresaron como media ± desviación estándar. Las variables cualitativas utilizaron frecuencias absolutas y relativas y se expresaron en cantidades absolutas y porcentajes.

Según la naturaleza de las variables, se realizaron comparaciones mediante prueba de la chi al cuadrado o la prueba exacta de Fischer, y comparaciones por el test de ANOVA, previa comprobación de los supuestos de normalidad e igualdad de varianzas. Posterior al análisis bivariante, se realizó una regresión logística para identificar las variables asociadas a la mortalidad y su correspondiente odds ratio (OR). Los análisis estadísticos se efectuaron con el programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS, Inc., Chicago, IL, USA) versión 17 y los gráficos se elaboraron con Tableau Desktop (Tableau Software, Inc., Seattle, WA, USA) versión 10.

ResultadosPoblación generalSe analizaron los datos de 692 pacientes tratados mediante cirugía cardiaca en un periodo de 6años (2010 al 2015), realizándose una media de 115 intervenciones quirúrgicas por año, con un incremento numérico para un total de 136 cirugías en el 2015. El 72,4% de los pacientes ingresaron al hospital por medio de los Servicios de Cardiología o Cirugía Cardiaca, presentando una mortalidad del 10,8% frente a un 25,7% de mortalidad de los que ingresaron por otros servicios, incluido Emergencias. La estancia hospitalaria obtuvo una media de 19,1 días, de los cuales 2,7 días corresponden a Cirugía Cardiaca y 4,1 días a la UCI. En términos generales, la cirugía fue electiva en el 89,5%, presentando una mortalidad del 12,1% y el 10,5% de las cirugías con criterio de urgencia.

Hubo predominio de sexo masculino (63,9%), la edad media fue de 57,1 ± 13,9 años —58,3 años para el sexo masculino y 54,9 años para el sexo femenino—, con un rango de edad entre los 14 y los 83 años. El 78,5% de los pacientes se encontraban entre los 45 y los 75 años de edad, evidenciándose durante este periodo un incremento en la edad media de 56,4 a 58,6 años, siendo para el 2015 el 38,2% de los pacientes de la tercera edad y el 27%, mayores de 75 años. El 69,1% de los pacientes se encontraban laboralmente activos y el 81,4% residía en la provincia de San José (capital). La tabla 1 resume las características generales de la población en estudio.

Características generales de la población en estudio

| Características generales | Recuento (692 pacientes) | Porcentaje |

|---|---|---|

| Edad (media ± DE) | 57 ± 13,9 | |

| Sexo masculino | 58,3 | |

| Sexo femenino | 54,9 | |

| Sexo | ||

| Masculino | 442 | 63,9 |

| Femenino | 250 | 36,1 |

| Lugar de residencia | ||

| San José | 563 | 81,4 |

| Otros | 129 | 18,6 |

| Estado laboral | ||

| Activo | 478 | 69,1 |

| Inactivo | 135 | 19,5 |

| No reportado | 79 | 11,4 |

| Servicio de ingreso | ||

| Cirugía Cardiaca | 328 | 47,4 |

| Cardiología | 137 | 19,8 |

| Unidad Coronaria | 36 | 5,2 |

| Emergencias | 152 | 22 |

| Otros | 39 | 5,6 |

| Prioridad de la cirugía | ||

| Electiva | 619 | 89,5 |

| Urgencia | 73 | 10,5 |

| Estancia hospitalaria (días) | ||

| Total | 19,1 | |

| Preoperatorio total | 9,8 | |

| Preoperatorio en Cirugía Cardiaca | 2,7 | |

| Posoperatorio total | 9,3 | |

| Posoperatorio en la UCI | 4,1 | |

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.

De acuerdo con el parámetro antropométrico del índice de masa corporal, se obtuvo una media de 26,6 kg/m2, presentándose el 1,7% con bajo peso, el 34,5% con peso normal y un 56,3% con sobrepeso u obesidad. En cuanto a la fracción de eyección, la mayor parte de los pacientes (61,1%) presentaron una función ventricular normal y el 38,9% algún grado de disfunción. Con respecto a la clase funcional según la escala de la New York Heart Association (NYHA), el 18,8% de los pacientes presentaron un estadio i, el 36,5% un estadio ii, el 24,9% un estadio iii y el 8,7% un estadio iv. A mayor aumento en el estadio de la escala de NYHA, se presentó mayor mortalidad (p < 0,1).

El 40,6% presentó un péptido natriurético tipo B (BNP) preoperatorio en rango normal (≤ 100 pg/dl), con relación a la probabilidad de presentar ICC, asociado a una mortalidad del 7%, el 33,8% un BNP en rango intermedio (101-500 pg/dl) con una mortalidad del 13% y el 11,3% un BNP en rango alto (> 500 pg/dl) con una mortalidad del 25%. Se identificó 250 pg/dl en el BNP preoperatorio como punto de inflexión para mortalidad (p < 0,01).

Entre los principales factores de riesgo cardiovasculares se documentó: hipertensión en un 58,8%, dislipidemia en un 42,5%, sedentarismo en un 38,2%, DM en un 21,4%, obesidad en un 21,1% y tabaquismo en un 19,4%. La tabla 2 reúne las principales características preoperatorias de la población en estudio.

Características preoperatorias de la población en estudio

| Características preoperatorias | Recuento (692 pacientes) | Porcentaje |

|---|---|---|

| IMC (kg/m2) | ||

| Bajo peso (< 18,5) | 12 | 1,7 |

| Peso normal (18,5-24,9) | 239 | 34,5 |

| Sobrepeso (25-29,9) | 245 | 35,5 |

| Obesidad (> 30) | 144 | 20,8 |

| No reportado | 52 | 7,5 |

| FE (%) | ||

| < 30 (disfunción ventricular severa) | 8 | 1,2 |

| 30-40 (disfunción ventricular moderada) | 54 | 7,8 |

| 41-55 (disfunción ventricular leve) | 172 | 24,9 |

| > 55 (función ventricular normal) | 423 | 61,1 |

| No reportado | 35 | 5 |

| Clase Funcional NYHA | ||

| Estadio I | 130 | 18,8 |

| Estadio II | 253 | 36,5 |

| Estadio III | 172 | 24,9 |

| Estadio IV | 60 | 8,7 |

| No reportado | 77 | 11,1 |

| BNP preoperatorio (pg/dl) | ||

| ≤ 100 (rango normal) | 281 | 40,6 |

| 100-500 (rango intermedio) | 234 | 33,8 |

| > 500 (alto riesgo) | 78 | 11,3 |

| No reportado | 99 | 14,3 |

| Factores de riesgo cardiovasculares | ||

| HTA | 407 | 58,8 |

| Dislipidemia | 294 | 42,5 |

| Sedentarismo | 264 | 38,2 |

| DM | 148 | 21,4 |

| Obesidad | 146 | 21,1 |

| Tabaquismo | 134 | 19,4 |

BNP: péptido natriurético tipo B; DM: diabetes mellitus; FE: fracción de eyección; HTA: hipertensión arterial; IMC: índice de masa corporal; NYHA: New York Heart Association.

La enfermedad adquirida predominó sobre la congénita (el 96,1 y el 3,9%, respectivamente), siendo los principales diagnósticos de ingreso: valvulopatía (44,9%), cardiopatía isquémica (31,4%), patología de la aorta torácica (6,9%), endocarditis (6,5%), valvulopatía + enfermedad arterial coronaria (3,9%), cardiopatía congénita en el adulto (3,9%) y cardiopatía miscelánea (2,5%) (fig. 1). La mortalidad para endocarditis fue significativamente mayor que la mortalidad para los casos de patología de la aorta torácica, valvulopatía, cardiopatía isquémica y cardiopatía congénita en el adulto (p < 0,01), en orden descendente.

Con base en el procedimiento quirúrgico realizado, 331 casos (47,8%) corresponden a cirugía valvular, 218 casos (31,5%) a CRM, 48 casos (6,9%) a cirugía de aorta ascendente y cayado, 40 casos (5,8%) a cirugía combinada coronario-valvular, 29 casos (4,2%) a cirugía por cardiopatía congénita en el adulto y 26 casos (3,8%) a cirugía cardiaca miscelánea (fig. 2).

En la figura 3 se observa la evolución anual estratificada de acuerdo con el tipo de procedimiento quirúrgico realizado y en la figura 4 las tendencias anuales según el tipo de cirugía realizada.

El 71% de los procedimientos quirúrgicos se realizaron con CEC, con un tiempo medio de 117,5 ± 53,9 min, los cuales corresponden en su mayoría a casos de cirugía valvular (67,4%). La media de tiempo de pinzamiento aórtico fue de 92,2 min —116 min para los fallecidos y 87,7 min para los no fallecidos—, con una diferencia estadísticamente significativa (p < 0,01). Se identificaron como puntos de inflexión para mortalidad: 84 min para tiempo de pinzamiento aórtico y 149 min para tiempo de CEC (p < 0,01).

Se utilizó solución cardiopléjica cristalina en el 36,7% (254 pacientes), hemática en el 30,9% (214 pacientes) y no se utilizó solución en un 32,4% (224 pacientes).

La cirugía mínimamente invasiva (CMI) se llevó a cabo en un 12,4% (86 pacientes) y corresponde principalmente a los procedimientos de cirugía valvular (89,5%). Las principales técnicas empleadas fueron: miniesternotomía en J (88,4%), miniesternotomía en T (3,5%), minitoracotomía derecha (4,6%) y bypass coronario directo mínimamente invasivo (minimally invasive direct coronary artery bypass [MIDCAB]) (3,5%). La mortalidad de los pacientes tratados mediante CMI fue del 9,3% en comparación con un 16% en los que no se efectuó una CMI.

Del total de los pacientes, un 9% había sido expuesto a una cirugía cardiaca previa, principalmente valvular, presentando una mortalidad del 27,4%, significativamente mayor que la mortalidad del 13,7% presentada en los pacientes que no habían sido expuestos a una cirugía cardiaca previa (p < 0,01). El 7,1% requirió de una reintervención durante su misma estancia hospitalaria, en su mayoría debido a sangrado mediastinal; el 3,9% debió ser reingresado en el primer mes posquirúrgico, principalmente por motivo de infección de la herida quirúrgica.

Se requirió de una transfusión sanguínea en el 44,4% de los casos, con una mortalidad asociada del 23,5% en comparación con el 43,8% que no requirieron transfusión sanguínea y presentaron una mortalidad del 6,3% (p < 0,01). No se reportó este dato en un 11,8%.

En el 41% de los casos se presentó al menos una complicación postoperatoria (primeros 30 días posteriores a la cirugía), siendo las principales: síndrome de bajo gasto (13,6%), derrame pleural (9,3%), sangrado mediastinal (8,6%), neumonía (7,1%), arritmia completa por fibrilación auricular (ACFA) (6,6%) y disfunción del ventrículo izquierdo (6,6%). La tabla 3 muestra las principales complicaciones postoperatorias asociadas con mortalidad. Los pacientes que presentaron al menos una complicación postoperatoria obtuvieron una mortalidad del 29,9% frente a un 4,4% en los que no presentaron ninguna complicación (p < 0,01). Así mismo, los pacientes que fallecieron tuvieron una media de 2,13 complicaciones, en comparación con los que no fallecieron, que obtuvieron una media de 0,61 complicaciones (p < 0,01).

Principales complicaciones postoperatorias asociadas con mortalidad

| Complicación postoperatoria | Total de pacientes | Mortalidad (%) | Sig. (p) |

|---|---|---|---|

| Bajo gasto | 81 | 60,5 | < 0,01 |

| Sangrado mediastinal | 52 | 36,5 | < 0,01 |

| Daño neurológico | 23 | 21,7 | < 0,01 |

| AVC | 4 | 100 | < 0,01 |

| Fibrilación ventricular | 21 | 52,4 | < 0,01 |

| IRA | 28 | 57,1 | < 0,01 |

| IAM | 19 | 52,6 | < 0,01 |

| Shock séptico | 18 | 88,9 | < 0,01 |

| Disfunción del ventrículo derecho | 28 | 57,1 | < 0,01 |

| Disfunción del ventrículo izquierdo | 40 | 70 | < 0,01 |

| Perforación del ventrículo izquierdo | 4 | 50 | 0,030 |

| Derrame pleural | 56 | 5,4 | 0,038 |

| Reacción adversa a la protamina | 1 | 100 | 0,017 |

| Desgarro de la vena cava inferior | 1 | 100 | 0,016 |

| Desgarro de la aorta ascendente | 3 | 66,7 | 0,011 |

AVC: accidente vascular cerebral; IAM: infarto agudo de miocardio; IRA: insuficiencia renal aguda.

La mortalidad observada fue del 14,9%, evidenciándose una disminución progresiva a partir del 2010, con un 20%, hasta alcanzar un 12,5% en el 2015. Con respecto a las cirugías electivas, se presentó una mortalidad del 12,1%, las cuales a su vez se asociaron a un menor número de complicaciones, y un 38,3% de mortalidad para las cirugías de urgencia. En cuanto al sexo, la mortalidad no mostró diferencia significativa (p = 0,53) y según el tipo de procedimiento quirúrgico realizado, la mortalidad fue significativamente mayor en los pacientes tratados mediante cirugía combinada coronario-valvular que en los que se les realizó cirugía valvular, CRM o cirugía por cardiopatía congénita en el adulto (p < 0,01).

Las siguientes variables demostraron una relación significativa con la mortalidad: el European System for Cardiac Operative Risk Evaluation (EuroSCORE) aditivo, el BNP preoperatorio y la escala funcional de NYHA. Un paciente con un EuroSCORE aditivo bajo (≤ 2) se asocia a 0,23 veces menor probabilidad de morir; un paciente con EuroSCORE alto (> 5) tiene 4,9 veces más probabilidades de morir; un paciente con BNP alto (> 500 pg/dl) tiene 2,2 veces más probabilidades de morir y un paciente con un NYHA IV tiene 3,3 veces más probabilidades de morir (tabla 4). A estas 3variables se les atribuye el 16% de la mortalidad.

Variables asociadas con mortalidad

| Variables asociadas con mortalidad | Sig. (p) | OR |

|---|---|---|

| EuroSCORE aditivo bajo (≤ 2) | 0,000 | 0,23 |

| EuroSCORE aditivo moderado (3 - 5) | 0,271 | 1,712 |

| EuroSCORE aditivo alto (> 5) | 0,001 | 4,915 |

| BNP preoperatorio normal (< 100 pg/dl) | 0,162 | |

| BNP preoperatorio indeterminado (100–500 pg/dl) | 0,397 | 1,343 |

| BNP preoperatorio alto (> 500 pg/dl) | 0,057 | 2,207 |

| Clasificación funcional NYHA I | 0,147 | |

| Clasificación funcional NYHA II | 0,464 | 1,411 |

| Clasificación funcional NYHA III | 0,199 | 1,839 |

| Clasificación funcional NYHA IV | 0,032 | 3,331 |

BNP: péptido natriurético tipo B; EuroSCORE: European System for Cardiac Operative Risk Evaluation; NYHA: New York Heart Association.

Como se señaló anteriormente, la cirugía valvular representó el mayor número de procedimientos quirúrgicos realizados (47,8%-331 casos), siendo de estos 281 casos (84,9%) sobre una única válvula (univalvulares) y 50 casos (15,1%) sobre varias válvulas (valvulares múltiples). La totalidad se realizó con CEC, con un tiempo medio de 113,6 min y de pinzamiento aórtico de 89 min. Se empleó CMI en 23,3% de los casos, los cuales en su mayoría corresponden a miniesternotomía en J (94,8%), con un tiempo medio de CEC de 98,8 min y de pinzamiento aórtico de 80 min. Se presentó una mortalidad del 16,6%, el 13,6% correspondiente a procedimientos electivos y el 3% procedimientos de urgencia.

Las principales etiologías tratadas fueron: degenerativa (48,3%), reumática (26,9%) y endocarditis (10,3%). La afección valvular más frecuente fue la aórtica (51,4%), seguida de la mitral (32,6%), la mitroaórtica (13%) y otras válvulas (3%). Las lesiones valvulares identificadas corresponden a estenosis (38,4%), insuficiencia (32%) y doble lesión (29,6%).

Se efectuó un reemplazo valvular en 71,6% de los casos y un recambio en 20,8%, siendo en ambos casos la mayoría sobre la válvula aórtica (el 53,4 y el 62,3%, respectivamente). Se emplearon válvulas mecánicas en un 52,3% y biológicas en un 39,9%, y se efectuó una reconstrucción valvular en un 7,8%, principalmente sobre la válvula mitral (84,6%).

Cirugía de revascularización miocárdicaLa CRM para la cardiopatía isquémica ocupó el segundo lugar en frecuencia con un 31,5% (218 casos). La enfermedad arterial coronaria multivaso fue el diagnóstico de ingreso más frecuente y el principal procedimiento quirúrgico realizado la CRM doble (41,3%). Se colocó un puente en el 20,2% de los casos, 2puentes en el 41,7%, 3o más puentes en el 38,1%, para una media de colocación de 2,2 puentes. Se logró una revascularización completa en el 63,8% de los casos y en cuanto al tipo de injerto, el arterio-venoso fue el más frecuente (66,5%), seguido de totalmente arterial (30,7%) y, por último el venoso (2,8%). Se observó una mortalidad del 8,7%, correspondiendo el 6% a cirugías electivas y el 2,7% a cirugías de urgencia.

Cirugía de revascularización miocárdica sin circulación extracorpóreaLa mayoría de las CRM (90,8%) se realizaron sin CEC, con una media de colocación de 2,2 puentes. En este grupo se alcanzó una revascularización completa en el 67,7% de los casos, con una mortalidad observada del 8,6%. En dicho grupo, se implementó el balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA) preoperatorio en un 67%, debido principalmente a estenosis del tronco de la coronaria izquierda y a tronco equivalente.

Cirugía de revascularización miocárdica con circulación extracorpóreaEl 9,2% restante de las CRM se realizaron con CEC, con un tiempo medio de 125,1 min y de pinzamiento aórtico de 88,1 min, y una media de colocación de 2,6 puentes. La revascularización completa se alcanzó en un 80% de los casos y se presentó una mortalidad del 10%. La figura 5 muestra la distribución de la CRM con y sin CEC, así como la revascularización completa e incompleta obtenidas.

Cirugía combinada coronario-valvularHubo 40 pacientes (5,8%) con enfermedad valvular que además precisaron revascularización miocárdica, siendo nuevamente la patología sobre la válvula aórtica la más frecuente (65%), seguido de la mitral (32,5%) y la tricúspide (2,5%). Todos los procedimientos se realizaron con CEC, con un tiempo medio de 140,2 min y de pinzamiento aórtico de 118,4 min.

En cuanto a la enfermedad valvular, el 50% presentó estenosis, el 27,5% insuficiencia y el 22,5% doble lesión. El reemplazo valvular fue el procedimiento más frecuentemente empleado (95%), en su mayoría correspondiente a válvulas biológicas (65,8%).

En la CRM para la enfermedad arterial coronaria, se obtuvo una revascularización completa en el 82,5% de los casos, mediante un injerto arterial (42,5%), un injerto arterio-venoso (35%) o un injerto venoso (20%). Se colocó un puente en el 60% de los casos, 2en el 30%, 3o más puentes en el 10%, para una media de colocación de 1,5 puentes. Se presentó una mortalidad del 30%, siendo el 25% procedimientos electivos y el 5% de urgencia.

Cirugía de la aorta ascendente y cayadoSe intervino a 48 pacientes (6,9%) por patología de la aorta ascendente y cayado, con un tiempo medio de CEC de 169,7 min y de pinzamiento aórtico de 133,5 min. El reemplazo de la raíz aórtica según la técnica de Bentall-de Bono representó el mayor volumen (56,2%), seguido de la sustitución de aorta ascendente por tubo supracoronario (39,6%) y la reimplantación de la raíz aórtica o el procedimiento de David (4,2%). La CMI se empleó en el 8,3% de los casos, correspondiendo a 3miniesternotomías en J y una miniesternotomía en T.

En cuanto a la lesión valvular, se presentó insuficiencia en el 52%, seguido de estenosis en el 20,8% y doble lesión en el 6,25%, siendo la afección sobre la válvula aórtica la más frecuente (89,6%). El síndrome aórtico agudo (disección aórtica tipo A) se evidenció en un 25% de los casos con una mortalidad del 58,3%. La mortalidad general fue del 20,8%, un 6,2% corresponde a procedimientos electivos y un 14,6% a urgencias.

Cirugía por cardiopatía congénita en el adultoLa cardiopatía congénita en el adulto representó un 4,2% de las intervenciones (29 pacientes), siendo los defectos septales la principal enfermedad congénita tratada, de los cuales el 55,2% corresponde a cierre de comunicación interauricular (CIA), el 37,9% a cierre de comunicación interventricular (CIV) y 6,9% a homoinjerto pulmonar.

En todos los casos se utilizó CEC, con un tiempo medio de 82,4 min y de pinzamiento aórtico de 51,2 min. El 10,3% de los procedimientos se realizaron mediante CMI por minitoracotomía derecha, con un tiempo medio de CEC de 146 min y de pinzamiento aórtico de 61,3 min. Se observó una mortalidad del 6,9%, siendo en todos los casos cirugías electivas.

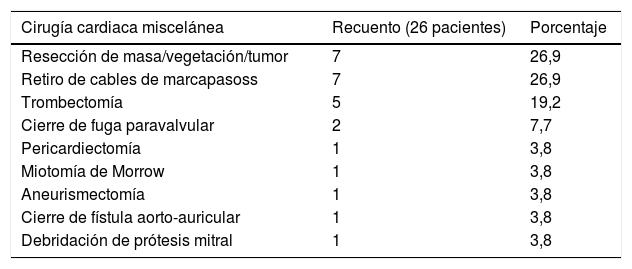

Cirugía cardiaca misceláneaLos procedimientos cardiacos misceláneos comprenden un 3,8% de la totalidad (26 pacientes) y reúnen un grupo heterogéneo de intervenciones, como resección de masa intracardiaca, retiro de cables de marcapasos, entre otros (tabla 5). El 92,3% se realizó con CEC, con un tiempo medio de 67,6 min y de pinzamiento aórtico de 50,7 min, y se observó una mortalidad del 19,2%, correspondiendo el 7,7% a procedimientos electivos y el 11,5% a urgencias.

Principales procedimientos correspondientes a cirugía cardiaca miscelánea

| Cirugía cardiaca miscelánea | Recuento (26 pacientes) | Porcentaje |

|---|---|---|

| Resección de masa/vegetación/tumor | 7 | 26,9 |

| Retiro de cables de marcapasoss | 7 | 26,9 |

| Trombectomía | 5 | 19,2 |

| Cierre de fuga paravalvular | 2 | 7,7 |

| Pericardiectomía | 1 | 3,8 |

| Miotomía de Morrow | 1 | 3,8 |

| Aneurismectomía | 1 | 3,8 |

| Cierre de fístula aorto-auricular | 1 | 3,8 |

| Debridación de prótesis mitral | 1 | 3,8 |

La tabla 6 resume las características generales de la población en estudio según el tipo de procedimiento quirúrgico realizado.

Características generales de la población en estudio según el tipo de procedimiento quirúrgico realizado

| Valvular, 47,8% (331 pacientes) | CRM, 31,5% (218 pacientes) | Aorta ascendente y cayado, 6,9% (48 pacientes) | Combinada coronario-valvular, 5,8% (40 pacientes) | Congénita del adulto, 4,2% (29 pacientes) | Cardiaca miscelánea, 3,8% (26 pacientes) | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Edad promedio | 55,5 años | 62,4 años | 52,4 años | 65,3 años | 42,3 años | 45,8 años |

| Sexo masculino | 55,6% | 78% | 77,1% | 72,5% | 34,5% | 46,2% |

| IMC (media) | 27,1 kg/m2 | 27 kg/m2 | 25,5 kg/m2 | 26,2 kg/m2 | 27,7 kg/m2 | 25,2 kg/m2 |

| CMI | 23,3% | 89,9% | 8,3% | 0% | 10,3% | 0% |

| CEC | 100% | 9,2% | 100% | 100% | 100% | 92,3% |

| Tiempo CEC (media) | 113,6 min | 125,1 min | 169,7 min | 140,2 min | 82,4 min | 67,6 min |

| Tiempo pinzamiento aórtico (media) | 89 min | 88,1 min | 133,5 min | 118,4 min | 51,2 min | 50,7 min |

| Prioridad cirugía | ||||||

| Electiva | 93,4% | 91,3% | 70,8% | 90% | 86,2% | 61,5% |

| Urgencia | 6,6% | 8,7% | 29,2% | 10% | 13,8% | 38,5% |

| Mortalidad | 16,6% | 8,7% | 20,8% | 30% | 6,9% | 19,2% |

| Electiva | n = 45 | n = 13 | n = 3 | n = 10 | n = 2 | n = 2 |

| Urgencia | n = 10 | n = 6 | n = 7 | n = 2 | n = 0 | n = 3 |

CEC: circulación extracorpórea; CMI: cirugía mínimamente invasiva; CRM: cirugía de revascularización miocárdica; IMC: índice de masa corporal.

En el 2009, la idea conceptual de hacer una base de datos rigurosamente sistematizada resultó ser pionera en el contexto de Cirugía Cardiaca dentro de la Seguridad Social de Costa Rica, fundada en 1941. Es decir, transcurrieron 68 años para obtener este registro, y mediante su posterior análisis estadístico, la caracterización clínica y sociodemográfica de los pacientes del Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital San Juan de Dios, en el periodo comprendido entre el 2010 y el 2015.

Sin embargo, menos de una década después ha quedado establecida la vitalidad e importancia de la obtención de esta información y su utilidad para promover una mejora en la eficiencia en la atención de los pacientes, así como la optimización de los procedimientos quirúrgicos y prácticas médicas producto de la misma. Esto traduce en un mayor empleo de técnicas mínimamente invasivas, un incremento en la obtención de resultados óptimos, un menor número de pacientes que presentaron complicaciones postoperatorias y mortalidad, una menor estancia hospitalaria y una pronta reincorporación socio-laboral.

En cuanto a actividad, organización y tamaño, el Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital San Juan de Dios se clasifica como un centro de bajo volumen, efectuándose entre 100 y 150 cirugías por año. Se observó un incremento del 15,4% en el número total de cirugías que se realizaron hacia el final del periodo de estudio, debido principalmente a la mejora en la infraestructura hospitalaria y la organización interna del servicio.

El envejecimiento progresivo de la población, aunado a una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares en estos pacientes, supone un aumento en el porcentaje de cirugías cardiacas realizadas en los adultos mayores. Se documentó un porcentaje creciente de pacientes de la tercera edad, dato similar a reportes de Argentina, Alemania, Suecia y EE. UU.17-20. El incremento en la edad se relaciona con mayores comorbilidades y resulta en un perfil de mayor riesgo preoperatorio3,21; sin embargo, en la población de estudio no se obtuvo una asociación significativa entre la edad y la mortalidad (p = 0,16).

Habiendo ingresado la mayor parte de los pacientes (72,4%) de manera electiva y programada a través de los servicios de Cardiología o Cirugía Cardiaca, con la mayoría de sus estudios realizados de manera ambulatoria, presentaron una menor mortalidad que los pacientes ingresados por otros servicios, incluido Emergencias, lo que traduce una detección más temprana y asertiva de la enfermedad.

Cabe destacar que el Servicio de Cirugía Cardiaca realizó un viraje en la utilización de solución cristalina a hemática a partir del 2014, asociándose dicho cambio a una tendencia de menor mortalidad, presentando una disminución del 18,5 al 14,5%.

El hallazgo en estudios respecto al aumento en las complicaciones y la mortalidad por causas pulmonares supone un tema fundamental en la prevención y el manejo adecuado de las complicaciones pulmonares e infecciosas en nuestro medio22. Así mismo, en comparación con reportes aportados por otros centros, existe un bajo porcentaje de complicación por ACFA que ameritara cardioversión posterior al egreso de la UCI; en los casos de ACFA preexistente, no se consideró una complicación.

La distribución de las patologías atendidas muestra características similares al resto del mundo, con predominio de la enfermedad cardiovascular adquirida (96,1%). Al igual que en España y Japón, la cirugía valvular constituyó la mayor parte de los procedimientos realizados23,24, en contraste con EE. UU., Argentina, Alemania, Suecia e Italia, donde predominó la CRM17,25.

A partir del 2012, la cirugía valvular tuvo un aumento progresivo del 14,2%, tendencia observada también en otros países22,26, en este caso dado por las mejoras en el sistema de salud costarricense que han permitido un diagnóstico oportuno de la enfermedad y, por ende, una intervención más temprana. Al igual que en otras latitudes, la CRM ha descendido19, siendo para el 2012 del 42,7% y para el 2015 del 18,4%, debido principalmente a los avances y el incremento en el número de procedimientos endovasculares que realiza el área de Cardiología Intervencionista. No obstante, las cifras para cirugía de aorta ascendente y cayado, cardiopatía congénita en el adulto, y cirugía cardiaca miscelánea se mantuvieron relativamente bajas y estables a través del tiempo (fig. 4).

Con respecto a la cirugía valvular, la válvula aórtica fue la más frecuentemente afectada, seguida de la mitral, dato similar a lo reportado en otras latitudes19. Considerando una edad media de 60 años en este grupo de pacientes, se justifica una mayor utilización de válvulas mecánicas (56,7%) en comparación con las biológicas (43,3%). Cabe resaltar que no se incluye en esta categoría el implante valvular aórtico transcatéter (TAVI), dado que para este periodo de estudio dicha modalidad no se ofrecía en el país.

En cuanto a la CRM, el 90% de los casos se realizaron sin CEC, con resultados aceptables en cuanto a mortalidad, morbilidad y complicaciones postoperatorias, con respecto a los realizados con CEC27. Más aún, los tiempos de CEC y de pinzamiento aórtico resultaron directamente proporcionales a la mortalidad. Al final del periodo de estudio se evidenció un incremento de un 60% a un 80% en la tasa de revascularización completa para este procedimiento.

Mediante el empleo de la CMI y el desarrollo de la modalidad de revascularización sin CEC con resultados favorables demostrados, se refleja la capacidad del equipo para el adecuado sostenimiento hemodinámico, así como el avance en la técnica quirúrgica en el campo de las enfermedades cardiovasculares. La utilización del BCIA preoperatorio ha permitido con éxito este sostenimiento en pacientes con enfermedad coronaria multivaso que requieren de 3o más injertos. El entrenamiento de todo el grupo ratifica la importancia de trabajo en equipo en patologías quirúrgicas complejas.

Siendo la cirugía de la aorta torácica inherentemente riesgosa, es esperable que se relacione con una alta mortalidad con base en la estimación de mayor riesgo quirúrgico por las escalas preoperatorias. En nuestro centro se estableció una mortalidad del 20,8%, cifra comparable con el reporte publicado en países como Japón23.

Los estudios del EuroSCORE I aplicado a poblaciones de países desarrollados demuestran resultados de sobrestimación del riesgo de mortalidad quirúrgica28-33. Sin embargo, los resultados obtenidos en este estudio manifiestan que durante el periodo establecido en países en vías de desarrollo dicha escala se asemeja más a nuestra realidad. Esto demuestra la necesidad de mejoras sustanciales en los procesos logísticos para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad cardiovascular en nuestro país, evidenciando la necesidad y la importancia de contar con escalas de predicción de riesgo locales de las cuales carecemos.

Modelos como el EuroSCORE o el Society of Thoracic Surgeons Score (Sociedad de Cirujanos Torácicos) (STS Score), se desarrollan utilizando datos obtenidos en un momento determinado de una población especifica estudiada. La constante monitorización y la revalidación de los modelos de predicción clínica parecen ser la vía para mantener útil en el tiempo un instrumento de predicción de mortalidad. Por ende, resulta necesario desarrollar una herramienta de evaluación de riesgo preoperatorio local, que permita establecer con mayor precisión los resultados ante una cirugía de corazón en Costa Rica34,35.

De igual manera, existen estudios que demuestran una correlación inversa entre el volumen quirúrgico y la mortalidad en cirugía cardiaca36,37, siendo en centros de bajo volumen como este mayor la probabilidad de presentar complicaciones postoperatorias y mortalidad, debido a una limitada capacidad de rescate, concepto conocido como falla para rescatar(failure to rescue)38,39.

Conscientes de una mortalidad superior al estándar internacional, pero concordante a centros de bajo volumen o países en vías de desarrollo, el objetivo es mejorar los 3periodos de cuidados quirúrgicos del paciente. A nivel preoperatorio, los pacientes se presentan tardíamente en estados avanzados de su enfermedad cardiaca, con secuelas estructurales y funcionales; a nivel intraoperatorio, se presentan patologías complejas poco frecuentes que no permiten perfeccionar la técnica quirúrgica; el cuidado postopertatorio se ve limitado por la ausencia de dispositivos de asistencia ventricular, así como medicamentos inotrópicos cardioespecíficos.

No obstante, se presentó una disminución progresiva de la mortalidad a través del periodo de estudio, reflejo de las mejoras continuas en el Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital San Juan de Dios, en coordinación con los servicios encargados de los estudios preoperatorios y cuidados postoperatorios dentro del Sistema de Salud costarricense. Así mismo, la disminución en las cifras de mortalidad y las complicaciones en nuestro centro se pueden atribuir a la captación más temprana de los pacientes, así como un proceso de estudio y estratificación más riguroso. La consolidación de este grupo de trabajo ha permitido progresivamente la mejora en la obtención de resultados, los cuales están sujetos no solo a la logística intrahospitalaria, sino también a la economía de nuestro país, dado que pertenece a la Seguridad Social de Costa Rica.

ConclusionesSi en su momento pareció una idea con mucho potencial, hoy podemos considerar fundamental que la mayor cantidad posible de Servicios de Cirugía Cardiaca del país lleven un meticuloso registro de su actividad mediante la recolección y tabulación de información en una base de datos diseñada para tal fin, siguiendo una estandarización internacional que permita su respectivo análisis comparativo.

En la medida en que la homogenización de los datos nacionales logre ser comparada con aquellos a nivel internacional, se podrá aspirar a establecer escalas de riesgo locales, haciendo factible, a su vez, optimizar los resultados quirúrgicos y una predicción más exacta de la mortalidad.

En el contexto mencionado al inicio de este estudio, que establece la limitación de recursos financieros a nivel nacional, resulta aún de mayor importancia que los limitados recursos sean utilizados de la forma más eficiente posible, para poder maximizar la cobertura y el beneficio de una creciente cantidad de pacientes asegurados con enfermedad cardiaca.

Siendo conscientes de las limitaciones en nuestro entorno, existen áreas de oportunidad que deben ser abordadas con el objetivo de acercarnos a una medicina de primer mundo, dentro de estas se pueden mencionar: la adquisición de medicamentos y equipo especializado, educación médica continua del personal, capacitación en países desarrollados, elaboración de protocolos locales de diagnóstico y tratamiento basado en las guías existentes, y un manejo interdisciplinario más experimentado en el tratamiento quirúrgico cardiaco.

El primer paso para la optimización de los resultados de los pacientes de cirugía cardiaca es exponer la casuística mediante datos transparentes, con el objetivo de evidenciar las debilidades y fortalezas del proceso perioperatorio. Habiendo dado este primer paso, se emprende el camino del control de calidad que debe prevalecer en la especialidad, con el objetivo de monitorizar e implementar el progreso del servicio y establecer estándares de referencia e identificar potenciales áreas de mejora.

El seguimiento periódico de la población de pacientes tratados mediante cirugía cardiaca en nuestro centro de salud formará parte esencial para evidenciar el desarrollo y los avances que en el futuro se alcancen en el Servicio de Cirugía Cardiaca del Hospital San Juan de Dios de la Seguridad Social de Costa Rica.

Conflicto de interesesLos autores han declarado no tener ningún conflicto de intereses.

Los autores agradecen la realización del análisis estadístico de la Lic. Mayra Catrín-Brenes y la colaboración desinteresada de Dra. Ann Echeverri-McCandless, la Lic. Ericka Araya-Cárdenas y Daniel Araya-Esquivel.

Un especial agradecimiento al Dr. José Mario Sprok-Tromp, por su gestión como jefe de Servicio durante estos años, para liderar el Departamento hacia mejores resultados clínicos; a cada uno de los miembros del Servicio de Cirugía Cardiaca, por su apoyo y cooperación, y a los pacientes, que hicieron posible este estudio.