Tanto la globalización como el mercado mundial unificado han sido cuestionados por las severas crisis financieras, la recesión y el desempleo masivo a escala internacional. Ante la fragilidad del orden global y de los regímenes político-económicos que lo sostuvieron, se requiere encontrar nuevas opciones y formular otras estrategias y políticas que permitan una recuperación económica sostenible y un orden democrático duradero, donde la igualdad sea el objetivo central de las acciones del Estado.

Recuperar la cuestión social como una empresa política que integre tanto la política económica como la social y así propiciar un desarrollo sustentado en el abatimiento de la desigualdad, con plena capacidad de construir buenos gobiernos y mejores formas de entendernos y cooperar, es una tarea inaplazable. Para ello se revisan las bases que ha seguido el proceso histórico del desarrollo, el cambio de paradigmas y de énfasis en sus objetivos a lo largo del tiempo, en particular, se profundiza en el caso mexicano.

Globalization and the unified world market have been challenged by severe financial crises, recession and mass unemployment on an international scale. In view of the fragility of the global order and the political and economic regimes that supported it, new options and other strategies and policies are needed to achieve a sustainable economic recovery and a lasting democratic order, where equality is the central objective of the actions of the State.

Recover the social issue as a political enterprise that integrates economic and social policy and thus foster sustained development in the abating of inequality, with full capacity to build good governments and better ways to understand and cooperate is an irrevocable task. To that end, the bases of the historical process of development, the change of paradigms and the emphasis on its objectives over time are reviewed, in particular, the mexican case.

(…) cuando los mecanismos económicos y sociales de regulación no funcionan más, cuando los individuos se sienten ‘peloteados’ en una sociedad que les ofrece menos puntos de referencia y cuando la maquinaria económica parece, con razón o sin ella, escapar al control y estar gobernada por las fuerzas impersonales de los mercados, se instala lógicamente un sentimiento de miedo (…). De allí la suma de una serie de fantasmas y efectos perversos que corroen tanto el vínculo social como las formas de vida democrática. Cierto trastorno identitario se mezcla con el vaciamiento de la vida política para generar un verdadero desperfecto de lo político.

I Las certezas del globalismo de finales de siglo que llevaron a hablar del fin de la historia y la consagración del mercado mundial unificado, fueron cuestionadas por la tormenta financiera que iniciara en 2008 y su secuela de recesión y desempleo masivo que persiste en muchas latitudes. Hoy, la fragilidad del orden global y de los regímenes político-económicos que lo sostuvieron a partir de fines de la segunda guerra mundial, obliga a revisar la solidez de nuestros debates, hipótesis y proyectos político-ideológicos con el fin de entender mejor este auténtico Brave New World hostil y sin placebos, para así dar robustez a la formulación de estrategias y políticas para una recuperación económica sostenible y unas políticas que den lugar a un orden democrático durable e incluyente. En ninguno de estos flancos las tenemos todas con nosotros.

De acuerdo con un informe reciente de Latinobarómetro: Las percepciones sobre la economía atraviesan por un momento de malestar en América Latina (…). Los datos de 2016 reflejan una baja regional en la satisfacción económica, el ingreso subjetivo y el optimismo económico, así como un alza en la inseguridad laboral, la carencia alimentaria y el pesimismo económico. Si a esto se suma la caída en el apoyo a la democracia, el autoritarismo social y político que se mantiene sin grandes cambios, así como el surgimiento de la corrupción como problema principal en varios países, el aumento de la violencia (…) se puede concluir que 2016 es un año en el que se combinan elementos negativos que se fortalecen mutuamente en materia política y económica (Informe Latinobarómetro, 2016).

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal), por su parte, nos advierte del descenso casi generalizado en los ritmos de crecimiento económico de la región que en Brasil se han convertido en abiertas recesiones y un casi estancamiento en Argentina. Si agregamos el caso de México, con su persistente lento crecimiento, tendremos que reconocer que, contrariamente a lo que ocurría en buena parte del subcontinente hace unos años, lo que actualmente priva es la recesión productiva, la desazón social y unos descontentos colectivos que van del capitalismo a la democracia, pasando siempre por la globalización aquejada por la secuela de la gran recesión.

No ha sido para menos. La caída económica provocada por la crisis financiera de 2008 fue mayúscula, vista en retrospectiva puede decirse que el mundo avanzado estuvo en esos y los años siguientes al borde del colapso. Hoy, de cara a las débiles y desiguales recuperaciones alcanzadas no pocos observadores y analistas hablan, desde los más variados miradores, de la amenaza de un “estancamiento secular” o de la irrupción de una crisis estructural mayor de la que todavía no acaba de pasar. La austeridad fiscal convertida en estrategia ha implicado no sólo el mantenimiento de altas cuotas de desempleo y unas brechas laborales muy extensas, sino revisiones y reversiones en los compromisos históricos de los estados de bienestar y, consecuentemente, el mantenimiento o el recrudecimiento de la desigualdad económica y social que se había instalado en el centro de los regímenes neoliberales desde antes de que estallara la crisis de 2008.

Como pocas veces en nuestra historia contemporánea, la desigualdad es un tópico universal. Sin duda, ésta es como dijera el ex-presidente Barack Obama, la cuestión decisiva de nuestro tiempo; un desafío que ilusamente llegó a imaginarse superado por el crecimiento y la globalización así como por unas políticas macroeconómicas “dispuestas” para hacer de las recesiones temores que no tendrían por qué repetirse. Hoy, empero, debe reconocerse que la desigualdad económica y social, de oportunidades y acceso a los bienes y servicios públicos, así como en los corredores donde se lucha por el poder y se lleva a cabo su ejercicio, en el Estado y en el conjunto de los sistemas políticos, vive y se reproduce en las entrañas del sistema económico moderno. La austeridad fiscal convertida en estrategia ha implicado no sólo el mantenimiento de altas cuotas de desempleo y unas brechas laborales muy extensas, sino revisiones y reversiones en los compromisos históricos de los estados de bienestar

A diferencia de lo que ocurriera en los “treinta gloriosos” de la edad de oro del capitalismo, y aún en los años de la “gran moderación” del triunfo del capitalismo democrático y de despegue de la actual fase de la globalización, la desigualdad que se despliega urbi et orbi le da actualidad al entendimiento del capitalismo como un mecanismo inestable y contradictorio, cuyo reparto social tiende siempre a ser asimétrico y que dejado a su libre transcurrir, puede ser corrosivo del orden social y autodestructivo de sus propios cimientos al poner en riesgo al entorno natural y afectar gravemente las capacidades de subsistencia y reproducción de la especie humana.

En este sentido es que enfrentar la desigualdad implica, de manera inexcusable, ponerla en el centro y entender la superación de la cuestión social contemporánea como una empresa política que busca integrar la política económica y la social y propiciar un desarrollo sustentado en el abatimiento sostenido y progresivo de dicha desigualdad y, en nuestro caso, de la pobreza masiva que nos marca. Como en su momento lo hicieron gobernantes y políticos, pensadores y escritores, reformadores y revolucionarios; al encarar las enormes disonancias del nuevo régimen productivo que universalmente revolucionaba usos y costumbres pero, a la vez, sumía en el abandono y la orfandad, la penuria y la vulnerabilidad, a millones de personas y familias que concurrían a las ciudades, las fábricas y los mercados, en la búsqueda de nuevas formas de subsistencia.

Aquella fue la cuestión social que inundó el alma de Charles Dickens y llevó nada menos que a Otto Von Bismarck a inaugurar la seguridad social, para luego dar lugar a los grandes edificios institucionales y políticos que consagrarían los estados sociales y los regímenes de bienestar universales. Fueron estos regímenes y sus formas de Estado los que articularon la reconstrucción del orden capitalista de la segunda posguerra, el enfrentamiento bipolar de la guerra fría y los grandes proyectos civilizatorios de integración multinacional, como el de la Unión Europea, y de orden multilateral para acometer la cooperación mundial para el desarrollo y el mantenimiento de la paz. Al finalizar la guerra fría, las sociedades parecían estar cerca de la doble utopía de Immanuel Kant y Adam Smith de una paz eterna y una economía capaz de asegurar la subsistencia de todos y prometer un creíble futuro de bienestar y equidad, como alguna vez soñara John Maynard Keynes. Enfrentar la desigualdad implica ponerla en el centro y entender la superación de la cuestión social contemporánea como una empresa política que busca integrar la política económica y la social

No ocurrió así y la gran recesión, convertida en ominosa tendencia al estancamiento secular, nos obliga a tratar de entender de nuevo al presente como historia y a ésta como universo siempre aleatorio, cargado de espectros disruptivos pero también de enormes potencialidades y promesas, de utopías realistas y realizables. Al despuntar la crisis, desde la cepal se nos convocó a hacer de ésta la hora de la igualdad y a asumir que viviríamos no sólo una turbulenta época de cambios sino todo un cambio de época. Para bien y para mal.

Decía la Comisión: Estamos frente a la necesidad de definir una nueva agenda global (…) que contemple los nuevos desafíos políticos, económicos, sociales y ambientales (...) se requiere de una fortalecida institucionalidad financiera global para enfrentar la crisis; y una arquitectura institucional legítima y representativa, cimentada en un multilateralismo real y efectivo … (cepal,2010).

En suma, necesitamos perfilar nuevas avenidas para un desarrollo extraviado y una democracia atribulada; también para (re)construir buenos gobiernos y mejores formas de entendernos y cooperar. Buen punto de partida sería reconocer que la economía política en cualquiera de sus versiones, lejos está de ser ciencia exacta e infalible, como se llegó a pensar en los años de euforia globalista, simple expresión de la arrogancia de las elites del dinero y el poder. Estas crisis, afirma el profesor de Harvard Dani Rodrik, sucedieron no porque fueran impredecibles, sino porque no se predijeron. Los economistas (y quienes les prestan atención) habían llegado a confiar demasiado en su narrativa preferida del momento: los mercados son eficientes, la innovación financiera traslada el riesgo a quienes están mejor capacitados para afrontarlo, la autorregulación es lo que mejor funciona, y la intervención del gobierno es ineficaz y dañina. Olvidaron que existían muchos otros guiones que conducían a direcciones radicalmente distintas. El orgullo desmedido genera ceguera (Rodrik, D., 2012:4).

En este sentido no está de más tener presente que entre las grandes cuestiones planteadas a las ciencias sociales y al debate político actual está la que se refiere a la conversación, entre democracia e igualdad o, para usar la fórmula que se acuñara en la época de la primera cuestión social y su secuela a lo largo del siglo xx, al vínculo entre justicia social y régimen democrático, una vez que se llegó al consenso de que la llamada “justicia de mercado” era un principio insuficiente para asegurar la cohesión social y la lealtad de las comunidades con la democracia que buscaba presentarse compatible con el capitalismo que también resurgía.

Hoy tenemos que volver a admitir que estas relaciones primordiales de la sociedad moderna no encuentran mecanismos ciertos y estables de modulación y entendimiento y que, en cambio, al desarticularse o no poder gestar una coordinación social y política efectiva potencian, reviven y reproducen la cuestión social antigua y agudizan la contemporánea, agravada en extremo en sus dimensiones básicas de distribución y protección social. De aquí la legitimidad y la racionalidad históricas, que también podrían ser instrumentales como nos lo enseñara Keynes, de poner a la desigualdad en el centro de nuestras deliberaciones políticas y dilemas éticos. Y de no aceptarla como evento y fruto natural o fatalidad histórica, sino como profunda falla de nuestra voluntad e inteligencia y, por tanto, susceptible de ser superada mediante la reforma institucional y la acción colectiva. Poner a la desigualdad en el centro de nuestras deliberaciones políticas y dilemas éticos

Una política en favor de la equidad, dirigida a reducir la desigualdad, será infructuosa y en el fondo incongruente mientras se pretenda excluir la participación organizada de la sociedad y, por su parte, las elites dirigentes permanezcan atadas a los prejuicios económicos y la miopía y astigmatismo políticos que les impiden dar curso a una política de redistribución del ingreso, la riqueza y las oportunidades. Lo que hoy tenemos, en palabras de José Woldenberg es Un déficit de ciudadanía o una muy débil y contrahecha sociedad civil, a la que en los últimos años se ha sumado una vigorosa y esperanzadora constelación de agrupaciones. Sus agendas son múltiples y han fortalecido eso que llamamos sociedad civil (…). No obstante, la inmensa mayoría de la población no participa en los asuntos públicos (…). Nuestra sociedad civil es epidérmica y desigual. Epidérmica, porque son porcentualmente muy pocos los que se encuentran organizados (…) y desigual e incluso polarizada porque, mientras algunos actores cuentan con asociaciones fuertes, los más están atomizados… (Woldenberg, J., 2014).

La conversación entre igualdad, desigualdad y democracia, en el contexto de una globalidad hostil y hostigada por sus crisis, nos remite al tema de la política y del Estado y desde luego, al de la democracia. Es en este triángulo siempre poblado de nubarrones, donde el quehacer político debe ponerse a prueba en la perspectiva de encarar una cuestión social dominada por el desamparo.

En este sentido conviene reiterar que fue precisamente en el siglo xix cuando frente a los desgarramientos sociales vinculados a las nuevas formas de producción que emergían, que se empezó a usar el término cuestión social. En su devenir, el vocablo acabó por aludir expresamente a la posibilidad de imaginar y realizar una articulación de prácticas y discursos sociopolíticos que mediante la reforma fuesen capaces de superar o disolver la referida cuestión. ¿Cómo manejar las consecuencias humanas del capitalismo? ¿Cómo hablar no de las leyes de la economía sino de las consecuencias de la economía?

Hablar de la cuestión social, en opinión de Tony Judt, nos recuerda que no estamos libres de ella. Para Thomas Carlyle, para los reformadores liberales de finales del siglo xix, para los fabianos ingleses o los progresistas estadounidenses, la cuestión social era esta: ¿Cómo manejar las consecuencias humanas del capitalismo? ¿Cómo hablar no de las leyes de la economía sino de las consecuencias de la economía?1

Robert Castel por su parte afirma que: La cuestión social es una aporía fundamental en la cual una sociedad experimenta el enigma de su cohesión y trata de conjurar el riesgo de su fractura. Es un desafío que interroga, pone en cuestión la capacidad de una sociedad (lo que en términos políticos se denomina una nación) para existir como un conjunto vinculado por relaciones de interdependencia (Castel, R., 1997).

El fin de la Historia que coronaría el triunfo del capitalismo democrático sobre el comunismo soviético dio paso a nuevas y más desafiantes coyunturas de corte histórico o epocal. Hoy, en vez del mercado mundial unificado articulado por la democracia de los derechos humanos, encaramos ominosos brotes xenófobos, añejos nacionalismos proteccionistas que remiten al más absolutista de los mercantilismo y portentosas oledas migratorias del sur al norte y del este al oeste, al tiempo que la violencia y el cierre de fronteras se agudiza y extiende.

Miles de seres humanos para quienes, parafraseando a Hannah Arendt, más allá de no ser iguales ante la ley, el hecho es que para ellos no existe ninguna ley. No acepten lo habitual como cosa natural, alertaba el dramaturgo Bertolt Brecht, pues en tiempos de confusión organizada, de arbitrariedad consciente, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer imposible de cambiar.

Si la extensión y profundización de la desigualdad no se asume como uno de los temas centrales de las tareas nacionales en la agenda global, no sólo se pone en la picota a la justicia sino a la democracia misma que al soslayar la cuestión social pierde el sentido y se vacía de contenido. El último cuarto de siglo ha sido testigo del aumento de la concentración de la riqueza en manos de un menor número de personas, asegura un informe dado a conocer por Oxfam.2 Este fenómeno mundial es la causa de la situación actual, en la que 1% de las familias del mundo posee casi la mitad (46%) de la riqueza mundial. Por su parte, la riqueza de la mitad más pobre de la población es menor que la de las 85 personas más ricas del mundo.

No sólo estamos frente a cambios en la estructura y composición de la economía mundial, sino también de valores y criterios; un desarrollo evanescente, ha escrito David Ibarra y una erosión sostenida de la vigencia de los derechos humanos cuya universalidad habría de presidir la construcción de un nuevo orden mundial después de terminada la bipolaridad de la guerra fría. Los nuevos mundos que se subsumen en los inesperados vuelcos de una globalidad inconclusa y asimétrica.

II Durante los años dorados del capitalismo que siguieron a la segunda conflagración mundial, como ha señalado el gran historiador inglés Eric Hobsbawm (1998), se produjo una enorme expansión económica y un gran crecimiento urbano, sobre todo en los países industrializados. La guerra, aparte de la enorme destrucción que trajo consigo, fue a la vez una enorme “licuadora” para las experiencias y las culturas humanas; en más de un sentido, fue la primera gran vivencia masiva global que puso en contacto a hombres de todas las latitudes e introdujo a muchas regiones atrasadas en lo que hoy llamaríamos modernidad. Un vocablo que no aludía solamente a ciertas pautas de crecimiento y consumo sino al despliegue de políticas y visiones que buscaban combinar racionalidad económica y política mediante la acción del Estado. Desarrollo que se entendía como un derecho humano fundamental acompañado de equidad y bienestar social

Podríamos decir que se reinventaba la centralidad del desarrollo, apelando a la racionalidad histórica a la vez que a la potencialidad de la política democrática y la movilización de naciones enteras. Desarrollo que se entendía como un derecho humano fundamental que, para serlo, debería estar acompañado de equidad y bienestar social. Y que, a la vez, ponía a prueba al sistema político económico que surgía de la guerra.

Por décadas, el mundo se desenvolvió en torno a un equilibrio delirante de destrucción mutua. Paradójicamente, sin embargo, como paradigmas reinaban el pleno empleo y la protección social universal y, en el subdesarrollo, se veía al crecimiento económico sostenido y a la industrialización como las vías para arribar a unas plataformas de progreso que se concretarían en los estados de bienestar. La eficacia política y la creación material sostenida fueron puestas por encima de lo que ahora se llaman “políticas correctas” el cometido era la expansión; mientras que la distribución de los frutos del crecimiento y la eficiencia económica eran vistas como una primera derivada del proceso general.

Años más tarde, con las convulsiones del fin del siglo xx desatadas con la stagflation y el conflicto estructural de la década de 1970, encabezado por los países petroleros pero protagonizado por el “tercer mundo” en general y sus reclamos de un nuevo orden internacional; la crisis de la deuda externa; la implosión del comunismo soviético; la globalización de las finanzas y, en menor medida, de la producción y el comercio, sobrevino un radical cambio paradigmático. En lugar de pleno empleo y protección social se impuso la lucha contra la inflación, la estabilidad financiera y la reducción de los compromisos del Estado con el bienestar y la justicia social. Se dejaba de lado la advertencia de Karl Polanyi al señalar que la idea de que el mercado se regula a sí mismo es utópica, en tanto que la ampliación del mercado hasta absorber a la sociedad toda no podría darse de forma duradera sin aniquilar la sustancia humana y la naturaleza misma (Polanyi, K., 1992). Con el ascenso al poder del presidente Reagan y Margaret Thatcher, se inició el fin del gran proyecto del capitalismo

Con el ascenso al poder del presidente Reagan y la primera ministra Margaret Thatcher, se inició el fin del gran proyecto del capitalismo democrático sustentado en los estados sociales, solidarios y de bienestar. La preocupación por el bienestar social y el crecimiento sostenido cede paso a los imperativos y ajustes que reclama la nueva transformación capitalista: la del mercado mundial unificado y el principio del fin de los estados nacionales. El cometido central se volvió la ganancia máxima e inmediata para los accionistas, mientras que la acumulación de capital productivo y la distribución de los frutos del crecimiento fueron vistos, en todo caso, como resultado de la eficiencia de los mercados liberados. El cometido central se volvió la ganancia máxima e inmediata para los accionistas, mientras que la acumulación de capital productivo y la distribución de los frutos del crecimiento fueron vistos como resultado de la eficiencia de los mercados liberados

Dado el curso que ha tomado la historia reciente, esas y otras certezas, como se dijo, han sido puestas contra la pared. Reconocer los logros del mercado no implica ignorar las posibilidades y los resultados, históricamente constatados, del Estado social. Mucho menos, considerar al mercado como el factor único del desempeño económico, independiente de las políticas gubernamentales, el funcionamiento de la democracia y la dinámica y composición de los estados.

No se trata de convocar a un “regreso sin más” del Estado. La recuperación del Estado, su retorno al puente de mando de las naciones atribuladas por la globalidad en crisis, seguirá sujeto a las limitaciones emanadas de la historia y de las coyunturas nacionales y mundiales, así como de las nuevas figuras políticas e ideológicas, culturales en su sentido más amplio, provenientes de los cambios globales (Balaa, D. y Veseth, M., 2001).

Más que la aniquilación de los estados, su expansión se ha vuelto una poderosa tendencia de la actualidad emergida de la crisis actual. Ni Estado mínimo (Cable, V., 1995:23-53) ni Estado guardián, mucho menos el Estado “jibarizado” del que hablaba Fernando Fajnzylber: lo que está en el orden del día es repensar, para actualizarla, la idea primigenia de los derechos fundamentales y la protección social que impulsó la creación de los estados de bienestar durante la segunda posguerra.

La reforma del Estado que la época reclama debe tener como eje maestro una reforma social del propio Estado, para centrarse en la reconstrucción de los tejidos y procesos sociales básicos. Esto, a su vez, implica una redistribución del poder, un reacomodo radical de las relaciones y pesos entre las esferas de la economía y su comando en la asignación de los recursos y la distribución de los ingresos y la riqueza. Y todo esto no lo soslayemos más, con cargo a la democracia y su eficacia histórica y societal. Como dice la filósofa española Adela Cortina: Estado democrático, economía ética y ciudadanía activa forman el trípode en el que se sustenta una sociedad desarrollada. En articular los esfuerzos de estos tres poderes –el político, el económico y el cívicoreside la piedra filosofal de los nuevos tiempos… (Cortina, A., 2006).

Requerimos imaginar combinaciones productivas entre lo privado y lo público que permitan rehabilitar los mecanismos de la acumulación productiva a la vez que los de protección social, para dotarlos de nuevas conexiones capaces de asegurar que los objetivos redistributivos y de justicia social sociales no estén divorciados de los de estabilidad y crecimiento. De no ser así, la legitimidad que la democracia le confiere al Estado tenderá a ser corroída por demandas sociales crecientes pero sin concierto, directa o indirectamente asociadas al cambio mundial que, como dijimos, es cultural y de valores. Los reclamos, a su vez, legitimados por la democratización política que forma parte de la propia transformación global, no pueden ser encarados eficazmente por estados debilitados, despojados de sus mecanismos de intervención. Así, la persistente y creciente insatisfacción social acentúa la debilidad política del Estado y pone en entredicho la legitimidad democrática. Requerimos imaginar combinaciones productivas entre lo privado y lo público que permitan rehabilitar los mecanismos de la acumulación productiva a la vez que los de protección social La ciudadanía política, opina Rosanvallon, avanza a la par que retrocede la ciudadanía social. Esa fractura de la democracia es el hecho más importante de nuestro tiempo, portador de las más terribles amenazas. De continuar así, sería el propio régimen democrático el que acabaría tambaleándose” (Rosanvallon, P., 2012:15-16).

Es de aquí que surge la exigencia de una renovada conversación entre la democracia y la cuestión social. Entre el capitalismo, el Estado y el mercado. Entre la acumulación y la distribución. Lo malo es que, en las circunstancias actuales, los estados y sus élites parecen preferir la ruta fácil del vaciamiento de la política democrática al despojarla de todo referente a las relaciones sociales, la desigualdad y la pobreza de masas.

Esta opción no puede sino reproducir ampliamente las condiciones y combinaciones que provocaron la crisis actual. Citando a nuestra filósofa española: Si el color es el neoliberal, sociedad civil es el mercado, y potenciarla significa apostar por el crecimiento económico, sin políticas públicas redistributivas; seguir las prescripciones del Consenso de Washington, centrado en la liberalización, estabilización y privatización de la economía. Desarrollo es crecimiento económico, y crecimiento económico, subida del pib, confiando en ese ‘efecto cascada’, por el que la sobreabundancia de riqueza en las capas mejor situadas acaba desbordando y alcanzando a los peor situados. Fenómeno que de hecho nunca se produce y que siempre se utiliza como coartada (Cortina, A.).

Históricamente, la democracia no trajo consigo la eliminación de la desigualdad o de sus bases estructurales más profundas. Pero lo que sí propició fue su reducción al colocar a la desigualdad y a la pobreza de masas en el centro del debate político. Las distancias entre clases, sectores y regiones disminuyeron gracias a la acción colectiva y a las políticas sociales de los gobiernos electos democráticamente. El que esto no ocurra ahora o que la democracia “sirva de pantalla” para una exacerbación de la inequidad es, en todo caso, una novedad histórica, una mala noticia para el mundo. (…) el sentimiento extendido de que las desigualdades son ‘excesivamente profundas’ coexiste con una aceptación implícita de sus múltiples expresiones, así como con una sorda resistencia a corregirlas (…) se condenan las desigualdades de hecho mientras se reconocen implícitamente como legítimos los mecanismos de la desigualdad… (Rosanvallon, P., 2012:11).

¿Cómo adjetivar la democracia? ¿Cómo construir sociedades más democráticas, igualitarias y solidarias? ¿Puede la democracia “durar” en condiciones de aguda desigualdad y pobreza? ¿Hasta dónde es posible hablar de democracia con el mantenimiento y reproducción de la inequidad económica y social? ¿Cómo lograr cambios sustanciales que contribuyan a reducir los niveles de desigualdad y exclusión y a garantizar el acceso y el ejercicio universal de derechos sociales? ¿Cómo dejar atrás esta aparente suma cero entre democracia y estabilidad macroeconómica, por un lado, y reclamo social y necesidad de crecimiento por otro? Estas son, en apretado resumen, las preguntas que definen este tiempo del mundo cargado de incertidumbre y penuria.

Desde esta perspectiva, la reforma económica para la globalización y la reforma política para la democracia que marcaron el fin de siglo mexicano, tienen que ser reformadas. Sólo podrán serlo, repetimos, si se emprende la reforma social del Estado para reconstituir sus funciones y visiones básicas, su división del trabajo, vinculadas con la protección y la seguridad sociales. Ésta es la mejor manera de encontrar la obligada, siempre esquiva, sintonía entre política económica y social, y entre Estado, mercado y democracia.

Las relaciones entre globalización y democracia llevan ahora a revalorar al Estado en su sentido amplio y a redefinir, adjetivándola, a la política moderna. Democracia y mercado sobre o sin el Estado, o Estado sin democracia y sobre el mercado, son extremos que oprimen la idea del Estado democrático como un ideal normativo: como una entidad capaz de interpretar el interés general de la sociedad y de traducirlo en normas y políticas. Es decir, capaz de ubicarse por encima de los intereses parciales, sectoriales o de grupo, y así recuperar su autonomía primordial como una condición para ser actual, a la altura de los nuevos tiempos.

Así lo consigna la politóloga brasileña Celia Lesa quien asegura: El Estado de bienestar es una invención política: no es un vástago ni de la democracia ni de la socialdemocracia, aunque ciertamente es la mejor obra de esta última. La defensa de su actualidad se vincula con la defensa de lo mejor de la socialdemocracia: la sistemática resistencia a la disolución de los lazos sociales por los nexos mercantiles…(Lessa, C.).

III A más de tres décadas de que iniciara la “gran transformación” mexicana hacia una economía abierta y de mercado globalizado y del arranque de la ronda reformista político-electoral, se impone preguntarse por el estado de nuestra nación. Sin duda alguna, nuestro tránsito ha sido una historia de claroscuros; avances, retrocesos y encalles, transcurso en el que lo único que se ha mantenido prácticamente incólume, es nuestro malhadado rostro social. Nefasta presencia, agresivo mentís, no sólo para el flanco económico sino para la credibilidad y gobernanza del sistema político emergido de la transición a la democracia y para tener y mantener una mínima cohesión social.

De la mano con las reformas de mercado hechas a contrapelo de las devastadoras crisis financieras desatadas por la debacle de la deuda externa, México intentó poner al día su situación política para culminar una larga ruta de reforma electoral e institucional iniciada en la segunda mitad de la década de 1970. Las reformas de mercado se verían entonces acompañadas por una pluralidad política amplificada y un federalismo activista fruto de la erosión del “centro” presidencialista del pasado. Ninguno de estos cambios ha encontrado buen cauce y acomodo en la Constitución política vigente, ni un contexto auspicioso en el sistema político resultante de las reformas. Reforma social del Estado para reconstituir sus funciones y visiones básicas, su división del trabajo, vinculadas con la protección y la seguridad sociales

De la apertura política administrada a cuenta gotas, se pasó al pluripartidismo articulado por novedosas instituciones electorales, autónomas e independientes que, sobre todo, fueron destinadas a producir confianza en importantes franjas de la ciudadanía y en las élites políticas e intelectuales, así como en los grupos del empresariado nacional y transnacional que no se habían repuesto del todo de las tormentosas jornadas que, en 1982, llevaron a la nacionalización de la banca y a la implantación de un control de cambios generalizado.

Así, se esperaba arribar a nuevas formas de estabilidad política, indispensables para la globalización y para aprovechar la apertura. La nueva combinación entre la política y la economía que se buscaba desplegar como nuevo régimen, pretendía superar dos grandes disonancias que amenazaban desembocar en un desafío generalizado al sistema político-económico heredado de la Revolución mexicana. México intentó poner al día su situación política para culminar una larga ruta de reforma electoral e institucional iniciada en la segunda mitad de la década de 1970

Con las reformas de mercado se buscaba una pronta capacidad de inserción de la economía mundializada y arribar a mayores grados de eficiencia económica. Particularmente, se pensaba que esta nueva manera de inserción internacional permitiría dejar atrás el viejo talón de Aquiles del desarrollo mexicano, condensado en su persistente déficit externo y la creciente dependencia del crecimiento económico respecto del endeudamiento exterior. Lo que había llevado a la crisis de la deuda y a decretar el fin del desarrollo dirigido por el Estado.

Con la reforma política se pretendía contar con nuevos mecanismos de modulación del conflicto político en clave democrático-representativa y así proceder a una “normalización” del Estado reclamada cada vez más abiertamente por las élites dirigentes de Estados Unidos y de México. En particular, se quería encauzar el conflicto social y evitar que el corporativismo político que quedaba contaminara la disputa política y la propia recuperación y reconstitución de la economía.

La culminación del proceso habría de ser un poder ejecutivo federal sujeto al control de los otros poderes del Estado y una sociedad civil activa y participativa; la constitución de un Estado de derecho y una democracia normales y normalizados. Para muchos observadores, estas dos grandes reformas tendrían que redundar en la disolución del corporativismo político, como insistía en llamarlo Arnaldo Córdova, que hacía de la gobernanza del Estado una práctica poco o nada transparente, y de las políticas económica y social un proceso opaco y nada predecible. No ocurrió como se prometía y ansiaba. Por el contrario: nuestra “gran transformación” se ha mostrado como un “falso amanecer” al decir de John Gray (2000), en particular, el desempeño económico se ha condensado en crecimiento lento, el empeoramiento del empleo y la exacerbación de la desigualdad social en medio de una pobreza masiva. Con la reforma política se pretendía contar con nuevos mecanismos de modulación del conflicto político … La culminación del proceso habría de ser un poder ejecutivo federal sujeto al control de los otros poderes del Estado y una sociedad civil activa y participativa

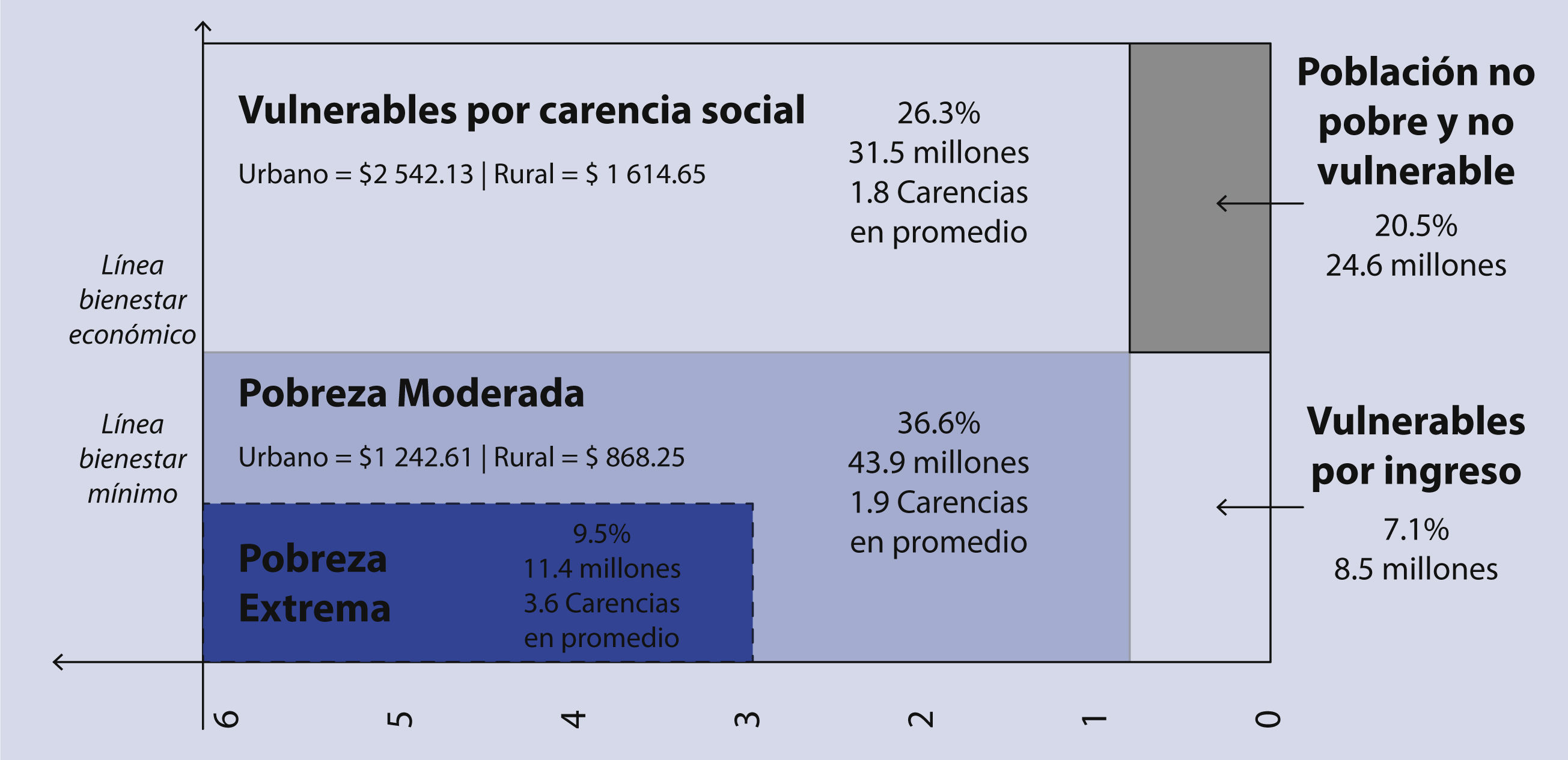

De acuerdo con el órgano encargado de dar seguimiento a la política social (Coneval) en 2014 la pobreza afectaba a casi la mitad de la población. 55.3 millones de personas estaban en condiciones de pobreza (2.3 carencias sociales promedio).3 Únicamente 20.5% de la población nacional (24.6 millones) no era pobre ni vulnerable.

Al ser verdad que los factores que explican o determinan la pobreza, son muchos y su peso en la dinámica del fenómeno a mediano y largo plazos ha variado de modo considerable, lo cierto es que más allá de matices está el régimen de bajos salarios a todo lo largo de la estructura ocupacional mexicana. En estas décadas, el país se convirtió en una sociedad de ingresos bajos y una aguda concentración de los mismos.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el índice de Gini que mide la desigualdad en los ingresos fue de 0.464 entre 1984-1989 y pasó a 0.484 entre 1989-2000, los años de implantación del nuevo modelo socioeconómico. En las últimas tres décadas, los mayores niveles de desigualdad “coinciden” con los años en que, desde el Estado mismo, se optó por restringir su intervención y el modelo orientado al mercado cobró centralidad. En los años de la “gran transformación”, del tránsito del desarrollo estabilizador al mercado abierto y libre, la tasa de crecimiento del ingreso total fue 2.2 veces mayor que en los deciles inferiores (I a IV). Esta relación disminuyó a 1.1 entre 1989 y 2000 y a 0.7 entre 2002 y 2014.

Si este proceso de redistribución del ingreso se mantuviera y acelerara, la economía mexicana podría romper la malhadada relación entre desempeño económico y social en la que está metida, e ir horadando los vínculos que se han afianzado entre la pésima distribución de la riqueza y la concentración del poder. Frente a la persistencia de la pobreza de masas y la afirmación de una alta concentración del ingreso, debería empezar a ganar consenso la conclusión a que se llega gracias a la observación histórica del presente: que a mayor “libertad” del mercado se ha tenido mayor desigualdad económica y social que la desigual distribución del poder la refuerza.

Así lo percibe el estudioso Gerardo Esquivel: (…) en México, en donde más de veintitrés millones de personas no pueden adquirir una canasta básica, alberga a uno de los hombres más ricos del mundo (…) esta desigualdad no sólo tiene implicaciones sociales: las implicaciones políticas juegan un rol preponderante (…) en 2002, la riqueza de 4 mexicanos representaba 2% del pib; entre 2003 y 2014 ese porcentaje subió a 9%. Se trata de un tercio del ingreso acumulado por casi 20 millones de mexicanos (…) para el año 2014, los cuatro principales multimillonarios mexicanos podrían haber contratado hasta 3 millones de trabajadores mexicanos pagándoles el equivalente a un salario mínimo, sin perder un solo peso de su riqueza (Esquivel, G.).

México se ha estado moviendo en un círculo perverso: frente a las presiones demográficas, que se traducen siempre en mayores demandas de empleo y protección social o en pugnas distributivas soterradas o abiertas, hasta llegar a la criminalización del reparto, la economía ha sido incapaz de generar los empleos socialmente necesarios. Con un mercado laboral con déficit crónico en la capacidad de ofrecer trabajos y con salarios paupérrimos que, supuestamente, obedecen a la lógica de la competitividad, el resultado no podía ser sino uno marcado por una informalidad laboral creciente, bajos niveles de salario, elevadas tasas de rotación ocupacional y muy reducidos índices de dinamismo productivo. Habría que añadir que el nivel en que se encuentra el salario mínimo está muy por debajo del mandato constitucional y de los requerimientos elementales que plantea un crecimiento mayor de la economía sustentado de modo creciente en la ampliación del mercado interno. México se ha estado moviendo en un círculo perverso: frente a las presiones demográficas, que se traducen siempre en mayores demandas de empleo y protección social

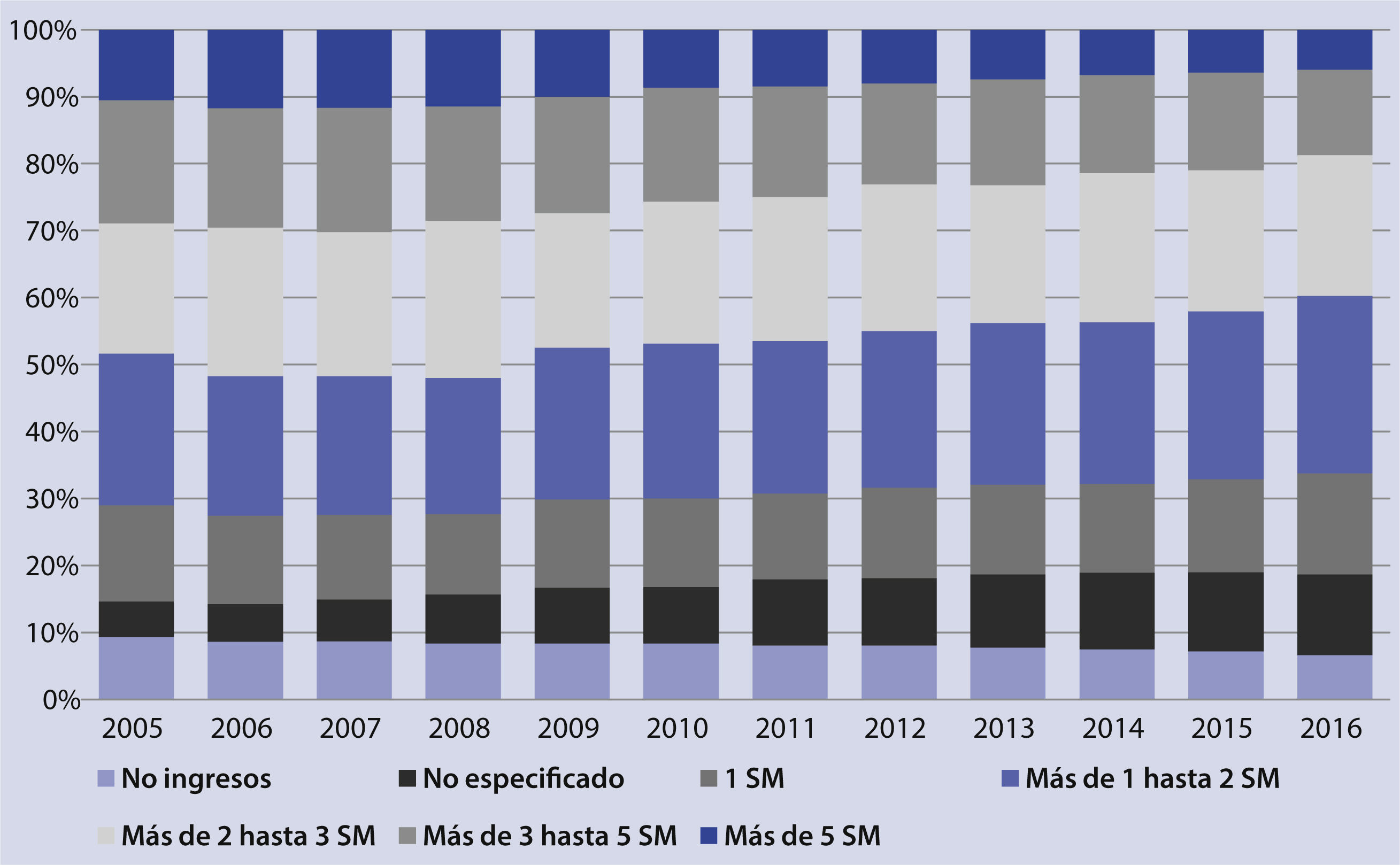

A raíz de la crisis de 2008 hubo una pérdida importante de empleos cuya recuperación ha sido en extremo asimétrica. Son los empleos de peor calidad por sus remuneraciones promedio y las condiciones en que se realizan, los que parecen recuperarse mientras que los trabajos bien remunerados apenas se han movido. En la figura anterior puede apreciarse cómo la población ocupada que ganaba más de cinco salarios mínimos en el año 2000 representaba 10.55% del total, porcentaje que se redujo a 5.94 en 2016. Por su parte, la población que obtiene hasta tres salarios mínimos pasó de 65.78 en 2005 a 69.29% en 2016.

Parece llegada la hora de que legalidad y legitimidad, prendas de todo poder político que se quiere moderno y democrático, se refuercen mutuamente. Empero, ello no podrá lograrse si se mantiene y exacerba la insensibilidad respecto de la cuestión social hasta aquí descrita, que se ha apoderado de partidos y órganos de gobierno y poder, así como de la visión de los medios de información y comunicación. Y, desde luego, de las así llamadas elites del dinero y el poder. Asumir la desigualdad y la pobreza como fenómenos centrales que articulan la matriz donde se gesta la vida pública y se teje la política democrática, debe ser el punto de partida para recuperar la legitimidad del sistema político y, por esa vía, desplegar una legalidad acorde con las necesidades de participación social que crecen y amenazan la estabilidad democrática. Más que nada, para darle soporte político y social, aceptación ciudadana en su sentido más amplio, al objetivo de recuperar al Estado para el desarrollo y la justicia social. México ha invertido muchos años y recursos en transformar su economía y hacer confiable su pluralismo político y social como método de convivencia

Para construir por fin un Estado fiscal digno de tal nombre, calificado por su fortaleza recaudatoria y su eficacia y transparencia en el gasto y la inversión públicos. Para llevar a cabo la “madre de todas las reformas”, la reforma fiscal siempre pospuesta o desnaturalizada. La gran falla geológica de nuestra democracia. El problema de fondo radica en la disociación de lo económico y lo social –de la eficacia y la solidaridad– como dos esferas absolutamente separadas, la configuración de una lógica de rendimiento económico individual sin responsabilidades sociales y una organización estatal destinada a corregir los costos sociales del mercado (…). El verdadero problema está en el tejido social y no solamente en el tipo de tratamiento de las disfunciones o el modo de gestión del gasto público (Innerarity, D., 2008:342-343).

México ha invertido muchos años y recursos en transformar su economía y hacer confiable su pluralismo político y social como método de convivencia. Pero no se ha hecho lo mínimo que es necesario para enfrentar con visos de superación el reto social. Por aquí, precisamente, es que debe iniciarse una nueva ronda de discusión reflexiva en pos de agendas y rutas para construir una democracia ampliada mediante la edificación de un efectivo Estado social, que tendría que ser por ello un Estado democrático y constitucional. Es fundamental hacer un cambio de rumbo que ubique en el centro de las preocupaciones nacionales la superación de la pobreza y la desigualdad

La democracia tendría que ser entendida como proceso y conjunto institucional comprometido con la conformación y transmisión pacífica del poder político. También, como un contexto abierto para modular el ejercicio de dicho poder y evaluarlo conforme a criterios universales y particulares vinculados expresamente con la garantía y protección de los derechos humanos y, en particular, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.

Es difícil imaginar un escenario menos adecuado para el ejercicio de la democracia que la presencia conspicua de la desigualdad y la persistencia de la pobreza de masas. Por ello, es fundamental hacer un cambio de rumbo que ubique en el centro de las preocupaciones nacionales la superación de la pobreza y la desigualdad, apelando a la necesidad de establecer derechos exigibles que, en nuestro caso, ya están consagrados en el artículo primero constitucional.

Para dar cumplimiento al paradigma constitucional abierto por la reforma de 2011 requerimos construir un nuevo curso de desarrollo, un crecimiento económico comprometido con la igualdad, capaz de retomar la vocación universalista y, por ende, redistributiva de los grandes rubros del desarrollo social como empezó a concebírseles, nunca de modo suficiente por lo demás, en la era desarrollista de la industrialización dirigida por el Estado. Un nuevo curso que ponga a flote valores y objetivos que, como la redistribución de ingresos, el empleo, la educación pública, el acceso universal a la salud y la seguridad social, puedan articular los esfuerzos y los sentimientos y visiones públicas. Y servir de puente para una nueva ronda de democratización de la sociedad y del propio Estado.

Se trata de montar una conversación virtuosa entre acumulación y redistribución modulada por una recuperación del principio distributivo de la justicia social. La fuerza especial del concepto de justicia social, afirmaba Jorge Carpizo, se encuentra en que además de su significado jurídico y constitucional, se impregna de (…) un sentido de equidad” (Carpizo, J.).

Hay que aspirar a formular un nuevo pacto que ordene nuestra convivencia comunitaria. Tal contrato, deberá estar vinculado y articulado precisamente por un gran compromiso nacional por la redistribución social progresiva. Un cambio estructural sin duda, pero comprometido explícitamente con dichos principios y valores.

A diferencia de lo ocurrido en otras épocas de gran cambio estructural, en México y en el mundo, en las que tendió a dominar la movilización social y el cuestionamiento abierto y hasta radical del Estado y el sistema político (como ocurrió con los fascismos y el nazismo en Europa), la actual y necesaria reforma puede todavía intentarse a través de un Estado también en vías de reformarse y de una política democrática involucrada en su propia ampliación. Mediante una suerte de planeación dinámica y aproximativa para la superación del reclamo social presente. Un “gradualismo acelerado”, como ha dicho Mario Luis Fuentes, destinado a superar progresivamente la pobreza y la desigualdad y a consolidar la democracia. Superar esta especie de aceptación inercial de la desigualdad, como si se tratara de una parte de nuestro paisaje; como si, en obediencia a un “perverso designio”, tuviéramos que vivir con ella

Ni el fantasma de la violencia social ni la muy real presencia de un ejército de jóvenes al servicio de la delincuencia organizada, ni la pérdida de credibilidad de la política y los políticos, parecen ser todavía argumentos suficientes para revisar el papel del Estado en la recomposición de la política para el desarrollo, como una tarea central e ineludible. El reto de fondo, para la sociedad y, desde luego, para el Estado y los partidos, es superar esta especie de aceptación inercial de la desigualdad, como si se tratara de una parte de nuestro paisaje; como si, en obediencia a un “perverso designio”, tuviéramos que vivir con ella.

La obcecación contra cualquier cambio que no implique afirmar las virtudes y promesas de las llamadas reformas estructurales y seguir posponiendo nuestro encuentro con la cuestión social, repercutirá no sólo en la mediocridad de un desempeño económico ajeno del reclamo demográfico y social, sino en la extensión de la incertidumbre, la desconfianza y la corrupción. Estos componentes del descontento abierto o larvado con nuestra democracia, junto con la inclinación por la anomia “selectiva” o sistémica que nos caracteriza, suelen acompañar la decadencia de los regímenes que se quieren democráticos pero niegan el principio de la justicia social, el reclamo abierto o subterráneo de igualdad.

La cuestión social de los antiguos reconfiguró la dialéctica política y social del siglo xix y parte del xx. Implantó dos polos que parecían irreconciliables, el liberalismo económico y el socialismo, pero que el Estado y sus sistemas de bienestar presumieron haber modulado históricamente mediante una virtuosa combinatoria del mercado y el Estado, del capitalismo y la democracia. Hoy, tenemos que admitir que tal emulsión política y valorativa vive una crisis profunda sin tener por delante más que una transición incierta y dolorosa. He ahí el dilema actual que la cuestión social del presente, problematizada y refuncionalizada por la globalidad, su crisis económica y su secuela de austeridad y consolidación fiscal del Estado, le plantea a la democracia.

No es la dinamización de la dialéctica entre liberalismo y socialismo la que puede darle sentido de futuro a la cuestión. Menos aún puede decirse que la polaridad liberalismo-populismo puesta de moda recientemente, vaya a movilizar la voluntad colectiva para dar lugar a políticas renovadoras y un Estado transformado. Tampoco es la “amenaza” de los bárbaros a las puertas del castillo la que nos debe mover, porque más temprano que tarde tendríamos que descubrir que la esencia de tal sitio no es otra que el reclamo de ciudadanía y por ende, de inclusión social extensa e intensa.

Vale la pena recordar que el reclamo moderno de igualdad, inclusión, eliminación de los extremos y núcleos duros de la pobreza, empieza con la modernidad misma y antecede a estos binomios. Tiene que ver con la reivindicación de los valores de la Ilustración y la convicción de que el sistema económico que emergía daría lugar a un orden civilizatorio que sometiera al régimen comercial a la deliberación de órganos representativos y democráticos. Así lo entendieron hombres de ideas como Thomas Paine y Condorcet para quienes el comercio, tal y como lo postulara Adam Smith, asumiría dimensiones que al mismo tiempo serían liberales y republicanas (Stedman, G. 2004). Recrear un régimen constitucional capaz de combinar los beneficios de la libertad individual y la diversidad política, y de una sociedad y una economía abierta, con la idea republicana de igualdad creciente

Recuperar esa ambición original y originaria para recrear un régimen constitucional capaz de combinar los beneficios de la libertad individual y la diversidad política, y de una sociedad y una economía abierta, con la idea republicana de igualdad creciente, ciudadanía incluyente y bienestar social, entendidos como fruto del respeto del Estado y la política a una noción democrática del interés general, bien podría ser el faro y la hoja de ruta para navegar esta transición tan cargada de señales y acontecimientos ominosos.

Se trataría de asumir como urgente la tarea de actualizar y consumar una república que pueda ser, en los hechos y en los derechos, la que han buscado y soñado los mexicanos desde 1824 y, con ambición histórica ejemplar, en 1857 y 1917.

Cfr., “La banalidad del bien”, entrevista con Tony Judt consultada en http://www.elboomeran.com/upload/ficheros/noticias/judt.pdf

Una versión previa fue presentada como conferencia “La democracia frente a la cuestión social”, Instituto Nacional Electoral, 3 de abril 2017.

Véase: “Gobernar para las elites. Secuestro democrático y desigualdad económica” consultado Véase: “Gobernar para las elites. Secuestro democrático y desigualdad económica” consultado en http://www.pensamientocritico.org/Oxfam0214.pdf

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) considera seis indicadores sociales para sus mediciones de vulnerabilidad de las personas en pobreza. Estos indicadores son: rezago educativo; acceso a los servicios de salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los servicios básicos en la vivienda; y acceso a la alimentación.