Identificar las preferencias acerca del recurso asistencial y los factores de riesgo de institucionalización de personas mayores en situación de dependencia en Andalucía.

MétodoSe analizaron datos de 200.039 personas registradas en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en el período 2007-2012. Se describió en la población: la edad, situación de dependencia, preferencias, red de apoyo y factores clínicos a la entrada en el estudio. El análisis se realizó por separado para hombres y mujeres. Se diseñó un modelo de regresión logística para determinar los factores de riesgo de institucionalización para cada sexo.

ResultadosEl 87,4% de las mujeres y el 85,9% de los hombres manifestaron su deseo de recibir los cuidados en su domicilio particular. Los hombres tienen 3 veces más riesgo de institucionalización que las mujeres. En mujeres los factores de riesgo de institucionalización son: el nivel de dependencia, desear vivir en residencia, una consistencia y una fragilidad medias de la red de apoyo y tener un diagnóstico de demencia. En hombres: desear vivir en una residencia y una consistencia baja o media de la red de apoyo.

ConclusionesEl cuidado en el domicilio es la alternativa de preferencia para las personas mayores en situación de dependencia. El riesgo de institucionalización está condicionado por las preferencias de la persona y su familia y las características de la red de apoyo, más que por las condiciones clínicas del individuo.

Identifying preferences regarding type of care and risk factors for institutionalization of elderly persons in dependency situations in Andalusia.

MethodsThe data on 200,039 persons registered in the System for Autonomy and Dependency Care over the period 2007-2012 were analysed. The study population was described in terms of: age, dependency situation, preferences, support network and clinical factors at the time of inclusion in the study. Separate analysis was made for men and women. A logistic regression model was designed to determine the risk factors for institutionalization for each sex.

Results87,4% of women and 85,9% of men expressed their wish to receive care in their own home. The risk of institutionalization is three times higher among men than among women. Among women, the risks of institutionalization are: level of dependency, wishing to move into a residential care home, medium consistency and fragility of support network and being diagnosed with dementia. Among men, the risks are: wishing to move into a residential care home and low or medium consistency of support network.

ConclusionsCare in the home is the preferred alternative for elderly persons in dependency situations. The risk of institutionalization is conditioned more by the preferences of the person and their family and the characteristics of the support network than by individual's clinical condition.

La fragilidad y la cronicidad aumentan el riesgo de dependencia de las personas mayores. Esta situación obliga a tomar decisiones en momentos claves de la valoración con vistas a elegir el tipo de prestación que desea y entre ellas el recurso residencial. Esta decisión es compleja para los usuarios de la dependencia por su relación con diferentes factores de riesgo que varía entre las diferentes Comunidades Autónomas.

¿Qué aporta?Un análisis de base poblacional por sexos, del efecto de las preferencias, el nivel de dependencia, la red de apoyo y otros factores predictores sobre la institucionalización en el sistema de atención a la dependencia en Andalucía entre 2007 y 2012.

El envejecimiento demográfico es una de las principales tendencias mundiales a tener en cuenta en la planificación y desarrollo de las sociedades en el siglo XXI1. Aunque el esfuerzo principal será el fomento del envejecimiento sano y activo, proporcionar una asistencia integrada y eficiente, para dar respuesta a las necesidades de las personas mayores en situación de dependencia, supone un reto a los sistemas sociales y sanitarios en el mundo entero2.

En este contexto, un debate importante entorno a la provisión de los cuidados de larga duración se establece en la dicotomía entre la asistencia institucional y la domiciliaria. Ante la posibilidad de elección, la mayoría de las personas prefiere vivir en su propia casa, y este es el mayor argumento que legitima la provisión de cuidados en el domicilio3–4. El entorno domiciliario es además más coste-efectivo que la atención institucional3–4, contribuye a reducir los ingresos hospitalarios5 y mejora la calidad de vida de las personas mayores6, aunque en los casos de mayor fragilidad, la institucionalización parece ser un buen recurso asistencial4.

En términos generales, la provisión de cuidados a las personas mayores en países europeos está centrada en el domicilio3,7–10. En las últimas décadas se ha incrementado la resistencia contra las grandes residencias, señalando como principales argumentos la pérdida de autonomía para sus residentes, además de las cuestiones de tipo financiero10. Pero por otra parte, la atención en el domicilio es compleja, no solo por la disponibilidad de personal cualificado para el cuidado (ya sea profesional o informal), también porque es necesaria la coordinación entre dos sectores tradicionalmente independientes, el social y el sanitario, entre niveles asistenciales (primaria-especializada), entre proveedores de servicios (públicos y privados) y también entre estos y las personas cuidadoras11.

En un marco en el que tradicionalmente la familia ha tenido un papel predominante en la provisión de cuidados12, y ante las crecientes demandas de una población altamente envejecida y la previsible escasez de cuidadoras familiares3, en España en 2007 se puso en marcha el Sistema de Atención a la Dependencia13. Este Sistema se creó como un conjunto de prestaciones destinadas a las personas en situación de dependencia, e incluye los servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, atención en centros de día, atención residencial y prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar o para un asistente personal. Cuando no existen proveedores públicos ni concertados disponibles en el territorio, el Sistema contempla una prestación económica que tiene por objeto cubrir los gastos de la atención residencial o del cuidado en el domicilio que hubieran sido prescritos en el programa de atención individual13.

El proceso de atención a la dependencia incluye la realización de un trámite de consulta a la persona con respecto del recurso asistencial de preferencia14. Aunque esta información se recoge también durante el proceso de elaboración del programa de atención individual, la relación entre las preferencias y la institucionalización ha sido aún poco estudiada.

Finalmente, estudios previos destacan como factores predictores de institucionalización ser hombre4, tener una edad avanzada6, un bajo nivel educativo4, las deficientes condiciones de la vivienda6, ingresos familiares insuficientes4,6, vivir solo15, la pérdida del cónyuge15, la ausencia de personas cuidadoras disponibles6, el deterioro cognitivo16, los trastornos mentales4, excluidos los síntomas depresivos15, las enfermedades neurológicas y el accidente cerebrovascular15, un alto nivel de dependencia respecto a las actividades básicas de la vida diaria6, la hospitalización17, y la escasa implicación en actividades sociales18. En el marco del Sistema de Atención a la Dependencia, los factores predictores de institucionalización han sido igualmente poco estudiados.

Por ello, el estudio que se presenta a continuación tiene como objetivo describir las preferencias acerca del recurso asistencial que manifiestan las personas de 65 años atendidas en el Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía e identificar los factores predictores de la institucionalización en esta población.

MétodoEstudio observacional, transversal, de base poblacional. Incluye a todas las personas de 65 años y más con reconocimiento de dependencia, que han recibido alguna prestación económica o servicio en el marco del Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía, desde su puesta en marcha el 23 de abril de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Se excluyeron las personas que cambiaron de servicios domiciliarios a residenciales o viceversa durante el periodo de estudio, aquellas de las que no se disponía de información sobre el entorno asistencial y las que recibían prestaciones económicas para asistente personal (excepcionales en el Sistema).

Las variables sociodemográficas, las características de la red de apoyo y los recursos asistenciales se identificaron en el Sistema de Información del Sistema de Atención a la Dependencia. La información relativa a condiciones clínicas se recogió de la historia clínica electrónica de Atención Primaria.

La variable dependiente utilizada fue la prescripción de la atención residencial (sí/no). Las variables independientes incluidas en el análisis fueron: 1) edad; 2) nivel de dependencia en las actividades básicas de la vida diaria, medida según el Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) en una escala de 0 a 100 puntos; 3) recurso asistencial (residencia, servicio de ayuda a domicilio, unidad de estancia diurna, cuidado en el entorno familiar; 4) consistencia, fragilidad y riesgo de claudicación de la red de apoyo, valorado a través del Informe Social realizado por los Servicios Sociales Comunitarios, en una escala de alta, media o baja; 5) preferencias de la persona beneficiaria (domicilio o residencia); 6) condiciones clínicas a la entrada en el estudio (sí/no): Alzheimer, demencia, enfermedad de Parkinson, enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fractura de cadera y neoplasias malignas.

Se realizó un análisis descriptivo de las variables, separado por hombres y mujeres, y para cada recurso asistencial. El análisis de las preferencias se realizó para toda la población estudiada. El análisis de los factores predictores de institucionalización se realizó para las personas que tenían registro de sus condiciones clínicas a la entrada en el estudio. Se diseñaron modelos de regresión logística multivariante para calcular el riesgo de institucionalización ajustado por las variables predictoras para cada sexo. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía. Los análisis estadísticos se realizaron con el software libre R.

ResultadosLa cohorte estaba constituida por 206.150 personas. Se excluyeron 6.111 personas de acuerdo a los criterios establecidos. Se analizaron los datos de 200.039 personas (70,8% mujeres). El análisis de los datos clínicos se realizó para las 78.363 personas que tenían registradas sus condiciones clínicas en DIRAYA y que finalmente constituyen la muestra definitiva del estudio.

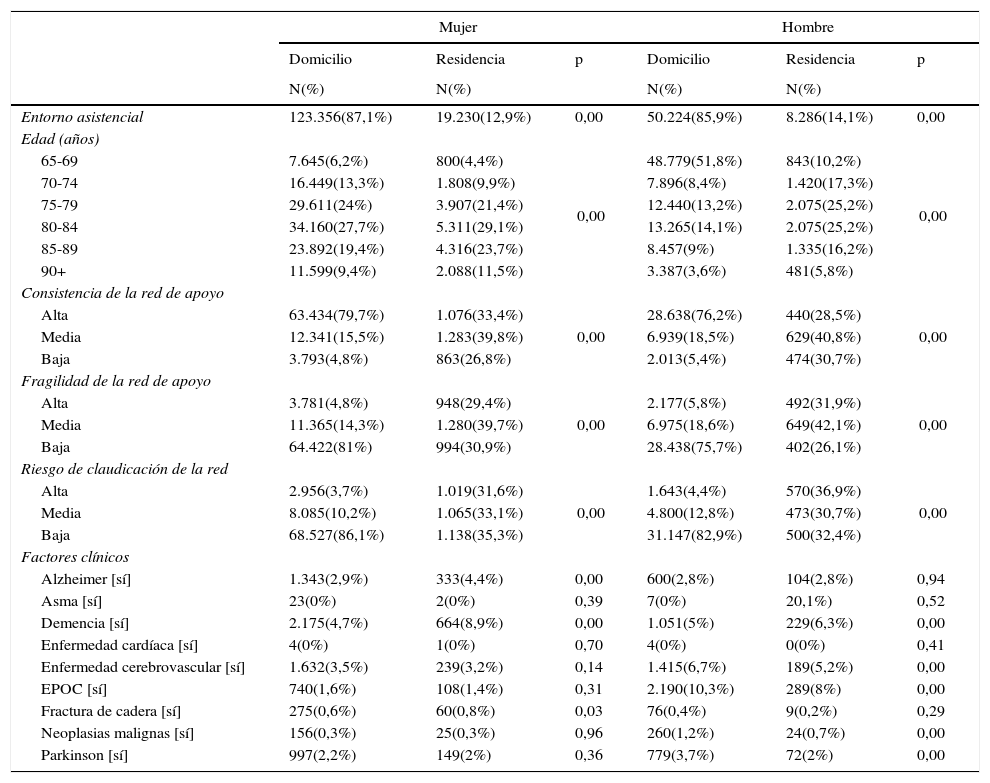

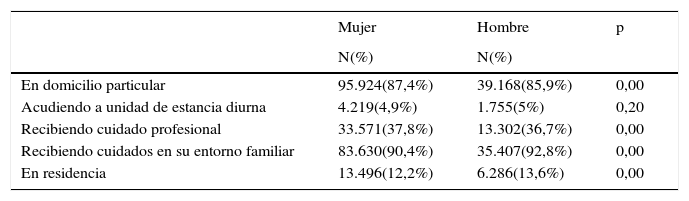

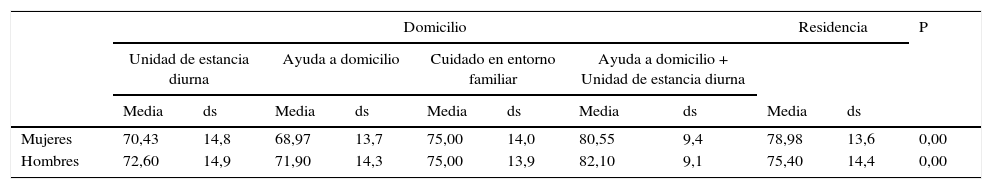

El 87,1% de las mujeres y el 85,9% de los hombres recibían cuidados en el entorno domiciliario. El 12, 9% de las mujeres y el 14,1% de los hombres recibían atención residencial. La consistencia de la red de apoyo era alta especialmente entre quienes recibían cuidados en el domicilio (79,7% en mujeres y 76,2% en hombres). La fragilidad de la red de apoyo y el riesgo de claudicación eran más altas entre quienes recibían atención residencial (29,4 y 31,6% respectivamente en las mujeres y 31,9 y 36,9% respectivamente en los hombres). En mujeres se encontró una mayor prevalencia de Alzheimer, demencia y fractura de cadera en el entorno residencial. En hombres, en el entorno domiciliario se encontró una mayor prevalencia de enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, neoplasias malignas y enfermedad de Parkinson (tabla 1). El 87,4% de las mujeres y 85,9% de los hombres manifestaron su deseo de vivir en su domicilio (tabla 2). Los niveles de dependencia en la realización de las actividades básicas de la vida diaria más elevados se encontraron entre quienes recibían servicios de ayuda a domicilio combinados con unidades de estancia diurna (80,6 puntos en mujeres y 82,1 en hombres) (tabla 3).

Características de la población por sexo

| Mujer | Hombre | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Domicilio | Residencia | p | Domicilio | Residencia | p | |

| N(%) | N(%) | N(%) | N(%) | |||

| Entorno asistencial | 123.356(87,1%) | 19.230(12,9%) | 0,00 | 50.224(85,9%) | 8.286(14,1%) | 0,00 |

| Edad (años) | ||||||

| 65-69 | 7.645(6,2%) | 800(4,4%) | 0,00 | 48.779(51,8%) | 843(10,2%) | 0,00 |

| 70-74 | 16.449(13,3%) | 1.808(9,9%) | 7.896(8,4%) | 1.420(17,3%) | ||

| 75-79 | 29.611(24%) | 3.907(21,4%) | 12.440(13,2%) | 2.075(25,2%) | ||

| 80-84 | 34.160(27,7%) | 5.311(29,1%) | 13.265(14,1%) | 2.075(25,2%) | ||

| 85-89 | 23.892(19,4%) | 4.316(23,7%) | 8.457(9%) | 1.335(16,2%) | ||

| 90+ | 11.599(9,4%) | 2.088(11,5%) | 3.387(3,6%) | 481(5,8%) | ||

| Consistencia de la red de apoyo | ||||||

| Alta | 63.434(79,7%) | 1.076(33,4%) | 0,00 | 28.638(76,2%) | 440(28,5%) | 0,00 |

| Media | 12.341(15,5%) | 1.283(39,8%) | 6.939(18,5%) | 629(40,8%) | ||

| Baja | 3.793(4,8%) | 863(26,8%) | 2.013(5,4%) | 474(30,7%) | ||

| Fragilidad de la red de apoyo | ||||||

| Alta | 3.781(4,8%) | 948(29,4%) | 0,00 | 2.177(5,8%) | 492(31,9%) | 0,00 |

| Media | 11.365(14,3%) | 1.280(39,7%) | 6.975(18,6%) | 649(42,1%) | ||

| Baja | 64.422(81%) | 994(30,9%) | 28.438(75,7%) | 402(26,1%) | ||

| Riesgo de claudicación de la red | ||||||

| Alta | 2.956(3,7%) | 1.019(31,6%) | 0,00 | 1.643(4,4%) | 570(36,9%) | 0,00 |

| Media | 8.085(10,2%) | 1.065(33,1%) | 4.800(12,8%) | 473(30,7%) | ||

| Baja | 68.527(86,1%) | 1.138(35,3%) | 31.147(82,9%) | 500(32,4%) | ||

| Factores clínicos | ||||||

| Alzheimer [sí] | 1.343(2,9%) | 333(4,4%) | 0,00 | 600(2,8%) | 104(2,8%) | 0,94 |

| Asma [sí] | 23(0%) | 2(0%) | 0,39 | 7(0%) | 20,1%) | 0,52 |

| Demencia [sí] | 2.175(4,7%) | 664(8,9%) | 0,00 | 1.051(5%) | 229(6,3%) | 0,00 |

| Enfermedad cardíaca [sí] | 4(0%) | 1(0%) | 0,70 | 4(0%) | 0(0%) | 0,41 |

| Enfermedad cerebrovascular [sí] | 1.632(3,5%) | 239(3,2%) | 0,14 | 1.415(6,7%) | 189(5,2%) | 0,00 |

| EPOC [sí] | 740(1,6%) | 108(1,4%) | 0,31 | 2.190(10,3%) | 289(8%) | 0,00 |

| Fractura de cadera [sí] | 275(0,6%) | 60(0,8%) | 0,03 | 76(0,4%) | 9(0,2%) | 0,29 |

| Neoplasias malignas [sí] | 156(0,3%) | 25(0,3%) | 0,96 | 260(1,2%) | 24(0,7%) | 0,00 |

| Parkinson [sí] | 997(2,2%) | 149(2%) | 0,36 | 779(3,7%) | 72(2%) | 0,00 |

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Preferencias acerca del recurso asistencial por sexo

| Mujer | Hombre | p | |

|---|---|---|---|

| N(%) | N(%) | ||

| En domicilio particular | 95.924(87,4%) | 39.168(85,9%) | 0,00 |

| Acudiendo a unidad de estancia diurna | 4.219(4,9%) | 1.755(5%) | 0,20 |

| Recibiendo cuidado profesional | 33.571(37,8%) | 13.302(36,7%) | 0,00 |

| Recibiendo cuidados en su entorno familiar | 83.630(90,4%) | 35.407(92,8%) | 0,00 |

| En residencia | 13.496(12,2%) | 6.286(13,6%) | 0,00 |

Puntuación media en el Baremo de Valoración de la Dependencia (BVD) por sexo y recurso asistencial

| Domicilio | Residencia | P | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Unidad de estancia diurna | Ayuda a domicilio | Cuidado en entorno familiar | Ayuda a domicilio + Unidad de estancia diurna | ||||||||

| Media | ds | Media | ds | Media | ds | Media | ds | Media | ds | ||

| Mujeres | 70,43 | 14,8 | 68,97 | 13,7 | 75,00 | 14,0 | 80,55 | 9,4 | 78,98 | 13,6 | 0,00 |

| Hombres | 72,60 | 14,9 | 71,90 | 14,3 | 75,00 | 13,9 | 82,10 | 9,1 | 75,40 | 14,4 | 0,00 |

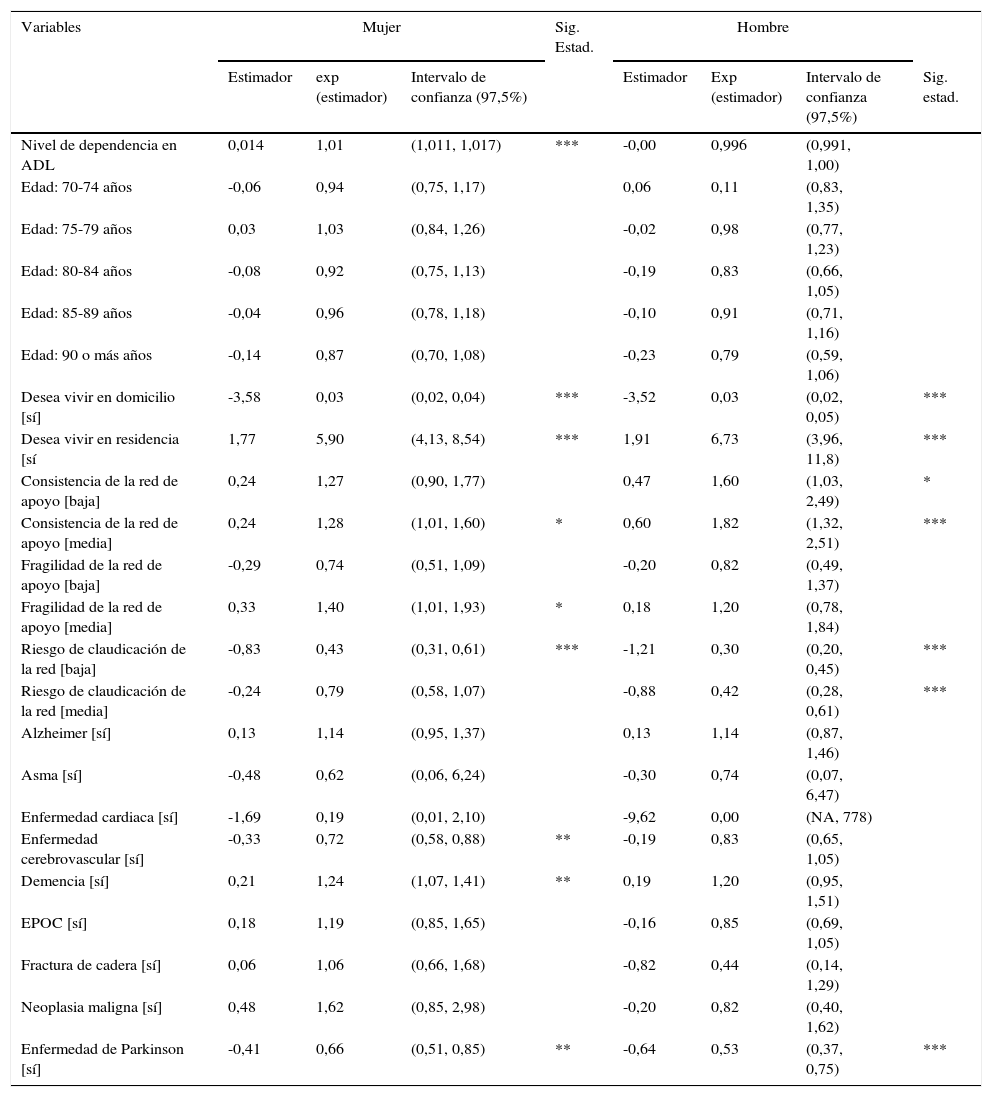

El modelo de regresión logística mostró que los hombres tienen 3 veces más riesgo de institucionalización que las mujeres. En mujeres, son factores predictores de institucionalización el nivel de dependencia en la realización de las actividades de la vida diaria (1,38% por cada punto de dependencia), desear vivir en residencia (5,9 veces más que quienes no deseaban vivir en residencia), una consistencia y una fragilidad medias de la red de apoyo frente a quienes tenían una consistencia y fragilidad altas (27,5 y 39,5% respectivamente) y tener un diagnóstico de demencia (23,5%). En los hombres, los factores de riesgo fueron: desear vivir en una residencia (6,7 veces más) y una consistencia baja o media de la red de apoyo (60,2 y 82,3% respectivamente) (tabla 4).

Factores predictores de institucionalización por sexo

| Variables | Mujer | Sig. Estad. | Hombre | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Estimador | exp (estimador) | Intervalo de confianza (97,5%) | Estimador | Exp (estimador) | Intervalo de confianza (97,5%) | Sig. estad. | ||

| Nivel de dependencia en ADL | 0,014 | 1,01 | (1,011, 1,017) | *** | -0,00 | 0,996 | (0,991, 1,00) | |

| Edad: 70-74 años | -0,06 | 0,94 | (0,75, 1,17) | 0,06 | 0,11 | (0,83, 1,35) | ||

| Edad: 75-79 años | 0,03 | 1,03 | (0,84, 1,26) | -0,02 | 0,98 | (0,77, 1,23) | ||

| Edad: 80-84 años | -0,08 | 0,92 | (0,75, 1,13) | -0,19 | 0,83 | (0,66, 1,05) | ||

| Edad: 85-89 años | -0,04 | 0,96 | (0,78, 1,18) | -0,10 | 0,91 | (0,71, 1,16) | ||

| Edad: 90 o más años | -0,14 | 0,87 | (0,70, 1,08) | -0,23 | 0,79 | (0,59, 1,06) | ||

| Desea vivir en domicilio [sí] | -3,58 | 0,03 | (0,02, 0,04) | *** | -3,52 | 0,03 | (0,02, 0,05) | *** |

| Desea vivir en residencia [sí | 1,77 | 5,90 | (4,13, 8,54) | *** | 1,91 | 6,73 | (3,96, 11,8) | *** |

| Consistencia de la red de apoyo [baja] | 0,24 | 1,27 | (0,90, 1,77) | 0,47 | 1,60 | (1,03, 2,49) | * | |

| Consistencia de la red de apoyo [media] | 0,24 | 1,28 | (1,01, 1,60) | * | 0,60 | 1,82 | (1,32, 2,51) | *** |

| Fragilidad de la red de apoyo [baja] | -0,29 | 0,74 | (0,51, 1,09) | -0,20 | 0,82 | (0,49, 1,37) | ||

| Fragilidad de la red de apoyo [media] | 0,33 | 1,40 | (1,01, 1,93) | * | 0,18 | 1,20 | (0,78, 1,84) | |

| Riesgo de claudicación de la red [baja] | -0,83 | 0,43 | (0,31, 0,61) | *** | -1,21 | 0,30 | (0,20, 0,45) | *** |

| Riesgo de claudicación de la red [media] | -0,24 | 0,79 | (0,58, 1,07) | -0,88 | 0,42 | (0,28, 0,61) | *** | |

| Alzheimer [sí] | 0,13 | 1,14 | (0,95, 1,37) | 0,13 | 1,14 | (0,87, 1,46) | ||

| Asma [sí] | -0,48 | 0,62 | (0,06, 6,24) | -0,30 | 0,74 | (0,07, 6,47) | ||

| Enfermedad cardiaca [sí] | -1,69 | 0,19 | (0,01, 2,10) | -9,62 | 0,00 | (NA, 778) | ||

| Enfermedad cerebrovascular [sí] | -0,33 | 0,72 | (0,58, 0,88) | ** | -0,19 | 0,83 | (0,65, 1,05) | |

| Demencia [sí] | 0,21 | 1,24 | (1,07, 1,41) | ** | 0,19 | 1,20 | (0,95, 1,51) | |

| EPOC [sí] | 0,18 | 1,19 | (0,85, 1,65) | -0,16 | 0,85 | (0,69, 1,05) | ||

| Fractura de cadera [sí] | 0,06 | 1,06 | (0,66, 1,68) | -0,82 | 0,44 | (0,14, 1,29) | ||

| Neoplasia maligna [sí] | 0,48 | 1,62 | (0,85, 2,98) | -0,20 | 0,82 | (0,40, 1,62) | ||

| Enfermedad de Parkinson [sí] | -0,41 | 0,66 | (0,51, 0,85) | ** | -0,64 | 0,53 | (0,37, 0,75) | *** |

EPOC: enfermedad pulmonar obstructiva crónica,

Códigos significación estadística:

*: 0,01<0,05.

**: 0,001<0,01.

***: <0,001.

La mayor fortaleza de este estudio es ser de base poblacional y a gran escala, y utilizar los datos procedentes de los sistemas de información institucionales sobre salud y dependencia de cada una de las personas atendidas. Estas características aportan validez a unos resultados que pueden ser considerados de utilidad para otras regiones que cuentan con sistemas de atención a la dependencia similares al andaluz. Pero por otra parte, en la interpretación de los datos es necesario tener en cuenta que la información clínica solo estaba disponible para los individuos que tenían registros en la historia clínica electrónica de Atención Primaria en los tres meses anteriores a la solicitud de entrada en el Sistema de Atención a la Dependencia (78.363 personas, 40% de la cohorte estudiada). La ausencia de datos clínicos para la totalidad de la población se debe fundamentalmente a la falta de integración de los sistemas de información sanitaria y social y a la coincidencia del período de estudio con la implantación del DIRAYA en Andalucía. Aunque se deba prestar atención a los posibles sesgos introducidos por esta falta de datos clínicos, el tamaño de la muestra y la similar distribución de las demás variables entre la población con datos clínicos y la que no los tiene, aportan validez a los resultados obtenidos. Aun así es necesario integrar los sistemas de información sanitarios y sociales para el seguimiento y la evaluación de resultados de las personas atendidas en el Sistema.

En cuanto a las preferencias, los datos analizados muestran que mujeres y hombres prefieren permanecer en su domicilio y recibir cuidados en su entorno familiar. Este hallazgo confirma estudios previos de ámbito nacional y europeo, en los que se ha constatado que, aun necesitando cuidados de larga duración, las personas quieren permanecer en sus propios domicilios el mayor tiempo posible3,19.

Los resultados de este estudio muestran también un cambio en el patrón de cuidados previo a la puesta en funcionamiento del Sistema de Atención a la Dependencia, donde el 85% de las personas mayores recibían cuidados familiares, y el cuidado formal era minoritario y complementario al cuidado informal20. Actualmente en Andalucía, la población que recibe cuidados en su entorno familiar no llega al 60% y se han incrementado las coberturas de servicios profesionales (ayuda a domicilio y unidades de estancia diurna).

Llama la atención la baja preferencia por las unidades de estancia diurna (5% en mujeres y 8,8% en hombres) y la moderada preferencia por los servicios de ayuda a domicilio (36,7% en mujeres y 37,6% en hombres) frente a los cuidados familiares, aunque parece existir un cambio de tendencia respecto a los servicios formales profesionalizados21. Según un estudio reciente, la preferencia por los centros de día pasó del 1,9% en 1994 a un 7,2% en 2004, mientras que la preferencia por los servicios de ayuda a domicilio se incrementó del 14 al 39% en el mismo período22. Es importante explorar las causas de la baja preferencia de los centros de día, ya que en principio es un recurso asistencial idóneo para el desarrollo de intervenciones de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia, que además permite conciliar la vida laboral de las personas cuidadoras familiares. Es posible que el tipo de financiación de este recurso asistencial sea uno de los argumentos de su baja utilización, aunque estudios previos han destacado otras causas relacionadas con su escasa disponibilidad, la falta de transporte y la incompatibilidad de los horarios de atención con la jornada laboral de las personas de la familia que continúan diariamente la labor de cuidado21.

En cuanto a los factores predictores de la institucionalización, los resultados señalan que el nivel de dependencia en las actividades básicas de la vida diaria en las mujeres incrementa el riesgo de institucionalización, efecto no observado en el grupo de hombres. Este resultado puede tener relación con que el 83% del total de personas cuidadoras son mujeres, 61,5% de las cuales no recibe ningún apoyo al cuidado22. Este desigual reparto de tareas de cuidado en función del sexo podría explicar por qué en el caso de los hombres la cuidadora generalmente es su cónyuge, mientras que en el caso de las mujeres, este papel suele ser ejercido por una hija, que puede estar desarrollando alguna actividad laboral retribuida22. En este caso, la necesidad de compatibilizar las tareas de cuidado con las actividades profesionales puede forzar la búsqueda de apoyo a través de la institucionalización.

Un factor predictor de la institucionalización muy potente en ambos sexos es la preferencia de la persona por la atención residencial. Es posible que sea un factor condicionado por la fragilidad de la red de apoyo o la pérdida del cónyuge, factores de riesgo identificados en estudios previos15. Estos hallazgos hacen pensar en la importancia del seguimiento a las personas mayores en sus domicilios, para una identificación temprana de las situaciones de fragilidad de la red, lo que puede llevar a una intervención preventiva que retrase o elimine el riesgo de institucionalización. Algunas de las alternativas de seguimiento personalizado en el domicilio y de acompañamiento a la persona cuidadora como la que prestan los servicios de teleasistencia, o la aplicación del enfoque de gestión de casos, pueden ser de gran interés en este objetivo23.

De igual forma, las patologías que producen un importante deterioro cognitivo como las demencias se han identificado como factores predictores del ingreso en residencia, confirmando los resultados de un estudio realizado en Canadá, en el que se identificó la aparición de comportamientos perturbadores con la decisión de los cuidadores familiares de iniciar el proceso de institucionalización16. La literatura publicada respecto a la labor de cuidado se centra fundamentalmente en las personas que cuidan a personas mayores con demencia, basada en la consideración de que son estos los cuidadores en situación de mayor vulnerabilidad. Sin embargo, los problemas emocionales que desarrollan las personas cuidadoras parecen tener más relación con sus propias habilidades y recursos que con la problemática de la persona a la que cuidan19. Aún así, el seguimiento periódico y la intervención temprana en los momentos de riesgo de claudicación de la persona cuidadora, podrían ser factores protectores frente a la institucionalización.

Llama la atención que la enfermedad cerebrovascular en el grupo de mujeres, y la enfermedad de Parkinson para ambos sexos aparezcan como factores protectores de institucionalización. La enfermedad cerebrovascular incluye alteraciones encefálicas secundarias a un trastorno vascular, entre las que se encuentra el ictus. En Andalucía, tanto el ictus como la enfermedad de Parkinson se atienden en el marco de dos Planes Integrales, que tienen como objetivo garantizar el abordaje integral de estas condiciones clínicas24,25. Es posible que dicha actuación coordinada, integral y continuada esté permitiendo a las personas que las padecen mantenerse en su entorno familiar, sin aumentar el riesgo de institucionalización. En cualquier caso, para la correcta interpretación de estos resultados será necesario explorar posibles variables confusoras de la relación entre estas dos condiciones clínicas y la institucionalización.

Por otra parte, estudios previos han mostrado que hay personas que viven en el hogar que son tan frágiles26 que realmente deberían vivir en una residencia, y su permanencia en el hogar disminuye su calidad de vida4. Es decir, no en todos los casos el recurso domiciliario es el más adecuado. La fragilidad como concepto multidimensional, requiere una valoración interdisciplinar, con profesionales de atención primaria de salud y profesionales de los servicios sociales26, así como una intervención integrada, en la que es clave la coordinación entre distintos profesionales y dispositivos asistenciales, y un seguimiento continuado para dar respuesta a sus complejas necesidades asistenciales27. En cualquier caso, la valoración de la fragilidad en el momento de la elección del recurso asistencial y durante el seguimiento en el proceso de atención es importante, ya que con un cuidado adecuado, tanto la fragilidad como su estado precursor, son potencialmente reversibles28.

Aunque en este estudio no se ha analizado la composición de la unidad de convivencia, y por tanto no se ha utilizado la variable de número de miembros, estudios previos muestran que las personas que viven solas pueden estar más conformes con la alternativa residencial que aquellas que viven en un entorno de convivencia más amplio29. La permanencia de la persona en su domicilio puede entonces requerir el desarrollo de otros servicios como el «befriending», el «mentoring» o las actividades grupales que buscan específicamente que las personas puedan ampliar sus círculos sociales30. Este tipo de intervenciones requieren profesionales o personal voluntario entrenado para la aplicación de estas técnicas que han demostrado ser eficaces para el propósito para el que están diseñadas, así como la incorporación de mediciones específicas sobre el nivel de aislamiento del individuo en los procesos de valoración y diseño de las intervenciones. En este caso, la coordinación entre los servicios sanitarios y sociales con el tercer sector, resulta imprescindible27.

En términos generales se podría afirmar que el Sistema de Atención a la Dependencia en Andalucía se orienta a las preferencias de las personas mayores en situación de dependencia, que desean permanecer en su domicilio el mayor tiempo posible. Sin embargo, los resultados de este estudio sugieren la necesidad de mejorar los servicios de apoyo al cuidado domiciliario, para evitar que el incremento del nivel de dependencia, la pérdida de consistencia de la red de apoyo y el aumento de la fragilidad o la condiciones clínicas como la demencia, se puedan convertir en factores determinantes del ingreso en centro residencial.

FinanciaciónSin financiación.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.