Que un mismo espacio adquiere distintos significados a partir de las diferentes aproximaciones que se tengan a él, es algo que se aprecia con claridad en la región de La Montaña, en la frontera entre Yucatán y Guatemala. Las formas de pensar o vivir a La Montaña han tenido eco en la historiografía sobre la zona que, por lo menos en una porción significativa, se ha acercado a ella buscando a los rebeldes, a los misioneros o a los conquistadores. Este trabajo pretende un acercamiento a La Montaña desde esas tan diversas como complejas miradas, poniendo el acento en el camino ya andado, pero también en el que resta por andar.

That the same place can attain different meanings depending on the different approximations to it, is something that is clearly seen in the region of “La Montaña” on the border between Yucatán and the Audiencia of Guatemala. For some it meant shelter, resistance or open rebellion, for others a site to seek glory, in this world or in the other; and for yet some others, those that inhabited the world of christian “police and civility”, it was the reign of the “other”, full of savages, idolaters and apostates. This paper will focus on these different forms of understanding this wild and mountainous space.

La conquista de Yucatán se consideró oficialmente consumada en 1542, año de fundación de la que sería su capital política y eclesiástica, Mérida, pese a que grandes porciones del territorio peninsular aún permanecían fuera de la sujeción colonial. Para los flamantes conquistadores, tal cosa no debió ser una causa para preocuparse en demasía; todo vendría a su tiempo: los nuevos pobladores que demandarían nuevos espacios; los valientes capitanes que agrandarían el legado de los tres Montejo, padre, hijo y sobrino; los fervorosos frailes que convertirían a los paganos y ahuyentarían al demonio de las tierras del Mayab; y los resignados indios que aceptarían el sumiso destino que corresponde a los derrotados en la guerra. Mas, ¡oh decepción! La tierra yucateca resultó tan arisca como sus pobladores originales, haciéndola tan poco atractiva que los inmigrantes llegaron a cuentagotas y los aspirantes a conquistador no hallaron suficientes incentivos para arriesgar haciendas y vidas en aventuradas conquistas. Y cuando el optimismo, la fantasía o la necesidad los hicieron encontrarlos, lo que escasearon fueron los recursos, con lo que el avance de la frontera colonial fue lento, accidentado y no siempre en la dirección esperada por los españoles.

Así, pasaron los años, las décadas y los siglos, y en el mapa peninsular se negaba a desaparecer una amplia franja en el sur y en el oriente, abarcadora de casi la mitad del territorio, que permanecía en blanco, pues su seno no acogía ni poblados españoles ni pueblos de indios; era la nada, por lo que en ocasiones se le conoció como el “desierto”, aunque mayormente se le identificaría con la exuberancia y el misterio que encierran los montes y las montañas, conceptos que capturarían mejor el significado de este espacio para los habitantes, sobre todo los europeos, de los pueblos ubicados ahí donde la “policía y civilidad” occidental se ufanaba de imponer su ley. El sugestivo nombre de “la Montaña”, sugestivo por la forma en que refleja todo un imaginario respecto a su geografía y moradores, dio rostro y carácter a un territorio visto de múltiples formas, correspondientes a los tantos lentes desde los cuales se le miró: para las autoridades civiles y eclesiásticas coloniales fue nido de insurrecciones e idolatrías; para los encomenderos, una fuente inagotable de tributarios; para los aspirantes a conquistador, un sitio donde conseguir los blasones que llevarían la nobleza a su sangre y la riqueza a sus bolsillos; y para los frailes franciscanos, el lugar donde arrebatar almas a Satanás abonaría su propio camino a la vida eterna y alimentaría el prestigio de una institución siempre cuestionada por sus más que terrenales apetencias y flaquezas. Y para todos, tirios y troyanos, redentores y conquistadores, representaba a ese “otro” cuya barbarie, paganismo e infidelidad les permitía ponerse el ropaje de civilidad, fidelidad y cristiandad tan caro a sus anhelos.

Entre los mayas yucatecos tampoco la Montaña tuvo un significado unívoco: fue la válvula de escape a la cual acudieron, de palabra y de obra, cada vez que la cuerda del régimen colonial amenazó con estrangular su dignidad, vida y hacienda; el lugar donde reencontrarse con añoradas formas de organización y celebración política y religiosa; pero también era el sitio desde donde bajaban los temibles montaraces, a veces amigos, en otras no tanto.

Así, la Montaña fue un espacio pero también una idea, apreciables tanto en la geografía como en el imaginario yucateco colonial. Ante la imposibilidad de transitar en estas pocas páginas los múltiples caminos de la Montaña, hemos elegido dos: los que tienen que ver con la conquista y el prestigio a ella añadido, y el que mira a la montaña como el lugar del “otro”. Como es posible apreciar, más que interesarnos en la montaña y sus moradores, los hacemos en sus vecinos, en la forma en que interactuaron con ella a fin de aprehender, descifrar y resignificar un lugar que, de otra manera, le hubiera dado rostro al fracaso, al temor y a la angustia que produce aquello que no se puede dominar ni abarcar.

Asir lo inasible: la conquista de la montañaLa zona que se extiende por el sur y el oriente peninsular se caracteriza por la diversidad de su geografía, pues en ella se encuentran lo mismo planicies, que selvas, montes y montañas, donde la mayor elevación apenas y rebasa los 1 000 metros de altura, en cuyo interior la densidad de la vegetación, la variedad de su fauna y los altos niveles de humedad ofrecen un entorno, en primera instancia, poco amigable para su habitación.

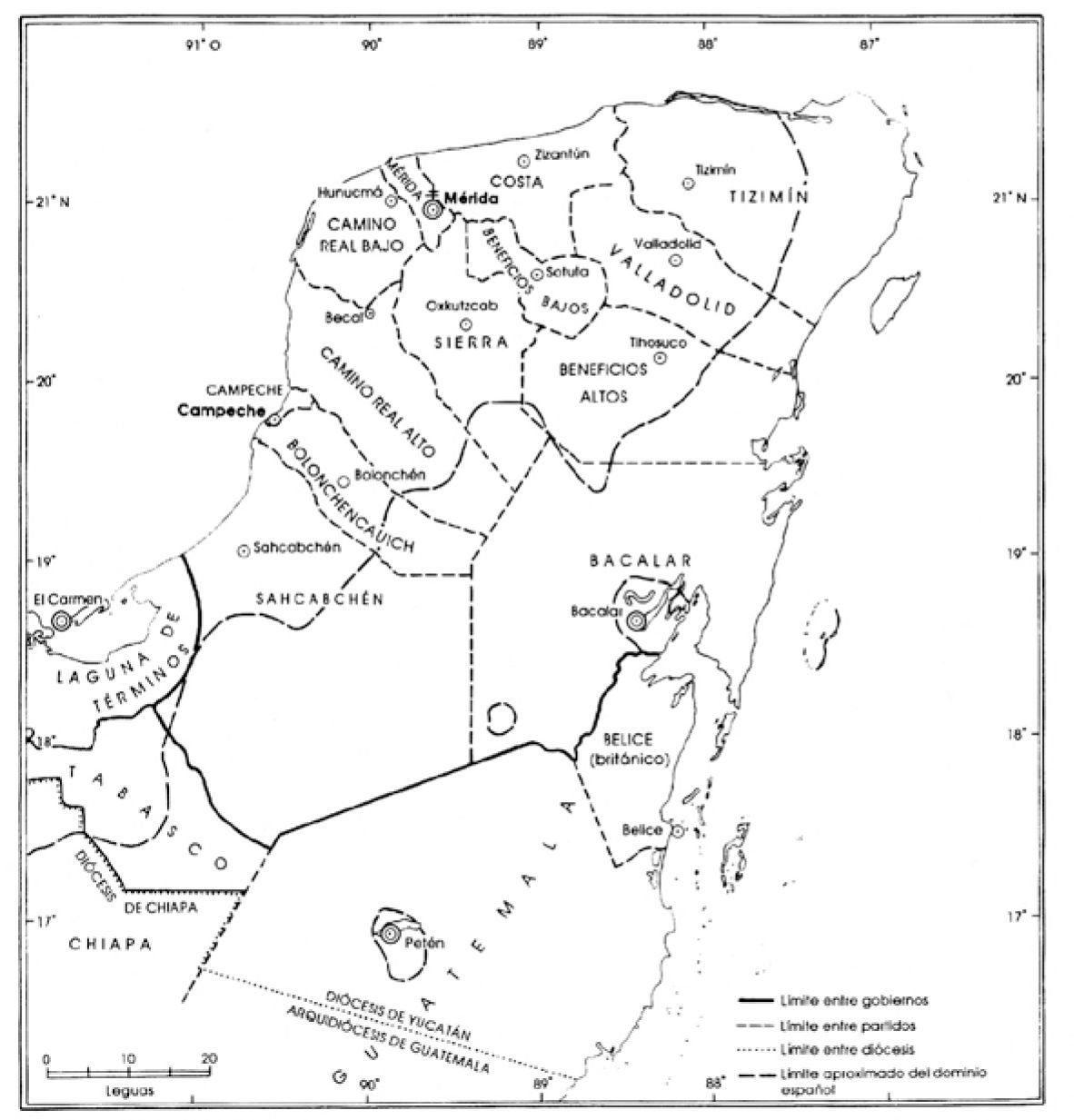

En los tiempos del dominio español a la diversidad y exuberancia del territorio se unió una población igualmente heterogénea, integrada por itzáes, cehaches, lacandones, mopanes y chontales, por nombrar los más representativos, muchos de los cuales reprodujeron en la región las formas de organización política, social y económica que les eran propias desde antes de la llegada de los españoles (véase mapa).

Tan agreste territorio y tan indómitos habitantes significaron un muro contra el que chocaron los sucesivos intentos para someterlos e integrarlos a la zona colonizada, por lo que si bien los españoles se anotaron algunos triunfos militares, el más celebrado de todos en 1697, nunca pudieron sentar ahí sus reales con la plenitud con que lo hicieron en el norte y parte del oeste de la península. Por eso no es de extrañar que los mayas yucatecos hicieran de la huida a esos “montes” y “montañas” su forma predilecta para escapar y rebelarse a los excesos de los colonizadores.

La huida hacia las zonas de sur y oriente peninsular de los indios del norte, supuestamente ya colonizados, bautizados y, por lo tanto, vasallos de ambas majestades, además de conllevar la merma de brazos y tributos para las encomiendas, evidenciaba la fragilidad de la frontera entre cristianos y gentiles, así como la posibilidad de que el avance de la frontera colonial se diera en sentido inverso a la ruta trazada por la ambición española.

La conciencia de los riesgos que entrañaba tal éxodo llevó a organizar una de las primeras misiones con fines de reducción de indios prófugos de que tengamos conocimiento. Ocurrida en 1565, fue comandada por el encomendero campechano Francisco Sánchez Cerdán con el fin de obligar el retorno de 50 indios cehaches pertenecientes a uno de los pueblos de la encomienda que heredara de su padre, Miguel Sánchez Cerdán. Dicho pueblo había sido, a su vez, producto de la reducción realizada por frailes franciscanos hacia 1554, por la cual congregaron cerca de Champotón a indios provenientes del norte de la región cehache. La empresa careció de fortuna habida cuenta su rápida despoblación, pues los que no cayeron víctima de las enfermedades optaron por la huida, solo que en lugar de dirigir sus pasos a sus pueblos originales se encaminaron a las selvas del sur, donde fundaron el pueblo de Tazbalam, lugar donde en 1565 Francisco Sánchez Cerdán los encontró y redujo para hacerlos, otra vez, indios “bajo campana”,1 que en esta ocasión se trataba de indios que, como los cehache, eran nativos de la montaña y no mayas yucatecos provenientes de los pueblos del norte peninsular; la historia la podemos considerar prototípica del ciclo que dominará la mayor parte de los sucesivos intentos por reducir a “policía y civilidad” cristiana a los habitantes de la Montaña: reducción, huida, nueva reducción y nueva huida. Las causales de tan repetitiva historia si bien no siempre fueron los mismos, por lo general giraron sobre un pequeño puñado de elementos: inadaptación al clima y ecología imperantes en los nuevos asientos, enfermedades, incumplimiento de promesas, imposición o incremento de cargas tributarias civiles y eclesiásticas y los cambios en las políticas de reducción.

De sino distinto fueron los proyectos que buscaron acabar con el problema de la huida a la Montaña mediante la conquista del territorio. Más ambiciosos y mejor estructurados, los planes para hacer avanzar la frontera colonial tuvieron, sin embargo, los mismos obstáculos y magros resultados que las misiones para reducir a indios prófugos. Más aún, las expediciones que tuvieron en el uso de la fuerza su estrategia primera concluyeron en estrepitosos fracasos, además que, con su nula intención negociadora, mostraron el rostro más descarnado de la dominación, fortaleciendo la ya de por sí firme intención de la población montaraz de permanecer libre de la sujeción colonial.

Así ocurrió con la expedición capitaneada por Francisco de Mirones, que en 1621 partió de Mérida con la esperanza de conquistar el reino de los itzáes. Sin embargo, la victoria se negó a salir a su encuentro, pero quien sí llegó puntual a su cita fue la muerte, que por mano de indios fugitivos refugiados en la Montaña envolvió con su frío abrazo al infortunado aspirante a conquistador, a sus hombres y a dos frailes franciscanos. El paso de la fallida expedición quedó sembrado de pueblos montaraces abandonados, pues sus habitantes prefirieron internarse en la profundidad de la selva antes que aceptar convertirse en vasallos de ambas majestades.2

De esta forma, al anochecer del siglo xvii el saldo de las numerosas expediciones militares y misiones evangelizadoras con fines de reducción y conquista de los pueblos de la Montaña se cerró con sólo dos pueblos en la frontera con la montaña –Cahuich y Sahcabchén, nacidos en 1604 y 1615, respectivamente– y otro más en el interior de la región montaraz –Chichanháa, fundado en 1687.3

La conquista en 1697 de la capital itzá, Tah Itzá, en el corazón del Petén, en algo cambiaría la situación pues si bien una significativa parte de las fundaciones promovidas por los españoles aparecerían y desaparecerían intermitentemente, ya porque las epidemias se cebaban en sus pobladores, ya porque estos huían o se rebelaban, ya porque eran trasladadas a nuevos asientos, la presencia española en la Montaña, aunque precaria, adquirió un carácter permanente.4 Aun así, la imagen de la región como refugio de gentiles, apóstatas e idólatras permanecería vigente, aun cuando, en la práctica, la huida hubiese comenzado a preferir otros destinos.

La rebeldía del ser montarazEspacio de creación, recreación y reproducción de prácticas políticas y culturales de inspiración o raigambre prehispánica; espacio de refugio para aquellos cansados de soportar las cargas del sistema colonial; espacio espejo del otro y de su posibilidad de ser; espacio, pues, cuya sola existencia constituyó, per se, un acto de desafío. Y la rebeldía que envolvía como su aura misma al ser montaraz podía agigantarse cuando los españoles fracturaban con sus disputas su propio universo, creando vacíos por los que se colaban temerarios guerreros de largas cabelleras y rostros embijados, portadores de antiguas y nuevas profecías que anunciaban el final del dominio español.

De todas esas fracturas ninguna fue tan importante como la ocurrida en 1668. Entonces, la ambición del gobernador y capitán general de Yucatán Rodrigo Flores de Aldana había puesto a Yucatán en una situación límite: sus exorbitantes repartimientos cargaron más que nunca los hombros indígenas, detonando un proceso de huida cuyo carácter masivo rebasó en mucho el ya endémico trasiego de indios de la zona colonizada a las montañas del sur peninsular.5 Poner fin al éxodo que estaba desestructurando a los pueblos de indios yucatecos, y con ellos a la economía y la vida peninsular, se convirtió en una tarea tan prioritaria como imposible, pues los bandos formados entre las autoridades yucatecas estaban demasiado ocupados atacándose unos a otros como para prestar a otros menesteres, por muy urgentes que estos fueran, la atención que precisaban.

Con una autoridad española prácticamente anulada por sus propios desacuerdos, la Montaña fue más libre que nunca. Convertida en un auténtico volcán en ebullición, en lugar de piedra y ceniza comenzó a arrojar hombres que llevaban impresa en el rostro su particular declaración de guerra. Pero más que su feroz apariencia, sus precarias armas o sus violentas incursiones a pueblos y ranchos, fue el misterio lo que acrecentó su ya de por sí temible figura. La Montaña era una madre protectora que, además de sustento y refugio, ofrecía a sus hijos el velo protector de sus intrincadas entrañas, impidiendo a los españoles visualizar con precisión el número y alcances del enemigo al que se estaban enfrentando.

Cuando finalmente obispo, clero, cabildos y encomenderos consiguieron deponer a Flores de Aldana en diciembre de 1669, el movimiento mejor conocido como “la sublevación de Sahcabchén” estaba en su cénit, inspirado y fortalecido por las profecías que hablaban del final del tiempo de los españoles: … “Y dicen que vienen a cerrar la boca de la montaña … que ya se acabó la guerra de los españoles y se pasó la grandeza de ellos”.6 Vistas las opciones para reducir a los indios prófugos y sublevados, las autoridades yucatecas se decantaron por la vieja estrategia de ir con la cruz por delante y la espada por detrás, no fuera a ser que se les acusase de “haber usado primero del cuchillo que de la benignidad.”7 Pero a tal declarada “benignidad” habría que sumar las opiniones que hicieron ver los riesgos de una incursión armada a la Montaña, territorio enemigo por los indómitos montaraces pero también por la agresiva naturaleza que podía hacer enfermar y diezmar a las fuerzas españolas, además de la posibilidad de que la guerra fuera aprovechada por los piratas ingleses para atacar Mérida y Campeche.8

El sonido de los tambores de guerra puede acariciar los oídos del que la tiene como único camino para conquistar laudes o para salvar vida, honra y hacienda. Cuando no es así, su eco se apaga con la misma rapidez con que se vislumbran nuevas opciones. Y eso fue lo que ocurrió para el caso de los sublevados de la Montaña, donde la “benignidad” vuelta estrategia pronto rindió sus frutos, menos por el efecto de las misiones franciscanas –que duraron tanto como un suspiro– y más por las concesiones otorgadas a los prófugos y sublevados que aceptaron ser reducidos a policía y civilidad cristiana, demostrando la forma en que eventos como la huida y la sublevación de Sahcabchén, más que una amenaza para la subsistencia del régimen colonial, significaron la capacidad indígena de abrir espacios de negociación a costa de las debilidades y temores españoles.

De ahí que a las múltiples connotaciones de la Montaña haya de señalarse el de moneda para la negociación. Sugerir, amagar o amenazar con la evasión a la montaña se constituyó en un poderoso argumento para disuadir a los émulos de Rodrigo Flores de Aldana de cargar en exceso a los pueblos de indios. De su efectividad dan cuenta testimonios como el del cacique de Dzibalchén en 1700, quien aseguró que haberse mantenido al margen de los repartimientos de cera y patíes del gobernador Martín de Ursúa y Arizmendi fue gracias a que se defendió “con decir … [que] como están al pie de la montaña se huirán los indios, y mas siendo pueblo nuevamente poblado”.9

Desierto, monte o montañaEncontrar un nombre para la región fue también parte del proceso de conquista; de hecho, podría decirse que constituyó el primer paso para su dominio. Desde la segunda mitad del siglo xvi ya se hablaba de ir a buscar a los indios montaraces ocultos en montes y serranías,10 en pocos años, los montes se hicieron montañas y se confundieron con ellas;11 el primer cuarto del xvii dio paso a la referencia a los desiertos,12 apelativo que, al parecer tuvo una más corta existencia. La conciencia de la variedad de tierras y gentes se anunciaba con el uso del plural en cualquiera de las formas escogidas para referirse a la región. La aparición del singular, “la Montaña”, ya para la segunda mitad del siglo xvii, hace constar que, por lo menos en el plano mental, de entre los múltiples rostros que la caracterizaban se había destacado uno por encima de los demás, y no era otro que aquél construido a partir de su carácter inhóspito y rebelde a la dominación española.

El concepto de “monte” fue usado preferencialmente en el sentido de lugar de arbustos, maleza o yerba crecida. Para los mayas peninsulares era el sitio donde ejercían la práctica agrícola, cuyos recursos les proporcionaban el sustento para vivir. La centralidad del monte para la sobrevivencia indígena hizo que adquiriera un notable valor simbólico, por ser el espacio que “encierra el cosmos inmediato, donde residen los guardianes de los montes, se originan los vientos, las variantes lunares y las fuerzas naturales enfrentan entre sí imponentes batallas que mantienen, día a día, el equilibrio del cosmos y la naturaleza”.13

Si bien los españoles reconocieron desde fechas tempranas el papel de los montes como vital proveedor de recursos agrícolas para los mayas yucatecos, los consideraron espacios agrestes, carentes de ley, por encontrarse en sitios “fuera de campana”. El sentido negativo que otorgaron a los montes se agudizó en la medida en que se convirtieron en lugares de refugio para los indios prófugos de sus pueblos, donde estos se ponían fuera del alcance de la autoridad de sus caciques y, principalmente, de sus ministros religiosos, durante siglos únicos representantes del sistema colonial en los pueblos de indios.

El uso de la Montaña como sinónimo de monte siguió esas mismas pautas, pues en ocasiones aludió más a la altura de la maleza y de sus árboles y menos a la elevación del terreno, como pone de manifiesto la relación del pueblo de Chocholá, al noreste de la península yucateca: “Está este pueblo de Chocholá situado y asentado en tierra llana [entre] grandes montañas de arboledas a la redonda, que solamente está descombrado el asiento donde el dicho pueblo está asentado, y por estos montes hacen los indios sus labranzas …”14 Otras veces tal asociación implicó además el sentido de lugar agreste sin ley ni policía, como en el caso del noreste peninsular convertido en zona de refugio o de huida, lo que se deja ver en las distintas comisiones y probanzas de don Juan Chan, cacique y gobernador del pueblo de Chancenote, y de su hijo Francisco, a principios del siglo xvii, donde lo mismo se hace mención de los servicios que don Juan prestó a su majestad al “sacar a los indios idólatras de los montes”,15 que de las ocasiones en que don Francisco “fue […] a las montañas de aquellas provincias lejanas a buscar indios infieles …”16 Tales montes o montañas eran cercanos a Chancenote, como lo indica la referencia a las veces que don Juan había “ido con gente muchas veces a las montañas y despoblados que caen a la costa de la mar a juntar y buscar indios que andan forajidos”, o al hablar de las “montañas de Polé”, hoy Xcaret, adonde debió acudir para sacar a los indios “de las dichas montañas e idolatría”.17

En la medida en que las incursiones de los indígenas prófugos hacia la parte sur de la península aumentaron tanto como su contacto con “gentiles”, como los cehaches, chontales e itzáes, las campañas de reducción se reorientaron hacia esos territorios, más elevados e incluso montañosos, como aquellos que caracterizan a la zona del Petén. Al parecer, es entonces cuando aparece “la Montaña”, en singular, para nombrar a ese espacio específico que actualmente forma parte de los estados de Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, en México, y de Guatemala y Belice.

Si bien queda un gran trecho por avanzar en este sentido, parecería que “la montaña” del sur no incluyó a “las montañas” y “los montes” del oriente peninsular,18 aunque compartió con ellos múltiples elementos y significados, como lo manifiestan los apelativos o calificativos con los cuales sería nombrada y caracterizada, como fue el caso de monte o desierto. Así, en 1624 el provincial franciscano fray Gerónimo de Porras recibió la petición de los indios de la Encarnación Tetahuez Emau, quienes le pidieron ayuda “para que finalmente nos juntemos todos y los de Emau y todos los demás nuestros compañeros que están en el desierto y otras partes de esta Montaña”, pues era su deseo “poder salir de estas montañas y venir a acercarnos y poblarnos con nuestros compañeros en este pueblo de San Antonio Sahcabchén”, a lo que el prelado seráfico dio una respuesta positiva, en la que dio gracias a Dios porque les había abierto los oídos y corazones “para oír y poner en ejecución las palabras de vuestros padres espirituales con que os llamamos para que dejéis esos desiertos –que son los lugares de los demonios …”19

No deja de ser sorprendente la utilización de la palabra “desierto” para llamar a espacios notables justo por las características físicas opuestas. Sin embargo, aquí se deja ver con claridad cómo, en ocasiones, las creencias filtran la información de manera distinta a como lo harían los sen-tidos, explicando así el por qué, en el plano discursivo, la exuberante vegetación y la agobiante humedad de los montes y las selvas peninsulares cedieron su lugar a la aridez y al vacío del desierto. Tal asimilación distaba de ser nueva, pues en su momento la hizo también el hombre medieval, que vio en las selvas que escapaban del completo control del orden feudal “el ‘desierto’, su desierto”.20

El occidente medieval heredó a la América hispana la imagen del desierto como feudo de Luz Bel: ahí, el ángel caído tentó a Cristo y, no contento con su derrota frente al redentor, velaba sus armas con cada ermitaño y anacoreta que cruzaba sus linderos buscando domeñar la carne y purificar el alma,21 pues así como en el desierto moraban los malos espíritus, era también un “sitio privilegiado para el encuentro con Dios”.22

El desierto fue también un lugar de y para salvajes, en oposición a la civitas, a la polis ordenada y civilizada.23 El desierto era, pues, un no lugar, porque en un espacio donde reinan los demonios no puede estar Dios, y sin la presencia del Padre Eterno no hay vida ni color. Así, los montes y las montañas peninsulares eran desiertos por ausencia, ausencia de Dios, del Rey y de civilidad, reflejadas en la barbarie y salvajismo de su clima, flora, fauna y moradores.

Es bajo esta lógica donde el desierto se equipara a la Montaña, lugar alejado de la civilización, sin orden ni policía, habitada a menudo por bandidos y todo tipo de delincuentes que viven dispersos, más cerca de los animales que de su propia humanidad, donde lejos de Dios se practica la magia y se venera al ángel caído.24 Bajo esta mirada el monte no corría mejor suerte, pues recordaba a los bosques donde las brujas celebraban sus aquelarres siguiendo los dictados de su amo y señor, Satanás. Pero estos sitios sin Dios no podían serlo eternamente, pues el Padre Eterno no abandonaría esas porciones de su creación, por lo que constantemente enviaba a sus soldados, ataviados con el paño del anacoreta, el hábito del monje o la sotana del clérigo, para enfrentar a las huestes de Lucifer, haciendo de desiertos, montañas y montes los escenarios por excelencia de la lucha entre el bien y el mal.

Es así como montaña, monte y desierto se mezclaron hasta confundirse en el imaginario yucateco. En 1624, en su respuesta a los indios de Encarnación Tetahuez Emau, el provincial franciscano fray Jerónimo de Porras les expresó su deseo de “quitaros de los engaños del demonio y esclavitud del infierno en que estáis engañados por él en ese desierto y montañas en que vivís”.25 Similar equivalencia realizó en 1631 el gobernador Fernando Centeno Maldonado quien, al hablar de los indios fugitivos como aquellos que mataron a los miembros de la expedición del capitán Francisco de Mirones, señaló su predilección por habitar “los montes que tienen más de dos mil leguas sin impedimentos ríos ni em-barcaciones, por ser todos desiertos a que tan inclinados son para poder usar de sus idolatrías y verse libres de doctrinas tributos y servicios …”.26 Si bien la asimilación del desierto a la Montaña perderá presencia hasta desaparecer en el transcurso de la segunda mitad del siglo xvii, el dúo montes-montaña mantendrá su vigencia durante el resto del período colonial, como lo demuestra el informe que en 1786 el provincial franciscano dirigió al obispo de Yucatán, donde refirió que “solo hay en esta provincia seráfica la reducción de Chichanháa, aunque de cuando en cuando no deja ésta de ser misión viva, por la reducción de familias que de tiempo en tiempo suelen sacar de entre aquellos vastos montes los dos religiosos que de continua asistencia tiene allí la provincia”.27

Ahora bien, estas tres palabras, desierto, monte y montaña y la connotación que los yucatecos le dieron al vincularlas con los indios, son harto reveladoras de temores y deseos, reflejo de aspiraciones de ser y no ser. Los indios refugiados en las montañas vivían dispersos, “en diferentes sitios y lugares, sin doctrina cristiana ni sacramentos ni justa política”.28 Esto es, vivían sin orden ni policía, fuera de la ley divina y de la humana, sin Dios y sin Rey, mala cosa para una región como la península yucate-ca, que se preciaba de ser una de las “más enteras y florida en número de gente y más bien morigeradas y doctrinadas y más leales obedientes y sujetas que V. M. tiene en su real corona de las Indias”.29 Por supuesto, ambas frases pertenecen a textos con diferentes intencionalidades, pero aun así nos sirven para enseñarnos la cara y la cruz de lo que los españoles esperaban fuera la sociedad en que vivían.

Los indios montaraces, gentiles o fugitivos, también podían llevar a la pérdida de Yucatán como provincia del imperio. Su libertad –libertinaje se diría hoy– constituía un escándalo y mal ejemplo susceptible de ser imitado por los pueblos cercanos y quienes tuvieran noticia de ello,30con lo que sus malas costumbres podrían expandirse tan rápido como una plaga bíblica, propiciando el abandono de los pueblos y la fuga masiva a las montañas, algo que los españoles no creían poder soportar pues, sin el tributo y el trabajo indígena al alcance de su mano, la única opción que les quedaría sería abandonar la región que con tanto esfuerzo habían conquistado sus padres y abuelos.31

Así pues, para los españoles de Yucatán, los indios de las montañas no sólo representaron la negación de su propia aspiración de civilidad, sino la posibilidad de perder el mundo que les era propio y que era el único que conocían. Por eso conquistarlos constituyó un imperativo y, por lo mismo, una promesa de futuro para muchos de los que aspiraban a mejorar o mantener status y fortuna.

Tierra de conquista y de conquistadoresLa herencia medieval de México, como la llamó Weckman,32 se dejó sentir en la organización estamental de la sociedad novohispana, con la “limpieza de sangre” como principal filtro social. Una genealogía limpia de toda traza de judío, moro o penitenciado por la Inquisición fue, más que una preocupación, una necesidad no sólo para las capas sociales altas, sino para todos aquellos que buscaban un cargo público, civil o eclesiástico, y el ingreso a la Universidad, al seminario, al noviciado o a alguno de los talleres o gremios que monopolizaban el ejercicio de los distintos oficios manuales. Se podía ser pobre, mas no impuro.

Sin embargo, la “limpieza de sangre” era una condición necesaria pero no suficiente para conseguir el ascenso social. En general, los mecanismos de movilidad social en los territorios americanos del imperio español fueron limitados, como suele ocurrir en las sociedades de antiguo régimen. Una carrera universitaria o en la burocracia podían abonar el camino hacia una mejor fortuna, pero sin lugar a dudas eran las armas las que mayores oportunidades concedían en ese sentido, pues defender o ganar nuevas tierras para el rey y la cristiandad constituían el mayor logro para cualquier vasallo de ambas majestades; no en balde la constancia de hidalguía por excelencia, el escudo heráldico, también de raigambre feudal, obtuvo su nombre de un arma defensiva.

La conquista de América permitió dar cauce a las ambiciones de miles de españoles que, de otra manera, en su patria natal, sólo hubieran podido mal pasar o mal vivir. Pero un estómago vacío o unas manos sin ocupar probablemente hubieran sido insuficientes para empujar a un hombre a traspasar las columnas de Hércules y adentrarse en los territorios de “la mar océano”, poblada de enormes monstruos, sirenas hechiceras y abismos insondables. El sueño de la gloria y la riqueza debió también campear en sus mentes. Algunos, los más, tendrían como su más grande ambición dejar atrás la “villanía”, y otros, los menos, selectos por sus recursos o por sus habilidades con la espada, aspirarían llegar a ostentarse “señores” y poseer “señoríos”.

La conquista de México demostró las posibilidades de las nuevas tierras para cumplir los sueños de los invasores, que pronto traspasaron las fronteras del Anáhuac en busca de emular las hazañas de Cortés. Que el feliz proyecto de los conquistadores no casara con el de la Corona ni con el de la Iglesia americana no los detuvo y, en diferentes formas y lugares, buscaron la manera de convertirse en “señores” de hecho, ya que las Leyes Nuevas les vedaron la oportunidad de serlo de derecho.

No importaba cuanto crecieran los territorios conquistados; siempre quedaban otros por conquistar, aunque ninguno se acercara siquiera a la magnificencia y poderío del caído imperio mexica. Y ni qué decir de sus moradores: indios “salvajes”, que ya sabían de los españoles, de sus armas y estrategias militares, por lo que no se asustaban a la vista de un caballo o al rugido de un cañón. Pero aunque las dificultades por vencer crecieran en proporción inversa a los premios por obtener, la guerra, y con ella la conquista de nuevas tierras y nuevos súbditos para ambas majestades, siguió constituyendo una promesa de movilidad social para los novohispanos, sin importar color ni calidad.

Es en este contexto que se enmarca el mirar a la “Montaña” yucateca como una tierra de promesas. Lo fue por el simple hecho de permanecer indómita; su valía aumentó por la necesidad de mantener a raya a fugitivos, rebeldes e insumisos, no fuera a ser que su mal ejemplo cundiera entre los indios “bajo campana” o, peor aún, les diera por unirse a los “herejes” protestantes que merodeaban las costas yucatecas;33 posteriormente, las noticias sobre el fabuloso reino de los itzáes y el proyecto de construir un camino real que comunicase Mérida con Guatemala la hicieron todavía más apetecible para aquellos hombres hambrientos de fama y fortuna.

Esa hambre no era propia ni exclusiva de los españoles. Hubo nobles mayas que compartieron esa aspiración, movidos por el afán de integrarse a la sociedad de sus dominadores demostrando su fidelidad hacia las majestades de Dios y del Rey. Por supuesto que su participación en las misiones de conquista o reducción no podría ser igual a la de los españoles, pero ya que el uso de las armas les estaba vedado, blandieron otras basadas en su prestigio personal y en su conocimiento de lugares y gentes.

Uno de los casos más paradigmáticos en este sentido fue el de don Pablo Paxbolón. Descendiente de los señores naturales de la provincia de Acalán-Tixchel, fue nombrado gobernador de esa provincia por don Diego Quijada, alcalde mayor de Yucatán de 1561 a 1565. A poco de recibir tal título, inició su actividad destinada a encontrar y reducir a los indios que se ocultaban en los montes, misma que se prolongaría hasta los inicios del siglo siguiente.34

Los buenos oficios de don Pablo le valieron el reconocimiento de cuantos gobernaron Yucatán en esos años, el ampliar su autoridad a los pueblos que redujo y la fama de “muy buen cristiano y celoso del servicio de Dios y de su majestad”.35 Su aspiración de conseguir prestigio y fortuna bajo los parámetros de la sociedad española y el éxito que alcanzó se reflejaron en dos matrimonios: el suyo, en segundas nupcias, con una española, y el de una hija suya con el también español Francisco Maldonado.36

Contemporáneo de don Pablo fue don Juan Chan, cacique y gobernador de Chancenote que, además de la nobleza de su estirpe, compartió con Paxbolón su afán de congraciarse a los ojos de los españoles. La generosidad de don Juan hacia los hispanos se manifestó en su regalo de comida, techo y otros bastimentos a los soldados que pasaban por su pueblo en diversas expediciones militares y en acudir a los montes de su provincia a sacar y reducir a indios fugitivos e idólatras.37 Ésta última actividad sería en la que más empeño pondría y la que más dividendos le traería: por ese mérito, el gobernador Diego Fernández de Velasco le concedió en 1602 la exención de pago de tributo para él y sus descendientes, además de gozar de todas las preeminencias a que tenía derecho como cacique y señor natural; y en 1618 se le concedió una cédula recomendatoria para que el gobernador de Yucatán le beneficiase con una renta o ayuda de costa, tal y como había solicitado en su nombre su apoderado en Madrid, el presbítero Juan Alonso de Lara.

Tanto don Pablo Paxbolón como don Juan Chan se ufanaron de la forma en que con su sola palabra y ejemplo habían conseguido sacar a cientos de hombres de los montes –y, claro está, del embrujo del demo-nio–, reduciéndolos a poblados gobernados por un orden y policía ajustado a lo que el régimen colonial establecía. Tal vez fuera así, pero es poco probable que las decenas de hombres puestos bajo su mando o compañía no fuesen un poderoso elemento disuasorio, por la forma en que anunciaban la posibilidad de medidas más extremas si las “palabras de hermandad” y “regalos, caricias y buenos tratamientos”38 no conseguían su objetivo. Y esas medidas extremas vendrían dadas por afanosos capitanes españoles, al mando de expediciones organizadas bajo “su costa y minción” o por el patrocinio de encomenderos y autoridades civiles y eclesiásticas.

El capitán Francisco Sánchez Cerdán fue uno de esos hombres. Alentado por la cada vez mayor disminución de las rentas de su encomienda y antes que la pobreza actuase en desdoro de su honor y el lustre de su apellido, consideró justo coronar una larga carrera personal ocupada en defender y mantener las tierras de su católica majestad dando un paso hacia adelante para pasar de defensor a conquistador, tal y como lo habían sido sus ancestros y los de su esposa antes que él. En 1611, don Francisco dirigió una petición al rey para que se le hiciese “merced de proveerle por alcalde mayor de Tabasco con la entrada y pacificación de los indios que están en las montañas hacia donde están poblados los cehaches y camiles y los de Tah Itzá y hacia la parte de Bacalar”. Sánchez Cerdán ofrecía hacer la conquista “a su costa y minción” a cambio de que se le nombrase “capitán general de la dicha conquista”;39 o dicho con otras palabras, el erigirse en gobernante de los territorios por él conquistados.

Su solicitud fue precedida por una probanza de méritos con la que pretendió demostrar la justicia de su petición: durante años había permanecido continuamente “a la guarda y defensa de la dicha villa, [Cam-peche] sustentando siempre dos caballos con sus armas y acudiendo a las continuas velas y centinelas que hay de ordinario y a las demás ocasiones que se han ofrecido, así por la mar contra corsarios como por tierra con indios”.40 Y si sus méritos personales eran muchos, los de sus antepasados no se quedaban atrás: su abuelo, Francisco Domínguez, había sido conquistador de Chiapas y Guatemala, y su padre, Miguel Sánchez Cerdán, hizo lo propio en Yucatán, donde fue “uno de los primeros y más principales conquistadores”.

Ignoramos la respuesta que obtuvo a su petición, pero lo más probable es que haya sido negativa, toda vez que no tenemos noticia de que llevase a cabo su proyecto. Tal vez, el problema haya estado en que cubrir a su “costa y minción” tal conquista pasaba por recibir otra de las mercedes que solicitaba, la de una encomienda que tuviese 2 000 pesos de renta, y en el ínterin que eso ocurría, se le concediese una ayuda de costa de 500 pesos. Podría parecer que Sánchez Cerdán pecó de ambicioso al pedir cargos políticos y premios económicos que doblaban los que su padre había obtenido por participar en la conquista de Yucatán, limitados a una encomienda de 1 000 pesos. Sin embargo, más que su ambición –¿qué aspirante a conquistador no lo fue?– habría sido su declarada pobreza la causante de la negativa real. De cualquier manera, su exorbitante solicitud permite ver el valor que asumió debía tener la conquista de la Montaña.

La realización del sueño conquistador de Sánchez Cerdán quedaría cometida a otro personaje no menos ambicioso, pero sí mucho más rico y mejor relacionado. Don Martín de Ursúa y Arizmendi, navarro y noble por los cuatro costados, formaba parte de una dinastía destacada por los servicios prestados a la Corona durante diversas campañas militares. A poco más de una década de haber arribado a la Nueva España, concibió un plan de conquista cuya magnitud lo alejaba del modesto proyecto de Sánchez Cerdán pues hacía recordar algunas de las empresas conquistadoras del pasado siglo xvi.41

En 1692 Ursúa, nombrado gobernador futuro de Yucatán para suceder a Roque Soberanis Centeno, propuso a la Corona la apertura de un camino que comunicara a Yucatán con Guatemala, comprometién-dose a reducir pacíficamente a los indios insumisos que abundaban en la zona. Para 1695 su “pacífica” reducción había trocado en una abierta campaña militar, que justificó por la barbarie y el canibalismo que, según adujo, campeaban entre los itzáes. Finalmente, contando siempre con el apoyo del Consejo de Indias y del virrey de la Nueva España que lo encumbraron frente a otros aspirantes a conquistar el reino de los itzáes, llegó y tomó su capital, Tah Itzá, consumando así la conquista del último Estado maya independiente.

La rutilante conquista le trajo grandes dividendos a Ursúa. En 1700 recibió la condecoración que lo acreditó como caballero de la Orden de Santiago; en 1705 solicitó, pagó y obtuvo el título de conde de Lizárraga y, antes de que abandonase Yucatán en 1708, fue nombrado Presidente de la Audiencia de Filipinas.42 Y todo ello sin que las acusaciones de corrupción y abusos contra los indios durante su ejercicio como gobernador de Yucatán consiguieran restarle luz al brillo de su buena estrella.

Es indudable que sus antecedentes familiares, su fortuna personal unida a la de su esposa, la yucateca Juana de Bolio y Ojeda, sus buenas relaciones en Madrid y su capacidad para autopromocionarse jugaron un importante papel en su ascendiente carrera; pero también lo es que nada hubiera sido igual de no haber conseguido la pretendida conquista del Itzá.

Con la “gloriosa acción de abrir el camino y reducir a nuestra sagrada religión la gentilidad de los indios que ocupan el territorio que intermedia de estas provincias de Yucatán a las de Guatemala”,43 la Montaña se consideró oficialmente conquistada, con todo y el inconveniente de que la reducción de los nativos de la región no se había completado. Pero esa era sólo la conquista militar. La otra, la espiritual, la que con-seguiría la mayor gloria de la majestad divina, aún seguía pendiente.

Y es que los representantes del rey cuyo reino no es de este mundo igualmente tenían hambre de conquista: de conquistar sí, los premios de la vida eterna, pero también los que la terrena ofrecía a los que conseguían la mayor gloria de ambas majestades mediante la conversión de paganos e infieles y la reducción de apóstatas e idólatras. Y a los montes y Montaña acudieron eclesiásticos regulares y seculares, algunos portando sólo su palabra, biblia y breviario; otros más lo hicieron en compañía de expediciones militares más ambiciosas; y todos, los solitarios y los acompañados, llevaron consigo la protección de la no necesariamente visible pero siempre patente sombra del Estado español cubriéndoles las espaldas.

La división al interior de la Iglesia entre el clero secular y el regular respecto a sus formas y los objetivos de su trabajo se hicieron también presentes en la predicación de la ley evangélica entre los indios gentiles, apóstatas o idólatras de la zona fuera del dominio español. Los montes y “montañas” del oriente de la península fueron compartidas por sacerdotes de los dos cleros, espacio donde más que “conquistar”, “reconquistaban” a aquellos indios que, “siendo cristianos bautizados los más, se [habían] vuelto a las idolatrías y ritos de sus antepasados.”44 Por su parte, “la Montaña” del sur fue coto exclusivo de frailes franciscanos, dominicos y mercedarios, que se avocaron en ambas direcciones, “con-quista” y “reconquista”, por lo menos hasta que los proyectos de conquista militar de finales del xvii la hicieron más atractiva a los ojos del clero secular, el que hasta entonces no había manifestado mayor interés en participar en las sucesivas campañas de conversión y reducción de los indígenas montaraces.

Tal “división social del trabajo” no era nueva. Históricamente o por lo menos a partir del surgimiento del clero regular, la tarea de con-versión de los gentiles había sido siempre tarea de las órdenes religiosas, de las monacales primero y de las mendicantes después. De ahí que, una vez ocurrido el descubrimiento de América y establecidos los compromisos de la Corona de Castilla para coadyuvar a la evangelización de los nativos, la tarea de conversión recayera sobre los hombros de órdenes religiosas, fundamentalmente mendicantes, como franciscanos, dominicos y agustinos, y en menor medida sobre una congregación de clérigos regulares, como en su momento san Ignacio describió a la Com-pañía de Jesús, y una orden de redención de cautivos, como lo era la Orden de la Merced.

Para los religiosos que llegaron a América, aun proveídos del fervor misionero que la reconquista española había despertado en sus corazones, los nativos del Nuevo Mundo se convirtieron en una nueva oportunidad para volver a la sencillez y honestidad del cristianismo primitivo. Conquistar almas para el verdadero Dios arrebatándolas de las garras de Satanás era el mejor premio para cualquiera de los que se veían como herederos de San Pablo, apóstol de los gentiles. Pero su compromiso con la majestad divina y con la Iglesia pasaba por el tamiz del que tenían hacia su propia orden. Y cuando la decepción y el conformismo inundaron las filas de los regulares y las ambiciones terrenas opacaron –que no acabaron– el ansia por la obtención de los premios de la vida eterna, siguió vigente la búsqueda de la mayor gloria, privilegios y derechos para el hábito que portaban.

La conquista espiritual de Yucatán resultó tan accidentada como la militar. Los franciscanos, únicos evangelizadores de los mayas yucatecos, acometieron con el mismo fervor y entusiasmo que sus hermanos del centro de México su labor de conversión, pero al optimismo de los primeros años siguieron las terribles persecuciones contra aquellos que, obviando su nueva condición de cristianos, continuaban con la práctica de sus ancestrales tradiciones religiosas. Pero con todo y la desconfianza en la fidelidad y fortaleza de la conversión de los mayas yucatecos, los consideraron cristianos y, por lo tanto, corrieron el cerrojo al proceso de evangelización en el norte y occidente peninsulares. Sentarse a administrar la herencia legada por sus precursores no era propio del hábito seráfico, pues ellos no eran párrocos, sino frailes y misioneros y fue así como voltearon sus ojos a las tierras del este y del sur, donde miles de almas aún permanecían presas en “la oscuridad de los calabozos de Satanás”.45

Varias fueron las sandalias seráficas que caminaron el suelo fangoso de “la montaña”, algunas fueron ligeras, alentadas por la buena respuesta que obtenían; otras, caminaron cansadas, cargando los desalentados cuerpos de sus dueños que volvían a sus conventos con las manos vacías; y otras más nunca hicieron el camino de retorno, pues sus poseedores habían alcanzado el “dichoso fin” de ceñirse la corona del martirio.46

Dos fueron los grandes momentos para la obra franciscana en “la Montaña”, coyunturas en las que su labor tuvo resultados tangibles traducidos en la erección de conventos e, incluso, de una custodia. El primero ocurrió en el período comprendido de 1604 a 1615, cuando su incursión en la Montaña tuvo como resultado la fundación de las doctrinas de Tzuctok, Chunhaz, Ichbalché, Sacalum, Cahuich y Sahcabchén, integradas por indios bautizados pero que habían huido a la Montaña. De éstas, sólo las últimas dos sobrevivieron a esa etapa fundadora y llegaron a alcanzar el grado de conventos, pero su mera existencia se convirtió en testimonio vivo de la contribución franciscana al avance de la frontera colonial.47

Durante las décadas siguientes la Montaña siguió siendo un imán para los afanes misioneros franciscanos, pues ni se había logrado la conversión de los indios paganos ni se había detenido el éxodo de los ya cristianos que continuaban buscando el refugio de sus montes y selvas para vivir como en “tiempos de su gentilidad”. Pero esas incursiones tuvieron objetivos más bien modestos, nada parecido a la empresa que los seráficos frailes acometieron entre 1670 y 1678, aproximadamente, cuando los excesivos repartimientos del gobernador Rodrigo Flores de Aldana provocaron la masiva huida de los mayas yucatecos a la Montaña y dieron pie a violentas incursiones de los montaraces a la zona colonizada.

Temerosos de las medidas extremas que pudieran redundar en mayores fugas o, peor aún, en una rebelión armada, los españoles cedieron al reclamo de aquellos indígenas dispuestos a volver al redil colonial pero no a abandonar la Montaña, encargando su reducción a los religiosos seráficos quienes concibieron su proyecto más ambicioso desde los años de la primera evangelización en Yucatán: la custodia de San Antonio de Padua, posteriormente rebautizada con el nombre de San Carlos de las Montañas.48

Fundada en 1671, la custodia de San Carlos estuvo integrada por 9 pueblos, en los que se redujeron poco más de 2 000 indios montaraces, número que se esperaba fuera en aumento conforme la custodia se con-solidara. Pero nada de esto ocurrió, pues una nueva conquista, la de la Laguna de Términos, entonces en manos de contrabandistas y cortadores de palo de tinte ingleses, exigió brazos extra para abrir caminos que facilitasen la entrada a la Laguna, y el gobernador quiso encontrarlos en los indios recién reducidos de la Montaña, quienes “sumamente vejados … se ahuyentaron y metieron en los montes más retirados, diciendo a los religiosos sus ministros que los habían engañado en sus promesas y amonestaciones, conque la conversión quedó perdida”.49

Años después, consumada la conquista del reino de los itzáes, los franciscanos perdieron la batalla frente a la clerecía yucateca por la con-versión de la Montaña, debiendo conformarse con la sola vicaría de Chi-chaháa, mínimo premio de consolación para una institución que había tenido en la Montaña no sólo su espacio misional por excelencia, sino una importante fuente de prestigio y de legitimidad que contribuyó de manera importante a que los yucatecos tolerasen los enormes privilegios, poderío y riqueza de la mendicante provincia franciscana de San José de Yucatán.

Y es que la Montaña permitió a los franciscanos sentirse, mirarse y presumirse conquistadores, sin importar cuán lejos se hubieran quedado del cumplimiento de sus objetivos. Así pues, si en 1601 su provincial fray Francisco Arias afirmó con orgullo “que los religiosos fueron los primeros fundadores, y conquistadores así en las conquistas, como en las rebeliones, …”,50 en 1693 fray Francisco de Ayeta, procurador de las provincias franciscanas de la Nueva España, pudo mantener el discurso sin perder el tipo, pues sus frailes en Yucatán habían sido los que “borraron la idolatría y sujetaron los montes a [la] luz del evangelio … y el blando espíritu de los regulares fueron las armas que dieron la batalla y ganaron la conquista”.51

Para mala suerte del padre Ayeta, el reloj que contaba las horas del poderío franciscano había iniciado su cuenta regresiva, y su argumento, esgrimido como último recurso para conservar 10 doctrinas de indios que el Consejo de Indias decidió entregar a la clerecía yucateca en 1679, no sirvió para detenerla. Una década después la caída continuó, pues el proyecto de conquista militar de la Montaña la puso en la mira de más aspirantes a conquistarla con las armas de la fe, triunfando al final los que menos blasones tenían como misioneros de la zona. La clerecía yucateca ganó la patente de conversión y administración espiritual de los monta-races; victoria sin gloria, pues quedó muy lejos de reportar los dividendos de otras conquistas: tal vez fue porque, en realidad, no hubo tal conquista o porque los clérigos seculares carecían de experiencia en el ejercicio de la profesión de conquistadores de almas o, quizá porque, simplemente, el papel de la Montaña ya no era el que hasta entonces había sido.

EpílogoEl siglo xviii arrebató a la Montaña el papel protagónico que tuvo en la anterior centuria. La conquista del Petén Itzá no resultó en la colonización de la zona, pero sí estorbó la libertad de acción y tránsito de que hasta entonces habían gozado quienes buscaban el refugio de sus selvas. Con los “ires” y “venires” de fugitivos en franco declive, con la amenaza de una rebelión surgida de sus entrañas cada vez más lejana y sin la existencia de un maravilloso reino por conquistar que alentase a nuevas expediciones y expedicionarios, la Montaña quedó relegada a un rol más bien segundón como detonante de preocupaciones y ambiciones.

Y, por mucho tiempo, segundón sería también su lugar en la historiografía yucateca. La dispersión de su población, la precariedad de las fundaciones españolas y, con ello, su marcada diferenciación con la zona colonizada, hicieron de la Montaña un sujeto poco atractivo a los ojos de los historiadores que, salvo excepciones,52 prefirieron dirigir su mirada hacia el norte peninsular. En las últimas décadas el panorama se ha modificado significativamente, pues el interés por estudiar y conocer a los llamados grupos subalternos de la historiografía europea, en México ha tenido su paralelo en la sonora, casi estridente, irrupción de la historia de los pueblos indígenas en el panorama historiográfico nacional, de forma que al integrante de las magníficas culturas que construyeron pi-rámides y centros ceremoniales, se le han unido tanto los indígenas que aceptaron su vasallaje al católico monarca y a su Dios trino y uno, como los que tan infructuosa pero tenazmente la resistieron e incluso aquellos que fueron más afortunados en su voluntad de permanecer al margen de la dominación hispana. Es ese marco en el que se inscribe el ya no tan nuevo interés por los distintos grupos que habitaron la “Montaña”, territorio hoy dividido entre Guatemala, Belice y los estados mexicanos de Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas.

Los historiadores que en la última década se han acercado a la Montaña yucateca lo han hecho siguiendo las huellas dejadas por españoles, cehaches, itzáes, lacandones y demás grupos que recorrieron los caminos montaraces. Las formas de organización social y política de los indios de la Montaña, sus vínculos con el espacio colonizado del norte de la península de Yucatán y los avatares de la conquista militar y espiritual de la región, han sido los temas predominantes en una historiografía que no deja de caracterizarse por incidir en el carácter de frontera y margen del imperio hispano que tuvo la Montaña, peculiaridad que, paradójicamente, en el pasado constituyó la principal causa de su marginalidad como objeto de interés para los cultivadores del arte de Clío.

Así, algunos de los que se han adentrado por los caminos de la selva montaraz53 lo han hecho preguntándose por la conquista del último reino maya independiente, el de los itzáes;54 otros más han visto a la Montaña como zona de emancipación, testimonio de la conquista inconclusa de Yucatán,55 donde idolatría y sublevación se hicieron uno56 y obligaron a la perpetua reducción57 de sus indómitos moradores; no han faltado quienes se ocupen de la intención franciscana de evangelizar entre los mayas rebeldes,58 manifestación de la seráfica conciencia de que sin espacio misional no hay misionero.59

Es evidente, pues, que la historiografía sobre la Montaña yucateca durante el período colonial se concentra en sus dinámicas internas; la mira desde adentro. Menos interés ha habido por otear las formas en que su presencia y dinámicas propias se proyectaron en la zona colonizada y viceversa. Aquí he querido esbozar algunas, aunque es posible que lo más que haya conseguido fuera plantearme la duda de hasta dónde la Montaña hizo que los habitantes del Yucatán colonial vivieran con la sombra, no sólo de la vecindad, sino de la posibilidad de ser, ellos mismos, parte de los márgenes del imperio.60

Doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, licenciada en Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Campeche, donde ejerce como Profesor Investigador. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha publicado artículos y capítulos de libros en publicaciones de México, España y Colombia sobre temas relacionados con la Iglesia y la religiosidad en Yucatán durante el período colonial; es autora de La disputa por las almas. Las órdenes religiosas en Campeche, siglo XVIII, publicado en el 2010 como parte de la Colección Historia del Conaculta.

Pedro Bracamonte y Sosa, La conquista inconclusa de Yucatán. Los mayas de la Montaña, 1560-1680, México, CIESAS-Universidad de Quintana Roo-Miguel Ángel Porrúa, 389 p., p. 74, 75.

Peter Gerhard, La frontera sureste de la Nueva España, traducción de Stella Mastrángelo, México, UNAM Instituto de Investigaciones Históricas, 1991, 166 p., p. 46.

Sobre la expedición de Mirones, véase José M. Chávez Gómez, La custodia de San Carlos de Campeche: intención franciscana de evangelizar entre los mayas rebeldes. Segunda mitad del siglo XVII, Campeche, Instituto de Cultura de Campeche, 2000, 399 p., p. 141-154.

Pedro Bracamonte y Sosa, op. cit., p. 82-86, 134-136; Adriana Rocher Salas, “La vicaría de Chichanháa y la provincia franciscana de San José de Yucatán”, en Juan Manuel Espinosa Sánchez (coord.), Arte e historia en el sur colonial de Quintana Roo, México, Universidad de Quintana Roo-Conaculta-Secretaría de Cultura de Quintana Roo-Plaza y Valdés Editores, 2011, 97-108 p., p-100.

Grant D. Jones, The conquest of the last Maya kingdom, Stanford, California, Stanford University Press, 1998, 568 p., p. 387-341.

Sobre la sublevación de Sahcabchén, véase Manuela Cristina García Bernal, “El gobernador de Yucatán Rodrigo Flores de Aldana”, en Homenaje al Dr. Muro Orejón, Sevilla, Universidad de Sevilla, v. I, 1979, 123-172 p., p. 135-142; Pedro Bracamonte y Sosa, La conquista inconclusa…, caps. V al VII; José M. Chávez Gómez, La custodia de San Carlos de Campeche…, p. 245-276.

Los indios de Bolonchén piden protección al gobernador e informan sobre los alzados. Trasuntada el 25 de febrero de 1670, Archivo General de Indias (en adelante AGI), México, 307. Reproducido en Gabriela Solís Robleda y Paola Peniche, Idolatría y sublevación. Documentos para la historia indígena de Yucatán, Mérida, Yucatán, México, Universidad Autónoma de Yucatán, 1996, v. I, 232 p., p. 120.

Junta del Cabildo de Mérida con el obispo y el gobernador para decidir sobre la reducción. Mérida, 4 de mayo de 1670. AGI, México, 307. Reproducido en Gabriela Solís Robleda y Paola Peniche, Idolatría y sublevación…, p. 134.

Parecer del licenciado Juan Francisco Esquivel sobre la mejor manera de reducir a los indios huidos. 17 de enero de 1670. AGI, México, 307. Reproducido en Gabriela Solís Robleda y Paola Peniche, op. cit., p. 95-98.

Certificación de fray Diego Crespo, predicador y guardián del convento de Bolonchén Ticul, de los gravámenes, opresiones y vejaciones que padecen los indios de su doctrina. 12 de junio de 1700. AGI, México 1035.

En su Relación de Méritos, don Pablo Paxbolón, cacique de Tixchel, relató cómo en 1566 el obispo de Yucatán fray Francisco de Toral le preguntó si “sabía o había noticia de algunos indios montaraces para traerlos al conocimiento de Dios nuestro señor, a que le respondió que no y pidió licencia para irlos a buscar por los montes y serranías”. Extracto del Consejo de los servicios prestador por don Pablo Paxbolón, cacique de Tixchel, en diversas entradas a reducir indios montaraces huidos y gentiles, 1565-1612. AGI, México, 138. Reproducido en Gabriela Solís y Paola Peniche, Idolatría y sublevación…, p. 3.

En agosto de 1604 indios “cimarrones que están poblados y vecinos en el monte”, explicaron que se “fueron huyendo a los montes –donde ahora tienen sus casas y moradas– porque eran muy vejados por los españoles tratantes”, y pedían que les permitiesen permanecer ahí y que “ningunos españoles vayan al monte donde ellos son vecinos ahora”. AGI, México 138. El mismo año, el 5 noviembre, el gobernador don Carlos de Luna y Arellano escribió a los indios huidos haber entendido cómo “habiendo Dios alumbrado vuestros entendimientos para que conociéredes el verdadero camino de vuestra salvación, que es el de su ley evangélica, hábíades salidos de las montañas donde vivís con soledad y trabajo tan grande.” AGI, México 29. Al día siguiente el obispo Diego Vázquez de Mercado dio licencia al presbítero Pedro Sánchez de Aguilar, beneficiado de Chancenote, para ir a reducir a los indios ya bautizados que se habían refugiado en “las montañas del distrito del dicho su partido” y a convertir a los infieles avecindados cerca. AGI, México 299. Documentos reproducidos en Gabriela Solís y Paola Peniche, Idolatría y sublevación…, p. 26-29.

En 1631 el gobernador Fernando Centeno Maldonado, al quejarse de que los franciscanos ignoraban las reglas del Real Patronato, los acusó de tampoco respetar los reales mandatos sobre no imponer a los indios nuevas cargas, “respec-to de que por sus rigores se ausentan y nunca más vuelven con que hay muy grandes cantidades por los desiertos sin poder ser habidos y mueren en su gentilidad en idolatrías”. Carta de Fernando Centeno Maldonado, gobernador de Yucatán, al Rey. 12 de agosto de 1635. AGI, México 360, R. 1, N. 4, imagen 2.

Inés Ortiz Yam, “El monte, recurso agrícola y ámbito espacial de los pueblos yucatecos, siglos XVI-XVIII”, manuscrito.

Relación de Kanpopolché y Chocholá, Mercedes de la Garza (ed.) Relaciones Histórico Geográficas de la Gobernación de Yucatán, México, Universidad Nacional Autónoma de México, v. I, 2008, 498 p., p. 327.

Auto del Teniente de Gobernador concediendo privilegios a don Juan Chan y Ratificación del gobernador Diego Fernández Velasco. Mérida, 19 de diciembre de 1601 y a 1° de enero de 1602. AGI, México, 140. Reproducido en Pedro Bracamonte y Sosa, La perpetua reducción…, p. 26.

Petición de don Francisco Chan para hacer la reducción de indios huidos y comisión del gobernador, Mérida, 6 de noviembre de 1604. AGI, México 140. Reproducido en Pedro Bracamonte y Sosa, La perpetua reducción…, p. 29.

Petición del defensor de indios para que se dé comisión a don Juan Chan para reducir indios huidos y poblar Chancenote y auto del gobernador, San Diego, 22 de junio de 1610. AGI, México 140. Reproducido en Pedro Bracamonte y Sosa, La perpetua reducción…, p. 31.

En cierto sentido Patch hizo ya esta acotación, pues en su delimitación geográfica de la montaña sólo incluyó al sur peninsular. Robert W. Patch, Maya and Spaniard in Yucatan, 1648-1812, Stanford, California, Stanford University Press, 1993, 330 p., p. 46.

Petición de Indios al provincial Gerónimo de Porras para poblarse en Sahcabchén y respuesta del provincial. Sahcabchén, 1° de enero de 1624. Reproducido en Gabriela Solís y Paola Peniche, Idolatría y sublevación…, p. 53-56.

Guy Rozat Dupeyon, América, imperio del demonio, prólogo de Alfonso Men-diola, México, Universidad Hispanoamericana, 1995, 189 p., p. 68.

Guy Rozat Dupeyron, op. cit., p. 68, 69. Guy Rozat Dupeyron, 1996, “Fronteras semióticas. Escritura y alteridad en las crónicas novohispanas”. Disponible en el Archivo de Tiempo y Escritura en http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/fronterassemioticas.htm.

Antonio Rubial Garcia, “Tebaidas en el paraíso. Los ermitaños en la Nueva España”, Historia mexicana, v. 44, n. 3, p. 356.

Guy Rozat Dupeyron, América, imperio del demonio, p. 70, 71.

Fernand Braudel citado por Robert W. Patch, Maya and Spaniard in Yucatan, p. 46.

Petición de indios al provincial Gerónimo de Porras para poblarse en Sahcabchén y respuesta del provincial. Sahcabchén, 1° de enero de 1624. Reproducido en Gabriela Solís y Paola Peniche, Idolatría y sublevación, p. 55.

Carta de Fernando Centeno, gobernador de Yucatán. 2 de diciembre de 1631. AGI, México 360, R. 1, N. 1, imagen 2.

El ministro provincial de San Francisco, fray Antonio Maldonado, al obispo de Yucatán, fray Luis de Piña y Mazo, Mérida, 9 de septiembre de 1786. Archivo Histórico de la Arquidiócesis de Yucatán, Asuntos Pendientes 3.

Petición para que el obispo reciba información de Pedro Sánchez de Aguilar sobre sus servicios en la reducción de idólatras en Nabalam y Chancenote e interrogatorio. Mérida, 4 de diciembre de 1608. AGI, México 299. Reproducido en Pedro Bracamonte y Sosa, La perpetua reducción…, p. 78.

El obispo de Yucatán D. Diego Vázquez de Mercado al Rey. Mérida, 17 de enero de 1607. AGI, México, 369.

Carta del gobernador de Yucatán Martín de Robles al Rey. Mérida, 5 de noviembre de 1653. AGI, México 360, R. 10, N. 48, imagen 1.

Carta del gobernador de Yucatán Fernando Centeno Maldonado al Rey. 2 de septiembre de 1631. AGI, México 360, R. 1, N. 1, imagen 3.

Luis Weckmann, La herencia medieval de México, 2ª ed., México, El Colegio de México–Fondo de Cultura Económica, 1994, 680 p.

Adriana Rocher Salas, “La península de Yucatán: una isla en tierra firme”, en Marta María Manchado López y Miguel Luque Talaván, Fronteras del mundo hispánico: Filipinas en el contexto de las regiones liminares novohispanas, Córdoba, España, Universidad de Córdoba, 2011, 393-414 p., p. 395, 396.

Extracto del Consejo de los servicios prestados por Don Pablo Paxbolón, cacique de Tixchel, en diveras entradas a reducir indios montaraces huidos y gentiles, 1565-1612. AGI, México 138. Reproducido en Gabriela Solís Robleda y Paola Peniche, Idolatría y sublevación…, p. 3-7.

Extracto del Consejo de los servicios prestados por don Pablo Paxbolón, cacique de Tixchel, en diveras entradas a reducir indios montaraces huidos y gentiles, 1565-1612. AGI, México 138. Reproducido en Gabriela Solís Robleda y Paola Peniche, Idolatría y sublevación…, p. 7; Nancy Farriss, La sociedad maya bajo el dominio colonial. La empresa colectiva de la supervivencia, trad. Javier Setó y Bridget Forstall-Comber, Madrid, Alianza Editorial, 1992, 653 p., p. 241.

Nancy Farriss, La sociedad maya …, p. 162.

Documentos con las comisiones y probanzas de don Juan Chan pueden verse en Pedro Bracamonte y Sosa, La perpetua reducción…, p. 11-55.

Extracto del Consejo de los servicios prestados por Don Pablo Paxbolón, cacique de Tixchel, en diversas entradas a reducir indios montaraces huidos y gentiles, 1565-1612. AGI, México 138. Reproducido en Gabriela Solís Robleda y Paola Peniche, Idolatría y sublevación…, p. 4, 5.

Petición de Francisco Sánchez Cerdán al rey para que se le nombre capitán de la conquista de indios. Mérida, 23 de julio de 1611. AGI, México, 130. Reproducido en Gabriela Solís Robleda y Paola Peniche, Idolatría y sublevación…, p. 45.

Ibidem, p. 43.

Véase la introducción de Jesús M. García a Juan de Villagutierre, Historia de la Conquista del Itzá, Madrid, Historia 16, 1985, 800 p., p. 9-11; Grant D. Jones, The conquest of the last Maya kingdom, p. 113-115.

Grant D. Jones, The conquest…, p. 113-114.

Real Cédula dirigida al virrey de la Nueva España para que ayude y favorezca a don Martín de Ursúa y Arizmendi. Madrid, 24 de enero de 1698. Reproducida por Juan de Villagutierre, Historia de la Conquista del Itzá, p. 507, 508.

Licencia del obispo don Diego Vázquez de Mercado para que el doctor Pedro Sánchez de Aguilar reduzca a los idólatras. Mérida, 6 de noviembre de 1604. AGI, México 299. Reproducido en Gabriela Solís Robleda y Paola Peniche, Idolatría y sublevación…, p. 29.

Carta de Francisco de Bazán, Gobernador de Yucatán, al Rey. Mérida de Yucatán, 15 de julio de 1658. AGI, México 360, R. 11, N. 57, imagen 4.

Diego López de Cogolludo, Historia de Yucatán, Madrid, 1688, 791 p, p. 544.

Adriana Rocher Salas, “Sin espacio misional no hay misionero: Auge y declive del ideal evangelizador en la provincia de San José de Yucatán”, en José Román Gutiérrez, Leticia del Río Hernández y Alberto Carrillo Cázares, Los colegios apostólicos de Propaganda Fide: su historia y su legado. Morelia, UAZ-SPAUAZ-Ayuntamiento de Guadalupe-COLMICH, 2007, 233-242 p., p. 236, 237.

Al respecto véase Papeles sobre las misiones y conversiones de la Provincia de Yucatán adjuntos a la carta del virrey marqués de Mancera, México, 26 de noviembre de 1671. AGI, México 45 N. 87; José M. Chávez Gómez, La custodia de San Carlos de Campeche…

Fray Francisco de Ayeta, Último recurso de la provincia de san Joseph de Yucatán, destierro de tinieblas en que ha estado sepultada su inocencia, Impreso en Madrid, 1693, 201 p., p. 189, 190.

Memorial del pleito que sigue la clerecía de la provincia de Yucatán con los religiosos de la Orden de San Francisco de la misma provincia sobre Diez beneficios, ó curatos de indios. Real Academia de la Historia, Jesuitas, CLVI, 17, f. 130.

Fray Francisco de Ayeta, Último recurso…, p. 188.

Means Ainsworth, History of the Spanish Conquest of Yucatán and the Itzás, Cambridge, Massachussets, Published by the Museum, 1917, 270 p.; France V. Scholes y Ralph L. Roys, The Maya-Chontal Indians of Acalán-Tixchel, 2a. ed., Norman, University of Oklahoma Press, 1968, 565 p.

Laura Caso Barrera, Caminos en la selva. Migración, comercio y resistencia: mayas, yucatecos e itzáes, siglos XVII-XIX. México, El Colegio de México-Fondo de Cultura Económica, 2002.

Grant D. Jones, The conquest of the last maya kingdom…

Pedro Bracamonte y Sosa, La conquista inconclusa de Yucatán…

Gabriela Solís Robleda y Paola Peniche, Idolatría y sublevación…

Pedro Bracamonte y Sosa, La perpetua reducción…

José M. Chávez Gómez, La custodia de San Carlos de Campeche: …

Adriana Rocher Salas, “Sin espacio misional no hay misionero:…”

Una versión preliminar del presente texto fue presentado en el coloquio “En las márgenes del imperio: Historias y narrativas en las fronteras del dominio español”, realizado en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM, con sede en Mérida, Yucatán, en noviembre de 2011. Asimis-mo, agradezco la atenta lectura del doctor Gerardo Lara Cisneros, cuyos comentarios contribuyeron a atar algunos de los cabos sueltos presentes en dicha versión inicial.