Describir la utilización de servicios sanitarios y sociales, y analizar la influencia de la capacidad funcional para las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) y de otros factores en su utilización.

MétodoEstudio transversal en personas mayores de 64 años no institucionalizados de una zona básica de salud rural de Zaragoza. Variables dependientes: utilización de distintos servicios sociales y sanitarios. Variable independiente principal: capacidad funcional para las AIVD según Lawton-Brody. Variables modificadoras del efecto: sociodemográficas, ejercicio físico, comorbilidad, salud autopercibida, ayuda para caminar, recursos sociales y recursos económicos (OARS-MAFQ). La relación entre el uso de servicios y la capacidad funcional para las AIVD se evaluó utilizando OR crudas (ORc) y ajustadas (ORaj) con sus IC del 95% mediante modelos de regresión logística multivariantes.

ResultadosLas personas más mayores y las que mostraron peor capacidad funcional en AIVD utilizaron con mayor frecuencia los servicios sociales y sanitarios. Ser mujer, tener peor estado de salud, no hacer ejercicio físico y contar con escasos recursos sociales y económicos determinaron un mayor uso de servicios sanitarios. Ser hombre, tener bajo nivel de estudios y escasos recursos sociales condicionaron una mayor utilización de servicios sociales de ayuda domiciliaria. La actividad física regular y utilizar ayudas para caminar se asociaron a mayor participación en actividades recreativas.

ConclusionesLa probabilidad de utilizar los servicios sociales y sanitarios aumentó en las personas más mayores y con peor capacidad funcional para las AIVD. Su utilización más concreta varió según las diferencias en salud, sociodemográficas y contextuales.

To describe the use of health and social services, and to analyze the influence of functional capacity for Instrumental Activities of Daily Living (IADL) and other factors in their use.

MethodCross-sectional study in a non-institutionalized population older than 64 years old in a basic rural health area of Zaragoza. Dependent variables: use of different health and social services. Main independent variable: functional capacity for IADL according to the Lawton-Brody. Confounding variables: sociodemographic, physical exercise, comorbidity, self-perceived health, walking aids, social resources and economic resources (OARS-MAFQ). The relationship between the use of services and functional capacity for IADL was assessed using crude OR (ORC) and adjusted (adjusted OR) with CI95% by means of multivariate logistic regression models.

ResultsThe use of social and health services increased with age and worse functional capacity for IADL. The increased use of health services was related with bad stage of health, limited social and economic resources, physical inactivity and female. The increased use of home help services was related with limited social resources, low education level and male. Regular physical activity and using walking aids were associated with greater participation in recreational activities.

ConclusionsThe probability of using social and health services increased in older people with impaired functional capacity for IADL. The specific use of them changed according to differences in health, demographic and contextual features.

En la coyuntura actual, con un gran envejecimiento poblacional y un país en crisis económica, se hace cada vez más necesario un nuevo abordaje en la provisión de la asistencia sanitaria y de los servicios sociales adecuados, que permita promover en la población anciana un envejecimiento con éxito y la permanencia del paciente crónico en el domicilio, evitando los ingresos hospitalarios, la dependencia grave y la institucionalización1.

Estudios transversales y longitudinales han intentado evaluar, bajo distintos modelos (epidemiológicos, psicosociales, sociológicos y económicos), los determinantes que pueden influir en la utilización de servicios sanitarios y/o sociales en las personas mayores, siendo el más conocido el de Andersen. En estas investigaciones, se consideran factores importantes: el estado de salud, las características sociodemográficas, factores económicos, las políticas sociosanitarias que dentro del contexto cultural de la persona pueden actuar como facilitadores o barreras en la conducta de las personas mayores e influir tanto en la demanda de servicios, como en el acceso a la asistencia2–8.

Hay evidencia de que la capacidad funcional para las actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD) es determinante para el manejo independiente de las personas mayores en la comunidad. Del mismo modo, la funcionalidad para estas actividades se ha mostrado como predictora del uso de servicios3.

Sin embargo, las relaciones entre los distintos determinantes y el uso particular de algunos servicios no son todavía claros. Algunos trabajos que abordan el tema intentan agrupar a los sujetos según el riesgo de utilizar más algún tipo de servicio; otros se centran en analizar los servicios en enfermedades concretas prevalentes en las personas mayores o solo recogen el uso de algunos tipos de servicio9-14.

Pocos estudios existen en España que analicen el uso de recursos sociosanitarios en un contexto geográfico y social diferente del urbano, como es el medio rural15,16, pero está claro que para la atención de las necesidades específicas de este segmento poblacional es vital contar con información que permita conocer su situación de salud y del entorno social; por esta razón, este estudio tiene como objetivos describir la utilización, por las personas mayores del medio rural de Aragón, de distintos servicios sociales y sanitarios, y analizar la influencia de la capacidad funcional para las AIVD y de otros factores en la mayor utilización de algunos de los servicios estudiados.

MetodologíaTipo de estudio. Población y muestraEstudio transversal en mayores de 64 años no institucionalizados, pertenecientes a la Zona Básica de Salud de Casetas (Zaragoza). Esta zona forma parte del Área de Salud 3 de Zaragoza e incluye 4 municipios y 11 entidades de población, todos ellos rurales.

Son criterios de inclusión: tener 65 años o más, estar dados de alta en la Tarjeta Sanitaria de la Zona Básica de Salud de Casetas y firmar un consentimiento informado de participación en el estudio. Se excluyó a las personas que no se encontraron en su domicilio en 3 ocasiones diferentes durante el periodo de recogida de datos y a los que tuvieron más de 7 fallos en el cuestionario de Pfeiffer, ya que la entrevista fue respondida por el sujeto a estudio. Un entrevistador, entrenado previamente en el uso del cuestionario, realizó, desde enero hasta diciembre del 2009, las entrevistas en domicilio tras obtener el consentimiento informado.

La población diana ascendió a 1.299 personas. Tras las pérdidas ocasionadas, el estudio se realizó con 787 personas (fig. 1).

Definición de variables e instrumentos de medidaLas variables dependientes, las sociodemográficas y las relacionadas con la utilización de servicios sociales y sanitarios, en los 6 meses anteriores a la entrevista, se recogieron mediante el cuestionario OARS-MAFQ (OARS) en su versión validada y adaptada al castellano17. Del exhaustivo contenido del OARS se toma en consideración, para este trabajo, el uso de servicios sociales y sanitarios correspondientes a distintos tipos de necesidades (ayuda geriátrica domiciliaria, tiempo libre, sanitarias y otras).

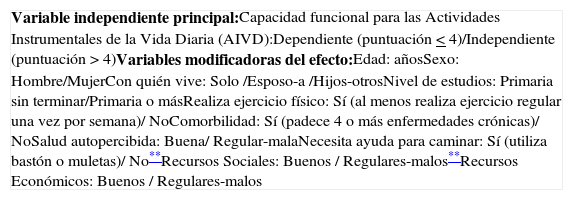

Para medir la capacidad funcional para las AIVD, se utilizó el test de Lawton-Brody18. La definición de variables, su recodificación y los instrumentos con que fueron recogidas aparecen reflejadas en las tablas 1 y 2.

Definición, recodificación e instrumento de medida* de las variables dependientes

| ¿En los seis meses anteriores a la entrevista…Dónde le atiende su médico de cabecera?: Domicilio/Centro de SaludHa necesitado y tenido ayuda de personal sanitario para realizar algún tratamiento médico?: Sí /NoHa necesitado y tenido ayuda para su cuidado personal diario?: Sí /NoHa necesitado y tenido ayuda para realizar las tareas domésticas?: Sí /NoHa necesitado y tenido ayuda para preparar la comida a diario?: Sí /NoTiene concedida la prestación de teleasistencia?: Sí /NoHa necesitado y tenido ayuda para resolver algún asunto legal?: Sí /NoHa necesitado y tenido ayuda en la rehabilitación de la vivienda?**: Sí /NoHa participado en actividades recreativas y viajes?: Sí /No |

Definición, recodificación e instrumento de medida* de la variable independiente principal y las modificadoras del efecto

| Variable independiente principal:Capacidad funcional para las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD):Dependiente (puntuación < 4)/Independiente (puntuación > 4)Variables modificadoras del efecto:Edad: añosSexo: Hombre/MujerCon quién vive: Solo /Esposo-a /Hijos-otrosNivel de estudios: Primaria sin terminar/Primaria o másRealiza ejercicio físico: Sí (al menos realiza ejercicio regular una vez por semana)/ NoComorbilidad: Sí (padece 4 o más enfermedades crónicas)/ NoSalud autopercibida: Buena/ Regular-malaNecesita ayuda para caminar: Sí (utiliza bastón o muletas)/ No**Recursos Sociales: Buenos / Regulares-malos**Recursos Económicos: Buenos / Regulares-malos |

Tras valorar los 9 ítems que hacen referencia a recursos sociales y los 16 que hacen referencia a recursos económicos, ambos quedan clasificados en 6 categorías: excelentes, buenos, ligeramente deteriorados, moderadamente deteriorados, severamente deteriorados y completamente deteriorados. Para este estudio estas seis categorías han sido recodificadas en: buenos, que incluye excelentes y buenos y regulares/malos para el resto.

La descripción de las variables cuantitativas se realizó con la media ± desviación estándar, y la de las variables categóricas, con frecuencia y porcentajes.

La relación entre el uso de los servicios sanitarios y sociales y la capacidad funcional para las AIVD se evaluó utilizando la OR cruda (ORc) con su intervalo de confianza del 95% (IC del 95%).

Para evaluar, si el resto de las variables actuaban como modificadoras del efecto de la variable independiente principal (AIVD), se diseñaron 9 modelos de regresión logística multivariantes con todas las interacciones de primer orden.

Una vez eliminadas las interacciones no significativas y las variables que no mostraron relación importante en los modelos multivariantes, las OR obtenidas para las AIVD, denominadas OR ajustadas (ORaj), y su IC del 95% se compararon con los obtenidos en los modelos sin términos modificadores del efecto.

Para evitar problemas de multicolinealidad, se exigió que el factor de inflación de la variancia fuera inferior a 519. El nivel de significación fue p<0,05. Se utilizó el paquete estadístico SPSS 19.0.

Este estudio ha sido aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica de Aragón (CEICA).

ResultadosLa edad media ± desviación estándar de los 787 encuestados (80,6% de la población a estudio) fue de 75,2±7,2 años. De ellos, 432 (54,9%) eran mujeres, 433 (56,3%) no habían concluido los estudios primarios, 371 (47,1%) vivían con sus parejas y 464 (59,0%) no realizaban ejercicio físico. Respecto al nivel de salud, 449 (57,1%) estaban diagnosticados de 4 o más enfermedades crónicas, 405 (51,5%) dijeron tener mala salud física, 622 (79,0%) podían desplazarse sin necesidad de utilizar ayudas para caminar (bastón o muletas). Casi todos contaban con buenos recursos sociales y económicos, 728 (92,5%) y 711 (90,3%), respectivamente.

Presentaban dependencia leve-moderada para realizar las AIVD 124 (15,8%) de los encuestados.

Al relacionar estas variables con el sexo, fueron las mujeres las que con diferencia estadísticamente significativa (p<0,05) tenían menor nivel de estudios, vivían solas, no hacían ejercicio físico, presentaban comorbilidad, percibían su salud física como regular/mala, necesitaban alguna ayuda para caminar y contaban con regulares/malos recursos sociales y económicos. La edad media de las mujeres fue mayor que la de los hombres (75,7±7,1 vs. 74,6±7,1; p=0,02).

Respecto al uso de servicios sanitarios sobre los que se les pregunta, a lo largo de los 6 meses anteriores a la entrevista, 108 (13,7%) habían sido visitados por el médico de cabecera en su domicilio y 566 (71,9%) habían precisado de ayuda por parte de personal sanitario para recibir algún tipo de tratamiento médico. Respecto a los servicios sociales, 178 (22,6%) habían necesitado ayuda para realizar su aseo personal, 405 (51,5%) para realizar las tareas domésticas, 378 (48,0%) para preparar la comida, 60 (7,6%) cuentan con servicios de teleasistencia, 165 (21,0%) necesitaban ayuda de muletas o bastón para desplazarse, 445 (56,8%) para solucionar algún problema legal y 138 (17,6%) para rehabilitar su vivienda.

Relación entre capacidad funcional para realizar las actividades instrumentales de la vida diaria y el uso de los serviciosComo puede apreciarse en las tablas 3–5, la probabilidad de utilizar todos los servicios analizados fue mayor entre los que tenían regular/mala capacidad funcional para realizar las AIVD. El rango en el que varió este aumento está comprendido entre 21,3 veces para el servicio atención del médico de cabecera en su domicilio (ORc=21,3; IC del 95%=13,2-34,6) y 1,6 para el servicio rehabilitación de la vivienda (ORc=1,6; IC del 95%=1,0-2,5).

Riesgo de utilizar los servicios sanitarios según capacidad funcional para las AIVD crudas y ajustadas por variables modificadoras del efecto

| OR cruda (IC del 95%) | OR ajustada (IC del 95%) | |

| Atención sanitaria domicilio | ||

| Capacidad funcional AIVD: regular/mala | 21,3 (13,2-34,6) | 8,1 (4,4-14,7) |

| Edad, años | 1,1 (1,0-1,2) | |

| Sexo, mujer | 2,3 (1,2-4,3) | |

| Ejercicio físico: no | 10,5 (3,1-35,6) | |

| Salud autopercibida: regular/mala | 2,2 (1,1-4,3) | |

| Necesita ayuda para caminar: sí | 2,7 (1,5-4,7) | |

| Recursos sociales: regulares/malos | 3,1 (1,1-9,1) | |

| Recursos económicos: regulares/malos | 3,6 (1,2-11,4) | |

| Ayuda personal sanitario para tratamiento | ||

| Capacidad funcional AIVD: regular/mala | 8,0 (3,6-17,4) | 2,9 (1,3-6,7) |

| Edad, años | 1,1 (1,0-1,1) | |

| Ejercicio físico: no | 1,7 (1,2-2,5) | |

| Comorbilidad: sí | 2,6 (1,9-3,7) | |

| Recursos económicos: regulares/malos | 3,3 (1,4-8,0) | |

AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria.

Riesgo de utilizar los servicios sociales a diario según capacidad funcional para las AIVD crudas y ajustadas por variables modificadoras del efecto

| OR cruda (IC del 95%) | OR ajustada (IC del 95%) | |

| Ayuda en su cuidado personal diario | ||

| Capacidad funcional AIVD: regular/mala | 18,3 (11,5-28,9) | 8,3 (4,7-14,8) |

| Edad, años | 1,1 (1,0-1,1) | |

| Nivel estudios: primaria sin terminar | 2,0 (1,2-3,3) | |

| Ejercicio físico: no | 1,7 (1,0-3,0) | |

| Comorbilidad: sí | 2,2 (1,3-3,7) | |

| Salud autopercibida: regular/mala | 1,9 (1,2-3,2) | |

| Necesita ayuda para caminar: sí | 4,6 (2,8-7,4) | |

| Recursos sociales: regulares/malos | 2,9 (1,3-6,3) | |

| Ayuda regular en las labores domésticas | ||

| Capacidad funcional AIVD: regular/mala | 14,6 (7,5-28,3) | 9,3 (4,5-19,1) |

| Edad, años | 1,0 (1,0-1,1) | |

| Sexo, mujer | 0,2 (0,1-0,3) | |

| Ejercicio físico: no | 2,2 (1,6-3,2) | |

| Necesita ayuda para caminar: sí | 3,6 (2,3-5,8) | |

| Ayuda en preparar la comida diaria | ||

| Capacidad funcional AIVD: regular/mala | 13,9 (7,5-25,8) | 15,0 (7,3-30,4) |

| Edad, años | 1,0 (1,0-1,1) | |

| Sexo: mujer | 0,07 (0,04-0,1) | |

| Necesita ayuda para caminar: sí | 5,4 (3,2-9,0) | |

| Teleasistencia | ||

| Capacidad funcional AIVD: regular/mala | 2,5 (1,4-4,5) | 0,6 (0,3-1,3) |

| Edad, años | 1,2 (1,1-1,2) | |

| Sexo, mujer | 4,8 (2,2-10,8) | |

| Nivel estudios: primaria sin terminar | 2,7 (1,2-6,0) | |

| Salud autopercibida: regular/mala | 3,2 (1,6-6,7) | |

AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria.

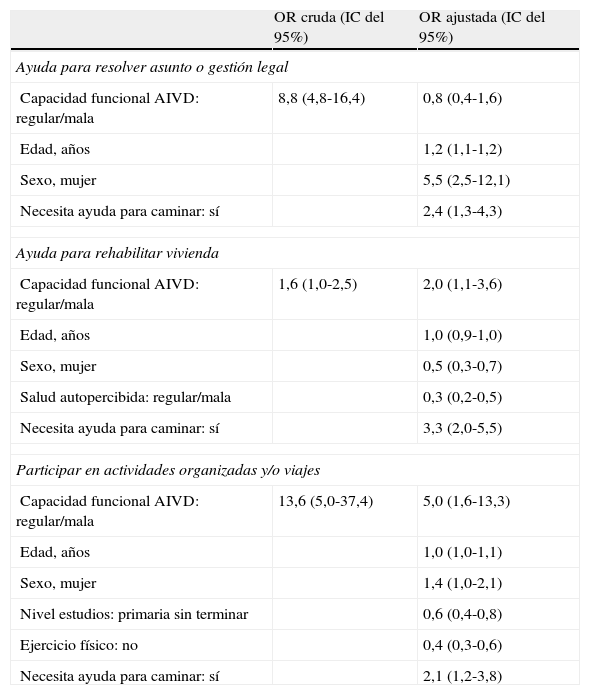

Riesgo de utilizar los otros servicios sociales según capacidad funcional para las AIVD crudas y ajustadas por variables modificadoras del efecto

| OR cruda (IC del 95%) | OR ajustada (IC del 95%) | |

| Ayuda para resolver asunto o gestión legal | ||

| Capacidad funcional AIVD: regular/mala | 8,8 (4,8-16,4) | 0,8 (0,4-1,6) |

| Edad, años | 1,2 (1,1-1,2) | |

| Sexo, mujer | 5,5 (2,5-12,1) | |

| Necesita ayuda para caminar: sí | 2,4 (1,3-4,3) | |

| Ayuda para rehabilitar vivienda | ||

| Capacidad funcional AIVD: regular/mala | 1,6 (1,0-2,5) | 2,0 (1,1-3,6) |

| Edad, años | 1,0 (0,9-1,0) | |

| Sexo, mujer | 0,5 (0,3-0,7) | |

| Salud autopercibida: regular/mala | 0,3 (0,2-0,5) | |

| Necesita ayuda para caminar: sí | 3,3 (2,0-5,5) | |

| Participar en actividades organizadas y/o viajes | ||

| Capacidad funcional AIVD: regular/mala | 13,6 (5,0-37,4) | 5,0 (1,6-13,3) |

| Edad, años | 1,0 (1,0-1,1) | |

| Sexo, mujer | 1,4 (1,0-2,1) | |

| Nivel estudios: primaria sin terminar | 0,6 (0,4-0,8) | |

| Ejercicio físico: no | 0,4 (0,3-0,6) | |

| Necesita ayuda para caminar: sí | 2,1 (1,2-3,8) | |

AIVD: actividades instrumentales de la vida diaria.

Al introducir en los modelos las variables modificadoras del efecto, puede observarse en la columna de ORaj de las tablas 3–5 que la probabilidad de utilizar casi todos los servicios sociales y sanitarios continuaba siendo mayor entre los que tenían regular/mala capacidad funcional para realizar las AIVD.

Al comparar ambas OR, cruda y ajustada, se apreció que la ORaj era menor que la ORc para los servicios: atención sanitaria a domicilio (8,1 vs. 21,3); necesidad de ayuda por parte del personal sanitario para recibir algún tratamiento médico (2,9 vs. 8,0); ayuda para realizar su cuidado personal diario (8,3 vs. 18,3); ayuda regular para realizar las labores domésticas (9,3 vs. 14,6), y participación en actividades organizadas y/o viajes (5,0 vs. 13,6). Sin embargo, resultó mayor para los servicios: ayuda en la preparación de las comidas diarias (15,0 vs. 13,9) y en la rehabilitación de la vivienda (2,0 vs. 1,6). Para el servicio de teleasistencia, dejó de ser estadísticamente significativa.

Al analizar las variables modificadoras del efecto, pudo comprobarse que la probabilidad de utilizar todos los servicios aumentó conforme aumentaba la edad, a pesar de no alcanzar la significación estadística. Respecto al sexo, los hombres tenían mayor probabilidad de necesitar ayuda para realizar las tareas domésticas (OR=5,0; IC del 95%=3,3-10,0), preparar las comidas a diario (OR=14,3; IC del 95%=10,0-25,0) y rehabilitar su vivienda (OR=2,0; IC del 95%=1,4-3,3). Sin embargo, las mujeres utilizaban con mayor probabilidad la atención sanitaria a domicilio (OR=2,3), teleasistencia (OR=4,8) y ayuda para resolver algún asunto legal (OR = 1,4).

No haber terminado los estudios primarios aumentó la probabilidad de necesitar ayuda para el cuidado personal diario (OR=2,0) y tener concedida la prestación de teleasistencia (OR=2,7), mientras que los que tenían mayor nivel de estudios era más probable que participaran en actividades organizadas y viajes (OR=1,7; IC del 95%=1,3-2,5).

Respecto a la salud y los hábitos de vida, se apreció que eran los que no realizan ejercicio físico los que con mayor probabilidad recibieron atención sanitaria a domicilio (OR=10,5), ayuda de personal sanitario para realizar algún tratamiento médico (OR=1,7), para su cuidado personal diario (OR=1,7) y para realizar las tareas domésticas (OR=2,2). Los que realizaban ejercicio físico fueron los que con mayor probabilidad habían participado en actividades organizadas y/o viajes (OR=2,5; IC del 95%=1,7-3,3).

Los que presentaban comorbilidad fueron los que con mayor probabilidad recibieron ayuda del personal sanitario para realizar algún tratamiento médico (OR=2,6) y para el cuidado personal diario (OR=2,2).

Los que dijeron tener regular/mala salud autopercibida fueron los que con mayor probabilidad utilizaron el servicio de atención sanitaria a domicilio (OR=2,2), ayuda para su cuidado personal diario (OR=1,9) y para tener concedida la prestación de teleasistencia (OR=3,2). Los que percibían su salud como buena fueron los que utilizaron con mayor probabilidad alguna ayuda para rehabilitar su vivienda (OR=3,3; IC del 95%=2,0-5,0).

Los que necesitaban ayudas para caminar fueron con mayor probabilidad atendidos por el médico de cabecera en su domicilio (OR=2,7), necesitaron ayuda para su cuidado personal diario (OR=4,6), realizar las tareas domésticas (OR=3,6), preparar la comida a diario (OR=5,4), resolver algún asunto legal (OR=2,4) y rehabilitar su vivienda (OR=3,3). También fue más probable que participaran en actividades recreativas y viajes (OR=2,1).

Los que tenían escasos recursos sociales eran visitados por el médico en su domicilio con mayor probabilidad (OR=3,1) y necesitaban ayuda en su cuidado personal diario (OR=2,9).

Por último, los que tenían escasos recursos económicos fueron visitados por el médico en su domicilio (OR=3,6) y necesitaron ayuda del personal sanitario para recibir algún tratamiento médico (OR=3,3) en mayor proporción.

DiscusiónGlobalmente, los servicios sanitarios más utilizados en el medio rural por las personas mayores son las consultas para algún tratamiento médico. Los servicios sociales usados con mayor frecuencia estuvieron relacionados con la ayuda legal, para la realización de las tareas domésticas y para preparar comidas.

En el estudio de la variabilidad que existe en el uso de servicios además del estado de salud, existen muchas variables que no han sido evaluadas convenientemente, como el entorno social, aspectos psicológicos y oferta de servicios20. No se han encontrado estudios epidemiológicos que se centren en describir en España la utilización de servicios sanitarios y sociales por las personas mayores en el medio rural, pero los patrones de utilización de los servicios que presentamos ponen de manifiesto las necesidades existentes en este medio, donde pueden existir distintas circunstancias que dificultan el acceso a determinados servicios4. Se sabe que las personas mayores desean envejecer y vivir en casa, y ser atendidas por su familia. Eso es especialmente cierto en los entornos rurales, pero muchas veces los allegados no están disponibles por obligaciones laborales o porque viven en otro lugar.

A la vista de los resultados de este estudio, la capacidad funcional para las AIVD influye de manera decisiva en una mayor utilización de los servicios analizados, de forma que a peor capacidad funcional, mayor probabilidad de uso de todos servicios. Para los servicios de ayuda en la preparación de las comidas diarias y en la rehabilitación de la vivienda influyen notablemente, además, la edad y el uso de bastones y muletas para caminar. Distintas publicaciones describen factores que también condicionan el uso de los servicios sociales, como el sexo, el nivel educacional y vivir solos3,13,16,20.

El hecho de que la capacidad funcional actúe conjuntamente con otras variables como determinante en el uso de algunos servicios sociales se pone de manifiesto por la disminución de las ORaj y la precisión de sus IC respecto a estos mismos estimadores de los modelos univariantes. Esto ocurre para la utilización de todos los servicios, excepto«ayuda para preparar la comida a diario» y «tener concedida la prestación de teleasistencia», desapareciendo en esta variable la significación estadística. Coincidiendo con otros trabajos, en la prestación del servicio de teleasistencia hay que considerar factores psicológicos (actitud, motivación, rechazo a su dependencia, miedo a su uso, falta de difusión, información y formación, etc.) y sociodemográficos: sexo, edad, dificultad de acceso, nivel educativo e ingresos21,22.

La comorbilidad en las personas ancianas se asocia a mayor ayuda para el tratamiento médico y en el cuidado personal diario. La presencia de enfermedades crónicas invalidantes determina la mayor parte de la limitación en la capacidad funcional, pero también esa limitación puede deberse a procesos no registrados y alteraciones sensoriales no recogidas o solo debido a la edad. Así, las variables que pueden definir el estado de salud, salud percibida, comorbilidad y capacidad funcional, pueden justificar de forma significativa la probabilidad de contacto médico, incluso asociadas estas variables al sexo, influir en el acceso y en el patrón de los servicios utilizados3,6,23–25. Para Gené Badia et al.16, los sujetos que reciben servicios domiciliarios médicos suelen también recibir algún tipo de servicio social, aumentando esta proporción con el grado de dependencia, la severidad de la enfermedad y la falta de soporte familiar.

A mayor edad, existe una tendencia a utilizar más los servicios, aunque sin alcanzar la significación estadística. Este resultado también se ha obtenido en distintas investigaciones6,16. En la mayoría de los hallazgos empíricos se describe que a mayor edad, mayor utilización de servicios, probablemente debido a la relación entre edad y comorbilidad, que aumentan la discapacidad y la dependencia. Aspectos asociados al envejecimiento, como la mala situación económica, la ausencia de familiares y/o amigos, la dificultad física para deambular, no realizar ejercicio físico, mala salud percibida, etc., también pueden influir en este hecho26,27.

En este estudio son las mujeres las que con una diferencia estadísticamente significativa tienen menor nivel de estudios, viven solas, no hacen ejercicio físico, presentan comorbilidad, perciben su salud como regular/mala, necesitan algún apoyo para caminar, y cuentan con regulares/malos recursos económicos y sociales. Este hecho justificaría que las mujeres precisen más visitas sanitarias en el domicilio, tengan concedida la prestación de teleasistencia y necesiten de ayuda para resolver algún asunto legal. Los hombres, en proporción significativamente mayor, necesitan ayuda para realizar las labores del hogar, preparar las comidas y para rehabilitar su vivienda. Está ampliamente aceptado que el género marca diferencias importantes en la necesidad de atención y en la utilización de servicios. La mayor supervivencia y morbilidad crónica de la mujer junto a diferencias socioculturales (viudedad, malos recursos económicos, baja educación, papel de cuidadora, creencias) determinan un aumento del riesgo de discapacidad y dependencia selectiva20,25,28–31.

Una pequeña proporción de sujetos (21%) utilizaba ayudas para caminar, siendo clara la relación de esta variable con el mayor uso de ayudas a domicilio, sanitarias y sociales, incluyendo la prestación de teleasistencia y la rehabilitación de su vivienda. Para Mathieson et al.32, aunque la salud y la capacidad funcional influyen en la utilización de ayudas para andar y en adaptaciones del hogar, su efecto va disminuyendo con la edad, por mayor discapacidad y por factores económicos. La mayor participación en actividades recreativas hace pensar que el uso de estas ayudas actúan como facilitadoras sobre el estado funcional de estos sujetos, tal y como describen algunos estudios33.

Por otra parte, realizar actividad física regular se ha relacionado con envejecimiento con éxito y con una buena capacidad física y mental, incluso en las personas más ancianas y con discapacidad para moverse. Esto justificaría el hallazgo de que su realización determinara un menor uso de servicios y que, con mayor probabilidad, hayan participado en actividades organizadas y/o viajes34–37.

Finalmente, la literatura pone extensamente de relieve la importancia de las relaciones sociales en el cuidado de la salud física y mental; concretamente, se consideran de gran importancia en nuestra sociedad las redes familiares, amigos y vecinos, sobre todo en personas más ancianas y de bajo nivel socioeconómico, lo que coincide con nuestros hallazgos de que a escasos recursos sociales, mayor probabilidad de ser visitados por el médico en su domicilio y necesitar ayuda en su cuidado personal diario38–40.

Las limitaciones de esta investigación están relacionadas con el diseño del estudio transversal, que no permite establecer relaciones de causalidad, con los sesgos de la utilización de encuestas (memoria, cortesía y duración) y con el posible sesgo debido a la utilización de la escala de Lawton-Brody, que no adapta las tareas propias de cada sexo. Junto a estos, la falta de inclusión de factores que también pueden influir en la utilización de los servicios, como son los psicológicos, y la utilización de variables más objetivas relativas al funcionamiento físico (velocidad de la marcha).

ConclusionesLa probabilidad de utilizar casi todos los servicios sociales y sanitarios es mayor entre las personas mayores que tienen regular/mala capacidad funcional para realizar las AIVD, independientemente de otros factores. Además, las variables de necesidad de salud están relacionadas fundamentalmente con el uso de servicios sanitarios. Ser mujer, tener mala salud autopercibida y bajo nivel de estudios, con tener concedida la prestación de teleasistencia. Ser hombre, con los servicios de ayuda para labores domésticas y preparación de comidas. El cuidado personal diario se ha relacionado fundamentalmente con malos recursos sociales, necesidad de ayuda para caminar y comorbilidad.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.