Los efectos que la pandemia por la COVID-19 ha podido tener en el desarrollo del lenguaje de la población infantil son todavía poco conocidos. En este estudio investigamos el efecto de la pandemia sobre el desarrollo del lenguaje evaluando el nivel de vocabulario y el nivel morfosintáctico en una muestra de niños y niñas de entre 18 y 31meses.

Participantes y métodoLa muestra está compuesta por 153 niños y niñas de entre 18 y 31meses de edad. De estos participantes, 82 nacieron y se evaluaron antes de la pandemia (grupo PRE) y los otros 71 nacieron durante la pandemia y se evaluaron al final del curso 2021/2022, el último curso en el que se han mantenido medidas restrictivas derivadas de la pandemia en el contexto escolar (grupo POST). Los dos grupos de niños estaban igualados por edad y por nivel de estudios de las madres, y asistían a escuelas infantiles de similares características socioeconómicas.

ResultadosSe observan puntuaciones más bajas tanto en nivel de vocabulario como de desarrollo morfosintáctico en los participantes del grupo POST que en los participantes del grupo PRE. Estos hallazgos son consistentes con los escasos estudios previos sobre el desarrollo lingüístico de los niños durante la pandemia.

ConclusionesLas medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19 han tenido un impacto negativo en el desarrollo del lenguaje de los niños y niñas menores de 3años de edad. Es necesario prestar una atención especial a las necesidades de estos niños en el futuro próximo.

The effects that the COVID-19 pandemic may have had on the language development of children are still poorly understood. In this study, we examine the effect of the pandemic on this development by analyzing the vocabulary and the morphosyntactic level in a sample of toddlers.

Participants and methodOne hundred and fifty-three boys and girls between 18 and 31months of age participated in the study. Of these participants, 82 were born and evaluated before the pandemic (PRE group) and the other 71 were born during the pandemic and were evaluated at the end of the 2021/2022 academic year, the last academic year in which restrictive measures derived from the pandemic were maintained in the schools (POST group). Both groups were matched by age and mother's educational level and attended nursery schools with similar socioeconomic characteristics.

ResultsWe found lower scores both in vocabulary and morphosyntactic development in the POST group than in the PRE group. These findings are consistent with the scarce previous studies on children's language development during the pandemic.

ConclusionsThe measures adopted during the COVID-19 pandemic have had a negative impact on the language development of children under 3years of age. It is necessary to pay special attention to these children due to the needs they may require in the immediate future.

La crisis generada a raíz de la pandemia por la COVID-19 ha tenido efectos sustanciales en múltiples ámbitos, especialmente en la salud mental de la población. Tanto la incertidumbre generada por la propia enfermedad como las medidas tomadas para controlarla (confinamiento, restricciones en la movilidad, aislamiento social, etc.) han tenido un gran impacto para la población en general (Chiesa et al., 2021; Rajkumar, 2020; Salari et al., 2020).

En este sentido, aunque la población infantil ha sufrido cuadros más leves de la enfermedad (Calvo et al., 2021), los niños y adolescentes también han padecido los efectos de la COVID-19 en un momento de pleno desarrollo. Los datos indican que, durante el confinamiento, los casos de niños y niñas con síntomas emocionales, de conducta o con alteraciones en el sueño aumentaron de forma significativa (Gatell-Carbó et al., 2021; Viola y Nunes, 2022).

Además del impacto en los aspectos psicológicos mencionados, la excepcional situación que hemos vivido ha tenido efectos en otros aspectos, como, por ejemplo, en el desarrollo lingüístico de los bebés nacidos durante la pandemia (Viola y Nunes, 2022). Las medidas necesarias para afrontar la COVID-19, tales como el aislamiento social, el confinamiento o la necesidad de llevar mascarilla, han afectado a la experiencia vital y a las primeras interacciones sociales de los niños nacidos a finales de 2019, dado que, por ejemplo, en España, donde el presente estudio se lleva a cabo, el periodo inicial de confinamiento comenzó en el primer trimestre de 2020. Como es bien conocido, los primeros meses de vida son fundamentales para el desarrollo cognitivo, emocional y social. Al mismo tiempo, numerosas investigaciones han constatado la importancia de participar en situaciones de interacción personal y social para un adecuado desarrollo comunicativo y lingüístico (para una revisión, véase, por ejemplo, Rowe y Snow, 2020). En el caso de los bebés nacidos durante la pandemia, su experiencia en el mundo se inició de forma muy diferente a la de los niños nacidos antes de que la crisis generada por la COVID-19 modificara las costumbres, el modo de vida y los hábitos de relación. En este sentido, cabe preguntarse por el efecto que todas estas consecuencias de la pandemia podrían haber tenido en el desarrollo temprano del lenguaje, que es especialmente sensible a la interacción social. El confinamiento y el aislamiento social han restringido las posibilidades de contacto social y han limitado también la variedad de contextos y experiencias de los bebés. Además, el uso de mascarillas dificulta enormemente la percepción del habla y la discriminación auditiva (Caniato et al., 2021; Teira y Pomares Gómez, 2022). Este aspecto es muy relevante en momentos iniciales del desarrollo, en los que se están poniendo en marcha habilidades de identificación de sonidos, segmentación del lenguaje y comprensión de palabras (Mariscal y Gallo, 2014).

Son todavía escasos los estudios que han mostrado evidencia acerca del impacto negativo de las medidas de aislamiento social y del uso de mascarillas en el desarrollo de lenguaje (Araújo et al., 2021; Charney et al., 2022; Viola y Nunes, 2022). No obstante, sí existen trabajos y evidencia relevante en torno a esto. Por ejemplo, investigaciones como las de Deoni et al. (2022) o de Shuffrey et al. (2022) sugieren una evolución más lenta, no solo en el desarrollo general, sino también lingüístico, de los niños nacidos durante la pandemia que de los niños nacidos antes de esta. En nuestro estudio, con la finalidad de aportar datos que ayuden a determinar el posible impacto de la pandemia en el desarrollo temprano del lenguaje de los niños, contrastamos los datos sobre desarrollo léxico y morfosintáctico de niños nacidos desde octubre de 2019 hasta noviembre de 2020 (cuyo desarrollo temprano se ha producido durante la pandemia) con los datos de niños de edades y contextos socioeconómicos similares nacidos anteriormente. Esto supone centrar el estudio en el momento evolutivo en el que suelen aparecer las primeras palabras y las primeras combinaciones léxicas, adquisiciones sumamente importantes para el desarrollo posterior. Por lo tanto, el objetivo de este estudio consiste en determinar si la pandemia ha tenido efectos adversos sobre el desarrollo temprano del lenguaje de los niños de nuestra muestra.

MétodoParticipantesParticiparon en el estudio 153 niños y niñas de edades comprendidas entre los 18 y los 31meses. Los participantes pertenecían a dos grupos en función de su fecha de nacimiento. Como parte de un estudio longitudinal previo más amplio, centrado en el desarrollo comunicativo y lingüístico, recogimos datos de 42niños y 40niñas de edades comprendidas entre los 20 y los 30meses. Todos estos participantes nacieron con anterioridad a 2018, de forma que en el momento en el que se tomaron sus datos sobre desarrollo lingüístico, este no se había visto afectado por la pandemia. Sus padres o tutores legales cumplimentaron el inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur (CDI) (López-Ornat et al., 2005), cuyas características se explican más adelante. Los datos de estos participantes fueron incluidos en el grupo Prepandemia (PRE).

En julio de 2022 solicitamos a las escuelas participantes en el primer estudio la colaboración de las familias de niños y niñas nacidos entre octubre de 2019 y diciembre de 2020. Las familias participantes firmaron el consentimiento informado y cumplimentaron el inventario CDI. Algunas de las escuelas infantiles que colaboraron en la primera recogida de datos habían cerrado como consecuencia de la pandemia, de modo que completamos la muestra con escuelas infantiles de características sociodemográficas similares a las de la primera toma de datos. Así, obtuvimos los datos de 71 participantes (38niñas y 33niños) de edades comprendidas entre los 18 y los 31meses. Los datos de estos participantes fueron incluidos en el grupo Postpandemia (POST).

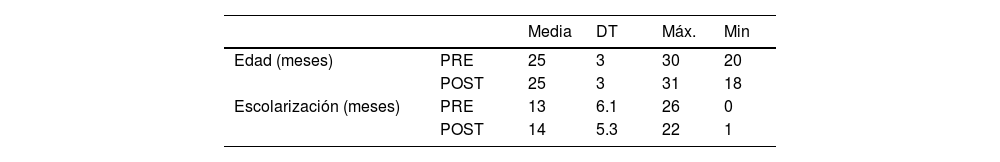

Los datos descriptivos relativos a la edad de ambos grupos se recogen en la tabla 1.

Todos los procedimientos y protocolos utilizados han sido aprobados por el comité de Ética de la Universidad (anónimo para revisión) y en consonancia con la Declaración de Helsinki.

MaterialesPara poder contar con una medida fiable del nivel de desarrollo lingüístico, utilizamos el Inventario de Desarrollo Comunicativo MacArthur (CDI). Se trata de un informe parental ampliamente utilizado tanto en intervención como en investigación, que incluye en la parteII un análisis sobre las conductas comunicativas típicas entre los 15 y los 30meses de edad. Este material contiene distintos apartados que evalúan conductas comunicativas no verbales, usos del lenguaje y longitud de oraciones, entre otros. En particular, respecto al nivel de vocabulario, se registra la producción de este partiendo de una muestra de 588 palabras que los padres o madres indican si son producidas, o no, por sus hijos. En cuanto al nivel morfosintáctico se refiere, se evalúa presentando ejemplos de oraciones de creciente complejidad sintáctica y morfológica. El adulto ha de indicar cuál es la estructura más parecida que emplea su hijo/a en circunstancias similares. Las medidas de vocabulario y nivel morfosintáctico son las que hemos utilizado para cubrir los objetivos de nuestro estudio. El inventario está baremado con población española y permite obtener percentiles que indican el nivel de vocabulario y de complejidad morfosintáctica. Tal y como indicamos más abajo, el inventario CDI también incluye información de carácter demográfico y socioeconómico.

ProcedimientoA través de la administración del CDI se obtuvo información acerca de distintas variables de interés como son los meses de escolarización, el nivel de estudios de la madre y el nivel de vocabulario. En la tabla 1 se muestran los descriptivos relativos a los meses de escolarización.

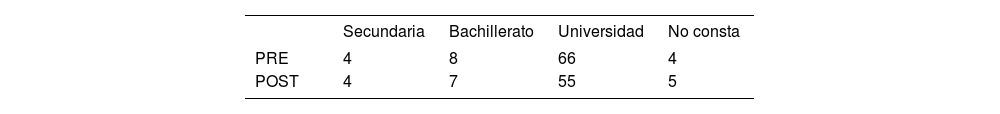

En cuanto al nivel educativo de la madre, una medida tomada tradicionalmente como indicador de estatus socioeconómico (Fernald et al., 2013; Justice et al., 2018), la mayoría de las madres de la muestra contaban con estudios universitarios. En la tabla 2 se recogen las características de ambos grupos a este respecto.

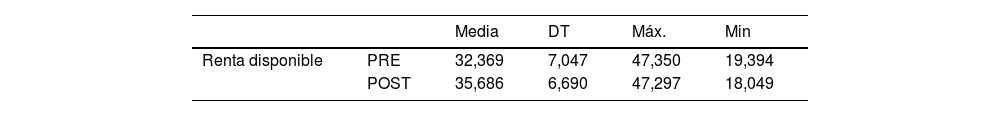

Dado que estudios recientes (Deoni et al., 2022) sugieren que el nivel socioeconómico puede ser un factor de protección frente a dificultades en el desarrollo comunicativo y lingüístico en el caso de los niños nacidos en pandemia, obtuvimos a partir del código postal del lugar de residencia los datos de renta media disponible proporcionados por la Agencia Tributaria. En el caso de que el dato del código postal no se hubiera cumplimentado en el cuestionario, tomamos el código postal de la escuela de referencia. La tabla 3 muestra los datos relativos a la renta media disponible de ambos grupos. Los datos muestran que ambos grupos pueden clasificarse como clase media.

ResultadosPara asegurar la equivalencia de los grupos, comenzamos los análisis comparando la edad de los participantes, así como el nivel educativo de las madres y la renta disponible, es decir, la renta de la que pueden hacer uso las familias tras hacer frente a las obligaciones tributarias. En relación con la edad y con los meses de escolarización de los participantes de los grupos PRE y POST, no encontramos diferencias significativas entre ellos, ni en la edad (t(151)=−1.47; p=.143), ni en los meses de escolarización (t(139)=−1.01; p=.314). Tampoco se observaron diferencias entre ambos grupos en cuanto al nivel educativo de las madres. Agrupamos las frecuencias de las madres con estudios secundarios y bachillerato dada la baja frecuencia de ambas categorías y realizamos una prueba de chi cuadrado, que muestra dicha ausencia de significación (χ2 (1)=.044, p=.834). Puede concluirse, por tanto, que la distribución del nivel de estudios de las madres es similar en ambos grupos. Sin embargo, sí encontramos diferencias significativas en cuanto a la renta media disponible (t(150)=−2.96; p=.004), siendo la renta media del grupo POST superior a la del grupo PRE.

Para contrastar la existencia de diferencias entre el grupo PRE y el grupo POST en el desarrollo del lenguaje, realizamos un análisis de covarianza (ANCOVA) tomando como variables dependientes las puntuaciones directas y percentiles de vocabulario productivo y complejidad morfosintáctica del cuestionario CDI. Tomamos como covariables la edad y la renta media disponible. No obstante, dado que la variable renta media disponible no mostró ningún efecto significativo en ninguna de las variables dependientes, fue excluida del análisis final.

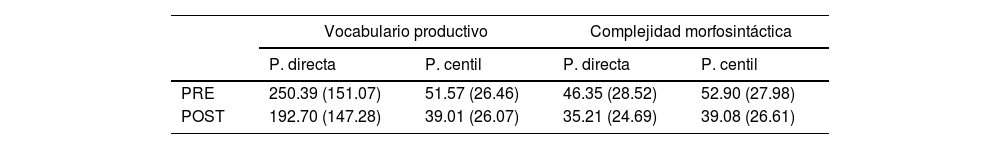

La tabla 4 muestra las medias y desviaciones típicas de las puntuaciones directas y percentiles tanto en vocabulario productivo como en complejidad morfosintáctica.

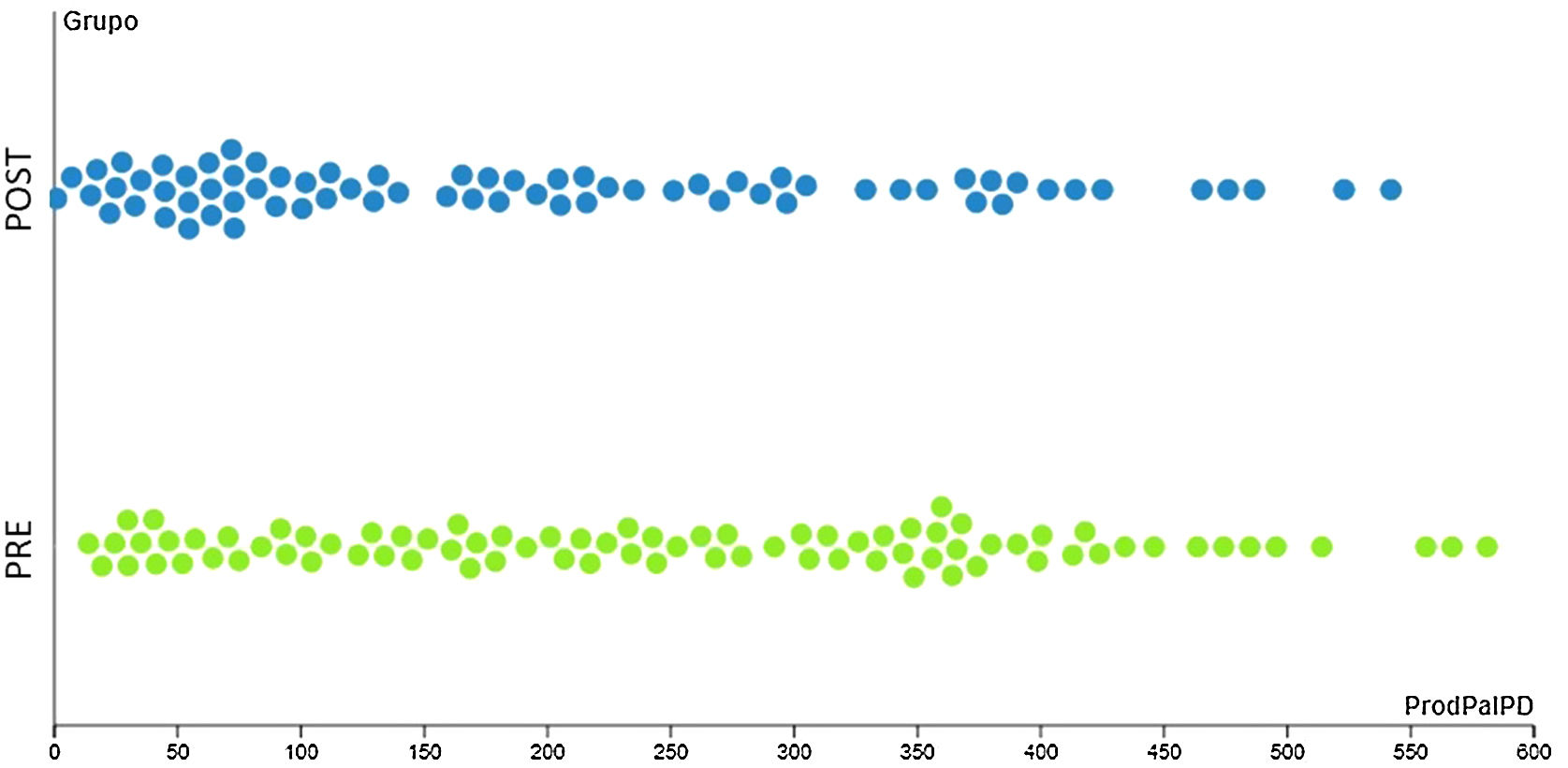

Los resultados reflejan diferencias significativas en todas las variables dependientes. La puntuación directa en vocabulario productivo, es decir, el número de palabras distintas que es capaz de decir un niño o niña, es mayor en el grupo PRE que en el grupo POST (F(1.150)=12.72; p=<.001; ¿2=.078; 1-β=.94) (fig. 1).

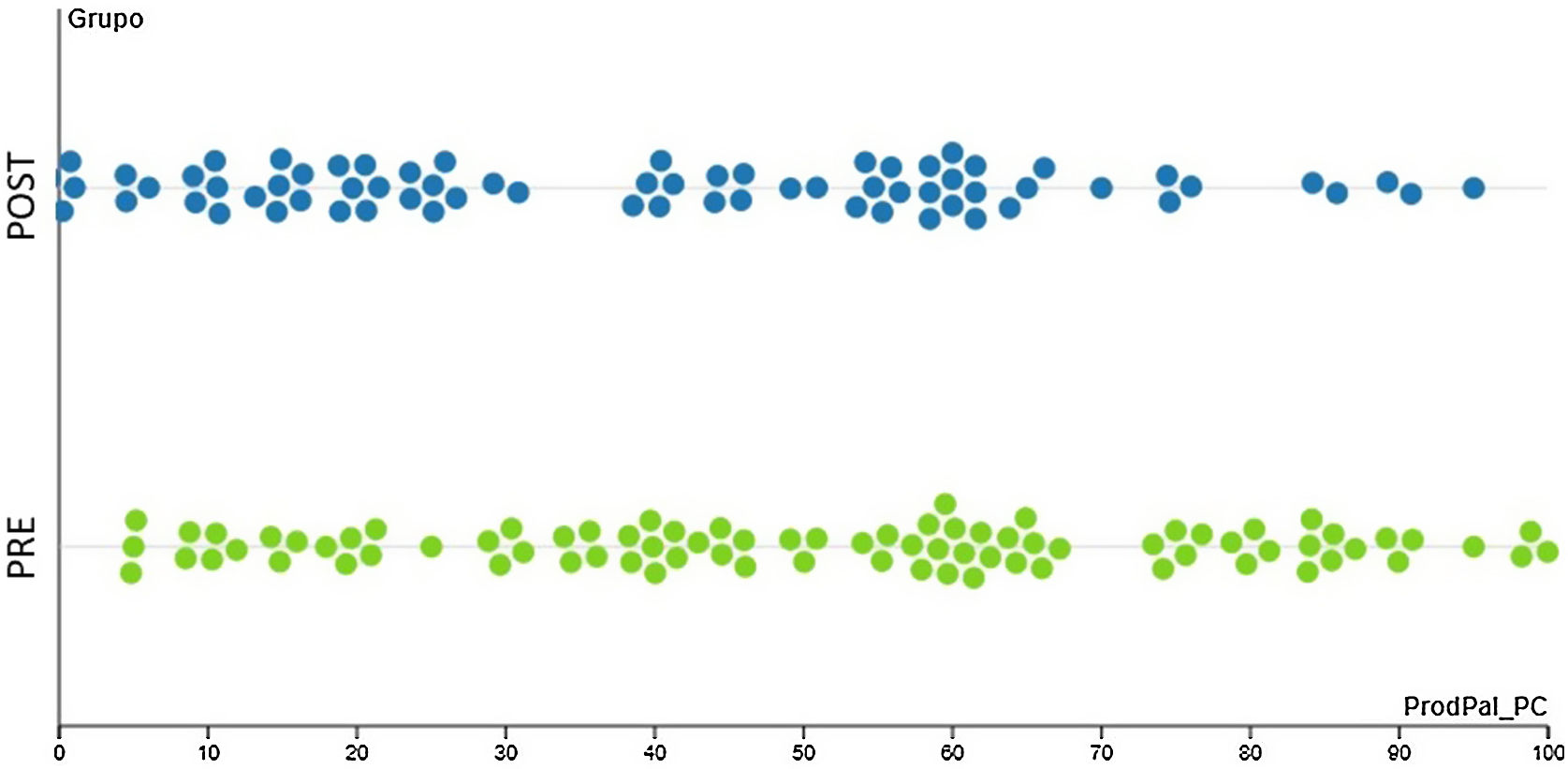

Lo mismo ocurre en la puntuación percentil de vocabulario productivo, es decir, en la puntuación que refleja la situación de cada niño en relación con su grupo de edad (F(1.150)=8.80; p=.004; ¿2=.055; 1-β=.83) (fig. 2).

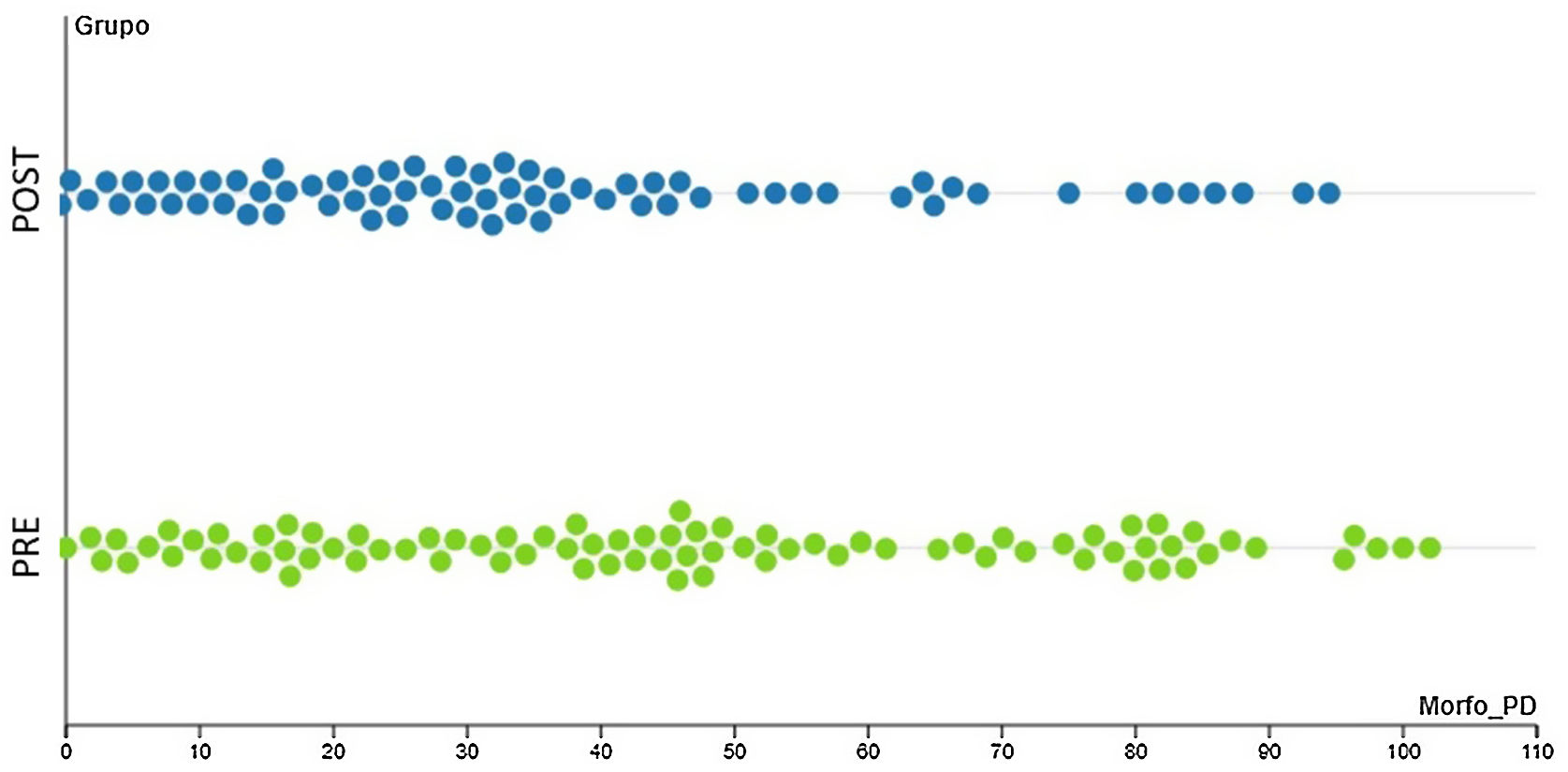

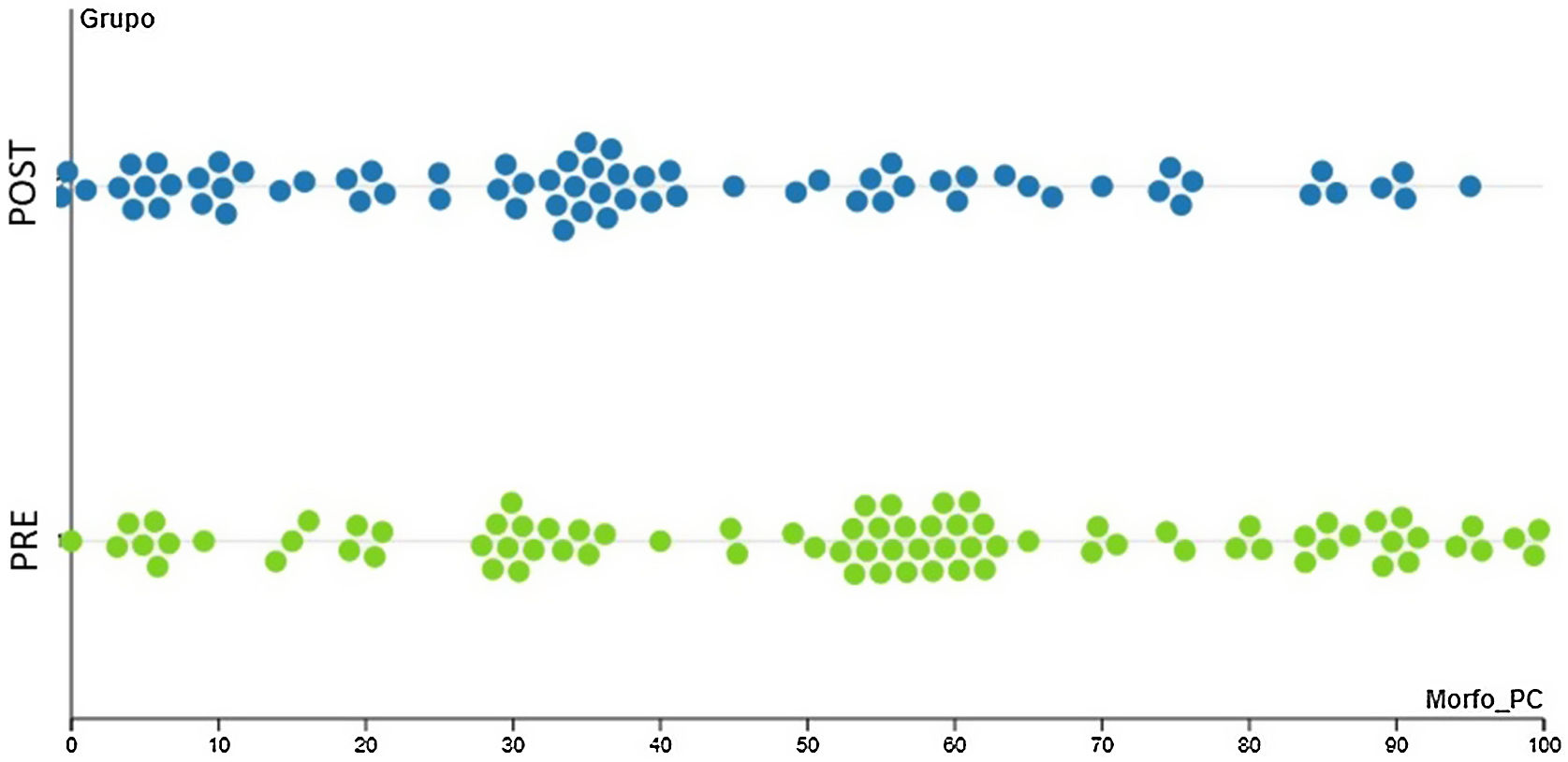

Las diferencias observadas no se limitan al vocabulario, sino que aparecen también en la puntuación directa de complejidad morfosintáctica (F(1.150)=17.09; p≤.001; ¿2=.10; 1-β=.98), así como en la puntuación percentil en dicha medida F(1.150)=13.29; p≤.001; ¿2=.081; 1-β=.95). Como en el caso del nivel de vocabulario, la puntuación directa en morfosintaxis es mayor en el grupo PRE que en el grupo POST (figs. 3 y 4).

Los resultados indican, por tanto, que tanto el desarrollo del vocabulario productivo como el de la complejidad morfosintáctica son más lentos en el grupo de niños y niñas que han experimentado las consecuencias de la pandemia en el periodo inicial de desarrollo del lenguaje.

DiscusiónLa pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una alteración sustancial en el modo de vida de las personas a nivel mundial. El aislamiento sufrido, aunque en cierta medida ha sido mitigado por las nuevas tecnologías, ha supuesto una importante limitación a la comunicación directa entre las personas. El hecho de haber estado confinados durante meses en las casas particulares y, más adelante, sometidos a continuas restricciones de movilidad y de reunión, ha limitado las oportunidades de interacción y de aprendizaje de todos, pero especialmente de los más pequeños. Las consecuencias de la pandemia han sido estudiadas profusamente desde el ámbito de la salud mental, pero han sido aún muy poco estudiadas desde el ámbito de la comunicación y el lenguaje. A pesar de que ya contamos con cierta evidencia acerca de cómo la pandemia y sus consecuencias han generado desarrollos más tardíos en los niños (Shuffrey et al., 2022), lo cierto es que esta evidencia es aún escasa. Por este motivo, en este estudio planteamos cómo ha podido afectar todo lo anteriormente mencionado a las niñas y a los niños en sus primeras etapas del desarrollo lingüístico. Para alcanzar este objetivo comparamos dos muestras: un grupo de niños que ha vivido sus primeras etapas de la vida en momentos previos a la pandemia (grupo PRE) y el otro durante la pandemia (grupo POST). Las variables edad de los niños y niñas, nivel socioeconómico de las familias y nivel sociocultural de las madres ha sido controlado para asegurar la equivalencia de ambos grupos. Los resultados obtenidos con los 153 participantes muestran que el desarrollo lingüístico de los niños y niñas nacidas en pandemia y, por lo tanto, en un contexto de confinamiento y aislamiento social es más lento que el observado en niños y niñas nacidas en los años inmediatamente anteriores a la pandemia. En este sentido, es importante reconocer que, en rigor, no es posible conocer con precisión qué características tuvo el aislamiento social en cada uno de los participantes de forma individual. Por este motivo, debe considerarse el aislamiento social genéricamente, asumiendo que, evidentemente, cierto grado de aislamiento social sobrevino con la pandemia. La posibilidad de contar con datos más precisos que permitan operativizar con exactitud el aislamiento social con el desarrollo del lenguaje tendría un valor muy importante. En todo caso, este resultado por el cual los niños del grupo POST tienen un desarrollo más lento que los niños del grupo PRE respalda la impresión referida desde el ámbito clínico y educativo de un desarrollo más lento del lenguaje en los niños nacidos durante la pandemia que en los niños nacidos antes de la misma (Charney et al., 2022). Nos parece claro que la limitación en las posibilidades de escolarización, la restricción de relaciones sociales y de movilidad, así como la interacción social mediada por las mascarillas, han podido contribuir de manera muy importante a que las primeras interacciones comunicativas de estos niños y niñas hayan sido diferentes no solo en cantidad sino también en términos cualitativos. Es importante indicar también que el nivel socioeconómico no estaba igualado entre los grupos de niños, pues era superior en el caso del grupo POST. Si consideramos que el nivel socioeconómico tiene un efecto positivo, es decir, que lo esperable es que los niños de entornos socioeconómicos altos tengan mejores índices de desarrollo que los niños de niveles más bajos (Deoni et al., 2022; Justice et al., 2018), entonces el hecho de que nuestro grupo POST tuviera mayor nivel socioeconómico no puede explicar los resultados presentados dado que, precisamente, estos han mostrado un desarrollo lingüístico más bajo. Entendemos, por tanto, que esta variable no controlada de nivel socioeconómico no ha tenido ningún papel en los resultados obtenidos. Esto puede ser debido a distintos factores. Uno de ellos sería que ambos grupos eran de clase media y, consiguientemente, las diferencias, aunque estadísticamente significativas, podrían no tener expresión en el desarrollo de los niños. Si el contraste hubiera sido mayor, por ejemplo, entre participantes de clase alta y clase baja, entonces sí podrían haberse visto los resultados afectados por esta diferencia que, como decimos, no se ha observado en nuestros datos. Otra posibilidad sería que, pese a las diferencias socioeconómicas de los grupos, las madres tenían un nivel sociocultural y de formación similar entre ellas. Esto implica que el papel de las madres en la estimulación de sus hijos quedaría de algún modo controlado y, por lo tanto, se vería reducida la influencia del distinto nivel socioeconómico entre los dos grupos de niños.

Los resultados obtenidos pueden ser interpretados de un modo positivo si consideramos la gran plasticidad del desarrollo humano en las edades estudiadas. De hecho, es previsible que, ahora que las posibilidades de experiencias y relaciones sociales se normalizan, y se abandona el uso generalizado de las mascarillas, el desarrollo comunicativo y lingüístico de los niños y de las niñas se produzca sin dificultad y, por lo tanto, alcancen un desarrollo normativo similar al que existía en los momentos previos a la pandemia mundial. Este sería, desde luego, un aspecto muy relevante sobre el que investigar en el futuro inmediato. Considerando los resultados obtenidos, parece fundamental monitorizar en el contexto pediátrico y educativo el desarrollo de los niños y niñas de manera que podamos detectar lo más tempranamente posible cualquier indicio de dificultad o alteración. Pensamos que esta labor debe ser especialmente cuidadosa en el caso de niños y niñas que presentan alguna dificultad o que tengan una probabilidad aumentada de presentar dificultades en el desarrollo comunicativo y lingüístico, como por ejemplo por tener familiares próximos con diagnósticos de trastornos del desarrollo o del lenguaje, presentar dificultades sensoriales, o pertenecer a contextos socioeconómicos desfavorecidos. Estos niños y niñas son más vulnerables a cualquier alteración por lo que, de no recibir la atención temprana necesaria, podrían sufrir efectos en cascada que afectarían negativamente a su desarrollo lingüístico, a su rendimiento escolar y a su calidad de vida (Oakes y Rakison, 2019).

A pesar de que el tamaño de la muestra no es grande y participan en él únicamente familias de clase media, los resultados de este estudio deben ponernos sobre aviso a la hora de atender a estos niños y poner en marcha los mecanismos necesarios para evitar posibles dificultades posteriores. En este sentido, tanto el ámbito pediátrico como el educativo son contextos privilegiados para la monitorización temprana de la evolución de estos niños, de manera que cualquier indicio o signo de alarma permita la detección lo más tempranamente posible.

FinanciaciónEl presente trabajo ha sido financiado por el FEDER, el Ministerio de Innovación y Universidades, Agencia Estatal de Investigación, proyecto PID2021-123907NB-I00. Financiación del acceso abierto gracias a los acuerdos de la CRUE-CSIC con Elsevier.

Conflicto de interesesLas autoras declaran que no existe conflicto de intereses.

Agradecemos a las escuelas infantiles Barbel-Inhelder, Caperucita, Chiquikid, CSIC, Fuentelucha, Los Tajetes, La Ardilla, Manzanares, Palmas Palmitas y Reggio, así como a las familias participantes, su incondicional colaboración en el estudio.