Este estudio analiza la sensibilidad de los cuestionarios CDI breves para medir el efecto del grado de exposición a la lengua en el tamaño del léxico de niños bilingües en euskera o lengua vasca. Además, compara la capacidad predictiva de tres factores asociados a la cantidad de exposición a la lengua: el input relativo, el perfil lingüístico de los padres y la lengua de comunicación interparental. Los datos de 2.098 niños bilingües (8-49 meses) obtenidos con las versiones breves del CDI vasco (CDI-1vb, CDI-2vb y CDI-3 v) evidenciaron: a) la sensibilidad de los tres instrumentos para medir el efecto del grado de exposición en el léxico expresivo infantil; b) un efecto muy similar de los tres factores analizados, y c) un aumento gradual del tamaño del efecto, con la edad, que evoluciona desde la ausencia de efecto durante el primer año (8 a 15 meses), a un efecto pequeño durante el año siguiente (16-29 meses), para convertirse en grande entre los dos años y medio y los cuatro años (30-49 meses). Los resultados apuntan al perfil lingüístico de los padres y a la lengua de comunicación interparental como indicadores tan apropiados como el input, o incluso más, para medir la cantidad de exposición a la lengua de niños en edad preescolar, por lo que se recomienda la inclusión de estos dos factores en la evaluación del desarrollo léxico temprano bilingüe, muy especialmente, en el caso de lenguas minoritarias.

The current study analyses short Basque CDI questionnaires’ accuracy to measure the effect of the amount of exposure to the language on bilingual children's vocabulary size. Additionally, it compares the predictive ability of three variables related to the amount of exposure: relative input, language of parental communication and parents’ linguistic profile. Data of 2098 children (8–49 months) obtained with the short versions of the Basque CDI (CDI-1vb, CDI-2vb and CDI-3v) revealed (a) these three instruments’ sensibility to measure the effect of language exposure on children's expressive vocabulary, (b) a very similar effect size for the three variables, and (c) an increase in effect size with age: no effect at the age of 8–15 months, small at 16–29 months and large at the age of 30–49 months. Data suggests that parents’ linguistic profile and language of inter-parental communication are indicators equally suitable of preschool children's exposure to the language, or even more so, than input, and leads the authors to claim the inclusion of those factors in the assessment of young children's lexical development, especially in minority languages.

Las evaluaciones de niños bilingües con desarrollo típico a menudo revelan puntuaciones inferiores a las de los niños monolingües evaluados en la misma lengua, lo que ha llevado a muchos investigadores a concluir que el desarrollo lingüístico de los bilingües es más tardío que el de los monolingües de la misma edad. Sin embargo, existen evidencias contrarias a la «desventaja bilingüe», muchas de ellas basadas en el tamaño del vocabulario receptivo (comprensión), y/o conceptual (número de conceptos para los que los bilingües producen una palabra en (al menos) una de sus lenguas). Entre ellas se encuentran los estudios sobre niños bilingües expuestos al gallego y al español, dos lenguas tipológicamente próximas, que disponen de un inventario léxico y gramatical de tamaño similar o superior al de los monolingües gallegos (Pérez Pereira, 2008). Por su parte, investigaciones sobre bilingües de lenguas tipológicamente más distantes (inglés-español, euskera-castellano/francés), concluyen, igualmente, que el tamaño del vocabulario receptivo y/o conceptual de muchos de ellos es similar, e incluso superior al de los monolingües (Pearson et al., 1997; Barreña et al., 2008a). Si bien la probabilidad de que niños bilingües con menor exposición a una lengua determinada se hallen en los percentiles inferiores (P10) de léxico expresivo en esa lengua es mayor que la de niños con mayor exposición a la misma, la cantidad de exposición relativa a cada una de las lenguas no afecta al tamaño del vocabulario conceptual (Pearson et al., 1997; Ezeizabarrena et al., 2018). Todos estos resultados sugieren que no hay una motivación clara para asumir una probabilidad mayor de niños con retraso en el desarrollo del lenguaje entre la población infantil bilingüe que entre la población infantil en general (Kohnert, 2010).

Muchos de los métodos de evaluación del lenguaje aplicados a los bilingües se apoyan en las puntuaciones normativas de niños mayoritariamente monolingües, y a menudo no tienen en cuenta las diferencias que pueden surgir de comparar entre bilingües de desarrollo típico evaluados en solo una de sus lenguas, la más dominante para algunos, y la lengua débil, para otros (Bedore y Peña, 2008; Gathercole y Thomas, 2009; Kohnert, 2010). De hecho, algunos profesionales e investigadores de los trastornos del lenguaje señalan que hay motivos suficientes para sospechar que muchos de los diagnósticos de bilingües en riesgo de retraso sean falsos positivos debido a una evaluación insuficiente y/o a una evaluación realizada en la lengua menos adecuada de individuos de desarrollo típico (Crutchley, 2000; Salameh et al., 2002). Por todo ello, el diagnóstico y la evaluación del desarrollo del lenguaje en niños bilingües plantea un desafío a los profesionales clínicos y educativos (Nieva et al., 2020), para quienes investigar el efecto de la exposición a las lenguas se convierte en una necesidad real, especialmente en los tiempos actuales, en los que las poblaciones bilingües o plurilingües son cada vez más numerosas.

Exposición a la lenguaLa mayoría de los estudios de adquisición que han cuantificado y analizado el efecto de la exposición a la lengua en el desarrollo temprano ponen de manifiesto la variabilidad en el grado de exposición a las lenguas a las que están expuestos los bilingües, incluidos los bilingües tempranos con una exposición regular a ellas (Gathercole y Thomas, 2009; Hoff et al., 2012; Pearson et al., 1997; Thordardottir, 2011; Unsworth et al., 2014).

Entre los diversos modos de considerar la variable cantidad de exposición a la lengua de los bilingües tempranos, la edad de adquisición aparece como un indicador recurrente, a menudo asociado a la hipótesis del periodo crítico del lenguaje (Meisel, 2011). Muchos de los estudios que incluyen la edad de adquisición como única variable, o en combinación con el input, han mostrado efectos de la cantidad de exposición a la lengua en distintos niveles de lenguaje (Ramon-Casas et al., 2009; Werker y Byers-Heinlein, 2008, entre muchos otros). La cantidad de exposición relativa a las lenguas influye no solo en el tamaño del vocabulario léxico y gramatical, sino que también lo hace en la capacidad de procesamiento del mismo, aunque hay razones para pensar que el tamaño de vocabulario en una lengua está relacionado con la capacidad de procesamiento en esa misma lengua, y no tanto, con la capacidad de procesamiento léxico del mismo individuo bilingüe en su(s) otra(s) lengua(s) (Marchman et al., 2010; Hurtado et al., 2014).

Sin embargo, no debe obviarse que la cantidad de exposición a cada una de las lenguas se determina, a menudo, de forma categórica, subjetiva, y se basa en criterios variables que dificultan la medición de su efecto, así como la comparabilidad entre investigaciones. Más aún, asumiendo que la exposición a la lengua es un factor determinante en el desarrollo del conocimiento de cada lengua en particular, cabría preguntarse si este es realmente un factor aislable, o más bien, una categoría multifactorial que engloba un grupo de indicadores muy diversos como a) la cantidad de exposición o input, acumulada o no y/o en términos de presencia (absoluta o relativa) de la lengua en el entorno de los participantes, b) la cantidad de exposición en un entorno sociolingüístico de uso (entorno familiar, comunitario), c) la calidad de la lengua de los interlocutores como hablantes (semi o cuasi) competentes, nativos monolingües (L1) o bilingües (2L1) vs. no-nativos (L2, Lx), con/sin práctica en la alternancia de lenguas, etc. También es pertinente distinguir entre input (cantidad de exposición) e intake (cantidad de lenguaje interiorizado), o entre input directo (habla dirigida al niño) e indirecto (lengua de comunicación entre adultos), como señalan Pearson et al. (1997) o Floccia et al. (2018), entre otros. Pero estas distinciones tampoco escapan a la subjetividad, o al carácter aproximativo de las medidas. Entre ellas, la cantidad relativa de exposición en el entorno familiar, calculada sobre el número de horas de exposición a la lengua reportadas por las familias de los niños investigados en algunos estudios, se puede calcular teniendo en cuenta (o no) distinciones como el número absoluto/el porcentaje/la gradación en el número de horas de exposición a cada lengua en distintos espacios (hogar, guardería), durante actividades habituales (horas de lectura en alto, horas de TV) en cada lengua, etc. (Birdsong et al., 2012).

Algunos estudios llevados a cabo en contextos sociolingüísticos en los que las lenguas del bilingüe gozan del mismo reconocimiento y prestigio, han mostrado un efecto diferenciado de la cantidad de exposición y de la edad de inicio. Así, Thordardottir (2011) concluye que a) la cantidad de exposición (relativa) al francés y al inglés influye directamente en el vocabulario receptivo y expresivo de escolares canadienses de entre 5-6 años de edad en las dos lenguas, pero que b) la edad de exposición temprana a la segunda lengua (antes de los 6 meses vs. después de los 20 meses) no afecta al desarrollo léxico receptivo ni expresivo.

Sin embargo, no debe ignorarse el hecho de que la mayoría de niños bilingües adquieren y desarrollan sus capacidades lingüísticas en lenguas que gozan de una relevancia asimétrica a nivel de prestigio social y de ámbitos de uso, lo cual revierte en una frecuencia también asimétrica de uso en la comunidad. Independientemente de la lengua predominante en las relaciones sociales más inmediatas (entorno familiar), es también un hecho que, para la mayoría de los bilingües, al menos una de las lenguas que usan regularmente es una lengua socialmente minoritaria que convive con una lengua mayoritaria. Es en estos contextos donde han desarrollado la mayoría de estudios sobre el efecto de la cantidad de exposición a la lengua en el desarrollo lingüístico bilingüe (Marchman et al., 2010; Thordardottir, 2011; Hurtado et al., 2014).

Por todo ello, la cantidad de exposición a la lengua en la familia no puede quedar al margen a la hora de diseñar instrumentos de evaluación del desarrollo lingüístico temprano que aspiran a discriminar entre bilingües con y sin dificultades para el desarrollo del lenguaje, y menos aún, si cabe, en el caso de individuos evaluados en lenguas minoritarias.

Presencia de la lengua minoritaria en la familiaLos resultados sobre lo que es normativo o no en el desarrollo bilingüe está aún muy lejos de ofrecer resultados concluyentes (Genesee, 2006; Marchman et al., 2010), pero poco ayuda a ello la vaguedad (o ausencia total) de los criterios para establecer los perfiles lingüísticos de los participantes bilingües que se constata en muchos estudios. Resulta llamativo que el 14% de un total de 110 estudios revisados sobre bilingüismo infantil publicados en países de distintos continentes entre 2005 y 2015 no incluyera información alguna sobre las lenguas empleadas en el hogar, el 50% indicara de manera categórica su presencia, y solo el 36% lo hiciera mediante alguna escala gradual, así como la ausencia de información sobre el contexto sociolingüístico de los participantes en más de la mitad de los estudios sobre bilingüismo infantil y adulto (Surrain y Luk, 2019).

Como señalan Bronckart y Dolz (2021) las posibilidades de participar en la dinámica de los intercambios lingüísticos en una lengua entre los niños y los interlocutores de su entorno más próximo juegan un papel decisivo en la apropiación de las prácticas lingüísticas por parte de los niños en esa lengua. La presencia de más de una lengua en el entorno social próximo reduce las posibilidades de apropiación de tales prácticas, para cada una de las lenguas, y muy especialmente en el caso de lenguas minoritarias en las que las ideologías lingüísticas juegan un papel importante en el mantenimiento de las mismas, como ocurre en el caso de muchas lenguas de herencia (Romanowski, 2021).

La lengua objeto del presente estudio, el euskera o lengua vasca, se halla en permanente contacto con (al menos) una lengua hegemónica (castellano y/o francés), en una comunidad en la que los hablantes activos de dos o más años de edad no son la mayoría: 42.20% activos y 18.46% pasivos (EUSTAT, 2018). Conviene no perder de vista la particularidad de que el entorno social de interacción lingüística durante los primeros años de vida es especialmente reducido en las familias vascas actuales, con una media de 2,44 miembros (EUSTAT, 2018). En este contexto, es muy probable que la mayoría de las prácticas lingüísticas de los niños tengan lugar en interacciones con sus padres o tutores. Así pues, y sin restar relevancia a la influencia de la presencia de las lenguas en la comunidad en la adquisición del lenguaje, en general, y del léxico en particular, consideramos que en el caso de los niños vascos de 1 a 4 años las lenguas de uso dentro de la familia, y especialmente las dinámicas de intercambio de lenguas con y entre sus padres-tutores, serán indicadores fiables de la exposición de los niños a la lengua socialmente minoritaria.

CDI. Un instrumento para el estudio del desarrollo léxicoLos Inventarios del Desarrollo de Habilidades Comunicativas MacArthur-Bates (CDI) (Fenson et al., 1993; 2007) permiten evaluar el desarrollo temprano de habilidades comunicativas en niños y niñas, basándose en los reportes de adultos que tienen estrecho contacto con ellos/ellas, y que en la mayoría de los casos (>95%) son sus progenitores. La versión original de estos inventarios se diseñó «con propósitos de investigación», y «tenía por objetivo obtener información de las habilidades comunicativas tempranas en los niños, y poder contar con un instrumento normativo de tamizaje (screening) para la detección de niños con desarrollo típico y atípico, basado en la obtención de datos transversales (cross-sectional) de muestras amplias de sujetos» (Farkas, 2011: 246). El cotejo de los datos facilitados por los padres y madres mediante este procedimiento, con datos obtenidos sobre los mismos niños usándose otras metodologías (grabaciones de vídeo, etc.) han confirmado que el reporte parental es un buen predictor de la evaluación de las habilidades comunicativas infantiles.

El CDI se desarrolló originariamente para el inglés de Estados Unidos (Fenson et al., 1993, 2007). Pero su adaptación a casi 100 lenguas permite un uso más extenso del instrumento, en el que se incluye la comparación interlingüística del tamaño medio de vocabulario en las distintas lenguas, y/o la ubicación de los individuos bilingües en los percentiles correspondientes a sus lenguas. El CDI original se compone de 2 inventarios extensos, el CDI-1 y el CDI-2, de más de 500 ítems cada uno. Cada cuestionario fue diseñado específicamente para un grupo de edad determinado, e incluye diversas escalas. El CDI-1 (8 a 15 u 8 a 18 meses, según las versiones) incluye escalas de lenguaje verbal (Vocabulario receptivo y expresivo) y no-verbal (gestos asociados a rutinas y gestos asociados a funciones más simbólicas). El CDI-2 (16-30 meses) incluye escalas de lenguaje verbal, exclusivamente (Vocabulario expresivo y gramática). Más tarde se desarrolló el CDI-3, más breve, con 124 ítems en total (Fenson et al., 2007) para las edades comprendidas entre 30 y 37 meses, o 30-48/50 meses, según versiones (Eriksson, 2017; García et al., 2014). El CDI, en sus numerosas adaptaciones, ha permitido comprobar la coherencia interna del instrumento y determinar los valores de las distintas escalas de normalidad por edad (en meses), basadas en percentiles, en habilidades mayormente verbales, pero también en inventarios de gestos comunicativos no verbales (Fenson et al., 1993, 2007; García et al., 2021). Entre otros usos, este instrumento sirve para evaluar la variación interindividual en los distintos grupos de edad, en cuanto que permite reconocer niños de desarrollo temprano, típico y tardío, basados en los percentiles de cada grupo de edad (Fenson et al., 2000), a la vez que permite investigar el efecto de factores extralingüísticos como la edad, el sexo (Serrat et al., 2021) y factores sociodemográficos como el número de hermanos o la cantidad de exposición (Marchman et al., 2010; Barreña et al., 2008a, 2008b; Ezeizabarrena et al., 2013; Hurtado et al., 2014; Ezeizabarrena y García, 2017).

La escala del léxico ocupa la mayor parte de los cuestionarios CDI, pero su gran número de ítems, 396 palabras en el CDI-1 y 680 en el CDI-2, limita la utilización del instrumento para uso diagnóstico. Sin embargo, la experiencia y los datos obtenidos con las versiones extensas preparó el terreno para la elaboración de instrumentos más breves, con listas de vocabulario de 89 ítems en el CDI-1 y 100 ítems en el CDI-2 (Fenson et al., 2000). Gracias a la adaptación de los dos CDI (-1 y -2) abreviados, junto al ya originariamente breve CDI-3, la comunidad científica dispone de tres instrumentos más manejables para el cribaje de niños/as con riesgo de retraso en el desarrollo, en cuanto que permiten a) el establecimiento de los valores de normalidad de vocabulario receptivo infantil (8-18 meses), y de vocabulario expresivo (8-36 meses o más) por edad en meses, así como b) estudiar el efecto de factores específicos (sexo, grado de exposición a la lengua...) en el desarrollo léxico, mediante el uso de cuestionarios que han reducido en 75% su longitud total.

La adaptación al euskera del CDI, en sus versiones extensas y abreviadas (en adelante, CDI-v y CDI-vb, respectivamente), constituye un instrumento útil para la investigación psicolingüística y sociolingüística. El input relativo, así como el tipo (lingüístico) de padres-tutores (uno vs. dos hablantes de euskera) resultaron relevantes en diversas escalas de producción lingüística: vocabulario, longitud media de los tres enunciados más largos (MLU-max), y algunas marcas gramaticales como pluralidad (-k), caso ergativo (-k) y dativo (-ri) (Barreña et al., 2008b). Más adelante, el estudio de la influencia de 12 variables sociolingüísticas y biogenéticas en el desarrollo del lenguaje, reveló el input relativo, la lengua de comunicación entre los padres y la lengua de la madre como mejores predictores del vocabulario expresivo de los niños bilingües menores de dos años y medio (Ezeizabarrena y García, 2017).

El primero objetivo de este estudio es evaluar la sensibilidad de las versiones abreviadas del instrumento CDI vasco para medir el efecto de la cantidad de exposición a la lengua en el desarrollo léxico, en el rango de edad de 8 a 49 meses. En línea con lo observado en las versiones extensas (Barreña et al., 2008b; Barreña et al., 2011), se espera que el efecto de esta variable aumente con la edad también en las versiones abreviadas. El segundo objetivo es comparar la capacidad predictiva de tres factores sobre el tamaño del vocabulario: el perfil lingüístico de los padres, el input relativo y la lengua de comunicación interparental, todos ellos típicamente asociados a la cantidad de exposición a la lengua.

MétodoParticipantesUn total de 2.384 niños de entre 8 y 49 meses de edad participaron en el estudio, que resultó en una muestra final de 2098 niños. Los criterios de exclusión fueron los siguientes: nacimiento prematuro (34 bebés con una edad gestacional inferior a 37 semanas), 3 o más infecciones de oído al año (137), información no disponible sobre el perfil lingüístico de los padres (99), sobre el input lingüístico (21) o sobre el uso del euskara como lengua de comunicación interparental (29). La distribución del género fue homogénea en todos los rangos de edad [χ2 (3, N = 440) = .77, p = .86 entre ocho y 15 meses; χ2 (6, N = 793) = 8.47, p = .20 entre 16 y 29 meses y χ2 (9, N = 863) = 5.73, p = .77 entre 30-49 meses].

InstrumentosLa investigación se centró en el análisis del vocabulario expresivo obtenido con tres instrumentos: el CDI-1vb (8 a 15 meses) y el CDI-2vb (16-30 meses) son las versiones abreviadas de las respectivas adaptaciones al euskera del CDI original, CDI-1v y CDI-2v (Barreña et al., 2008a), y el CDI-3v (30-50 meses) del que solo existe la versión breve. Estos instrumentos incluyen varias escalas, entre las que se encuentra la de vocabulario: el CDI-1vb lo conforma una lista de 90 palabras de vocabulario receptivo (comprensión) y expresivo (producción); el CDI-2vb, vocabulario expresivo (100 palabras) y MLU-max (tres ítems) (García et al., 2011). Finalmente, el CDI-3v incluye vocabulario expresivo (120 palabras), MLU-máx (tres ítems), morfología (36 ítems), morfosintaxis (29 ítems) y conciencia metalingüística (10 ítems) (García et al., 2014).

Investigaciones previas analizaron las características psicométricas de los tres instrumentos y reportaron fiabilidad apropiada (Cronbach alfa superiores a .97) para las escalas de vocabulario expresivo (García et al., 2011, 2014). El CDI-1vb y el CDI-2vb mostraron altas correlaciones con las versiones extensas del CDI-v (coeficiente de correlación de Pearson superiores a .75). Por su parte, el CDI-3 v presentó altas correlaciones en el procedimiento del test-retest, tanto para un intervalo entre ambos de dos semanas (r = .98), como de cinco meses (r = .78); además, se encontró correlación estadísticamente significativa (r = .60) entre el CDI-3v y el test de vocabulario en imágenes Peabody (Dunn et al., 2006).

ProcedimientoEl procedimiento seguido cuenta con la aprobación de la comisión de ética de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) (M10/2016/288). La recogida de datos se efectuó a través de un muestreo no probabilístico, mayormente a través de centros de educación infantil ubicados en la Comunidad Autónoma Vasca (8.9% de la muestra en Álava, 28.8% en Vizcaya, 50.2% en Gipuzkoa) y Navarra (11.4%). Una pequeña proporción de la muestra se obtuvo en el País Vasco-francés (0.7%). Numerosos centros de educación infantil facilitaron el contacto con los padres, que, una vez informados sobre el proyecto, participaron voluntariamente en la cumplimentación del cuestionario. Los padres de niños entre 8 y 15 meses cumplimentaron el CDI-1vb, los de niños entre 16 y 29 meses el CDI-2vb y los niños entre 30 y 49 meses el CDI-3v.

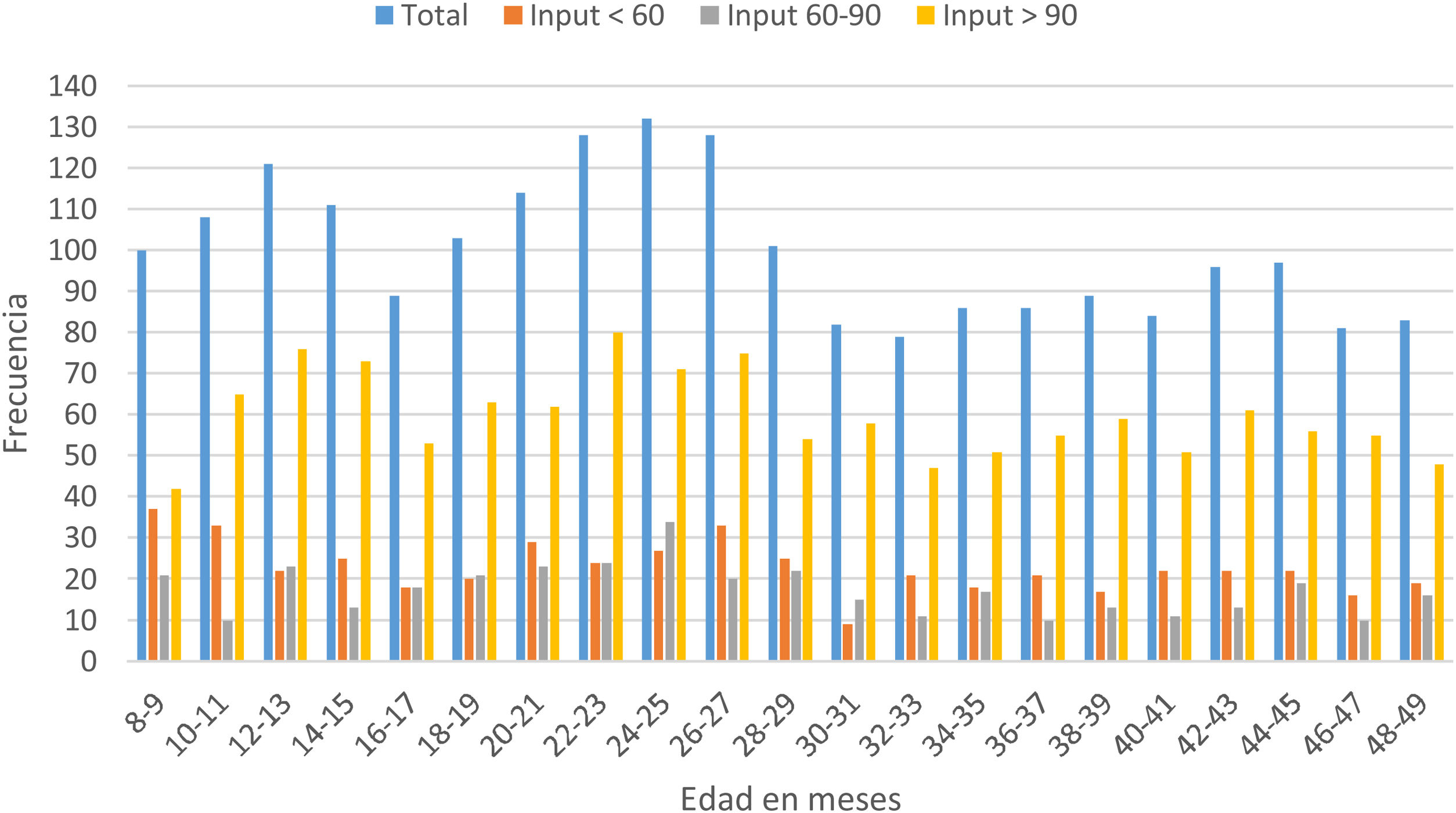

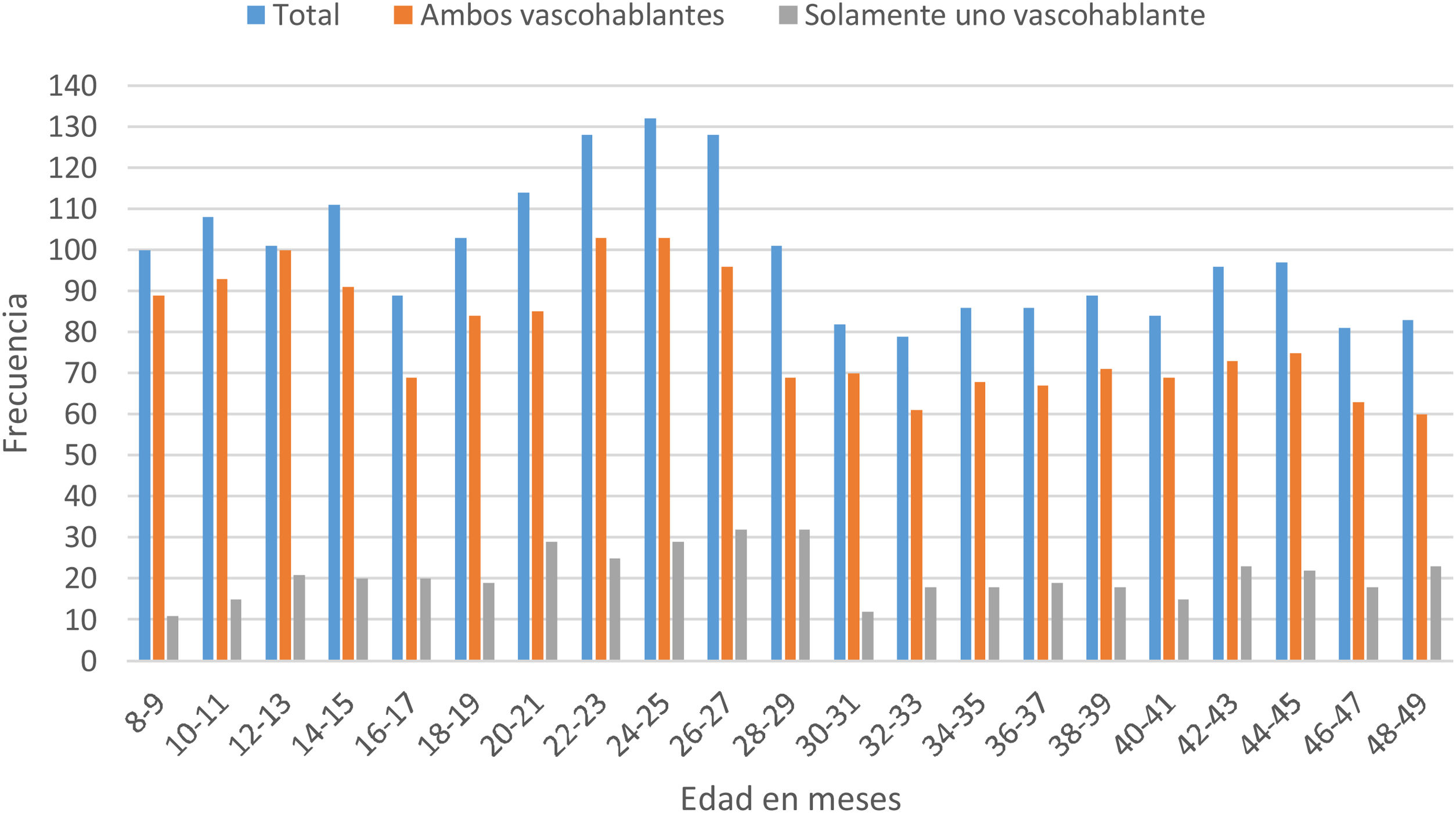

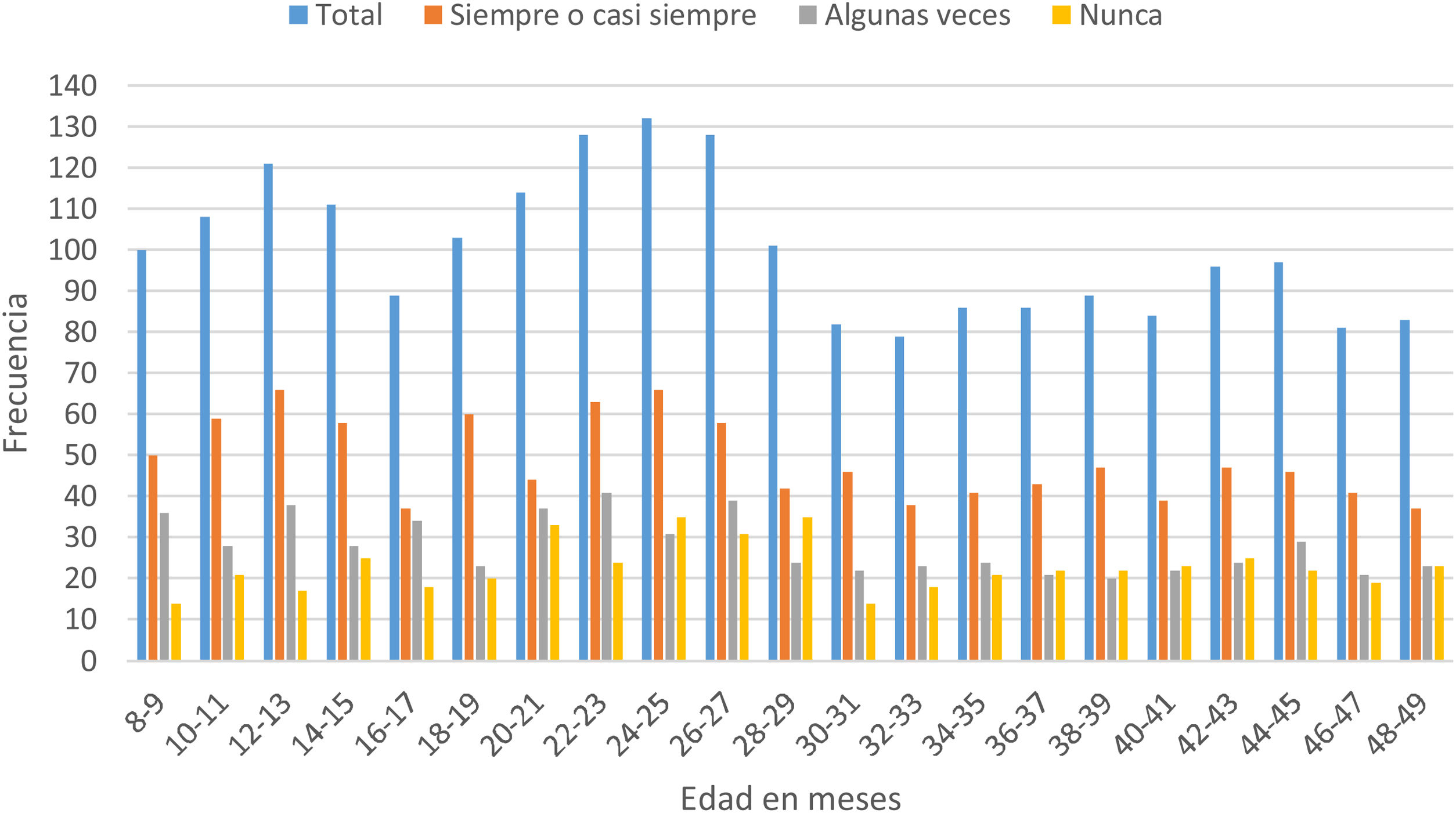

La muestra obtenida se distribuyó atendiendo a las variables independientes de edad, input lingüístico, perfil lingüístico de los padres, y lengua de comunicación interparental. La agrupación por edad en intervalos de dos meses resultó en 21 grupos de 80 o más sujetos. Para el input lingüístico, se establecieron tres grupos en función de la proporción de la presencia de euskara en la familia con respecto al total de horas de exposición reportadas para todas las lenguas (input relativo en euskara superior a 90%, entre 60 y 90% e inferior a 60% por participante). Estos porcentajes se calcularon en base a las lenguas que usan los adultos para dirigirse al niño (child directed speech). Se distinguen dos tipos de familia en base al perfil lingüístico de los padres (uno o dos padres vascohablantes). Nótese que la posibilidad de cero padres-tutores vascohablantes queda excluida debido a que cumplimentar el cuestionario requiere que la persona informante entienda euskara. Finalmente, se distinguen tres grupos en función del uso del euskera como lengua de comunicación interparental (siempre o casi siempre, algunas veces y nunca). El agrupamiento en intervalos de dos meses de edad, en lugar de un mes, favoreció una distribución más equilibrada de los participantes para las variables consideradas, al asegurarse la existencia de un mínimo de nueve participantes por condición en cada grupo de edad (figs. 1-3).

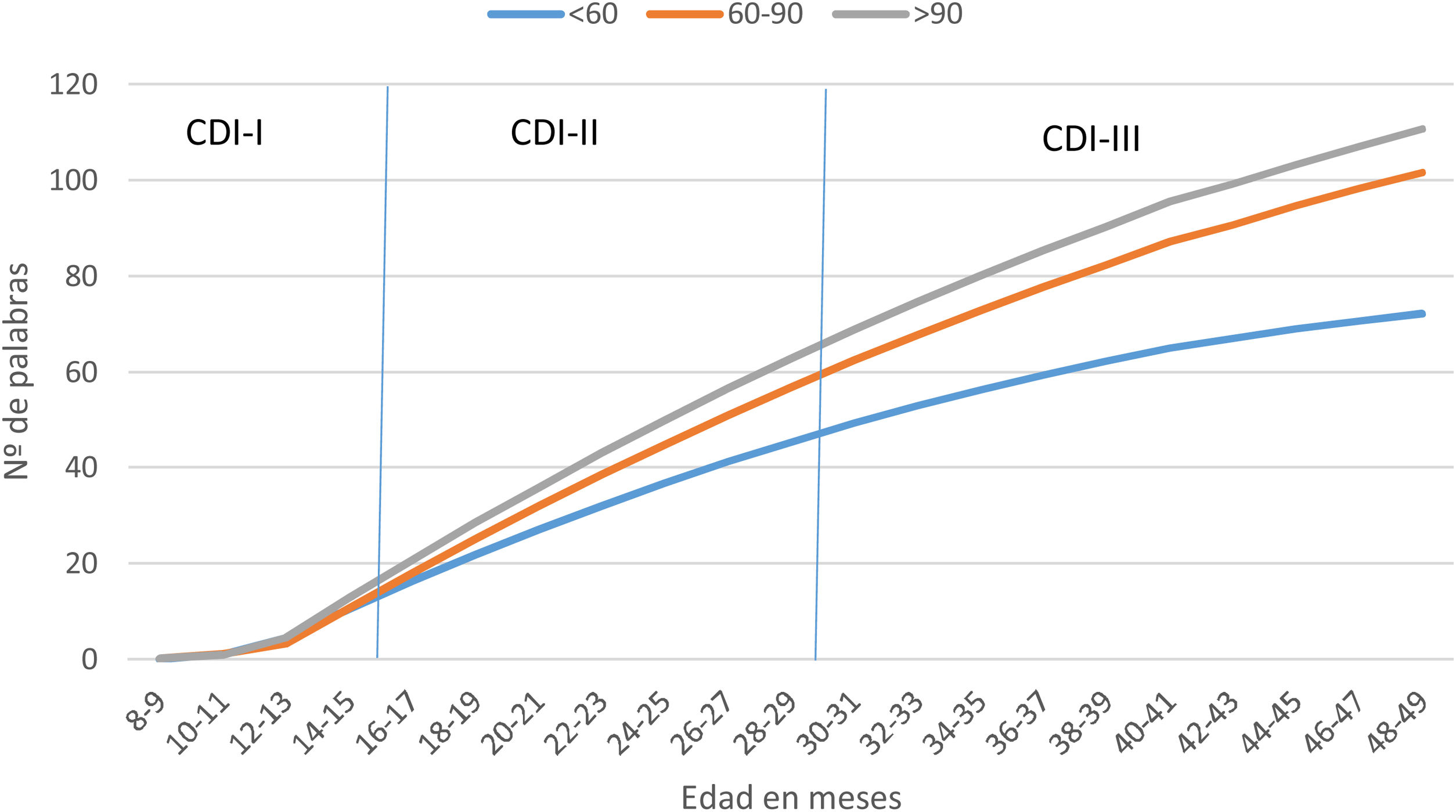

Todos los participantes tenían cierto grado de exposición a la lengua vasca, aunque su intensidad varía a lo largo de la muestra. Como puede verse en la figura 1, el input lingüístico (relativo) en euskara del 22.88% de los niños es inferior a 60%, 17.35% tiene un input lingüístico de 60-90% y 59.77% tienen un input lingüístico superior a 90%.

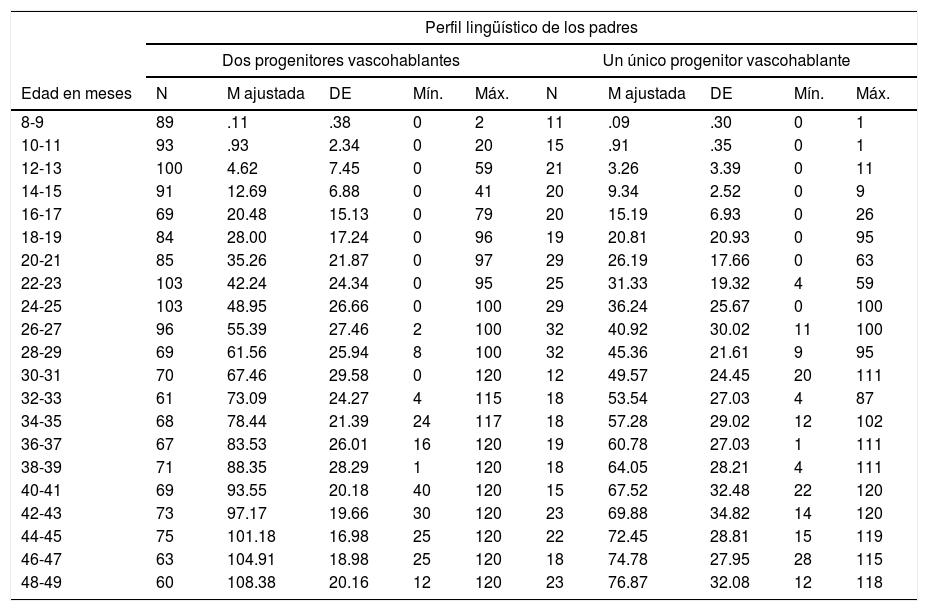

En cuanto al perfil lingüístico de los padres, predominan las familias de niños con dos padres vascohablantes (79.08%), sobre las familias con un único progenitor vascohablante (20.92%) (fig. 2).

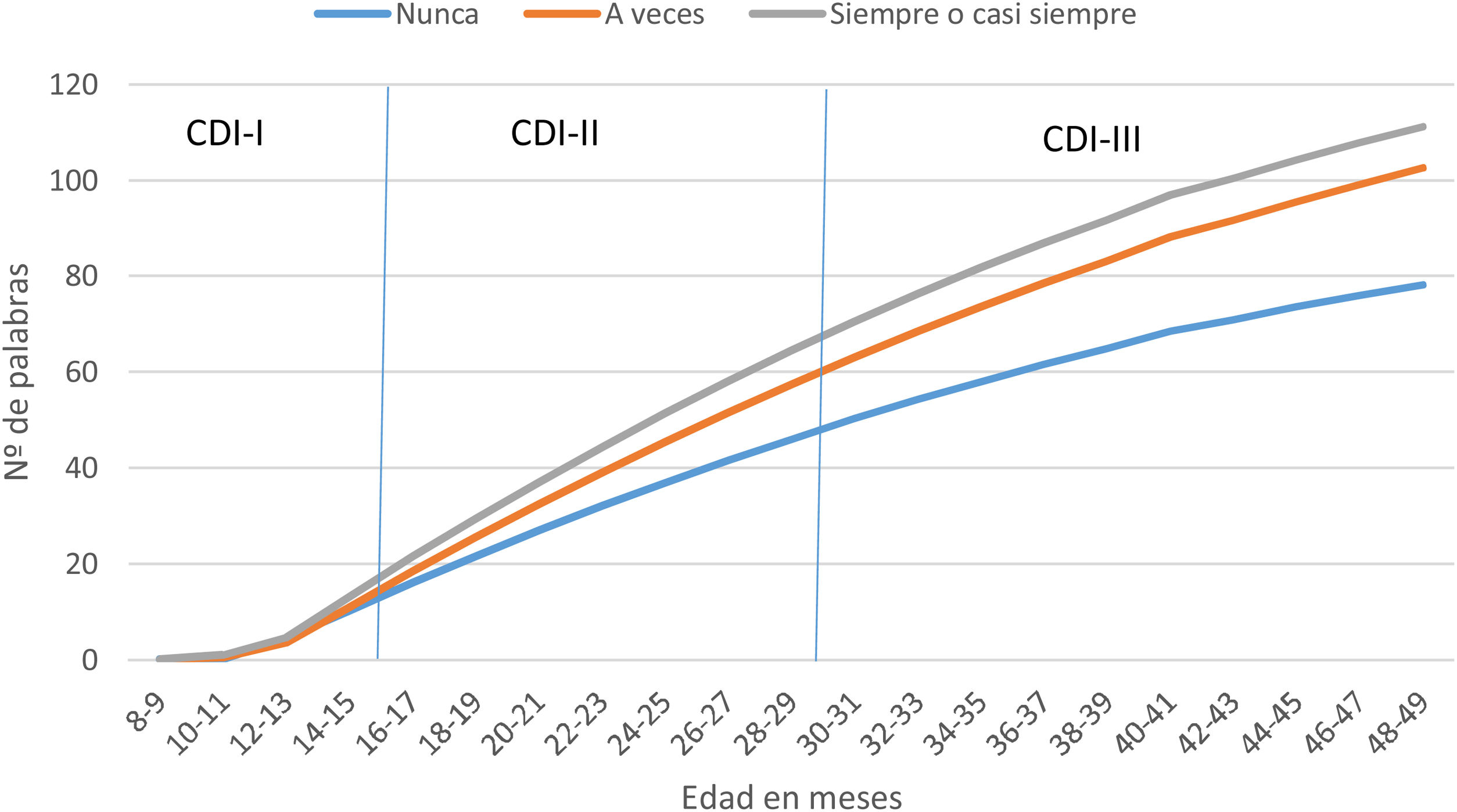

La figura 3 muestra la frecuencia de uso del euskera como lengua de comunicación interparental: 49% lo utiliza siempre o casi siempre, 28.03% algunas veces y 22.97% no lo utiliza nunca.

Análisis estadísticosPara analizar los factores que explican el desarrollo en el (tamaño del) léxico expresivo, se compararon tres modelos mediante un análisis de varianza, en los que la variable dependiente era el tamaño del vocabulario expresivo. En el modelo 1 se incluyeron como variables predictoras (independientes) la edad y el perfil lingüístico de los padres, en el modelo 2 la edad y el input lingüístico, y en el modelo 3 la edad y el uso del euskara entre los padres. El tamaño del efecto se estimó según el valor de eta al cuadrado parcial (np2) de Cohen (1992), donde .01 indica un efecto pequeño, .06 un efecto medio y .14 un efecto grande. Las medias de cada grupo según la edad, el perfil lingüístico, el input o el uso del euskara en la comunicación interparental se ajustaron utilizando la función cuadrática, la cual sigue un patrón similar al observado en el desarrollo del lenguaje (Fenson et al., 1993). Para todos los análisis estadísticos se utilizó el paquete SPSS en su versión 24.

ResultadosEl modelo 1, que incluye edad y perfil lingüístico de los padres, explicó 12.9% de la variabilidad de la producción de palabras en el rango de ocho a 15 meses. En este rango, el efecto de la edad resultó significativo [F(2, 432) = 76.4, p < .001, np2=0,05], no así el del perfil lingüístico de los padres [F(1, 432) = 2.36, p = .12, np2=0,01], ni el de la interacción entre ambos factores [F(3, 432) = 1.22, p = .30, np2=0,01](fig. 4) (tabla 1).

Vocabulario expresivo según la edad y el perfil lingüístico de los padres

| Perfil lingüístico de los padres | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Dos progenitores vascohablantes | Un único progenitor vascohablante | |||||||||

| Edad en meses | N | M ajustada | DE | Mín. | Máx. | N | M ajustada | DE | Mín. | Máx. |

| 8-9 | 89 | .11 | .38 | 0 | 2 | 11 | .09 | .30 | 0 | 1 |

| 10-11 | 93 | .93 | 2.34 | 0 | 20 | 15 | .91 | .35 | 0 | 1 |

| 12-13 | 100 | 4.62 | 7.45 | 0 | 59 | 21 | 3.26 | 3.39 | 0 | 11 |

| 14-15 | 91 | 12.69 | 6.88 | 0 | 41 | 20 | 9.34 | 2.52 | 0 | 9 |

| 16-17 | 69 | 20.48 | 15.13 | 0 | 79 | 20 | 15.19 | 6.93 | 0 | 26 |

| 18-19 | 84 | 28.00 | 17.24 | 0 | 96 | 19 | 20.81 | 20.93 | 0 | 95 |

| 20-21 | 85 | 35.26 | 21.87 | 0 | 97 | 29 | 26.19 | 17.66 | 0 | 63 |

| 22-23 | 103 | 42.24 | 24.34 | 0 | 95 | 25 | 31.33 | 19.32 | 4 | 59 |

| 24-25 | 103 | 48.95 | 26.66 | 0 | 100 | 29 | 36.24 | 25.67 | 0 | 100 |

| 26-27 | 96 | 55.39 | 27.46 | 2 | 100 | 32 | 40.92 | 30.02 | 11 | 100 |

| 28-29 | 69 | 61.56 | 25.94 | 8 | 100 | 32 | 45.36 | 21.61 | 9 | 95 |

| 30-31 | 70 | 67.46 | 29.58 | 0 | 120 | 12 | 49.57 | 24.45 | 20 | 111 |

| 32-33 | 61 | 73.09 | 24.27 | 4 | 115 | 18 | 53.54 | 27.03 | 4 | 87 |

| 34-35 | 68 | 78.44 | 21.39 | 24 | 117 | 18 | 57.28 | 29.02 | 12 | 102 |

| 36-37 | 67 | 83.53 | 26.01 | 16 | 120 | 19 | 60.78 | 27.03 | 1 | 111 |

| 38-39 | 71 | 88.35 | 28.29 | 1 | 120 | 18 | 64.05 | 28.21 | 4 | 111 |

| 40-41 | 69 | 93.55 | 20.18 | 40 | 120 | 15 | 67.52 | 32.48 | 22 | 120 |

| 42-43 | 73 | 97.17 | 19.66 | 30 | 120 | 23 | 69.88 | 34.82 | 14 | 120 |

| 44-45 | 75 | 101.18 | 16.98 | 25 | 120 | 22 | 72.45 | 28.81 | 15 | 119 |

| 46-47 | 63 | 104.91 | 18.98 | 25 | 120 | 18 | 74.78 | 27.95 | 28 | 115 |

| 48-49 | 60 | 108.38 | 20.16 | 12 | 120 | 23 | 76.87 | 32.08 | 12 | 118 |

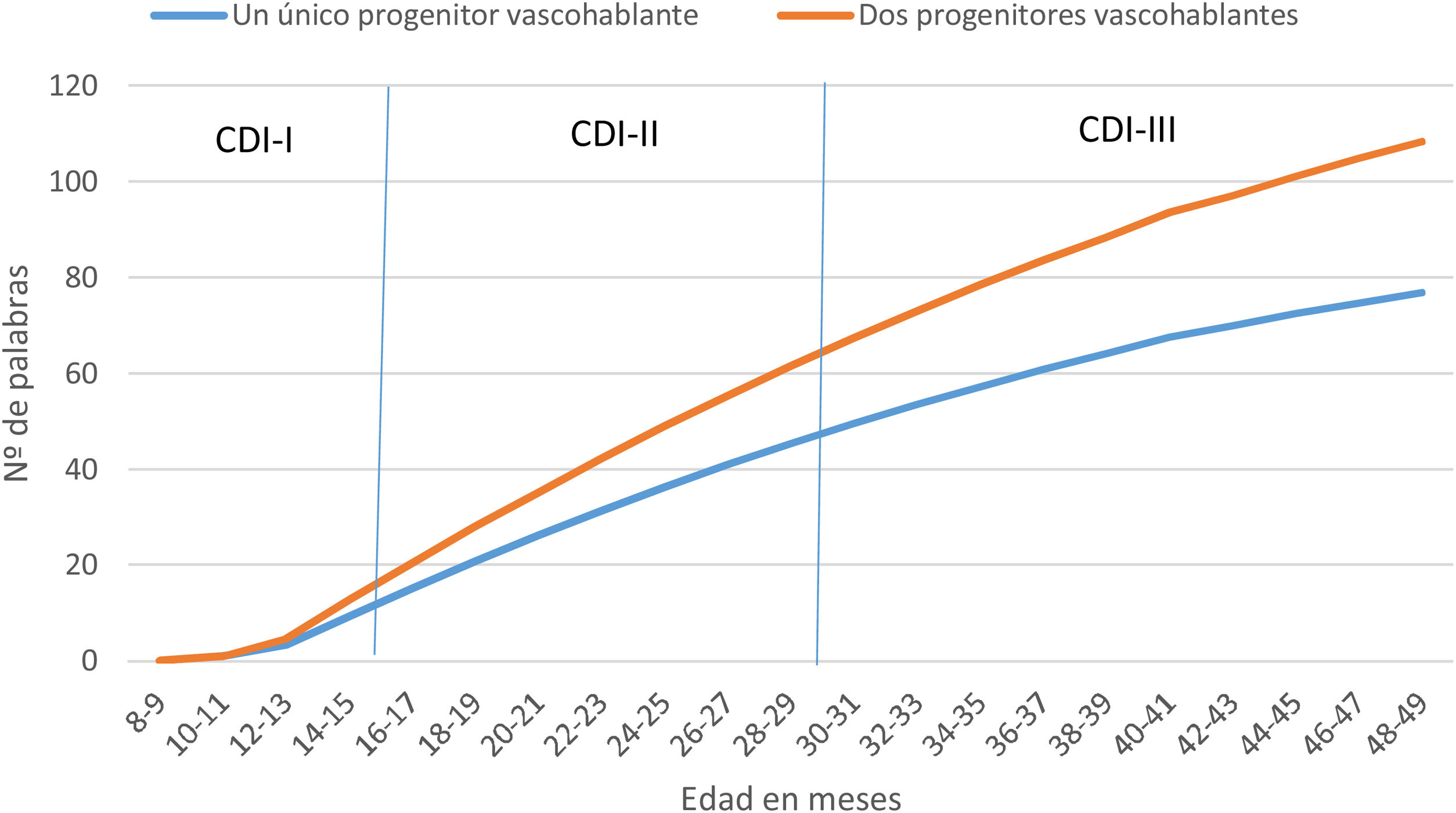

El porcentaje de varianza explicada por el modelo 1 aumentó a 41.2% en el rango de 16-29 meses. En esta franja de edad, resultaron estadísticamente significativos tanto la edad [F(6, 781) = 65.24, p < .001, np2=0,02] como el perfil lingüístico de los padres [F(1, 781) = 19.97, p < .001, np2=0,02]. Por el contrario, la interacción entre ambos factores no fue significativa, F(6, 781) = .38, p = .89, np2=0,00].

En el último rango de edad (30-49 meses), el modelo 1 explicó 29.1% de la variabilidad de la producción de palabras. De nuevo la edad [F(9, 843) = 14.16, p < .001, np2=0,13] y el perfil lingüístico de los padres [F(1, 843) = 164.03, p < .001, np2=0,16] resultaron significativos, no así la interacción entre los factores [F(9, 843) = 1.39, p = .19, np2=0,01].

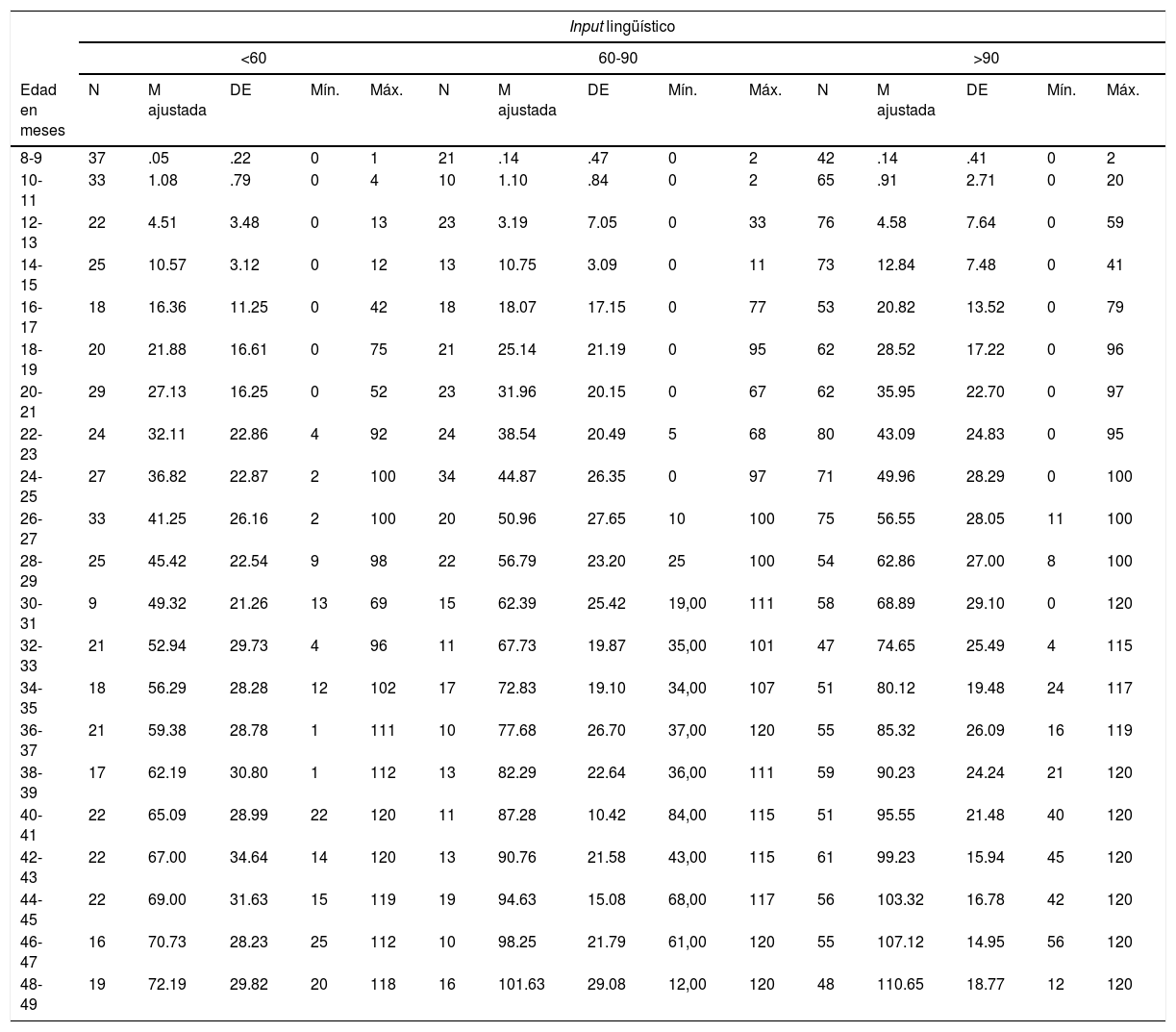

CDI-IIIEl modelo 2, que incluye edad e input lingüístico explicó 12.1% de la varianza de producción de palabras en el rango de edad ocho a 15 meses. El efecto de la edad resultó significativo [F(3, 428) = 11.77, p < .001, np2=0,08], no así el del input lingüístico [F(2, 428) = 1.05, p = .35, np2=0,00], ni el de interacción [F(6, 428) = .82, p = .55, np2=0,01] (fig. 5) (tabla 2).

Vocabulario expresivo según la edad y el input lingüístico

| Input lingüístico | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| <60 | 60-90 | >90 | |||||||||||||

| Edad en meses | N | M ajustada | DE | Mín. | Máx. | N | M ajustada | DE | Mín. | Máx. | N | M ajustada | DE | Mín. | Máx. |

| 8-9 | 37 | .05 | .22 | 0 | 1 | 21 | .14 | .47 | 0 | 2 | 42 | .14 | .41 | 0 | 2 |

| 10-11 | 33 | 1.08 | .79 | 0 | 4 | 10 | 1.10 | .84 | 0 | 2 | 65 | .91 | 2.71 | 0 | 20 |

| 12-13 | 22 | 4.51 | 3.48 | 0 | 13 | 23 | 3.19 | 7.05 | 0 | 33 | 76 | 4.58 | 7.64 | 0 | 59 |

| 14-15 | 25 | 10.57 | 3.12 | 0 | 12 | 13 | 10.75 | 3.09 | 0 | 11 | 73 | 12.84 | 7.48 | 0 | 41 |

| 16-17 | 18 | 16.36 | 11.25 | 0 | 42 | 18 | 18.07 | 17.15 | 0 | 77 | 53 | 20.82 | 13.52 | 0 | 79 |

| 18-19 | 20 | 21.88 | 16.61 | 0 | 75 | 21 | 25.14 | 21.19 | 0 | 95 | 62 | 28.52 | 17.22 | 0 | 96 |

| 20-21 | 29 | 27.13 | 16.25 | 0 | 52 | 23 | 31.96 | 20.15 | 0 | 67 | 62 | 35.95 | 22.70 | 0 | 97 |

| 22-23 | 24 | 32.11 | 22.86 | 4 | 92 | 24 | 38.54 | 20.49 | 5 | 68 | 80 | 43.09 | 24.83 | 0 | 95 |

| 24-25 | 27 | 36.82 | 22.87 | 2 | 100 | 34 | 44.87 | 26.35 | 0 | 97 | 71 | 49.96 | 28.29 | 0 | 100 |

| 26-27 | 33 | 41.25 | 26.16 | 2 | 100 | 20 | 50.96 | 27.65 | 10 | 100 | 75 | 56.55 | 28.05 | 11 | 100 |

| 28-29 | 25 | 45.42 | 22.54 | 9 | 98 | 22 | 56.79 | 23.20 | 25 | 100 | 54 | 62.86 | 27.00 | 8 | 100 |

| 30-31 | 9 | 49.32 | 21.26 | 13 | 69 | 15 | 62.39 | 25.42 | 19,00 | 111 | 58 | 68.89 | 29.10 | 0 | 120 |

| 32-33 | 21 | 52.94 | 29.73 | 4 | 96 | 11 | 67.73 | 19.87 | 35,00 | 101 | 47 | 74.65 | 25.49 | 4 | 115 |

| 34-35 | 18 | 56.29 | 28.28 | 12 | 102 | 17 | 72.83 | 19.10 | 34,00 | 107 | 51 | 80.12 | 19.48 | 24 | 117 |

| 36-37 | 21 | 59.38 | 28.78 | 1 | 111 | 10 | 77.68 | 26.70 | 37,00 | 120 | 55 | 85.32 | 26.09 | 16 | 119 |

| 38-39 | 17 | 62.19 | 30.80 | 1 | 112 | 13 | 82.29 | 22.64 | 36,00 | 111 | 59 | 90.23 | 24.24 | 21 | 120 |

| 40-41 | 22 | 65.09 | 28.99 | 22 | 120 | 11 | 87.28 | 10.42 | 84,00 | 115 | 51 | 95.55 | 21.48 | 40 | 120 |

| 42-43 | 22 | 67.00 | 34.64 | 14 | 120 | 13 | 90.76 | 21.58 | 43,00 | 115 | 61 | 99.23 | 15.94 | 45 | 120 |

| 44-45 | 22 | 69.00 | 31.63 | 15 | 119 | 19 | 94.63 | 15.08 | 68,00 | 117 | 56 | 103.32 | 16.78 | 42 | 120 |

| 46-47 | 16 | 70.73 | 28.23 | 25 | 112 | 10 | 98.25 | 21.79 | 61,00 | 120 | 55 | 107.12 | 14.95 | 56 | 120 |

| 48-49 | 19 | 72.19 | 29.82 | 20 | 118 | 16 | 101.63 | 29.08 | 12,00 | 120 | 48 | 110.65 | 18.77 | 12 | 120 |

La varianza explicada por el modelo 2 en el rango de 16 a 29 meses fue de 41.0%. Tanto la edad como el del input lingüístico resultaron significativos [F(6, 774) = 69.17, p < .001, np2=0,35 y F(2, 774) = 6.42, p = .002, np2=0,02, respectivamente], no así la interacción entre ambos factores [F(12, 774) = .09, p = 0.36, np2=0,02].

En el rango de 30-49 meses el modelo 2 explicó 33.5% de la variabilidad de la producción de palabras, resultando significativos tanto la edad [F(9, 833) = 16.18, p < .001, np2=0,15], como el del input lingüístico [F(2, 833) = 121.20, p < .001, np2=0,22], pero no la interacción entre los dos factores [F(18, 833) = 1.27, p = .20, np2=0,03].

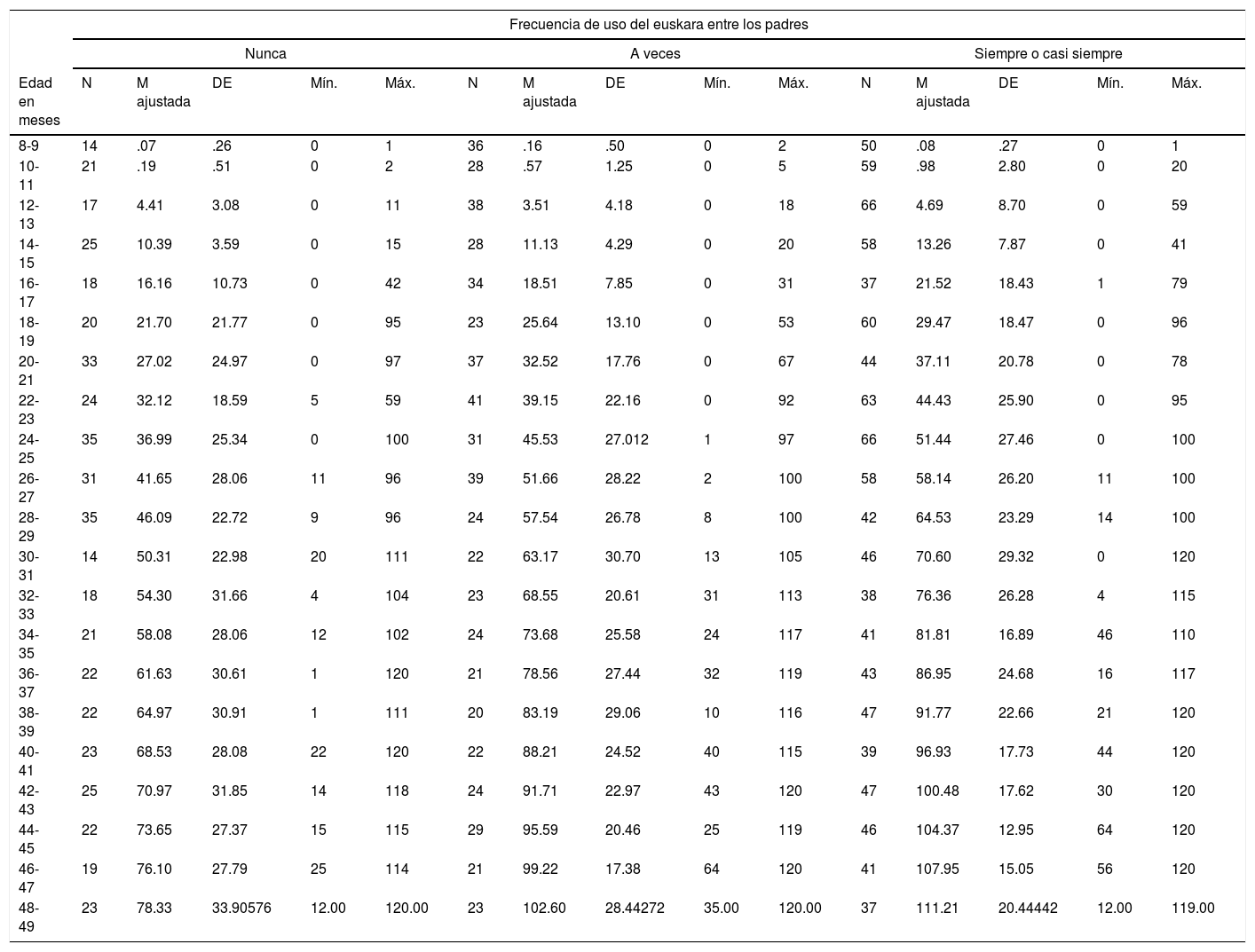

El modelo 3, que incluye edad y uso del euskara como lengua de comunicación interparental, explicó 12.6% de la varianza del léxico expresivo entre ocho y 15 meses. El efecto de la edad resultó significativo [F(3, 428) = 14.92, p < .001, np2=0,39], no así el del uso del euskara entre los padres [F(2, 428) = 1.86, p = 0.16, np2=0,02], ni el de la interacción [F(6, 428) = .73, p = .63, np2=0,01] (fig. 6) (tabla 3).

Vocabulario expresivo según la edad y la frecuencia de uso del euskara entre los padres

| Frecuencia de uso del euskara entre los padres | |||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Nunca | A veces | Siempre o casi siempre | |||||||||||||

| Edad en meses | N | M ajustada | DE | Mín. | Máx. | N | M ajustada | DE | Mín. | Máx. | N | M ajustada | DE | Mín. | Máx. |

| 8-9 | 14 | .07 | .26 | 0 | 1 | 36 | .16 | .50 | 0 | 2 | 50 | .08 | .27 | 0 | 1 |

| 10-11 | 21 | .19 | .51 | 0 | 2 | 28 | .57 | 1.25 | 0 | 5 | 59 | .98 | 2.80 | 0 | 20 |

| 12-13 | 17 | 4.41 | 3.08 | 0 | 11 | 38 | 3.51 | 4.18 | 0 | 18 | 66 | 4.69 | 8.70 | 0 | 59 |

| 14-15 | 25 | 10.39 | 3.59 | 0 | 15 | 28 | 11.13 | 4.29 | 0 | 20 | 58 | 13.26 | 7.87 | 0 | 41 |

| 16-17 | 18 | 16.16 | 10.73 | 0 | 42 | 34 | 18.51 | 7.85 | 0 | 31 | 37 | 21.52 | 18.43 | 1 | 79 |

| 18-19 | 20 | 21.70 | 21.77 | 0 | 95 | 23 | 25.64 | 13.10 | 0 | 53 | 60 | 29.47 | 18.47 | 0 | 96 |

| 20-21 | 33 | 27.02 | 24.97 | 0 | 97 | 37 | 32.52 | 17.76 | 0 | 67 | 44 | 37.11 | 20.78 | 0 | 78 |

| 22-23 | 24 | 32.12 | 18.59 | 5 | 59 | 41 | 39.15 | 22.16 | 0 | 92 | 63 | 44.43 | 25.90 | 0 | 95 |

| 24-25 | 35 | 36.99 | 25.34 | 0 | 100 | 31 | 45.53 | 27.012 | 1 | 97 | 66 | 51.44 | 27.46 | 0 | 100 |

| 26-27 | 31 | 41.65 | 28.06 | 11 | 96 | 39 | 51.66 | 28.22 | 2 | 100 | 58 | 58.14 | 26.20 | 11 | 100 |

| 28-29 | 35 | 46.09 | 22.72 | 9 | 96 | 24 | 57.54 | 26.78 | 8 | 100 | 42 | 64.53 | 23.29 | 14 | 100 |

| 30-31 | 14 | 50.31 | 22.98 | 20 | 111 | 22 | 63.17 | 30.70 | 13 | 105 | 46 | 70.60 | 29.32 | 0 | 120 |

| 32-33 | 18 | 54.30 | 31.66 | 4 | 104 | 23 | 68.55 | 20.61 | 31 | 113 | 38 | 76.36 | 26.28 | 4 | 115 |

| 34-35 | 21 | 58.08 | 28.06 | 12 | 102 | 24 | 73.68 | 25.58 | 24 | 117 | 41 | 81.81 | 16.89 | 46 | 110 |

| 36-37 | 22 | 61.63 | 30.61 | 1 | 120 | 21 | 78.56 | 27.44 | 32 | 119 | 43 | 86.95 | 24.68 | 16 | 117 |

| 38-39 | 22 | 64.97 | 30.91 | 1 | 111 | 20 | 83.19 | 29.06 | 10 | 116 | 47 | 91.77 | 22.66 | 21 | 120 |

| 40-41 | 23 | 68.53 | 28.08 | 22 | 120 | 22 | 88.21 | 24.52 | 40 | 115 | 39 | 96.93 | 17.73 | 44 | 120 |

| 42-43 | 25 | 70.97 | 31.85 | 14 | 118 | 24 | 91.71 | 22.97 | 43 | 120 | 47 | 100.48 | 17.62 | 30 | 120 |

| 44-45 | 22 | 73.65 | 27.37 | 15 | 115 | 29 | 95.59 | 20.46 | 25 | 119 | 46 | 104.37 | 12.95 | 64 | 120 |

| 46-47 | 19 | 76.10 | 27.79 | 25 | 114 | 21 | 99.22 | 17.38 | 64 | 120 | 41 | 107.95 | 15.05 | 56 | 120 |

| 48-49 | 23 | 78.33 | 33.90576 | 12.00 | 120.00 | 23 | 102.60 | 28.44272 | 35.00 | 120.00 | 37 | 111.21 | 20.44442 | 12.00 | 119.00 |

En el siguiente rango de edad (16-29 meses), el modelo 3 explicó 41,8% de la variabilidad del vocabulario expresivo. Tanto la edad como el del uso del euskara entre los padres resultaron significativos [F(6, 774) = 81.88, p < .001, np2=0,39 y F(2, 774) = 9.44, p < .001, np2=0,35, respectivamente], pero no la interacción entre ambos factores [F(12, 774) = 1.48, p = 0.13, np2=0,02].

En el rango de edad de 30-49 meses el modelo 3 explicó 29.8% de la varianza de la producción de palabras, resultando estadísticamente significativos tanto el efecto de la edad [F(9, 833) = 18.73, p < .001, np2=0,17], como el del uso del euskara entre los padres [F(2, 833) = 93.85, p < .001, np2=0,18]. La interacción entre los dos factores no resultó significativa [F(18, 833) = .97, p = .49, np2=0,02].

DiscusiónEl presente estudio realiza dos aportaciones a la metodología de la investigación del desarrollo lingüístico bilingüe en edades tempranas, que pueden servir como propuesta para una práctica más parsimoniosa, tanto en la investigación como en la práctica clínica de la evaluación del desarrollo léxico, y muy especialmente, en lenguas minoritarias.

La primera está relacionada con el instrumental empleado para la obtención de datos, las versiones abreviadas del CDI vasco, cada uno de los cuales abarca un periodo de edad determinado: el CDI-1vb (8-15 meses), el CDI-2vb (16-29 meses) y el CDI-3 v (30-49 meses). La secuenciación de los tres instrumentos ha permitido evaluar la sensibilidad de los mismos para medir el efecto de la edad, en periodos de dos meses, y del grado de exposición a la lengua en el tamaño del vocabulario temprano en euskera, una lengua minoritaria en permanente contacto con otras lenguas dominantes.

Los resultados de esta muestra de 2.098 sujetos son coherentes con investigaciones sobre efecto del grado de exposición en el desarrollo lingüístico en la población bilingüe en edad pre-escolar y escolar, apoyadas en diversas metodologías (Pearson et al., 1997; Gathercole y Thomas, 2009; Thordardottir, 2011; Hoff et al., 2012), y coinciden también con estudios previos basados en las versiones extensas CDI-1 v y CDI-2 v que investigaron la influencia de la exposición a la lengua en varios dominios del lenguaje expresivo: el tamaño del léxico, la gramática y la longitud de enunciado (Barreña et al., 2008a, 2008b; 2011; Ezeizabarrena et al., 2013). Los datos de los CDI abreviados confirman y refuerzan dos conclusiones relevantes de aquellos estudios: la edad de aparición, entre los 18 y 29 meses, de diferencias significativas según la cantidad de exposición a la lengua, y el incremento del tamaño de su efecto, durante los 20 meses siguientes, hasta los cuatro años.

A menudo, las investigaciones que atienden al grado de exposición incluyen distintos indicadores, estrechamente relacionados, que se solapan entre sí y cuyo efecto no es siempre claro (Floccia et al., 2018). La segunda aportación del presente estudio es la exploración de dos indicadores relacionados con el grado de exposición en el desarrollo léxico y gramatical, de forma separada: el perfil lingüístico de los padres y la lengua de comunicación interparental. Los tres factores analizados muestran una influencia similar en el tamaño del vocabulario expresivo de los CDI-v breves, y se presentan, por tanto, como indicadores adecuados para medir el grado de exposición a la lengua dentro del entorno familiar, en la línea iniciada en Barreña et al. (2008b), quienes observaron su efecto en el desarrollo léxico y gramatical (morfología nominal y MLU-máx) medidos con la versión extensa del CDI-2 v.

Un resultado a destacar es que el grado de exposición medido con estos tres indicadores no afecta por igual al tamaño léxico a lo largo de todo el periodo de edad estudiado. De hecho, su efecto resultó significativo a partir de los 16 meses, tanto en el rango de 16-29 meses (CDI-2vb) como en el de 30-49 meses (CDI-3 v), pero no así durante el periodo de 8 a 15 meses (CDI-1vb). En el rango de 16 a 29 meses, el tamaño del efecto resultó pequeño (np2=.02) y menor que el de la edad (np2=.33 - .39) para los tres indicadores; y en el de 30 a 49 meses, el tamaño del efecto resultó ser grande para los tres (perfil de los padres np2=.16; frecuencia de uso como lengua de comunicación: np2=.18; input relativo np2=.22). Resulta llamativo que en este último rango de edad, el efecto de estos tres factores resultara similar al del factor edad (np2 entre .13 y .17 en los tres modelos), considerado como el mejor predictor del desarrollo del lenguaje temprano, especialmente en los estudios basados en el CDI (Fenson et al., 1993; 2007; entre otros).

Los resultados mencionados ponen de relieve la pertinencia, así como la utilidad práctica de los tres indicadores del grado de exposición a la lengua, y de su efecto en el desarrollo léxico temprano, ya a partir de los 16 meses, y más aún desde los 30 meses. Por ello, consideramos que cualquiera de ellos podría bastar para dar cuenta de la exposición a la lengua de niños bilingües menores de cuatro años de edad.

De entre los tres indicadores (el input relativo, el perfil lingüístico de los padres y la lengua de comunicación interparental), el perfil lingüístico de los padres (conocimiento de la lengua minoritaria por uno o ambos progenitores), así como la lengua de comunicación interparental (uso del euskera siempre/a veces/nunca) se presentan como indicadores más fáciles de reportar por parte de los informantes, y tal vez más objetivables que el de input relativo (promedio de horas de exposición a cada lengua, variable que tienen que estimar los padres ya que no siempre están presentes en todas las interacciones de sus hijos).

Ninguna de las variables consideradas está exenta de subjetividad, o de verse afectada por factores ajenos a la investigación. Así, la decisión del informante sobre si los padres-tutores utilizan la lengua minoritaria entre siempre/ a veces/nunca de los CDI-v se plantea problemática en casos de familias de progenitor-tutor único, o en las que solo uno de los progenitores-tutores conoce la lengua o en las que (al menos) uno de ellos carece de la competencia para mantener una conversación fluida en la lengua de evaluación. Es por ello que, en todos estos casos, el diagnóstico efectuado con el CDI-v sobre la lengua vasca debería completarse con la evaluación de la lengua del niño bilingüe en la lengua de interacción de los padres y/o la dominante en el entorno. Ello evitaría el diagnóstico erróneo de trastorno del lenguaje (falsos positivos) en niños bilingües con desarrollo típico, cuya baja puntuación podría deberse a un diagnóstico incompleto o a una selección inadecuada de la lengua a evaluar, y no tanto a un desarrollo tardío en sus capacidades lingüísticas (Crutchley, 2000; Salameh et al., 2002).

La literatura sobre bilingüismo temprano incluye numerosos estudios, elaborados en contextos diferentes, y que llegan a conclusiones aparentemente contradictorias, por, entre otras razones, no atender o reportar suficientemente el perfil lingüístico de los participantes, como señalan Surrain y Luk (2019). Es probable que las conclusiones referentes a la influencia del perfil lingüístico de los padres no sea una excepción. Así, Floccia et al. (2018) comprobaron un efecto del input relativo y de la lengua de comunicación interparental, pero no del perfil de los progenitores, en su estudio sobre el léxico de bilingües de 24 meses residentes en el Reino Unido, expuestos al inglés (lengua socialmente dominante) junto a otra lengua adicional. El resultado de Floccia et al. (2018) de los bilingües de inglés contrasta con el obtenido con los bilingües vascos, testados con el CDI-vb. Dos elementos pueden explicar la aparente discrepancia entre los dos estudios: a) el contexto social de la lengua de referencia incluida en el test (inglés, lengua dominante, omnipresente en el Reino Unido vs. euskera, lengua co-oficial pero minoritaria en el País Vasco) y b) la categorización de los perfiles de los progenitores informantes: Floccia et al. (2018) categorizan a los progenitores como hablantes nativos de inglés como L1 vs. la lengua adicional, mientras que en el CDI-v el perfil de los progenitores se determina en términos de euskaldun (hablante de la lengua vasca, nativo o no) vs. no-euskaldun.

ConclusionesLos resultados de léxico temprano obtenidos ponen de manifiesto la sensibilidad de los instrumentos CDI-v breves (CDI-1vb, CDI-2vb, CDI-3v) para evaluar el efecto de la exposición a la lengua en el desarrollo léxico de niños bilingües menores de 4 años, en línea con estudios previos basados en las versiones largas del CDI vasco (Barreña et al., 2008a, 2008b; Ezeizabarrena y García, 2017). La coherencia entre los tres indicadores de la exposición a la lengua (input relativo, perfil lingüístico de los padres-tutores y lengua de comunicación interparental) confirma la relevancia de los mismos como medidores de la presencia de las lenguas en la familia, contexto de socialización especialmente importante a nivel socioafectivo, y de mantenimiento y transmisión de lenguas minoritarias.

Dado el carácter (más) objetivable de los dos últimos, señalamos la conveniencia de incluir los indicadores perfil lingüístico de los padres-tutores y lengua de comunicación interparental, además de (o incluso con mayor prioridad que) la cantidad de exposición relativa a la lengua como indicadores adecuados del grado de exposición a la lengua en los instrumentos de diagnóstico de desarrollo lingüístico temprano previo a los cuatro años. En el caso de la evaluación de lenguas que solo están presentes parcialmente en el entorno familiar, como es el caso de que los padres (uno o ambos) utilicen la lengua evaluada para dirigirse al niño, pero no como lengua interparental (situación frecuente en muchas lenguas minoritarias), el diagnóstico realizado en la lengua minoritaria debería completarse con la evaluación del niño en la lengua más frecuente en el hogar (a menudo la lengua socialmente mayoritaria).

FinanciaciónEl presente trabajo ha sido financiado por el Gobierno Vasco [IT983-16].

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Referencias no citadasEUS(2018)., 2018 y Petitto et al., 2001.

Desde estas líneas queremos agradecer a las familias, educadores y amigos que participaron generosamente en el estudio, así como a Alejandra Iriondo, a los investigadores del proyecto KGNZ y a la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).