En este artículo se propone desplegar una reflexión en torno a algunos de los rasgos generales del taylorismo y el fordismo, esos dos dispositivos de organización del trabajo y de exacción de plusvalor que han signado la historia de la modernidad capitalista y que instauraron un ritmo productivo inédito en la historia de la vida económica. Poniendo en relación esos dispositivos con la tendencia inmanente del capital a acrecentarse a sí mismo –a buscar su propia autoexpansión–, el texto se inspira en el pensamiento de raigambre marxista y foucaultiana para indagar en el sentido de esas estrategias de subsunción del trabajo al capital que intentan engendrar sujetos de obediencia y cuerpos productivos.

This paper intends to deploy a reflection on some of the general features of taylorism and fordism, two work organization and surplus generating devices that have marked the history of capitalist modernity and have established a production pace unprecedented in the history of economic life. By relating such devices to the capital's immanent tendency to increase himself –to look for its own self-expansion–, the text is inspired by the thought rooted in Marx's and Foucault's works in order to inquire into the sense of those strategies of subsumption of labour under capital which try to generate subjects of obedience and productive bodies.

Este artigo tem a intenção de gerar uma reflexão sobre algumas das características gerais do taylorismo e do fordismo, entendidos como dois dispositivos de organização do trabalho e da exigência de mais-valia que marcaram a história da modernidade capitalista e que instituíram um ritmo de produção sem precedentes na história da vida econômica. O texto relaciona esses dispositivos com a tendência inerente do capital a auto-expansão e inspira-se no pensamento de raízes marxista e foucaultiana para pesquisar o sentido dessas estratégias de subsunção do trabalho ao capital que tentam engendrar sujeitos obedientes e com corpos produtivos.

¿Qué espíritu, qué cuerpo puede aceptar sin un movimiento de rebelión el ritmo aniquilador de la cadena?

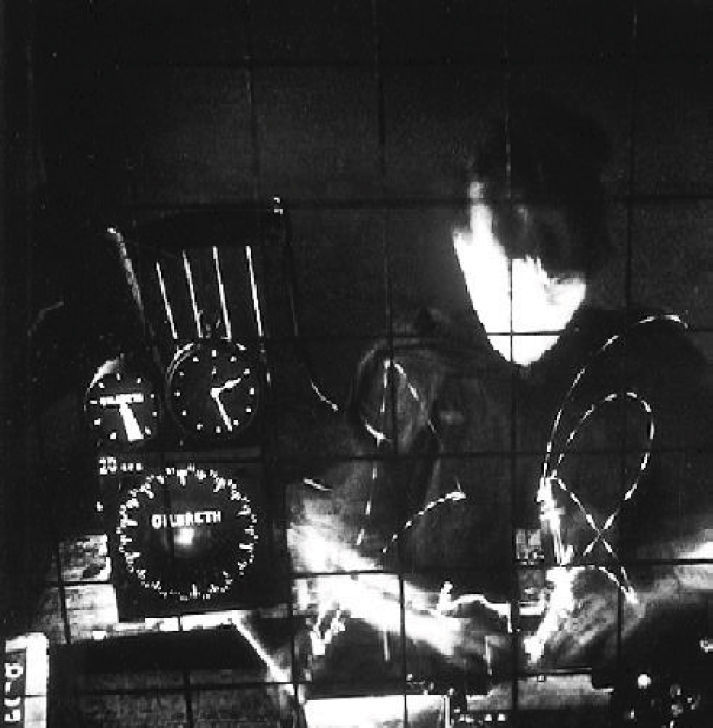

El lector seguramente reconocerá la imagen que aquí reproducimos: se trata de un fotograma de Tiempos modernos, la película que Charles Chaplin dio a conocer en 1936 y que ha sido, desde entonces, objeto de una prolífica literatura. En efecto, innumerables referencias a esta cinta pueden encontrarse en los más diversos campos: escritores, filósofos, historiadores, sociólogos, economistas, entre otros, han invocado una y otra vez este filme que nos ha legado una elocuente caracterización satírica de la modernidad y de la producción capitalista que la acompaña. Desde su primera exhibición hasta hoy, la cinta ha despertado el interés de buena parte de sus espectadores que han encontrado, en esta ficción cinematográfica, una audaz problematización de eso que llamamos modernidad.

Las primeras escenas de Tiempos modernos son, quizás, las que han quedado más fuertemente impresas en la memoria de sus espectadores. Como se recordará, en ellas se muestra a Charlot –el hilarante personaje de Chaplin– representando el papel de un obrero que trabaja en la cadena de montaje, ese artilugio cumbre del fordismo que, en las primeras décadas del siglo XX, revolucionó las formas de organización del trabajo y provocó una notoria aceleración de los ritmos de la producción fabril. La tarea de Charlot es de una regularidad absoluta y, ciertamente, intolerable: sosteniendo una llave en cada mano, debe ajustar un par de tuercas que le son incesantemente presentadas por obra del movimiento continuo de la máquina. Las tuercas desfilan raudas frente a él: como si cobraran vida propia, los movedizos objetos exigen de Charlot una acción sin demora, una operación exenta de todo aplazamiento. La cadena de montaje funciona gracias a una banda de transportación que lleva a cabo una doble y siniestra tarea: con su desplazamiento automático e inexorable, la deslizante cinta acerca el objeto de trabajo –lo sitúa al alcance de las manos del hombre– y, de manera casi simultánea, lo aleja –lo lleva lejos del sujeto, lo sustrae de su ámbito de acción. La operación del trabajador debe consumarse, entonces, en ese breve intervalo de tiempo que media entre la rauda llegada del objeto y su súbita desaparición. De esta tecnología emana, férrea, una demanda: la de realizar una acción sin retraso y con una extrema economía de los gestos. Con su movimiento mecánico e infatigable, la cadena de montaje coloca al sujeto ante una permanente exigencia: trayendo y volviendo a traer el objeto sobre el cual debe recaer el trabajo, la cadena exige del hombre una inmediata intervención. Las primeras secuencias de esta memorable película nos mostrarán a Charlot intentando seguir, con su propio cuerpo, el vertiginoso ritmo de la industria taylofordista.

Vencido por la demanda de la máquina, rebasado por la tenacidad y la severa exigencia de la producción en flujo continuo, Charlot deja su puesto de trabajo para tomar un breve descanso y comienza a temblar. Desbordado, su cuerpo se ve sacudido por un estremecimiento irreprimible, por una agitación generalizada de los miembros en la que podemos advertir una involuntaria repetición del gesto de ajuste de las tuercas. Sus brazos y manos repiten, nerviosa e impensadamente, el ademán absurdo del trabajo. Así, el ritmo frenético de la cadena ha tomado cuerpo en el cuerpo mismo del hombre, los tiempos modernos –y la violencia que les es ajena– encuentran en la representación del cuerpo trémulo de Charlot su puesta en entredicho: el personaje ha devenido presa de la exaltada cadencia que la producción impone; la violenta celeridad de la producción capitalista ha encontrado en el cuerpo del hombre el lugar exacto de su encarnación, la superficie sobre la cual manifestarse y tomar forma.

¿Qué indica, pues, este temblor? Poco tiempo antes de morir, Jacques Derrida se preguntaba ante qué temblamos. Para responder a esta inusual interrogación, en un breve ensayo, ¿Cómo no temblar?, el filósofo evoca dos situaciones de su vida en las cuales experimentó un violento temblor corporal: la primera vez fue cuando era niño, en Argelia –su tierra natal–, durante un bombardeo en la segunda guerra. Refugiándose del asedio militar y escuchando, con miedo, las bombas caer, sus rodillas “se pusieron a temblar de manera incontenible”.1 La segunda vez fue, dice Derrida en este texto de 2004, “este verano”; según nos hace saber el filósofo, en esa última ocasión, el temblor era el “efecto secundario de una quimioterapia”:2 las manos le temblaban de tal manera que le era imposible escribir.

Tratando de elucidar la experiencia del temblor –de dar cuenta de esa peculiar perturbación corporal que coloca al sujeto en una situación limítrofe –, Derrida llega a la conclusión de que hay una relación entre temblor y exceso. Para él, el temblor revela que en el sujeto habita una falla. Los espasmos que el cuerpo experimenta en el temblor serían, así, el índice de esa falla, la revelación de esa grieta o fisura del sujeto: en el temblor, dice Derrida, el sujeto cede “ante la necesidad del desfallecimiento, de la debilidad”.3 Desde esta perspectiva, “temblar hace temblar la autonomía del yo […] Reconocer […] que ‘tiemblo’, es admitir que el ego mismo no resiste a lo que lo sacude […] y lo amenaza”.4 De esta manera, el temblor aparece como una reacción –una réplica– ante aquello que nos excede: el nervioso estremecimiento del cuerpo y de sus miembros indica que nuestra voluntad e ipseidad han sido excedidas por un algo amenazante.

La pregunta por el temblor corporal está, si seguimos las intuiciones de Derrida, estrechamente vinculada con la pregunta por el exceso. ¿Qué pasa en el caso del temblor que sacude al personaje de Chaplin? ¿Hay aquí también, un exceso, una demasía ante la cual se tiembla? Desde luego. La película nos muestra al hilarante Charlot excedido por la aceleración y la repetición propias del trabajo en cadena: el personaje tiembla porque se ve superado por la ilimitación de la producción capitalista (por el vértigo del capital, por su impetuoso ritmo y su continua exigencia).

Muchos han señalado la vocación excesiva del capitalismo: su ilimitación y tendencia intrínseca a la desmesura se han convertido, en las ciencias sociales y en la filosofía, en un tema frecuentemente evocado. El etnólogo francés Pierre Clastres, por ejemplo, hablaba de esa tendencia en los siguientes términos: el régimen de producción capitalista, señalaba, es “espacio de lo ilimitado, espacio sin lugares en cuanto que es negación constante de los límites, espacio infinito de una permanente huida hacia adelante”.5 En efecto, el capitalismo niega y rechaza el límite: todo lugar es, para él, superable, todo lugar de llegada deviene lugar de partida, pues su aspiración más cara es la de aumentar la productividad, maximizar los rendimientos. De este modo, el capitalismo se caracteriza, en palabras del etnólogo, por su “imposibilidad de permanecer de este lado de las fronteras […], [por su constituirse como] pasaje más allá de toda frontera”.6 Este régimen de producción puede ser inteligido –tal como propone Armando Bartra en un registro análogo al clastreano– como “huida hacia delante”7 porque modifica, siempre, su horizonte, lo aplaza llevándolo cada vez más lejos, fijando ritmos de trabajo y metas productivas que, una vez alcanzados, se convierten en nuevo lugar de partida.

El capitalismo se caracteriza, entre otras cosas, por este impulso excesivo, por sostener esta peculiar relación con el infinito que la película de Chaplin nos revela con gran potencia crítica. En este artículo pasaremos breve revista por un ejemplo de esa ilimitación –consubstancial al capitalismo– expresada en dos momentos cruciales de la historia de las transformaciones de aquello que Karl Marx llamó la subsunción del trabajo al capital (la supeditación del trabajo al imperativo de la valorización del valor –es decir, la subsunción del sujeto que trabaja–): el taylorismo y el fordismo, esas dos formas de organización del trabajo –esos dispositivos de exacción de plusvalor– que Chaplin denuncia y “confronta con su ácida mímica”.8 El lector quizás se preguntará qué relevancia tiene hoy (en una época a menudo caracterizada como postindustrial y postfordista) revisitar los rasgos elementales de esos dos dispositivos de organización y control del trabajo que signaron el mundo productivo del siglo pasado pero que –según cierta lectura– tras la década de los setenta habrían comenzado a mostrar signos de definitivo declive y a ser sustituidos por nuevas formas de la subsunción del trabajo al capital. Si bien tras el taylofordismo hemos atestiguado el advenimiento de nuevos modelos productivos que han venido a introducir un conjunto de giros decisivos en las estrategias de organización del trabajo y de exacción de plusvalor (como el toyotismo, la especialización flexible, el postfordismo, etcétera) resulta importante detener la mirada, hoy, en esos viejos dispositivos de subsunción del trabajo al capital pues, a mi juicio y en contra de la suposición de su obsolescencia, continúan vigentes9 (de ahí que haya quienes prevén que el siglo XXI será acaso el del “taylorismo digital”10 y de ahí que haya quienes prefieran hablar de un neofordismo antes que de un postfordismo que habría roto toda continuidad con los modelos taylofordistas precedentes). La indagación en el pasado resulta indispensable para la confrontación con el presente: la posibilidad de inteligir nuestra propia actualidad pasa, en parte, por la aprehensión de su densidad histórica y por la detección de las herencias que actúan en ella; reparar en la historia de las formas de la subsunción del trabajo al capital nos puede permitir apreciar con mayor precisión aquello que ha cambiado y aquello que continúa vigente en el capitalismo contemporáneo. En este artículo nos limitaremos a esbozar, a muy grandes trazos, los perfiles generales del taylorismo y el fordismo,11 esos modelos productivos que no por ser bien conocidos –y no por haber sido ya estudiados por penetrantes estudiosos del tema– merecen nuestra desatención.

II. Taylorismo y fordismo¿De qué modo pensar la historia de las transfiguraciones de la subsunción del trabajo al capital sino como una expresión de la impetuosa tendencia al exceso que, como hemos señalado, caracteriza al régimen capitalista? Entre otras muchas cosas, Marx puso en evidencia la profunda historicidad del capital, su potente nervio de autotransformación; como se recordará, en el primer volumen de El capital, Marx hace un gesto quizás pionero de “subperiodización”12 del modo capitalista de producción al mostrar cómo, bajo este régimen, la organización del trabajo ha ido tomando formas históricas diferenciales, aquellas que nuestro pensador identificó como “cooperación”, “división del trabajo”, “manufactura”, “maquinaria y gran industria” (la fábrica relativamente automatizada del siglo XIX que Marx atestigua y somete a lúcido escrutinio). Marx estudia las trayectorias y los sentidos de las mudanzas del capital, analiza las transformaciones históricas de los procedimientos a través de los cuales el capital entra en relación con el trabajo (su otro necesario), lo organiza, lo controla y lo subordina al imperativo de la valorización. Tras ese gesto marxiano de subperiodización y de descubrimiento de diferencias en el modus del capital, los estudiosos del trabajo han continuado la indagación sobre esas variancias del capital a fin de hacer inteligible el despliegue posterior del capitalismo, de modo tal que han dado cuenta de la emergencia de nuevas figuras del capital, por lo que a las diferenciaciones en las formas de la subsunción del trabajo al capital que Marx analizó, se ha venido a sumar la investigación en torno a todo un conjunto de nuevas figuras, de nuevas formas de organización-subsunción del trabajo. Así, se han ido identificando modelos subsiguientes a los trazados por Marx, entre los que sobresalen, como es sabido, el taylorismo, el fordismo, el toyotismo, la especialización flexible, entre otros. Este proceso –desde luego no lineal–,13 es ilustrativo y pone de manifiesto la vocación excesiva del capitalismo a la que hemos aludido líneas antes. Al tener como su horizonte indefinido una acumulación abstracta –una acumulación indeterminada–, el capital no tiene, teóricamente, límites: “siempre […] puede pedir más al trabajador”,14 el aumento de la productividad del trabajo “se convierte en tendencia frenética […] Ningún nivel de productividad es nunca suficiente”.15 Con cada neo-forma que va adquiriendo en su desenvolvimiento histórico, el capitalismo va levantando un edificio de la subsunción del trabajo al capital que, en su desmesura, toma como su objeto de dominio zonas cada vez mayores de la subjetividad –del sujeto puesto a trabajar. Como anunciamos antes, en este ensayo nos limitaremos a exponer un momento de ese conjunto de transformaciones, un momento que coincide con el período que registra Chaplin en Tiempos modernos: el taylorismo y la subsiguiente irrupción de los modelos fordistas de producción.

Frederick Winslow Taylor introdujo, a fines del siglo XIX y principios del XX, en Estados Unidos, lo que suele denominarse indistintamente como taylorismo, sistema Taylor o administración científica del trabajo, un conjunto de estrategias que pronto se generalizaría en el mundo industrial, cuyo objetivo central era, y en buena medida sigue siendo, “lograr el rendimiento máximo de cada hombre y de cada máquina”16 –es decir, alcanzar la máxima eficiencia que obsesionaba a este ingeniero mecánico autodidacta. Para ello –para lograr la anhelada maximización de la producción y minimización de los costos–, Taylor creó, junto a otros administradores e ingenieros de su época, un método llamado “estudio de tiempo y movimientos”. Dicho método consistía, a grandes rasgos, en someter a los trabajadores a una meticulosa observación creando, en el interior del taller o la fábrica, aquello que podríamos llamar una situación de experimentación: el obrero, en su puesto de trabajo, era observado de cerca por un “experto en eficiencia” que, con cronómetro y libreta en mano, registraba tanto el tiempo que el trabajador tardaba en realizar cada una de sus operaciones, como los movimientos exactos con que las ejecutaba.17 Así, el célebre time and motion study consistía en descomponer los gestos del trabajo en sus partes más simples y elementales (desmenuzarlos, decía con razón Benjamin Coriat) y someter dichos gestos a una estricta medición: cronometrarlos con el propósito de eliminar, del proceso de trabajo, todos los “movimientos innecesarios”,18 reducir al mínimo los llamados tiempos muertos de la producción y sustituir “los movimientos lentos e ineficientes por otros movimientos rápidos”19 y eficaces. Esta medición, además, permitía a los administradores de las fábricas en las que se implementaba, fijar metas productivas, es decir, establecer el tiempo estándar en el que debía ejecutarse el trabajo. De este modo, el sistema Taylor pretende “aplicar procedimientos científicos a la fabricación”20 –como la medición cronometrada del tiempo y de los movimientos– con el fin de que los obreros trabajen con la mayor celeridad posible, “con su mayor rapidez”.21

Los principios de la administración científica tuvieron un fuerte impacto en la transformación de los procesos productivos. Sus efectos sobre la organización del trabajo industrial son de sobra conocidos: entre otras muchas cosas, el taylorismo supuso un extraordinario incremento de la división del trabajo, es decir, una cada vez mayor parcelación de las tareas asignadas a cada obrero –reduciendo en algunos casos su trabajo a la repetición sempiterna de un mismo gesto; además, el taylorismo profundizó la separación entre el trabajo de concepción y el de ejecución, pues quienes fijaban los métodos de trabajo eran los administradores, mientras que los operarios tenían la tarea exclusiva de su ejecución. El taylorismo también condujo a una estandarización de los procedimientos y los instrumentos de trabajo, así como una generalizada aceleración del ritmo del trabajo.

Para ilustrar gráficamente el modo en el que opera el taylorismo y cómo éste expresa la vocación excesiva del capitalismo, a continuación reproduciremos algunas imágenes captadas por uno de los más decididos impulsores de la administración científica: Frank Bunker Gilbreth, un contemporáneo y continuador de los trabajos de Taylor22 que, también en Estados Unidos y durante las dos primeras décadas del siglo XX, ideó el llamado motion o micromotion study que añadía, al clásico time and motion study tayloriano, una atención mucho más escrupulosa a la medición y registro sistemático de los movimientos y los micromovimientos del cuerpo que trabaja. Junto a su esposa –la psicóloga Lillian Moller–, Gilbreth se dedicó al análisis de los movimientos del cuerpo humano en el trabajo. Su objetivo, como el de Taylor, era aumentar la productividad y la eficiencia de las fábricas, las oficinas o cualquier espacio de trabajo, a través de una reformulación de los procesos de producción basada en la eliminación de los movimientos innecesarios, la simplificación extrema de las operaciones y el establecimiento de la sucesión exacta de los movimientos del cuerpo del trabajador.

Como podemos advertir en estas fotografías, Gilbreth creaba, en las fábricas y talleres en los que lo contrataban para acrecentar el rendimiento de los procesos de trabajo,23 situaciones de experimentación mucho más sofisticadas que las que generaba el mismo Taylor. Para llevar a cabo sus análisis –de los cuales dependían las posteriores transformaciones en los procesos de producción–, Gilbreth montaba una especie de laboratorio, un peculiar dispositivo de registro y experimentación; para estudiar los movimientos del cuerpo del trabajador (es decir, para calcular su duración, determinar sus trayectorias y establecer las transformaciones que debían sufrir con miras a incrementar su velocidad y eficiencia), Gilbreth recurría a distintos métodos de registro visual: tomaba diferentes tipos de imágenes fotográficas (a través de técnicas de su propia invención como el ciclógrafo y el cronociclógrafo que más adelante explicaremos) o filmaba a los trabajadores realizando sus quehaceres habituales junto a un microcronómetro (también invención de Gilbreth) que permitía medir con gran exactitud el tiempo de ejecución de las labores.24 Para Gilbreth, era fundamental contar con un registro visual de los movimientos de los trabajadores, pues éste era la condición de un análisis pormenorizado y sistemático. Para captar sus imágenes y para tener un parámetro que permitiera medir con precisión los movimientos, Gilbreth subdividía el fondo –y a veces el piso u otra superficie– de la escena a captar con una retícula de medidas estables. En palabras de los Gilbreth, en cada imagen, el fondo y el piso son seccionados en cuadros de una longitud predeterminada, de modo que cuando una imagen en movimiento está siendo tomada […], el cuerpo y la cabeza del trabajador son proyectados sobre estos cuadros y, examinando la posición exacta del trabajador en cada imagen sucesiva en relación a esos cuadros, es fácil determinar hasta qué punto él o ella se ha movido. Lo mismo puede decirse de las subdivisiones de los movimientos hechos por los pies.25

De esta manera, la retícula proveía al espectador de un parámetro: la instauración de esta red cuadriculada fundaba la posibilidad de medir los movimientos que produce el cuerpo del sujeto que trabaja. Pero Gilbreth, siempre dispuesto a ir un poco más allá en la persecución de la exactitud, consideraba que el reticulado de la escena era aún insuficiente para determinar la trayectoria exacta de los movimientos y micromovimientos. Para lograr esta anhelada precisión, Gilbreth inventó dos técnicas de registro: el ciclógrafo y el cronociclógrafo. El ciclógrafo (las imágenes 3 y 4 son un ejemplo de ello) es una técnica que consistía en sujetar una pequeña lámpara eléctrica a la mano, dedo, cabeza, pies o cualquier parte del cuerpo del trabajador sometido a examen. Con la lámpara fijada al cuerpo, el obrero o el oficinista realizaba sus operaciones habituales (desde el inicio del ciclo de trabajo hasta el final) mientras Gilbreth dejaba la cámara fotográfica con el obturador abierto. La imagen resultante era, así, un registro lumínico de las trayectorias de cada uno de los movimientos que el operario realizaba durante la ejecución de su tarea. Por su parte, el cronociclógrafo (véase la imagen 5) partía del mismo principio del ciclógrafo pero añadía la posibilidad del registro simultáneo del tiempo, pues en este caso la lámpara sujetada al cuerpo del trabajador contaba con un interruptor automático gracias al cual la luz parpadeaba cada determinado tiempo. De este modo, “en vez de una línea continua de luz, había una serie de puntos de luz que parpadeaban cada determinado tiempo […] [El tiempo] entre los puntos está […] fijado, [de este modo] es fácil determinar la velocidad a la cual el trabajo está siendo realizado”.26

Las imágenes que obtenía Gilbreth conformaban un fiel registro de la trayectoria total del ciclo de trabajo: todos los secretos de la ejecución de las tareas estaban allí revelados, puestos al descubierto por efecto del rastro de luz. A través de estas técnicas de inspiración claramente tayloriana, Gilbreth lograba algo quizás sin precedentes: convertir la trayectoria de los movimientos del cuerpo humano –trayectoria que sin el concurso de la técnica no deja rastro, trayectoria sin vestigio– en algo visible, en algo entregado simultáneamente a la visibilidad y a la mensurabilidad. Así, trocando lo invisible en visible, Gilbreth exhibía el itinerario del trabajo, la ruta que seguía el cuerpo en la realización de las operaciones. La administración científica se propone estudiar el cuerpo del sujeto que trabaja a fin de facilitar su manipulación por parte de la gerencia y a fin de lograr el rediseño eficiente de sus movimientos, a fin de hacer una reingeniería de la gestualidad acorde con los imperativos de la valorización.27

Los estudios que Gilbreth llevaba a cabo tenían evidentes efectos de poder, producían sujeción: al poner al descubierto la trayectoria de los movimientos del sujeto que trabaja –al convertirlos en un haz de luz en el caso del ciclógrafo y el cronociclógrafo, o al registrarlos en imágenes fílmicas susceptibles de reproducción y examen–, el “experto en eficiencia” tenía a la mano un valioso documento. Recordemos que, para Taylor y para sus adeptos, el corazón de la administración científica residía en la necesidad de que los administradores y patrones tuvieran un conocimiento puntual de los métodos de trabajo pues, a juicio del ingeniero, uno de los grandes obstáculos para el aumento de la productividad del trabajo anidaba, justamente, en la ignorancia que aquellos solían tener de los procesos efectivos de la producción; esa ignorancia era lo que, entre otras cosas, la administración científica prometía erradicar. A lo largo de sus Principios de la administración científica, Taylor sostiene que la ignorancia que a menudo aqueja a los propietarios de las fábricas es una fuente de poder para los trabajadores pues éstos, a sabiendas de que el patrón desconoce los secretos del oficio, las técnicas y los tiempos necesarios para la producción de un objeto dado, suelen –siempre según Taylor– simular que trabajan a la máxima velocidad posible o, cuando menos, “llevando un buen paso”.28 Según Taylor, recurriendo a esa simulación, los operarios despliegan el inicuo “arte de disminuir el propio rendimiento”,29 engendran una ralentización general de la producción, una desaceleración deliberada del ritmo del trabajo. Es precisamente para despojar a los trabajadores de esa fuente de resistencia (para sustraerles esa capacidad de resistirse a los deseos del capital de elevar la productividad del trabajo), que la administración científica se desarrolla: ella se declara a sí misma como una vía capaz de suprimir el “bajo rendimiento sistemático de trabajo”30 y capaz de instaurar un ritmo productivo inédito en la historia de la vida económica. Conociendo a fondo los tiempos y movimientos del cuerpo que trabaja –convirtiéndolos en el objeto de un saber y de una experimentación–, el patrón y el “experto en eficiencia” tenían a mano un documento, ciertamente, valioso: un documento que servía tanto para transformar los movimientos del cuerpo de los trabajadores con el objeto de volverlos más rápidos y eficientes, como para fijar la duración de las operaciones y establecer las metas productivas.

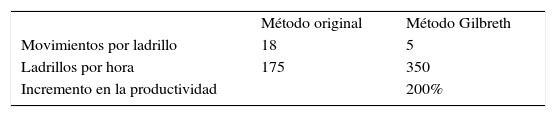

Como hemos señalado, los estudios de movimientos que desarrollaba Gilbreth eran el preámbulo de metamorfosis en los procedimientos y disciplinas de trabajo. Para poner un ejemplo entre muchos, pensemos en una de las más conocidas innovaciones técnicas gilbrethianas: la transformación del sistema de colocación de ladrillos. Tras un estudio de tiempos y movimientos, Gilbreth revolucionó algunos de los principios básicos de la albañilería y, en específico, de la construcción de muros. Examinando la técnica habitual de colocación de ladrillos y descomponiéndola en sus partes más simples y elementales, Gilbreth “[e]stableció la posición exacta que han de ocupar cada uno de los pies del albañil en relación con la pared, con la artesa del mortero y con la pila de ladrillos”,31 dispuso el trabajo simultáneo de las manos del trabajador –el albañil debió, en adelante, “coger un ladrillo con la mano izquierda en el mismo momento en que, con la derecha, toma una cucharada del mortero”–32, introdujo una serie de modificaciones en los andamios y demás herramientas de trabajo y, en suma, “fue eliminando todos los movimientos innecesarios […] [y] sustituyendo los que eran lentos por otros más rápidos”.33 Estas transformaciones del método de trabajo produjeron un significativo aumento de la velocidad con la que se levantaban las paredes. La disminución de los movimientos del cuerpo del trabajador (la eliminación de las trayectorias “innecesarias”) y el incremento de la productividad del trabajo pueden apreciarse en el siguiente cuadro comparativo extraído de Original films of Frank Gilbreth, un documento cinematográfico que recoge algunas de las filmaciones de Gilbreth:34

El cuadro es elocuente, habla por sí mismo: de un sólo vistazo muestra tanto la economía de tiempo y movimientos que exigían los métodos taylorianos, como el sorprendente aumento de la productividad que originaban.35

La administración científica conformó el suelo fértil sobre el cual habría de desarrollarse el fordismo, una estrategia de organización del trabajo y un conjunto de dispositivos tecnológicos que constituyeron una profundización histórica del taylorismo, una intensificación de sus principios y una realización, en “unos grados cualitativamente nuevos”,36 de sus aspiraciones. El productor de automóviles Henry Ford –conocido por muchas cosas, entre ellas por su antisemitismo– introdujo la cadena de montaje hacia 1918 para la fabricación del clásico modelo Ford T, el primer automóvil producido en serie. Tal como nos lo hace saber Benjamin Coriat, Ford solía decir lo siguiente: “A nuestros trabajadores no se les paga por caminar”.37 Desplazarse de un lado a otro de la fábrica para transportar los materiales de trabajo (objetos, materias primas o instrumentos), constituía, a ojos del ingeniero antisemita, una innecesaria detención del proceso de trabajo y un considerable gasto de tiempo. Ford tenía el mismo sueño que Taylor –al capital le aqueja, siempre, este sueño recurrente–: lograr el “perpetuum mobile”38 de la producción de valor. Para ello, la Ford Motor Company generalizó el uso de la cadena de montaje, esa cinta de transportación automática que garantiza la circulación “de un conjunto de piezas ante los obreros quietos en sus puestos de trabajo”,39 un mecanismo en movimiento continuo que “elimina los ‘tiempos muertos’ del taller y los convierte en tiempo de trabajo productivo”.40

Así, si el taylorismo orientó sus esfuerzos hacia la racionalización de los movimientos de los sujetos –hacia la constitución de cuerpos veloces y adiestrados en el uso eficaz de las herramientas de trabajo– el fordismo, con la introducción y generalización de la cadena de montaje, hizo del mecanismo –del “instrumento autoactuante”–41 el garante absoluto de la velocidad, hizo realidad el “sueño original del capital en busca del ‘movimiento perpetuo’ de la fábrica”.42 En efecto, la cadena de montaje –cuyo sentido está brillantemente representado y puesto en cuestión por Chaplin– impide toda ralentización obrera del proceso de trabajo:43 al controlar automáticamente la circulación de los materiales, el desplazamiento de los objetos y el ritmo de las operaciones, la cadena instaura una “regulación autoritaria (mecánica) de la cadencia del trabajo”44 y exige de los trabajadores una “subordinación pasiva al movimiento del mecanismo, la adaptación total a las necesidades y exigencias de éste”.45 Tal como lo advirtió de manera muy temprana Marx en sus análisis de los primeros talleres automáticos en la Inglaterra de mediados del siglo xix, no se trata aquí de una capacidad de trabajo especialmente desarrollada que se sirve del instrumento especial con virtuosismo; se trata del instrumento autoactuante, que necesita servidores acoplados a él de manera especial y continua. Allí [en la manufactura no automatizada], el trabajador se sirve del instrumento especial; aquí [en el taller automático], grupos especiales de trabajadores sirven a distintas máquinas.46

Con el control automático del ritmo del trabajo, el fordismo suprime aquello que Marx llamaba los “poros”47 de la producción, es decir, los momentos de interrupción de la marcha del trabajo que hacen de este último un conjunto de operaciones discontinuas o separadas entre sí por momentos de inacción relativa. La cadena de montaje engendra la continuidad ininterrumpida de la producción, el encadenamiento o sucesión –sin pliegues ni poros– de las maniobras de trabajo.48 Con todo ello, el fordismo desencadenó un aumento de la productividad a un grado tal que dio paso a la producción en serie, el tipo de producción que predominó durante el siglo XX y que aún puede encontrarse en una buena parte del mundo industrial.49

En suma, el taylorismo y el fordismo se erigen sobre una premisa fundamental y quizás común a todas las formas históricas que adquiere el modo de producción capitalista: la idea de la infinita perfectibilidad de los procesos de trabajo y de la posibilidad –teóricamente infinita también– del aumento de la productividad.50 De ahí que sea frecuente encontrar, en los textos programáticos de la administración científica, la idea de que el perfeccionamiento los métodos de trabajo no tiene fin, pues siempre hay una posibilidad de reducir los tiempos muertos de la producción y de eliminar “los movimientos en falso, los lentos y los inútiles”.51 Dirigidos hacia ese horizonte común de ilimitación, el taylorismo y el fordismo son dos de las formas que ha tomado la vocación excesiva del capitalismo, una vocación que brota, sin duda, del corazón mismo de este régimen de producción y de su finalidad irrenunciable: la exacción del plusvalor.

En sus pormenorizados análisis del régimen capitalista de producción, Marx desentrañó “la ley económica que preside el movimiento de la sociedad moderna”,52 hizo visible e inteligible la estructura profunda de la acumulación de capital. Como sabemos gracias a la obra del pensador alemán, esa conditio sine qua non de la generación de riqueza en la modernidad capitalista es la extracción de la plusvalía, de ese “tiempo de trabajo excedente”53 del que se apropia –sin retribución– el patrón, ese “valor producido por el obrero que excede el valor pagado por el derecho a usar su fuerza de trabajo”.54 La palabra plusvalía es, por sí misma, reveladora: construida con el prefijo latino plus, la palabra alude al “afán inmanente”55 del capital de acrecentarse a sí mismo; la palabra incluye, en su propia configuración, una referencia a esa “tendencia constante”56 del capital a rechazar toda limitación.

El deseo de dar cada vez mayor contenido –masa, decía Marx– a este plus, es decir, el deseo de abultar el excedente, es el prime motor de las transformaciones en las formas de organización del trabajo, la razón última del exceso al que el capitalismo necesariamente tiende. Para engrosar el plusvalor, para incrementar el tiempo de trabajo no retribuido, el capitalismo ha acudido a diversos ardides históricos. Esos ardides toman, siempre siguiendo a Marx, dos formas fundamentales: la forma absoluta y relativa del plusvalor. Como se recordará, una buena parte del primer volumen de El capital está dedicada a elucidar esas dos modalidades específicas de la plusvalía. En pocas palabras y reduciendo el argumento a su formulación más simple, la plusvalía absoluta se obtiene por medio de la prolongación de la jornada de trabajo –brota, pues, de un alargamiento del tiempo total de la producción. Por su parte, la plusvalía relativa se consigue a través del incremento de la productividad; sin prolongar la jornada –sin recurrir al alargamiento del tiempo de trabajo–, el capitalista debe asegurar un aumento de aquello que Marx solía llamar “la capacidad productiva del trabajo”;57 este incremento sólo puede lograrse transformando “las condiciones técnicas y sociales del proceso de trabajo”,58 es decir, introduciendo nuevas tecnologías y/o creando nuevos métodos y disciplinas de trabajo que llevan a producir más en menos tiempo.

En términos generales, el taylorismo y el fordismo son dos sistemas de organización del trabajo orientados hacia la creación de plusvalía relativa, pues su aspiración central es la de aumentar la productividad, generar un consumo cada vez más eficiente de la fuerza de trabajo y, con ello, incrementar el tiempo de trabajo no pagado. Desde luego, la disciplinarización del cuerpo a la que llevó el taylorismo y las transformaciones técnicoorganizacionales que produjo el fordismo, “lejos de provenir de la necesidad espontáneamente progresista de aplicar los avances de la ciencia a la producción, se desata más bien de una necesidad social regresiva, la de perfeccionar la explotación de la fuerza de trabajo”.59

III. La promesa emancipatoria de la modernidad ilustradaNo hay plusganancia sin sub-poder

En 1784, Emmanuel Kant publicó, en un periódico berlinés, un breve texto que daba respuesta a la pregunta “¿Qué es la Ilustración?”. Reparemos brevemente en él, ya veremos más adelante el vínculo entre este texto y nuestro objeto de interés. Ese artículo periodístico ha cobrado una relevancia quizás mayor a la que el mismo Kant previó. A casi 200 años de su publicación, Michel Foucault planteó que este texto, en apariencia menor –texto periodístico y, en cierto modo, de coyuntura–, había marcado con una modesta pero indeleble impronta el curso de la filosofía moderna, una filosofía que desde entonces ha intentado, por diversas vías, dar cuenta de un problema crucial: quiénes somos hoy en día.60 Desde esta perspectiva, el texto de Kant inauguraría la entrada del problema del presente en el campo del pensamiento filosófico, un pensamiento que –según Foucault–, se había consagrado más a la exploración de las condiciones trascendentales del conocimiento y la experiencia que a la reflexión sobre las condiciones históricas del saber, de la vida social y de la constitución de los sujetos.

Sin detenernos por el momento en una discusión sobre la pertinencia o no de la afirmación de Foucault, lo cierto es que el texto de Kant ha sido considerado por muchos como una especie de manifiesto de la modernidad ilustrada, pues en él se delinean algunas de sus aspiraciones funda-mentales. En efecto, en su breve colaboración periodística, Kant esboza algunas de las líneas generales del proyecto de la ilustración, un proyecto con respecto al cual la modernidad ha estado siempre, de un modo u otro, vinculada. Desde luego, el texto tiene muchas aristas que permiten una diversidad de lecturas pero, en pocas palabras, podemos decir que allí Kant sostiene que en la ilustración hay algo en juego: la ilustración, escribe el filósofo de Königsberg, es “la liberación del hombre de su culpable incapacidad”.61 Kant consideraba la ilustración más que como una corriente de pensamiento filosófico, como un proceso de liberación de los sujetos con respecto a todas las formas del “tutelaje” que impiden a los hombres “pensar por sí mismos”, los someten a la autoridad de otros y los ligan a una serie de preceptos o normas de acción que no derivan de su “propia razón” sino de una “razón extraña”62 que se les impone. El filósofo veía, en la ilustración, la posibilidad de salir de esta incapacidad que definía como culpable. Para Kant, el hombre que se somete a la razón extraña es, en cierta medida, coautor de su sometimiento y, al tener él mismo cierta responsabilidad de su propia sumisión, tiene en sus manos la posibilidad de su propia emancipación.

Así, en el texto de Kant, la ilustración aparece caracterizada como un proceso de liberación y como un llamado a la autodeterminación y a la salida del “estado de pupilo”.63 Tal como lo advirtió Foucault, en este texto hay una especie de definición negativa de la ilustración,64 pues más que una enunciación de los contenidos positivos de qué es eso que llamamos ilustración, lo que encontramos es la idea de que ésta se configura a la manera de una salida, de una escapatoria: la ilustración aparece entonces como el establecimiento, por parte del sujeto, de una relación de negatividad con respecto a los lazos que lo atan a aquellos que se han erigido en sus “tutores”.65 La ilustración se presenta, en suma, como un llamado a salir de ese estado en el cual los sujetos nos ceñimos a la autoridad y la razón de un otro que se nos impone, como un llamado a rechazar y fracturar ese “estado de nuestra voluntad que nos hace aceptar la autoridad de algún otro”.66

Ahora bien, el proyecto kantiano de la ilustración –que se presenta a sí mismo como un proyecto de carácter emancipatorio–67 ha sido contradicho por el curso de los acontecimientos históricos, por el propio despliegue y devenir de la modernidad ilustrada; de ahí que Foucault haya escrito, en las memorables e inteligentes páginas de Vigilar y castigar, lo siguiente: “Las Luces, que han descubierto las libertades, inventaron también las disciplinas”.68 Como es sabido, el término disciplina ocupa un lugar central en la obra de Foucault. Para él, la modernidad ilustrada ha sido acompañada, desde sus albores, por un proceso de disciplinarización de los sujetos –de nuestros cuerpos y de nuestras conductas–: desde el siglo XVIII, toda una serie de instituciones hicieron suyas las disciplinas, un conjunto de técnicas que tienen como objetivo la formación de un sujeto obediente, de un “individuo sometido a hábitos, a reglas, a órdenes, a una autoridad que se ejerce continuamente en torno suyo y sobre él”.69 Para Foucault, grosso modo, las disciplinas son métodos que permiten “el control minucioso de las operaciones del cuerpo, que garantizan la sujeción constante de sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad-utilidad”.70 Desde la perspectiva de Foucault, este proceso de disciplinarización está íntimamente vinculado con el desarrollo del capitalismo y constituye una de sus condiciones de posibilidad, pues la extracción del plusvalor exige esos mecanismos de poder que engendran, a un mismo tiempo, sujetos de obediencia y cuerpos productivos. Como se recordará, para poner ante los ojos del lector ese proceso de disciplinarización de la sociedad –esos modos en los que el individuo y su cuerpo se ven prendidos en un sistema de sujeción– Foucault recurre, a lo largo de Vigilar y castigar, a cuatro ejemplos paradigmáticos, a cuatro “instituciones de encierro” que han jugado un papel cardinal en la generalización del sujeto disciplinado. Los ejemplos a los que Foucault acude son: el cuartel militar, el hospital, la escuela y el taller (el lugar de trabajo). Estos ejemplos evidencian el funcionamiento de las disciplinas y ponen en relieve las formas de operación de las instituciones del encauzamiento de la conducta: los espacios institucionales en los cuales los individuos son gobernados y conducidos y que tienen, entre sus efectos, la constitución de sujetos de obediencia. En síntesis, Foucault encuentra, en la era moderna, “un crecimiento inaudito del poder”,71 un “afianzamiento de la dominación”.72

De esta manera, para el filósofo francés, la modernidad y la ilustración no pueden pensarse sin reparar en esta especie de paradoja que las habita: el análisis de la modernidad y de su promesa emancipatoria devela las disciplinas y la generalización de sujetos de obediencia. Así, al mismo tiempo que un llamado a la autodeterminación y a la liberación de los sujetos hay, en el despliegue de la modernidad, un desarrollo de la disciplinarización y una profusa generalización de las relaciones de poder. El proyecto ilustrado de la emancipación ha sido, entonces, acompañado –y en cierto modo neutralizado– por el despliegue de un polimorfo autoritarismo.73

Llegados a este punto, el lector quizás se preguntará qué tiene que ver esta digresión sobre el proyecto dieciochesco de la ilustración y su destino histórico con la primera parte de nuestro ensayo, dedicada al taylorismo y el fordismo –estrategias de organización del trabajo surgidas en el siglo XX. La relación, aunque no por sí misma evidente, es indudable: los cuerpos y las conductas de los trabajadores sometidos a la administración científica y a la cadena de montaje –los cuerpos sometidos a un cotidiano y microfísico ejercicio del poder–, constatan la no-realización de la promesa emancipatoria de la modernidad ilustrada.

El siglo XIX –siglo heredero de la Ilustración y siglo de la consolidación de los Estados nacionales– vio nacer algo que aún hoy constituye el marco general dentro del cual se despliega nuestra vida y dentro del cual se desplegó la vida social de principios del siglo XX, cuando el taylorismo y el fordismo se originaron y se diseminaron en buena parte del mundo capitalista del trabajo. Foucault planteó que este marco general está conformado, entre otras cosas, por lo que podríamos llamar dos líneas de fuerza. En efecto, en sus minuciosos análisis de las sociedades modernas, Foucault advirtió la presencia de una especie de tensión entre, por un lado, un “marco jurídico explícito […] formalmente igualitario”74 que tiene su realización más evidente en los regímenes democráticos que se fundan en la idea de la igualdad de derechos y, por otro, “la generalización de los dispositivos disciplinarios”75 que garantizan “la sumisión de las fuerzas y de los cuerpos” y que, a su juicio, constituyen la “vertiente […] oscura”76 de las sociedades modernas. De este modo, bajo la forma jurídica general que […] [garantiza] un sistema de derechos en principio igualitarios […] [hay], subyacentes, esos mecanismos menudos, cotidianos y físicos, todos esos sistemas de micropoder esencialmente inigualitarios y disimétricos que constituyen las disciplinas.77

A partir de los planteamientos de Foucault, podríamos decir que las sociedades modernas están constituidas a través de una especie de doble vínculo, pues en ellas el sujeto se ve interpelado por mensajes de apariencia contradictoria: se le dice que, gracias al marco jurídico que regula la vida en sociedad, él es igual a todos los demás y que goza de los mismos derechos, pero, en el trabajo (y desde luego también en otros ámbitos de la vida cotidiana), se le somete a un régimen que introduce “unas disimetrías insuperables”78 y que engendra una “subordinación no reversible de los unos con respecto a los otros”.79 Como sabemos, las sociedades modernas son sólo formalmente igualitarias y ese igualitarismo formal parece cumplir una función encubridora: el marco regulatorio jurídico que declara la igualdad de los sujetos tiene aquello que Foucault consideraba como un “reverso oscuro”80 que asegura la proliferación de las desigualdades. Ese reverso está constituido, entre otras cosas, por las disciplinas, por esos mecanismos menores –pero profusamente diseminados y altamente eficaces e incisivos– que norman nuestra vida y la someten a una autoridad que se ejerce, enérgica, sobre nosotros. El taylorismo y el fordismo –como los modelos productivos que han emergido tras ellos– son ejemplos de esos procedimientos proliferantes en las democracias por medio de los cuales “las fuerzas del cuerpo están con el menor gasto reducidas como fuerzas ‘políticas’ y maximizadas como fuerzas útiles”,81 procedimientos a través de los cuales se intenta convertir a los sujetos en puro cuerpo útil, en comportamiento adherido a los imperativos de la valorización del capital. El taylorismo y el fordismo –algunas de cuyas características hemos expuesto antes– son dos ejemplos, entre otros, de esos dispositivos presentes en las democracias, en esos regímenes auto-presentados como igualitarios en los que proliferan las disimetrías.

Ahora bien, Foucault no ha sido el único en señalar la relación problemática entre el proyecto emancipatorio de la modernidad ilustrada y su realización efectiva. Uno de los núcleos argumentales alrededor del cual se reunían los pensadores de la Escuela de Fráncfort era, justamente, la idea de que en la modernidad hay un complejo conjunto de fuerzas que socavan la promesa ilustrada. En su Dialéctica de la Ilustración, Max Horkheimer y Theodor W. Adorno exploraron algunas de esas fuerzas: evidenciaron la preeminencia de la razón instrumental por sobre otras formas de la racionalidad, hicieron visible el dominio de la naturaleza al cual conduce el capitalismo, expusieron la tentativa de anulación de los sujetos y de su agencia frente a la potencia de los poderes económicos, exploraron las formas del dominio ideológico propias de la industria cultural, hicieron objeto de indagación al fascismo como resultado lógico de la modernidad y no como accidente histórico, pusieron de relieve la subordinación de buena parte del saber y de las ciencias a los objetivos y propósitos del capital; exploraron, en suma, distintas fuerzas que contrarrestan la promesa ilustrada. El aliento emancipatorio de la Ilustración habría sido, así, sistemáticamente incumplido, dejado en estado de promesa e irrealización, pues en las sociedades modernas hay un conjunto de condiciones “que minan nuestra capacidad de auto-determinación, que socavan nuestros potenciales para la autonomía individual y colectiva”.82 Los dispositivos disciplinarios (entre los cuales podemos incluir al taylorismo y al fordismo) que la obra de Foucault puso al descubierto en un ejercicio intelectual de iluminación del reverso oscuro de la modernidad, constituyen uno de los nudos de ese complejo plexo de dominio que describieron Adorno y Horkheimer, de esa red abigarrada de dispositivos de poder en la cual discurren los tiempos modernos.

El capitalismo se ha, por supuesto, reconfigurado. Al taylorismo y al fordismo se suman, hoy, otras formas de organización de la producción que nos presentan un heterogéneo paisaje de estrategias de subsunción del trabajo al capital. Tal como sostenía Marx en las páginas introductorias de El capital, la sociedad capitalista está, como toda sociedad, sujeta “a un proceso constante de transformación”.83 El capitalismo, desde luego, sufre metamorfosis, ajustes, nuevas configuraciones; como toda sociedad, la nuestra está constituida por el movimiento transfigurante de la historia. Sin embargo, las nuevas configuraciones del mundo del trabajo (piénsese en el cada vez más proliferante trabajo informal, en el desempleo estructural, en el toyotismo, en el postfordismo, en la “flexibilización” de las relaciones laborales, en el neotaylorismo, en el neofordismo, etcétera) expresan, al igual que el taylorismo y el fordismo, esa “tendencia interna [del capital] hacia la autoexpansión [que] es incompatible a priori con cualquier idea de restricciones o límites”84 y expresan, también, la tendencia inherente del capital a la exclusión y a la creación de marginalidad.

Tiempos modernos –esa película de vieja factura–, sigue interpelándonos y continúa informándonos de nuestra propia actualidad. Walter Benjamin –que era un declarado amante de los filmes de Chaplin y que estaba convencido de que estos contenían una fuerza revolucionaria–85 pensaba, con el poeta Philippe Soupault, que el vigor de las obras del cineasta residía en el hecho de que sus filmes están “imbuidos de una poesía que todo el mundo encuentra en su vida”.86Tiempos modernos logra mostrar algo que hoy, íntimamente, nos incumbe: si esa película nos interpela hoy como hace 70 años, es porque logra dar cuenta de la potencia sujetadora del trabajo en la sociedad moderna, una potencia que nos es familiar, pues la capacidad de sujeción del trabajo constituye una de nuestras experiencias comunes. Muchas cosas han cambiado en el capitalismo contemporáneo, pero su signo elemental permanece inalterado y representado en esa película ficcional que no deja de suscitar la impresión de estar ante un “fuerte documento realista”,87 un documento que da testimonio –con esa dura poesía que nos hace reír “cuando más conmovidos estamos”–88 de nuestra propia situación; Tiempos modernos logra mostrar algo que hoy, íntimamente, nos incumbe: el filme da cuenta de la potencia sujetadora del trabajo en la sociedad moderna, de ese erigirse del capital en un “poder autocrático”89 que intenta domesticar nuestros cuerpos y nuestras conductas, da lúcida cuenta de esa tecnología del capital cuyo pulso no es sino el del plusvalor, da cuenta de una vida subsumida por el principio tautológico de la acumulación por la acumulación, una subsunción que es preciso resistir y subvertir.

Doctorante en Antropología y maestra en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Líneas de investigación: antropología del trabajo, teorías antropológicas, teoría social.

Derrida, Jacques (2009) [2006], “¿Cómo no temblar?”, trad. de Esther Cohen, en Acta poética, vol. 30, núm. 2, otoño, Universidad Nacional Autónoma de México, México, p. 22.

Idem.

Ibid., p. 24.

Ibid., p. 25.

Clastres, Pierre (1981) [1974], “Sobre el etnocidio”, trad. de Estela Ocampo, en Investigaciones en antropología política, Gedisa, Barcelona, p. 63.

Idem.

Bartra, Armando (2010), “Introducción”, en Tomarse la libertad. La dialéctica en cuestión, Ítaca, México, p. 28.

Bartra, Armando (2008), El hombre de hierro. Los límites sociales y naturales del capital, Universidad Autónoma de la Ciudad de México / Ítaca / Universidad Autónoma Metropolitana, México, p. 36.

En nuestra tesis doctoral hemos intentado mostrar la vigencia del taylofordismo en uno de los formatos productivos paradigmáticos de nuestra contemporaneidad: los call centers, fábricas lingüísticas que, con frecuencia pensadas como formatos empresariales de nuevo cuño (postindustrial y postfordista), muestran en realidad una compleja superposición de estrategias históricas de subsunción del trabajo al capital con predominancia de una suerte de taylofordismo flexibilizado, donde el taylofordismo (a menudo declarado muerto) viene a comparecer en la actualidad como estrategia vigente de sujeción de las fuerzas de trabajo a los imperativos de la valorización del valor. Cfr. Radetich, Natalia (2015), “Trabajo y sujeción: el dispositivo de poder en las fábricas de lenguaje”, tesis de doctorado en Antropología, Universidad Nacional Autónoma de México, México, inédita.

Phillip Brown, Hugh Lauder y David Ashton apudComisión Económica para América Latina y el Caribe (2013), Mujeres en la economía digital. Superar el umbral de la desigualdad, Naciones Unidas, República Dominicana, p. 50, disponible en <http://www.mexicoconectado.gob.mx/images/archivos/MujeresenlaEconomiaDigital.pdf>, última consulta: 10 de julio de 2015.

En nuestra tesis doctoral hemos intentado exponer, con mucho mayor detalle y detención, los rasgos del taylorismo y el fordismo así como los contornos generales de las figuras de la subsunción del trabajo al capital que emergieron tras ellos, especialmente, la human engineering, el toyotismo y la especialización flexible. Cfr. Radetich, Natalia (2015), “Figuras históricas de la subsunción del trabajo al capital: del taylorismo a la especialización flexible”, en “Trabajo y sujeción: el dispositivo de poder en las fábricas de lenguaje”, op. cit.

Aguirre Rojas, Carlos Antonio (1986), “Los procesos de trabajo taylorista y fordista. Notas sobre la hiperracionalización del trabajo y la tasa de ganancia”, en Cuadernos de la DEP, División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, p. 1.

Es preciso tener en cuenta que el proceso taylorismo-fordismo-toyotismoflexibilización no es una secuencia lineal. A este respecto, es importante advertir que distintas formas de producción suelen coexistir en una misma fábrica y en una misma sociedad. En efecto, estos sistemas de organización del trabajo no necesariamente se suceden unos a otros: la historia de las transformaciones de las estrategias de subsunción del trabajo al capital no es, estrictamente hablando, la historia de la sustitución de un modelo por otro, de ahí que algunos de los estudiosos del mundo del trabajo insistan en que éste muestra, más que la existencia de modelos puros y únicos, la preeminencia de “hibridaciones” (Reygadas, Luis (2002), Ensamblando culturas. Diversidad y conflicto en la globalización de la industria, Gedisa, Barcelona, p. 38).

Neffa, Julio César y Enrique de la Garza Toledo (2010), “Modelos económicos, modelos productivos y estrategias de ganancia: conceptos y problematización”, en Enrique de la Garza Toledo y Julio César Neffa (comps.), Trabajo y modelos productivos en América Latina. Argentina, Brasil, Colombia, México y Venezuela luego de las crisis del modelo de desarrollo neoliberal, CLACSO, Buenos Aires, p. 43.

Braverman, Harry (1987) [1974], Trabajo y capital monopolista, trad. de Gerardo Dávila, Editorial Nuestro Tiempo, México, p. 241.

Taylor, Frederick Winslow (1967) [1911], Principios de la administración científica, trad. de Ramón Palazón, Herrero Hermanos, México, p. 33.

A estos “expertos en eficiencia”, los obreros mexicanos solían llamarles tomatiempos o taylors (cfr. Radkau, Verena 1987, “Obreros-escribidores: sobre las posibilidades de una literatura alternativa”, en Victoria Novelo (coord.), Coloquio sobre cultura obrera, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social / Secretaría de Educación Pública, México, p. 67).

Taylor, Frederick Winslow (1967) [1911], op. cit., p. 31.

Idem.

Casson, Herbert N. (1967), “Frederick Winslow Taylor”, trad. de Ramón Palazón, en Frederick Winslow Taylor (1967) [1911], op. cit., p. 7.

Taylor, Frederick Winslow (1967) [1911], op. cit., p. 23. Para lograr el aumento de la productividad, Taylor no sólo establecía los tiempos en que debía realizarse el trabajo y estandarizaba los movimientos del cuerpo con que aquel debía llevarse a cabo sino que, además, implementaba un sistema de incentivos salariales ligando, con ello, el salario a la productividad.

La relación entre Gilbreth y Taylor no fue del todo armónica. Al principio cercanos colaboradores, fueron después distantes competidores. No obstante, a pesar de sus diferencias personales, los dos son figuras de un mismo proceso histórico.

En las primeras décadas del siglo XX, muchas fábricas y talleres contrataban a los “expertos en eficiencia” para que llevaran a cabo “mejoras” en los procesos de producción. Tanto Gilbreth como Taylor tenían “consultorías” dedicadas a esos menesteres.

Gilbreth inventó el llamado microcronómetro (véase la imagen 5), un reloj de alta precisión que “medía el tiempo hasta la millonésima parte de una hora” (Gilbreth, Frank Bunker y Lillian Moller Gilbreth 1920, Motion Study for the Handicapped, George Routledge & Sons, Ltd., Londres, p. 6. La traducción de la cita es nuestra). Podríamos decir que este reloj es expresión de aquello que el sociólogo alemán Hartmut Rosa considera como uno de los rasgos definitorios de la modernidad, a saber, “la contracción de los lapsos definibles como el ‘presente”’ (Rosa, Hartmut 2011 [2003], “Aceleración social: consecuencias éticas y políticas de una sociedad de alta velocidad desincronizada”, trad. de Fernando Campos Medina y María Isabel Vila Cabanes, en Persona y sociedad, vol. XXV, núm. 1, Universidad Alberto Hurtado, Santiago de Chile, p. 17).

Gilbreth, Frank Bunker y Lillian Moller Gilbreth (1920), op. cit, p. 6. La traducción es nuestra.

Ibid., pp. 9-10. La traducción es nuestra.

En nuestra tesis doctoral intentamos mostrar la actualidad de los métodos gilbrethianos que hoy se despliegan no sólo sobre el “trabajo manual clásico” sino también sobre el trabajo “profesional”, el así llamado trabajo “mental”, el trabajo de oficina y los servicios. Cfr. Radetich, Natalia (2015), op. cit.

Taylor, Frederick Winslow (1967) [1911], op. cit., p. 28.

Ibid., p. 30.

Idem.

Ibid., p. 73.

Ibid., p. 75.

Ibid., p. 73. Para un recuento puntual de las modificaciones que Gilbreth introdujo en el sistema de colocación de ladrillos cfr. Gilbreth, Frank Bunker (1911), Motion Study. A Method for Increasing the Efficiency of the Workman, D. Van Nostrand Company, New York y Taylor, Frederick Winslow (1967) [1911], op. cit., pp. 72-79.

Cfr. Gilbreth, Frank (1910-1924), Original Films of Frank Gilbreth, filmes recopilados y presentados por James S. Perkins, Lillian M. Gilbreth y Ralph M. Barnes, Estados Unidos.

Es preciso indicar que el sorprendente incremento de la productividad que originaba la administración científica, no iba acompañado por un aumento proporcional de los salarios. Tanto Gilbreth como Taylor ofrecían una justificación moral de esta nocorrespondencia: decían, con un cinismo notable, que “a la mayoría de los hombres no les hace bien enriquecerse demasiado aprisa” (Winslow Taylor, Frederick (1967) [1911], op. cit., p. 70).

Coriat, Benjamin (2008) [1982], El taller y el cronómetro. Ensayo sobre el taylorismo, el fordismo y la producción en masa, trad. de Juan Manuel Figueroa Pérez, Siglo XXI, México, p. 44.

Ford, Henry apud Benjamin Coriat (2011) [1991], Pensar al revés. Trabajo y organización en la empresa japonesa, trad. de Rosa Ana Domínguez, Siglo XXI, México, p. 53.

Marx, Karl (1973) [1867], El capital. Crítica de la economía política, vol. 1, trad.de Wenceslao Roces, Fondo de Cultura Económica, México, p. 331.

Coriat, Benjamin (2008) [1982], op. cit., p. 40.

Ibid., p. 44.

Marx, Karl (2005) [1861-1863], La tecnología del capital. Subsunción formal y subsunción real del proceso de trabajo al proceso de valorización. (Extractos del Manuscrito 1861-1863), selección y trad. de Bolívar Echeverría, Ítaca, México, p. 42.

Coriat, Benjamin (2008) [1982], op. cit., p. 38.

Para ser más exactos hay que decir que, en la cadena de montaje, la posibilidad de ralentización del trabajo reside en esos pequeños sabotajes que llevan a veces a cabo los obreros, vgr. la descompostura de las máquinas a través de atascamientos, entre otras tácticas transgresivas (para un acercamiento al tema general de las transgresiones obreras cfr. Reygadas, Luis y Manuel Adrián Hernández (2003), “Lógica cultural de prácticas obreras al margen de las reglas. Compensaciones ocultas y pillaje en dos grupos de sindicalistas mexicanos”, en Alteridades, año 13, núm. 25, Universidad Autónoma Metropolitana, México). La detención del movimiento continuo de la producción se hace también posible, desde luego, cuando los trabajadores desencadenan una huelga (que constituye el paro de actividades por excelencia, la detención de la cadencia frenética de la producción, la puesta de un límite al perpetuum mobile de la fábrica, la interrupción – colectiva y organizada– del movimiento continuo y de la producción de valor). La detención de la cadena –y de la cadencia de la producción– es, así, un logro político.

Coriat, Benjamin (2008) [1982], op. cit., p. 40.

Marx, Karl (2005) [1861-1863], op. cit., pp. 40-41.

Ibid., p. 42.

Marx, Karl (1973) [1867], op. cit., p. 276.

En otro lugar he intentado mostrar la vigencia de la cadena de montaje no sólo en el mundo industrial contemporáneo, sino también en el proliferante sector económico de los servicios, donde a menudo el trabajo se ve organizado por aquello que denominé una “cadena de montaje virtual” que anida en el software de la computadora (esa nueva máquina universal que se constituye, a un mismo tiempo, como herramienta de trabajo, como máquina instauradora de ritmos productivos y como un eficaz dispositivo de control de los trabajadores. La cadena de montaje toma allí un nuevo giro, su estatuto virtual). Cfr. Radetich, Natalia (2015), op. cit.

En nuestra breve exposición, hemos hecho una reducción quizás inapropiada del fordismo, pues hemos centrado nuestra atención exclusivamente en la cadena de montaje. Nos hemos focalizado en ella por ser la innovación más visible y reveladora de la racionalidad fordista, pero es importante advertir que el fordismo es una estrategia de conjunto: una forma de organización el trabajo que, además de la dimensión técnica, incluye nuevas configuraciones de la vigilancia, nuevos arreglos salariales, nuevas formas de la relación de los trabajadores y las empresas con el Estado, nuevas formas de la resistencia obrera y de su capacidad contestataria, etcétera. Así pues, conviene tener presente que el fordismo es una estrategia mucho más amplia que la introducción de la cinta de transportación automática.

Para una extraordinaria crítica de esta suposición sobre la cual descansa el capitalismo, remitimos al lector al citado libro de Armando Bartra, El hombre de hierro. Límites sociales y naturales del capital, en donde se explora el problema de los límites del capitalismo.

Taylor, Frederick Winslow (1967) [1911], op. cit., p. 104.

Marx, Karl (1973) [1867], op. cit., p. XV.

Ibid., p. 164.

Sánchez Vázquez, Adolfo (2003) [1982], El joven Marx: Los Manuscritos de 1844, Universidad Nacional Autónoma de México / Facultad de Filosofía y Letras / Ediciones La Jornada / Ítaca, México, p. 78.

Marx, Karl (1973) [1867], op. cit., p. 257.

Idem.

Ibid., p. 252.

Idem.

Echeverría, Bolívar (2005), “Presentación”, en Karl Marx (2005) [1861-1863], op. cit., pp. 10-11.

Cfr. Foucault, Michel (2010) [1984], “¿Qué es la Ilustración?”, trad. de Ángel Gabilondo, en Obras esenciales, Paidós, Madrid.

Kant, Emmanuel (2006) [1784], “¿Qué es la Ilustración?”, trad. de Eugenio Ímaz, en Filosofía de la historia, Fondo de Cultura Económica, México. p. 25.

Kant, Emmanuel (1991) [1798], Antropología en sentido pragmático, trad. de José Gaos, Alianza, Madrid, p. 115.

Kant, Emmanuel (2006) [1784], op. cit., p. 25.

Cfr. Foucault, Michel (2010) [1984], op. cit., p. 977.

Kant, Emmanuel (2006) [1784], op. cit., p. 26.

Foucault, Michel (2010) [1984], op. cit., p. 977.

Cfr. infra nota 74.

Foucault, Michel (1976) [1975], Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, trad. de Aurelio Garzón del Camino, Siglo XXI, México, p. 225.

Ibid., p. 134.

Ibid., p. 141.

Honneth, Axel (2006) [1990], “Foucault y Adorno. Dos formas de una crítica a la modernidad”, trad. de Peter Storandt Diller, en Crítica del agravio moral. Patologías de la sociedad contemporánea, Fondo de Cultura Económica / Universidad Autónoma Metropolitana, Buenos Aires, p. 125.

Ibid., p. 134.

Es importante advertir que el proyecto kantiano de la ilustración contiene, en sí mismo, esta relación problemática entre, por un lado, el llamado a la emancipación y, por otro, el llamado a la constitución de sujetos de obediencia. Como hemos señalado, Kant consideraba que la ilustración llevaría a los hombres a hacer uso de su “propia razón” y que este uso libre de la razón permitirá a los sujetos llevar a cabo un cuestionamiento de las relaciones de autoridad a las que están sometidos y, en general, una “franca crítica de lo existente” (Kant, Emmanuel 2006 [1784], op. cit., p. 36); sin embargo, hay que recordar que, al mismo tiempo, Kant sostenía que la obediencia (es decir, la sumisión de los sujetos a una razón extraña) era indispensable para el funcionamiento de la vida colectiva, para la consumación de lo que el filósofo llama “empresas de interés público” (ibid., pp. 28-29) cuya realización requiere, siempre según Kant, de cierto “automatismo” y “pasividad” (ibid., 29), es decir, de la sumisión de los sujetos a la autoridad de un otro. De ahí que Kant insistiera en que una sociedad “no ilustrada” se orienta según el principio de “¡obedeced y no razonéis!”, mientras que una sociedad “ilustrada” se orienta según la máxima de “¡razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis, pero obedeced!” (ibid., p. 37). De este modo, el proyecto kantiano de la ilustración pone un límite a su propio llamado a la autodeterminación. Parafraseando a Max Horkheimer y Theodor W. Adorno, podríamos decir que la ilustración contiene, al mismo tiempo, el germen de la libertad y del dominio (cfr. Horkheimer, Max y Theodor W. Adorno 2007 [1947], Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, trad. de Joaquín Chamorro Mielke, Akal, Madrid, p. 13).

Foucault, Michel (1976) [1975], op. cit., p. 225.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Foucault, Michel apud Axel Honneth (2006) [1990], op. cit., p. 137.

Cito aquí a Foucault con algunas modificaciones gramaticales. Cfr. Foucault, Michel (1976) [1975], op. cit., p. 224.

Rosa, Hartmut (2010), Alienation and Acceleration. Towards a Critical Theory of Late-Modern Temporality, NSU Press, Malmö, p. 53 (la traducción es nuestra). Muchas de esas fuerzas y condiciones son habitualmente consideradas a la manera de una segunda naturaleza, son pensadas como “indispensables” para el funcionamiento de la vida colectiva y, en ese sentido, son “des-politizadas” (cfr. Rosa, Hartmut 2010, op. cit., p. 8 –véase el mismo párrafo en el artículo de Rosa en este volumen–), les es adjudicado un estatuto de necesidad e inmutabilidad. Un ejemplo de este tipo de convicciones es la idea, comúnmente aceptada, de que la producción no podría funcionar sin la sujeción de los individuos a la autoridad y vigilancia de otros individuos.

Marx, Karl (1973) [1867], op. cit., p. XVI.

Mészáros, István, apud José Guadalupe Gandarilla Salgado (2009), “Para una vindicación del luddismo”, en Educación superior. Cifras y hechos, año 7, núms. 43-44, enero-abril, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, México, p. 6.

Cfr. Benjamin, Walter (2005) [1929], “Chaplin in Retrospect”, trad. de Rodney Livingston, en Michael W. Jennings, Howard Eiland y Gary Smith (eds.), Selected Writings, Volume 2, part 1, 1927-1930, Harvard University Press, Cambridge, p. 224 y Benjamin, Walter (2003) [1936], La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, trad. de Andrés E. Weikert, Ítaca, México, p. 82.

Philippe Soupault apud Walter Benjamin (2005) [1929], op. cit., p. 222. La traducción es nuestra.

Bleiman, M. (1980), “La imagen del pobre hombre”, trad. de Héctor Franzi, en I. Arcella, E. Kleinman, S. M. Eisenstein et al, El mundo de Charles Chaplin, Centro Editor de América Latina, Buenos Aires, p. 99.

Deleuze, Gilles (1984) [1983], “La imagen-acción: la pequeña forma”, trad. de Irene Agoff, en La imagen-movimiento. Estudios sobre cine 1, Paidós, Barcelona, p. 240.