Editado por: Dra. Carmen Fernandez Alonso, Medicina Familiar y Comunitaria y Medicina Interna, Emérita del Servicio de Salud de Castilla y León, Valladolid, España

Más datosEl género es un importante determinante social de la salud. Su relación con la desigualdad y la violencia permite considerar que ser mujer es un factor de riesgo para la salud. Las niñas y las adolescentes no escapan a esta circunstancia, que condiciona su vida desde antes de nacer y puede determinar su estado de salud a lo largo de la misma. Puede variar según los contextos sociales, pues diversos factores interseccionan con el género, añadiendo riesgo y vulnerabilidad al hecho de ser mujer. La violencia de género suele identificarse como un problema de mujeres adultas. Pero la violencia discriminativa por razón de género se construye a lo largo de la vida de las mujeres, produciendo graves consecuencias individuales y sociales desde la infancia. El sistema sanitario es un lugar privilegiado para detectar y abordar el impacto de todas estas violencias hacia las menores, tal y como se muestra en este artículo.

Gender is an important determinant of health. Its relationship with inequality and violence allows us to consider being a woman as a risk factor for health. Girls and teenager girls are not exempt from this circumstance, which conditions their lives from before birth and can determine their health status throughout life. It can vary according to social contexts, as various factors intersect with gender, adding risk and vulnerability to being a woman. Gender-based violence is often identified as a problem for adult women; however, the experience of discriminatory gender-based violence is constructed throughout women's lives, producing serious individual and social consequences from childhood. Accepting this violence as a «private or domestic matter» often prevents seeing the true dimension of the problem, its consequences, and the need to address it as a global issue.

En el presente artículo vamos a tratar de la violencia hacia la mujer basada en el género que afecta específicamente a las niñas y a las mujeres adolescentes (NA), por ello comenzaremos definiendo la violencia de género (VG) y la violencia infantil (VI).

La ONU (1993) definió la violencia hacia la mujer como todo acto de violencia basada en el género que resulte en daño o sufrimiento físico, sexual o mental, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada1. Esta definición abarca la violencia dentro del ámbito familiar o comunitario, así como la ejercida o tolerada por las instituciones.

La Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI)2, define la violencia sobre la infancia y la adolescencia como toda acción, omisión o trato negligente que priva a las personas menores de edad de sus derechos y de su bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio de comisión, incluida la realizada a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En cualquier caso se entenderá por violencia el maltrato físico, psicológico o emocional, los castigos físicos, humillantes o denigrantes, el descuido o el trato negligente, las amenazas, injurias y calumnias, la explotación, incluyendo la violencia sexual, la corrupción, la pornografía infantil, la prostitución, el acoso escolar, el acoso sexual, el ciberacoso, la VG, la mutilación genital, la trata de seres humanos con cualquier fin, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, el acceso no solicitado a pornografía, la extorsión sexual, la difusión pública de datos privados, así como la presencia de cualquier comportamiento violento en su ámbito familiar. Esta ley establece medidas contra esta violencia, destacando la importancia de enfrentarla desde una perspectiva de derechos humanos, promoviendo el buen trato, la protección, la prevención, la detección precoz, la notificación, la asistencia, la reintegración de derechos y la recuperación de la víctima dirigidas a todas las administraciones, incluida la sanitaria. Aunque la LOPIVI se refiere a violencia sobre menores de ambos sexos, en el actual artículo trataremos sobre todo la violencia que incide específicamente en NA, ejercida por su pertenencia al sexo femenino.

En 2013, la ONU enfatizó la necesidad de priorizar estrategias para eliminar y prevenir la violencia contra las niñas y las mujeres, dada su prevalencia y el impacto en la salud desde la gestación hasta la adultez, así como mejorar la respuesta a las víctimas3. La violencia hacia la infancia en la familia, sustentada históricamente en la consideración de los menores como propiedad y en la inferior valoración de las niñas, sigue siendo un problema arraigado socialmente y mantenido por la tolerancia social y la cultura patriarcal, que han otorgado a los hombres posiciones de privilegio y a las mujeres, de subordinación4. Mujeres de todo el espectro social sufren la violencia, y son muchos los factores que contribuyen a su perpetración. No obstante, ciertos grupos de mujeres, concretamente aquellos que padecen múltiples formas de discriminación, son especialmente vulnerables (discapacidad, minorías étnicas, conflictos armados, religión, orientación o identidad sexual, por defensa del «honor familiar»).

La Agenda 2030 para el desarrollo sostenible incluye metas específicas para erradicar todas las formas de violencia y prácticas discriminatorias contra mujeres y niñas5.

Abordaremos la violencia hacia las NA en todas sus formas, así como la exposición a la violencia hacia la mujer por la pareja masculina (VMP) que sufren sus madres y que afecta a su descendencia.

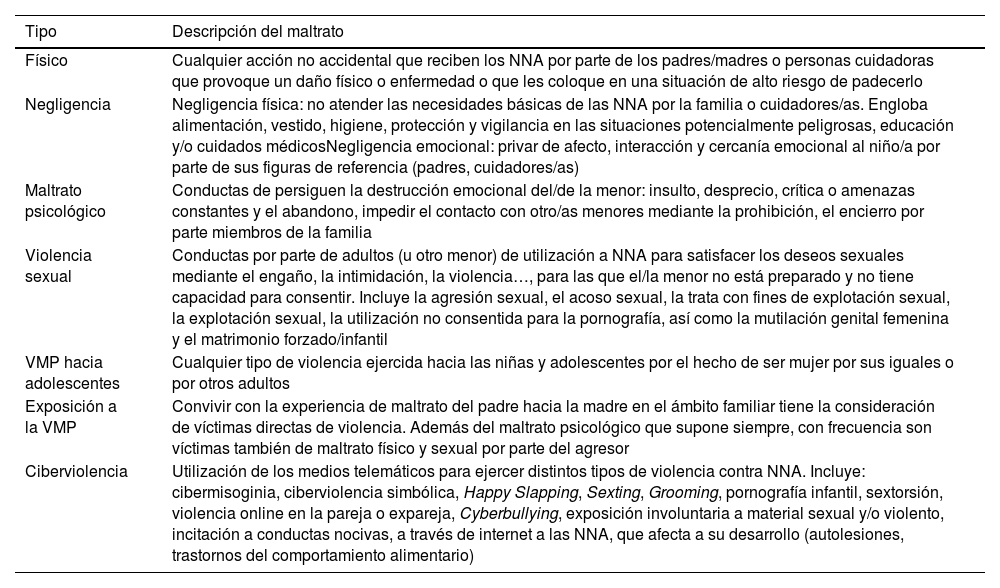

Tipos de violencia sobre niñas y adolescentesPara abordar la violencia sobre NA es crucial conocer los diferentes tipos de maltrato infantil. Los más importantes son: físico, negligencia tanto física como emocional, psicológico, violencia sexual, exposición a la VMP y ciberviolencia, entre otros (tabla 1).

Tipos más frecuentes de maltrato infantil a Niños, niñas y adolescentes (NNA)

| Tipo | Descripción del maltrato |

|---|---|

| Físico | Cualquier acción no accidental que reciben los NNA por parte de los padres/madres o personas cuidadoras que provoque un daño físico o enfermedad o que les coloque en una situación de alto riesgo de padecerlo |

| Negligencia | Negligencia física: no atender las necesidades básicas de las NNA por la familia o cuidadores/as. Engloba alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, educación y/o cuidados médicosNegligencia emocional: privar de afecto, interacción y cercanía emocional al niño/a por parte de sus figuras de referencia (padres, cuidadores/as) |

| Maltrato psicológico | Conductas de persiguen la destrucción emocional del/de la menor: insulto, desprecio, crítica o amenazas constantes y el abandono, impedir el contacto con otro/as menores mediante la prohibición, el encierro por parte miembros de la familia |

| Violencia sexual | Conductas por parte de adultos (u otro menor) de utilización a NNA para satisfacer los deseos sexuales mediante el engaño, la intimidación, la violencia…, para las que el/la menor no está preparado y no tiene capacidad para consentir. Incluye la agresión sexual, el acoso sexual, la trata con fines de explotación sexual, la explotación sexual, la utilización no consentida para la pornografía, así como la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado/infantil |

| VMP hacia adolescentes | Cualquier tipo de violencia ejercida hacia las niñas y adolescentes por el hecho de ser mujer por sus iguales o por otros adultos |

| Exposición a la VMP | Convivir con la experiencia de maltrato del padre hacia la madre en el ámbito familiar tiene la consideración de víctimas directas de violencia. Además del maltrato psicológico que supone siempre, con frecuencia son víctimas también de maltrato físico y sexual por parte del agresor |

| Ciberviolencia | Utilización de los medios telemáticos para ejercer distintos tipos de violencia contra NNA. Incluye: cibermisoginia, ciberviolencia simbólica, Happy Slapping, Sexting, Grooming, pornografía infantil, sextorsión, violencia online en la pareja o expareja, Cyberbullying, exposición involuntaria a material sexual y/o violento, incitación a conductas nocivas, a través de internet a las NNA, que afecta a su desarrollo (autolesiones, trastornos del comportamiento alimentario) |

Fuente: Ministerio de Sanidad. Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia (2023). Madrid; 2023. Modificada por las autoras.

En 2022, el número de notificaciones de maltrato (RUMI) sobre menores de edad fue mayor en niños (53,34%), pero se observó un número más elevado de casos graves en NA, aunque es importante considerar que sobre todo se notifican casos graves de violencia física, permaneciendo ocultas otras formas que afectan en mayor medida a NA. La violencia sexual hacia las NA representó el 55,35% de las notificaciones por este tipo de maltrato6.

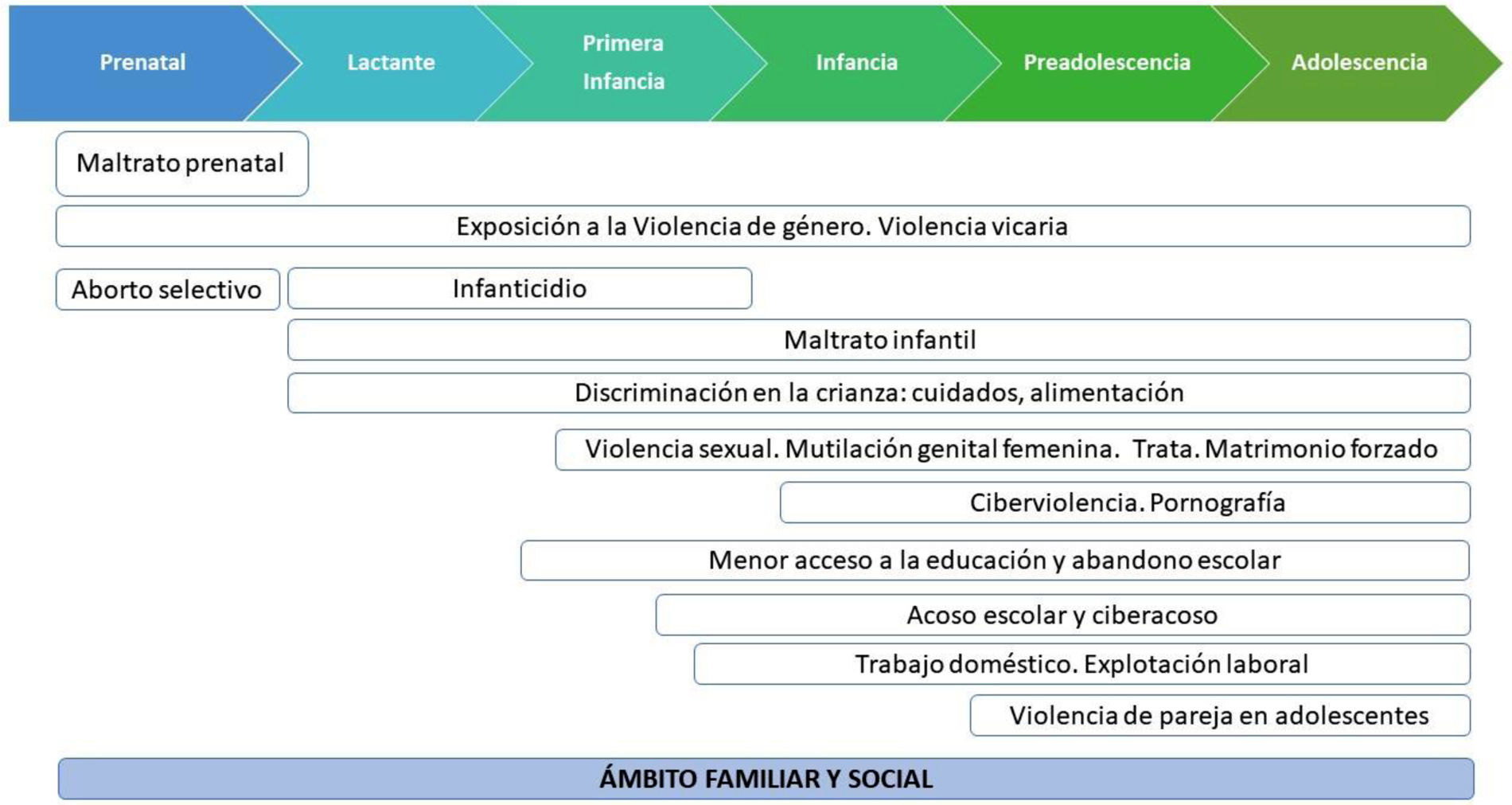

La violencia hacia las niñas y adolescentes a lo largo de las etapas del desarrolloLa violencia contra las NA adquiere diferentes manifestaciones a lo largo de las sucesivas etapas de su desarrollo hasta la edad adulta (fig. 1), y asimismo condiciona sus consecuencias. A continuación se describen los tipos más frecuentes de violencia en NA.

Se define como maltrato prenatal a aquellos comportamientos intencionados o negligentes que comprometen la salud o la integridad del feto. Los abortos selectivos del sexo femenino y el infanticidio están motivados por la preferencia de los hijos varones en detrimento de las hijas, debido sobre todo a la creencia de que los varones perpetúan el patrilinaje familiar, ofrecen mayores posibilidades económicas, aportan seguridad en la vejez y evitan los gastos asociados con las dotes7,8. En algunas zonas de Asia y África este tipo de discriminación genera una tasa de mortalidad infantil femenina más alta durante los primeros cinco años de vida. Se estima que, debido a estas prácticas, 160 millones de niñas no han llegado a nacer.

Discriminación en la crianza: cuidados, alimentación, escolarización y capacitación para el trabajoEn determinadas sociedades se discrimina a las niñas a lo largo de la crianza familiar, recibiendo menor apoyo físico, educativo y emocional y proporcionando a los varones, considerados «los futuros proveedores de la familia», una mejor alimentación y un mayor acceso a la educación y a las relaciones sociales que a las niñas, además de excluirles de las tareas domésticas9.

Trabajo doméstico y explotación laboral infantilEn diversos países, especialmente en el África subsahariana, es común que las NA combinen la realización de las labores domésticas con otros trabajos, incluyendo la agricultura, desde edades tempranas y con frecuencia bajo amenazas o violencia, lo cual a menudo condiciona la privación de su escolarización o su abandono prematuro. El trabajo infantil es más común entre los niños, excepto el destinado al cuidado de sus propias familias, que es más frecuente entre las niñas y con frecuencia queda invisibilizado en las estadísticas10. El trabajo infantil priva a los/las menores de las experiencias propias de la infancia y del acceso a la escolarización, esencial para su independencia en la adultez, restringiendo su desarrollo y perpetuando ciclos de violencia e inequidad social11.

Escuela: acoso escolar o bullyingEs un tipo de violencia entre iguales, generalmente en el ámbito escolar. Implica diversos tipos de conductas violentas, iniciándose con agresiones de tipo social y verbal, incluyendo posteriormente coacciones y agresiones físicas. Las cifras son preocupantes. Un reciente estudio en España encuentra que el 5,9% de chicos y el 6,4% de chicas lo sufren, ellas con mayor frecuencia de agresiones de tipo relacional o referidas al aspecto físico, difamación para conseguir el rechazo o la exclusión del grupo y el acoso sexual12,13.

CiberviolenciaEs el uso de tecnologías digitales para ejercer la violencia (redes sociales, plataformas de mensajería o de juegos, teléfonos móviles, etc.). Son comportamientos reiterados que buscan acosar, atemorizar, humillar, violentar a otras personas.

El acoso cara a cara y el ciberacoso coexisten con frecuencia. La huella digital que deja el ciberacoso facilita su permanencia en el tiempo en la red y tiene un enorme potencial de difusión, por lo que el daño generado es exponencial, aunque esta huella también puede servir de prueba para denunciar el abuso.

Las denuncias por ciberviolencia de NA suponen el 65,44% y no solo afectan al ámbito escolar; los delitos más destacables son delitos sexuales, amenazas y coacciones, estando invisibilizados otros muchos por ausencia de denuncia. Son alarmantes las cifras del sexting, de inicio hacia los 15años, inicialmente consentido, pero con difusión de imágenes sin autorización posteriores como pornografía infantil y utilizadas para ciberacoso a la víctima. La sobreexposición precoz de imágenes de menores en internet (sharenting) puede generar una huella digital no consentida y en ocasiones difusión de imágenes hipersexualizadas utilizadas abusivamente por terceros. Solo una mínima parte de la ciberviolencia se denuncia; el anonimato de los ciberacosadores y la vergüenza para denunciar hacen que la mayor parte de estos delitos queden impunes14.

PornografíaLa mayoría de adolescentes consumen pornografía: el 53,8% por primera vez antes de los 13años, y en ocasiones muy a menudo (68,2%). El consumo de pornografía que tiene un alto contenido en violencia y desigualdad, por parte de menores antes de concluir su proceso madurativo, está creando una cultura sexual que cosifica, banaliza y considera permisible la violencia contra la mujer. Las NA son utilizadas con mayor frecuencia para hacer pornografía, y los niños son mayores consumidores (72% vs 52,2%)15 y a edades más precoces, siendo su primer acceso por búsqueda activa una especie de rito de iniciación a la madurez y al deseo sexual, al igual que los y las adolescentes de género no binario. El 52,1% de quienes ven pornografía frecuentemente confirman que esto ha influido mucho o bastante en sus relaciones sexuales, y el 17% de la población adolescente que ha visto pornografía ha contactado alguna vez con una persona desconocida para una experiencia sexual También se ha relacionado la pornografía como un camino hacia la prostitución virtual16.

Noviazgos precoces, matrimonios concertados y/o forzadosUna de cuatro mujeres en todo el mundo son casadas antes cumplir 18años (UNICEF, 2022). En países con determinadas culturas, esa cifra se duplica: el 40% de las niñas se casan antes de los 18años, y el 12% de las niñas antes de los 15años, práctica especialmente extendida en los países afectados por conflictos humanitarios y en algunas etnias. El matrimonio infantil siempre se considera forzado, aunque la menor acepte. A menudo compromete el desarrollo de la niña, causa embarazos prematuros de riesgo, aislamiento social e interrupción de la escolarización, limitando sus oportunidades profesionales17.

Los matrimonios forzados son una forma de VG en el ámbito social o comunitario. Su presencia en España es favorecida por movimientos migratorios que la convierten en país de acogida de personas con muy diversas procedencias. Los matrimonios forzados están tipificados en la LO 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual como una forma de violencia sexual; las NA casadas de manera forzada sufren además con frecuencia otras violencias, como sexual, física y psicológica18.

Además, es frecuente que las niñas sometidas a situaciones de violencia y/o conflictos importantes en su familia de origen utilicen la vía del matrimonio precoz para salir cuanto antes del hogar familiar. Son adolescentes y jóvenes que no disponen de los medios ni de la formación suficiente para poder desarrollar una vida autónoma, por lo que la relación de pareja acaba derivando a menudo en una relación de VG19.

Violencia sexual en la infancia y explotación sexual en niñas y adolescentesLa violencia sexual en la infancia es la imposición, por parte de una persona adulta o de otro menor, de una actividad de carácter sexual a un niño o niña aprovechando la desigualdad de poder, para obtener su satisfacción sexual.

Tiene consecuencias emocionales, sexuales y sociales a corto y a largo plazo para las víctimas. Se estima que entre el 10 y el 20% de la población en España ha sufrido algún tipo de violencia sexual durante su infancia; la edad media es a los 11años y medio, y el 78,95% son niñas. El perfil del agresor: el 84% son conocidos, el 49,5% personas del entorno familiar, siendo el padre uno de cada cuatro20.

Las consecuencias son graves y permanentes. Las más específicas en adolescentes suelen ser21:

- -

Embarazos no deseados.

- -

Comportamiento de alto riesgo: relaciones sexuales sin protección, iniciación sexual consensual temprana, múltiples compañeros íntimos, abuso del alcohol y otras drogas.

- -

Conductas hipersexualizadas: frecuentes también en niñas de menor edad.

- -

Problemas de salud mental: cambios conductuales y del estado de ánimo. Trastornos: por somatización, de la conducta alimentaria, trastorno por estrés postraumático, fobias, autolisis, etc.

- -

Riesgo mayor de perpetrar VG (hombres) o de sufrirla (mujeres).

- -

Violencia transgeneracional en hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia sexual.

Los embarazos en la adolescencia son generalmente embarazos no deseados, una situación que conlleva importantes sobrecargas biológicas, psicológicas y sociales con repercusiones en la salud de la madre y de su hijo/a, especialmente los resultantes de violencia sexual.

El embarazo y el parto en las menores son de alto riesgo debido a su desarrollo físico incompleto. Sufren abortos de riesgo, a menudo realizados en condiciones inseguras que aumentan el riesgo de infecciones graves y complicaciones a largo plazo, incluyendo la esterilidad. A nivel psicológico, estas experiencias pueden causar trauma severo, depresión, y ansiedad. Las infecciones de transmisión sexual también son más frecuentes, a veces con efectos duraderos en la salud reproductiva y general22.

Explotación sexual en niñas y adolescentes y trata de ellas para ese finIncluye la explotación de NA a través de la prostitución cuando existe una contraprestación económica o de otro tipo, percibida por los explotadores y/o la NA a cambio de prestaciones sexuales; también el uso de imágenes de violencia sexual infantil en el entorno online, y la trata (la captación, secuestro en sus países de origen y venta o cesión a terceros de estos niños, niñas y adolescentes [NNA] con fines de explotación sexual, lo que se considera trata). Los colectivos más vulnerables a la explotación sexual infantil y a la trata son las menores migrantes no acompañadas, que en muchos casos llegan embarazadas, menores en zonas de guerras o crisis humanitarias, catástrofes, pobreza extrema, y las menores tuteladas en el sistema de protección23.

Mutilación genital femeninaEs una práctica especialmente dañina para la salud física, psicológica, sexual y reproductiva de las mujeres y las niñas, y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer.

La mutilación genital femenina (MGF) comprende todos los procedimientos de ablación parcial o total de los genitales externos de la mujer, así como en otras lesiones de los órganos genitales femeninos, practicados por razones culturales u otras y no con fines terapéuticos. La MGF es reconocida internacionalmente como una violación de los Derechos Humanos y de los Derechos de la Infancia, atentando explícitamente contra los derechos de las mujeres y las niñas, y es practicada con mayor frecuencia en niñas menores en algún momento entre la primera infancia y los 15años. Aunque tiene raíces culturales y afecta sobre todo a mujeres de países del África subsahariana, en España hay casos importados de mujeres mutiladas y niñas en riesgo, en familias que lo practican. Los/las pediatras deben estar alerta ante el riesgo de ser llevadas a sus países de origen para practicarles la mutilación. Para las leyes españolas e internacionales es un delito, y existen protocolos de actuación intersectorial para prevenir estos casos y proteger a las niñas en riesgo y tratar a las mujeres que la han sufrido. Disponemos de un protocolo del Ministerio de Sanidad que recoge ampliamente todas las medidas e intervenciones24.

Violencia de género entre adolescentesLa VG está presente en las parejas de adolescentes, aunque los chicos y las chicas la perciben de forma diferente. El 16,9% de las chicas encuestadas aseguraron haber sido insultadas o ridiculizadas, frente al 6,3% de chicos. El 13,6% de ellas reveló conductas de control a través del móvil por su novio o exnovio, frente al 5,8% de los chicos por una novia o exnovia. El 10,9% de las chicas han recibido presión para actividades sexuales no deseadas y el 3,1% de ellos admiten haber ejercido presión alguna vez25.

Un estudio de la Fundación ANAR sobre la Evolución de la VG en la Infancia y adolescencia (2018-2022)26 encuentra un incremento del 39,7% de menores de edad atendidas por VG. Las llamadas por VG representan el 53,8%, siendo el tipo de violencia que más crece en el periodo de estudio: el 82,2% en el caso de adolescentes. Resulta llamativo que el 47,1% no son conscientes de estar siendo víctimas de VG, y el 70,3% de víctimas de VG adolescente no denuncia. La edad media se sitúa en los 16años. Según datos de la Macroencuesta de Violencia contra la mujer27, el 6,2% de las adolescentes de 16 y 17años han sufrido violencia física por parte de parejas o exparejas, el 6,5% violencia sexual, el 16,7% violencia emocional y el 24,9% violencia psicológica o de control. La violencia de pareja en la adolescencia prepara a víctima y agresor para conductas consolidadas de VG en edades tardías.

Exposición a la violencia hacia la mujer por la pareja masculina en la familiaLa otra forma muy importante de violencia en NA es la exposición de las NA al maltrato de pareja en el ámbito familiar (VMP) sufrida por su madre o cuidadora principal.

El marco legislativo reconoce la condición de víctimas directas de VG a NNA por el solo hecho de vivir en un entorno con dicha violencia, ya que esta circunstancia supone un maltrato psicológico en todos los casos, al que se puede añadir un maltrato físico y sexual sobre la propia menor por parte del maltratador e incluso a veces de su madre28. Las formas más frecuentes de esta forma de maltrato por exposición son (Holden, 2003)29:

- -

Prenatal: riesgo del feto, aborto de fetos femeninos, por estrés de la madre, o falta de cuidados.

- -

Victimización: ser objeto de la violencia en una agresión a la madre.

- -

Ser testigo presencial durante las agresiones.

- -

Escuchar la agresión, los gritos, las quejas, el llanto, las amenazas, los insultos.

- -

Escuchar los comentarios de los mayores respecto a estos comportamientos.

- -

Observación de las consecuencias inmediatas de la agresión: moratones, heridas, ambulancias, policía, reacciones emocionales de gran intensidad en adultos.

- -

Experimentar las secuelas por la repercusión en sus madres (separación, miedos, amenazas, inseguridad física, económica, aislamiento social).

- -

Intervención: actuaciones de los niños y niñas para defender a la madre.

- -

Participación con el padre en la agresión física o verbal o en el control a la madre.

- -

Ignorar los acontecimientos porque sucedieron en ausencia de los menores.

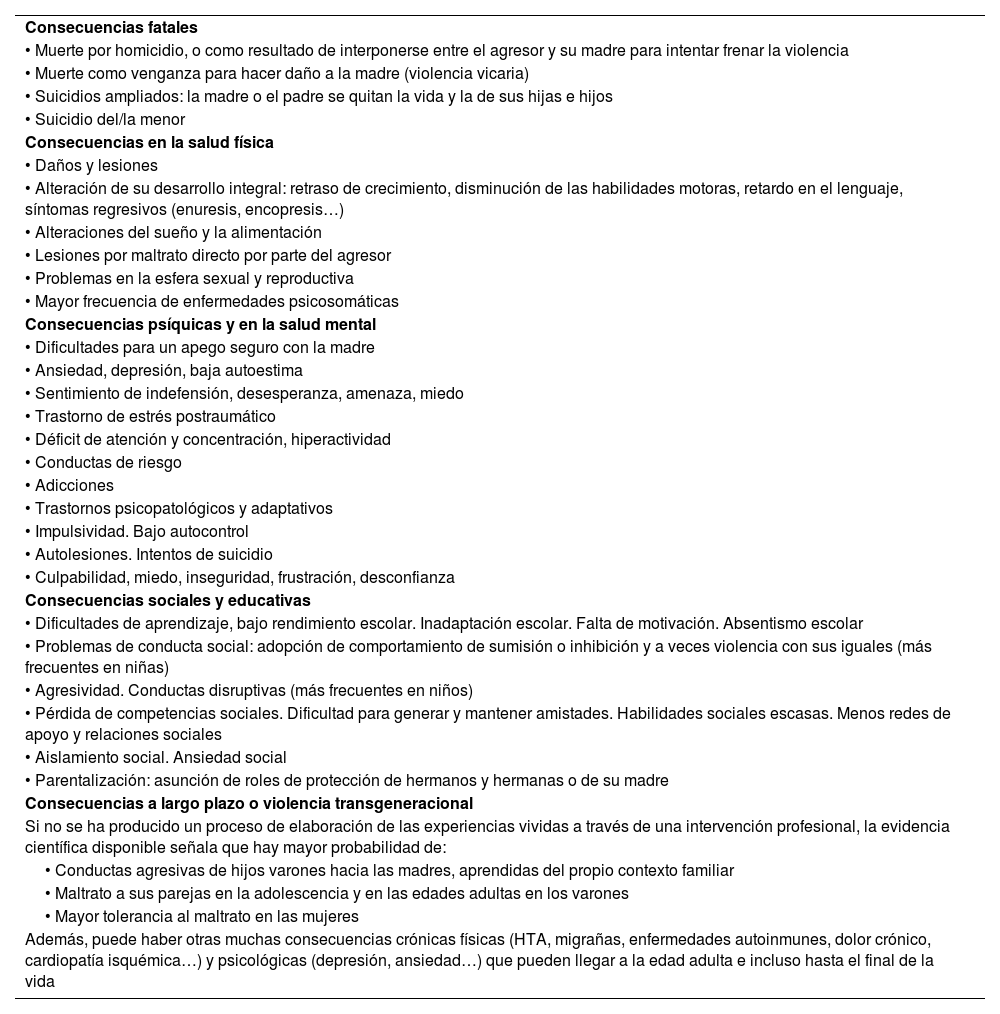

La exposición a la VMP tiene graves consecuencias psicológicas y sociales en los y las menores, aunque con diferencias en el impacto según el sexo30,31 (tabla 2).

Consecuencias de la VMP en la salud de las hijas e hijos

| Consecuencias fatales |

| • Muerte por homicidio, o como resultado de interponerse entre el agresor y su madre para intentar frenar la violencia |

| • Muerte como venganza para hacer daño a la madre (violencia vicaria) |

| • Suicidios ampliados: la madre o el padre se quitan la vida y la de sus hijas e hijos |

| • Suicidio del/la menor |

| Consecuencias en la salud física |

| • Daños y lesiones |

| • Alteración de su desarrollo integral: retraso de crecimiento, disminución de las habilidades motoras, retardo en el lenguaje, síntomas regresivos (enuresis, encopresis…) |

| • Alteraciones del sueño y la alimentación |

| • Lesiones por maltrato directo por parte del agresor |

| • Problemas en la esfera sexual y reproductiva |

| • Mayor frecuencia de enfermedades psicosomáticas |

| Consecuencias psíquicas y en la salud mental |

| • Dificultades para un apego seguro con la madre |

| • Ansiedad, depresión, baja autoestima |

| • Sentimiento de indefensión, desesperanza, amenaza, miedo |

| • Trastorno de estrés postraumático |

| • Déficit de atención y concentración, hiperactividad |

| • Conductas de riesgo |

| • Adicciones |

| • Trastornos psicopatológicos y adaptativos |

| • Impulsividad. Bajo autocontrol |

| • Autolesiones. Intentos de suicidio |

| • Culpabilidad, miedo, inseguridad, frustración, desconfianza |

| Consecuencias sociales y educativas |

| • Dificultades de aprendizaje, bajo rendimiento escolar. Inadaptación escolar. Falta de motivación. Absentismo escolar |

| • Problemas de conducta social: adopción de comportamiento de sumisión o inhibición y a veces violencia con sus iguales (más frecuentes en niñas) |

| • Agresividad. Conductas disruptivas (más frecuentes en niños) |

| • Pérdida de competencias sociales. Dificultad para generar y mantener amistades. Habilidades sociales escasas. Menos redes de apoyo y relaciones sociales |

| • Aislamiento social. Ansiedad social |

| • Parentalización: asunción de roles de protección de hermanos y hermanas o de su madre |

| Consecuencias a largo plazo o violencia transgeneracional |

| Si no se ha producido un proceso de elaboración de las experiencias vividas a través de una intervención profesional, la evidencia científica disponible señala que hay mayor probabilidad de: |

| • Conductas agresivas de hijos varones hacia las madres, aprendidas del propio contexto familiar |

| • Maltrato a sus parejas en la adolescencia y en las edades adultas en los varones |

| • Mayor tolerancia al maltrato en las mujeres |

| Además, puede haber otras muchas consecuencias crónicas físicas (HTA, migrañas, enfermedades autoinmunes, dolor crónico, cardiopatía isquémica…) y psicológicas (depresión, ansiedad…) que pueden llegar a la edad adulta e incluso hasta el final de la vida |

Fuente: elaboración propia a partir de: Protocolo Común para la actuación Sanitaria ante la Violencia de Género. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (2012); Aretio (2015); Protocolo de actuación sanitaria para la atención a menores víctimas de violencia de género contra sus madres o cuidadoras principales (2024) y Fernández (2024).

Según la Macroencuesta de Violencia de Género 201927, se estima que hay en nuestro país 1.678.959 menores afectados directamente por la VMP. Además, hay que considerar las situaciones en las que las y los menores son obligadas a convivir o tienen régimen de visitas con el padre agresor tras la separación de sus progenitores, situación que persiste a pesar de reconocerse que un padre maltratador no debería ser custodio; las menores suelen vivir esta situación con frecuencia de manera traumática27.

Otra forma de violencia en NNA expuestos/as a VMP es la violencia vicaria, en la que el agresor hace daño a los hijos e hijas con el fin de causar daño a la madre, llegando a veces al asesinato. Es importante garantizar en todos los casos la necesaria protección y atención sanitaria, especialmente la atención a la salud mental de calidad, y las medidas necesarias para la recuperación de las víctimas (a nivel educativo, familiar y social)32.

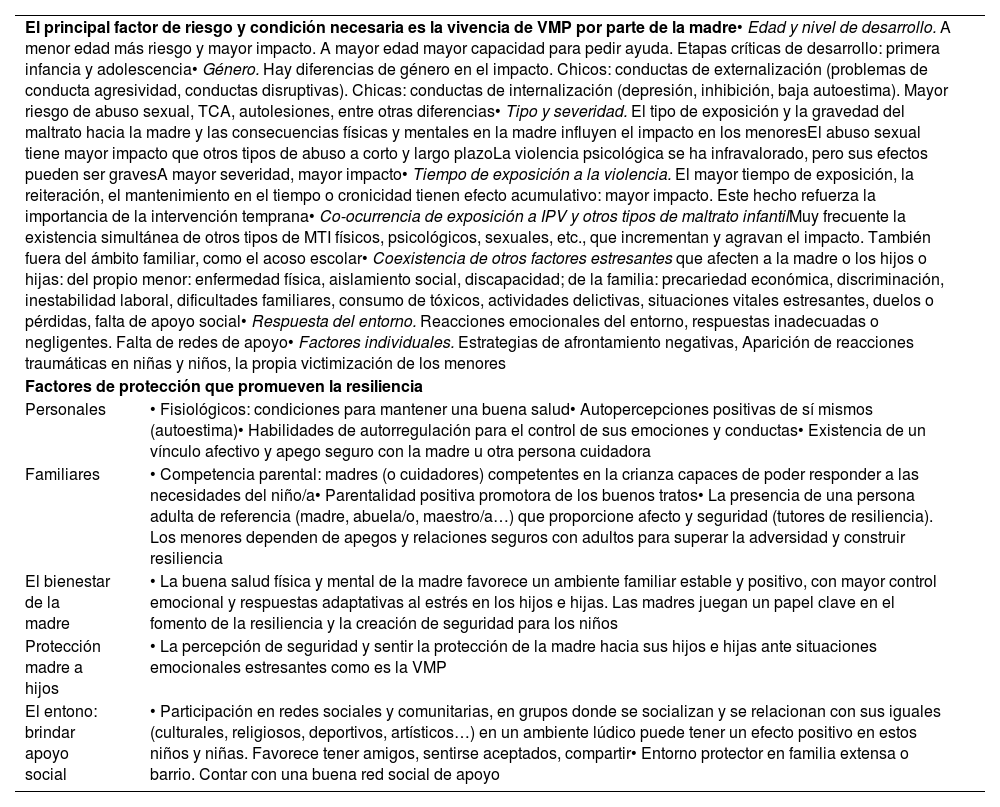

Las consecuencias de la VG en la infancia y la adolescencia varían, entre otros elementos, en función de los factores de riesgo y de protección con los que cuenten32 (tabla 3).

Factores de riesgo y situaciones de vulnerabilidad que condicionan el impacto de la exposición a la VMP en los hijos e hijas

| El principal factor de riesgo y condición necesaria es la vivencia de VMP por parte de la madre• Edad y nivel de desarrollo. A menor edad más riesgo y mayor impacto. A mayor edad mayor capacidad para pedir ayuda. Etapas críticas de desarrollo: primera infancia y adolescencia• Género. Hay diferencias de género en el impacto. Chicos: conductas de externalización (problemas de conducta agresividad, conductas disruptivas). Chicas: conductas de internalización (depresión, inhibición, baja autoestima). Mayor riesgo de abuso sexual, TCA, autolesiones, entre otras diferencias• Tipo y severidad. El tipo de exposición y la gravedad del maltrato hacia la madre y las consecuencias físicas y mentales en la madre influyen el impacto en los menoresEl abuso sexual tiene mayor impacto que otros tipos de abuso a corto y largo plazoLa violencia psicológica se ha infravalorado, pero sus efectos pueden ser gravesA mayor severidad, mayor impacto• Tiempo de exposición a la violencia. El mayor tiempo de exposición, la reiteración, el mantenimiento en el tiempo o cronicidad tienen efecto acumulativo: mayor impacto. Este hecho refuerza la importancia de la intervención temprana• Co-ocurrencia de exposición a IPV y otros tipos de maltrato infantilMuy frecuente la existencia simultánea de otros tipos de MTI físicos, psicológicos, sexuales, etc., que incrementan y agravan el impacto. También fuera del ámbito familiar, como el acoso escolar• Coexistencia de otros factores estresantes que afecten a la madre o los hijos o hijas: del propio menor: enfermedad física, aislamiento social, discapacidad; de la familia: precariedad económica, discriminación, inestabilidad laboral, dificultades familiares, consumo de tóxicos, actividades delictivas, situaciones vitales estresantes, duelos o pérdidas, falta de apoyo social• Respuesta del entorno. Reacciones emocionales del entorno, respuestas inadecuadas o negligentes. Falta de redes de apoyo• Factores individuales. Estrategias de afrontamiento negativas, Aparición de reacciones traumáticas en niñas y niños, la propia victimización de los menores | |

| Factores de protección que promueven la resiliencia | |

| Personales | • Fisiológicos: condiciones para mantener una buena salud• Autopercepciones positivas de sí mismos (autoestima)• Habilidades de autorregulación para el control de sus emociones y conductas• Existencia de un vínculo afectivo y apego seguro con la madre u otra persona cuidadora |

| Familiares | • Competencia parental: madres (o cuidadores) competentes en la crianza capaces de poder responder a las necesidades del niño/a• Parentalidad positiva promotora de los buenos tratos• La presencia de una persona adulta de referencia (madre, abuela/o, maestro/a…) que proporcione afecto y seguridad (tutores de resiliencia). Los menores dependen de apegos y relaciones seguros con adultos para superar la adversidad y construir resiliencia |

| El bienestar de la madre | • La buena salud física y mental de la madre favorece un ambiente familiar estable y positivo, con mayor control emocional y respuestas adaptativas al estrés en los hijos e hijas. Las madres juegan un papel clave en el fomento de la resiliencia y la creación de seguridad para los niños |

| Protección madre a hijos | • La percepción de seguridad y sentir la protección de la madre hacia sus hijos e hijas ante situaciones emocionales estresantes como es la VMP |

| El entono: brindar apoyo social | • Participación en redes sociales y comunitarias, en grupos donde se socializan y se relacionan con sus iguales (culturales, religiosos, deportivos, artísticos…) en un ambiente lúdico puede tener un efecto positivo en estos niños y niñas. Favorece tener amigos, sentirse aceptados, compartir• Entorno protector en familia extensa o barrio. Contar con una buena red social de apoyo |

Fuente: elaboración propia a partir de Protocolo de actuación sanitaria para la atención a menores víctimas de violencia de género contra sus madres o cuidadoras principales (2024) y Fernández (2024).

Los servicios de salud tienen un papel clave en la detección precoz y en la atención, seguimiento y apoyo a las NA supervivientes de estas violencias, principalmente en atención primaria, por su accesibilidad y longitudinalidad en el cuidado y la atención integral que ofrecen.

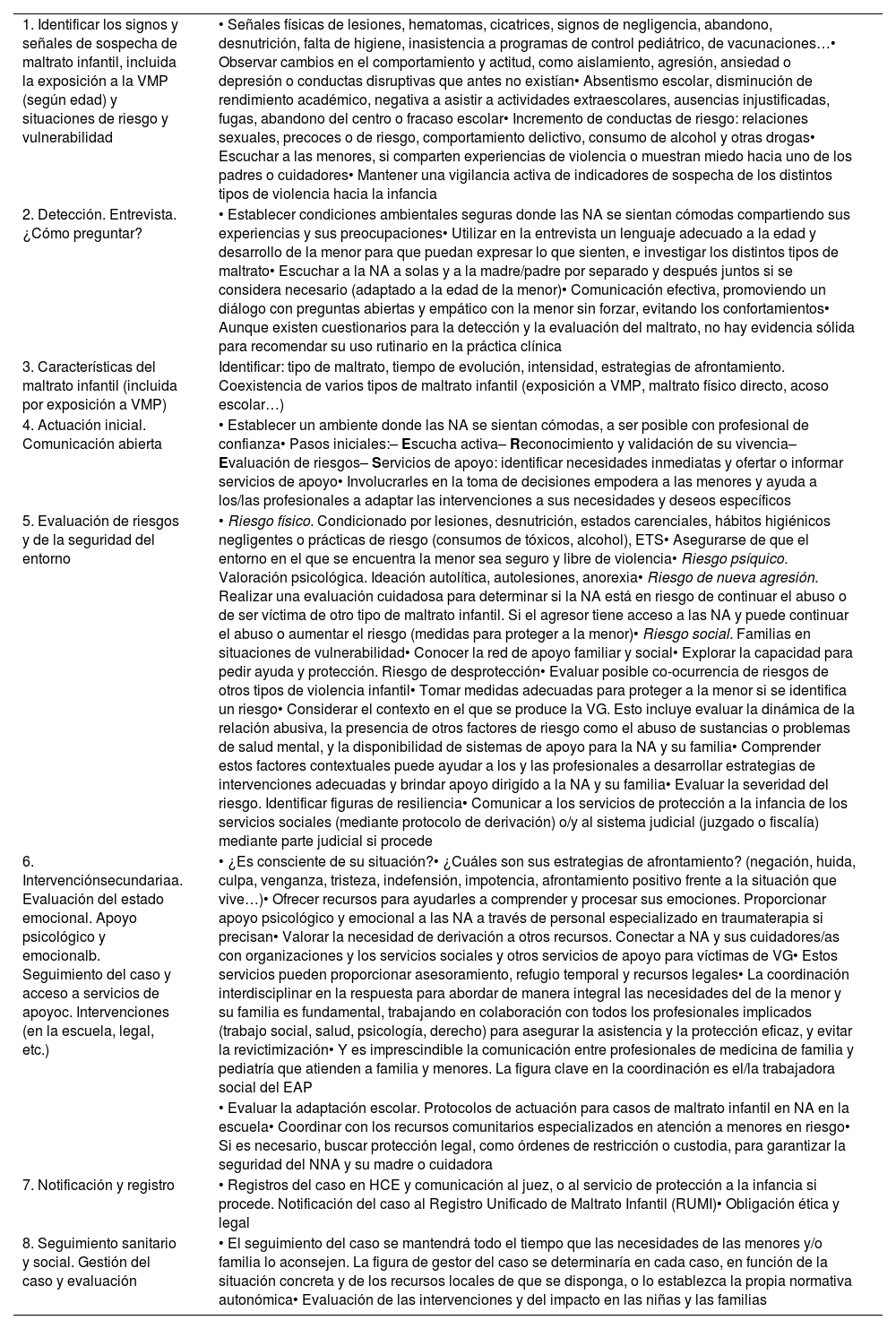

Todo el proceso de intervención con menores de edad víctimas de violencia se ha de realizar por un equipo compuesto, al menos, por profesionales de medicina, enfermería y trabajo social sanitario, coordinado con otros profesionales o unidades especializadas, forenses, psicología y/o del ámbito de la protección social y la justicia, cuando proceda28 (tabla 4).

Pasos a seguir para un abordaje integral de la violencia a niñas y adolescentes en la consulta: valoración integral y detección de necesidades inmediatas. Respuesta

| 1. Identificar los signos y señales de sospecha de maltrato infantil, incluida la exposición a la VMP (según edad) y situaciones de riesgo y vulnerabilidad | • Señales físicas de lesiones, hematomas, cicatrices, signos de negligencia, abandono, desnutrición, falta de higiene, inasistencia a programas de control pediátrico, de vacunaciones…• Observar cambios en el comportamiento y actitud, como aislamiento, agresión, ansiedad o depresión o conductas disruptivas que antes no existían• Absentismo escolar, disminución de rendimiento académico, negativa a asistir a actividades extraescolares, ausencias injustificadas, fugas, abandono del centro o fracaso escolar• Incremento de conductas de riesgo: relaciones sexuales, precoces o de riesgo, comportamiento delictivo, consumo de alcohol y otras drogas• Escuchar a las menores, si comparten experiencias de violencia o muestran miedo hacia uno de los padres o cuidadores• Mantener una vigilancia activa de indicadores de sospecha de los distintos tipos de violencia hacia la infancia |

| 2. Detección. Entrevista. ¿Cómo preguntar? | • Establecer condiciones ambientales seguras donde las NA se sientan cómodas compartiendo sus experiencias y sus preocupaciones• Utilizar en la entrevista un lenguaje adecuado a la edad y desarrollo de la menor para que puedan expresar lo que sienten, e investigar los distintos tipos de maltrato• Escuchar a la NA a solas y a la madre/padre por separado y después juntos si se considera necesario (adaptado a la edad de la menor)• Comunicación efectiva, promoviendo un diálogo con preguntas abiertas y empático con la menor sin forzar, evitando los confortamientos• Aunque existen cuestionarios para la detección y la evaluación del maltrato, no hay evidencia sólida para recomendar su uso rutinario en la práctica clínica |

| 3. Características del maltrato infantil (incluida por exposición a VMP) | Identificar: tipo de maltrato, tiempo de evolución, intensidad, estrategias de afrontamiento. Coexistencia de varios tipos de maltrato infantil (exposición a VMP, maltrato físico directo, acoso escolar…) |

| 4. Actuación inicial. Comunicación abierta | • Establecer un ambiente donde las NA se sientan cómodas, a ser posible con profesional de confianza• Pasos iniciales:– Escucha activa– Reconocimiento y validación de su vivencia– Evaluación de riesgos– Servicios de apoyo: identificar necesidades inmediatas y ofertar o informar servicios de apoyo• Involucrarles en la toma de decisiones empodera a las menores y ayuda a los/las profesionales a adaptar las intervenciones a sus necesidades y deseos específicos |

| 5. Evaluación de riesgos y de la seguridad del entorno | • Riesgo físico. Condicionado por lesiones, desnutrición, estados carenciales, hábitos higiénicos negligentes o prácticas de riesgo (consumos de tóxicos, alcohol), ETS• Asegurarse de que el entorno en el que se encuentra la menor sea seguro y libre de violencia• Riesgo psíquico. Valoración psicológica. Ideación autolítica, autolesiones, anorexia• Riesgo de nueva agresión. Realizar una evaluación cuidadosa para determinar si la NA está en riesgo de continuar el abuso o de ser víctima de otro tipo de maltrato infantil. Si el agresor tiene acceso a las NA y puede continuar el abuso o aumentar el riesgo (medidas para proteger a la menor)• Riesgo social. Familias en situaciones de vulnerabilidad• Conocer la red de apoyo familiar y social• Explorar la capacidad para pedir ayuda y protección. Riesgo de desprotección• Evaluar posible co-ocurrencia de riesgos de otros tipos de violencia infantil• Tomar medidas adecuadas para proteger a la menor si se identifica un riesgo• Considerar el contexto en el que se produce la VG. Esto incluye evaluar la dinámica de la relación abusiva, la presencia de otros factores de riesgo como el abuso de sustancias o problemas de salud mental, y la disponibilidad de sistemas de apoyo para la NA y su familia• Comprender estos factores contextuales puede ayudar a los y las profesionales a desarrollar estrategias de intervenciones adecuadas y brindar apoyo dirigido a la NA y su familia• Evaluar la severidad del riesgo. Identificar figuras de resiliencia• Comunicar a los servicios de protección a la infancia de los servicios sociales (mediante protocolo de derivación) o/y al sistema judicial (juzgado o fiscalía) mediante parte judicial si procede |

| 6. Intervenciónsecundariaa. Evaluación del estado emocional. Apoyo psicológico y emocionalb. Seguimiento del caso y acceso a servicios de apoyoc. Intervenciones (en la escuela, legal, etc.) | • ¿Es consciente de su situación?• ¿Cuáles son sus estrategias de afrontamiento? (negación, huida, culpa, venganza, tristeza, indefensión, impotencia, afrontamiento positivo frente a la situación que vive…)• Ofrecer recursos para ayudarles a comprender y procesar sus emociones. Proporcionar apoyo psicológico y emocional a las NA a través de personal especializado en traumaterapia si precisan• Valorar la necesidad de derivación a otros recursos. Conectar a NA y sus cuidadores/as con organizaciones y los servicios sociales y otros servicios de apoyo para víctimas de VG• Estos servicios pueden proporcionar asesoramiento, refugio temporal y recursos legales• La coordinación interdisciplinar en la respuesta para abordar de manera integral las necesidades del de la menor y su familia es fundamental, trabajando en colaboración con todos los profesionales implicados (trabajo social, salud, psicología, derecho) para asegurar la asistencia y la protección eficaz, y evitar la revictimización• Y es imprescindible la comunicación entre profesionales de medicina de familia y pediatría que atienden a familia y menores. La figura clave en la coordinación es el/la trabajadora social del EAP |

| • Evaluar la adaptación escolar. Protocolos de actuación para casos de maltrato infantil en NA en la escuela• Coordinar con los recursos comunitarios especializados en atención a menores en riesgo• Si es necesario, buscar protección legal, como órdenes de restricción o custodia, para garantizar la seguridad del NNA y su madre o cuidadora | |

| 7. Notificación y registro | • Registros del caso en HCE y comunicación al juez, o al servicio de protección a la infancia si procede. Notificación del caso al Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI)• Obligación ética y legal |

| 8. Seguimiento sanitario y social. Gestión del caso y evaluación | • El seguimiento del caso se mantendrá todo el tiempo que las necesidades de las menores y/o familia lo aconsejen. La figura de gestor del caso se determinaría en cada caso, en función de la situación concreta y de los recursos locales de que se disponga, o lo establezca la propia normativa autonómica• Evaluación de las intervenciones y del impacto en las niñas y las familias |

Fuente: elaboración propia a partir del Protocolo común de actuación sanitaria frente a la violencia en la infancia y adolescencia. Madrid; 2023.

Es necesaria una atención global, interdisciplinar e integrada, con enfoque de género, que incorpore en la intervención a la mujer, los hijos e hijas y a veces a otros miembros del núcleo familiar, y siempre adaptando las actuaciones a su contexto social y con la participación diferentes profesionales intervinientes en el proceso según necesidad.

Hoy además se apuesta por la prevención, como medida necesaria para conseguir erradicar la VG, y aunque el papel más relevante le corresponde a la sociedad, en cuya cultura patriarcal asientan las raíces de esta violencia, el sistema sanitario puede contribuir en alguna medida a su prevención mediante:

- -

La identificación de factores de riesgo de violencia mediante la valoración del riesgo psicosocial y de experiencias vitales estresantes e intervenir precozmente.

- -

Asegurar el acceso temprano a servicios prenatales y posnatales en el embarazo.

- -

Promover visitas domiciliarias desde la etapa prenatal hasta los dos años de vida, sobre todo si hay factores de riesgo psicosocial.

- -

Tener acceso por parte de quitar los padres y madres a programas educativos de parentalidad positiva para mejorar habilidades, fomentar el vínculo y apego seguros, reducir el estrés de la parentalidad, etc.

- -

Fomentar la corresponsabilidad en la crianza y en la educación de los menores.

- -

Prevenir la VMP supone evitar la exposición de los hijos e hijas a esta violencia.

Tanto para las intervenciones preventivas como para las actuaciones de detección y atención es necesario partir de algunas premisas: un enfoque biopsicosocial y de equidad de género, y la atención debe estar centrada en el interés superior del menor.

Pero sin duda el papel más relevante que pueden jugar el profesional sanitario frente a la violencia a NNA es, sin duda, la detección precoz y la respuesta profesional adecuada a las NA y a sus familias. Los pasos que seguir se muestran en la tabla 4.

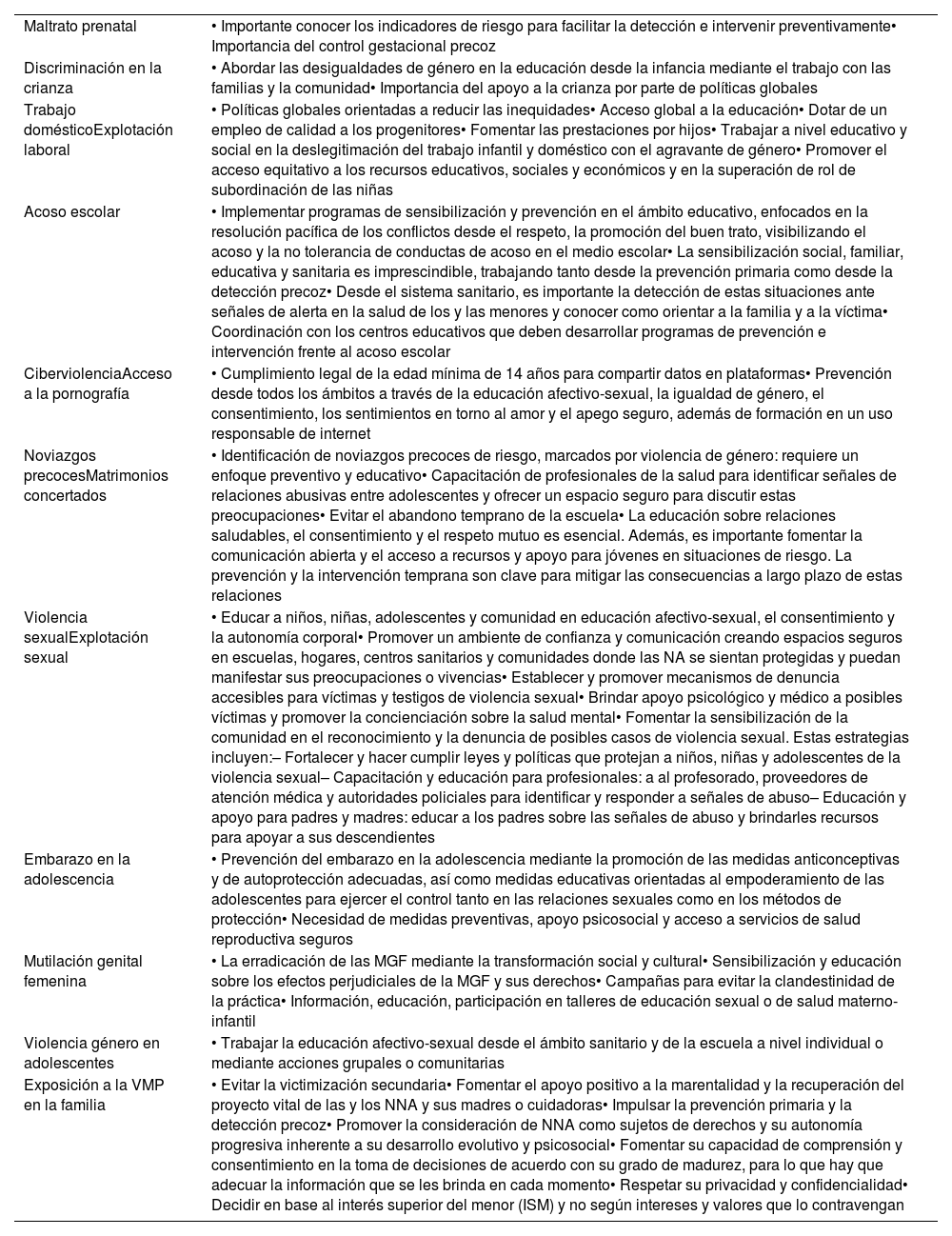

Propuestas específicas de intervención por tipología de maltrato (tabla 5)Para poder dar respuesta y desarrollar con competencia estas funciones es imprescindible la formación de los y las profesionales sanitarios; formación que debería hacerse extensible a todo el personal de los diferentes ámbitos involucrados en el proceso de atención a NA en riesgo o vistas de las distintas formas de maltrato infantil.

- •

La violencia hacia la infancia tiene efectos devastadores sobre su salud física y mental, y aunque se da en niños y niñas, existen formas de violencia específica y particularmente graves en las niñas por el solo hecho de pertenecer al sexo femenino.

- •

La violencia a las NA y la VG constituyen un grave problema de salud pública con un impacto directo en las mujeres y en todos y todas sus menores a cargo, incluidos los fetos en el caso de las mujeres embarazadas.

- •

Las consecuencias para la salud mental de niños y niñas son muy importantes y frecuentes y pueden persistir incluso en edades adultas. En las niñas son más frecuentes la baja autoestima, la ansiedad, las autolesiones, las somatizaciones y los trastornos de la conducta alimentaria.

- •

El impacto no es igual en todos los y las menores expuestos. Hay factores protectores en algunas menores, que llamamos factores de resiliencia. Deben identificarse y promoverse los aspectos positivos y las «fortalezas» del/de la menor y los activos protectores de su entorno, pero también conocer los que puedan perjudicar.

- •

Las NA que sufren violencia tienen derecho a que se les proporcione apoyo terapéutico y la continuidad en la atención todo el tiempo que sea necesario hasta su recuperación.

- •

El personal sanitario tienen un papel clave en la detección precoz y en el abordaje integral, el apoyo y el seguimiento de este tipo de violencias, y en la prevención de la violencia, fomentando modelos de masculinidad y de feminidad igualitarios, basados en el buen trato, en el respeto y en el cuidado mutuo para ayudar a erradicar la violencia de las vidas de NA.

- •

Las intervenciones comunitarias y el trabajo grupal con hombres y mujeres pueden ir cambiando la cultura patriarcal dominante y reducir el riesgo de VG, así como favorecer el empoderamiento de las mujeres.

Propuestas específicas de intervención

| Maltrato prenatal | • Importante conocer los indicadores de riesgo para facilitar la detección e intervenir preventivamente• Importancia del control gestacional precoz |

| Discriminación en la crianza | • Abordar las desigualdades de género en la educación desde la infancia mediante el trabajo con las familias y la comunidad• Importancia del apoyo a la crianza por parte de políticas globales |

| Trabajo domésticoExplotación laboral | • Políticas globales orientadas a reducir las inequidades• Acceso global a la educación• Dotar de un empleo de calidad a los progenitores• Fomentar las prestaciones por hijos• Trabajar a nivel educativo y social en la deslegitimación del trabajo infantil y doméstico con el agravante de género• Promover el acceso equitativo a los recursos educativos, sociales y económicos y en la superación de rol de subordinación de las niñas |

| Acoso escolar | • Implementar programas de sensibilización y prevención en el ámbito educativo, enfocados en la resolución pacífica de los conflictos desde el respeto, la promoción del buen trato, visibilizando el acoso y la no tolerancia de conductas de acoso en el medio escolar• La sensibilización social, familiar, educativa y sanitaria es imprescindible, trabajando tanto desde la prevención primaria como desde la detección precoz• Desde el sistema sanitario, es importante la detección de estas situaciones ante señales de alerta en la salud de los y las menores y conocer como orientar a la familia y a la víctima• Coordinación con los centros educativos que deben desarrollar programas de prevención e intervención frente al acoso escolar |

| CiberviolenciaAcceso a la pornografía | • Cumplimiento legal de la edad mínima de 14 años para compartir datos en plataformas• Prevención desde todos los ámbitos a través de la educación afectivo-sexual, la igualdad de género, el consentimiento, los sentimientos en torno al amor y el apego seguro, además de formación en un uso responsable de internet |

| Noviazgos precocesMatrimonios concertados | • Identificación de noviazgos precoces de riesgo, marcados por violencia de género: requiere un enfoque preventivo y educativo• Capacitación de profesionales de la salud para identificar señales de relaciones abusivas entre adolescentes y ofrecer un espacio seguro para discutir estas preocupaciones• Evitar el abandono temprano de la escuela• La educación sobre relaciones saludables, el consentimiento y el respeto mutuo es esencial. Además, es importante fomentar la comunicación abierta y el acceso a recursos y apoyo para jóvenes en situaciones de riesgo. La prevención y la intervención temprana son clave para mitigar las consecuencias a largo plazo de estas relaciones |

| Violencia sexualExplotación sexual | • Educar a niños, niñas, adolescentes y comunidad en educación afectivo-sexual, el consentimiento y la autonomía corporal• Promover un ambiente de confianza y comunicación creando espacios seguros en escuelas, hogares, centros sanitarios y comunidades donde las NA se sientan protegidas y puedan manifestar sus preocupaciones o vivencias• Establecer y promover mecanismos de denuncia accesibles para víctimas y testigos de violencia sexual• Brindar apoyo psicológico y médico a posibles víctimas y promover la concienciación sobre la salud mental• Fomentar la sensibilización de la comunidad en el reconocimiento y la denuncia de posibles casos de violencia sexual. Estas estrategias incluyen:– Fortalecer y hacer cumplir leyes y políticas que protejan a niños, niñas y adolescentes de la violencia sexual– Capacitación y educación para profesionales: a al profesorado, proveedores de atención médica y autoridades policiales para identificar y responder a señales de abuso– Educación y apoyo para padres y madres: educar a los padres sobre las señales de abuso y brindarles recursos para apoyar a sus descendientes |

| Embarazo en la adolescencia | • Prevención del embarazo en la adolescencia mediante la promoción de las medidas anticonceptivas y de autoprotección adecuadas, así como medidas educativas orientadas al empoderamiento de las adolescentes para ejercer el control tanto en las relaciones sexuales como en los métodos de protección• Necesidad de medidas preventivas, apoyo psicosocial y acceso a servicios de salud reproductiva seguros |

| Mutilación genital femenina | • La erradicación de las MGF mediante la transformación social y cultural• Sensibilización y educación sobre los efectos perjudiciales de la MGF y sus derechos• Campañas para evitar la clandestinidad de la práctica• Información, educación, participación en talleres de educación sexual o de salud materno-infantil |

| Violencia género en adolescentes | • Trabajar la educación afectivo-sexual desde el ámbito sanitario y de la escuela a nivel individual o mediante acciones grupales o comunitarias |

| Exposición a la VMP en la familia | • Evitar la victimización secundaria• Fomentar el apoyo positivo a la marentalidad y la recuperación del proyecto vital de las y los NNA y sus madres o cuidadoras• Impulsar la prevención primaria y la detección precoz• Promover la consideración de NNA como sujetos de derechos y su autonomía progresiva inherente a su desarrollo evolutivo y psicosocial• Fomentar su capacidad de comprensión y consentimiento en la toma de decisiones de acuerdo con su grado de madurez, para lo que hay que adecuar la información que se les brinda en cada momento• Respetar su privacidad y confidencialidad• Decidir en base al interés superior del menor (ISM) y no según intereses y valores que lo contravengan |

Fuente: elaboración propia a partir de la bibliografía del artículo.

Las autoras declaran que no tienen intereses financieros en competencia ni relaciones personales conocidas que pudieran haber influido en el trabajo presentado en este artículo.