La enfermedad renal crónica es una enfermedad relativamente frecuente y evolutiva, que en su estadio final conduce a la terapia sustitutiva renal. La más empleada es la hemodiálisis y para llevarla a cabo el paciente ha de portar un acceso vascular (AV) adecuado que permita poner en relación un flujo de sangre suficiente con la máquina de hemodiálisis. Solemos hablar de 2grandes opciones para conseguir un AV, la fístula arteriovenosa (FAV) y catéter venoso central.

En la actualidad es conocido que el tipo de AV, tanto al inicio como en el seguimiento de la hemodiálisis, tiene una relación directa con la mortalidad y la morbilidad del paciente.

Todo esto justifica la creación de grupos de trabajo multidisciplinares para abordar de manera integral el manejo del AV del paciente en hemodiálisis cuyo objetivo último debe ser conseguir la máxima incidencia y prevalencia del AV nativo posible.

Una eficiente coordinación de dichos grupos multidisciplinares ha demostrado un descenso en la prevalencia de catéteres, resaltando la importancia de una figura/s coordinadora/s de estos especialistas.

Chronic kidney disease is a relatively frequent and evolutionary pathology, which in its final stage leads to renal replacement therapy. The most widely used is hemodialysis and to carry it out the patient must have adequate vascular access that allows a sufficient blood flow to be related to the hemodialysis machine. We usually talk about 2great options to achieve vascular access, the arteriovenous fístula (AVF) and the central venous catheter (CVC).

At present, it is known that the type of VA, both at the beginning and in the follow-up of hemodialysis, has a direct relationship with the mortality and morbidity of the patient.

All of this justifies the creation of multidisciplinary working groups to comprehensively address the management of VA in hemodialysis patients whose ultimate goal should be to achieve the highest possible incidence and prevalence of native vascular access.

Efficient coordination of these multidisciplinary groups has shown a decrease in the prevalence of catheters, highlighting the importance of a coordinating figure/s of these specialists.

La enfermedad renal crónica (ERC) es una enfermedad relativamente frecuente y evolutiva, que en su estadio final conduce a la terapia sustitutiva renal (TSR).

El tipo de TSR debe ser acordada según las posibilidades terapéuticas y siempre teniendo en cuenta las preferencias del paciente. La más empleada es la hemodiálisis (HD) y para llevarla a cabo el paciente ha de portar un acceso vascular (AV) adecuado que permita poner en relación un flujo de sangre suficiente con la máquina de HD.

Solemos hablar de 2grandes opciones para conseguir un AV, la fístula arteriovenosa (FAV) y catéter venoso central (CVC)1:

FAVSe trata de una comunicación artificial y terapéutica entre el lecho arterial y el venoso, sin que la sangre pase por el territorio capilar. Si la conexión se realiza directamente entre una arteria y una vena o interponiendo material autógeno hablamos de FAV nativa (FAVn) y si interponemos material protésico tipo injerto artificial, hablamos de FAV protésica (FAVp).

CVCCon estos catéteres, se consigue un acceso al sistema venoso central ya sea a nivel del sistema cavo superior o inferior. La localización puede variar dentro de los principales troncos venosos (subclavio, yugular, femoral, cavo, etc.). También se distingue entre temporales o tunelizados lo que suele estar en relación con la zona de punción (directamente sobre el tronco venoso en los temporales o tunelizados en los permanentes, que además poseen un cuff para poder permanecer largos periodos implantados).

En el caso de optar por la HD, un estudio exhaustivo del paciente que incluya la realización de historia clínica, la búsqueda de comorbilidades, la correcta valoración vascular, así como, por ejemplo, la estimación de la esperanza de vida, son necesarios para decidir, y siempre en consenso con el paciente, el AV que más se adapte al mismo, su tipo y localización.

En la actualidad, es conocido que el tipo de AV, tanto al inicio como en el seguimiento de la HD, tiene una relación directa con la mortalidad y la morbilidad del paciente2,3.

- •

El riesgo de complicaciones infecciosas es 4veces mayor si se inicia la diálisis a través de catéter en comparación con la fístula nativa o protésica, y llega hasta 7 si el CVC es el acceso prevalente.

- •

El riesgo de mortalidad aumenta un 18% con la FAVp y un 53% con el CVC si lo comparamos con la FAVn.

- •

El riesgo de hospitalización aumenta un 26% con la FAVp y un 68% con el CVC en comparación con la FAVn.

- •

La FAVn presenta una menor tasa de reintervenciones que las FAVp y, además, un menos coste.

Acceso incidente: es aquel con el que el paciente inicia la HD.

Acceso prevalente: es el utilizado tras 6 meses de HD.

Todo esto justifica la creación de grupos de trabajo multidisciplinares para abordar de manera integral el manejo del AV del paciente en HD, incluyendo especialistas muy relacionados entre los que encontramos nefrólogos, cirujanos cardiovasculares, radiólogos intervencionistas y enfermería especializada, cuyo objetivo último debe ser conseguir la máxima incidencia y prevalencia del AV nativo posible.

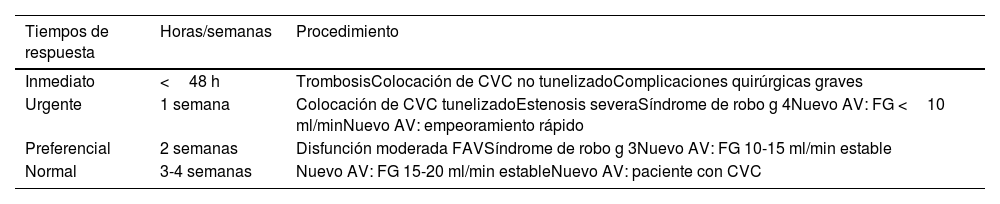

Por otra parte, es necesario destacar que una eficiente coordinación4 (tabla 1) de dichos grupos multidisciplinares ha demostrado un descenso en la prevalencia de catéteres, resaltando la importancia de una figura coordinadora de estos especialistas.

Tiempos de respuesta en función de la urgencia:

| Tiempos de respuesta | Horas/semanas | Procedimiento |

|---|---|---|

| Inmediato | <48 h | TrombosisColocación de CVC no tunelizadoComplicaciones quirúrgicas graves |

| Urgente | 1 semana | Colocación de CVC tunelizadoEstenosis severaSíndrome de robo g 4Nuevo AV: FG <10 ml/minNuevo AV: empeoramiento rápido |

| Preferencial | 2 semanas | Disfunción moderada FAVSíndrome de robo g 3Nuevo AV: FG 10-15 ml/min estable |

| Normal | 3-4 semanas | Nuevo AV: FG 15-20 ml/min estableNuevo AV: paciente con CVC |

Valoración por Nefrología: aspectos dirigidos al AV.

Programas de educación del paciente y de sus familiares- ○

El momento ideal para recibir la información sobre AV es con filtrado glomerular (FG) <30ml/min/1,73 m2, conjuntamente con consenso con el paciente sobre modalidades de tratamiento disponible. Todo ello coordinado con la creación del AV.

- ○

Los temas a tratar son la enfermedad renal y aspectos más relevantes. También todas las modalidades de TSR: HD, diálisis peritoneal y trasplante renal.

- ■

En caso que paciente está interesado en HD se profundiza información sobre:

- •

Modalidades de AV: FAVn, FAVp y CVC.

- •

Conveniencia de la fístula arteriovenosa.

- ○

Necesidad, importancia, cuidados y complicaciones.

- ○

Información continuada y reforzada.

- •

Mantener la red venosa superficial de extremidades superiores libres de punciones y canulaciones (evitando traumatismo repetido y flebitis química) tabla 2.

Tabla 2.Recomendaciones para la preservación de la red venosa en el paciente candidato a HD

Evitar venopunciones innecesarias y accesos venosos periféricos en la extremidad superior destinada a la creación del AV Favorecer el uso de las venas del dorso de la mano para muestras de sangre, inyecciones y transfusiones Evitar la inserción de CVC en venas subclavias, planteando como alternativa su colocación en venas yugulares o femorales Evitar la colocación de CVC de inserción periférica (PICC, del inglés peripheric insertion central catheter) Evitar en todo caso la punción de la vena cefálica del brazo y antebrazo no dominante - •

Instruir al respecto al personal sanitario, paciente y su entorno.

- ○

Educación al paciente sobre la trascendencia y las medidas para la preservación de venas de la extremidad superior.

- ○

Información y compromiso entre los profesionales sanitarios sobre la importancia de la preservación del capital venoso (tabla 2).

- •

TFG 15ml/min o previsión de inicio de diálisis en menos de 6 meses.

- •

Criterio de nefrólogo de referencia adecuado al paciente.

- •

Evaluación preoperatoria.

- •

Antecedentes de CVC.

- •

Historia de marcapasos.

- •

Historia de AV previos.

- •

Antecedente de cirugía cardíaca/torácica.

- •

Traumatismos en brazo, cintura escapular o tórax.

- •

Cirugía de mama.

- •

Exploración arterial:

- ○

Pulsos periféricos: existencia y calidad (pulso radial fácilmente palpable).

- ○

Test de Allen.

- ○

Presión arterial humeral bilateral: ausencia de diferencia mayor de 15mmHg.

- •

Exploración venosa:

- ○

Identificar vena candidata con y sin torniquete.

- ○

Adecuado trayecto superficial subcutáneo.

- ○

Ausencia de exceso de tortuosidades u otros defectos.

- •

Resto de aspectos

- ○

Limitaciones articulares.

- ○

Déficits motores o sensitivos.

- ○

Grosor de la piel y grasa subcutánea.

- ○

Edema de la extremidad.

- ○

Existencia de circulación colateral en brazo u hombro.

- ○

Cicatrices o trayectos venosos indurados

Evaluar el diámetro y la calidad de la pared arterial y la anatomía y la permeabilidad del sistema venoso profundo y superficial de la extremidad, realizando un mapa del mencionado capital venoso del paciente (tablas 3 y 4).

- •

Examen venoso:

Pros y contras de la realización de mapeo rutinario en el paciente candidato a FAV

| Pros | Contras |

|---|---|

| Menos exploraciones quirúrgicas | Exploraciones más complejas |

| Detección venas posflebíticas | Retraso en toma de decisiones |

| Detección estenosis venosas centrales | Incomodidad, bienestar para el paciente |

| Detección estenosis arteriales proximales | ¿Peor manejo de recursos? |

| Uso más eficiente del capital venoso |

- ○

Diámetro> 2,5-3mm.

- ○

Profundidad> 8-10mm puede requerir superficialización.

- ○

Distensibilidad venosa.

- ○

Aspecto de la pared e idoneidad para canulación.

- ○

Ausencia de estenosis.

- •

Examen arterial:

- ○

Diámetro de luz arterial> 2mm.

- ○

Calcificaciones y engrosamiento intimal.

- ○

Índice de resistencia.

- ○

Ausencia de estenosis.

- ○

Test de hiperemia-índice de resistencia tras hiperemia reactiva.

- ○

Velocidad pico sistólica.

- •

Resto de aspectos:

- ○

Presencia de arterioesclerosis (medida de la relación de grosor entre íntima y media).

- ○

Parámetros pronósticos.

- ■

Edad avanzada.

- ■

Sexo femenino.

- ■

Diabetes.

- ■

Hipotensión.

- ■

Tabaquismo.

- ■

Obesidad (: índice de masa corporal [IMC]> 30).

- ■

Otros (uso de heparina durante intervención quirúrgica, tipo de anastomosis, técnica de sutura).

- ■

Diámetro arterial <1,5mm y venoso <1,6mm se consideran de dudosa viabilidad.

Si se estima necesario, solicitar eco Doppler complementario al servicio de Radiología, evaluando riesgo/beneficio y teniendo en cuenta el retraso que esto puede generar en la creación del acceso venoso.

Hand-gripEn la consulta preintervención quirúrgica deberemos recomendar el inicio de ejercicios específicos con el brazo de destino del AV: antes y después de la cirugía.

Estrategia a largo plazo- •

Enfermedad crónica: necesidad de varios accesos.

- •

Optimización uso del capital venoso.

- •

AV lo más distal posible.

- •

Uso de mano no dominante: comodidad del paciente durante la diálisis.

- •

AV autógeno.

- •

Se recomienda que el AV a considerar como primera opción sea la FAVn.

- •

En el caso de que no existan venas adecuadas que permitan realizar una FAVn, se recomienda realizar una FAVp.

- •

Se recomienda la implantación de un CVC cuando no sea posible realizar ninguna de las anteriores o cuando sea preciso iniciar el tratamiento con HD sin disponer de un AV definitivo y maduro.

- •

Se sugiere que el AV más apropiado en cada caso puede variar en función de una serie de factores del propio paciente (edad, comorbilidad, anatomía vascular, accesos previos, plazo para su utilización) que se debe tener en consideración en la creación y mantenimiento de los sucesivos AV.

La indicación debe ser individualizada, en función de la exploración vascular y los AV previos del paciente, así como de otros factores como la edad, comorbilidad y la urgencia en la utilización del AV:

- •

Como primer AV se recomienda crear una FAVn lo más distal posible, en la extremidad superior no dominante (comodidad durante HD).

- •

Tras agotar el AV radio-cefálico a lo largo del antebrazo, se recomienda como procedimiento secundario por excelencia la FAV realizada con las venas disponibles a nivel de codo. Se recomienda que el orden de realización sea cefálica, mediana, perforante y basílica.

- •

Se recomienda como opción previa a la utilización de prótesis la realización de una FAV húmero-basílica con superficialización o transposición venosa en el brazo.

- •

Como alternativa al catéter, en aquellos pacientes en los que se han agotado las opciones de AV en la extremidad superior, se recomienda realización de FAV en la extremidad inferior.

FAV radiocefálica en la muñeca (Brescia-Cimino):

- •

Patrón de referencia de los AV.

- •

Preserva capital venoso proximal.

- •

Baja tasa de complicaciones (isquemia/infecciones).

- •

Si adecuada maduración: excelente permeabilidad y durabilidad.

- •

Tasa relativamente alta de fallo inmediato que oscila entre el 10 y el 30%, llegando algunos grupos casi al 50% (diabéticos, ancianos, mujeres, etc.).

- •

Mayor periodo de maduración: 30% de estas FAV no ha madurado lo suficiente a los 3 meses.

- •

La permeabilidad primaria a 6 meses oscila entre el 65 y el 81%, que resulta inferior al 79-89% de las FAVp, aunque se igualan a partir del primer año, con menos complicaciones.

FAV en la tabaquera anatómica (donante la rama posterior de la arteria radial):

- •

Menos frecuente.

- •

Los grupos que la usan describen buenos resultados, con un 11% de trombosis en las primeras 24 h, una maduración del 80% a las 6 semanas y una permeabilidad a 1 y 5 años del 65 y 45%.

- •

En el 45% de los accesos trombosados es posible realizar una nueva FAV homolateral en la muñeca.

- •

Tanto esta localización como la anteriormente mencionada, permiten reconstrucciones proximales en el antebrazo ante estenosis o trombosis yuxtaanastomóticas.

FAV con transposición radiobasílica:

- •

La vena basílica ha de ser movilizada desde la muñeca en sentido proximal hasta la fosa antecubital y tunelizada subcutáneamente hasta la arteria radial.

- •

La vena basílica antebraquial suele encontrarse en buen estado ya que no suele usarse para punciones venosas.

- •

Consistencia más frágil, puede dañarse en su transposición. Mayor tendencia a la fibrosis o torsión, con fracaso inmediato, lo que hace que sea utilizada por pocos grupos.

FAV húmero-cefálica:

- •

Segunda opción según la Kidney Disease Outcomes Quality Initiative (KDOQI).

- •

Sobre la FAV radio-cefálica, alcanza mayores flujos.

- •

La vena cefálica en el brazo suele ser accesible a la punción y estéticamente más discreta que en el antebrazo.

- •

Mayor edema de la extremidad y tiene mayor riesgo de isquemia distal.

- •

Arterialización tanto de la vena cefálica como de la basílica. Esto mismo se consigue usando la vena perforante.

- •

Puede usarse como donante la arteria radial proximal (ARP) en la fosa antecubital.

- •

Ventajas:

- ○

Menor riesgo de isquemia distal.

- ○

Si se utiliza la arteria humeral debemos restringir el tamaño de la anastomosis a 5-6mm, reduciendo el riesgo de isquemia distal.

- ○

Limita el impacto cardiológico en pacientes de riesgo.

- ○

Incisión quirúrgica más distal y por tanto mayor longitud de venas para canular.

- •

La confluencia venosa en esta localización permite múltiples configuraciones.

- ○

Posibilidad de establecer un flujo bidireccional:

- ■

Anastomosis venosa con la vena perforante o con la vena mediana latero-lateral.

- ■

Habrá que ligar la perforante para evitar la hipertensión venosa y edema de la extremidad.

*Establecer un flujo bidireccional, ya sea mediante una FAV húmero/ARP-perforante o una FAV húmero/ARP-mediana latero-lateral, puede ser interesante por varias razones:

- ■

Mayor longitud venosa para la canulación.

- ■

En FAV de reciente construcción con flujos en el límite, esta salida adicional puede evitar la trombosis en el postoperatorio inmediato.

- ■

Si tras la maduración, se trombosa una de las salidas, puede usarse el otro segmento y evitar colocar CVC.

- ■

Aunque el segmento del antebrazo no alcanza suficiente madurez, puede usarse en procedimientos diagnósticos o terapéuticos del AV.

*Si la arteria radial no es útil en la muñeca se puede optar por una fístula en el codo, realizándose una valvulotomía retrógrada desde muñeca para favorecer el desarrollo de la vena cefálica en antebrazo.

Fístula humero-basílica:- •

Tercera opción de la KDOQI (junto al injerto braquioantecubital en antebrazo).

- •

Vena basílica:

- ○

Su profundidad la protege frente a venopunciones por lo que suele estar preservada.

- ○

Dado su trayecto, así como ciertas estructuras adyacentes (nervio mediano y cutáneo medial, arteria humeral) que se pueden dañar al intentar puncionarla, la vena basílica ha de ser superficializada y traspuesta anterior y lateralmente.

- ○

Mayor diámetro que la cefálica (> 3mm), pero más colaterales y pared más frágil.

- •

Aspectos técnicos:

- ○

Único procedimiento:

- ■

Exposición de la vena basílica en toda su longitud (incisión única o escalonadas), esqueletizándola.

- ■

Tras dilatar la vena con suero, es tunelizada subcutáneamente en disposición curva en la cara antero-externa del brazo y se crea la anastomosis latero-terminal con la arteria humeral.

- ○

Dos procedimientos:

- ■

Primero se construye la anastomosis entre la vena basílica y la arteria humeral.

- ■

Tras 4-8 semanas se comprueba mediante ecografía Doppler la correcta maduración de la FAV y la ausencia de estenosis.

- ■

Se procede al seccionando y reanastomosando la vena basílica arterializada en la anastomosis tras la transposición de la misma.

*Alternativamente, puede optarse por no trasponer la vena, superficializándola, siendo de utilidad si la longitud de la vena es limitada. Como desventajas, la vena descansa bajo la incisión y puede quedar expuesta si hay dehiscencia de la herida. Además, queda en la cara interna del brazo, siendo más incómoda la sesión de diálisis para el paciente.

- •

La maduración de esta técnica oscila entre el 62-100%, con una permeabilidad primaria al año del 23-90% y secundaria del 47-96%, según las series.

En la planificación del AV se sugiere no decidir teniendo en cuenta aisladamente ningún factor clínico o socio-demográfico, ni ningún modelo multivariante concreto de predicción de riesgo.

Se recomienda que la decisión se base en una evaluación global de la historia clínica y del examen físico vascular de cada paciente y en sus preferencias individuales.

SeguimientoLa importancia del seguimiento radica en que la FAVn es el gold standard en AV, por lo que hemos de esforzarnos en que sea el acceso prevalente8. Resulta complicado rescatar una FAV trombosada y, si se consigue, la permeabilidad secundaria en mucho menor que la de la FAV con estenosis que se repara de manera electiva, con un riesgo relativo de pérdida del acceso venoso 8 veces mayor si la FAV llega a trombosarse.

El objetivo del seguimiento ha de ser detectar la FAV en riesgo y tratarla.

Control posquirúrgico precoz: detectar la FAV inmadura.Permeabilidad funcionalUna FAV es capaz de permitir una diálisis a 350-400ml/min sin recirculación en un tiempo inferior a 4 h. Parámetros mínimos necesarios para canulación de FAV: calibre de vena> 6mm, profundidad de vena <6mm y flujo> 600ml/min.

Control estrecho por consulta de ERCA de FAV y herida quirúrgicaPrimera valoración: primeras 24-48 h postintervención quirúrgica.

Segunda valoración: a los 7 días de la intervención quirúrgica.

Tercera valoración: a los 15 días de la intervención quirúrgica —con retirada de puntos si fuese necesario.

FAV inmadura, aquella que presente:

- •

Desarrollo subóptimo de la vena eferente.

- •

Dificultades de punción o canalización durante la sesión de HD.

- •

Imposibilidad para obtener flujos> 300ml/min en ausencia de recirculación tras el inicio de la técnica dentro de los primeros 3meses.

Causas de fallo primario del AV:

- •

Aporte arterial (inflow) inadecuado.

- •

Estenosis venosa o yuxtaanastomótica o trayecto de la vena de drenaje o venas centrales.

- •

Venas accesorias.

- •

Vena de drenaje con excesiva profundidad.

La educación e información al paciente es una herramienta fundamental para fomentar el desarrollo y buen mantenimiento de la FAV en el paciente renal.

Además, para favorecer la creación y el funcionamiento de la FAV, antes de su realización, se recomienda la realización de ejercicios isométricos.

Monitorización y vigilancia de la FAV: para detectar y tratar precozmente las estenosis significativasMétodos de 1.ª generación:

- •

Monitorización clínica:

- ○

Exploración física (tabla 5):

Tabla 5.Diagnóstico diferencial entre la estenosis de inflow, outflow, estenosis venosa central y trombosis según la exploración

Normal Inflow Outflow EVC Trombosis Inspección Vena arterializada Vena arterializada mal definida. Excesivo colapso con la elevación del brazo Distendida. Ausencia de colapso con la elevación Edema. Circulación colateral proximal. Ausencia de colapso con la elevación Puede visualizarse hiperemia sobre el segmento trombosado Pulso Blando y fácilmente compresible DisminuidoTest aumento de pulso: débil Aumentado Variablec Ausente o aumentado Frémito Continuoa DiscontinuobDisminuido Discontinuob Aumentado sobre la lesión VariablecPuede estar presente por debajo de la clavícula Ausente Auscultación Continuoa DiscontinuobDisminuido DiscontinuobTono altoAumentado sobre la lesión VariablecPuede estar presente por debajo de la clavícula Ausente

- ■

Estenosis inflow: localizada en la arteria nutricia o en la propia anastomosis o en el trayecto inicial de la vena arterializada hasta 5cm postanastomosis.

- ■

Estenosis outflow: localizada en el trayecto de la vena arterializada desde la zona de punción hasta la aurícula derecha.

- ■

FAVn normal: pulso suave o blando de fácil compresión, un thrill predominante sobre la anastomosis y un soplo continuo (sistólico y diastólico) de baja intensidad.

- ■

Inspección:

- •

Edema:

- ○

Estenosis está a nivel de la vena subclavia: edema del brazo.

- ○

Estenosis vena braquiocefálica: el edema incluye de tórax, mama o cara ipsolaterales.

- ○

Estenosis de vena cava superior: edema bilateral de tórax, mamas, hombros y facies.

- •

Test de elevación del brazo:

- ○

Con colapso de vena arterializada-FAV normal.

- ○

Sin colapso de vena arterializada-sospecha de estenosis outflow.

- ■

Palpación

- •

Pulso:

- ○

Normal: baja intensidad, blando y fácilmente compresible.

- ○

Incrementado: estenosis de outflow (FAVn hiperpulsátil) y la cuantía de este incremento es directamente proporcional al grado de estenosis.

- ○

Débil: estenosis de inflow (FAVn hipopulsátil, flat access).

- ■

Test de aumento de pulso: escaso aumento de pulso mediante la oclusión manual transitoria de vena arterializada a unos centímetros de la anastomosis.

- •

Thrill:

- ○

Normal-basal difuso: suave, continuo (sistólico y diastólico), palpable a lo largo de todo el trayecto de la FAV, pero más intenso a nivel de la anastomosis venosa.

- ○

Estenosis: localmente aumentado, flujo turbulento, con un aumento simultáneo de la resistencia al flujo arterial, el frémito se acorta y pierde su componente diastólico.

- ■

Auscultación

- •

Normal–basal difuso: tono bajo, suave y continuo (sistólico y diastólico).

- •

Estenosis: pérdida paulatina del componente diastólico del soplo y a un incremento simultáneo del tono de este.

- ○

Problemas durante la HD: han de darse en 3 sesiones consecutivas:

- ■

Dificultad para la punción o canalización del AV.

- ■

Aspiración de coágulos durante la punción.

- ■

Aumento de la presión arterial negativa prebomba.

- ■

Imposibilidad de alcanzar el Qb prescrito.

- ■

Aumento de la presión de retorno o venosa.

- ■

Tiempo de hemostasia prolongado en ausencia de anticoagulación u otra causa que lo justifique.

- ○

Test de stress según Qb:

- ■

La elevación de la extremidad superior de 0 a 90° durante 30 s y un QB de 400ml/min, se disminuye el QB progresivamente a 300, 200 y 100ml/min.

- ■

Test positivo-presión arterial negativa por debajo de −250mmHg a valores bajos de QB (100-200ml/min).

- ■

Si positivo: sospecha de estenosis tipo inflow.

- •

Presión venosa (presión venosa dinámica [PVD], presión intraacceso [PIA])9

- ○

Estenosis entre ambas agujas:

- ■

Presión venosa intraacceso (PVIA) permanece normal o disminuida.

- ■

Presión arterial intraacceso (PAIA) está aumentada (diferencia entre PAIAn y PVIAn> 0,5).

- ○

Estenosis en la anastomosis arterial:

- ■

PAIA es inferior al 35% de la PAM (PAIAn <0,3).

- •

Porcentaje de recirculación

- ○

Determinación de la recirculación de la urea.

- ○

Determinación de la recirculación mediante técnicas de cribado dilucionales.

- ○

10% posible estenosis de la FAV mediante una exploración de imagen.

- •

Adecuación de HD (índice de diálisis [K: aclaramiento del dializador, t: tiempo de duración, V: volumen de distribución, [Kt/V]) o porcentaje de reducción de la urea [PRU]):

- ○

Reducción inexplicable.

- ○

Signo indirecto.

- ○

Detección más precoz que recirculación.

- •

Métodos dilucionales: prueba de imagen si:

- ○

Valor absoluto de flujo sanguíneo del acceso [Qa] inferior a 600ml/min para FAVp e inferior a 500ml/min para FAVn.

- ○

Disminución temporal de Qa superior a 20-25% con relación al Qa basal.

- •

Ecografía Doppler:

- ○

Exploración de imagen de primera elección en manos de un explorador experimentado, sin necesidad de fistulografía confirmatoria, para indicar el tratamiento electivo ante toda sospecha de una estenosis significativa.

- ○

Definición de estenosis significativa con alto riesgo de trombosis debe presentar ambos criterios principales + uno adicional:

- ■

Criterios principales:

- •

Disminución superior al 50% de la luz vascular.

- •

Ratio de PVS> 2.

- ■

Criterio adicional:

- •

Criterio morfológico: diámetro residual <2mm o

- •

Criterio funcional: QA (ml/min) <500 (FAVn)-600 (FAVp) o sQA> 25% si QA <1.000ml/min.

- ○

Sobre estenosis significativa en una FAV con alto riesgo de trombosis se recomienda efectuar sin demora la intervención electiva mediante angioplastia transluminal percutánea o cirugía.

- ○

Fistulografía únicamente para los casos de resultado no concluyente de la ecografía Doppler y sospecha persistente de estenosis significativa.

FAVp: vigilancia mediante los métodos de cribado de primera generación.

FAVn: vigilancia mediante los métodos de primera o segunda generación.

La aplicación simultánea de varios de estos métodos, aumenta el rendimiento total del programa de seguimiento. Es importante conocer el comportamiento en el tiempo de los parámetros de monitorización o vigilancia, siendo más importante que valores aislados.

Se recomienda que cada unidad de Hemodiálisis tenga un registro de cada AV de manera que podamos seguir prospectivamente la evolución de los mismos.

Se recomienda la aplicación mensual de los métodos de 1.ª generación, aunque se acepta que la medición del flujo de la FAV (Qa) sea cada 2 o 3 meses.

En el seguimiento por Nefrología, la detección del fallo en la maduración de la FAV (nativa) o la disfunción de la FAV, debe ser motivo de remisión del paciente de manera a urgente para valoración por Cirugía Cardiovascular.

Tratamiento de las complicacionesFAV inmadura10Desarrollo subóptimo de la vena eferente, dificultades de punción o canalización durante la sesión de HD, imposibilidad para obtener flujos> 300ml/min.

Opciones de tratamiento:

- •

Escaso desarrollo de la vena eferente (< 6mm)=maduración asistida por balón (angioplastia transluminal percutánea [ATP]).

- •

Presencia de venas accesorias=embolización.

- •

Permitir una adecuada dosis de diálisis.

- •

Disminuir la tasa de trombosis.

- •

Aumentar supervivencia del AV.

La presencia de una lesión estenótica en la vena de salida, debida a hiperplasia de la íntima, es la causa más común para el acceso de bajo flujo.

- •

El 55-75% de estas estenosis se encuentran cerca de la anastomosis AV (yuxtaanastomóticas).

- •

El 25% en el tracto de salida venoso.

- •

Estenosis en la arteria proximal a la fístula en torno al 10%.

- •

Arteriosclerosis.

- •

Retardo en la maduración.

- •

Fenómenos isquémicos.

- ○

Estenosis proximal: ATP ± stent descubierto con balones de angioplastia normales.

- ○

Estenosis distal: ATP.

- ■

Permeabilidad cubital y arco palmar.

- ○

Isquemia persistente:

- ■

Embolización arterial distal al AV con coils.

- ■

Ligadura del acceso

Cirugía derivativa: trombosis tras ATP.

Estenosis yuxtaanastomóticas (70%): anastomosis y primeros 5cm de vena.- •

Hiperplasia

- •

ATP: angioplastia simple con balón de la estenosis

- ○

Alta tasa de éxito inmediato.

- ○

Mínimamente invasiva.

- ○

No consume capital venoso ni trayecto de punción.

- ○

Alta tasa de reestenosis (mayor número de procedimientos).

- •

Revisión quirúrgica: ligadura y reanastomosis proximal a la estenosis/reparación.

- ○

Poco agresivo.

- ○

Alta tasa de éxito inmediato.

- ○

Baja tasa de reestenosis.

- ○

Consume capital venoso puncionable.

La evidencia clínica proviene de 2comparaciones de series clínicas en las que los resultados obtenidos fueron mejores para la técnica quirúrgica en cuanto a permeabilidad primaria. La permeabilidad asistida entre ambos grupos fue similar, aunque en el caso de la ATP esto se consigue repitiendo el procedimiento a lo largo del tiempo.

Por todo ello se suele recomendar plantear la reanastomosis proximal como técnica de primera elección en estos pacientes13.

Parece razonable ajustarse a criterios de experiencia o disponibilidad.

Estenosis vena eferenteIndicación- •

Estenosis igual o mayor del 50% del diámetro del vaso:

- ○

Reducción en el flujo del acceso o en la dosis de diálisis medida.

- ○

Dificultades para la canulación.

- ○

Edema del brazo.

- ○

Sangrado prolongado tiempo después de la canulación o después de la retirada de las cánulas (outflow).

- ○

Isquemia de la mano (inflow).

- •

ATP (con o sin implantación de dispositivos endovasculares).

- ○

Preserva árbol vascular.

- ○

Puede realizarse en el mismo acto diagnóstico de la fistulografía.

- ○

Mayor tasa de recidivas que la revisión quirúrgica.

Contraindicaciones:

- -

Absolutas: infección activa del acceso, alteración en la coagulación.

- -

Relativas:

- ■

Alergia al contraste.

- ■

Shunt D-I.

- ■

Enfermedad cardiopulmonar severa

- ■

Necesidad urgente de diálisis

- ■

Estenosis venosas centrales asintomáticas.

- ■

FAV reciente (< 4 semanas).

- ■

Contraindicación de uso de fibrinolíticos si se precisara (traumatismo craneoencefálico [TCE], cirugía mayor reciente, sangrados, etc.).

- •

Revisión quirúrgica.

- ○

Resultados más duraderos.

- ○

Consume árbol vascular.

En función de la localización de la estenosis (estenosis yuxtaanastomóticas, estenosis venosas proximales o estenosis arteriales), hay grandes diferencias en cuanto a etiología, comportamiento, pronóstico e indicación terapéutica.

Tradicionalmente y dadas las ventajas antes descritas, se ha considerado la ATP como la primera elección para el tratamiento de la estenosis del AV. Las últimas revisiones de la evidencia disponible, parecen invertir esta tendencia, dadas las mejores tasas de permeabilidad atribuibles a la corrección quirúrgica. La individualización de cada paciente en función de sus características, tipo de acceso y localización de la estenosis parece lo más razonable.

Estenosis venosas centrales y del trayecto medio- •

Zonas de punción.

- •

Presencia previa de CVC, marcapasos, etc.

- •

Estenosis trayecto medio:

- ○

ATP:

- ■

Tratamiento de elección.

- ■

Alta tasa de éxito.

- ■

Vigilar recurrencias.

- ○

Cirugía: bypass (vena o prótesis).

- ■

Baja tasa de reestenosis, buena supervivencia.

- ■

Cirugía en el lugar de punción:

- •

Necesidad de CVC.

- •

Cicatrices.

- •

Estenosis centrales (de cefálica a cava): tiempo de sangrado prolongado, aneurisma venoso y edema de la extremidad.

- ○

ATP: tratamiento de elección.

- ■

Angioplastia con balones de alta presión± colocación de stent.

- ○

Cirugía: bypass extraanatómico húmero-yugular subpectoral-subcutáneo.

La trombosis aguda es aquella que cursa con <48h de evolución.

Causas- •

Estenosis venosa: 90%.

- •

Estenosis arterial: 10%.

- •

Otros:

- ○

Compresión tras HD.

- ○

Hipotensión/hipovolemia.

- ○

Hematocrito elevado.

- ○

Estados de hipercoagulabilidad.

Máximas:

- •

Debe intentarse el rescate de toda FAV trombosado: evitar CVC y su comorbilidad.

- •

Debe considerarse como una urgencia terapéutica: el límite es la próxima diálisis.

- •

Abordaje multidisciplinar, implicando a todos los especialistas involucrados.

Ecografía Doppler: proporciona información morfológica, sobre la localización de la trombosis y su extensión, y funcional, pudiendo en muchos casos localizar la estenosis.

Tratamiento quirúrgico:- •

Trombectomía + angiografía + corrección de estenosis subyacente (en función de la localización, ver apartado anterior).

- •

Se recomienda su realización en sala con acceso a control radiológico.

- •

Trombectomía mecánica con catéter de aspiración± balón de angioplastia, + fibrinólisis, con ATP de lesiones subyacentes.

- •

Complicaciones:

- ○

Embolismo arterial, por la presencia de trombo en la anastomosis, que se desplaza tras la trombectomía. Se debe realizar trombectomía con stent/catéter de aspiración.

- ○

Embolismo pulmonar.

El equipo habrá de plantearse cada opción en función del tipo de estenosis subyacente, valorando en ocasiones un tratamiento multidisciplinar en el que se combinen diferentes terapias.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.