Los avances en el tratamiento antirretroviral han mejorado la esperanza de vida de niños con infección por VIH por transmisión vertical. Sin embargo, han aparecido nuevos retos. Planteamos este estudio con el objetivo de determinar los aspectos psicosociales y el conocimiento sobre su enfermedad en una cohorte de adolescentes con infección por VIH por transmisión vertical.

MétodosSe incluyeron pacientes con infección por VIH por transmisión vertical con edades comprendidas entre 12-19 años. Los datos se obtuvieron mediante entrevista semiestructurada y el Strengths and Difficulties Questionnaire para cribado de trastornos emocionales y de conducta.

ResultadosSe evaluaron 96 pacientes (58% mujeres) con mediana de edad de 15 años (11-19,1) y mediana de edad del diagnóstico de 1,70 años (0-12,2). La mediana de CD4 en el momento del corte fue 626céls/mm3 (132-998); el 72% de los pacientes presentaban una carga viral<50cop/ml. El 90% asistía al colegio; de ellos, el 60% había repetido algún curso. Conocían su diagnóstico el 81%. Solo el 30% conocía bien su enfermedad y el 18,2% había compartido el diagnóstico con sus amistades. Se detectaron 6 embarazos durante el periodo de estudio. El Strengths and Difficulties Questionnaire mostró riesgo de hiperactividad en el 33%.

ConclusiónSe objetivan dificultades psicosociales en un elevado porcentaje de pacientes (conocimiento de la enfermedad, relación con pares, fracaso escolar...) que podrían tener impacto en su incorporación a la vida adulta. Son necesarios más estudios para profundizar en el origen y evolución de las dificultades observadas, así como intervenir para prevenir y modificar esta situación.

Thanks to advances in antiretroviral treatment, children with HIV infections through vertical transmission have improved their life expectancy. However, new challenges have emerged. We propose this study in order to determine the psychosocial aspects and knowledge of infections in a cohort of adolescents with vertically transmitted HIV infections.

MethodsPatients with vertically-acquired HIV infection between 12 and 19 years old were included. Data were obtained through semi-structured interviews and a Strengths and Difficulties Questionnaire for emotional and behavioral disorders screening.

ResultsWe evaluated 96 patients (58% females) with a median age of 15 years (11-19.1) and a median age at diagnosis of 1.70 years (0–12.2). The median CD4 count was 626cells/mm3 (132-998), and the viral load was<50cp/ml in 72% of patients. Among them, 90% attended school and 60% repeated at least one course. Although 81% of them knew of their diagnosis, only 30% understood their disease, with 18.2% having discussed it with friends. Six unwanted pregnancies occurred during the study period. Strengths and Difficulties Questionnaire showed hyperactivity risk in 33%.

ConclusionA high percentage of adolescents show difficulties in several areas (disease knowledge, peer relationship, school failure...) that can have an impact on their adult lives. Further studies are needed to evaluate their origin and development in depth, as well as interventions to modify this situation.

Gracias a los avances en el tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) se ha producido una importante disminución de la morbimortalidad de los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). Este aspecto también se refleja en los niños con infección por VIH por transmisión vertical, que presentan una buena esperanza de vida y, actualmente, se tiende a diseñar tratamientos con mejor posología y menor toxicidad. Muchos de estos niños están llegando a la adolescencia y se están planteando nuevos retos relativos a su autonomía, adherencia al tratamiento, conocimiento de la enfermedad, relaciones con pares, sexualidad, desarrollo como adultos, etc. Sin embargo, existen pocos estudios acerca de los aspectos psicosociales de estos pacientes, que en muchos casos determinan en gran medida su calidad de vida, adherencia al tratamiento antirretroviral y la normal incorporación a la vida adulta.

Los objetivos de nuestro estudio fueron los siguientes:

- 1.

Determinar las características psicológicas y sociales de los pacientes con infección por VIH por transmisión vertical que han entrado en el periodo de adolescencia.

- 2.

Estudiar la prevalencia de las alteraciones psicológicas y conductuales de este grupo poblacional.

Se evaluaron 96 pacientes de los 125 incluidos en la cohorte de adolescentes de Madrid con infección por VIH por transmisión vertical con edades comprendidas entre los 12 y los 19 años que seguían tratamiento en los hospitales de Madrid: 12 de Octubre (25 pacientes), La Paz (24), Gregorio Marañón (17), Getafe (16) y Carlos III (14). La media de edad en la que se hizo el diagnóstico de infección por VIH fue alrededor del año (1,7 años; rango de edad 0-12,2).

En primer lugar se realizó la entrevista con el adulto acompañante (padre o tutor legal) y posteriormente con el adolescente, administrándoles un cuestionario semiestructurado previamente confeccionado para valorar rendimiento académico, relaciones familiares, relación con la institución y el equipo médico, grado de adherencia, situación de la revelación del diagnóstico, grado de conocimiento sobre la enfermedad y la medicación, dificultades conductuales, relaciones con pares y grado de autonomía, relaciones sexuales y posibles apoyos externos.

A continuación, se pasó a los adolescentes la versión validada en español del cuestionario Strengths and Difficulties Questionnaire1,2 (SDQ) para cribado de trastornos emocionales y de conducta, que consta de 25 atributos psicológicos divididos en 5 subescalas: Prosocial, Hiperactividad, Problemas con pares, Problemas de conducta y Síntomas emocionales. Las normas establecidas a nivel de población general indican que un 10% de la población cae en el rango anormal, y otro 10% en el rango límite3. Previo a la inclusión en el estudio se les explicó en qué consistía su participación, obteniendo el asentimiento informado del paciente y el consentimiento informado del progenitor o tutor.

Se realizó un análisis descriptivo de la cohorte mediante el programa estadístico SPSS v15.0.

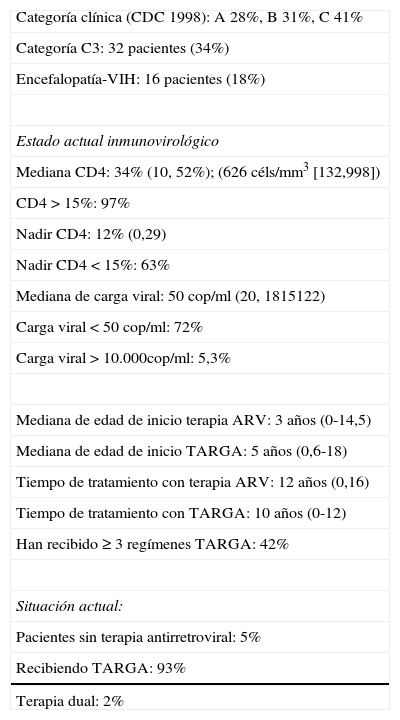

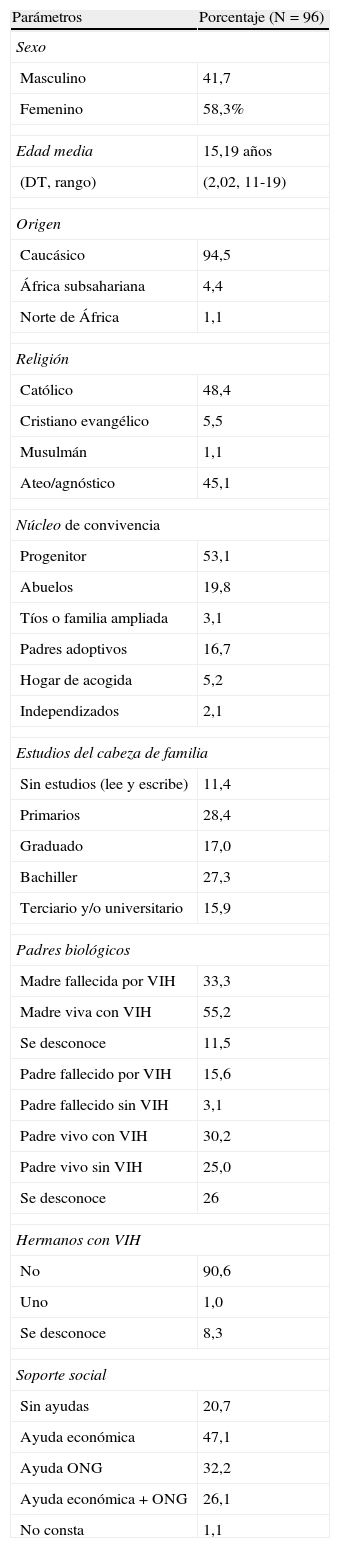

ResultadosSe incluyeron 96 pacientes. Las características sociodemográficas y clínicas se muestran en las tablas 1 y 2.

Características clínicas e inmunovirológicas de la muestra

| Categoría clínica (CDC 1998): A 28%, B 31%, C 41% |

| Categoría C3: 32 pacientes (34%) |

| Encefalopatía-VIH: 16 pacientes (18%) |

| Estado actual inmunovirológico |

| Mediana CD4: 34% (10, 52%); (626 céls/mm3 [132,998]) |

| CD4 > 15%: 97% |

| Nadir CD4: 12% (0,29) |

| Nadir CD4 < 15%: 63% |

| Mediana de carga viral: 50 cop/ml (20, 1815122) |

| Carga viral < 50 cop/ml: 72% |

| Carga viral > 10.000cop/ml: 5,3% |

| Mediana de edad de inicio terapia ARV: 3 años (0-14,5) |

| Mediana de edad de inicio TARGA: 5 años (0,6-18) |

| Tiempo de tratamiento con terapia ARV: 12 años (0,16) |

| Tiempo de tratamiento con TARGA: 10 años (0-12) |

| Han recibido ≥ 3 regímenes TARGA: 42% |

| Situación actual: |

| Pacientes sin terapia antirretroviral: 5% |

| Recibiendo TARGA: 93% |

| Terapia dual: 2% |

TARGA: tratamiento antirretroviral de gran actividad; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

Características sociodemográficas

| Parámetros | Porcentaje (N=96) |

| Sexo | |

| Masculino | 41,7 |

| Femenino | 58,3% |

| Edad media | 15,19 años |

| (DT, rango) | (2,02, 11-19) |

| Origen | |

| Caucásico | 94,5 |

| África subsahariana | 4,4 |

| Norte de África | 1,1 |

| Religión | |

| Católico | 48,4 |

| Cristiano evangélico | 5,5 |

| Musulmán | 1,1 |

| Ateo/agnóstico | 45,1 |

| Núcleo de convivencia | |

| Progenitor | 53,1 |

| Abuelos | 19,8 |

| Tíos o familia ampliada | 3,1 |

| Padres adoptivos | 16,7 |

| Hogar de acogida | 5,2 |

| Independizados | 2,1 |

| Estudios del cabeza de familia | |

| Sin estudios (lee y escribe) | 11,4 |

| Primarios | 28,4 |

| Graduado | 17,0 |

| Bachiller | 27,3 |

| Terciario y/o universitario | 15,9 |

| Padres biológicos | |

| Madre fallecida por VIH | 33,3 |

| Madre viva con VIH | 55,2 |

| Se desconoce | 11,5 |

| Padre fallecido por VIH | 15,6 |

| Padre fallecido sin VIH | 3,1 |

| Padre vivo con VIH | 30,2 |

| Padre vivo sin VIH | 25,0 |

| Se desconoce | 26 |

| Hermanos con VIH | |

| No | 90,6 |

| Uno | 1,0 |

| Se desconoce | 8,3 |

| Soporte social | |

| Sin ayudas | 20,7 |

| Ayuda económica | 47,1 |

| Ayuda ONG | 32,2 |

| Ayuda económica+ONG | 26,1 |

| No consta | 1,1 |

DT: desviación típica; ONG: organización no gubernamental; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

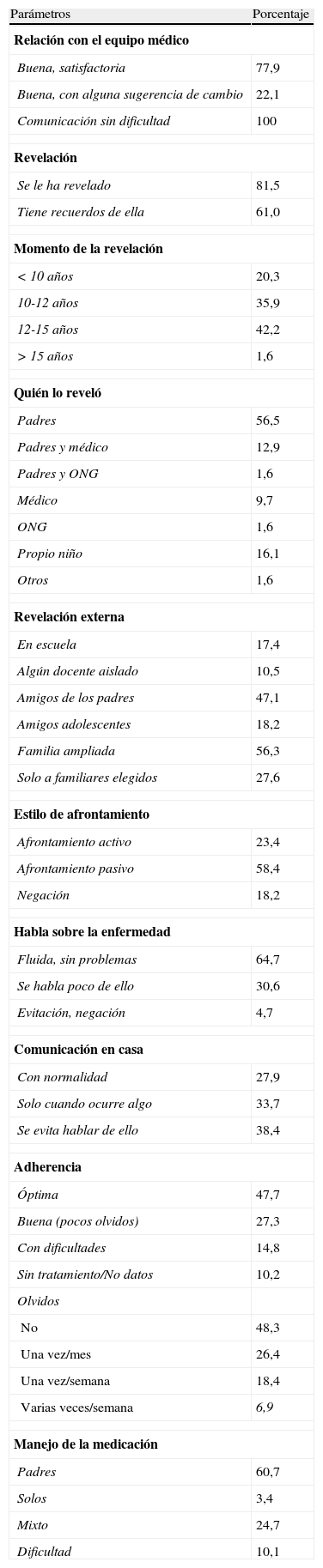

Encontramos que existe una buena relación y confianza con el equipo médico. Respecto a la revelación, el 81% de los pacientes conocían su diagnóstico, habiendo sido revelado mayoritariamente (78,5%) entre los 10 y los 15 años y, en la mitad de los casos, los encargados de hacerlo fueron los propios padres, con ayuda del médico en más del 20% de los casos. En cuanto a la comunicación en el hogar, más del 30% no habla sobre la enfermedad de manera habitual. El círculo social que conoce la situación del niño suele verse reducido a familiares y amigos cercanos de los padres, y solo en el 17% de los casos lo comunican al responsable del colegio (tabla 3).

Parámetros VIH: relación con equipo médico, revelación, comunicación y adherencia

| Parámetros | Porcentaje |

| Relación con el equipo médico | |

| Buena, satisfactoria | 77,9 |

| Buena, con alguna sugerencia de cambio | 22,1 |

| Comunicación sin dificultad | 100 |

| Revelación | |

| Se le ha revelado | 81,5 |

| Tiene recuerdos de ella | 61,0 |

| Momento de la revelación | |

| <10 años | 20,3 |

| 10-12 años | 35,9 |

| 12-15 años | 42,2 |

| >15 años | 1,6 |

| Quién lo reveló | |

| Padres | 56,5 |

| Padres y médico | 12,9 |

| Padres y ONG | 1,6 |

| Médico | 9,7 |

| ONG | 1,6 |

| Propio niño | 16,1 |

| Otros | 1,6 |

| Revelación externa | |

| En escuela | 17,4 |

| Algún docente aislado | 10,5 |

| Amigos de los padres | 47,1 |

| Amigos adolescentes | 18,2 |

| Familia ampliada | 56,3 |

| Solo a familiares elegidos | 27,6 |

| Estilo de afrontamiento | |

| Afrontamiento activo | 23,4 |

| Afrontamiento pasivo | 58,4 |

| Negación | 18,2 |

| Habla sobre la enfermedad | |

| Fluida, sin problemas | 64,7 |

| Se habla poco de ello | 30,6 |

| Evitación, negación | 4,7 |

| Comunicación en casa | |

| Con normalidad | 27,9 |

| Solo cuando ocurre algo | 33,7 |

| Se evita hablar de ello | 38,4 |

| Adherencia | |

| Óptima | 47,7 |

| Buena (pocos olvidos) | 27,3 |

| Con dificultades | 14,8 |

| Sin tratamiento/No datos | 10,2 |

| Olvidos | |

| No | 48,3 |

| Una vez/mes | 26,4 |

| Una vez/semana | 18,4 |

| Varias veces/semana | 6,9 |

| Manejo de la medicación | |

| Padres | 60,7 |

| Solos | 3,4 |

| Mixto | 24,7 |

| Dificultad | 10,1 |

ONG: organización no gubernamental; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

La adherencia al tratamiento en nuestros pacientes fue del 100% durante el último mes en el 47,7% de los casos. Es relativamente frecuente tener algún olvido, aunque en la mayoría de los casos ocurre con poca frecuencia, alrededor de una vez al mes. Respecto a quién administra la medicación, más del 50% precisa la ayuda de un adulto. Por otra parte, solo el 21% de los pacientes tenía un conocimiento adecuado sobre la utilidad de la medicación a pesar de los muchos años de seguimiento (tabla 3).

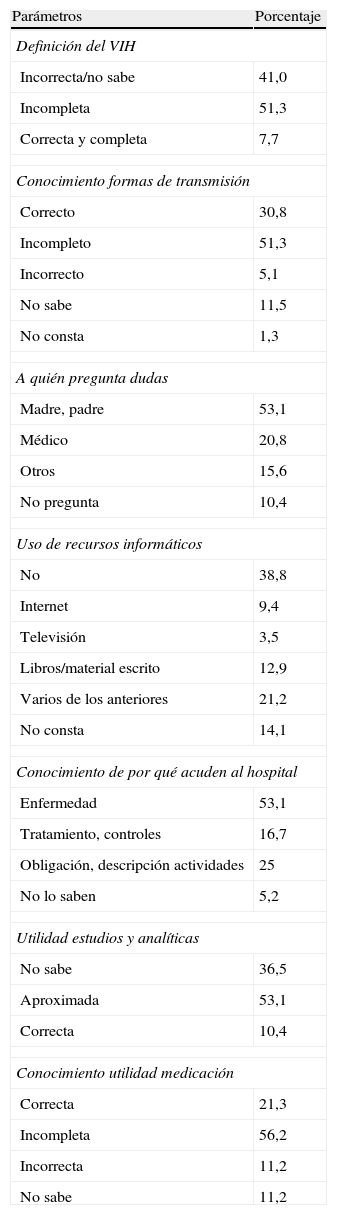

Acerca de los conocimientos que tienen los pacientes sobre la enfermedad y sus visitas al médico, en más del 70% de los casos se observan pocos o incompletos conocimientos sobre qué es el VIH y cuáles son sus vías de transmisión. La información que dan solo es correcta en el 30% de los casos, respondiendo que no sabe hasta el 12% de los niños y adolescentes. A menudo demandan información a partir de preguntas a los padres o a los médicos, sin implicarse en la búsqueda de información. De manera análoga, cuando se les pregunta la utilidad de los estudios y analíticas que se les realizan solo un 10% hace una descripción correcta y hasta el 30% no sabe por qué va a consulta o acude porque cree que es su obligación. Respecto de su modo de afrontamiento de la enfermedad y el diagnóstico, pocos tienen una actitud activa de búsqueda de información y ayuda, predominando un estilo pasivo de afrontamiento (tabla 4).

Grado de conocimiento del VIH y la medicación

| Parámetros | Porcentaje |

| Definición del VIH | |

| Incorrecta/no sabe | 41,0 |

| Incompleta | 51,3 |

| Correcta y completa | 7,7 |

| Conocimiento formas de transmisión | |

| Correcto | 30,8 |

| Incompleto | 51,3 |

| Incorrecto | 5,1 |

| No sabe | 11,5 |

| No consta | 1,3 |

| A quién pregunta dudas | |

| Madre, padre | 53,1 |

| Médico | 20,8 |

| Otros | 15,6 |

| No pregunta | 10,4 |

| Uso de recursos informáticos | |

| No | 38,8 |

| Internet | 9,4 |

| Televisión | 3,5 |

| Libros/material escrito | 12,9 |

| Varios de los anteriores | 21,2 |

| No consta | 14,1 |

| Conocimiento de por qué acuden al hospital | |

| Enfermedad | 53,1 |

| Tratamiento, controles | 16,7 |

| Obligación, descripción actividades | 25 |

| No lo saben | 5,2 |

| Utilidad estudios y analíticas | |

| No sabe | 36,5 |

| Aproximada | 53,1 |

| Correcta | 10,4 |

| Conocimiento utilidad medicación | |

| Correcta | 21,3 |

| Incompleta | 56,2 |

| Incorrecta | 11,2 |

| No sabe | 11,2 |

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

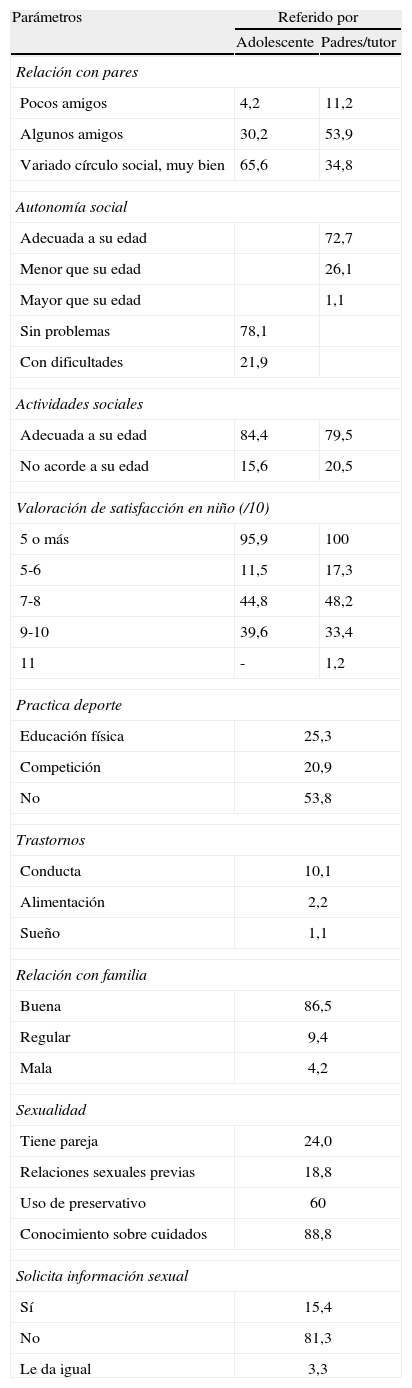

En cuanto a la satisfacción percibida, referente a su autonomía y relación con pares el adolescente refiere tener un variado círculo social en un 65,6% de los casos frente a la misma opinión en el 34,8% de los padres, percibiendo el adolescente su autonomía social como adecuada en más del 70% de los casos (tabla 5).

Relación con pares y familia, autonomía social y sexualidad

| Parámetros | Referido por | |

| Adolescente | Padres/tutor | |

| Relación con pares | ||

| Pocos amigos | 4,2 | 11,2 |

| Algunos amigos | 30,2 | 53,9 |

| Variado círculo social, muy bien | 65,6 | 34,8 |

| Autonomía social | ||

| Adecuada a su edad | 72,7 | |

| Menor que su edad | 26,1 | |

| Mayor que su edad | 1,1 | |

| Sin problemas | 78,1 | |

| Con dificultades | 21,9 | |

| Actividades sociales | ||

| Adecuada a su edad | 84,4 | 79,5 |

| No acorde a su edad | 15,6 | 20,5 |

| Valoración de satisfacción en niño (/10) | ||

| 5 o más | 95,9 | 100 |

| 5-6 | 11,5 | 17,3 |

| 7-8 | 44,8 | 48,2 |

| 9-10 | 39,6 | 33,4 |

| 11 | - | 1,2 |

| Practica deporte | ||

| Educación física | 25,3 | |

| Competición | 20,9 | |

| No | 53,8 | |

| Trastornos | ||

| Conducta | 10,1 | |

| Alimentación | 2,2 | |

| Sueño | 1,1 | |

| Relación con familia | ||

| Buena | 86,5 | |

| Regular | 9,4 | |

| Mala | 4,2 | |

| Sexualidad | ||

| Tiene pareja | 24,0 | |

| Relaciones sexuales previas | 18,8 | |

| Uso de preservativo | 60 | |

| Conocimiento sobre cuidados | 88,8 | |

| Solicita información sexual | ||

| Sí | 15,4 | |

| No | 81,3 | |

| Le da igual | 3,3 | |

Las medidas indican porcentajes.

Respecto a las relaciones sexuales, tenía pareja el 24% de los adolescentes y había mantenido relaciones sexuales el 18,8%. Si bien el 60% hace uso del preservativo, casi el 90% dice tener un conocimiento adecuado sobre la anticoncepción, de manera que más del 80% refiere no necesitar más información respecto a este tema. En nuestra muestra se detectaron 6 embarazos no deseados durante el periodo de estudio (10% de las mujeres) de los cuales 3 se interrumpieron y 3 siguieron adelante con embarazos controlados y cuyos niños fueron no infectados (tabla 5).

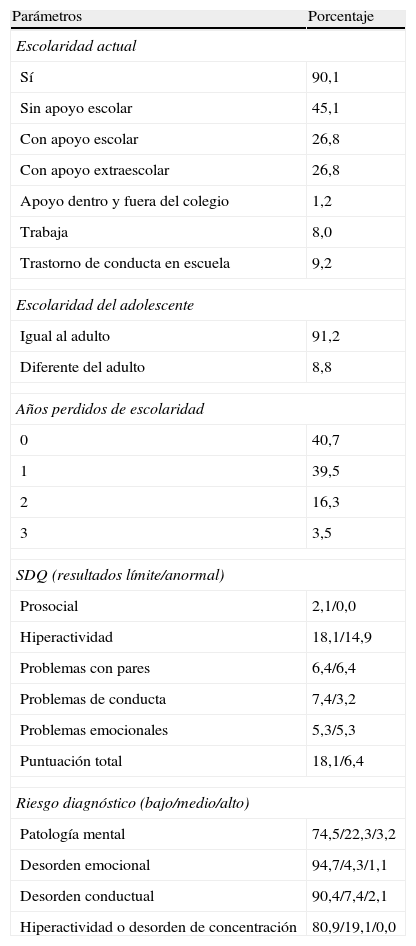

Con relación al rendimiento académico encontramos que el 90% de la muestra está escolarizada, aunque aproximadamente el 60% había perdido uno o más cursos. Solo un 8% trabajaba y precisaba apoyo escolar más del 50% de los casos. El 91% de los pacientes tenían un nivel de escolarización similar al del padre o tutor (tabla 6).

Rendimiento académico y resultados Strengths and Difficulties Questionnaire

| Parámetros | Porcentaje |

| Escolaridad actual | |

| Sí | 90,1 |

| Sin apoyo escolar | 45,1 |

| Con apoyo escolar | 26,8 |

| Con apoyo extraescolar | 26,8 |

| Apoyo dentro y fuera del colegio | 1,2 |

| Trabaja | 8,0 |

| Trastorno de conducta en escuela | 9,2 |

| Escolaridad del adolescente | |

| Igual al adulto | 91,2 |

| Diferente del adulto | 8,8 |

| Años perdidos de escolaridad | |

| 0 | 40,7 |

| 1 | 39,5 |

| 2 | 16,3 |

| 3 | 3,5 |

| SDQ (resultados límite/anormal) | |

| Prosocial | 2,1/0,0 |

| Hiperactividad | 18,1/14,9 |

| Problemas con pares | 6,4/6,4 |

| Problemas de conducta | 7,4/3,2 |

| Problemas emocionales | 5,3/5,3 |

| Puntuación total | 18,1/6,4 |

| Riesgo diagnóstico (bajo/medio/alto) | |

| Patología mental | 74,5/22,3/3,2 |

| Desorden emocional | 94,7/4,3/1,1 |

| Desorden conductual | 90,4/7,4/2,1 |

| Hiperactividad o desorden de concentración | 80,9/19,1/0,0 |

SDQ: Strengths and Difficulties Questionnaire.

Respecto a los resultados del SDQ, en la mayor parte de las subescalas los rangos se mantienen en lo esperado para la población normal, excepto en hiperactividad, donde el 18,1% puntúa en el límite y el 14,9% anormal. Esto indica un porcentaje más elevado de lo esperable (tabla 6).

DiscusiónEste es uno de los primeros estudios en los que se exponen las características de nuestra población adolescente con VIH. Se trata de una población especial que procede de la época pre TARGA y que recibieron múltiples tratamientos subóptimos. De hecho, un 18% tuvieron encefalopatía por VIH, si bien en la actualidad presentan una buena situación clínica e inmunovirológica y una carga viral indetectable hasta en el 70% de los casos. Sin embargo, dado que la adolescencia añade per sé una serie de problemas nuevos se creyó conveniente el análisis de la situación psicosocial de esta población y la detección de posibles problemas que afecten a su evolución.

Revelación y comunicación de la enfermedadA partir del estudio es importante destacar que, a pesar de la buena relación que existe con el equipo médico, este solo participó en un 20% de las revelaciones. Estos datos nos han llevado a cambiar el funcionamiento al respecto, con una actitud más proactiva por parte del médico.

La edad de revelación ha sido tardía en algunos casos, pero debe tenerse en cuenta que la mayoría de las infecciones se han producido por transmisión vertical, lo cual supone una carga añadida para los padres a la hora de la revelación. Hemos comprobado que es importante desarrollar intervenciones adecuadas para asistir a los padres de hijos infectados por VIH en la revelación del diagnóstico, con una explicación adaptada a la edad y madurez psicosocial (teniendo en cuenta nivel educativo, situación socioeconómica…) y neurocognitiva del paciente, asegurándose de que comprende y asimila correctamente la información que se le está dando. La revelación debe iniciarse precozmente, siempre antes de la adolescencia. Las guías españolas e inglesas recomiendan empezar sobre los 9 años4–6. En nuestra población hemos encontrado que los adolescentes que conocen su diagnóstico tienen un conocimiento más acertado de por qué acuden al hospital y se hacen más responsables del manejo de la medicación sin ayudas del adulto.

Por otro lado, sigue observándose que solo un pequeño porcentaje de los familiares o amigos cercanos conocen la enfermedad dado que siguen existiendo tabúes con respecto al VIH, comunicándolo al colegio solo un pequeño porcentaje de casos, y muchas veces a una única persona que suele ser el tutor o responsable del centro.

Adherencia al tratamiento y conocimiento de la enfermedadCon respecto a la medicación, menos de la mitad tiene una adherencia al tratamiento adecuada, siendo muy importante todavía el papel de los padres en la toma de la medicación. Tener una buena adherencia se ve influido por características del adolescente y de los cuidadores, así como por el régimen terapéutico y la cultura y sociedad en la que vive el paciente7,8. Las dificultades que encontramos en nuestra población para tener un comportamiento autónomo en este sentido, a pesar de conocer el estado de infección y de tener edad suficiente para ello, pueden estar relacionadas con factores como un estilo de afrontamiento de la enfermedad predominantemente pasivo o de negación, dificultades para integrar en su vida diaria la información recibida o las propias de la etapa adolescente, o incluso una sobreprotección por parte del adulto responsable.

Por otro lado, a pesar de que el seguimiento de dichos pacientes es de muchos años y trimestral, existe un importante desconocimiento con respecto a la utilidad de las analíticas y parámetros básicos como la carga viral o recuento de células CD4, que asumen como algo habitual y que deben hacerse pero sobre lo que no preguntan a pesar de tener dudas y no saber exactamente para qué sirve. Existen datos9 que apuntan a la necesidad de desarrollar estrategias que aseguren que la información no solo llega al adolescente sino que este es capaz de asimilarla e integrarla en su representación mental sobre la enfermedad, ya que esto ayudará a promover una conducta adherente.

Relaciones socialesAl analizar la relación con pares encontramos que la mayoría tiene una buena relación, si bien existe una diferencia importante entre lo que dicen los padres y los niños, lo que indica que los padres suelen percibirla con más dificultades de lo que los adolescentes refieren. Además, en referencia a los adolescentes que decían tener pocos amigos o dificultades de relación y siendo la capacidad de tejer una red social adecuada un buen predictor de ajuste psicológico, es importante conocer por qué nuestros adolescentes manifestaron problemas de relación en algunos casos y si esto tuviera algo que ver con cómo integran tener VIH en relación con su conducta social.

En el área de la salud sexual, es importante destacar que hubo hasta 6 embarazos de los cuales el 50% acaba en interrupción. Una vez más, esto nos habla de la importancia de proporcionar una buena educación en salud sexual y reproductiva, y de que los adolescentes asimilen estos conocimientos para prevenir la transmisión tanto por vía sexual como por vía vertical. No obstante, para proporcionarles programas adecuados y adaptados a sus necesidades es importante comprender el desarrollo sexual de los jóvenes con VIH infectados verticalmente10. En una revisión reciente sobre el tema11 se muestra cómo los programas en salud sexual se dirigen hacia aspectos generales como el uso del preservativo y la anticoncepción, dejando de lado algo tan importante en estos pacientes como es su experiencia subjetiva, aspecto a tener en cuenta en futuras investigaciones. En esta dirección, en nuestro estudio hemos observado que el VIH tiene un impacto negativo en la vida sexual de los adolescentes, interfiriendo en la calidad de las mismas12.

Rendimiento escolar y perfil psicológicoEn cuanto al rendimiento escolar, aunque la mayoría de los pacientes están escolarizados, un porcentaje importante presenta dificultades. Encontramos estudios en los que se investigan posibles déficits neurocognitivos en niños y adolescentes infectados por VIH, pero los resultados son contradictorios13,14. En esta primera aproximación no podemos discriminar qué variables están influyendo en las dificultades encontradas (problemas cognitivos o de conducta, situación familiar y ambiental, características clínicas...), pero parece interesante investigar más profundamente este punto para averiguar en qué medida el VIH está influyendo de manera directa o indirecta15. Es importante destacar también que el nivel de estudios alcanzado suele ser equiparable al conseguido por los padres, siendo estos mayoritariamente primarios o secundarios y sirviendo normalmente como indicador de un nivel socioeconómico medio o inferior. Asimismo, en estas dificultades podrían estar implicados factores sociales propios de un contexto de carencias que dificultan el desarrollo del individuo y que podrían minimizarse a partir de los recursos pertinentes.

En relación con el perfil psicológico, existen estudios en población con VIH que muestran una alta prevalencia de enfermedades psiquiátricas y trastornos conductuales en mayor proporción que en la población general16,17. Estos estudios se han llevado a cabo en un tipo de población con muchos factores de riesgo asociados (pobreza, familias inmigrantes y/o desestructuradas, historias de violencia, inaccesibilidad a los servicios de salud...) y que difieren de la media de la población española. La dificultad psicosocial más frecuente en nuestros adolescentes según el SDQ ha sido la hiperactividad, situándose el resto de los valores (problemática emocional, conductual, en su relación con los pares o en rendimiento social) en rangos dentro de los parámetros medios de la población general. Estos resultados suponen solamente unas medidas de aproximación, si bien valdría la pena hacer una valoración más en profundidad para determinar el papel que tiene la infección por VIH en el riesgo de presentar patologías o alteraciones psicológicas y si realmente existe tal riesgo de hiperactividad.

ConclusiónEn resumen, nos encontramos ante una población con características especiales que pueden afectar a su desarrollo psicosocial en un periodo importante de la vida como es la adolescencia:

- -

Presentan dificultades para asimilar el diagnóstico e implicarse activamente en la responsabilidad de su salud, así como suelen tener un escaso conocimiento sobre su propia enfermedad a pesar de hablar de ella con relativa frecuencia. Parece fundamental acompañar en el duelo, la aceptación y la comprensión de la enfermedad así como asesorar al adulto en su labor de acompañamiento del niño a lo largo del proceso.

- -

Una buena adherencia es fundamental, por lo que resulta imprescindible desarrollar técnicas que favorezcan una adherencia óptima, así como fomentar una transición de toma de medicación con ayuda de los padres a una forma autónoma.

- -

Se ha observado un bajo rendimiento académico que precisa de un estudio más en profundidad para saber qué factores influyen, hasta qué punto se relacionan con la enfermedad y de qué manera. Además, una evaluación neurocognitiva sistemática junto con su posterior análisis podría influir en el futuro y en la autonomía de estos pacientes a partir de un diagnóstico precoz, permitiendo actuar sobre las dificultades que presenten. En la actualidad, se está realizando un estudio neurocognitivo sobre esta misma cohorte18.

- -

Necesitan mayor información y asesoramiento en lo que se refiere a salud sexual y prevención de la transmisión por esta vía. Es importante abordar la salud sexual de estos pacientes en la consulta diaria para evitar embarazos no deseados y posibles transmisiones.

- -

Es importante destacar que en general muestran una buena inclusión social a pesar de estar expuestos a la todavía existente estigmatización social y no comunicar de manera abierta su diagnóstico.

Nuestro estudio presenta varias limitaciones:

La primera es tener en cuenta que los pacientes con los que hemos trabajado son adolescentes, siendo este un periodo muy complejo de la vida y con muchos conflictos emocionales propios, por lo que sus necesidades son diferentes a las de los adultos y los niños. Además, muchos pertenecen a una generación anterior al TARGA tratada con regímenes subóptimos al inicio y muchas de las madres tuvieron consumo activo de drogas durante la gestación, lo cual puede haber tenido algún impacto en su desarrollo19. Para solventar este punto se ha iniciado un estudio prospectivo con un grupo control de pacientes con características sociosanitarias similares, y muchos de ellos expuestos a fármacos antirretrovirales en la gestación15.

Además, hay que indicar que se trata de un corte transversal y habrá que ver su evolución.

En definitiva: nuestra cohorte de adolescentes presenta dificultades en diferentes aspectos psicosociales que pueden tener impacto en su vida adulta, como el rendimiento escolar, la asimilación y manejo de la enfermedad y su conocimiento en salud sexual. Creemos imprescindible profundizar el estudio de estos pacientes incluyendo aspectos neurocognitivos así como establecer un modelo de atención multidisciplinar en consulta (pediatra, psicólogo, enfermera, trabajador social y red de recursos externos...).

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

Nuestro agradecimiento a todos los pacientes que han participado y a sus padres, por su constante paciencia y colaboración desinteresada. También a Maite Fernández, Manuela Moya, Bene Cobacho, Consuelo Mate, Concha Rodríguez, Teresa García y Carmen Cortés por su inestimable ayuda y apoyo para sacar adelante este estudio y por su buen hacer. A Santiago de Ory, por su trabajo diario en el tratamiento de los datos que ha hecho posible este estudio.

El diseño del presente estudio es consecuencia de los resultados de los estudios:

- -

FIPSE (N.o expediente: 24691/07) Evaluación metabólica y psicológica de pacientes adolescentes con infección VIH por TV. Investigador principal: M.I. González -Tomé

- -

Evaluación cognitiva y psicológica de una cohorte de niños y adolescentes con infección VIH, Mutua Madrileña 2012-0077. Investigador principal: M.I. González -Tomé

- -

Evaluación del rendimiento escolar y del perfil neurocognitivo de una cohorte de niños con infección VIH, Gilead Fellowship 2013/0071. Investigador principal: M.I. González-Tomé. Cohorte nacional CoRISpe (cohorte nacional de infección VIH pediátrica). Esta cohorte está incluida desde el 2008 dentro de la Red de Investigación en sida RED-RIS y cuenta también con el soporte de la convocatoria FIPSE (N.o expediente: 36-0910-10) titulada Cohorte Nacional de Infección Pediátrica por VIH CoRISpe. Coordinadores: Marisa Navarro y Maribel González-Tomé. Cohorte de VIH pediátrico de Madrid. (FIPSE 3608229/09) Investigador principal: José Tomás Ramos Amador.

Miembros de CoRISpe (Cohorte Nacional de Pacientes Pediátricos Infectados por VIH) participantes en NeuroCoRISpeS:

Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid (González-Tomé, MI; Rojo, P; Blázquez, D; González, Granado I; Ruiz Contreras, J; Zamora, B; García-Navarro, C); Hospital Carlos III, Madrid (Mellado, MJ; García Hortelano M; Martín-Fontelos, P); Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid (Gurbindo, D; Navarro, ML; Saavedra J; Santos M; Jimenez de Ory, S; Sainz T; Muñoz-Fernández MA); Hospital Infantil Universitario Niño Jesús, Madrid (Martínez, J); Hospital Universitario de Getafe, Madrid (Ramos, JT, Cortés, M; Guillén, S; Prieto, L); Hospital Universitario La Paz, Madrid (MI de José, Escosa L); Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva (Rodríguez, M; Ceballos, J); Hospital Regional Universitario Carlos Haya, Málaga (Moreno, D; Núñez, E; Sierra, M); Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla (León, JA; Neth, O; Falcón, D; Aviles I); Hospital Clínico Universitario San Juan, Alicante (Gavilán, C); Hospital General, Castellón (López, C; Amat, M; Pelechano, F); Hospital Universitario La Fe, Valencia (Otero, MC; Ortí, A; Pérez, A, Piqueras, A; Ferrando R); Complejo Hospitalario Universitario Infanta Cristina, Badajoz (Grande, A).

El presente estudio se basa en resultados de los trabajos que se detallan en el Anexo 1.