Se estudia el papel de las ideas de referencia (IR) en psicopatología y se propone evaluar la preocupación o malestar cuando se dan las IR. Se analiza si la preocupación por las IR se relaciona con los síntomas psicóticos; si la preocupación por las IR diferencia entre clases de trastornos, destacada en la Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos; si diferencia entre diagnósticos específicos, elevada en la esquizofrenia paranoide; si la evaluación de la preocupación presenta adecuada sensibilidad, especificidad, y si discrimina entre controles y pacientes de la clase diagnóstica Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Participaron 666 pacientes (59,16% mujeres), media de edad=34,45 años (DT=12,56), y 3.842 controles (67,28% mujeres), media de edad=27,15 años (DT=11,38). Los resultados señalan que la preocupación tiene que ver con indicadores psicóticos, discrimina entre clases diagnósticas (η2 parcial=0,14) y entre diagnósticos específicos (η2 parcial=0,12), principalmente destacada en la esquizofrenia paranoide y el trastorno esquizoafectivo. Se obtiene adecuada sensibilidad y especificidad, y separación de controles con respecto a la clase diagnóstica de Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. La evaluación de las IR es relevante, pero en mayor medida, la evaluación del grado de malestar o perturbación que ocasionan las IR.

The role of ideas of reference (IR) in psychopathology is studied for the purpose of evaluating worry or distress when IR are present. We analyze whether worry about IR is related to psychotic symptoms, whether it differentiates among diagnostic classes as prominent in schizophrenia and other psychotic disorders, whether worry about IR differentiates among specific diagnoses, as high in paranoid schizophrenia, whether assessment of worry is sufficiently sensitive and specific, and whether it discriminates between controls and patients of diagnostic class schizophrenia and other psychotic disorders. The sample was made up of 666 patients (59.16% women), Mage=34.45 years (SD=12.56) and 3842 controls (67.28% women), Mage=27.15 years (SD=11.38). Worry about IR was related to psychotic indicators, discriminates among diagnostic classes (partial η2=.14) and among specific diagnoses (partial η2=12), and is mainly featured in paranoid schizophrenia and schizoaffective disorder. Sensitivity and specificity were adequate, as was separation of controls from the diagnostic class schizophrenia and other psychotic disorders. The assessment of IR is relevant, but it is even more important to assess the level of worry or distress about them.

La presencia de ideas de referencia (IR) se considera habitual en el ser humano, dada nuestra naturaleza social. Se reconoce también que las IR o autorreferencias son mayores en estados emocionales de sobrecarga, en situaciones novedosas, en ciertas etapas definidas por el cambio personal (como en la adolescencia) y, de manera particular, en diferentes trastornos (Cicero y Kerns, 2011; Mojtabai, 2006; Senín-Calderón, Rodríguez-Testal y Perona-Garcelán, 2014).

En el ámbito psicopatológico, las IR son observables en manifestaciones depresivas, ansiosas o dismórficas (Hrabosky et al., 2009), así como en trastornos de personalidad, principalmente del grupo extraño (e. g. esquizotípico) o del grupo dramático (e. g. límite o histriónico), si bien son especialmente destacadas entre los trastornos psicóticos en general (American Psychiatric Association, APA, 2013; Lenzenweger, Bennett y Lilenfeld, 1997; Rodríguez-Testal, Senín-Calderón, Perona-Garcelán, Ruíz-Veguilla y Fernández-Jiménez, 2012; Wing, Cooper y Sartorius, 1974). Las IR se ubican entre la actividad prodrómica de la esquizofrenia y, como actividad propiamente delirante, en dos tercios de las personas con esquizofrenia (Cicero y Kerns, 2011). Se consideran entre los llamados síntomas básicos (precursores y prodrómicos), ambos con un índice de transición a la psicosis altamente significativo (Schultze-Lutter, Ruhrmann, Berning, Maier y Klosterkötter, 2010; Wilcox, Briones, Quadri y Tsuang, 2014). Sin embargo, la presencia de IR, incluso de manera pronunciada, no se limita a este espectro. Se trata también de un indicador subumbral predictor de psicopatología grave más en general (Jang, Lee, Cho, Cho, Shin y Kim, 2014), sobre todo cuando resulta persistente (Rodríguez-Testal et al., 2012; Senín-Calderón et al., 2014).

En estudios previos se ha observado que la presencia de IR no diferencia sistemáticamente a diversos trastornos, aunque sea habitual hallar este indicador patológico en los mismos (Rodríguez-Testal et al., 2001, 2012; Senín-Calderón, Rodríguez-Testal, Fernández-Jiménez, Valdés-Díaz et al., 2010). Es altamente probable que la variabilidad en este resultado dependa del estado clínico de los participantes entre categorías o dentro de las mismas. Por este motivo, se consideró relevante poner a prueba no sólo el tener en cuenta la presencia de IR (es decir, su frecuencia), sino el grado de malestar o preocupación que podía ocasionar la presencia de IR. Algunos datos iniciales sugieren que la preocupación por la presencia de las IR, diferencia con más claridad las categorías diagnósticas (Peris-Mencheta et al., 2011). Por tanto, se propone evaluar con detalle si la valoración de la preocupación cuando están presentes las IR tiene mayor utilidad clínica que constatar únicamente la presencia de las mismas, mejorando quizá el riesgo de falsos positivos con formatos de verdadero/falso en las escalas de evaluación (Wong et al., 2012). En este sentido, parece relevante verificar que la valoración de la preocupación por las IR se relaciona significativamente con las medidas que recojan la sintomatología psicótica y también con componentes emocionales que indiquen malestar clínicamente significativo (hipótesis 1). También ha de comprobarse que la preocupación por las IR permite diferenciar entre grandes clases diagnósticas, con la predicción de que será superior en la clase general de Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos (hipótesis 2). Para una mayor utilidad clínica, sería interesante constatar que la valoración de la preocupación por las IR diferencia entre diagnósticos concretos dentro de la clase diagnóstica Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, siendo significativamente superior entre los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia paranoide (hipótesis 3). Como último objetivo, sería relevante clínicamente establecer indicadores sensibles y específicos del nivel de preocupación que permita diferenciar la preocupación por las IR en población no clínica frente al de la clase diagnóstica prototípica de Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, siendo significativo el porcentaje de casos correctamente ubicados a partir de ambas categorías de estudio (hipótesis 4).

MétodoParticipantesParticiparon 666 pacientes (59,16% mujeres), media de edad=34,45 años (DT=12,56), y clase social media-baja, media=41,99 (DT=22,60), procedentes de Unidades de Hospitalización, Unidades de Salud Mental Comunitaria (Virgen del Rocío de Sevilla y Juan Ramón Jiménez de Huelva) y de un Centro de Psicología Clínica privado (Sevilla). Participaron 3.842 controles, 2.776 estudiantes universitarios de las Facultades de Psicología, Turismo y Finanzas, Educación, y Criminología de Sevilla, y 1.066 participantes de la comunidad no universitaria de Sevilla y provincia. De este grupo global de comparación (67,28% mujeres), media de edad=27,15 años (DT=11,38), y clase social media-baja, media=40,62 (DT=18,58).

Los pacientes presentaron los siguientes diagnósticos agrupados en clases diagnósticas generales: Trastornos de personalidad: 47 sujetos; Trastornos depresivos: 129; Trastornos adaptativos: 63; Trastornos de la conducta alimentaria: 20; Trastornos de ansiedad: 135; Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos: 148; Trastornos bipolares: 32; Trastornos somatoformes: 40; Trastornos disociativos: 5; Trastornos relacionados con sustancias: 19; Disfunciones sexuales: 12; Trastornos del control de los impulsos: 3; Trastornos del neurodesarrollo: 2; Trastorno parafílico: 1.

InstrumentosEvaluación inicial autoadministrada (elaboración propia). Identifica el índice de clase social (ICS) (Hollingshead, 1975), enfermedades actuales, antecedentes psicopatológicos, historia y duración de los síntomas, tratamientos psicofarmacológicos, y consumo de otras drogas.

Escala de pensamiento referencial, Referential Thinking Scale (REF) (Lenzenweger et al., 1997). Cuestionario autoinformado de 34 ítems verdadero/falso sobre las IR, con una consistencia interna que va de 0,83 a 0,85, una fiabilidad retest de 0,86 (4 semanas de intervalo) y con indicadores de validez adecuados. La escala proporciona un indicador de esquizotipia con saturación entre 0,75 y 0,85 en los análisis de componentes principales y, en menor medida, con la ansiedad y depresión (entre 0,33 y 0,17) (Lenzenweger et al., 1997). La versión española de la escala REF alcanza un α de 0,90 (0,83 y 0,82 para cada mitad) y un α retest de 0,76 (intervalo promedio de 44 días en pacientes). La validez de criterio (con relación al instrumento de seguimiento clínico BPRS) obtuvo un punto de corte de 7 puntos para una especificidad del 66% y sensibilidad del 58% (Senín-Calderón et al., 2010b). En este estudio la consistencia es α=0,91, grupo pacientes; α=0,83, grupo control.

Escala breve de valoración psiquiátrica, Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS; Lukoff, Nuechterlein y Ventura, 1986). La BPRS es una medida de valoración de 24 indicadores psicopatológicos que se puntúan en una escala de 7 puntos, donde 1 significa ausencia de sintomatología y la puntuación de 7 psicopatología extrema. La escala tiene validez de constructo para el seguimiento de indicadores esquizofrénicos (Andersen et al., 1989). Se ha validado para población española con indicadores de fiabilidad α de 0,59 a 0,70, y fiabilidad test-retest de 0,70 (Peralta y Cuesta, 1994). Para este estudio, y para agrupar los indicadores en dimensiones más amplias, se llevó a cabo un análisis factorial exploratorio (rotación oblimin directo) para N=712 (227 pacientes y 485 controles). Los indicadores son favorables: KMO=0,89 y esfericidad de Bartlett p=0,0001. Se obtienen 4 factores, con autovalores superiores a 1, que explican un 60,46% de la varianza. El primer factor, Desorganización (desorganización conceptual, excitación, comportamiento bizarro, elación, hiperactividad, distraibilidad), obtiene un α=0,81 global y α=0,80 para pacientes. El segundo factor, Emocional (preocupación somática, ansiedad, depresión, culpabilidad, hostilidad, tensión, conducta suicida), con α=0,87 global y α=0,78 para pacientes. El tercer factor, Negativo (orientación, retardo motor, afecto plano, manierismos, negativismo, indiferencia emocional, negligencia), con α=0,79 global y α=0,78 para pacientes. El cuarto factor, Psicótico (suspicacia, contenido inusual de pensamiento, grandiosidad, alucinaciones), con α=0,81 global y α=0,81 para pacientes.

Cuestionario de Salud General del Goldberg (General Health Questionnaire, GHQ-28), versión al español (Goldberg, 1996). Este instrumento es una de las abreviaciones que se ha hecho de la escala original de Goldberg de 93 ítems. Es una prueba de cribado que realiza una valoración global de la salud y disfunción social. Consta de 28 ítems agrupados en 4 subescalas acerca de los síntomas somáticos, ansiedad e insomnio, disfunción social y depresión grave (cada una puntúa de 0 a 3). Posee adecuadas propiedades de fiabilidad (test-retest, 0,90) y validez (sensibilidad entre 44% y 100% y especificidad entre 74% y 93%). En el presente trabajo se consideró la sintomatología ansiosa y depresiva. La consistencia para la sintomatología ansiosa en el grupo de pacientes α=0,84; grupo control, α=0,80; para la sintomatología depresiva en el grupo de pacientes α=0,77; grupo control, α=0,70.

ProcedimientoEste trabajo sigue un diseño ex post facto, fundamentado en una medida y un procedimiento de comparación de grupos, tanto entre categorías de participantes identificados como pacientes, como de la comparación entre pacientes y controles. El aspecto central de este trabajo consistió en añadir a cada ítem de la escala REF de IR de Lenzenweger et al. (1997), una escala Likert de 0 a 5 para indicar preocupación o malestar, donde 0 indica que no le preocupa o afecta la presencia de la IR evaluada, y 5 muchísima preocupación o afectación para cada IR. En las instrucciones de la escala se añadió a la indicación de V/F de las IR: “En el caso de que haya dicho Verdadero (V), indique en qué medida le preocupa o afecta esta idea, en una escala de 0 a 5, donde 0 significa ninguna preocupación, 1 significa poca preocupación, y 5 máxima preocupación o afectación”. Del mismo modo que se suma el total de IR que presenta un participante, se realiza el sumatorio de la valoración de preocupación sobre las IR que están presentes. En este estudio se obtuvo una consistencia interna α=0,95, grupo pacientes; α=0,87, grupo control, para esta nueva medida. Para la comparación de ambas medidas sobre las IR y con respecto a las demás medidas, se tipificaron dividiendo el número de IR y el nivel de preocupación por el total de ítems de la escala.

Todos los participantes dieron su consentimiento por escrito para participar en este estudio que se ha desarrollado durante un plazo de 6 años. Los pacientes y los estudiantes universitarios se seleccionaron por accesibilidad. En el caso de los participantes de la comunidad no universitaria, el muestreo fue no aleatorio siguiendo el procedimiento de bola de nieve a partir de la participación de los estudiantes universitarios con familiares, vecinos, y conocidos. El grupo de pacientes rellenó las pruebas durante la entrevista y fueron evaluados por medio de la escala BPRS por un clínico experto. Una parte de estos pacientes se llevó el conjunto de los instrumentos y lo devolvió en la primera sesión de terapia (aproximadamente una semana más tarde). Los estudiantes cumplimentaron los instrumentos de forma colectiva en un aula. Los controles no universitarios rellenaron las pruebas en sus domicilios y entregaron el material cumplimentado aproximadamente una semana después de la entrega. Una selección de 485 estudiantes universitarios fueron evaluados por medio de la escala BPRS por un clínico experto para la realización del análisis factorial de este instrumento, y en el que también participó una parte de los pacientes que se presenta en este estudio (n=227).

Se establecieron diferentes diagnósticos clínicos por parte de los profesionales a cargo del mismo, todos ellos especialistas y con al menos 20 años de experiencia clínica. Tanto en el nivel público como en el privado se realizaron los diagnósticos con los criterios diagnósticos del DSM- IV-TR (American Psychiatric Association, APA, 2000). Los participantes del grupo de comparación se seleccionaron por no presentar trastorno mental alguno en el momento de la entrevista.

El procedimiento estadístico se fundamentó en descriptivos (frecuencias y porcentajes) de las variables sociodemográficas y variables clínicas. Se realizaron correlaciones entre las medidas y la edad (r de Pearson, indicando el tamaño de efecto d de Cohen) y prueba t para la comparación de las características de los grupos. Se utilizó una prueba de contraste de medias (F de Snedecor) tanto para la comparación entre clases diagnósticas como entre categorías diagnósticas concretas. Se contempló la F de Levene, el tamaño de efecto (η2 parcial), y la potencia. Cuando la homogeneidad no se cumplió se siguió el contraste de X2 (H de Kruskal-Wallis). Como prueba de validez se utilizó el estadístico λ de Wilks (análisis discriminante) y se halló la matriz de la confusión para establecer el número de casos correctamente situados a partir de su pertenencia al grupo de controles o de pacientes de la clase diagnóstica de Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. También se estimó la curva COR para poder señalar la sensibilidad y especificidad de la preocupación por las IR.

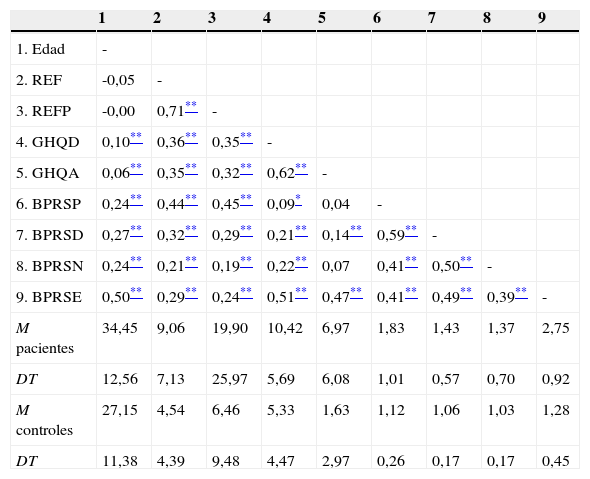

ResultadosEn la tabla 1 se muestran los descriptivos (puntuaciones directas) y las correlaciones entre las medidas. Las puntuaciones en las diferentes pruebas muestran una gran variabilidad en el caso de los pacientes. Entre ambos grupos hay diferencias de edad (t(4506)=14,03, p=0,0001), en género (X2(1, 4508)=16,71, p=0,0001), y estado civil (X2(3, 4508)=121,07, p=0,0001), pero no en clase social (t(4506)=1,46, p=0,142). Las puntuaciones se transformaron en función del número de ítems de las pruebas para poder compararlas.

Estadísticos descriptivos y correlaciones de Pearson

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1. Edad | - | ||||||||

| 2. REF | -0,05 | - | |||||||

| 3. REFP | -0,00 | 0,71** | - | ||||||

| 4. GHQD | 0,10** | 0,36** | 0,35** | - | |||||

| 5. GHQA | 0,06** | 0,35** | 0,32** | 0,62** | - | ||||

| 6. BPRSP | 0,24** | 0,44** | 0,45** | 0,09* | 0,04 | - | |||

| 7. BPRSD | 0,27** | 0,32** | 0,29** | 0,21** | 0,14** | 0,59** | - | ||

| 8. BPRSN | 0,24** | 0,21** | 0,19** | 0,22** | 0,07 | 0,41** | 0,50** | - | |

| 9. BPRSE | 0,50** | 0,29** | 0,24** | 0,51** | 0,47** | 0,41** | 0,49** | 0,39** | - |

| M pacientes | 34,45 | 9,06 | 19,90 | 10,42 | 6,97 | 1,83 | 1,43 | 1,37 | 2,75 |

| DT | 12,56 | 7,13 | 25,97 | 5,69 | 6,08 | 1,01 | 0,57 | 0,70 | 0,92 |

| M controles | 27,15 | 4,54 | 6,46 | 5,33 | 1,63 | 1,12 | 1,06 | 1,03 | 1,28 |

| DT | 11,38 | 4,39 | 9,48 | 4,47 | 2,97 | 0,26 | 0,17 | 0,17 | 0,45 |

Nota. REF: Escala de pensamiento referencial, frecuencia de ideas de referencia, REFP: Preocupación por las ideas de referencia, GHQD: Escala de depresión del GHQ, GHQA: Escala de ansiedad del GHQ, BPRSP: Dimensión psicótica de la BPRS, BPRSD: Dimensión desorganizada de la BPRS, BPRSN: Dimensión negativa de la BPRS, BPRSE: Dimensión emocional de la BPRS. N pacientes=666, N controles=3842 (excepto con GHQ=2202 y BPRS=485).

En el análisis de correlaciones ha de destacarse la relación positiva y significativa de la presencia de IR (REF) con su preocupación (REFP) (d de Cohen=2,02), y de la REFP con respecto a la dimensión psicótica de la BPRS (d=1,11). Dado el gran tamaño muestral, se considera importante esta conexión con la dimensión psicótica frente a un valor más reducido para las dimensiones desorganizada, negativa y emocional por parte de REFP (d de Cohen de 0,39 a 0,61). La relación con las variables emocionales se da de forma similar para la depresión y la ansiedad, sobre todo en el primer caso (d=0,79). La relación de la REF con la dimensión psicótica es algo menor (d=1) que en el caso de REFP y, complementariamente, la relación de la REF con las dimensiones desorganizada, negativa y emocional de la BPRS es algo superior (d de Cohen de 0,44 a 0,68). Se cumple la hipótesis 1 de relación de la evaluación de la preocupación por la presencia de IR con la sintomatología psicótica y con componentes emocionales que indiquen malestar significativo.

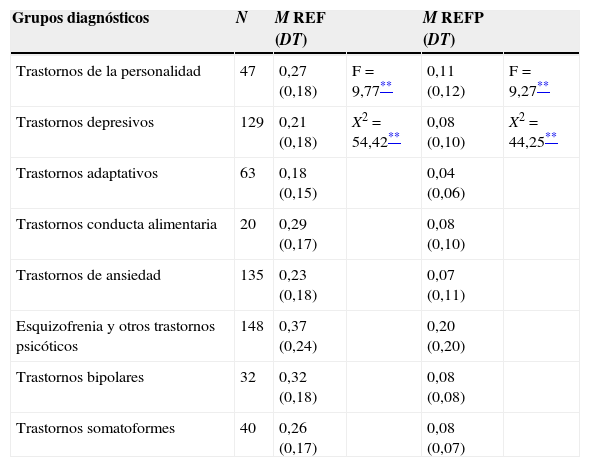

Se seleccionaron varias clases diagnósticas para poder hacer comparaciones entre las mismas, con un aceptable número de casos en cada una de ellas sin incrementar excesivamente los grados de libertad. En la tabla 2 (N=614), se compara tanto la REF como la REFP (con las puntuaciones tipificadas). Los análisis de la varianza (y la prueba H de Kruskal-Wallis) muestran que hay diferencias estadísticamente significativas entre las categorías en ambos casos. Para la REF, se obtiene un tamaño de efecto η2 parcial de 0,10, sin homogeneidad de la varianza, F Levene=4,92 (p=0,0001), y potencia=1. El análisis post hoc C de Dunnet muestra diferencias significativas de la clase diagnóstica Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, frente a los Trastornos depresivos, Trastornos adaptativos y Trastornos de ansiedad (p < 0,05). También la categoría de Trastornos bipolares se diferenció significativamente con respecto a los Trastornos adaptativos.

Análisis de la varianza clases diagnósticas. Ideas de referencia y preocupación por las ideas de referencia

| Grupos diagnósticos | N | M REF (DT) | M REFP (DT) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Trastornos de la personalidad | 47 | 0,27 (0,18) | F=9,77** | 0,11 (0,12) | F=9,27** |

| Trastornos depresivos | 129 | 0,21 (0,18) | X2=54,42** | 0,08 (0,10) | X2=44,25** |

| Trastornos adaptativos | 63 | 0,18 (0,15) | 0,04 (0,06) | ||

| Trastornos conducta alimentaria | 20 | 0,29 (0,17) | 0,08 (0,10) | ||

| Trastornos de ansiedad | 135 | 0,23 (0,18) | 0,07 (0,11) | ||

| Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos | 148 | 0,37 (0,24) | 0,20 (0,20) | ||

| Trastornos bipolares | 32 | 0,32 (0,18) | 0,08 (0,08) | ||

| Trastornos somatoformes | 40 | 0,26 (0,17) | 0,08 (0,07) |

Nota. Puntuaciones tipificadas en función del número de ítems. REF: Escala de pensamiento referencial, frecuencia de ideas de referencia; REFP: Preocupación por las ideas de referencia. N pacientes=614.

*p < 0,05.

En el caso de la REFP, los análisis de la varianza (y la prueba H de Kruskal-Wallis) muestran igualmente diferencias estadísticamente significativas entre las categorías en ambos casos. Para la REFP, se obtiene un tamaño de efecto η2 parcial de 0,14, sin homogeneidad de la varianza, F Levene=11,59 (p=0,0001), y potencia=1. El análisis post hoc C de Dunnet muestra diferencias significativas de la clase diagnóstica Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos frente a todos los casos excepto los Trastornos de la personalidad (p < 0,05). En consecuencia, se cumple la hipótesis 2, si bien se aprecia una variabilidad en las puntuaciones a tener en cuenta.

Seguidamente se trabajó sobre diagnósticos concretos para ver la relevancia de la preocupación acerca de las IR. En primer lugar, dada la gran cantidad de categorías diagnósticas, se seleccionaron grupos de diagnósticos excluyendo la clase diagnóstica de Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos para hacer contrastes por separado. Se tomaron: Trastorno depresivo mayor (n=64), Trastorno por pánico con agorafobia (n=45), Trastorno obsesivo-compulsivo (n=25), Trastorno distímico (n=29), Hipocondría (n=10), y Trastorno dismórfico corporal (n=17). Tanto en el caso de la REF (F=0,34, p=0,88; F Levene=0,75, p > 0,05), con η2 parcial de 0,01, como en el caso de la REFP (F=0,70, p=0,618; F Levene=2,72, p < 0,05; X2=4,09 p=0,535), con η2 parcial de .03, no se observan diferencias significativas entre estas categorías esencialmente no psicóticas.

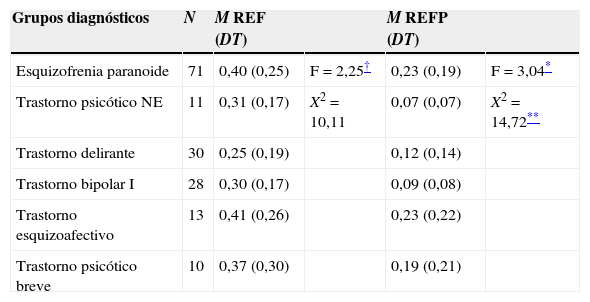

Cuando se seleccionan únicamente diagnósticos de trastornos psicóticos específicos, fundamentalmente de la clase diagnóstica de Esquizofrenia y otros trastornos, pero también de los Trastornos bipolares (por el Trastorno bipolar I), los resultados son bien diferentes a los anteriores (tabla 3).

Análisis de la varianza de diagnósticos con trastornos psicóticos específicos. Ideas de referencia y preocupación por las ideas de referencia

| Grupos diagnósticos | N | M REF (DT) | M REFP (DT) | ||

|---|---|---|---|---|---|

| Esquizofrenia paranoide | 71 | 0,40 (0,25) | F=2,25† | 0,23 (0,19) | F=3,04* |

| Trastorno psicótico NE | 11 | 0,31 (0,17) | X2=10,11 | 0,07 (0,07) | X2=14,72** |

| Trastorno delirante | 30 | 0,25 (0,19) | 0,12 (0,14) | ||

| Trastorno bipolar I | 28 | 0,30 (0,17) | 0,09 (0,08) | ||

| Trastorno esquizoafectivo | 13 | 0,41 (0,26) | 0,23 (0,22) | ||

| Trastorno psicótico breve | 10 | 0,37 (0,30) | 0,19 (0,21) |

Nota. Puntuaciones tipificadas en función del número de ítems. REF: Escala de pensamiento referencial, frecuencia de ideas de referencia; REFP: Preocupación por las ideas de referencia. N pacientes=163.

Cuando se analizan los datos de la REF, en análisis de la varianza indica una tendencia, pero no resultan estadísticamente diferentes sus puntuaciones, si bien, en los promedios, destaca claramente el Trastorno esquizoafectivo y la Esquizofrenia paranoide. Al carecer de homogeneidad de la varianza (F Levene=2,66, p=0,024), la prueba H de Kruskal Wallis mostró que no se dieron diferencias estadísticamente significativas entre las categorías sometidas a contraste, con un tamaño de efecto η2 parcial de 0,07, y potencia de 0,71. Sin embargo, cuando se considera la REFP, los análisis de la varianza (y la prueba H de Kruskal-Wallis) muestran diferencias estadísticamente significativas entre los diagnósticos concretos. Se obtiene un tamaño de efecto η2 parcial de 0,12, sin homogeneidad de la varianza, F Levene=3,27 (p=0,008), y potencia de 0,85. El análisis post hoc C de Dunnet muestra diferencias significativas entre el diagnóstico de Esquizofrenia con los diagnósticos de Trastorno delirante, Trastorno bipolar I, y Trastorno psicótico NE; también el Trastorno esquizoafectivo con respecto al Trastorno psicótico NE y el Trastorno bipolar I. Este resultado apoya parcialmente la hipótesis 3.

Para el último objetivo y con la finalidad de obtener indicadores de utilidad psicométrica y clínica, se realizó una curva COR con los pacientes de la categoría diagnóstica de Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos y los participantes de población general. El área relativa a la REFP resultó estadísticamente significativa (0,80), significación asintótica p < 0,001, IC95% de 0,74 a 0,84. Los resultados sugirieron un punto de corte en el nivel de preocupación de 7 puntos (puntuación directa) para una sensibilidad de 0,75 y una especificidad de 0,70.

Para comparar si ambos grupos de participantes podrían diferenciarse satisfactoriamente, el análisis discriminante señaló que, cuando se utiliza la REF, se separan significativamente los centroides de los grupos (λ de Wilks=0,89; g.l.=1; F=446,479, p=0,0001), el autovalor de la función=0,112; correlación canónica=0,32. Con este procedimiento se obtiene un 61,3% de falsos negativos y 2,3% de falsos positivos. Cuando el discriminante se realiza sobre la REFP, el resultado muestra que hay diferencias estadísticamente significativas entre los centroides de los grupos (λ de Wilks=0,83; g.l.=1; F=735,45, p=0,0001). El autovalor de la función=0,19; correlación canónica=0,41. Con este procedimiento se obtiene un 72,3% de falsos negativos y 1,5% de falsos positivos. Se comprueba parcialmente la hipótesis 4.

DiscusiónLas IR representan un procesamiento muy común en psicopatología pero especialmente ligado a los trastornos psicóticos (APA, 2013; Lenzenweger et al., 1997; Rodríguez-Testal et al., 2012; Senín-Calderón et al., 2014). Sin embargo, a pesar de ser un fenómeno clínico ampliamente conocido, no abunda la investigación en este sentido. Su seguimiento tiene interés porque puede evidenciar la pérdida de recursos de afrontamiento de los parámetros de la realidad (y de las preocupaciones y áreas debilitadas del yo), y también porque podría permitir la evolución y seguir la recuperación en un proceso de intervención (Rodríguez-Testal et al., 2009; Senín-Calderón y Rodríguez-Testal, 2011; Senín-Calderón, Rodríguez-Testal, Fernández-Jiménez, Fuentes-Márquez et al., 2010). Sin embargo, la propuesta de este trabajo es que su evaluación requiere mejorar el tipo de instrumentos habitualmente utilizados, por su característica habitual de autoinforme, sea cuestionario o inventario, con formato verdadero/falso (Wong et al., 2012). Podría precisarse con la evaluación del posible malestar o preocupación asociado a la presencia de las IR. En otros términos, la presencia de IR puede incrementarse en situaciones incluso vinculadas al desarrollo normal (e.g. la adolescencia) (Senín-Calderón et al., 2014), pero sería el grado en que éste afectase o preocupase, incrementase la focalización en su presencia, aumentase la reacción emocional asociada etc., lo que confiere a este procesamiento autorreferente su importancia.

El estudio de la frecuencia de IR y su preocupación han puesto de manifiesto, como se predijo, que ambas medidas están relacionadas principalmente con la dimensión psicótica y, en menor medida, con las demás dimensiones (desorganizada, negativa, o emocional). Sin embargo, parece que la preocupación por las IR es algo más específica en su relación con la sintomatología psicótica destacada. Esto sugiere, que es preciso tener en cuenta la preocupación o malestar cuando se observan las IR. El hecho de que también se observe una relación con las medidas emocionales (ansiedad y depresión), puede suponer una reacción emocional negativa al presentar o ser consciente de una IR, porque hablamos de preocupación ante la presencia de IR. Cabe la posibilidad de que esta preocupación consolide el centramiento o la focalización en la propia IR, junto con el malestar emocional, dando lugar al mantenimiento de las IR cuando éstas han hecho aparición (Senín-Calderon et al., 2014). Esta preocupación podría representar funcionalmente un papel semejante a la autoconciencia en psicopatología en general (Fenigstein y Vanable, 1992; Mor y Winquist, 2002), en el estudio de las IR en particular (Cicero y Kerns, 2011) o la rumia en los estados depresivos (Nolen-Hoeksema, Wisco y Lyubomirsky, 2008). De hecho, en este último caso acerca de la rumia, es la distancia emocional la que permite mejorar en la sintomatología depresiva (Wisco y Nolen-Hoeksema, 2011). Esto podría asemejarse a la relevancia de la preocupación aplicable a la presencia de las IR.

Una forma de poner a prueba la relevancia de evaluar la preocupación por las IR se llevó a cabo comparando diferentes clases diagnósticas. Se pudo constatar que si bien frecuencia y preocupación por las IR muestra diferencias entre clases diagnósticas, el tamaño de efecto es superior en el caso de la preocupación, y resulta más específico de las psicosis (Peris-Mencheta et al., 2011). De este modo, como se predijo, la clase diagnóstica de Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, es diferente de las demás en esta medida (no así cuando se atiende exclusivamente a la frecuencia de IR), excepto en el caso de los trastornos de la personalidad (Meyer y Lenzenweger, 2009; Raine, 1991; Rodríguez-Testal et al., 2012). Esto redunda en la idea conocida de la importancia de las IR en categorías tanto psicóticas como de trastornos de personalidad, pero con énfasis en el hecho de valorar la preocupación como objeto principal de la diferencia.

Cuando se atiende a las categorías concretas se muestra más claramente que la frecuencia de las IR no discrimina bien entre diferentes trastornos psicóticos, en coincidencia con trabajos anteriores (Rodríguez-Testal et al., 2012; Senín-Calderón et al., 2014). Sin embargo, al dirigir la comparación a la preocupación, se aprecian diferencias, donde destacan los diagnósticos de Esquizofrenia paranoide y Trastorno esquizoafectivo. Además, se obtiene un mayor tamaño de efecto y potencia en el resultado. En consecuencia, aunque se predijo esta diferencia sólo para el diagnóstico de esquizofrenia, donde mejor se aprecian las diferencias entre los diagnósticos con respecto a las IR, es en el espectro de la esquizofrenia, donde la preocupación por las IR es superior, por ejemplo, con respecto al Trastorno delirante (este trastorno presenta más estabilidad), el Trastorno bipolar I (con menor preocupación aunque con una presencia marcada de IR), y de las formas psicóticas sin especificar. Aunque sin diferencias entre la Esquizofrenia paranoide y el Trastorno esquizoafectivo, se aprecia que tanto la frecuencia como la preocupación es superior en este último, incluyendo mayor variabilidad en sus respuestas, lo que redunda en la importancia del componente emocional en la presencia y preocupación por las IR. Esto recalca la importancia de las experiencias subjetivas anómalas especialmente en el espectro de la esquizofrenia (Parnas y Henriksen, 2014).

El análisis de otras propiedades de esta evaluación de la preocupación por las IR resultó más desigual. La curva COR muestra un instrumento equilibrado en su sensibilidad, si bien puede ser poco específico, y se sugiere un punto de corte para estas propiedades que puede resultar bajo para su uso en la clínica. En realidad, esta misma dificultad se aprecia incluso con las entrevistas diagnósticas que siguen diversos indicadores prodrómicos o de alto riesgo (Fusar-Poli et al., 2015). Ha de tenerse en cuenta que la ventaja de instrumentos como el REF (y la evaluación de su preocupación) es que representa una acción de cribado, y que debe refrendarse con evaluaciones posteriores más exhaustivas. Con todo, el instrumento discrimina el funcionamiento de personas de población general frente a personas de la categoría diagnóstica de Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Sin embargo, estos resultados también sugieren mejorar el instrumento. La evaluación de la preocupación por las IR no mejora en los verdaderos positivos, si bien aumentan los verdaderos negativos. A favor de la introducción de la valoración de la preocupación está el que disminuye la identificación de falsos positivos.

En suma, la preocupación discrimina mejor diferentes clases diagnósticas y diagnósticos específicos de psicosis. Puede dar buena cuenta de las IR relevantes, por su impacto, por el grado de malestar o perturbación que ocasionen y, en consecuencia, que la presencia de la IR afecte emocionalmente, contribuyendo a que sus contenidos se mantengan en el estado de conciencia. Esta preocupación es más pronunciada en los estados psicóticos, por ejemplo en el espectro de la esquizofrenia, pero también en los Trastornos bipolares y las formas sin filiar de los Trastornos psicóticos. Los resultados sugieren también una gran variabilidad intragrupo que se da tanto con la frecuencia de las IR como la preocupación por las mismas, particularmente clara en las grandes clases diagnósticas, y de manera particular entre los pacientes del espectro de las psicosis.

Aunque este trabajo aporta la novedad de evaluar las IR y su preocupación, estos resultados deben interpretarse a la luz de ciertas limitaciones. Por un lado, el diseño transversal no permite tomar por definitivos ni generalizables los resultados. No obstante, la amplitud de la muestra especialmente de pacientes proporciona resultados de interés que pueden además tener una utilidad clínica. La heterogeneidad de las diferentes clases de diagnóstico y de categorías específicas puede ser una limitación, si bien responden a una realidad clínica a tener presente. Un diseño prospectivo, y una manera de igualar el momento clínico de los diferentes participantes, podrían ser relevantes para garantizar los resultados obtenidos. Los resultados sugieren también la importancia no sólo de tener en cuenta la preocupación o el malestar por las IR, sino valorar qué recursos utilizan los diferentes pacientes para manejar o despejar las IR, así como estudiar, en próximas investigaciones, la relevancia de la participación de otras variables cognitivas y afectivas implicadas, como el grado de convicción, el nivel de interferencia, o los procesos de autoconciencia pública y privada relacionados.

Declaración de conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.