El síndrome de Angelman (SA) es una condición minoritaria de baja prevalencia asociada a retraso severo del desarrollo, fenotipo conductual de apariencia feliz e interacción social, discapacidad intelectual moderada a severa con lenguaje oral mínimo o ausente que se asocia a la etiología molecular y variables clínicas.

ObjetivoDescribir la comunicación y el lenguaje en una muestra de personas con SA de España y Portugal, explorar la influencia de las variables etiología molecular, edad y uso de Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC).

Materiales y métodosLa muestra fue de 40 personas con diagnóstico de SA procedentes de la península Ibérica valoradas con los inventarios de Desarrollo Comunicativo de MacArthur.

ResultadosSe muestra un perfil característico con predominio de gestos y lenguaje comprensivo sobre el expresivo. Se señalan diferencias por subtipo molecular, edad, procedencia y uso de SAAC.

ConclusionesEl fenotipo lingüístico para SA es consistente con lo señalado en otros estudios; sin embargo, deben considerarse variables asociadas, como la etiología molecular y el uso de SAAC.

Angelman syndrome (AS) is a rare condition with low prevalence associated with severe global developmental delay, behavioral phenotype of happy appearance and social interaction, moderate to severe intellectual disability with minimal or absent oral language associated with molecular etiology and featuring clinical variables.

ObjectivesTo describe communication and language abilities in a sample of individuals with AS from Spain and Portugal, explore the influence of molecular etiology, age and use of Augmentative and Alternative Communication (AAC).

Materials and methodsThe sample comprised 40 individuals diagnosed with AS, from the Iberian Peninsula, assessed using the MacArthur Communicative Development Inventories.

ResultsA characteristic profile is shown with a predominance of gestures and receptive language over expressive. Differences are noted by molecular subtype, age, use of AAC and the origin in the Iberian Peninsula.

ConclusionsThe linguistic phenotype for Angelman Syndrome is consistent with findings from other studies, however associated variables such as molecular etiology and use of AAC should be considered.

El síndrome de Angelman (SA, OMIM 105830) es una condición minoritaria con una incidencia estimada de 1 en 15 000 casos (Thibert et al., 2013). Harry Angelman (1965) reportó los primeros casos en niños con dificultades severas de aprendizaje y ausencia del habla. En la década de los ochenta se inician investigaciones relacionadas con cuatro anomalías genéticas y se señala que el origen del SA son alteraciones del gen UBE3A del cromosoma 15q11-q13 (Magenis et al., 1987). En población típica el gen UBE3A se manifiesta por impronta materna, expresando predominantemente en corteza frontal, tálamo, células del hipocampo, de Purkinje, cerebelo y bulbo olfatorio. Las funciones principales del gen son la degradación de proteínas y la transcripción de genes fundamentales del neurodesarrollo, y las variaciones en su expresión interfieren en la sinapsis y en la neuroplasticidad (Guitart et al., 2015; Lalande y Calciano, 2007; Margolis et al., 2015.

Los cuatro subtipos moleculares son: 1)Deleción intersticial (65-75%) de fenotipo clásico y severo, discapacidad intelectual (DI) de tipo grave, ausencia del habla, hipopigmentación y epilepsia temprana y grave. 2)Disomía uniparental paterna (2-5%) algo menos severa, se heredan dos copias paternas, silenciando los genes en la región SA. 3)Defecto del imprinting (3-5%) que anula la expresión génica por los alelos maternos silenciados; estos casos desarrollan formas de comunicación simbólica y gestual. 4)Mutaciones o variantes intragénicas en UBE-3A (5-11%) que inactivan algunas síntesis proteicas. Existe también un grupo de personas sin alteración genética (10%) pero con manifestación clínica similar al grupo de deleción y constituyen el grupo denominado SA-like (Aguilera et al., 2019; Clayton-Smith y Laan, 2003; Margolis et al., 2015; Williams et al., 2006).

Los estudios por neuroimagen a nivel neuroanatómico no han sido concluyentes, y solo en algunos casos se describen anomalías de distribución en sustancia blanca del fascículo arqueado izquierdo, variación estructural del cerebelo, disfunción en la proyección cortical y tálamo-cortical y déficits específicos en la potenciación a largo plazo del hipocampo (Peters et al., 2011; Wilson et al., 2011).

En la relación genotipo-fenotipo se señala una mayor afectación cognitiva en el grupo por deleción comparado a no deleción. Los grupos por defecto del imprinting y disomía uniparental muestran menor severidad e incidencia de convulsiones severas, expresan menos características del fenotipo conductual y mejores habilidades comunicativas, empleando incluso palabras para comunicarse (Brun y Artigas, 2005; Didden et al., 2004).

Rasgos clínicos y fenotipo conductual en el síndrome de AngelmanSe menciona un desarrollo fetal y prenatal dentro de los parámetros de normalidad, aunque en población española se encuentra menor peso al nacer (Artigas-Pallarés et al., 2005). En etapa neonatal se refiere llanto débil, dificultad de succión y reflujo gastroesofágico. El retraso severo del desarrollo es manifiesto entre los 6 a 12meses, con hipotonía troncal y movimientos inestables en extremidades. El desarrollo psicomotor se caracteriza por movimientos atáxicos e hipertonía, arrastre y dificultad para sentarse hacia los 12meses, adquieren la marcha autónoma sobre los 3 a 4años (muy pocos a los 2), una minoría no logra la locomoción. La marcha característica es atáxica de amplia base y piernas rígidas brazos en alto y flexionados por el codo (forma de candelabro). En edad adulta suelen presentar escoliosis, cierto grado de espasticidad y endurecimiento de rasgos faciales (Brun y Artigas, 2005; Horsler y Oliver, 2006; Williams et al., 2006).

Las características conductuales son consistentes para el diagnóstico clínico y están presentes en mayor o menor grado de acuerdo al subtipo molecular. El fenotipo conductual se expresa en conductas de hiperactividad, impulsividad y sonrisa frecuente, características que disminuyen con la edad. La apariencia feliz aparece tempranamente, experimentan una risa fácilmente provocada que en adultos puede persistir como paroxismo (Brun, 2000; Clayton-Smith y Laan, 2003; Horsler y Oliver, 2006; Oliver et al., 2013). Se describe también hipersensibilidad al calor, estereotipias de aleteo de manos, interés repetitivo en tirar objetos, atracción y fascinación por estímulos sensoriales (agua, objetos brillantes, plásticos, globos). Asimismo, una tendencia a meter objetos en la boca, conductas masticatorias y gustos precisos hacia ciertos alimentos (Brun y Artigas, 2005; Oliver et al., 2013).

La distintiva apariencia feliz y la risa provocada en la interacción son evidentes en la relación social, manifiestan motivación por la interacción social e interés por captar la atención de los adultos. En este esfuerzo por ganar la atención aparecen algunas conductas disruptivas, como tirar del cabello, aunque sin agresión intencional. El seguimiento en adultos muestra que la agresión se relaciona con demandas insatisfechas, y aquellos de mejores habilidades comunicativas muestran menor agresividad (Clayton-Smith, 2001; Horsler y Oliver, 2006).

En el fenotipo cognitivo se describe una edad media de desarrollo equivalente a 3 años, independiente de la edad cronológica (Jolleff y Ryan, 1993; Peters at al., 2004), y este es uno de los criterios diagnósticos de discapacidad intelectual severa (APA, 2020). En población española, Brun (2000) describe para la conducta adaptativa una edad de desarrollo máxima de 27 meses, con menor puntuación en destrezas sociales y comunicativas (10 meses), aunque relacionada también a variables de afectación neurológica como la epilepsia (Brun y Artigas, 2005; Brun, 2000).

El fenotipo de comunicación y lenguaje es característicamente no verbal, predomina la comprensión sobre la expresión y el lenguaje oral es mínimo o ausente. Comprenden frases u oraciones simples y en contextos de rutinas. En el habla la mayoría no articula palabras, algunos de 3 a 5, y en casos excepcionales consolidan frases (Brun y Artigas, 2005; Clayton-Smith y Laan, 2003; Williams et al., 2006). La dificultad en el habla se debería a problemas de planificación y ejecución motora, que interferirían también en el uso de gestos simbólicos y signos no verbales. La comparación con grupos semejantes por nivel cognitivo señala en el grupo sin SA expresiones reconocibles y mejores puntajes en comunicación expresiva, lo que ha llevado a plantear la influencia neuronal del UBE3A en el lenguaje (Clayton-Smith y Laan, 2003; Didden et al., 2004; Mertz et al., 2014).

Comunicación aumentativa y alternativaLa comunicación de personas con SA es multimodal, pudiendo emplear diversas estrategias o Sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC) en su vida diaria que favorecen su integración y comunicación. La comunicación aumentativa y alternativa mejora la interacción social en personas con necesidades complejas de comunicación (Beukelman y Mirenda, 2013), como es el caso del SA. Es necesario individualizar y prolongar los apoyos y factores contextuales que mejoren el funcionamiento vital de la persona (Tassé y Grover, 2021).

La comunicación mediante SAAC se apoya en recursos no electrónicos (PECS, gestos naturales, imágenes individualizadas, manipulación física) y electrónicos (generador de voz, Makaton, Grid3). Las personas con SA pueden emplear fotografías, imágenes y pictogramas (PECS), siendo importante la terapéutica del nivel atencional y el uso de gestos, como señalar (Calculator, 2013 En muestra española con SA es exitosa la experiencia del uso de gestos naturales mejorados-ENG empleando estrategias de modelado, moldeado y tiempo de espera (Calculator y Diaz-Caneja Sela, 2015). Asimismo, el empleo de formas prelingüísticas permite expresar necesidades y preferencias de agrado/desagrado, elección de comidas o vestir. La topografía del gesto en personas con SA pueden ser risas, acercamiento, llevar de la mano al objeto deseado, vocalizaciones, aletear de brazos, alcanzar o acercarse hacia los objetos, buscar, llorar, señalar, señalarse a sí mismo, contacto visual, cerrar los ojos, tirar del cabello, mirar a otro lado, gritar, movimientos corporales, entre otras. La función de la conducta comunicativa no simbólica puede ser como demanda, protesta, atención social o elección, que en ocasiones demanda una sobreinterpretación y la familiaridad del interlocutor (Hyppa et al., 2013; Jolleff y Ryan, 1993), de allí la importancia de emplear también SAAC que comporten una comunicación universal.

El avance de la tecnología en la comunicación alternativa y aumentativa ha influido en la implementación de sistemas. En personas con SA los factores que influyen en la preferencia por los SAAC electrónicos son la facilidad de uso del dispositivo que condiciona el abandono o el rechazo, la continuidad en el uso (más de dos años) y las percepciones de la familia y el contexto educativo sobre estos recursos (Calculator, 2013). Encontramos en las nuevas generaciones de personas con SA una temprana y efectiva incorporación de dispositivos móviles que contribuirían a mejorar habilidades no solo comunicativas sino también motrices y cognitivas.

Este estudio incide en la comunicación como derecho fundamental y su accesibilidad en personas con enfermedad minoritaria, siendo los objetivos: 1)Describir la comunicación y el lenguaje en una muestra de personas con SA de la península Ibérica. 2)Explorar en la relación genotipo-fenotipo al comparar la comunicación y el lenguaje entre los grupos por deleción y no deleción. 3)Describir la influencia de las variables edad, procedencia y uso de SAAC en los niveles de comunicación y lenguaje.

MétodoParticipantesSe incluyeron personas con edad superior a 4 años, de ambos sexos y diagnóstico genético de SA por deleción y no deleción (disomía uniparental paterna, defectos del imprinting o mutación UBE3A). El cuidador debía comprender y leer el castellano. Se excluyeron personas que vivían fuera de la península Ibérica, con daño cerebral no relacionado al SA o diagnóstico genético desconocido.

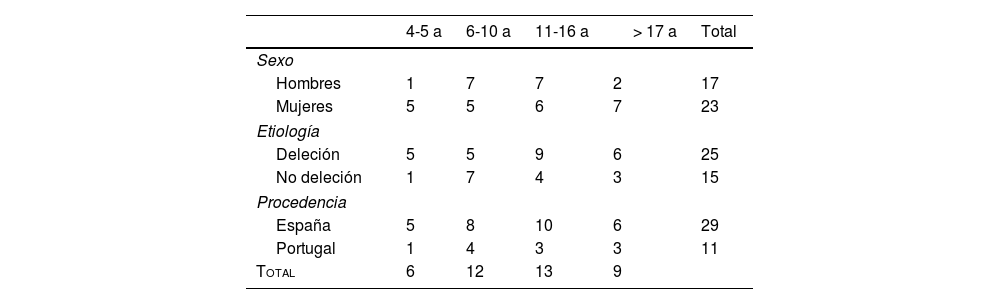

Las 40 familias contactadas tenían entre sus miembros alguna persona con SA entre 4-45 años, media de 13.47 (DE=8.89). El 72.5% procedían de España y el 27.5%, de Portugal. Cinco casos se descartaron por diagnóstico genético desconocido. La tabla 1 muestra la distribución por sexo (57.5% mujeres y 42.5% hombres), etiología genética (62.5% deleción y 37.5% no deleción) y procedencia. Para la distribución según grupo de edad, el criterio fue las diferencias entre etapas del ciclo vital (primera infancia, infancia, adolescencia y juventud).

Con relación al parentesco del cuidador se encontraron progenitores (84.4%), hermanos (8.88%) y cuidadores sin vínculo familiar (6.7%). El nivel educativo del cuidador fue sin escolaridad (5%), con estudios de Primaria (17.5%), de Secundaria (22.5%), de Bachillerato (12.5%) y universitarios (42.5%).

ProcedimientoEl procedimiento fue enviar cartas a dos asociaciones de SA en la península Ibérica, y la respuesta fue positiva en la Asociación Síndrome de Angelman (ASA) de España y en la Associação Síndrome de Angelman (Angel) de Portugal. Las asociaciones contactaron a las familias asociadas que figuraban en su base de datos, y las familias interesadas lo comunicaban a través de llamada telefónica o correo electrónico de contacto. Se envió el instrumento a las familias interesadas en participar y se devolvió el instrumento cumplimentado.

Este estudio se realizó con la aprobación del Comité de Ética de Investigación Clínica del Parc Taulí de Sabadell (Ref. 2018546).

InstrumentosCuestionario ad hocSe diseñaron once preguntas cerradas que permitieron obtener datos sociodemográficos del cuidador (relación filial, escolaridad, edad, comprensión del castellano). Sobre la persona con SA se exploró: sexo, fecha de nacimiento, país de procedencia, alteración genética, formas de comunicación empleadas y sistemas de comunicación, asistencia a terapias y escolarización, frecuencia de visitas al logopeda.

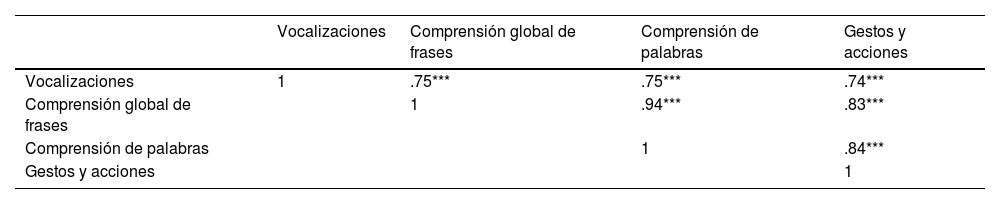

Inventarios de Desarrollo Comunicativo de MacArthurLas escalas MacArthur evalúan el desarrollo comunicativo y lingüístico entre los 8 y 30 meses de edad. Para este estudio se empleó el Cuadernillo1, que explora desarrollo comunicativo de 8 a 15 meses. Los Inventarios MacArthur cuentan con diferentes adaptaciones al castellano y una al catalán (Serrat et al., 2022) con adecuados niveles de validez y confiablidad. Para este estudio se empleó la adaptación al castellano de López-Ornat et al. (2005) en 1105 personas españolas, con niveles de validez moderados y elevadas intercorrelaciones entre componentes; aceptable y alta fiabilidad por α de Cronbach en el Inventario1: vocalizaciones (.70), comprensión (.99) y producción de vocabulario (.99) y gestos (.91); con validez concurrente, predictiva y de constructo. La tabla 2 muestra las correlaciones obtenidas en nuestro estudio que supera en algunos valores al compararse con las correlaciones del instrumento español original, siendo consistente con lo encontrado en otros estudios con las MacArthur en versiones originales (López-Ornat et al., 2005). La correlación es fuerte y significativa entre comprensión global de frases-comprensión de palabras, y niveles similares se encuentran entre gestos con comprensión global y comprensión de palabras. En el instrumento original se señala en población típica un incremento de la media en relación con la edad para todos los subtest. En nuestro estudio las vocalizaciones no son acumulativas en la edad: a mayor edad en personas con SA no encontramos el patrón evolutivo del desarrollo típico en lenguaje y comunicación, de tal manera que la repetición como imitación o conducta espontánea no son fortalezas en la comunicación de personas con SA. La fiabilidad por coeficiente Alpha de Cronbach en la muestra estudiada es alta en vocalizaciones (.87), comprensión global de frases (.96), gestos (.83) y acciones (.87).

Análisis de datosLos análisis estadísticos se realizaron con el software JASP. Se efectuaron análisis descriptivos de la media y desviación típica para las variables cuantitativas, frecuencias y porcentajes para las categóricas. Se verificaron los supuestos de normalidad y homogeneidad de la muestra (ver Apéndice 1). Se efectuaron comparaciones por etiología genética, procedencia, edad y formas de comunicación en las variables vocalizaciones, comprensión global, comprensión de palabras y gestos y acciones. Se analizó la asociación entre variables y pruebas de χ2 para evaluar relaciones de variables cualitativas. Se efectuaron correlaciones entre las variables vocalizaciones, comprensión global, comprensión de palabras y gestos y acciones; y regresiones para las cuantitativas. Se emplearon pruebas no paramétricas (U de Mann Whitney y Kruskal- Wallis) para estudiar diferencias entre grupos. Se calculó el tamaño del efecto y los contrastes a posteriori.

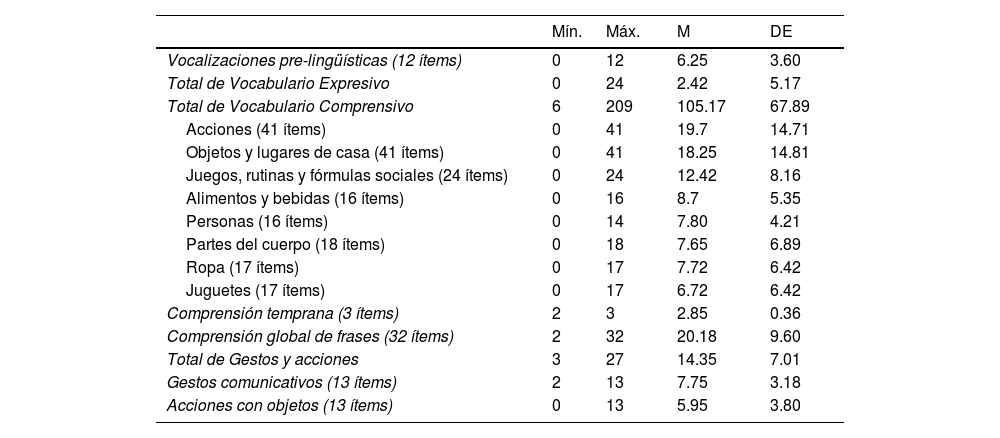

ResultadosCaracterísticas de Comunicación y Lenguaje en personas con SA de la península IbéricaLa tabla 3 muestra las medidas de tendencia central y las desviaciones estándar con valores mínimo y máximo para vocalizaciones, vocabulario y gestos, que se corresponden con la puntuación máxima alcanzada en el instrumento. En todos los subtest logran puntaciones en rangos que varían entre cero a la totalidad de los ítems; cada ítem puntúa de 0 a 1, y la variabilidad es alta en vocabulario comprensivo, que hace referencia a frases y palabras usadas o comprendidas en cada una de las categorías semánticas exploradas. En la vertiente expresiva que refiere al uso de sílabas, palabras o vocabulario por categorías; las puntuaciones son menores que en comprensión. Consolidan ítems del desarrollo temprano (comprender el llamado por el nombre, dejar de hacer ante el «no») y una comprensión global de frases en contextos de rutinas.

Estadísticos descriptivos para Comunicación y Lenguaje (n=40)

| Mín. | Máx. | M | DE | |

|---|---|---|---|---|

| Vocalizaciones pre-lingüísticas (12 ítems) | 0 | 12 | 6.25 | 3.60 |

| Total de Vocabulario Expresivo | 0 | 24 | 2.42 | 5.17 |

| Total de Vocabulario Comprensivo | 6 | 209 | 105.17 | 67.89 |

| Acciones (41 ítems) | 0 | 41 | 19.7 | 14.71 |

| Objetos y lugares de casa (41 ítems) | 0 | 41 | 18.25 | 14.81 |

| Juegos, rutinas y fórmulas sociales (24 ítems) | 0 | 24 | 12.42 | 8.16 |

| Alimentos y bebidas (16 ítems) | 0 | 16 | 8.7 | 5.35 |

| Personas (16 ítems) | 0 | 14 | 7.80 | 4.21 |

| Partes del cuerpo (18 ítems) | 0 | 18 | 7.65 | 6.89 |

| Ropa (17 ítems) | 0 | 17 | 7.72 | 6.42 |

| Juguetes (17 ítems) | 0 | 17 | 6.72 | 6.42 |

| Comprensión temprana (3 ítems) | 2 | 3 | 2.85 | 0.36 |

| Comprensión global de frases (32 ítems) | 2 | 32 | 20.18 | 9.60 |

| Total de Gestos y acciones | 3 | 27 | 14.35 | 7.01 |

| Gestos comunicativos (13 ítems) | 2 | 13 | 7.75 | 3.18 |

| Acciones con objetos (13 ítems) | 0 | 13 | 5.95 | 3.80 |

La diferencia entre vocabulario expresivo y comprensivo fue 102.75 palabras y refleja la diferencia entre el nivel comprensivo (M=105.17; DE=67.89) y el expresivo (M=2.42; DE=5.17). Por categoría semántica de vocabulario comprensivo encontramos mayor número de palabras que corresponden a las categorías de verbos, nombres de objetos, lugares de la casa y frases simples con uso de preposiciones.

En el uso de gestos comunicativos encontramos mayor frecuencia de gestos deícticos que simbólicos. Los gestos deícticos se emplean para socializar, regular la conducta al pedir o mostrar e iniciar la atención conjunta. Encontramos que alcanzan, entregan o muestran los objetos (97.5%), extienden la mano en señal de mostrar o pedir (95%), levantan los brazos para ser levantados de su asiento (92.5%), hacen gesto de «no» con la cabeza (67.5%) y señalan con el dedo objetos o situaciones (57.5%). Los gestos representacionales o simbólicos aparecen al hacer «adiós» con la mano (50%), tirar besitos (47.5%), hacer gesto de «sí» con la cabeza y llamar a alguien con el gesto de ven (42.5%), apretar los labios haciendo gestos de «mmm» (35%), levantar los hombros en señal de «no está» (32.5%) y hacer el gesto de callar con el dedo «shhh» (20%).

La escala de acciones con objetos se relaciona con la capacidad representacional. Encontramos bajos porcentajes para conductas de autonomía, siendo necesario por ejemplo la ayuda y supervisión para acciones del tipo ponerse los zapatos, los calcetines, las pulseras o el reloj, del mismo modo para peinarse o cepillarse los dientes, consolidan mayormente conductas del tipo comer con cuchara y beber de la taza.

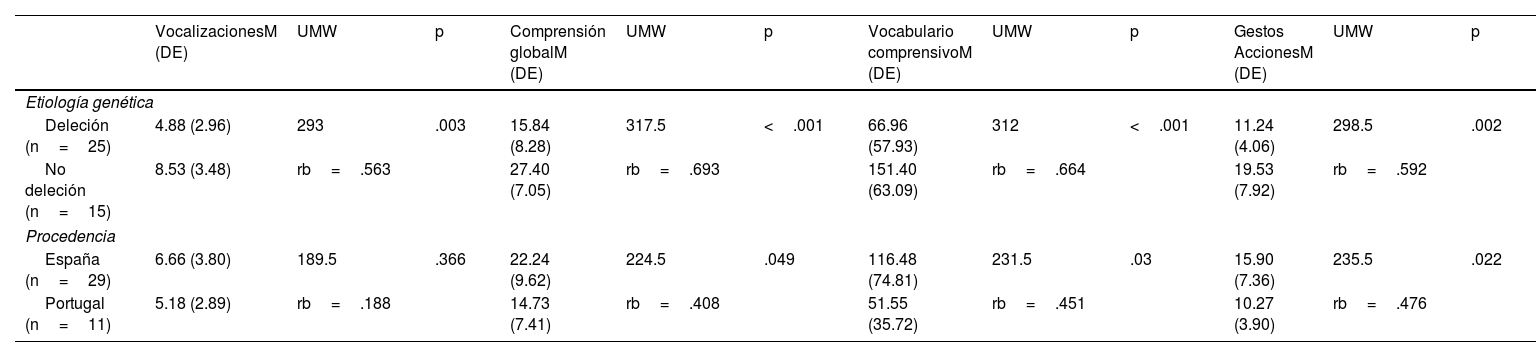

La comunicación en personas con SA según el genotipo, la edad y los SAACEn los resultados mostrados en la tabla 4 observamos en el grupo de no deleción mayores puntuaciones que deleción, siendo las diferencias significativas en vocalizaciones, comprensión global, vocabulario comprensivo, gestos y acciones. Por procedencia, el grupo español se diferencia significativamente del portugués en comprensión global, vocabulario comprensivo y gestos y acciones.

Comparación por etiología y procedencia

| VocalizacionesM (DE) | UMW | p | Comprensión globalM (DE) | UMW | p | Vocabulario comprensivoM (DE) | UMW | p | Gestos AccionesM (DE) | UMW | p | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Etiología genética | ||||||||||||

| Deleción (n=25) | 4.88 (2.96) | 293 | .003 | 15.84 (8.28) | 317.5 | <.001 | 66.96 (57.93) | 312 | <.001 | 11.24 (4.06) | 298.5 | .002 |

| No deleción (n=15) | 8.53 (3.48) | rb=.563 | 27.40 (7.05) | rb=.693 | 151.40 (63.09) | rb=.664 | 19.53 (7.92) | rb=.592 | ||||

| Procedencia | ||||||||||||

| España (n=29) | 6.66 (3.80) | 189.5 | .366 | 22.24 (9.62) | 224.5 | .049 | 116.48 (74.81) | 231.5 | .03 | 15.90 (7.36) | 235.5 | .022 |

| Portugal (n=11) | 5.18 (2.89) | rb=.188 | 14.73 (7.41) | rb=.408 | 51.55 (35.72) | rb=.451 | 10.27 (3.90) | rb=.476 | ||||

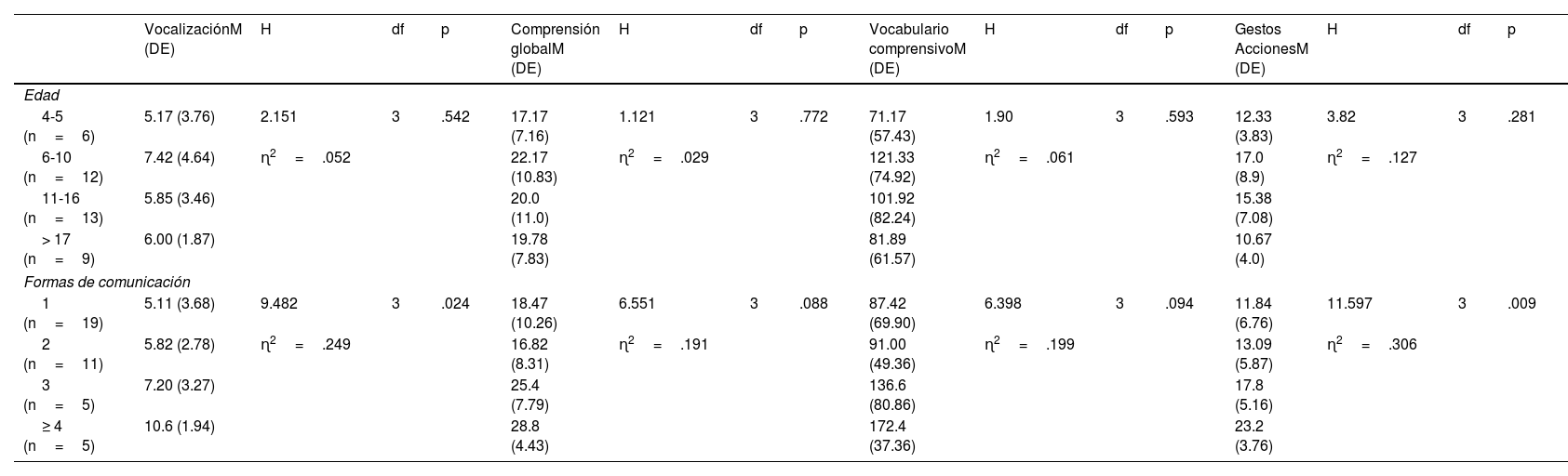

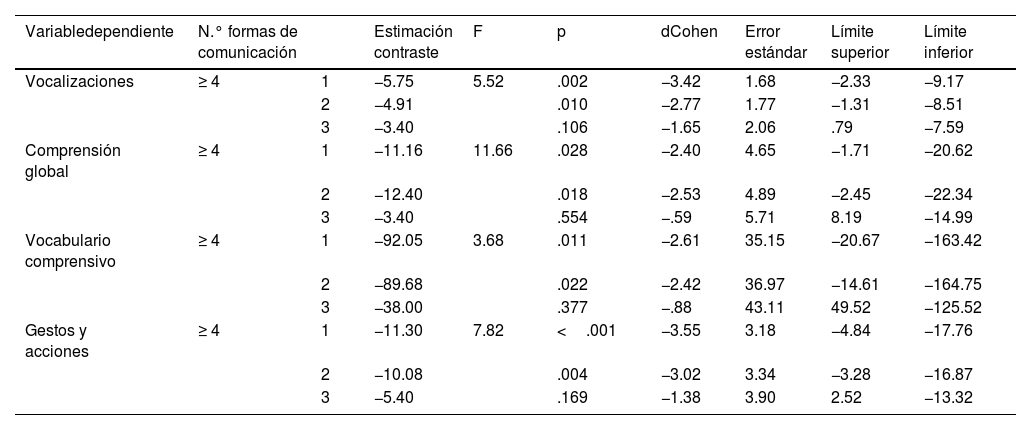

Las diferencias por grupo de edad observadas en la tabla 5 no son significativas, el tamaño del efecto es moderado en vocabulario comprensivo y es grande para gestos y acciones, especialmente al comparar el grupo de 6-10 años que obtiene mayores puntuaciones promedio. También en la tabla 5 se compara por uso de formas de comunicación: quienes emplean mayor número de SAAC obtienen mayores puntuaciones, y las diferencias son significativas en vocalizaciones, gestos y acciones. En la tabla 6 se muestra el contraste a posteriori entre grupos por número de formas de comunicación. En todas las variables, con excepción de grupos edad, el subtest de Gestos y acciones se diferencia significativamente y el tamaño del efecto es grande.

Comparación por grupo de edad (en años) y número de formas de comunicación

| VocalizaciónM (DE) | H | df | p | Comprensión globalM (DE) | H | df | p | Vocabulario comprensivoM (DE) | H | df | p | Gestos AccionesM (DE) | H | df | p | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Edad | ||||||||||||||||

| 4-5 (n=6) | 5.17 (3.76) | 2.151 | 3 | .542 | 17.17 (7.16) | 1.121 | 3 | .772 | 71.17 (57.43) | 1.90 | 3 | .593 | 12.33 (3.83) | 3.82 | 3 | .281 |

| 6-10 (n=12) | 7.42 (4.64) | ɳ2=.052 | 22.17 (10.83) | ɳ2=.029 | 121.33 (74.92) | ɳ2=.061 | 17.0 (8.9) | ɳ2=.127 | ||||||||

| 11-16 (n=13) | 5.85 (3.46) | 20.0 (11.0) | 101.92 (82.24) | 15.38 (7.08) | ||||||||||||

| > 17 (n=9) | 6.00 (1.87) | 19.78 (7.83) | 81.89 (61.57) | 10.67 (4.0) | ||||||||||||

| Formas de comunicación | ||||||||||||||||

| 1 (n=19) | 5.11 (3.68) | 9.482 | 3 | .024 | 18.47 (10.26) | 6.551 | 3 | .088 | 87.42 (69.90) | 6.398 | 3 | .094 | 11.84 (6.76) | 11.597 | 3 | .009 |

| 2 (n=11) | 5.82 (2.78) | ɳ2=.249 | 16.82 (8.31) | ɳ2=.191 | 91.00 (49.36) | ɳ2=.199 | 13.09 (5.87) | ɳ2=.306 | ||||||||

| 3 (n=5) | 7.20 (3.27) | 25.4 (7.79) | 136.6 (80.86) | 17.8 (5.16) | ||||||||||||

| ≥ 4 (n=5) | 10.6 (1.94) | 28.8 (4.43) | 172.4 (37.36) | 23.2 (3.76) | ||||||||||||

Contraste simple por número de formas de comunicación

| Variabledependiente | N.° formas de comunicación | Estimación contraste | F | p | dCohen | Error estándar | Límite superior | Límite inferior | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Vocalizaciones | ≥ 4 | 1 | −5.75 | 5.52 | .002 | −3.42 | 1.68 | −2.33 | −9.17 |

| 2 | −4.91 | .010 | −2.77 | 1.77 | −1.31 | −8.51 | |||

| 3 | −3.40 | .106 | −1.65 | 2.06 | .79 | −7.59 | |||

| Comprensión global | ≥ 4 | 1 | −11.16 | 11.66 | .028 | −2.40 | 4.65 | −1.71 | −20.62 |

| 2 | −12.40 | .018 | −2.53 | 4.89 | −2.45 | −22.34 | |||

| 3 | −3.40 | .554 | −.59 | 5.71 | 8.19 | −14.99 | |||

| Vocabulario comprensivo | ≥ 4 | 1 | −92.05 | 3.68 | .011 | −2.61 | 35.15 | −20.67 | −163.42 |

| 2 | −89.68 | .022 | −2.42 | 36.97 | −14.61 | −164.75 | |||

| 3 | −38.00 | .377 | −.88 | 43.11 | 49.52 | −125.52 | |||

| Gestos y acciones | ≥ 4 | 1 | −11.30 | 7.82 | <.001 | −3.55 | 3.18 | −4.84 | −17.76 |

| 2 | −10.08 | .004 | −3.02 | 3.34 | −3.28 | −16.87 | |||

| 3 | −5.40 | .169 | −1.38 | 3.90 | 2.52 | −13.32 |

Número de formas de comunicación=1, 2, 3, ≥ 4

Con relación a las formas de comunicación utilizadas, encontramos que la mayoría emplea gestos naturales (95%), imágenes y fotos (50%), en menor porcentaje vocalizaciones (27.5%), tabletas, dispositivos electrónicos y/o comunicadores de voz (17.5%) y verbalizaciones y/o signos (15%). A mayor número de formas de comunicación empleadas se encuentra mayor puntuación en las escalas de comunicación y lenguaje; en la tabla 6 el contraste por número de SAAC empleados muestra que aquellos que emplean cuatro o más formas de SAAC se diferencian sustancial y significativamente de aquellos que emplean solo una y dos formas de comunicación.

Discusión y conclusionesEl presente estudio describe las características de comunicación y lenguaje de 40 personas con diagnóstico de SA de la península Ibérica. Se explora también la influencia de las variables etiología genética, edad, procedencia y uso de sistemas de comunicación.

Los resultados se agrupan en tres hallazgos. Un primer hallazgo sobre las correlaciones positivas, moderadas y fuertes entre las escalas del instrumento observadas en la tabla 2 y que apoyan la validez y la fiabilidad del instrumento; resultados semejantes se encontraron en la adaptación en muestra típica española. Los cuestionarios parentales permiten estudiar y comprender conductas en personas con DI moderada a severa, y se cuestiona esta metodología por el recuerdo inexacto, una interpretación errónea de las preguntas o la percepción de menor habilidad (López-Ornat et al., 2005). Sin embargo, es una metodología indirecta fundamental en el diagnóstico clínico; así, en personas con SA se emplean las Escalas Vineland, Inventarios ICAP, Cuestionarios VerBAS, entre otros (Brun, 2000; Didden et al., 2004; Jolleff y Ryan, 1993). No encontramos estudios en español con los inventarios MacArthur en personas con SA; en población italiana se emplearon como uno de los instrumentos al definir un perfil de neurodesarrollo en SA (Micheletti at al., 2016).

El segundo hallazgo de nuestro estudio se relaciona con la descripción de la comunicación y el lenguaje. Aunque la muestra es pequeña, es representativa, porque el SA es una condición minoritaria de baja prevalencia. Las características heterogéneas señaladas en la tabla 3 muestran una alta variabilidad y un amplio rango entre puntuaciones máxima y mínima, por ello se estudió también la influencia de las variables etiología, edad, procedencia y formas de comunicación. Nuestros resultados coinciden con Hyppa et al. (2013), quienes describieron un perfil de comunicación en personas con SA caracterizado por conducta preverbal, gestos, vocalizaciones, conducta de demanda, canales físicos de comunicación y mirada referencial. La dificultad que encontramos en vocalizaciones al emplear o imitar sonidos vocálicos aislados se debería probablemente a la apraxia del habla propia del síndrome, que interferiría con los movimientos linguales y el lenguaje expresivo (Calculator, 2016).

El nivel de comprensión supera a la expresión, y encontramos una media de 2 a 3 palabras simples a nivel expresivo, con dificultad para imitar, preguntar o nombrar. En personas con SA se describe una alta frecuencia de intentos comunicativos con función de demanda comparados con grupos de personas con DI severa a profunda (Didden et al., 2004). En la escala de gestos predominan los deícticos, de emergencia típica entre los 7 a 9 meses, comparados con los representacionales de emergencia típica entre los 12 a 15 meses; esto se relacionaría con las características de discapacidad intelectual severa a profunda descritas a nivel cognitivo en SA (Didden et al., 2004; Hyppa et al., 2013).

Los niveles de comprensión temprana y comprensión global de frases muestran una comprensión en función de claves situacionales. En este grupo se han señalado niveles comprensivos entre 9 a 22 meses y dificultad para comprender oraciones de más de dos palabras (Brun y Artigas, 2005; Clayton-Smith y Laan, 2003; Jolleff y Ryan, 1993; Williams et al., 2006). Nuestro estudio muestra un nivel comprensivo promedio superior a los 15 meses de edad de desarrollo. Asimismo, se describe un vocabulario núcleo con palabras frecuentes; la literatura no refiere a las categorías semánticas de palabras comprendidas, y encontramos que las categorías más frecuentes corresponden a rutinas, socialización e interacción que podría relacionarse a la familiaridad y características típicas de socialización e interacción social en personas con SA (Artigas-Pallarés et al., 2005; Clayton-Smith, 2001;Waite et al., 2014).

El tercer hallazgo se refiere a la influencia de las variables etiología genética (deleción y no deleción), edad, procedencia y SAAC empleados. Sobre la etiología genética obtienen mejores puntuaciones aquellos por no deleción, siendo la diferencia significativa en Comprensión global, Vocabulario comprensivo, Gestos y acciones. Los estudios sobre la relación genotipo-fenotipo en SA señalan que las clases I y II de deleción manifiestan un desarrollo lingüístico más afectado. En ambos grupos, deleción y no deleción, se identifica una expresión oral significativamente reducida comparada con la receptiva: solo el 10% de personas con SA por deleción utiliza palabras simples, frente al 67% por no deleción, que se comunican empleando pocas palabras (Clayton-Smith y Laan, 2003; Brun y Artigas, 2005; Lalande y Calciano, 2007; Mertz et al., 2014).

En relación con el grupo de edad no encontramos diferencias, aunque nuestro estudio no es longitudinal; sin embargo, no observamos diferencias entre adolescentes y el grupo de 6-10 años. Esto se diferencia del desarrollo típico evaluado con las escalas MacArthur, donde la comunicación y el lenguaje evolucionan al comparar diferentes grupos de edad (López-Ornat et al., 2005). El efecto techo señalado en personas con SA de mayor edad muestra puntuaciones establecidas en meseta y que se distancian más de grupos típicos (Brun Gasca et al., 2010). En estudios longitudinales, a diferencia del nuestro, se señala en la trayectoria del desarrollo un incremento significativo de la comunicación receptiva y expresiva en diferentes cohortes (Mertz et al., 2014).

La procedencia o grupo étnico no influirían en la incidencia o el fenotipo conductual del SA (Lalande y Calciano, 2007). El grupo español y el portugués en este estudio muestran un perfil con tendencias similares, que es consistente con el fenotipo de comunicación descrito en SA. Aunque el grupo español muestra puntuaciones mayores con diferencias significativas en Comprensión global, Vocabulario comprensivo y Gestos y acciones, consideramos que estas diferencias se deberían a aspectos metodológicos de tamaño muestral; así, para el caso de Portugal encontramos dos casos con etiología por no deleción, siendo importante equiparar muestras para conclusiones más consistentes.

Finalmente, en la variable número de formas de comunicación las diferencias son significativas para Vocalizaciones y Gestos y acciones, siendo el tamaño del efecto grande en todos los subtest de las Escalas MacArthur. Las personas con SA muestran preferencia y dominio de los gestos naturales, y el contraste destaca diferencias de comunicación que favorecen a quienes emplean más SAAC comparados con quienes se comunican empleando uno o dos SAAC. El uso de un mayor número de formas de comunicación se asocia a mayores puntuaciones en las Escalas MacArthur; las personas con SA se comunican de manera multimodal, que se favorece con el avance tecnológico y los SAAC: las nuevas generaciones aceptan y se adaptan al empleo de dispositivos electrónicos y métodos no simbólicos, como los gestos naturales mejorados (Calculator, 2014; Calculator, 2016). Destacamos la necesidad de seguir estudiando en las nuevas generaciones la plasticidad del fenotipo para comunicación y lenguaje con relación a variables del aprendizaje y la influencia de aspectos educativos y terapéuticos.

Este estudio es relevante porque refiere a las características de comunicación y lenguaje en una enfermedad minoritaria en la península Ibérica, y asimismo porque describe diferencias en el SA por etiología genética y mejoras con el uso de sistemas de comunicación. Como limitaciones del estudio podemos considerar el tamaño entre grupos comparados, la no consideración de variables de tipo cognitivo y neurológico y la ausencia de una valoración directa que permita complementar la evaluación, dadas las limitaciones del uso de cuestionarios indirectos. Las líneas futuras de investigación debieran considerar variables conductuales, la intervención empleando SAAC, el seguimiento y la evolución por grupos de edad y la evaluación mediante observaciones directas y sistemáticas de habilidades de comunicación que permitan registrar la conducta social y comunicativa en beneficio de la utilidad de nuevos instrumentos de evaluación y tratamientos.

FinanciaciónLa presente investigación ha sido financiada por los autores y no ha recibido ayudas específicas del sector público, comercial o entidades sin ánimo de lucro.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.

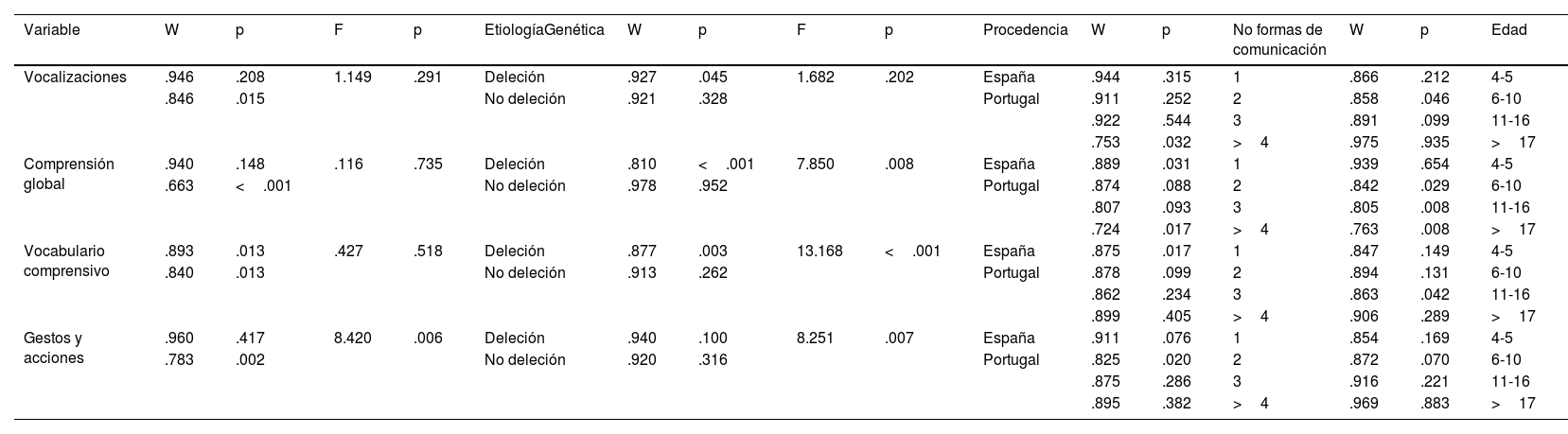

Resultados del análisis de los supuestos de normalidad y homogeneidad según etiología genética, procedencia, número de formas de comunicación y grupo de edad

| Variable | W | p | F | p | EtiologíaGenética | W | p | F | p | Procedencia | W | p | No formas de comunicación | W | p | Edad |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Vocalizaciones | .946 | .208 | 1.149 | .291 | Deleción | .927 | .045 | 1.682 | .202 | España | .944 | .315 | 1 | .866 | .212 | 4-5 |

| .846 | .015 | No deleción | .921 | .328 | Portugal | .911 | .252 | 2 | .858 | .046 | 6-10 | |||||

| .922 | .544 | 3 | .891 | .099 | 11-16 | |||||||||||

| .753 | .032 | >4 | .975 | .935 | >17 | |||||||||||

| Comprensión global | .940 | .148 | .116 | .735 | Deleción | .810 | <.001 | 7.850 | .008 | España | .889 | .031 | 1 | .939 | .654 | 4-5 |

| .663 | <.001 | No deleción | .978 | .952 | Portugal | .874 | .088 | 2 | .842 | .029 | 6-10 | |||||

| .807 | .093 | 3 | .805 | .008 | 11-16 | |||||||||||

| .724 | .017 | >4 | .763 | .008 | >17 | |||||||||||

| Vocabulario comprensivo | .893 | .013 | .427 | .518 | Deleción | .877 | .003 | 13.168 | <.001 | España | .875 | .017 | 1 | .847 | .149 | 4-5 |

| .840 | .013 | No deleción | .913 | .262 | Portugal | .878 | .099 | 2 | .894 | .131 | 6-10 | |||||

| .862 | .234 | 3 | .863 | .042 | 11-16 | |||||||||||

| .899 | .405 | >4 | .906 | .289 | >17 | |||||||||||

| Gestos y acciones | .960 | .417 | 8.420 | .006 | Deleción | .940 | .100 | 8.251 | .007 | España | .911 | .076 | 1 | .854 | .169 | 4-5 |

| .783 | .002 | No deleción | .920 | .316 | Portugal | .825 | .020 | 2 | .872 | .070 | 6-10 | |||||

| .875 | .286 | 3 | .916 | .221 | 11-16 | |||||||||||

| .895 | .382 | >4 | .969 | .883 | >17 |