El texto reflexiona sobre la experiencia de cuidadores de sujetos con la condición del síndrome de Down en la ciudad de Puebla. El objetivo del artículo es visibilizar tres acontecimientos: 1) la particularidad de la relación entre cuidado, género y discapacidad, 2) el cuidado como práctica corporal y 3) la trascendencia de la interdependencia corporal en clave de una ética feminista de la vulnerabilidad. Considero que el cuidado en la discapacidad abre la posibilidad de cuestionar las expectativas restrictivas sobre lo que pueden hacer los cuerpos, pues a medida que el sujeto cuidador padece la (dis)capacidad, también va experimentando cierta interdependencia corporal que le afecta a niveles muy personales. Quizá si hubiera un trabajo más radical sobre la singularidad de ser afectado por la (dis)capacidad se lograría desplazar la potencia de padecer a la potencia de actuar, articulando el sentido personal del cuidado con su urgencia política.

The text reflects on the experience of caregivers of patients with Down's syndrome in the city of Puebla. This article seeks to highlight three events: 1) the particularity of the link between care, gender and disability, 2) care as a bodily practice and 3) the importance of bodily interdependence as a feminist ethics of vulnerability. I believe that disability care opens up the possibility of challenging the restrictive expectations about what bodies can do, since insofar as caregiving subjects suffer (dis)ability, they also will experience a degree of bodily interdependence that affects they at very personal levels. Perhaps if there were a more radical study on the uniqueness of being affected by (dis)ability, it would be possible to shift the power of suffering to the power to act, linking the personal meaning of care to its political emergence.

O texto reflete sobre a experiência de cuidadores de pacientes com a condição do síndrome de Down na cidade de Puebla. O objetivo é de expor três fatos: 1) a particularidade da relação entre cuidado, gênero e deficiência, 2) o cuidado como pratica do corpo, e 3) a superação da interdependência dos corpos como chave de uma ética feminista da vulnerabilidade. Acredito que o cuidado da incapacidade abre a possibilidade de desafiar as expectativas restritivas sobre aquilo que corpos podem fazer, porque na medida que o cuidador sofre a (in)capacidade, vai experimentar também uma certa interdependência do corpo que afeta níveis muito pessoais. Um trabalho mais radical sobre a singularidade de ser afetado pela (in)capacidade faria talvez possível passar da potência de padecer na potência de agir, articulando o sentido pessoal do cuidado com a sua emergência política.

Defender la ética del cuidado es otorgar un lugar central al cuidado en la orientación de nuestras vidas. Tal ética requiere adquirir conciencia de nuestra vulnerabilidad y de la vulnerabilidad del mundo en que vivimos, en sus dimensiones, la física, la social, la política, la económica, la simbólica, la psíquica. Si otorgamos al principio ético del cuidado un alcance social, afirmamos con ello la conciencia de la vulnerabilidad. Entra por ello en nuestras reflexiones la consideración de la posibilidad del daño y, en última instancia, de la destrucción y de la muerte. El cuidado, más que una actividad o grupo de actividades particulares, es una forma de abordar las actividades que surgen de la conciencia de vulnerabilidad de uno mismo o de los demás. María Jesús Izquierdo (El cuidado de los individuos y de los grupos: ¿Quién cuida a quién? Organización social y de género).

Hablar del cuidado como práctica social implica comprender que la extasis corpórea1 es producida en el marco de las relaciones sociales y los significados culturales que organizan el encuentro en la díada cuidado-dependencia; en este contexto es crucial preguntar: ¿quién cuida y cómo se contempla ese encuentro cuando hay una alteridad que ha sido estigmatizada por la apariencia asociada con el retraso mental?2

Las reflexiones que presento a continuación son producto de una investigación etnográfica que realicé para obtener la maestría en Antropología Social de la BUAP.3 El artículo propone evidenciar la particularidad de la relación establecida entre cuidados y discapacidad con la intención de postular una crítica de las (o)presiones corporales que interpelan al sujeto cuidador dentro de la regulación del género y el capacitismo4 en la díada cuidado-dependencia.

La dependencia es inherente a la condición humana; sin embargo, el entramado sociocultural sobre la discapacidad, permeado y construido por la lógica capacitista de la normalidad, naturaliza sus efectos en la producción de cuerpos deficientes: la discapacidad es el resultado de un sistema de jerarquización corporal que consolida una serie de posicionamientos normativos para establecer, entre otras cosas, la distinción entre cuerpos autónomos y cuerpos dependientes.

La integridad corporal obligatoria (McRuer, 2006), entendida como biopolítica de normalización, traza la ficción performativa del cuerpo libre de discapacidad —física o intelectual— mediante un ejercicio reiterativo de menosprecio y minusvalor que se entreteje en el fondo de un entramado sociocultural que institucionaliza la capacidad como la norma (intrínseca) del cuerpo y, ciertamente, esa normatividad es la que introduce la obligación, ya que la capacidad no es una elección, sino una norma de inteligibilidad que inviste de privilegios a ciertos cuerpos y marca como habitables ciertas vidas, mientras sanciona, excluye y estigmatiza a quienes se han desviado de la imperante morfología funcional.

Aquí, la dependencia aparece como una sanción dentro de un proyecto normativo de capacidad corporal que fija a las personas con discapacidad —o diversidad funcional5— dentro de una poderosa representación peyorativa en que son objetos de caridad, condescendencia y asistencia paternalista.

Dicho de otro modo, al fabricar al sujeto con la condición del síndrome de Down en un marco de minusvalía e incapacidad, una sociedad con lógicas capacitistas ata la percepción de la dependencia a una relación de subordinación, pues la dependencia, en un contexto de estratificación social, no solo emerge como una cuestión económica y legal, sino que también designa un atributo cuasi natural en la producción corporal del sujeto.

Para la lógica capacitista, la díada cuidado-dependencia en el contexto del síndrome de Down prevé una relación desequilibrada y estructuralmente asimétrica entre el sujeto dependiente y el sujeto cuidador; por eso, cuestionar en quién se esencializa la dependencia es insuficiente si se omite explicar en quién se esencializa la inclinación del cuidado.

En el nacimiento y a posteriori, los sujetos en escena son, recurrentemente, dos: el recién nacido (con síndrome de Down) y la madre.6 Preguntar de quién depende el sujeto con discapacidad nos coloca en una reflexión que entrecruza la integridad corporal obligatoria con la regulación de género en la constitución del sujeto que cuida.

Estar fuera de sí: cuidado, género y discapacidadPostular la integridad corporal como la norma de lo humano implica renegar de la dependencia y la relacionalidad en aras de vivir la ficción del adulto capaz, dueño de sí mismo: una versión del arquetipo viril y heroico, del yo autosuficiente que no puede ser tullido, infantil o vulnerable. No obstante, la condición de vulnerabilidad humana es, en sí misma, inmodificable. Por tanto, repensar el cuidado y la discapacidad como problemas sociales y políticos abre la posibilidad a una resignificación de la vulnerabilidad en términos distintos de una circunstancia temporal que fija la díada cuidado-dependencia en escenarios contingentes.

La vulnerabilidad atestigua el carácter relacional de nuestra existencia; saberse vulnerable requiere reconocerse dependiente y ligado al otro como un ser que intenta persistir y que —como señala Butler— “esa persistencia puede y está en peligro cuando las estructuras sociales, económicas y políticas nos explotan o malogran” (2014b, p. 48); de hecho, la vulnerabilidad designa el carácter relacional de nuestra existencia; estar fuera de sí constituye, desde el principio, una relacionalidad que desplaza al yo hacía los vínculos con el tú.

La atribución de dependencia a los cuerpos deficientes,7 como si fuera una propiedad suya cuasi natural, tiene lugar dentro de un marco normativo en el cual la asignación capacitista del retraso mental8 conduce e induce el cuidado dentro de un esquema discursivo y simbólico de vulnerabilidad permanente que esencializa la indefensión en la persona con síndrome de Down.

Sin embargo, las personas que no presentamos tal síndrome tampoco somos corporalmente independientes; por el contrario, nuestros cuerpos (dis)capacitados están siempre expuestos a los demás; empero, esa exposición puede, a veces, estar bajo condiciones en que la percepción de la dependencia se traduce en una obligación vinculante para con otro: a través del intercambio diádico se pueda afirmar que nuestros cuerpos nunca son del todo nuestros, pues la vida (que no es nuestra), de cierta forma también nos pertenece: “estamos unidos unos con otros. Esta no es siempre una experiencia alegre y feliz” (Butler, 2014a, p. 60).

Aunque sea comprobable nuestra interdependencia corporal, es un hecho también que existen modelos piramidales de jerarquización corporal que producen lazos caracterizados por la explotación y el disciplinamiento. Este es el caso de quien cuida de la persona con síndrome de Down, donde las nociones de deficiencia y retraso mental están inevitablemente imbricadas en un cuidado jerárquico que habita —como obligación— el cuerpo, el tiempo y la forma de vida de las mujeres.

Ética del cuidado-ética de la vulnerabilidadDistintos planteamientos feministas de la ética del cuidado han cuestionado y negado la existencia de un sujeto ontológicamente autónomo y han abonado a reflexiones sobre las nociones de responsabilidad, relacionalidad, dependencia, cuidado, interdependencia, vulnerabilidad y precariedad para deconstruir social, política y ontológicamente al sujeto corporeizado.

Por ejemplo, Gilligan (1985) realiza una crítica a los planteamientos de Kohlberg, quien, por un lado, destaca el cuidado y la responsabilidad hacia las necesidades de los otros como “bondades” de la mujer y, por el otro, señala que esas “bondades” son deficiencias del desarrollo moral.

Gilligan cuestiona las tres fases: 1) preconvencional, 2) convencional y 3) posconvencional9 a las que hacía referencia Kohlberg sobre el proceso de maduración y evolución moral, en el cual las mujeres alcanzaban un desarrollo moral inferior a los hombres. Dentro de la ética de la justicia (Kohlberg), los hombres alcanzan el estado de maduración y la capacidad de formular juicios morales universales, mientras que las mujeres presentan un déficit cognitivo en el juicio de la imparcialidad.

Es decir, los ámbitos del parentesco, el amor, la amistad y el sexo, que son considerados preocupaciones del cuidado, se califican como inquietudes que pertenecen al orden personal (emocional-femenino) más que al moral, a diferencia de los principios de imparcialidad, justicia y universalidad (razón-masculino), “pero es obvio que esas cuestiones son tan personales como morales […]; los temas morales que más nos preocupan nacen de nuestras relaciones con los demás” (Benhabib, 1992, p. 44).

En la lógica de Kohlberg, las mujeres fueron constituidas como deficientes y retrasadas respecto a un desarrollo moral que no lograban alcanzar, pues eran sujetos inmaduros que no se inscribían en el curso de la vida moral normal. Por su parte, Gilligan (1985) propone la ética del cuidado para enfatizar que las responsabilidades se dan a partir de las relaciones y los vínculos interpersonales que se producen entre los seres humanos y la importancia a la atención de las necesidades concretas; proceso para el cual la empatía y el cuidado son fundamentales. La ética del cuidado se aleja de los planteamientos de la ética de la justicia, que apelan a situaciones abstractas y universales, creando la ficción del sujeto autónomo, individualista y no encarnado (adultos, varones, propietarios, funcionales).10

La antropología no debería olvidar esas críticas imprescindibles en las propuestas éticas y políticas sobre la otredad. Sostengo que la ética del cuidado feminista es crucial para comprender y analizar la díada cuidado-dependencia en el contexto del síndrome de Down, pero concuerdo con Butler (2014a) en que probablemente sería más preciso hablar de una ética de la vulnerabilidad capaz de descolonizar la obligación y la violencia de los lazos sociales, la construcción de la alteridad y la precariedad de nuestros cuerpos.

Mi interés es discutir cómo, si queremos imaginar y reconstruir la práctica del cuidado alejada de la coerción, tenemos que trabajar en una ontología corporal que incluya la precariedad, la vulnerabilidad y la interdependencia para que la exposición al otro se desplace del padecer a la potencia de actuar; por esto, me parece trascendental el pensamiento feminista de Butler sobre la ética de la vulnerabilidad para postular que el ser del cuerpo nunca existe fuera de la organización y la interpretación políticas, pues la exposición del cuerpo a las normas sociales demanda que la ontología corporal sea una ontología social (Butler, 2010).

El planteamiento butleriano retoma la pregunta de Deleuze sobre ¿qué puede hacer un cuerpo?, cuestionamiento dirigido a la ontología social que pone de relieve las fuerzas sociales políticamente articuladas y condicionadas en lo que puede hacer un cuerpo. Así lo muestra el diálogo/performance entre Butler y Taylor en el documental Examined Life (2008), en el que Butler agrega la formulación: ¿qué le está permitido hacer a un cuerpo? Así pues, la reflexión se dirige a comprender que el movimiento corporal o la capacidad de moverse están condicionados por un contexto social que afirma —o niega— esa movilidad.

Taylor dice que “salir a caminar”, “dar un paseo” o ir a una “marcha política” requieren de apoyos que están fuera de nosotros mismos, necesitan de otros cuerpos y de la infraestructura adecuada para potenciar el actuar corporal; entonces, por ejemplo, la calle con todas sus texturas se convierte en un bien común por el que la gente lucha: “la calle no es solo la base o la plataforma de una demanda política, sino también un bien infraestructural” (Butler, 2014a, p. 1) para la reunión política y el tránsito relacional que, debido a los intereses de las estructuras de poder (neoliberalismo, heterosexismo, capacitismo), continuamente se estratifica, desmantela y privatiza, y entonces mantiene la desigualdad, la exclusión y la violencia.

El cuerpo está afectado por el marco sociocultural que determina lo que puede o no hacer el sujeto corporal; los supuestos y las expectativas que imputa la integridad corporal obligatoria delimitan la corporeización del sujeto con síndrome de Down, así como las vivencias que el sujeto cuidador vivirá de la mano de un cuerpo que infringe la infraestructura capacitista.

Por su parte, la generización del cuidado no responde a un reflejo de características morales innatas, sino a la cultura de género (Muñiz, 2002) la cual, a través de la regulación y ordenamiento de la sociedad, determina un conjunto de relaciones asimétricas entre hombres y mujeres que se apoyan en la supremacía masculina, la división sexual del trabajo y la elaboración de representaciones (masculinas y femeninas) para definir, segregar o traslapar espacios, conductas, cuerpos, relaciones y comportamientos que producen experiencias generizadas.

En 2014 se aplicó la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo (ENUT) en México con la finalidad de conocer cómo experimentan las personas el tiempo que dedican a diversas actividades. Cuenta con 16 objetivos, entre los que se encuentra el de conocer la participación y el tiempo asignado al cuidado y atención a personas dependientes (niños, ancianos, enfermos y discapacitados). Los lugares de la muestra de la ENUT fueron Puebla (ciudad de Puebla y Tlacotepec) y Yucatán (Mérida y Halachó). El levantamiento se realizó del 7 al 12 de abril de 2014 y abarcó 19,000 viviendas.

La ENUT indica que el tiempo invertido y su promedio convertido en horas es diferencial en función del género: las mujeres brindan 28.8 horas y los hombres 12.4 horas semanalmente a las actividades de cuidado; las mujeres 24.9 horas y los hombres 11.5 horas a la semana al cuidado de integrantes del hogar de 0 a 14 años, mientras que en los cuidados a integrantes con discapacidad, las mujeres dedican 26 y los hombres 14.8 horas semanales. No obstante, es insuficiente la idea del “tiempo-reloj” para reflexionar sobre el lugar del cuidado en la generización de los sujetos, ya que la organización y control del sistema cronológico integra una temporalidad falocéntrica.

De acuerdo con el antropólogo Parrini (2015), las falocronías son tiempos que articulan las tecnologías de género con la heterosexualidad obligatoria en la producción de corporeidades normalizadas. Lo que explicita la ENUT es la manera en la cual la sincronización falocrónica depende de su repetición, que constituye una dimensión de la estructura performativa del género. La actividad del cuidado sirve de engrane a las falocronías que habitan el cuerpo de las mujeres, porque los cuidados no son una actividad central y cotidiana para los hombres.

En la investigación etnográfica que realicé con cuidadores de personas con síndrome de Down en la ciudad de Puebla de 2013 a 2016, entrevisté a Laura (35 años); en su trabajo como fisioterapeuta del Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral, ella reporta que, recurrentemente, sus pacientes con síndrome de Down llegan acompañados por una mujer: “por cada diez pacientes, ocho son mujeres y la mayoría son las mamás” (35 años, 2015). La psicóloga Lupita (26 años), también del Centro Municipal de Equinoterapia y Rehabilitación Integral, afirma: Yo creo que, en un alto porcentaje, son las mamás las que los traen […]; siete de cada diez son mujeres y cinco resultan ser sus mamás […]. Yo veo que los papás se deslindan un poco, yo creo que la mamá lo llevó, se fue formando por nueve meses… entonces, tener un bebé con discapacidad que no esperaba es una sorpresa, pero ella fue la que lo llevó, a diferencia del papá […]; yo creo que las mujeres asumen la responsabilidad del niño, por lo mismo de que lo llevó nueve meses (26 años, 2015).

El hecho de que sean mujeres (la madre, la hermana, la tía, la abuela, la amiga) las principales acompañantes en las terapias y las consultas, refleja la poca implicación de los hombres en las actividades de cuidado. Los hombres suelen estar, pero no con la asiduidad que están las mujeres. Pero además, la interpretación que ofrece Lupita ilustra la forma en que se esencializa las posiciones normativas hombre y mujer, masculino y femenino que ostenta la cultura de género a través del amor maternal y el cuidado; como dice Esteban (2011), el amor materno está siempre en el ideal cultural por delante del amor paterno. No niego que existan hombres a quienes les importa la paternidad, pero tampoco aseguraría que todas las mujeres estén a gusto con la maternidad.

Según Esteban (2011), la maternalización del amor lleva a las mujeres a renunciar a sí mismas: “Ella […] lo llevó nueve meses”, lo que ocurre con mucha menor frecuencia en hombres; la relación bebé-mamá crea una restrictiva asociación que supone la tríada maternidad-amor-cuidado, la cual proclama un sentimiento maternal que, supuestamente, nace en lo más profundo de las entrañas y que es incondicional.

Cavarero (2014) argumenta que la inclinación, típicamente femenina, hacia la criatura humana necesitada de cuidado y en estado de dependencia, se inscribe en un cuadro kantiano que lamenta el hecho de la existencia de deficientes de razón que molestan a la parte pensante de la humanidad. Hombres que se enfurecen con los chismes, gritos, silbidos, cantos y otros alborotos de aquellos a quienes considera “deficientes mentales” (mujeres, infantes y discapacitados): Para Kant […] tanto las mamás como los niños, respecto al confín zoológico entre hombre y animal, son figuras border-line. Las primeras, porque mimando a los cachorros humanos y cuidándolos, muestran su inclinación natural que comparten con las hembras de otras especies. Los segundos, porque, en esencia, son todavía pequeñas bestias (Cavarero, 2014, p. 19).

Kant considera la maternidad una cualidad instintiva que propicia el cuidado en tanto inclinación natural en las mujeres (al tiempo que coloca a los hombres más allá de la naturaleza); además, por medio del instinto, evoca un estado de bestialidad que actualmente es vigente en frases populares como “dar de comer a mis cachorros” y “soy una perra cuando se trata de proteger a mis hijos” que aluden a la espontaneidad natural en el cuidado de las crías.

En contraste, en escenarios donde las mujeres abandonan a sus hijos, se utilizan frases como: “ni las perras abandonan a sus cachorros”. Este proceso de esencialización maternal humaniza el cuidado en la perra y deshumaniza el abandono en la mujer, a la vez que la inclinación de la hembra cuidadora (animal o no) se presenta como un acto natural, mientras que el abandono y el descuido se interpreta como un acto contra-natura que convierte a las mujeres en menos que animales. Estos argumentos se desbordan sobre un entramado de significados en los que la maternidad representa la aparición de la mujer en el orden simbólico y, por extensión, en el ámbito de lo humano.

Lo paradójico de la situación es que, mientras el cuidado sirve para ubicar a las mujeres en una obligación genérica que las humaniza, por otro, también ha sido útil para reposicionar una ética de la vulnerabilidad que intenta contrarrestar los efectos patriarcales y capacitistas del sujeto desencarnado. El cuidado y la dependencia, para muchos filósofos, es un grave tormento, afirma Cavarero (2014). La filosofía moral parece obsesionada con el modelo solitario de un yo que legisla sobre sí y se obliga a sí mismo, un yo vertical y autoequilibrado que se alinea en vertical sobre los otros, frente a la inferioridad de la inclinación del yo volcado hacia los dependientes. De esta manera se condensa un modelo geométrico y androcéntrico de cuidado y dependencia que, por un lado, rechaza la dependencia, y por el otro, asegura la inclinación hacia los demás como una obligación femenina.

El discurso de la filosofía moral (androcéntrica) se puede escuchar socializado en los testimonios de Laura y Lupita, quienes también dan cuenta de una cotidianidad regulada por una cultura de género según la cual la naturaleza femenina está inclinada a la maternidad y el cuidado. Se espera que las mujeres tengan esa inclinación maternal, lo que revela cómo las relaciones de poder no pueden establecerse ni funcionar ni disociarse de una circulación, una producción, una acumulación y un funcionamiento de discursos que se constituyen en efectos de verdad (Foucault, 2007), orientando las prácticas de los sujetos y produciendo ciertas materialidades (y no otras) a partir de la reproducción normativa.

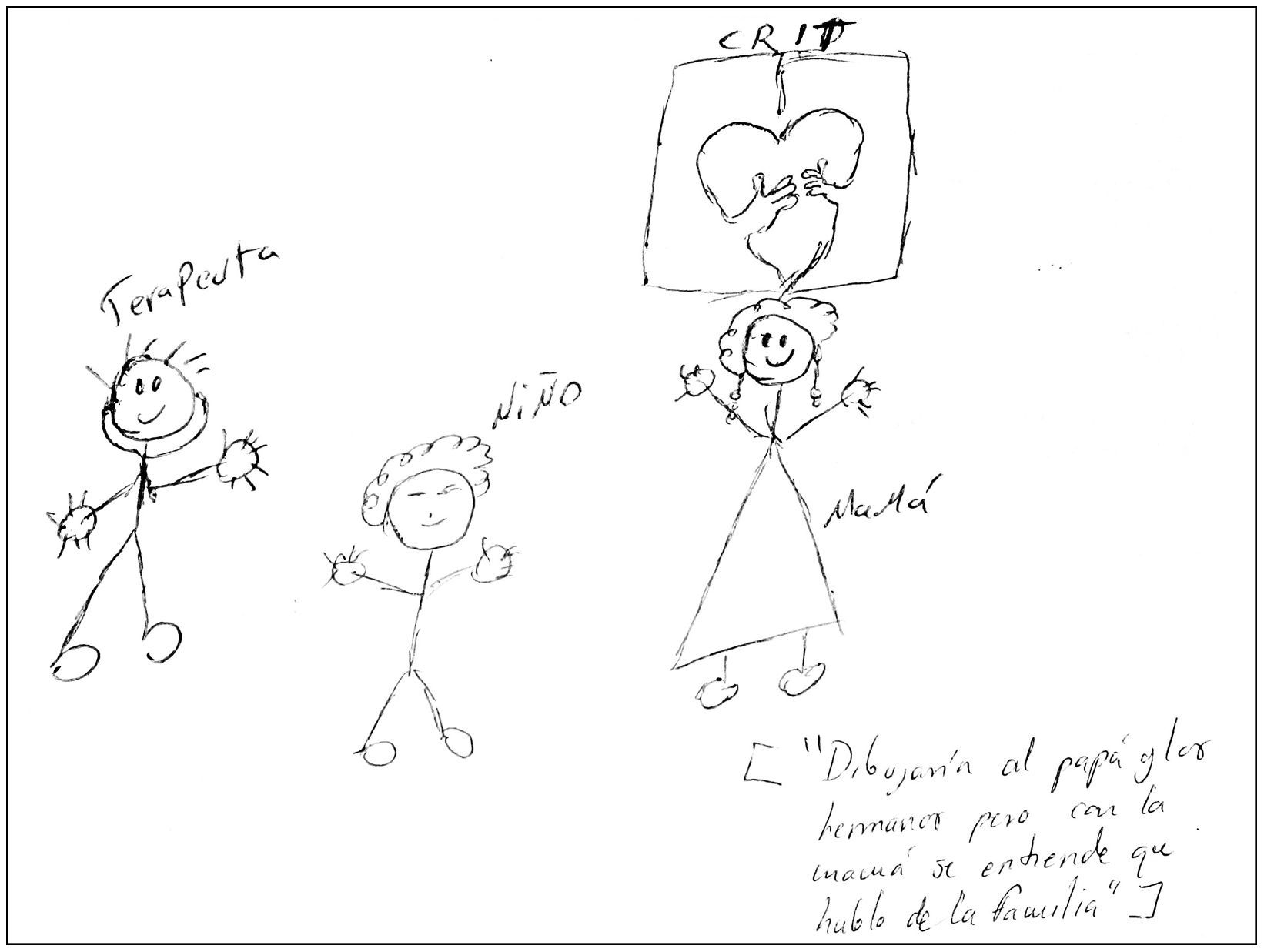

La figura 111 muestra un escenario que inscribe el intercambio diádico en el contexto de la discapacidad. Del lado izquierdo tenemos al “terapeuta”, en medio tenemos al “niño” (con síndrome de Down) y a la derecha tenemos a la “mamá”, tres cuerpos que están relacionados con el Centro de Rehabilitación Integral TELETON (CRIT).12

Aquí se condensa el entrecruzamiento del sujeto con síndrome de Down, infantilizado, con un rostro distintivo y distinguido del resto (los ojos se representan como rayas horizontales); la biomedicina, que se encarna en el terapeuta y el centro de rehabilitación como espacio que trata los cuerpos deficientes; y la mamá como la figura del cuidado/acompañamiento: “Dibujaría al papá y los hermanos, pero con la mamá se entiende que hablo de la Familia” (Ricardo, 30 años, 2015).

Que sea la figura de la madre y no la del padre la que representa la familia y el cuidado no es casualidad. La inclinación maternal, igualmente conocida como “instinto o amor maternal”, es la construcción histórica y cultural de un sentimiento que ha sido inscrito en la naturaleza femenina. Según Badinter (1981), el nacimiento del amor maternal se puede ubicar en el siglo XVIII, cuando el gobierno de las poblaciones requirió de una estrategia para el cuidado de la infancia y la organización familiar.

Asimismo, Foucault (2014) señala que, con el nacimiento de la biopolítica, la familia adquiere una mirada psicológica de vigilancia que tiene por finalidad la transmisión del poder normalizador a lo largo de los siglos XIX y XX. En este sentido, la producción del amor maternal fue fundante para la división sexual del trabajo, el sistema de derechos y la configuración familiar que posicionaba al varón como proveedor de ingresos y a la mujer como ama de casa de tiempo completo que cuidaba a infantes, personas mayores, enfermos y discapacitados (Faur, 2015).

La imbricación de la filosofía moral patriarcal, los resultados de la ENUT y las expresiones cotidianas de la díada cuidado-dependencia confirman una práctica del cuidado que, desde hace más de dos siglos, ancla una extática normativa que habita el cuerpo de las mujeres; una implantación del desgaste biopolítico que impone un fuera de sí que hace sudar, lavar, cocinar, trabajar dobles jornadas, preocuparse, desvelarse y llorar a través de afectos falocrónicos de la cultura de género y la heteronormatividad, los cuales naturalizan la inclinación maternal (instinto o amor) como una cualidad/obligación de las mujeres en relación con el cuidado.

Las cuidadoras: entre la culpa y la responsabilidadAristóteles afirma en el libro IV de Reproducción de los animales (1994) que la hembra es imperfección desde el principio por la falta de calor natural. La identificación del varón como la representación perfecta de la humanidad deriva de una tradición filosófica, anatómica y médica que ha patologizado el cuerpo de las mujeres como máquina generadora de deficiencias en ese horizonte de abyección que representa la malformación.

La concepción de la mujer como incapaz, deficiente e inmadura ha servido de frontera negativa para la construcción normativa de lo humano que produce al varón, la masculinidad y la capacidad como moldes corporales de inteligibilidad. La clásica asociación entre feminidad y materialidad que configura la materia o matriz (el útero) como sitio de generación u originación se vuelve significativa en el contexto de la discapacidad cuando se recurre al principio originador para explicar cómo se produce la deficiencia corporal.

De acuerdo con Butler (2002), cuando no se le asocia explícitamente con la reproducción, la materia se generaliza como un principio de originación y causalidad. Este vínculo entre la materia, el origen y la significación sugiere la indisolubilidad de las nociones griegas clásicas de materialidad y significación, “lo que importa de un objeto es su materia” (Butler, 2002, p. 59).

La matriz es un principio originador y formativo que inaugura y sustenta el desarrollo de un organismo u objeto; es un principio de transformación que supone e induce un futuro. Aristóteles (1994) dice que la hembra en la reproducción aporta la materia y el hombre la forma; de ahí deriva el argumento de que la materia tiene cierta capacidad para desplazarse a la forma, pero si no llega a un estado de perfección, será en sí deficiente.

En esta ontología, las mujeres deben cumplir ciertas funciones sociales y no otras; o, en realidad, limitarse al terreno reproductivo o material (ya sea inerte o fecundo). Como resultado de ello, la materialidad solo existe en la medida en que reitera la forma. Por tanto, la materialidad del cuerpo de las mujeres es el vehículo simbólico que incorpora el principio originador de la biopolítica de normalización que petrifica lo femenino como aquello que es necesario para la reproducción de lo humano; a pesar de que lo femenino en sí no propiamente es humano, puede “construirse como el principio formativo de la forma humana cuya producción se verifica, por así decirlo, a través de tal principio” (Butler, 2002, p. 77).

Es aquí donde encuentro una intersección entre el pensamiento falocéntrico y el pensamiento capacitista acerca de la generación de deficiencias corporales. Cuando nace una criatura con síndrome de Down, no solo rompe con la ley socialmente biologizada de que la progenie debe parecerse a sus progenitores, sino también con la forma normativa de lo humano. Peor aún, la anormalidad se asocia con argumentos que responsabilizan y culpabilizan a la corporeidad femenina —en tanto vulnerable e imperfecta— por envejecer y corromper la procreación de la normalidad.

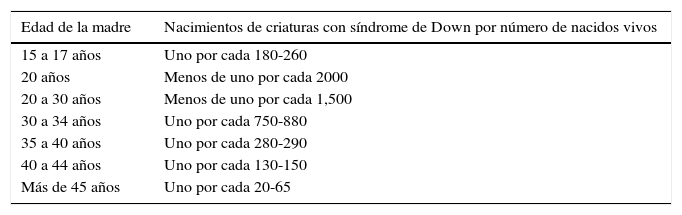

La genetista Romero comenta que en madres menores de 20 años de edad y madres mayores de 35 años aumenta “el riesgo de tener un hijo con síndrome de Down” (Romero, 60 años, 2015). Asimismo, el psicólogo y sexólogo Carrasco Núñez (2013), del Grupo Educativo Interdisciplinario en Sexualidad Humana y Atención a la Discapacidad A.C., expone que entre los factores asociados con el origen del síndrome de Down se encuentra la edad materna (cuadro 1).

Edad materna y nacimientos con síndrome de Down

| Edad de la madre | Nacimientos de criaturas con síndrome de Down por número de nacidos vivos |

|---|---|

| 15 a 17 años | Uno por cada 180-260 |

| 20 años | Menos de uno por cada 2000 |

| 20 a 30 años | Menos de uno por cada 1,500 |

| 30 a 34 años | Uno por cada 750-880 |

| 35 a 40 años | Uno por cada 280-290 |

| 40 a 44 años | Uno por cada 130-150 |

| Más de 45 años | Uno por cada 20-65 |

Los resultados se obtuvieron de un sondeo efectuado en la Ciudad de México, 2011 y 2012.

Fuente: Carrasco Núñez, 2013, p. 18.

De esta manera, la edad se considera un factor importante para la regulación de la temporalidad corporal; en este caso, para la producción de anomalías cromosómicas (trisomía 21) y la generización del principio originador de la deficiencia. Según la genetista Romero:13 Es una cuestión biológica […]: los óvulos envejecen […]; los problemas de la mujer son cromosómicos, la edad influye y también el uso de anticonceptivos […], sobre todo si se toman en la ventana reproductiva de los 15 a los 20 años […]: lo que se pone en riesgo es la sobrevivencia de los ovocitos (Romero, 60 años, 2015).

Lo que develan Carrasco (2013) y Romero (2015) es una regulación del tiempo reproductivo de las mujeres. La temporalidad procreadora normal se ubica entre los 20 y los 30 años; antes y después de esa periodicidad los “riesgos” —como los nombra la genetista (que nunca dejan de existir, independientemente de la edad)— aumentan en la generación de deficiencias cromosómicas. Ahora bien, si relacionamos esta regulación reproductiva con la valoración que se hace de las mujeres cuando son madres a temprana o avanzada edad, encontramos estigmas sociales que refuerzan un efecto punitivo por desajustarse respecto de la cronología normativa de la reproducción.

La deficiencia en la progenie, o en la futura población, activa el pánico moral y eugenésico sobre las “jóvenes precoces” y “las mujeres a las que ya se les pasó el tren” como chivos expiatorios (Weeks, 1998); el pánico sirve para regular la sexualidad y controlar el terreno reproductivo y el nacimiento de anormales. No obstante, su objeto es la corporalidad femenina; lo masculino no figura: “los espermatozoides se renuevan constantemente, cambian entre cada setenta y ochenta días […], al contrario de lo que sucede con los óvulos” (Carrasco, 2013, p. 18).

Cuando se recurre a la explicación de la generación de deficiencias, estamos frente a una tecnología de género y sexualidad que, a través del discurso biomédico y su socialización, culpabiliza a las mujeres de su propia imperfección; se trata de un aparato sociocultural que las hace ser responsables de sus propios defectos: “Tú no sirves ni para tener hijos”, fue lo que le dijo un hombre a su esposa cuando la genetista Romero les explicaba las posibles causas de la trisomía 21 de su hijo.

Es en este contexto donde adquiere sentido la frase: “yo puedo tener hijos normales”, que enunció la pareja de Mónica cuando la abandonó a ella y a su hija con síndrome de Down. Como señala De Lauretis (1987), el género es tanto una construcción sociocultural como un aparato semiótico, un sistema de representación que asigna significados a los individuos en la sociedad; ser representante y representarse como varón o como mujer implica asumir los efectos de esos significados.

La exégesis del origen de las deficiencias es efecto del pensamiento falocéntrico de la integridad corporal obligatoria, que requiere de las mujeres para establecer una diferencia y, más precisamente, una jerarquía sexual que simbólicamente asegura lo masculino como el lugar de perfección/normalidad y lo femenino como el no-lugar de imperfección/anormalidad; es decir, la materialidad del cuerpo de las mujeres es una territorialidad de inscripción fálica que produce el cuerpo deficiente como problema del cuerpo sexuado, no masculino, sí femenino; es por esto que “ellas” son y se sientan culpables, y se vuelven responsables del cuidado.

Rich (1985) apunta que la heterosexualidad obligatoria y la maternidad necesitan ser reconocidas y estudiadas como ideologías e instituciones políticas que imponen, entre otras cosas, la obligación de las mujeres como principales cuidadoras. La percepción de Azucena (60 años) es que el sujeto con síndrome de Down “normalmente está acompañado por la mamá […]; tristemente, el papá participa poco” (2015). La normatividad del cuidado implica reconocer cómo la heterosexualidad maneja, organiza, mantiene y promueve para las mujeres la obligación implícita de la procreación, la inclinación maternal y la familia como las bases que constriñen la humanización femenina.

La figura paradójica de la cuidadora condensa una parte del complejo entramado de significados que constituyen al sujeto mujer. La película León y Olvido (2004)14 es un drama protagonizado por dos hermanos mellizos y huérfanos; Olvido (la hermana) es quien cuida de León; es decir, está obligada a hacerlo. En primera instancia, Olvido es la cuidadora de León por ser su hermana; en segunda, porque él tiene síndrome de Down. Sin embargo, Olvido no reitera la estereotípica figura de la cuidadora maternal; por el contrario, ella toma distancia: “Lo que tú no te hagas yo no te lo voy hacer […]; soy tu hermana, pero no soy tu madre ni tu criada”.

El intercambio diádico deviene obligatorio cuando Olvido, y no otra persona, es quien tiene que ocuparse de su hermano; ella no quiere ni desea cuidar de él, pero la regulación moral y legal del parentesco la constriñen hacerlo. Es necesario recalcar que la orfandad, la mayoría de edad y la discapacidad de León lo entregan de facto a su hermana. Este ejemplo ilustra lo que la jueza María Belén Olivares Lobato del Juzgado de lo Familiar en Puebla explica sobre la interdicción: La ley determina las relaciones de parentesco [heterosexuales de antemano] que serán legítimas en la tutoría del incapacitado mental; los padres serán tutores de los hijos solteros; de los padres serán tutores los hijos y sus cónyuges; a falta de esas personas, el cuidado queda como responsabilidad de los hermanos, los primos y los tíos (55 años, 2014).

Aunque las relaciones de parentesco funcionan en la cotidianidad sin la validación de la reglamentación jurídica. Se trata de una socialización del cuidado que, en el caso de la hermandad, delega responsabilidades generizadas: al varón se le exige ser el “hombre de la casa”, quien dará protección a sus hermanos menores y a sus hermanas, mientras a la mujer se le exige cumplir con tareas de cuidado hacia sus hermanos, sean menores o mayores que ella. León piensa que Olvido, por ser su hermana, tendría que cumplir con una serie de actividades de cuidado: vestirlo, asearlo, ir por él a la escuela, preparar la comida, mantenerlo económicamente y ser/estar solo para él: “lo que quieres es que yo me fastidie, que trabaje como una mula, que ande todo el día preocupada y que no tenga tiempo para mí”; pero ella le deja bien claro que no es su madre y él tendría que valerse por sí mismo.

No obstante, Olvido tiene claro que su hermano no puede ni podrá valerse por sí mismo, aunque lo intente: “nunca entenderás y es imposible que lo entiendas, aunque quieras tú no puedes cambiar, no puedes actuar de otra manera, no sabes lo que haces”. De cierta forma, a lo largo de la película, ella nunca ve a su hermano como un sujeto más allá del síndrome de Down; es así que, al paralizar a León en la dependencia y la vulnerabilidad, se fija como cuidadora permanente. La situación sería distinta si ella preguntara quién es su hermano, en lugar de asumir lo que es, y por tanto, lo que necesita, dado que esa situación es la misma que la obliga en su inclinación hacia él.

Por lo general, según Butler (2014a), se presupone lo que el sujeto es, ya que la identidad se establece como categoría fija y como algo sabido con antelación. Abrir la pregunta al otro es un acto político, y no solo ético, que intenta contrarrestar lo que se espera de un determinado sujeto y las obligaciones que conllevan esas expectativas. En la díada cuidado-dependencia, que implica al sujeto dependiente y al sujeto cuidador, es importante resistir la tentación de declarar una identidad, puesto que la categoría provoca la regulación y vulnera en cuanto somete al poder disciplinario.

El punto de la reflexión no debería ser el de reafirmar al sujeto con síndrome de Down como dependiente y a las mujeres como cuidadoras, sino más bien problematizar en qué medida la dependencia y el cuidado son efectos forzados de una normalización; tal normalización fija la producción obligada de cuerpos en formas de vida gobernadas por un conjunto de normas de género y capacidad corporal que regulan el horizonte de significación del sujeto corporeizado.

A modo de cierre: repensar el cuidado desde la interdependencia corporalEl pensamiento teórico-político del feminismo devela que la producción del sujeto autosuficiente impide el reconocimiento de la interdependencia corporal. Este tema nos exige pensarnos como sujetos en el contexto de la díada cuidado-dependencia; pensarnos en la fragilidad de nuestros cuerpos y en la potencia de su afectividad relacional. Gilligan (2013) ha señalado que las teorías del desarrollo humano olvidan preguntar sobre cómo adquirimos la capacidad de cuidar de otros, cómo aprendemos a adoptar el punto de vista del otro y cómo superamos la búsqueda del interés individual.

Vivir en el crisol de las relaciones sociales impide que el yo sea una posesión; por el contrario, desde el principio nos constituimos en la desposesión del yo a través de la afectividad. Así lo evidencia Gilligan cuando dice que “las actividades propias del cuidado —escuchar, prestar atención, responder con integridad y respeto— son actividades relacionales” (Gilligan, 2013, p. 30), aunque el patriarcado, por medio del modelo binario y jerárquico del género, haya naturalizado la categoría de cuidadoras en las mujeres, la cual está también enmarcada heterosexualmente en la maternidad como una moral femenina que causa restricciones, responsabilidades y culpas.

No obstante, la ética del cuidado no es una ética femenina, sino feminista, y el feminismo, guiado por una ética del cuidado, podría considerarse el movimiento de liberación más radical —en el sentido de que llega a la raíz— del modelo normativo de la humanidad. Al desligarse de la cultura género, “el feminismo no es un asunto de mujeres, ni una batalla entre mujeres y hombres, sino el movimiento que liberará a la democracia del patriarcado” (Gilligan, 2013, p. 31).

La autonomía es ilusoria porque los cuerpos siempre están interrelacionados. Gilligan (2013) apunta que la ficción del sujeto autosuficiente que reclama la posesión corporal es la figura del privilegio patriarcal, del cuerpo patriarcal, erecto y capaz, que sostiene una semántica capitalista de generización del cuidado y patologización de la dependencia, ya que la economía hegemónica hace del cuidado una actividad eminentemente femenina en el escenario doméstico-familiar, donde se pone de manifiesto la desigualdad entre hombres y mujeres. Así lo indica la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo, 2014, en México. De ese modo es posible contabilizar, de manera indirecta, la especial relación que muchas mujeres mantienen con el trabajo y lo que se conoce como doble jornada.

Torns (2008) explica que, durante la recta final del siglo XX, los movimientos feministas y marxistas abrieron la propuesta de visibilizar y conceptualizar el trabajo doméstico. Las mujeres son las principales encargadas del trabajo doméstico, llevado a cabo en el hogar y en la familia; ellas son, por lo tanto, las protagonistas principales de la doble jornada, por un lado, asumiendo el trabajo doméstico (no remunerado) y por otro el trabajo asalariado que conjuntamente las oprime debido a la desigualdad salarial, el acoso sexual, el desgaste físico, las pocas horas de sueño y descanso, entre otros factores que las someten a una precarización corporal que oculta o minusvalora la importancia del aporte femenino al mundo del trabajo. Es decir, una devaluación del aporte al bien común-cotidiano de las personas que supone “la contribución femenina al cuidado y reproducción de la vida humana” (Torns, 2008, p. 56).

La persistencia de la división sexual del trabajo da continuidad a la división sexual del cuidado y, por tanto, a la desigualdad social-económica-política. Bien dirá Federeci (2010) que al forzar a las mujeres a procrear en contra de su voluntad o al forzarlas a producir bebés para el Estado solo se las define por sus funciones biológicas en la organización política de los cuerpos; la especificación del ámbito doméstico hacia finales del siglo XVIII, que reduce el trabajo femenino a las tareas domésticas, instituyó el matrimonio heterosexual como la vía para evitar que una mujer llegara por sí misma a una forma de vida viable.

Un proceso de conjunción entre el capitalismo y el heteropatriarcado hizo posible la interrelación entre industrialización y familización, para que el trabajo femenino (destinado a la reproducción y mantenimiento de las personas en el núcleo hogar-familia) quedase apartado del único espacio donde el trabajo de producción fue reconocido como tal. Es por esto que el cuidado que brindan las mujeres a sus familiares con síndrome de Down queda confinado en la gratuidad; gratuidad que es asegurada por medio de la estructura política de la heterosexualidad que custodia la dinámica del capitalismo patriarcal.

El dispositivo del cuidado necesita de un proceso de subjetivación para producir al sujeto cuidador dentro de una lógica hegemónicamente normalizadora. En primer lugar, con dispositivo me refiero a la “capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos” (Agamben, pp. 211, 257) y, en segundo, con cuidado aludo a una serie de prácticas que implican múltiples relaciones, sujetos y afectos destinados a la protección vital del animal humano; dicho de otra manera: las prácticas del cuidado surgen para atender la dependencia corporal, el nacimiento, las relaciones afectivas y de apoyo, la asistencia sexual, la enfermedad, la muerte, la sostenibilidad de la Tierra (por mencionar solo algunas).

El dispositivo del cuidado articula un entramado sociocultural, político y económico que facilita el tejido de distintas normas; dichas normas producen el campo inteligible de los sujetos inmersos en la díada cuidado-dependencia, ya sea como mecanismo mediante el cual se producen y naturalizan las nociones de masculino y femenino, capaz e incapaz, normal y patológico, productivo y reproductivo, sujeto y objeto, recto e inclinado.

De esta manera, no es casual el involucramiento generizado del sujeto cuidador ni la investidura patológica del sujeto con síndrome de Down; por el contrario, esto implica abrir un abanico de eventos, implícitos y explícitos, que habitan normativamente la díada cuidado-dependencia. El cuidado se desborda hacia otras temáticas de discusión con las cuales ha sido asociado a lo largo del texto, por ejemplo, el género y la discapacidad.

Si queremos deshacer la jerarquía y la desigualdad que imponen la integridad corporal y la heterosexualidad obligatoria, necesitamos que todas(os) tengamos una voz y que esa voz sea escuchada. Las voces diferentes son imprescindibles para la creación y la defensa de los procomunes;15 cuidar de alguien no tendría que ser resultado de una relación forzada que promulgue el sacrificio de sí por los otros, ni el acto heroico de dar la vida por los demás, sino una responsabilidad que detenta la resignificación de la ontología corporal. La ética del cuidado parte de un pensamiento feminista que coloca el cuidado en clave de la interdependencia corporal; en este contexto, el cuidado es parte de un bien procomún que exige su reorganización, su colectivización y su reconocibilidad.

El cuidado no habita un cuerpo particular; para garantizar el bien común no existe salida generizada alguna, sino que la figura del sujeto cuidador representa el cuerpo múltiple en potencia de actuar frente a la vulnerabilidad de la vida. Es decir, quizá de la ética del cuidado tendríamos que movernos a una ética de la vulnerabilidad que reconecte la díada cuidado-dependencia con el marco de una nueva ontología corporal, en su punto de partida primigenio: la interdependencia.

El cuidado en la discapacidad abre la posibilidad de cuestionar las expectativas sobre lo que pueden hacer los cuerpos, pues a medida que el sujeto cuidador padece los supuestos que impone la integridad corporal, también va experimentando, aunque no siempre de manera consciente, cierta interdependencia corporal que le afecta a niveles muy personales. Quizá si hubiera un trabajo más radical sobre la singularidad de ser afectado por la discapacidad se lograría desplazar la potencia de padecer a la potencia de actuar, articulando el sentido personal del cuidado con su urgencia política.

El intercambio diádico entre el sujeto cuidador y el sujeto con síndrome de Down es una ilustración de lo que significa la interdependencia corporal y una promesa a pequeña escala del encuentro vulnerable de los cuerpos, puesto que la presencia del cuerpo tullido desarma la lógica relacional y lo que un cuerpo necesita de otro. La posibilidad de colaboración y de persistencia vital entre dos personas no solo mantiene un continuum de reconocimiento entre sí, sino también en quienes les observan. Ahí veo yo una potencia actuante del ser afectado.

Pedir ayuda e inclinarse hacia el otro permite que las necesidades básicas que mantienen a los cuerpos dentro de una vida vivible se piensen como algo que debe ser atendido de manera social: mantenerme con vida no es solo un asunto mío. Entonces, el cuidado como protección de la vida interdependiente desafía el individualismo corporal en el momento en que negamos la autosuficiencia, tal cual lo dice Butler al final de su participación en el documental Examined Life (2008): “necesitamos el uno al otro a fin de entender nuestras necesidades básicas. Y quiero organizar un mundo social y político sobre la base de ese reconocimiento”. Resulta indispensable postular la resignificación de la ontología corporal en el escenario de los bienes comunes para imaginar un futuro político que contemple en sus entrañas la importancia de la interdependencia en la deconstrucción de las condiciones políticas y sociales encaminadas a preservar la vida del animal humano y a sostener la habitabilidad de la Tierra misma, reconociendo la responsabilidad de la cohabitación mundial como un hecho que entrecruza la persistencia de unas vidas con la de otras.

Según Krotz (2002), la desigualdad social crea estratos que forman una diversidad organizada de manera jerárquica; es así que la jerarquización social que produce la heteronormatividad y la integridad corporal obligatoria hace que los sujetos que participan en el encuentro diádico sean efecto y base del mecanismo de la opresión y la explotación. La construcción de la otredad en la experiencia del sujeto cuidador está conformada en la desigualdad social que origina a la vez la corporeidad de las mujeres y la corporeidad del síndrome de Down como lo Otro. Pero es ahí donde el sujeto autosuficiente capaz de ser por sí mismo detenta la dependencia radical respecto al Otro (femenino y discapaz) que revela pronto que la autonomía autofundante es irreal.

La díada cuidado-dependencia es algo más que un intercambio entre sujetos o una relación de inversión constante entre un sujeto y otro; de hecho, es en el encuentro diádico donde la continuidad productiva del sujeto aparece en reglamentaciones sociales que se dirigen a colaborar y sostener la estructura de poder. Sin embargo, la capacidad de ser afectado por el otro es un caldo de cultivo del sueño utópico. No se niega el carácter normalizador del dispositivo del cuidado, pero es igualmente innegable la trascendencia del cuidado en la persistencia de la vida corporal.

Finalmente, queda afirmar que cada uno de nosotros cuida y depende de los otros en múltiples escenarios y en diversas circunstancias, en la medida en que somos animales humanos capaces de vivir y de morir. Solo asumiendo que nuestra vida está estrechamente relacionada con otras vidas es que reconoceremos y seremos responsables del poder de dañar, de dar muerte o de sostener una vida cualquiera en la experiencia no siempre grata de la interdependencia corporal. El cuidado, que demasiado a menudo se piensa como un acto deliberado, es ante todo un acto que se mueve por el temor a la muerte y por la voluntad de vivir, y es ante todo una práctica corporal afectiva sin la cual la supervivencia sería imposible, pero que, paradójicamente también, puede poner en peligro la supervivencia de algunas personas por la exposición al desgaste físico y emocional del sujeto cuidador o por la hiperminusvalidación del sujeto cuidado.

Bien pregunta Fuentes, en una sociedad que impulsa la producción corporal del sujeto en la desigualdad y la jerarquización social, “¿cómo pueden confluir todos los sujetos sin transgredirse unos a otros?” (Fuentes 2015, p. 410). Considero que hay un camino largo por recorrer para contestar esa pregunta. La interdependencia corporal tiene que extender nuestro sentido del cuidado y la dependencia a un ámbito de escenarios procomunes que van más allá del cuerpo generizado y patologizado de la díada cuidado-dependencia para movernos hacia el reconocimiento generalizado de la precariedad.

Esto quiere decir que no puede ser posible que el otro sea dependiente mientras yo no lo soy, ni que el otro cuide mientras yo no lo hago; por el contrario, la precariedad corporal es la que permite asumir la responsabilidad por las formas políticas y sociales en las que la vida se vuelve vivible y, de cierta manera, cuidable, pues las vidas que no importan son las que no se cuidan y cuyas muertes no nos afectan. Nuestros afectos nunca son del todo nuestros, ya que, como Butler advierte, “el afecto depende de apoyos sociales para sentir […] y solo podemos sentir afecto, y reivindicarlo como propio a condición de estar ya inscritos en un circuito de afecto social” (Butler, 2010, p. 80). Bajo estas condiciones afectivas, quienes cuidan experimentan un vínculo de múltiples afectos que transitan de la vergüenza al orgullo; vínculos que enmarcan la importancia de los afectos en la performatividad del cuidado y su potencialidad para afectar la resignificación ontológica del sujeto corporeizado.

Tylor, A. (Productora). (2008). Diálogo entre Judith Butler y Sanaura Taylor. En: Examined Life. Disponible en: www.youtube.com

Bermúdez, X. (Productor). (2004, Noviembre 19). León y Olvido [DVD]. Disponible en: www.youtube.com

La referencia a la extática corpórea alude a la nota de Butler en Deshacer el género(2006, p. 367) cuando ofrece la versión etimológica de ‘extasis’ como ex-stasis “para señalar, como lo hizo Heidegger, el significado original del término, ya que implica estar fuera de sí mismo” (cursivas de J.M.).

La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México.

El síndrome de Down o trisomía 21 es una condición cromosómica que John Langdon Down, en el siglo XIX, enmarcó clínicamente en el retraso mental y el fenotipo mongólico; de ahí que el sujeto denominado “mongólico” aparezca vinculado con una patología de lentitud mental que será físicamente identificable respecto a una integridad corporal que exige un proceso continuo de desarrollo en la capacidad intelectual. Por otro lado, los ojos rasgados, el puente nasal aplanado, las orejas pequeñas, la protusión de la lengua, la cara redonda y aplanada, han sido marcadores asociados con el “retraso mental”, la “enfermedad”, la “debilidad” y el “mongolismo”, estigmas encarnados que hacen de la apariencia un obstáculo para la asimilación de las personas con síndrome de Down a la sociedad y a la forma de vida de sus propios progenitores.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Con “capacitismo” se denomina la expresión de una red de creencias, prácticas y representaciones que establecen una estratificación funcional con la finalidad de institucionalizar la capacidad como la norma; ciertamente esa normatividad es la que forja la estandarización de los cuerpos, proyectando ciertos cuerpos como perfectos, eficientes y válidos ejemplos de la humanidad, mientras que, remarca la existencia de cuerpos que desbordan la condición humana por ser deformes, feos, inválidos y deficientes; cuerpos que están expuestos al contacto con los otros, pero también a la violencia que procura la permanencia de lo normal.

Se propone el concepto de “diversidad funcional” en sustitución del de “discapacidad”, con la finalidad de rechazar la valoración negativa que se ha realizado sobre los cuerpos que no cumplen con los parámetros normativos de funcionalidad. La diversidad funcional se utiliza como una autodenominación que pone de relieve la diversidad como herramienta de resistencia versus los mecanismos que tratan de patologizar y desvalorizar a las personas que, supuestamente, no se ajustan a la normalidad.

A lo largo de la investigación se pudo comprobar que las mujeres son las principales cuidadoras de las personas con síndrome de Down; sobre todo, son las madres (progenitoras) quienes asumen la responsabilidad del cuidado, ya que, en la mayoría de los casos, el hombre suele abandonar su paternidad al revelarse la noticia del diagnóstico de la trisomía 21.

La deficiencia corporal es el efecto de la integridad corporal obligatoria, pues el cuerpo que no cumple con los parámetros de estructura y funcionalidad normativa queda relegado a una zona de invalidez, minusvalía e incapacidad. Por tanto, el capacitismo introduce la exigencia de devenir morfológicamente capaz, al tiempo que sanciona la desviación, es decir, lo “tullido”.

Utilizo la categoría “retraso mental” para hacer visible el capacitismo, ya que el desarrollo de la capacidad intelectual no es una posibilidad intrínseca del cuerpo, sino una norma con respecto a la cual nos situamos, mucho más que una virtualidad que uno posea en sí. La integridad corporal obligatoria (McRuer, 2006) describe un concepto cultural que postula la discapacidad intelectual en términos de retardo, degeneración e imperfección; por ende, con la idea de “retraso mental” se postula un incumpliento de la norma de capacidad intelectual.

La moral preconvencional indica la incapacidad de construir un punto de vista compartido, de dotarse de normas y leyes para la regulación de las relaciones sociales. La moral convencional se puede expresar como la coincidencia entre lo justo y lo bueno o, lo que es lo mismo, la aceptación de leyes sociales vigentes y locales. Y la moral posconvencional constituye una superación de las anteriores, dado que comporta reflexionar sobre valores sociales y produce juicios morales que tienen alcance universal, cuya validez no se limita a un cierto contexto o momento de la historia, sino que son aplicables en cualquier momento y lugar (véase Gilligan, 1985).

Gilligan (1985) propone un giro y un cambio de paradigma teórico-ético que desplace el universalismo legaliforme y sustitorio a un universalismo interactivo.

El dibujo fue una de las técnicas de investigación en la construcción del dato etnográfico.

Fundación TELETON es una iniciativa privada que atiende las necesidades terapéuticas, psicológicas y de rehabilitación de personas con diversidad funcional y cognitiva. Anualmente se realiza en México un evento TELETON con la finalidad de recaudar donativos para la manutención de los Centros de Rehabilitación integral TELETON (CRIT). Chile fue el primer país en llevar a cabo el evento en 1978 y desde 1997 se hace en México. No obstante, el TELETON ha generado inconformidades debido a la imagen que configura respecto de las personas con discapacidad como sujetos de caridad y victimización, lo que ha reforzado un estigma de vulnerabilidad constante en las familias y las propias personas con diversidad funcional.

Es médica por la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, realizó una especialidad en 1982 en genética humana y genética médica en París con Jérôme Lejeune, quien descubrió la trisomía 21 a mediados del siglo XX. Próximamente la Dra. Romero cumplirá 40 años de antigüedad en la Facultad de Medicina no solo en el área de la docencia, sino también en la de consulta. La entrevista se realizó el día 15 de octubre de 2015, en el Departamento de Genética de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Película española de 2004 dirigida por Xavier Bermúdez, protagonizada por María Larralde (Olvido) y Guillem Jiménez (León, actor con síndrome de Down).

Sugiero reposicionar la ontología corporal como un escenario transversal del bien común-procomún. Lazzarato (2006) distingue los bienes públicos o colectivos —tal como los concibe la economía política— de lo que denomina como bienes comunes; estos últimos no solo son los bienes que pertenecen a la comunidad humana, sino que son el resultado de la cocreación y de la afectación intersubjetiva. Son bienes que, a diferencia de los bienes “tangibles, apropiables, intercambiables, consumibles de la economía política son, por derecho, inteligibles, inapropiables, imposibles de intercambiar y de consumir” (Lazzarato, 2006, p. 129).