la composición de la población española ha cambiado recientemente debido a la inmigración. En este trabajo se acota la magnitud del cambio que experimenta el cálculo de la esperanza de vida en salud o en discapacidad de la población española al contemplar el colectivo de extranjeros residentes en España, para el que se desconocen la experiencia de mortalidad y las tasas de prevalencia de la discapacidad.

Material y métodoscon los datos extraídos de la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES) de 1999, se estima la esperanza de vida en salud y en discapacidad mediante el método de Sullivan. A partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), y adaptando el método de Sullivan para el caso de disponer de dos poblaciones diferenciadas, establecimos distintos escenarios posibles.

Resultadoslas diferencias entre la tabla de mortalidad estimada de la población extranjera residente y la tabla de la población española son apreciables y mayores en el caso de las mujeres. A los 65 años, y en el peor de los casos, es decir si toda la población extranjera residente en España fuera discapacitada, la esperanza de vida en discapacidad sería 2 años mayor para los varones y 3 años para las mujeres que cuando no se ha contemplado este colectivo.

Conclusioneslos escenarios planteados revelan que la magnitud de variación experimentada por la esperanza de vida y la esperanza de vida en discapacidad es moderada.

The composition of the Spanish population has recently changed due to immigration. The present study aimed to estimate the magnitude of change in the calculation of healthy life expectancy and life expectancy in disability, taking the population of foreign residents into account. For this population, there is no information on mortality or the prevalence of disability.

Material and methodsData were extracted from the 1999 Survey on Disabilities, Handicaps and Health Status to estimate healthy life expectancy and life expectancy in disability using the Sullivan method. Data were taken from the Spanish Statistical Institute and the World Health Organization, Sullivan's method was adapted to the case of two different populations, and possible scenarios were established.

ResultsThe differences between the mortality table estimated for the foreign resident population and that estimated for the Spanish population were considerable and were more evident in women. At 65 years of age and in the worst scenario, which occurs when all the members of the foreign resident population are disabled, life expectancy in disability would be 2 more years for men and 3 more years for women than when the foreign population was not considered.

ConclusionsOur scenarios reveal that the impact of immigration on the calculation of healthy life expectancy and life expectancy in disability is moderate.

En las últimas décadas, las sociedades más desarrolladas han experimentado un notable incremento de la longevidad de los individuos. Ese comportamiento demográfico tiene consecuencias sociales y económicas, puesto que un porcentaje significativo de las personas de edad avanzada pueden requerir ayuda para realizar las actividades de la vida diaria (AVD). Este fenómeno (la limitación de la autonomía personal) se conoce con el nombre de dependencia, ya que los individuos requieren que alguien les apoye en sus tareas cotidianas y quedan sujetos a la prestación de asistencia por parte de otras personas.

España es uno de los países del mundo con una mayor esperanza de vida y una menor natalidad1. El envejecimiento comporta mayores tasas de prevalencia de la dependencia2, aunque sólo en la tasa global y no en las tasas específicas por edad. Este hecho, unido a la baja natalidad, puede llevar a un desequilibrio en el presupuesto de la Seguridad Social, porque la proporción de personas mayores respecto al total de población está incrementada al disminuir los efectivos de la población joven.

Simultáneamente, a la creciente preocupación por dotar a los países desarrollados de instrumentos de protección frente a la dependencia, se ha dado en España un fenómeno migratorio de tales dimensiones que impide mantener los supuestos que habitualmente se venían empleando para realizar proyecciones demográficas. La llegada masiva de efectivos, que denominaremos extranjeros residentes, entendiendo que con ello nos referimos a personas que desde el extranjero realizan un cambio de residencia a un municipio español, plantea interrogantes sobre cuáles serán las consecuencias de la incorporación de este nuevo colectivo, cuyo volumen supone el 15% de la población española en algunos tramos de edad.

Son diversos los estudios demográficos realizados para la población española sobre el incremento de la esperanza de vida, la reducción de la fecundidad y la mortalidad, pero en muchos casos no se tienen en cuenta los flujos migratorios3–5. En los últimos años, la composición de la pirámide de edad española ha cambiado de tal forma que la presencia de la nueva población extranjera residente no se puede obviar6,7 e incluso ha dado lugar a una discusión sobre su correcta cuantificación8–11.

La prestación de servicios de cuidados de larga duración recae tanto en instituciones públicas como en instituciones privadas; la población más afectada por la dependencia es la población de mayor edad, que además dispone de menores rentas12–14. En ninguno de los estudios referenciados se tiene en cuenta el posible efecto de la reciente entrada de una nueva población formada por inmigrantes, es decir, que la existencia de este colectivo pueda modificar los costes. La movilización geográfica de la población permite aumentar el número de trabajadores activos y así incrementar los contribuyentes al sistema. Sin embargo, son escasos los estudios donde se contemple a los inmigrantes como futuros perceptores de los beneficios del estado del bienestar15–17.

Este trabajo plantea escenarios extremos que permiten acotar el impacto sobre la esperanza de vida y la esperanza de vida en discapacidad de la población española, al incorporar información sobre el colectivo de extranjeros residentes. Para valorar la magnitud exacta de ese impacto sería necesario trabajar con las tablas de mortalidad y de prevalencia de la discapacidad de ese colectivo, pero ello no es posible debido a la insuficiencia de la información estadística sobre los llegados a España.

En primer lugar, respecto a las probabilidades de defunción detalladas por edad y sexo de la población extranjera residente, podríamos suponer las mismas que en la población autóctona. Hay argumentos a favor y en contra de esta hipótesis de igualdad, pero es de suponer que las distintas condiciones de vida de la población extranjera residente, tanto antes de su llegada como después de ésta, modifiquen su probabilidad de supervivencia. Por esta razón, establecemos algunos supuestos para determinar una probabilidad media de fallecimiento ponderada para la población extranjera residente por edad y sexo, que se obtiene en función de las probabilidades de los países de origen que generan un mayor flujo migratorio hacia España.

En segundo lugar, el perfil del extranjero residente es, en muchos aspectos, una incógnita. Si bien existen datos sobre extranjeros residentes en España por sexo, edad y país de origen7,18,19, son escasos los trabajos que permiten conocer las características sociosanitarias de los recién llegados19–21. Esta falta de información dificulta enormemente la elaboración de unas tasas de prevalencia de la discapacidad para el colectivo inmigrado.

Material y métodosPara estudiar la esperanza de vida en salud en España, teniendo en cuenta que se ha producido un aumento de la población extranjera residente en los últimos años, utilizaremos 3 ámbitos donde obtener la información estadística necesaria. En primer lugar, la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estados de Salud (EDDES)22 es una de las posibles fuentes que permite obtener las tasas de prevalencia de las discapacidades de la población española en 1999; en segundo lugar, utilizamos las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística (INE) para conocer la nueva composición de la población española; y en tercer lugar, para estimar la tasa de mortalidad del colectivo inmigrante hemos utilizado la información que nos ofrece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Además de las encuestas nacionales de salud, para estimar las tasas de prevalencia de las discapacidades de la población española se puede usar la EDDES (1999). En esta encuesta se distingue entre los distintos tipos de discapacidades y ello permite conocer para cada encuestado el número de discapacidades, su grado de severidad y sus características. Sin embargo, dado el flujo migratorio que se ha producido desde 1999 en España, las tasas de prevalencia que se derivan de esa encuesta deben revisarse o, al menos, establecer posibles escenarios, lo que de hecho es el objetivo final de este trabajo. El porcentaje de extranjeros en la EDDES (1999) es muy pequeño (1,26%), lo que no permite efectuar comparativas ni extrapolar ese comportamiento a los individuos llegados más recientemente.

Conocer el porcentaje de población extranjera residente en España no está exento de controversia7. La elección del padrón como fuente para la población inmigrada es, como mínimo, problemática, porque está sobredimensionada. La Estadística de Variaciones Residenciales (EVR) proporciona los flujos migratorios anuales interiores y exteriores; los primeros son los producidos entre los diferentes municipios de España y los segundos son los movimientos desde o hacia el extranjero. El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos del municipio con referencia a 1 de enero de cada año. En el padrón se generan los ficheros para dar información estadística de la población extranjera, por edad y sexo. Existen algunas discrepancias entre la comparación de las cifras oficiales de población resultantes de la EVR y de los padrones municipales. Según las indicaciones metodológicas del INE, la EVR se obtiene a partir de las inscripciones padronales producidas en la base del INE. No obstante, si obtenemos el saldo migratorio neto como diferencia entre las inmigraciones y emigraciones exteriores, el saldo que obtenemos no coincide con el que se deduciría como diferencia entre las cifras de población resultantes del padrón y el saldo vegetativo producido en el año. Estas discrepancias están ocasionadas por distintos aspectos metodológicos y pueden encontrarse resumidas en distintos trabajos7,23.

Finalmente, la OMS es la fuente de información más adecuada para conocer la mortalidad en el mundo, ya que proporciona datos detallados por edad y sexo, y de una gran cantidad de países. Se han tenido en cuenta otras bases de datos sobre mortalidad, como el Human Mortality Database, que no ofrece un grado de detalle suficiente para edades superiores a 80 años, o Eurostat, que proporciona distintos tipos de indicadores pero sólo de países europeos.

Con la base de datos sobre mortalidad proporcionada por la OMS, realizamos una estimación de la probabilidad de defunción para la población extranjera residente, por edad y sexo, calculando una probabilidad media de mortalidad ponderada en función de la frecuencia relativa de los principales países de origen de la población extranjera residente. Utilizando el padrón municipal, tomamos las siguientes zonas geográficas y países de referencia dentro de ellas: la Unión Europea de los 15 (que constituye el 21% de la población extranjera residente) viene representada por Alemania e Reino Unido (el 17 y el 29% de la población inmigrada procedente de esta zona, respectivamente); el resto de países europeos (el 15% de la población extranjera residente) está representado por Bulgaria y Rumania (el 16 y el 55% de esta zona, respectivamente); representando al 19% de población procedente de África hemos considerado Marruecos; la población que proviene de América constituye un 40% del total y ha sido representada por Argentina, Colombia y Ecuador (el 10, el 18 y el 34%, respectivamente, de la población que proviene de América) y, por último, China (que representa el 5% de la población extranjera de origen asiático).

Las probabilidades de fallecimiento se obtienen de la siguiente forma. En primer lugar, se calcula la proporción entre el número de extranjeros residentes originarios de cada uno de los países citados y el total de sus respectivas zonas geográficas. Seguidamente, teniendo en cuenta el peso relativo de cada zona geográfica en la población de extranjeros residentes, calculamos la ponderación de cada país en la estimación de la probabilidad media de fallecimiento, con las probabilidades de muerte por edad y sexo de cada país (según la OMS). Una limitación de esta metodología es que al ser la mortalidad en el país de origen más alta que en España, por lo que se hace un supuesto no explícito: que la población inmigrada es una representación aleatoria de los integrantes de las poblaciones de origen y, por tanto, también tienen la misma mortalidad y estado de salud, pero los inmigrantes pueden estar seleccionados entre los de mejor situación socioeconómica, educativa y también en su supervivencia y salud (las personas con muy mala salud, por ejemplo, tienen mucha menor probabilidad de emigrar).

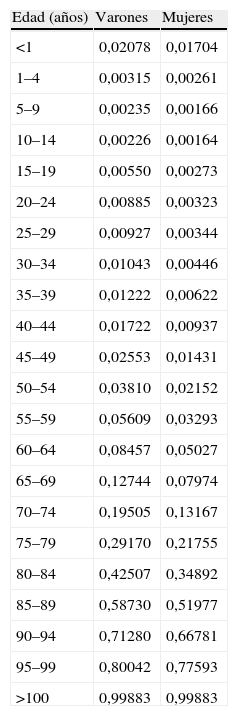

La estimación de las probabilidades de defunción por edades quinquenales y sexo en la población de extranjeros residentes se presenta en la tabla 1. Al efecto de considerar, para cálculos posteriores, esas probabilidades como la propias del colectivo extranjero residente en España, debemos tener en cuenta las dos hipótesis siguientes. En primer lugar, debemos suponer que el mapa de los países de origen del colectivo inmigrado es estable. En segundo lugar, deberíamos suponer que las probabilidades de defunción obtenidas a partir de las correspondientes probabilidades de los países de origen no se modifican por las diferentes condiciones de vida de estas personas en España. Tal hipótesis es difícilmente justificable, ya que es de esperar que los individuos procedentes de países subdesarrollados experimenten una mejora en su calidad de vida y, por tanto, en su esperanza de vida. Por esta razón, la probabilidad media de mortalidad ponderada estimada debe considerarse como un máximo.

Probabilidades estimadas de fallecimiento de la población de extranjeros residentes en España (2005) por sexo y grupos de edad quinquenales

| Edad (años) | Varones | Mujeres |

| <1 | 0,02078 | 0,01704 |

| 1–4 | 0,00315 | 0,00261 |

| 5–9 | 0,00235 | 0,00166 |

| 10–14 | 0,00226 | 0,00164 |

| 15–19 | 0,00550 | 0,00273 |

| 20–24 | 0,00885 | 0,00323 |

| 25–29 | 0,00927 | 0,00344 |

| 30–34 | 0,01043 | 0,00446 |

| 35–39 | 0,01222 | 0,00622 |

| 40–44 | 0,01722 | 0,00937 |

| 45–49 | 0,02553 | 0,01431 |

| 50–54 | 0,03810 | 0,02152 |

| 55–59 | 0,05609 | 0,03293 |

| 60–64 | 0,08457 | 0,05027 |

| 65–69 | 0,12744 | 0,07974 |

| 70–74 | 0,19505 | 0,13167 |

| 75–79 | 0,29170 | 0,21755 |

| 80–84 | 0,42507 | 0,34892 |

| 85–89 | 0,58730 | 0,51977 |

| 90–94 | 0,71280 | 0,66781 |

| 95–99 | 0,80042 | 0,77593 |

| >100 | 0,99883 | 0,99883 |

Fuente: Organización Mundial de la Salud y elaboración propia.

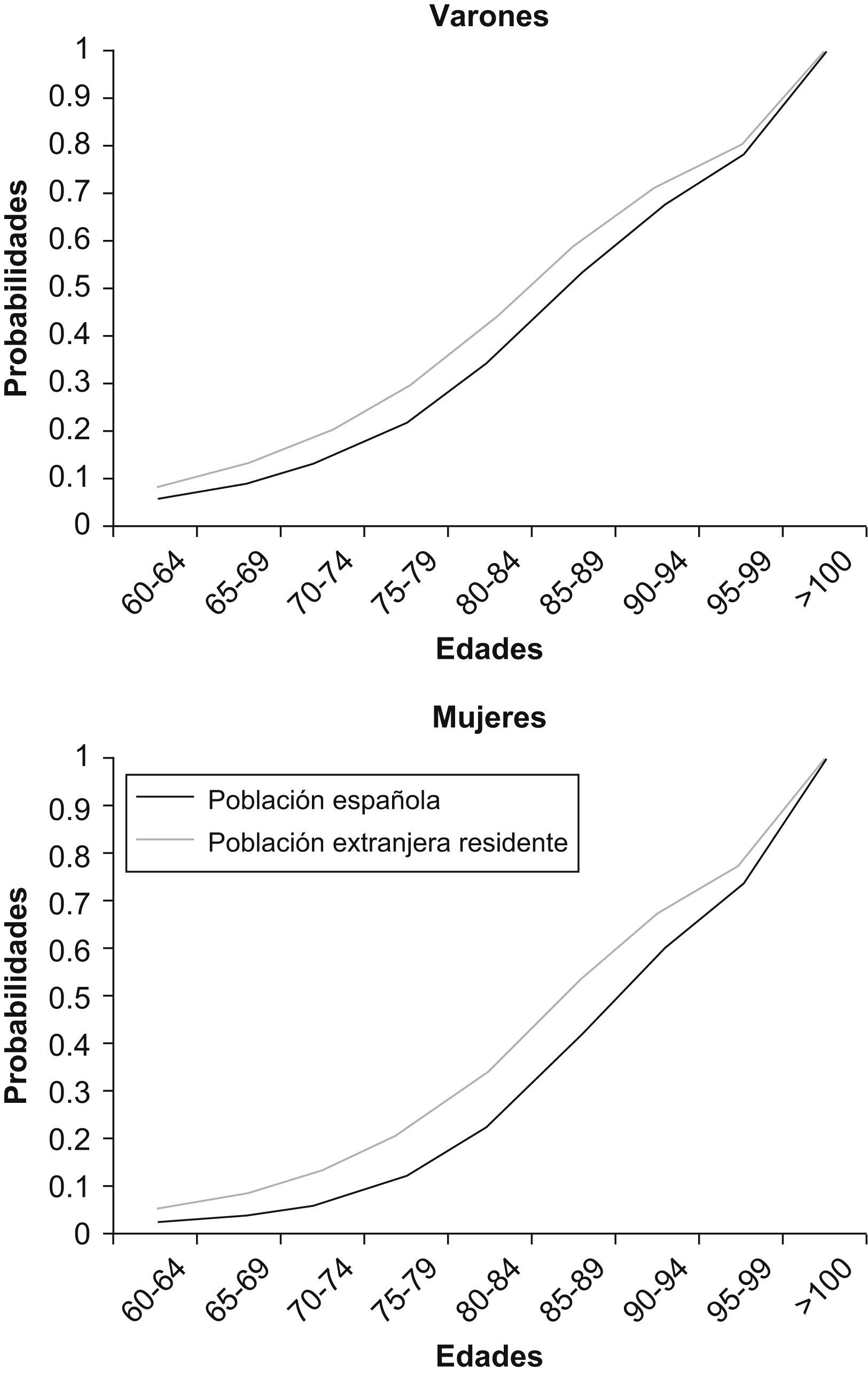

Por otro lado, en la figura 1, comparamos la mortalidad estimada para la población extranjera residente con la mortalidad del conjunto de la población española, según los datos facilitados por la OMS. Las diferencias son apreciables y mayores en el caso de las mujeres. Es de esperar que, a largo plazo, las curvas converjan. A medio plazo, los recién llegados (la mayoría sobre los 30 años) pueden mejorar las tasas de sus países de origen por la mejora en su calidad de vida y en la asistencia sanitaria que puedan recibir en España21. Además, como se ha comentado, los inmigrados ya son de partida una muestra positivamente seleccionada de sus países de origen, tanto en salud como en supervivencia.

Finalmente, para poder analizar la longevidad de la población en relación con el estado de salud y comparar distintos países se utiliza el método de Sullivan. La desagregación de la esperanza de vida en “esperanza de vida en discapacidad” y “esperanza de vida libre de discapacidad” permite plasmar la mortalidad y la morbilidad en un mismo indicador y, además, si se analiza a lo largo del tiempo, permite constatar si la esperanza de vida en salud crece al mismo ritmo que la esperanza de vida24–26.

Supongamos un modelo de múltiples causas de salida con 3 estados: estado activo, estado discapacitado y muerto27,28. Para los estados “activo” y “discapacitado” existe la posibilidad de entrada y salida, mientras que la “muerte” es un estado irreversible, puesto que no es posible retornar a un estado anterior una vez ocurrido el evento.

Cuando una población está formada por dos grupos (en nuestro caso, autóctonos y extranjeros residentes), podemos efectuar los cálculos de la esperanza de vida y de la esperanza de vida en discapacidad para cada uno de ellos, separadamente, si disponemos de suficientes datos demográficos29. Dado el grupo de población (G1), la probabilidad de que un individuo de la población G1 de edad x fallezca entre las edades x y x+1 se denota por qxG1. Diremos que la tasa de prevalencia de la discapacidad para un individuo de la población G1 de edad x es txG1. Finalmente, ExG1 es la esperanza de vida para un individuo de edad x de la población G1. Para la población inicial G1 se supone estacionariedad y se asumen las siguientes condiciones demográficas: la probabilidad de fallecimiento es constante en el tiempo (aunque naturalmente es distinta para cada edad), el número de nacimientos que se añade a la población por unidad de tiempo (años) es el mismo y la migración neta es cero en todas las edades.

El método de Sullivan se utiliza para calcular la esperanza de vida en salud (también denominada esperanza de vida libre de discapacidad) que denotamos por EldxG1 para los individuos de la población G1. Este método presenta numerosos inconvenientes debido a que supone que la población es homogénea, las probabilidades son estacionarias y no puede producirse más de una transición entre estados en cada período. Sin embargo, es ampliamente utilizado por los organismos oficiales debido a que sólo requiere un conocimiento de las probabilidades de muerte en las diferentes edades y una estimación de la proporción de discapacitados a cada edad.

La esperanza de vida en salud propuesta por Sullivan se calcula para la población G1 como:

siendo LyG1=lyG1+ly+1G1/2, lxG1=lx-1G1-lx-1G1qx-1G1 y w la máxima edad alcanzable. Además l0G1 puede fijarse de antemano como un valor ficticio inicial.La esperanza de vida en discapacidad a la edad x (Edx) se puede obtener mediante la relación EdxG1=ExG1-EldxG1 o bien utilizando una expresión similar a (1), pero empleando tyG1 en lugar de 1-tyG1 para calcular el total de años vividos en situación de discapacidad.

Supongamos ahora que un nuevo grupo de población (G2) se añade al anterior, en nuestro caso, la población de residentes extranjeros. Para el grupo de población G2 suponemos las mismas condiciones y, por tanto, la población total resultante de la unión de los dos grupos G1 y G2 es también estacionaria.

La probabilidad de que un individuo de la población G2 de edad x fallezca entre las edades x y x+1 se denota por qxG2. Por lo tanto, se cumplirá la siguiente relación (la exclusión del superíndice indica que se trata del valor correspondiente a la población global formada por la unión de ambos grupos):

Si se dispone de información sobre las tasas de prevalencia de la discapacidad en el grupo de población G2 (que denotamos por txG2), podemos calcular la esperanza de vida en salud del colectivo en conjunto, utilizando la expresión:

de forma que LyG2 se define análogamente a LxG2. Como es de esperar, la anterior expresión se reduce a la de un único colectivo si las probabilidades de muerte y las tasas de prevalencia de la discapacidad son las mismas en ambas subpoblaciones. Cuando se supone igualdad de mortalidad en ambas subpoblaciones se obtiene una expresión cerrada que relaciona las esperanzas de vida libre de discapacidad en las subpoblaciones y la del colectivo conjunto30.

La metodología presentada permite estimar la esperanza de vida libre de discapacidad (Eldx) y la esperanza de vida en discapacidad (Edx) de la población española teniendo en cuenta la existencia de población inmigrada. Para ello es necesario fijar un porcentaje inicial de población perteneciente al colectivo G2 (el inmigrado, en nuestro caso). Según resultados previos, el porcentaje de población inmigrada respecto al total se sitúa alrededor del 15% en las edades con mayor presencia de este colectivo. Con el objetivo de mostrar un amplio rango de resultados, y ante las perspectivas de una mayor llegada de inmigración, estableceremos 2 valores de referencia para ese porcentaje: el 15 y el 20%.

Para cada porcentaje supuesto de población extranjera residente, se calcula un primer escenario suponiendo que la tasa de prevalencia de la discapacidad en el colectivo G2 es total. Esto comporta un máximo en el posible impacto en la esperanza de vida en discapacidad, ya que supone que todos los efectivos del nuevo colectivo se incorporan directamente al grupo de discapacitados. En un segundo escenario, suponemos que la tasa de prevalencia de la discapacidad en el colectivo G2 es nula en todas las edades. Por lo tanto, el colectivo de inmigrados aumenta los efectivos totales pero disminuye las tasas de prevalencia de la discapacidad de la población conjunta. Esto significa un mínimo en el impacto sobre la esperanza de vida en discapacidad que se observaría en la población total. En el tercer escenario, se considera que el colectivo G2 presenta la misma tasa de prevalencia que el colectivo G1 en todas las edades. Para este último colectivo, se aplica la tasa de prevalencia proporcionada por la EDDES31. En resumen, el ejercicio estadístico se concreta en tres escenarios: a) todos los extranjeros inmigrados tienen discapacidad; b) ninguno tiene, y c) tienen unas tasas de prevalencia de la discapacidad similares a la población española.

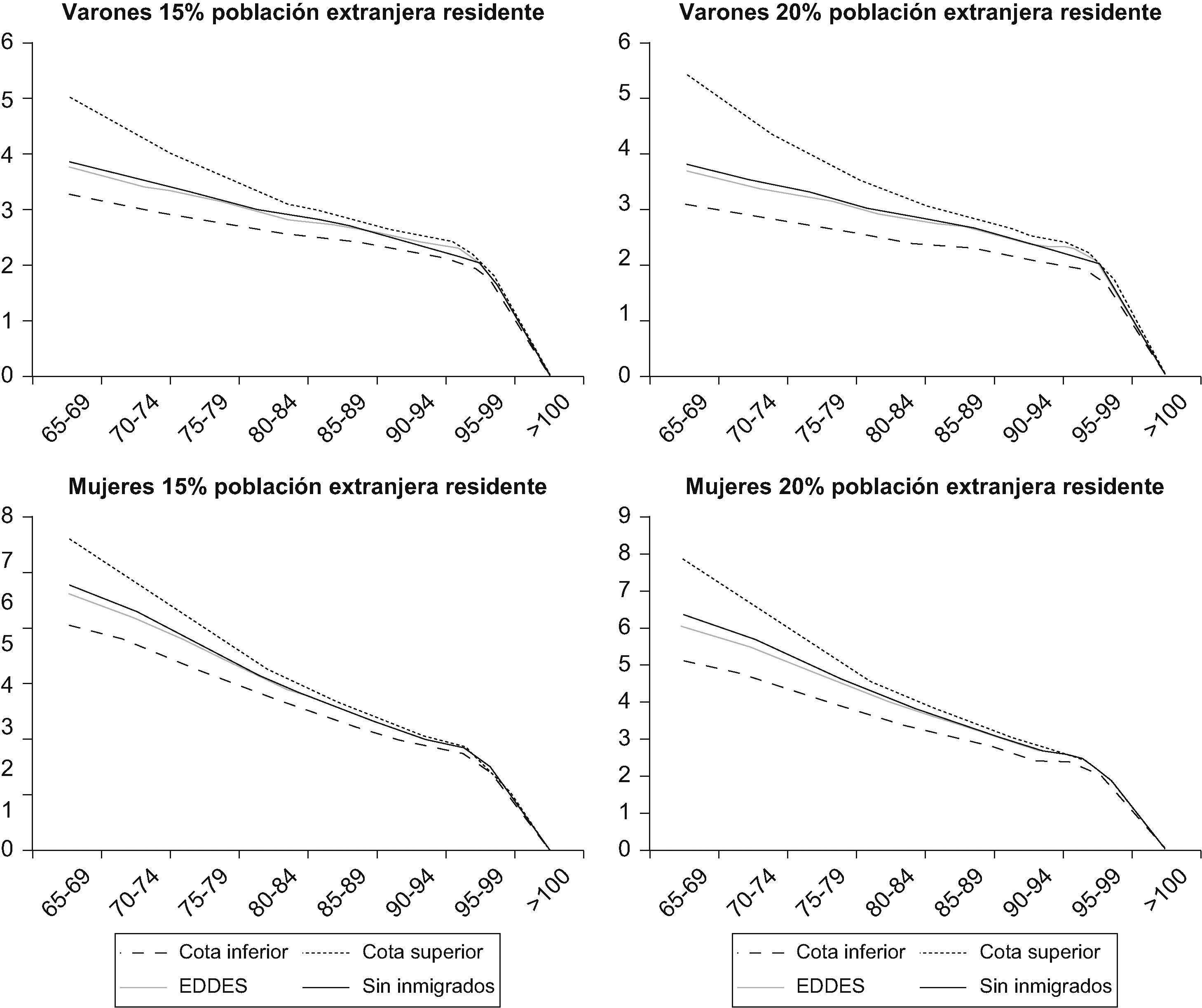

ResultadosLa figura 2 muestra la esperanza de vida en discapacidad de la población total española a partir de los 65 años, diferenciando por sexo y porcentaje de población inmigrada, para los distintos escenarios propuestos: cuando para el colectivo de población extranjera residente suponemos una tasa de prevalencia nula (cota inferior), total (cota superior) o igual a la que resulta de la EDDES (EDDES). A efectos de comparación, con la línea de trazo más grueso (sin población extranjera residente) se ha representado la esperanza de vida en discapacidad si suponemos que la población española no presenta inmigración y la tasa de prevalencia es la que resulta de la EDDES.

La figura 2 permite concluir que la proporción inicial supuesta de individuos del segundo grupo (inmigrados) en el total de la población tiene impacto sobre la esperanza de vida en discapacidad, ya que las curvas se modifican. Cuanto mayor sea esa proporción, mayor es la distancia entre las curvas. En segundo lugar, atendiendo a las diferencias por sexos, la esperanza de vida en discapacidad siempre es mayor para las mujeres, que permanecen vivas más tiempo con discapacidades, por lo que el impacto de una mayor presencia de población extranjera residente es porcentualmente menor.

Los escenarios planteados permiten observar la escasa repercusión que tienen las hipótesis de comportamiento sobre los extranjeros residentes en el cálculo de la esperanza de vida en discapacidad, incluso para los escenarios más extremos. Si el nuevo colectivo, para el que se desconoce su tasa de prevalencia de la discapacidad, se situara en un 15% de la población, los resultados obtenidos apuntan a que en el peor de los casos (cuando los inmigrantes presentan una tasa de prevalencia total) la esperanza de vida en discapacidad de la población española a los 65 años sería de 2 años para los varones (3 años para las mujeres) superior a la calculada respecto al escenario que considera las tasa de prevalencia de los extranjeros residentes equivalentes a las de la población no inmigrada32.

DiscusiónEl debate sobre el fenómeno de la inmigración en la población española y sus relativas consecuencias sociales, económicas y sanitarias han llevado a autoridades e investigadores a interesarse por sus efectos. Tras la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (30 de noviembre de 2006), se pretende implantar un sistema nacional de dependencia que complete el “cuarto pilar” del Estado de bienestar. Con el aumento de población extranjera residente, España también deberá atender las coberturas básicas de dependencia que este colectivo necesite. Por esta razón, si se intenta estimar el coste de la dependencia a medio plazo para la población española deberemos tener en cuenta la participación del colectivo de extranjeros residentes y estimar con precisión el incremento (o decremento) de los costes respecto a los que se están barajando en la actualidad.

Para evaluar la esperanza de vida en salud y en la discapacidad de la población extranjera residente, sería necesario trabajar con las tablas de mortalidad y de prevalencia de la discapacidad de ese colectivo, pero ello no es posible debido a la insuficiente información estadística disponible sobre los llegados a España. En este trabajo, con el objetivo final de acotar el impacto que tiene la incorporación del colectivo de extranjeros residentes sobre la esperanza de vida y la esperanza de vida en discapacidad de la población española, se plantean escenarios extremos para la mortalidad y las tasas de prevalencia de ese colectivo.

Los resultados obtenidos, basados en los supuestos más pesimistas, constituyen un caso límite y establecen una cota difícil de alcanzar. A pesar de ello, se constata que incluso para los escenarios más negativamente extremos, el impacto de los inmigrados en la esperanza de vida en salud es insignificante. Por consiguiente, se desprende que la incorporación de la población extranjera residente a la población española no dará lugar a un incremento relativo sustancial de los costes sanitarios ni de los costes asociados a la dependencia.

FinanciaciónEste ha recibido una ayuda del Ministerio de Educatión y Ciencia/FEDER SEJ2007-63298.