En los últimos 10 años se ha visto un importante progreso en el campo de la uroginecología. Esto resulta evidente al considerar los avances en el diagnóstico y tratamiento del prolapso genital. Lamentablemente, gran parte de los urólogos femeninos, ginecólogos y uroginecólogos podrian asociar este avance con la sucesiva implementación de nuevos procedimientos quirúrgicos que han sido introducidos con un interés comercial, sin contar con resultados de estudios clinicos que avalen su uso. Esto resulta peor aún si consideramos el limitado conocimiento que todavia se tiene de la etiología y fisiopatología del prolapso de los órganos pélvicos. Sin embargo, esta última década trajo consigo un progreso importante en el diagnóstico, junto a un incremento considerable en el estudio clínico de la etiología de las disfunciones del piso pélvico. En este artículo discutiremos los últimos adelantos, y su importancia, tanto en la práctica clinica como investigación de la obstetricia y ginecología, enfocándonos en el diagnóstico y tratamiento del prolapso genital.

The last decade has seen substantial progress in the field of pelvic floor medicine. Nowhere is this more obvious than in the diagnosis and treatment of female pelvic organ prolapse.

Unfortunately, most female urologists, gynaecologist and urogynaecologists would identify this progress mainly through a succession of new surgical procedures that have been introduced by commercial interests, without proper outcome data, and mostly without even a basic understanding of pathophysiology. The latter is not particularly surprising, given how limited our knowledge on the aetiology and pathophysiology of prolapse still is. However, this last decade has also brought substantial progress in diagnostics, with a concomitant boost for clinical research into the aetiology of pelvic floor disorders. In this paper we’ll discuss recent developments and their importance for both research and clinical practice in Obstetrics and Gynaecology with focus on the diagnosis and treatment for pelvic organ prolapse.

El prolapso genital es un problema muy común que tiene una prevalencia estimada entre un 43 a 76% de la población femenina general. En un 3 a 6% de las pacientes que padecen de prolapso, el descenso de alguna de las paredes vaginales llega o desciende por debajo del himen (1, 2), y el riesgo que enfrentan de ser sometidas a una cirugía por esta condición oscila entre el 10 a 20% (3, 4). Uno de los grandes problemas que se debe enfrentar es la alta tasa de recurrencia que se presenta luego del tratamiento quirúrgico de esta condición, estimándose que hasta 1/3 de las pacientes que se someten a cirugía han sido llevadas a pabellón previamente para corregir el mismo problema (4). Todo esto implica un fuerte impacto en la calidad de vida de estas mujeres en lo social y en lo económico. No resulta sorprendente, entonces, que debido a los pobres resultados que se tienen en la actualidad en el manejo quirúrgico del prolapso genital, particularmente del compartimento anterior, se estén desarrollando nuevas técnicas operatorias que buscan como objetivo mejorar los resultados a largo plazo para este tipo de pacientes. Sin embargo, para lograr esta meta resulta fundamental, en primer lugar, llegar a comprender la fisiopatología del prolapso de los órganos pélvicos. Esta no es una tarea sencilla, pero con el avance de la tecnología en esta área poco a poco podremos tener un conocimiento más acabado de este importante problema.

El uso de la Resonancia nuclear magnética (5) junto al ultrasonido 3D y 4D (6, 7) han resultado herramientas esenciales para avanzar en el conocimiento de la anatomía y función del piso pélvico. Estas recientes técnicas imaginológicas nos han enseñado a cómo usar nuestros sentidos, tanto visión como palpación de manera más eficiente, y de esta forma a diagnosticar anormalidades que eran completamente desconocidas hasta hace tan solo 10 años. En esta revisión se pretende dar cuenta del estado actual del diagnóstico clínico e imaginológico del prolapso genital y se entregará una visión de su abordaje terapéutico con una mirada particular hacia el futuro.

DiagnósticoEn el año 1996 la introducción del “Pelvic Organ Prolapse Quantification System“ o POP-Q de la International Continence Society (ICS), estandarizó la forma en que se evalúa clínicamente el prolapso Genital [8]. Sin embargo, su introducción en la práctica clínica diaria no fue fácil. En el año 2004, 8 años luego de su introducción, sólo un 40% de los miembros de la ICS y la American Urogynecologic Society (AUGS) lo utilizaban en su práctica clínica habitual y sólo un 60% para el reporte en la investigación [9]. En la actualidad, se estima que existe un importante grupo de especialistas que aún no se sienten familiarizados con esta clasificación. Una explicación a este fenómeno se puede encontrar en lo complejo que inicialmente resulta su aplicación para la mayoría de los ginecólogos, lo que ha motivado el desarrollo de versiones simplificadas del POP-Q (10). A pesar de ello, ésta es la clasificación más utilizada en la actualidad para el reporte clínico de esta condición, la cual ha permitido estandarizar los estadios del prolapso en la literatura internacional.

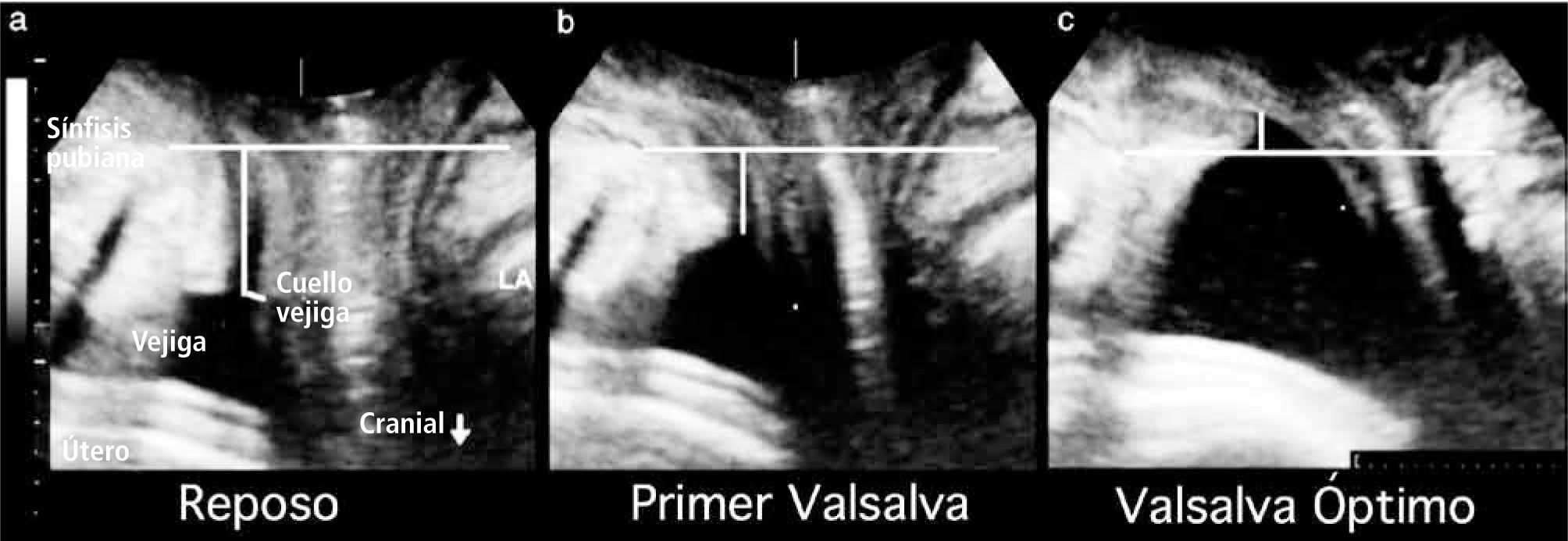

Un factor muy importante a tener en consideración es que el descenso de los órganos pélvicos puede ser enmascarado o subdiagnosticado si es que la paciente no realiza una maniobra valsalva adecuada (breve y/o de poco esfuerzo), o presenta la co-activación del músculo elevador del ano en el momento en que se evalúa (11). Lamentablemente la descripción original del POP-Q no repara en estos importantes puntos a tener en cuenta durante la evaluación de estas pacientes. La ultrasonografía 2D puede ayudar a determinar en forma objetiva el grado del descenso del los órganos pélvicos y además permite detectar fácilmente cuando la paciente contrae el piso pélvico al mismo tiempo que realiza la maniobra de valsalva (Fig 1). Este problema puede ser corregido inmediatamente al realizar biofeedback visual con la paciente, de manera tal que el máximo descenso de los órganos pélvicos pueda ser evidenciado. La estandarización de la maniobra de valsalva no ha sido un tarea sencilla, de hecho, los estudios que han enfocado este problema no han conseguido resultados adecuados. El factor tiempo pareciera ser fundamental en este proceso, es por ello que la paciente debería sostener el pujo por al menos 5 segundos para no enmascarar el desarrollo del prolapso (12).

Traducido de: Efecto de la co-activación del músculo elevador del ano en el descenso del cuello vesical. Vista medio sagital en reposo (a), primera maniobra de valsalva enmascarada por la co-activación del músculo elevador (b) y valsalva óptima luego del biofeedback con la paciente (c). Las líneas horizontales indican el margen inferior de la sínfisis del pubis. Las líneas verticales indican el cuello vesical. Es evidente que el cuello vesical desciende más al optimizar la maniobra de valsalva. LA, elevador del ano. Con autorización de Dietz et al. (11).

Mientras que la primera referencia al trauma del elevador del ano data del año 1943 (13), la comprensión de que las anormalidades detectadas por estudios de imágenes del piso pélvico se debían al trauma sufrido por este músculo durante el parto tiene menos de 10 años (14, 15).

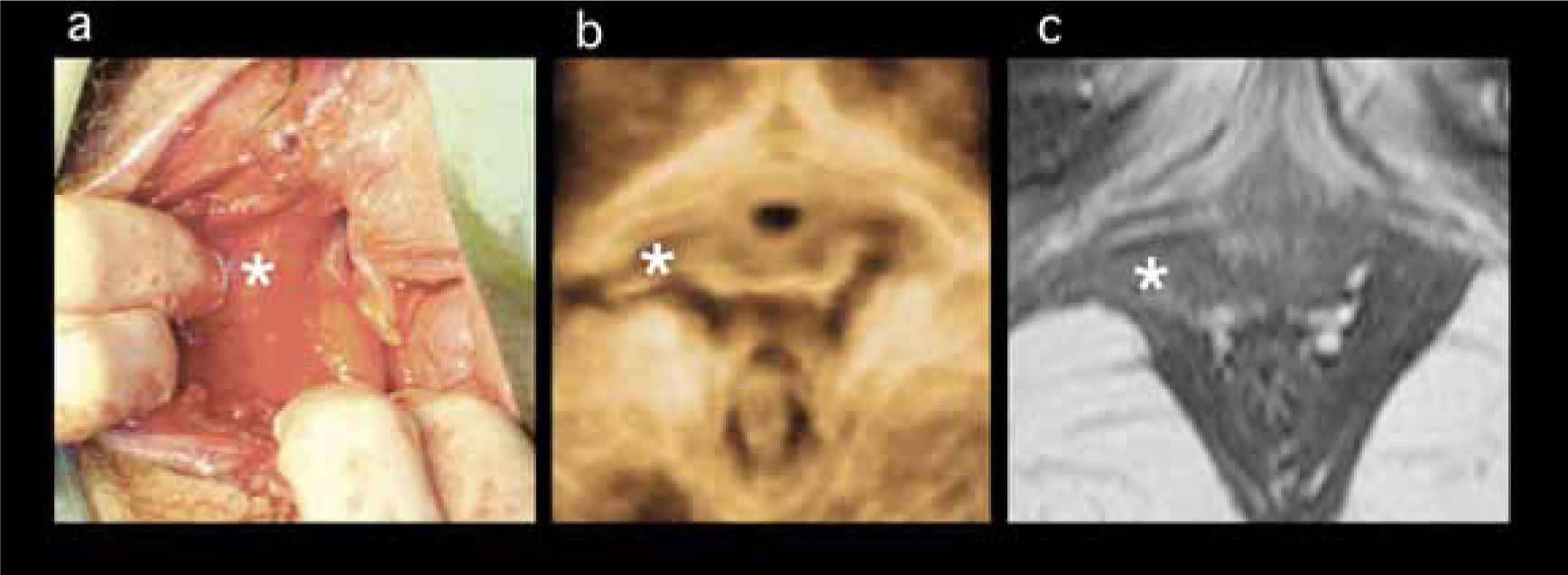

Este tipo de trauma del piso pélvico resulta incluso más común que el daño que puede sufrir el esfínter anal durante el parto, y esto podría tener un significado clínico más importante aún en el largo plazo como agente etiológico de las disfunciones del piso pelviano. En el 10 a 30% de las mujeres que tienen un parto vaginal, el haz puborrectal del elevador del ano se desprende traumáticamente del cuerpo y borde inferior del pubis (avulsión) (16), dando como resultado un defecto anatómico que ocasionalmente puede ser identificado durante la misma atención del parto (17) (Figura 2). Este tipo de lesión puede ser detectada clínicamente mediante la palpación digital (18) y demostrado por medio de imágenes a través de la resonancia nuclear magnética (19) y de la ultrasonografia transperineal 2D (20) y 3D/4D (21) (Figura 3).

Avulsión del lado derecho del músculo puborrectal luego de un parto vaginal de término. La imagen de la izquierda (a) muestra la apariencia inmediatamente post parto, con la avulsión del músculo expuesta por un gran desgarro vaginal. El músculo desgarrado se retrae y esto es visible entre los dedos del operador a las 6 y 7h de los punteros del reloj. La imagen del medio (b) muestra el volumen renderizado (plano axial del ultrasonido 3D del piso pélvico) 3 meses post parto, y la imagen de la derecha (c) muestra los hallazgos en la Resonancia nuclear magnética a los 3,5 meses post parto. Con autorización de: Dietz H. Et al.(17).

El diagnóstico de la avulsión del elevador del ano tiene un importante impacto clínico, ya que pareciera jugar un rol fundamental como agente etiológico en el prolapso genital. La primera serie que comparó imágenes del piso pélvico en su estado antenatal y postnatal fue publicada en el año 2005 (22), y la principal consecuencia de estos defectos, prolapso del compartimento anterior y central, fueron descritos a partir del año 2006 (23, 24). Han pasado tan solo 2 años desde que el trauma del elevador del ano fuera asociado además como uno de los principales factores de riesgo para la recurrencia del prolapso genital (25), un hallazgo que ha sido confirmado por al menos 4 otros estudios (26-29). Es por este motivo que el diagnóstico de la “avulsión” del elevador del ano es un hecho clínico muy importante que debería ser considerado al momento de evaluar a este tipo de pacientes y que no se encuentra actualmente incluido en la clasificación POP-Q.

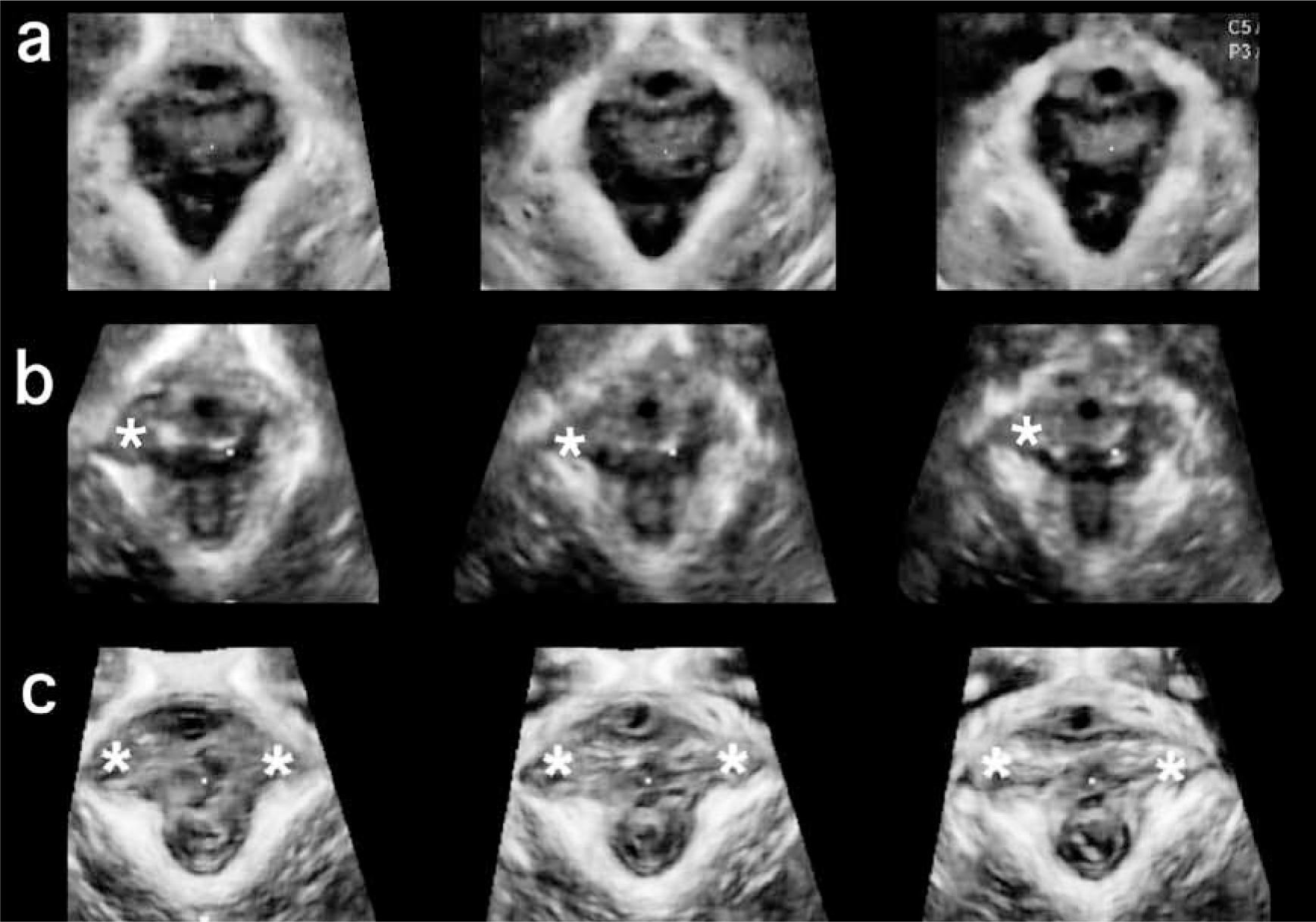

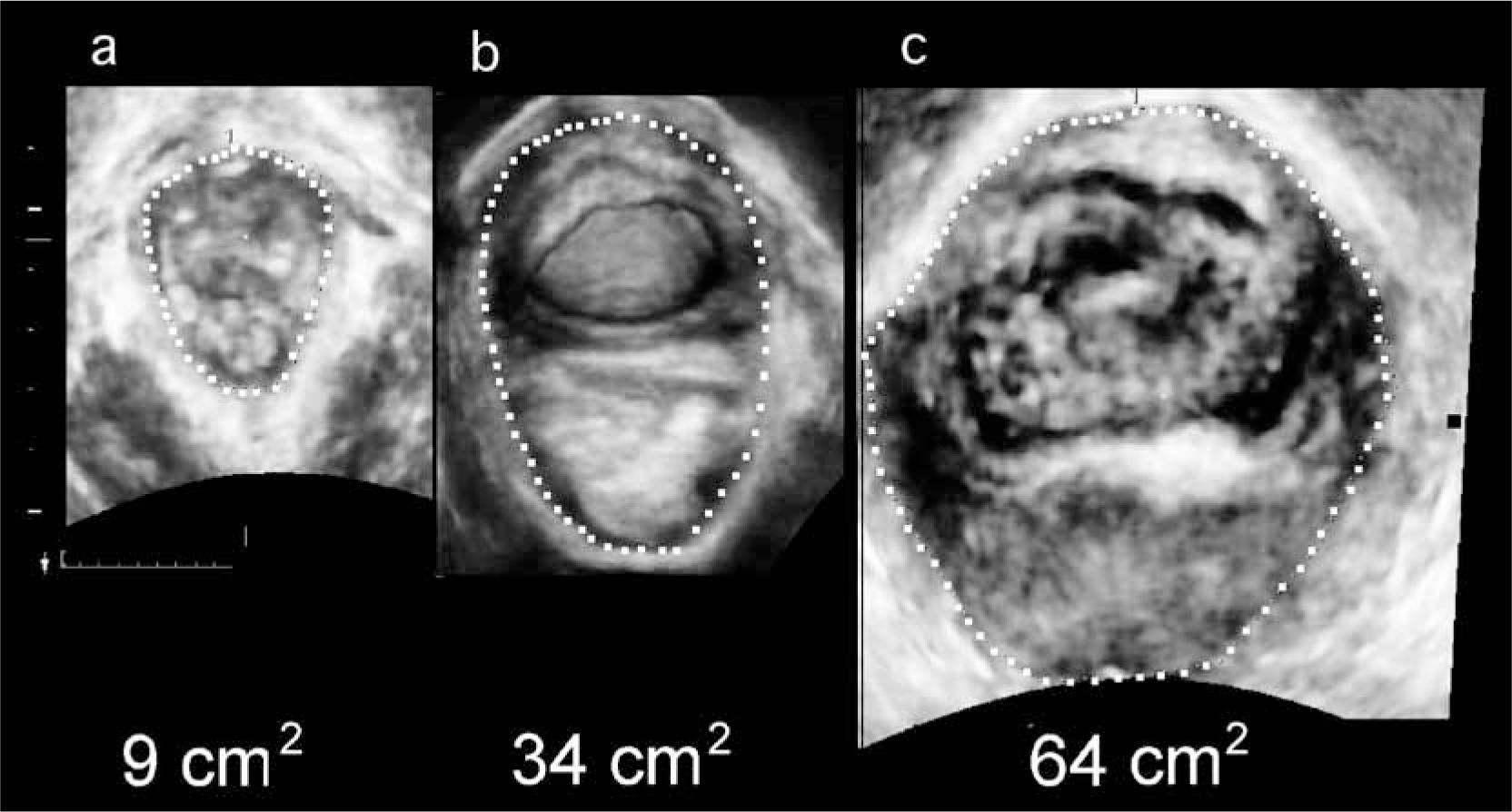

Junto a esto, hoy sabemos que el daño post parto que potencialmente puede sufrir el músculo elevador del ano no sólo incluye desgarros que son macroscópicamente visibles, sino que también incorpora la sobre distensión del hiato genital, y esto pareciera afectar incluso a más mujeres que la misma avulsión del elevador (Figura 4). Si consideramos al hiato urogenital como el mayor potencial portal herniario del cuerpo humano femenino, la excesiva distensión del hiato del elevador o “balonamiento” (término original en inglés “ballooning”) se encuentra directamente asociado al desarrollo del prolapso genital (30), y su efecto pareciera ser independiente al de la avulsión del elevador (31). De hecho, la presencia de balonamiento pareciera ser un factor independiente para la recurrencia del prolapso genital (datos personals aún no publicados). Una gran ventaja que tiene la clasificación POP-Q es que con las simple medida de hiato genital (Hg) sumado al cuerpo perineal (Cp), se puede tener una muy buena correlación con la sobre distensión del hiato del elevador (32). El punto de corte de estas medidas (Hg + Cp) para la normalidad del hiato es de 7 cm (32), lo que pudiera resultar de gran ayuda en el enfrentamiento terapéutko de estas mujeres. De esta manera, al momento de realizar la evaluación clínica del prolapso genital es importante considerar la presencia de avulsión del elevador del ano y de la excesiva distensión del hiato genital. La ultrasonografia del piso pélvico puede ser, en este sentido, una herramienta muy útil para la correlación clínica de estos hallazgos.

Ultrasonido 3D transperineal en el plano axial que muestran el área del hiato del elevador durante la maniobra de valsalva, representada por la linea punteada. La imágenes de izquierda a derecha muestran un hiato normal con área de 9 cm2 (a), balonamiento moderado de 34,4 cm2 (b) y severo de 64 cm2 (c) en pacientes con prolapso sintomático).

La utilidad del estudio urodinámico multicanal en las pacientes que presentan prolapso genital ha sido ampliamente debatido. En la visión del autor, este examen se debería considerar para toda paciente en que se sospeche de disfunción del vaciamiento vesical y en aquellas con prolapso avanzado mayor a estadio ll que serán sometidas a cirugía donde pudiera detectarse la presencia de incontinencia de orina de esfuerzo oculta (33). Sin embargo, para este tipo de evaluación el estudio con una cistometria simple puede ser suficiente. Si el contexto del estudio de la paciente se enmarca en el área de la investigación, entonces sería recomendable contar con este examen para hacer más objetiva la comparación de los resultados.

TratamientoEl abordaje terapéutko del prolapso genital dependerá de la severidad de los síntomas que acompañan a esta patologia, junto al estado de salud y los deseos de la paciente. Dentro de las alternativas existentes se encuentran el manejo conservadory el manejo quirúrgico.

Manejo conservadorEl manejo conservador es una alternativa válida para cualquier mujer que presenta este tipo de patologia. Sin embargo, puede ser la única opción disponible para un grupo de pacientes que por razones médicas o personales no pueden o desean someterse a una ciruaía para la resolución de su problema. Se ha descrito una amplia gama de dispositivos mecánicos para el tratamiento del prolapso (34). Estos se remiten al uso de pesarios vaginales que usualmente son fabricados de material plástico (silicona) y que se encuentran disponibles en distintas formas y tamaños. Su elección se basará en el tipo y estadio del prolapso, junto a las características anatómicas de la paciente. Estos dispositivos son insertados y dejados en el interior de la vagina por el médico tratante, de manera tal que se logre reducir el prolapso y de esta forma aplacar los sintomas que éste genera. Algunas pacientes podrán retirary reinsertar el pesario por su propia cuenta para poder aplazar los controles médicos. A pesar de ello, el control regular de estos dispositivos resulta obligatorio debido a que, desafortunadamente, pueden ser objeto de potenciales complicaciones. Estas incluyen la secreción vaginal permanente debido a una infección, inflamación de las paredes vaginales por reacción al cuerpo extraño o debido a la erosión de las paredes vaginales, que podria tener como consecuencia última el desarrollo de una fistula vésico-vaginal (35) o recto-vaginal (36). Para reducir la ocurrencia de estas complicaciones se recomienda el uso concomitante de estrógenos locales, para de esta forma mejorar las condiciones locales de la mucosa vaginal. Sin embargo, no existe evidencia suficiente para avalar su uso en forma perentoria.

La kinesiologia del piso pélvico también representa una alternativa terapéutka válida en el manejo del prolapso genital (37). Su beneficio se observa especialmente en aquellas pacientes con estadios iniciales, ya que puede ayudar a reducir de los síntomas generados por el prolapso. Sin embargo, en la mayor parte de los casos la kinesiología no representa en sí la solución definitiva al problema. De esta manera, el entrenamiento de la musculatura del piso pélvico puede se utilizada en el manejo pre y post quirúrgico del prolapso genital como apoyo terapéutico (38).

Manejo quirúrgicoSe han descrito múltiples técnicas quirúrgicas para el tratamiento del prolapso genital, con abordajes tanto por vía vaginal como por vía abdominal. Estas pueden ser diferenciadas entre aquellos procedimientos que buscan mantener la funcionalidad de la vagina (técnicas reconstructivas) y aquellas que no pretenden este objetivo (técnicas obliterativas).Actualmente, el amplio espectro de técnicas reconstructivas disponibles varian desde la reparación del las estructuras anatómicas nativas de sostén con materiales de sutura reabsorbibles hasta el uso de mallas sintéticas no reabsorbibles para proporcionar el sostén necesario a los órganos pélvicos prolapsados.

Como ya se ha mencionado, la recurrencia del prolapso es considerablemente elevada, particularmente en el compartimento anterior. Se estima que hasta un tercio de las cirugías reconstructivas del piso pélvico realizadas son a consecuencia de previos fracasos quirúrgicos (4). Por esta razón, no es ninguna sorpresa que exista una carrera por la búsqueda de soluciones quirúrgicas innovadoras que proporcionen mejores tasas de éxito en el tratamiento del prolapso genital. El uso de mallas sintéticas (básicamente de polipropileno) en el compartimento anterior pareciera alcanzar este objetivo. Sin embargo, las tasas de recurrencia en ciertos grupos seleccionados aún se mantienen inaceptablemente elevadas (27). Es necesario destacar que existen importantes aspectos en contra al uso de mallas, donde se incluyen complicaciones como la erosión vaginal y los síndromes de dolor pélvico crónico que pueden ser muy dificiles o incluso imposibles de tratar (39). Muchas de estas complicaciones requerirán de un nuevo procedimiento quirúrgico para su resolución. En un reciente artículo de opinión, adversarios al uso de mallas predicen “la tormenta perfecta” (40) de las consecuencias médico-legales, y pareciera existir dos campos opuestos al respecto, los usuario y no usuarios de mallas. Este artículo pareciera ignorar el hecho de que la mayoría de los colegas se encuentran en un plano intermedio, buscando la forma de abordar el verdadero problema de la alta tasa de recurrencia del prolapso genital. Esto también es cierto para una reciente publicación de la Food and Drug Administration (FDA) (41), la cual ignora la posibilidad de seleccionar criteriosamente a las pacientes para el uso de mallas. Esto sumado a las fuertes amenaza médico-legal existentes, han hecho que una de las empresas líderes fabricante de mallas retirara del mercado muchos de sus productos.

En este contexto resulta innegable la necesidad de limitar el uso de mallas a mujeres con un riesgo elevado de recurrencia. Varios estudios han investigado los factores de riego que pudieran estar involucrados en este problema. Las mujeres jóvenes (42, 43), la historia familiar de prolapso (29), el prolapso genital en estadios avanzados (29, 42-44), la contracción débil de los músculos del piso pélvico, el antecedente de histerectomía, un índice de masa corporal elevado, la historia de cirugías previas de prolapso, un hiato genital sobre la media, la avulsión del elevador del ano y la presencia de “balonamiento” parecieran encontrarse asociados con un mayor riesgo de recurrencia. De esta manera, la información del estado del piso pélvico nos puede ayudar en la selección de aquellas mujeres para el uso de mallas. En este sentido, la imaginología, y en especial la ultrasonografía 3D-4D del piso pélvico, puede contribuir de manera sustancial en la individualización de estas pacientes por medio del diagnóstico de la avulsión del elevadory la excesiva distensión del hiato genital o “balonamiento”. El autor reportó 83 mujeres con un seguimiento en promedio de 4,5 años luego de un colporrafia tradicional, con un tasa de recurrencia (estadio 2+ del compartimento anterior) del 40% y un riesgo relativo de 2,9 en mujeres que presentaban avulsión del elevador (25). Weemhoff et al, encontró un riesgo relativo de 2,4 para recurrencia en 156 mujeres vistas en promedio 31 meses luego de una colporrafia anterior, con una tasa de recurrencia promedio del 51 %. El impacto de la avulsión del elevador del ano ha sido confirmada a través de la resonancia nuclear magnética. Morgan et al. reportó una serie de 83 mujeres evaluadas 6 semanas luego de una cirugía vaginal para la corrección del prolapso, mostrando un resultado anatómico deficiente en aquellas mujeres que presentaban avulsión del elevador. El potencial predictor que tiene la avulsión del elevador del ano en la recurrencia del prolapso genital pareciera aplicarse incluso en mujeres en que se ha utilizado mallas en el compartimento anterior, como Wong et al. lo reportó en una serie de 219 mujeres con un seguimiento promedio de 2,1 años luego de uso de kit de mallas comerciales Prolift® y Perigee® (27).

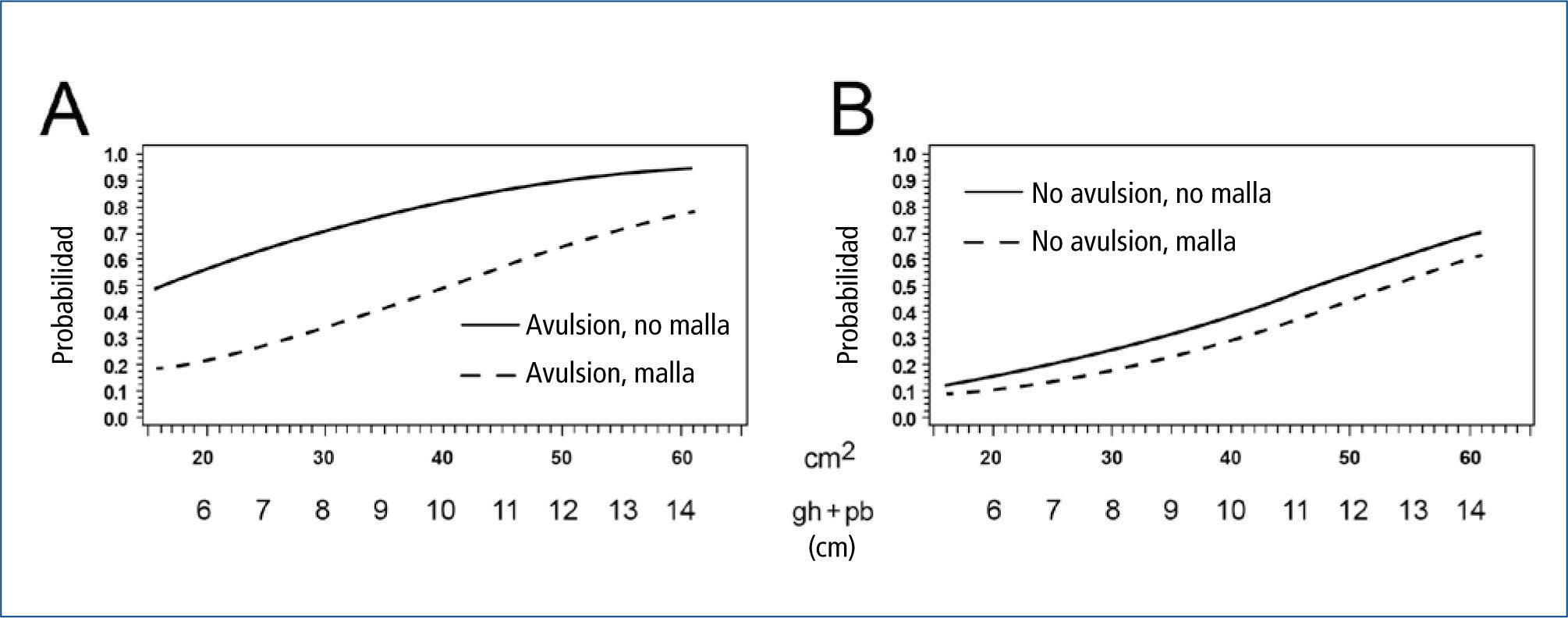

De esta forma, gracias a la ayuda del ultrasonografia del piso pélvico es posible estimar en forma más certera la probabilidad que tiene una mujer de presentar recurrencia del prolapso genital, de esta manera el consentimiento informado puede basarse en la información personal de cada paciente en particular (45) (Figura 5).

Riesgo de recurrencia (OR) del prolapso genital luego de 2,5 años post colporrafia anterior (A) y de colporrafia anterior más malla (B) en relación al área del hiato (cm2) y de la avulsión del elevador. Gh +Pb en cm. Con autorización de: Rodrigo N, et al.(45).

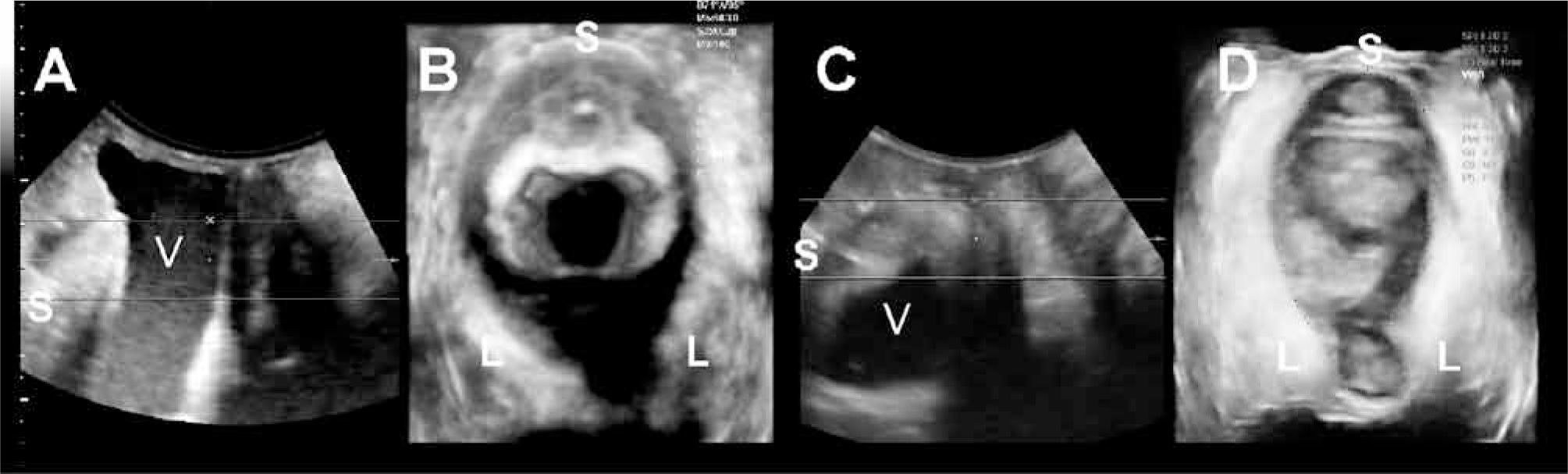

Como se mencionó previamente, el hiato genital resulta ser el mayor portal herniario presente en el cuerpo de la mujer. Resulta lógico, entonces, desarrollar alguna técnica quirurgica que permita reducir su tamaño en aquellas pacientes en que se distiende en forma patológica. Si fuera posible conseguir este objetivo, la carga que debe soportar el piso pélvico cada vez que la mujer aumenta su presión intra-abdominal se vería reducida, y de esta forma la tasa de recurrencia podría ser disminuida. Ninguna técnica descrita hasta la fecha ha logrado este propósito. El autor acaba de concluir un estudio piloto que incluyó a 100 pacientes que fueron sometidas a cirugía para la corrección del prolapso en donde se utilizó un sling Pubo-rectal. Esta técnica mostró que es posible reducir significativamente el área del hiato del elevador en valsalva al utilizar un sling de polipropileno que es insertado en las fosas isquiorrectales y anclado a través de los agujeros obturadores a la rama inferior del pubis (datos aún no publicados) (Figura 6). Los resultados preliminares parecieran ser alentadores. Sin embargo, para poder probar la hipótesis formulada de manera definitiva, se acaba de iniciar un estudio prospectivo randomi-zado multicéntrico en 5 centros hospitalarios de Australia. Este nuevo procedimiento quirúrgico abre una ventana de esperanza en la cirugía reconstructiva del prolapso genital.

Reducción del hiato de 35 a 22 cm2 3 meses luego de la inserción del sling puborrectal. Plano medio sagital (A) y axial (B) durante valsalva antes de la cirugía y plano medio sagital (C) y axial (D) 3 meses luego del procedimiento. 5 sínfisis del pubis, V vejiga, L elevador del ano.)

Si bien es cierto, la evaluación de las pacientes con patologías uroginecológicas, y en especial aquellas que presentan prolapso genital, puede ser realizada en forma clínica, es recomendable incluir el estudio imaginológico dentro de la aproximación diagnóstica inicial. Esta práctica evitaría la omisión de importantes hallazgos que pudieran ayudar en el manejo adecuado y selectivo de las paciente que lo padecen. El ultrasonido es particularmente una herramienta con la cual los ginecobstetras han estado familiarizados desde largo tiempo, por lo que su aplicación en el estudio del piso pélvico no debería representar un real problema. Por otro lado, es cierto que la resonancia nuclear magnética también reviste una alternativa para el estudio del prolapso genital, sin embargo, dado su elevado costo y las desventajas técnicas de su ejecución ésta queda relegada a un segundo plano.

En los próximos años el avance de las técnicas imaginológicas permitirán alcanzar un conocimiento más detallado de la etiología y fisiopatología de las disfunciones del piso pélvico, lo que contribuirá de manera significativa al manejo más eficiente de este tipo de patologías, especialmente del prolapso genital.

El debate sobre el manejo quirúrgico del prolapso de órganos pélvico se encuentra abierto. Es necesario ampliar nuestros horizontes para encontrar la mejor alternativa indicada para cada paciente en particular, donde sea posible individualizar su tratamiento. Siempre se debe tener en cuenta la responsabilidad profesional en la torna de decisiones quirúrgicas, evitando utilizar técnicas que no cuenten con el respaldo científico suficiente. La investigación responsable de cada innovación en la cirugía del piso pélvico es fundamental antes de su aplicación fuera del contexto científico. Queda la esperanza que el estudio de nuevas técnicas operatorias permitan encontrar respuesta a la alta tasa de recurrencia que el prolapso genital aún sostiene. De esta manera, se podrá mejorar la calidad de vida de estas mujeres de manera más eficiente, ya que se debe recordar que ésta es la meta buscada.

“Hans Peter Dietz ha recibido una donación educativa sin restricciones por parte de GE Medical”.