La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha requerido de cambios profundos en los métodos docentes y en las formas de trabajo de los estudiantes. Teniendo en cuenta la importancia del alumnado en este proceso, el objetivo de este artículo es conocer las valoraciones que hacen los estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla sobre el nuevo modelo formativo derivado de la implantación del EEES. El enfoque metodológico ha sido cualitativo y la técnica de investigación utilizada para la recogida de datos fue los grupos de discusión, 4 grupos en total. Los resultados más relevantes indican que los estudiantes valoran los aspectos positivos y negativos del nuevo modelo implantado por el proceso de convergencia respecto al aprendizaje centrado en competencias, el trabajo autónomo, las tutorías y los sistemas de evaluación. Por último, se identifican algunas cuestiones de mejora para la puesta en marcha de este modelo.

The European Higher Education Area (EHEA) has demanded deep transformations in teaching methods and in the way students work. What are the mindsets of students regarding the training model within this relatively new framework? Given the importance of the students in this process, in this paper we analyze the results of a study carried out at the University Pablo de Olavide of Seville on students¿ evaluation about the new training model. A qualitative methodology, based on discussion groups, is used. Four focus groups were set up. The key results of the study indicate that students evaluate the positive and negative aspects of the model proposed by the implementation of the convergence process, namely: training based on competences, the autonomous learning, the assessment of tutorial systems, and the new evaluation methods. Finally, we identify certain issues for the improvement in the execution of this model.

Desde hace más de una década, la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un cambio en el modelo formativo en la educación superior en Europa (De Miguel, 2006).

En el contexto español, la implantación de dicho modelo ha sido impulsada tanto desde el nivel político como desde el académico y se le han dedicado bastantes recursos materiales y humanos. A nivel legislativo, contamos con unos marcos de referencia claros que han facilitado la transición a este nuevo modelo (Real Decreto, 2003). Sin embargo, los procesos legislativos son ciertamente más fáciles de manejar que los cambios en actitudes, prácticas y valores.

Si revisamos la literatura en este ámbito, además de las transformaciones en la estructura de las enseñanzas (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos [ECTS]) o la creación del suplemento al título, lo que más caracteriza esta reforma es la transformación profunda del modelo formativo. El aprendizaje por competencias es sin duda uno de los elementos sustanciales del modelo propuesto por el EEES (Biggs, 2005; Huber, 2008; Rué, 2007).

A partir de la revisión de la literatura hemos delimitado que las transformaciones formativas más novedosas se caracterizan por el aprendizaje centrado en competencias, el trabajo autónomo del estudiante, el refuerzo de las tutorías académicas y los sistemas de evaluación más pertinentes donde el verdadero protagonista es el estudiante (Buscà, Cladellas, Calvo, Martín, Padrós y Capllonch, 2011; De Miguel, 2006). Este modelo ha representado una oportunidad de transformar el concepto tradicional de formación, permitiendo un modelo más acorde con las demandas sociales y con las necesidades formativas del alumnado. Su desarrollo ha demandado un cambio profundo de cultura que ha afectado tanto a profesores como a estudiantes.

A más de 10 años vista de la Declaración de Bolonia (1999) este trabajo se propone avanzar en el estudio global de los aspectos directamente relacionados con los procesos didácticos derivados de este modelo y aportar datos empíricos que puedan servir como orientación para adoptar acciones futuras.

Marco teóricoEl desarrollo del EEES ha supuesto una serie de cambios importantes en el modelo de enseñanza y aprendizaje en la universidad. En este apartado se revisan algunos de ellos, en concreto: trabajo autónomo del alumnado, aprendizaje centrado en competencias, refuerzo de la tutoría académica y cambio en los sistemas de evaluación.

En primer lugar, el trabajo autónomo del estudiante se deriva de la implantación del sistema ECTS, basado en la dedicación de trabajo que el estudiante necesita, fuera y dentro del aula, para la consecución de los objetivos de un programa. En palabras de Tejada y López (2012), esto último está vinculado a una filosofía de aprendizaje constructivista, donde se requiere un cambio en las metodologías educativas que tradicionalmente venían aplicándose en la clase magistral. Es el alumno el que con su esfuerzo y con su trabajo continuado debe adquirir los conocimientos y desarrollar las competencias y habilidades que le garanticen un exitoso futuro profesional. En consecuencia, se hace necesaria una descripción más detallada de las tareas a realizar por el estudiante que orienten su aprendizaje autónomo (Broc, 2011; Comisión Europea, 2004).

En línea con lo señalado, existen estudios que relacionan las variables metacognitivas (gestión del tiempo y regulación del esfuerzo) y volitivas (incentivos de base negativa) como predictoras del rendimiento académico. En un estudio de Broc (2011) con una muestra de universitarios de 3.° de Magisterio se encontró que las variables que mejor discriminaban entre grupos de rendimiento (alto, medio y bajo) son variables de aprendizaje, como la gestión del tiempo, la regulación del esfuerzo y la autorregulación metacognitiva. Así, las investigaciones recientes insisten en la necesidad de desarrollar en los estudiantes la capacidad para regular sus propios procesos de aprendizaje. Entre otros pueden consultarse los trabajos de Boekaerts, Pintrich, y Zeidner, 2000; De Miguel, 2006 y Railton y Watson, 2005 o de autores como Rué (2009) que insisten en este aprendizaje como un proceso continuo a lo largo del tiempo. Las investigaciones demuestran que el sistema ECTS afecta la manera de aprender, donde el aprendizaje es más personalizado y centrado en una visión constructivista y significativa para el estudiante (Rodríguez-Izquierdo, Guerra y Herrera, 2009).

Las investigaciones también subrayan el apoyo que los entornos digitales aportan para potenciar el aprendizaje autónomo (Forest y Altbach, 2006). Así, los estudiantes que tienen más control sobre su aprendizaje tienden a estar más motivados, ven la importancia de aquello que aprenden y adoptan un enfoque en profundidad en su aprendizaje.

En segundo lugar, otra gran novedad a la hora de construir un curriculum óptimo en la enseñanza universitaria ha sido como afirma Rauhvargers (2011) el aprendizaje centrado en competencias que debe adquirir el estudiante. Según Rué (2007), el modelo formativo que propone el EEES rompe con el concepto tradicional lineal del profesorado: contenidos, métodos de enseñanza y sistemas de evaluación. En este modelo, los métodos de enseñanza y los sistemas de evaluación se definen paralela e integradamente en función de las competencias u objetivos a alcanzar (entre otros, De Miguel, 2006). Esto ha conllevado repensar las asignaturas a partir de las competencias del perfil de la titulación, las competencias transversales de la titulación y las competencias específicas de la asignatura.

El término competencia ha generado en las últimas décadas un cambio cualitativo en la forma de entender el aprendizaje en la educación superior. Aunque la literatura sobre competencias profesionales es extensa, el uso del concepto ha sido bastante confuso e impreciso. No existe un consenso al respecto y, a pesar de esta ambigüedad terminológica, el término ha sido incorporado al ámbito educativo. Numerosos autores (Cano, 2008; Corominas, Tesouro, Capell, Teixidó, Pèlach, y Cortada, 2006; De Miguel, 2006) han hecho una revisión del mismo. Una de las conclusiones más destacables de los distintos estudios es que las competencias implican un saber hacer complejo resultado de la integración de conocimientos, habilidades y actitudes, utilizados eficazmente en diferentes situaciones (Rodríguez-Izquierdo, 2008). Se trata de conseguir unos objetivos de formación que contemplen tanto la adquisición de conocimientos como la capacitación de los alumnos para resolver problemas profesionales de manera eficiente.

Sobre esta cuestión, además, se ha trabajado con la intención de concretar las competencias fundamentales que han de tener los estudiantes universitarios. En este sentido, en el estudio de Corominas et al. (2006), una muestra de 277 profesores responden un cuestionario en el que valoran la importancia en el perfil de formación de cada una de las 10 competencias genéricas seleccionadas y las vías preferentes de intervención (curricular o currículum paralelo). Se evidencia una positiva aceptación de parte del profesorado de la formación de competencias genéricas, aunque queda patente la reticencia a incorporarlas en el propio currículum académico y las carencias en su preparación docente.

A nivel metodológico, la formación en competencias también refuerza el paso de una actividad hasta ahora fundamentalmente centrada en el profesorado a una concepción basada en el papel activo del alumnado (Harvey y Knight, 1996). En este marco es fundamental que el profesorado universitario se preocupe por reaprender a enseñar (Rodríguez-Izquierdo, 2003), lo que requiere un cambio en la cultura docente. Rodrigo y Almiron (2013) investigan la autopercepción de la adquisición de competencias que tienen los estudiantes de Periodismo de la Universidad Pompeu Fabra y ponen de manifiesto la existencia de contradicciones y dificultades importantes relacionadas con el proceso de aprendizaje de los estudiantes.

En tercer lugar, el trabajo por competencias va a requerir el refuerzo de la tutoría, especialmente de la tutoría académica, como componente fundamental para mejorar el aprendizaje autónomo y el aprendizaje integral del estudiante en un mundo cada vez más complejo (González y Wagenaar, 2003). En efecto, la tutoría que, de una u otra forma, siempre ha estado presente en la universidad, va a ser uno de los aspectos que es preciso readaptar e impulsar para la mejora de la calidad de la educación superior. En la literatura también se subraya su importancia como apoyo continuo en el proceso de aprendizaje del alumno y como mecanismo de mejora del rendimiento académico (Álvarez, 2008; Broc, 2011; Gairín, Feixas, Guillamón y Quinquer, 2004; Rué, 2009).

Entre las temáticas que más se han abordado desde diversos trabajos dedicados a tal fin destacan los estudios orientados a conocer la representación sobre la función que cumple la tutoría o los sistemas de orientación. En un trabajo de corte cualitativo, Lobato, del Castillo y Arbizu (2005) abordan esta temática tanto desde el punto de vista de los profesores como de los estudiantes. Señalan que se hace un uso muy reducido de la tutoría. En concreto, el alumno considera que la tutoría sirve, fundamentalmente, para orientar la asignatura (aclarar dudas, motivar al estudio, profundizar en la materia, seguimiento de trabajos, incluso como sustitutivo de la clase) y la evaluación de la misma. Asimismo, Sanz (2012) estudia la visión que el alumnado tiene de los servicios de orientación y tutoriales a través de una encuesta a 219 estudiantes. Como conclusión general del trabajo se ha de destacar la necesidad de dar a conocer mejor los servicios orientadores, así como las funciones e implicaciones de las tutorías docentes.

Ante estos planteamientos, la tutoría en el EEES plantea el reto de una mayor adaptación de docentes y discentes a este nuevo sistema, llevándonos a la consideración de que la dimensión orientadora y tutorial es uno de los eslabones consustanciales del nuevo modelo y que su desarrollo va a requerir un cambio de actitud tanto en el profesorado como en el alumnado. Por ejemplo, el estudio cualitativo de Lapeña, Sauleda, y Martínez (2011) a pesar de indicar que la acción tutorial fomenta el aprendizaje autónomo, el pensamiento y el crecimiento personal de los alumnos en su trayectoria universitaria, explicita que un conjunto de estudiantes mantiene una visión sesgada de esta actividad, hecho que no sorprende ya que por tradición en la universidad española la tutoría ha sido infrautilizada o, en todo caso, utilizada de forma reactiva para consulta de dudas puntuales. Esta investigación recoge, sin embargo, las valoraciones de los tutores sobre esta cuestión, mientras que, en este estudio, se presta atención directamente a la voz de los estudiantes.

Por último, puesto que los sistemas de evaluación deben ser coherentes con el modelo de enseñanza y aprendizaje, el EEES toma partido por modos de evaluación en los que el alumnado se convierte en agente activo. Por tanto, para evitar que el nuevo modelo formativo por competencias quede reducido a un mero discurso de intenciones, se entiende que exige de forma inherente la modificación de los sistemas de evaluación. De este modo, las investigaciones proponen la evaluación formativa que va más allá de los exámenes clásicos y que tiene en cuenta el proceso formativo de estudio personal, seminarios, trabajos en grupo, tutorías, etc. (Aranda, Pastor, Castejón y Romero (2013); Buscà et al., 2011; Fraile, López-Pastor, Castejón y Romero (2013); Inda, Álvarez y Álvarez (2008); Pérez, Tabernero, López, Ureña, Ruiz, Caplloch, González, y Castejon (2008); Rodríguez-Izquierdo, 2008) o sistemas de evaluación no meramente unidos a lo presencial (Cano, 2008, De Miguel, 2006, Ruiz, 2010) que han demostrado mejoras en los aprendizajes y resultados de los estudiantes. De la misma manera, Cano (2008) apunta que la evaluación por competencias nos obliga a utilizar una diversidad de instrumentos y a implicar a diferentes agentes. En concreto, Inda et al. (2008) presentan un estudio comparativo donde plantean el contraste entre 2 grupos evaluados de manera diferente. Uno, utilizando la forma tradicional a partir de exámenes parciales y finales y dos, con la alternativa innovadora donde se implanta la técnica del role-playing para la enseñanza-aprendizaje de la lengua francesa y la evaluación. En esta modalidad, la evaluación se realiza desde la perspectiva del alumno, del grupo y del profesor. Estos autores muestran que cuando se ponen en marcha metodologías innovadoras y se hace partícipe al alumnado en su proceso de enseñanza y evaluación, los resultados que se obtienen son por lo general mejores y más satisfactorios que cuando se sigue una metodología tradicional. Además, la valoración de una materia desde 3 puntos de vista sirve a los alumnos para desarrollar competencias de peso como la capacidad de crítica y de autocrítica y el trabajo en equipo.

Si bien las evidencias de la literatura impulsan o asumen el giro hacia sistemas alternativos de evaluación, lo cierto es que todavía existen muchas dudas y recelos. La investigación muestra que existen indicios de que todavía se trata de un aspecto no muy extendido en el marco de la docencia universitaria (Buscà et al., 2011). Martínez y Viader (2008) proponen la promoción de equipos docentes como factor necesario para el cambio de cultura que requiere esta dimensión. Asimismo, Pérez et al. (2008) presentan la experiencia de investigación-acción de un proceso de evaluación formativa y compartida en la docencia universitaria de un colectivo de profesorado universitario, analizando las ventajas y dificultades. Los autores llegan a la conclusión de que para desarrollar procesos de evaluación formativa en la docencia universitaria es básico considerar: la necesidad del cambio de mentalidad de los implicados, la carga de trabajo que genera este tipo de cambios en la práctica docente y el derecho del alumnado a poder elegir entre diferentes vías de aprendizaje y evaluación. También concluyen que se debe tener en cuenta la viabilidad para el desarrollo de este tipo de enfoques que conllevan un aumento de carga horaria en la mayor parte de los participantes.

Lo que se traduce de estas investigaciones es, por un lado, que carecemos de trabajos que planteen el estudio de estas dimensiones de manera global y, por otro, que la mayoría de los estudios son de carácter cuantitativo. En este sentido, el estudio que se presenta optó, en primer lugar, por un estudio de corte cualitativo y, en segundo lugar, por dar voz directamente al alumnado, preguntándoles por sus valoraciones sobre este nuevo modelo formativo, ya que, junto con el profesorado, son los principales protagonistas. Por ello, su opinión toma un cariz muy importante a la hora de evaluar el nuevo modelo adoptado a partir del EEES y, además, los estudios sobre las percepciones de los estudiantes sobre los cambios derivados de su implantación son más escasos que los que recogen la voz del profesorado.

ObjetivosEn este trabajo se presentan algunos resultados parciales de la fase cualitativa de un estudio más amplio en el que también se realizaron entrevistas a profesores. La finalidad de este estudio ha sido doble. Por un lado, conocer las valoraciones de los estudiantes sobre algunos elementos sustanciales del modelo formativo del EEES, tratando de identificar los cambios percibidos como más relevantes y, por otro, formular algunas propuestas de mejora orientadas a las políticas de desarrollo de este modelo.

MétodoSostenemos que cualquier metodología de investigación es válida si se aborda con la sistematización y el rigor adecuados (Yin, 2006). Dado que el propósito del estudio es valorativo, se optó por un enfoque metodológico cualitativo (Patton, 1990; Van Manen, 2003; Yin, 2006) basado en el estudio de caso. Para Stake (2005) el estudio de caso puede ser de una sola persona o de un grupo. La finalidad de esta metodología está en el análisis en profundidad a partir de un grupo de participantes con el objeto de descubrir su percepción y contribuir a la comprensión de una situación o caso (Bodgan y Bilken, 1982) posibilitando el conocimiento de la situación analizada desde su propia singularidad (Van Manen, 2003). La relevancia de este estudio depende más de la abundancia de información del caso y de las capacidades analíticas del mismo que del tamaño de la muestra (McMillan y Schumacker, 2005).

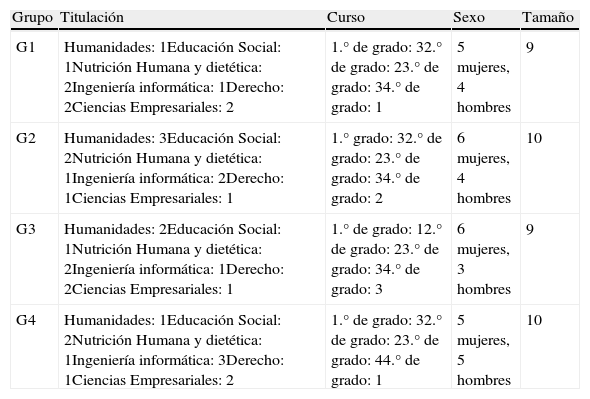

ParticipantesLos estudiantes pertenecen a distintas titulaciones de grado de la Universidad Pablo de Olavide. En cuanto al número de participantes, necesitábamos un número que permitiera la construcción de un discurso diverso donde se produjera la confrontación de diferentes perspectivas, al tiempo que existiera la posibilidad de que los sujetos tuvieran opción de debatir durante un espacio de tiempo razonable. En consecuencia, los grupos estuvieron formados por un mínimo de 7 y un máximo de 10 personas.

Finalmente, se configuraron 4 grupos en los que participaron un total de 38 estudiantes procedentes de distintas titulaciones: 7 de Humanidades, 6 de Educación Social, 6 de Nutrición Humana y Dietética, 7 de Ingeniería Informática, 6 de Derecho y 6 de Ciencias Empresariales. De los cuales, 22 eran chicas y 16 chicos entre los 19 y los 27 años. Las características de los grupos quedan recogidas en la tabla 1:

Configuración de los grupos de discusión

| Grupo | Titulación | Curso | Sexo | Tamaño |

| G1 | Humanidades: 1Educación Social: 1Nutrición Humana y dietética: 2Ingeniería informática: 1Derecho: 2Ciencias Empresariales: 2 | 1.° de grado: 32.° de grado: 23.° de grado: 34.° de grado: 1 | 5 mujeres, 4 hombres | 9 |

| G2 | Humanidades: 3Educación Social: 2Nutrición Humana y dietética: 1Ingeniería informática: 2Derecho: 1Ciencias Empresariales: 1 | 1.° grado: 32.° de grado: 23.° de grado: 34.° de grado: 2 | 6 mujeres, 4 hombres | 10 |

| G3 | Humanidades: 2Educación Social: 1Nutrición Humana y dietética: 2Ingeniería informática: 1Derecho: 2Ciencias Empresariales: 1 | 1.° de grado: 12.° de grado: 23.° de grado: 34.° de grado: 3 | 6 mujeres, 3 hombres | 9 |

| G4 | Humanidades: 1Educación Social: 2Nutrición Humana y dietética: 1Ingeniería informática: 3Derecho: 1Ciencias Empresariales: 2 | 1.° de grado: 32.° de grado: 23.° de grado: 44.° de grado: 1 | 5 mujeres, 5 hombres | 10 |

Para la recogida de datos escogimos la técnica de los grupos de discusión por su utilidad para conocer en profundidad las percepciones y opiniones desde la perspectiva de los participantes (Krueger, 1991, p. 34) y por ser definida como conveniente para la obtención de información abierta idónea para nuestro objetivo.

A continuación se especifican las diferentes fases que se llevaron a cabo a la hora de determinar la composición y el tamaño de los grupos.

Fase de preparaciónPara la configuración de los grupos seguimos el criterio de homogeneidad y heterogeneidad propuesto por Krueger (1991) que nos indica que los grupos deben ser lo suficientemente homogéneos para evitar situaciones de inhibición y condicionamiento de opiniones y, a la vez, heterogéneos con relación a la representatividad del mayor número de variables diferenciadoras dentro de un mismo colectivo. De este modo, combinamos el género, la edad, el año de carrera y la titulación de los estudiantes.

Fase de desarrolloPara el desarrollo de los grupos el consejo de representantes de alumnos nos puso en contacto con estudiantes de distintas titulaciones. Seguimos el criterio de evitar que los participantes se conocieran entre sí o al moderador para facilitar que pudieran hablar libremente. Les invitamos a «intercambiar opiniones» de manera informal aunque conocían que el propósito era una investigación sobre la formación en el EEES. Solicitamos confirmación de la participación para asegurar la asistencia al grupo de un mínimo de 7 sujetos.

En cuanto a la moderación en las sesiones se optó por la mínima participación en la discusión del grupo, limitándose a centrar el contexto de la investigación, presentar el procedimiento y delimitar el tiempo. Se formuló una pregunta inicial y se permitió al grupo debatirla libremente. Cuando la discusión decaía, el moderador formulaba una nueva pregunta, y así sucesivamente.

Para la realización de la discusión se elaboró un guión de interrogantes centrados en el análisis de: 1) aprendizaje de competencias; 2) papel de las tutorías; 3) aprendizaje autónomo y 4) los sistemas de evaluación. Cada uno de estos ámbitos fue dividido en una serie de preguntas más concretas para enfocar mejor la discusión.

Se decidió que la duración fuera de un máximo de una hora y media para que los participantes pudieran expresar su opinión con tranquilidad, sin llegar al agotamiento que genera mantener una actitud de atención e implicación durante más tiempo. La fase de recogida de datos se prolongó desde noviembre de 2011 hasta mayo de 2012.

El discurso de los participantes fue registrado en audio y posteriormente transcrito literalmente.

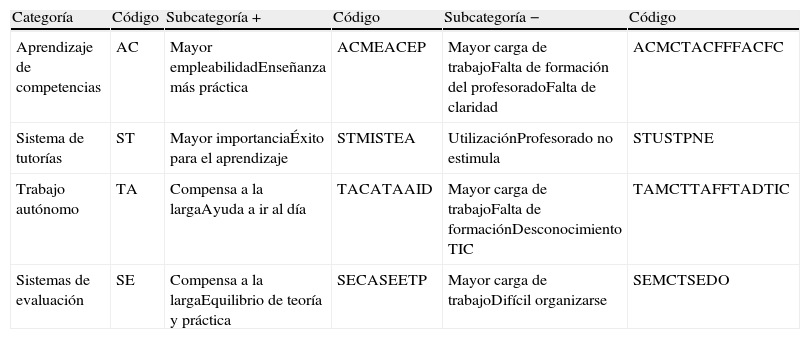

Fase analíticaUno de los mayores problemas que afectan a la validez de los estudios cualitativos es el proceso de reducción y transformación de datos de manera sistemática y rigurosa (Miles y Huberman, 1994). Con el objetivo de salvaguardar el rigor metodológico, el discurso oral se transformó en texto escrito sobre el que se realizó el análisis de contenido por medio del cual se clasificó la información siguiendo un sistema de categorías (Brown y Yule, 1998; Krippendorff, 2002). Las categorías fueron las mismas que las utilizadas en el guión de preguntas. En la tabla 2 aparecen las categorías y los códigos asignados.

Categorías y subcategorías y códigos asignados en el análisis

| Categoría | Código | Subcategoría + | Código | Subcategoría − | Código |

| Aprendizaje de competencias | AC | Mayor empleabilidadEnseñanza más práctica | ACMEACEP | Mayor carga de trabajoFalta de formación del profesoradoFalta de claridad | ACMCTACFFFACFC |

| Sistema de tutorías | ST | Mayor importanciaÉxito para el aprendizaje | STMISTEA | UtilizaciónProfesorado no estimula | STUSTPNE |

| Trabajo autónomo | TA | Compensa a la largaAyuda a ir al día | TACATAAID | Mayor carga de trabajoFalta de formaciónDesconocimiento TIC | TAMCTTAFFTADTIC |

| Sistemas de evaluación | SE | Compensa a la largaEquilibrio de teoría y práctica | SECASEETP | Mayor carga de trabajoDifícil organizarse | SEMCTSEDO |

Para avalar la fiabilidad y la consistencia interna de los resultados, el proceso de asignación de categorías fue validado por 2 investigadoras siguiendo el procedimiento de «juicio de expertos» y «triangulación» (Fleet y Cambourne, 1984; McMillan y Schumacher, 2005) que permitió contrastar la codificación inicial y consensuar la mejor asignación posible para cada fragmento, de tal manera que, según los expertos, reúne los requisitos necesarios para satisfacer las exigencias metodológicas de (Bardín, 1986): exhaustividad, exclusión mutua, homogeneidad, objetividad, pertinencia y productividad. Mediante la triangulación se llegó a un porcentaje de acuerdo interjueces del 97%. Para ello, se contó el número de veces que las codificadoras coincidían en la asignación de un código a una unidad de registro y se transformó ese número en porcentaje, en relación con el total de unidades de registro codificadas.

El programa informático QSR N-Vivo 10 sirvió como herramienta para agilizar las operaciones que comporta la segmentación e identificación de unidades de significado y agrupación en categorías descriptivas, atendiendo a los criterios de solidez y coherencia interna de metodología cualitativa necesarios en este tipo de investigación (Sandín, 2003).

ResultadosPara superar la disyuntiva cualitativo-cuantitativo se recurre a la transformación de los datos textuales en datos numéricos y a su tratamiento cuantitativo (Goetz y Lecompte, 1988; Miles y Huberman, 1994). En nuestro caso este tratamiento cuantitativo de los datos cualitativos se da únicamente en el recuento de frecuencias y de porcentajes de las distintas categorías para revelar la cantidad de manifestaciones de los participantes, aunque con ello no tratamos de acentuar la faceta cuantitativa. Las frecuencias positivas se refieren al discurso positivo sobre esa categoría, mientras que las negativas indican la problemática relacionada con esa categoría.

Los resultados de tipo cualitativo se abordan de manera narrativa con descripciones de los aspectos más significativos en los que realizamos el análisis de las categorías. El sistema utilizado para identificar los fragmentos de las transcripciones fue el siguiente: G1 para el grupo de discusión número uno y G2 para el número 2 y así sucesivamente.

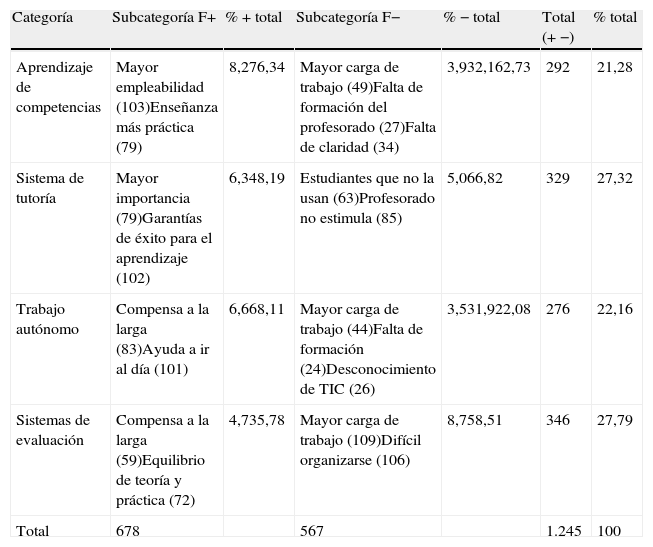

La tabla 3 refleja los resultados de análisis textual de cada una de las categorías que hemos utilizado para analizar los discursos, las frecuencias (positivas y negativas) de apariciones de cada una de las subcategorías y su representación en porcentajes (positivos y negativos).

Frecuencias positivas y negativas, totales y porcentaje por categoría

| Categoría | Subcategoría F+ | % + total | Subcategoría F− | % − total | Total (+ −) | % total |

| Aprendizaje de competencias | Mayor empleabilidad (103)Enseñanza más práctica (79) | 8,276,34 | Mayor carga de trabajo (49)Falta de formación del profesorado (27)Falta de claridad (34) | 3,932,162,73 | 292 | 21,28 |

| Sistema de tutoría | Mayor importancia (79)Garantías de éxito para el aprendizaje (102) | 6,348,19 | Estudiantes que no la usan (63)Profesorado no estimula (85) | 5,066,82 | 329 | 27,32 |

| Trabajo autónomo | Compensa a la larga (83)Ayuda a ir al día (101) | 6,668,11 | Mayor carga de trabajo (44)Falta de formación (24)Desconocimiento de TIC (26) | 3,531,922,08 | 276 | 22,16 |

| Sistemas de evaluación | Compensa a la larga (59)Equilibrio de teoría y práctica (72) | 4,735,78 | Mayor carga de trabajo (109)Difícil organizarse (106) | 8,758,51 | 346 | 27,79 |

| Total | 678 | 567 | 1.245 | 100 |

De un total de 1.245 unidades de texto, 678 son frecuencias positivas y 567 negativas. En términos generales en el análisis cuantitativo se aprecian valores más elevados de frecuencias positivas que negativas. De lo cual puede inferirse que el alumnado a pesar de las dificultades encontradas en el nuevo modelo formativo tiene una opinión más positiva que negativa. Cabe subrayar, además, que las menciones positivas y negativas obtienen un peso muy similar en todas las categorías, sin que ninguna destaque en particular por encima de las demás excepto en la relativa a los métodos de evaluación, donde las frecuencias negativas son 215 frente a 131 positivas.

Desde un análisis más pormenorizado de las frecuencias positivas y negativas de las subcategorías merece la pena destacar que se repite la idea de que compensa a la larga (trabajo autónomo, 83 y sistema de evaluación, 59) o el mayor equilibrio entre teoría y práctica de este modelo (sistemas de evaluación, 72 y aprendizaje centrado en competencias, 79). En la parte negativa la subcategoría más frecuente es la mayor carga de trabajo que les implica el nuevo enfoque formativo derivado de la implantación del EEES (apredizaje de competencias, 79 y trabajo autónomo, 44).

A continuación se exponen los resultados en función de las categorías utilizadas en el análisis de contenido.

Aprendizaje de competenciasEn primer lugar, respecto a las opiniones positivas del aprendizaje centrado en competencias los estudiantes destacan que creen que tendrán más posibilidades de empleabilidad futura (8,27%) y que las enseñanzas se hacen más prácticas equilibrando la teoría y la práctica en el aprendizaje (6,34%).

En cuanto a las opiniones más negativas, una de las opiniones más frecuentes del alumnado hace referencia a la descompensación de la carga horaria que conlleva para ellos: Está muy bien pero estamos saturados de trabajos. La distribución de la carga de horas no está compensada. Falta coordinación entre las distintas asignaturas, lo que recae sobre nosotros con entregas que se solapan en el tiempo. (G3)

Además manifiestan que el trabajo realizado desde las diferentes asignaturas ha sido continuado pero que los profesores carecen de formación y se aprecian diferencias entre unos y otros: Hay asignaturas y profesores. Están los que intentan trabajar así, los que no saben cómo hacerlo y otros que no quieren cambiar y que no se enteran de qué va esto, pero en general, la mayoría llevan el trabajo con seminarios, actividades aplicadas, etc. Es una tarea constante pero a la larga es mucho mejor. (G4)

Con relación al trabajo práctico que implica este aprendizaje, los participantes indican que existen algunas condiciones que dificultan la implementación de una práctica coherente con esta filosofía. Somos demasiados por grupo para poder trabajar de manera aplicada. También nos faltan espacios apropiados para el trabajo en grupo. (G1)

La falta de conocimiento con respecto a lo que significa la formación en competencias les inquieta. Algunos participantes lo han expresado con estas palabras: No sé nombrar ninguna competencia en particular ni lo que significa, pero tengo entendido que tengo que tener una visión general de todo lo que he estudiado y saberlo aplicar. (G1)

De sobra es conocido el bajo uso de las tutorías. Nos preocupamos por conocer sus opiniones sobre los principales problemas y la valoración que hacen de ellas en el modelo formativo del EEES. Admiten que las tutorías han adquirido una relevancia superior en este modelo a la que ya tenían. Lo expresan del siguiente modo: La tutoría siempre ha estado, pero este modelo las incentiva más aunque todavía tiene algunas carencias como la introducción del tiempo de las tutorías. Veo más práctico utilizar las TIC para realizar las consultas. Las presenciales se utilizan más para la revisión de exámenes. (G1)

Por otro lado, reconocen que siempre hay estudiantes que no se enganchan y que quedan al margen. En este sentido, ponen cierta responsabilidad en el profesorado. Siempre hay gente que no va a ir aunque la necesitaría. Venimos de Bachillerato y esto funciona de otra manera pero nadie te explica. Los profesores deberían dar más información de que la tutoría es parte del trabajo fuera de clase. Habría que incentivarlos para evitar que haya ese fracaso que puede tener relación con no ir a tutorías. (G4)

Como positivo los estudiantes subrayan que los estudiantes que aprovechan las tutorías académicas obtienen más ventajas y tienen más posibilidades de afrontar el trabajo con éxito.

Trabajo autónomoDe nuevo en este punto el alumnado se muestra reticente con la cantidad de trabajo que tienen que realizar fuera del aula, aunque reconocen los resultados del esfuerzo como positivos. Este sistema exige mucho trabajo y constancia por nuestra parte. Aunque eso ayuda a organizarte y a llevar la materia al día. Al final, compensa. (G3)

Además, otra idea que se repite es su falta de formación con relación a este cambio en la forma de trabajar y la inercia que arrastran de niveles inferiores de educación: No estamos bien informados para un trabajo más autónomo. No es a lo que estamos acostumbrados. Antes tampoco nos han enseñado a trabajar por nuestra cuenta. Y luego llegamos a la universidad y se espera que lo tengamos ya adquirido, y no es así. (G4)

También mencionan como dificultad para el desarrollo del trabajo autónomo que no saben utilizar las TIC ni la plataforma de formación. No sabemos bien utilizar las herramientas tecnológicas. Necesitamos que alguien nos enseñe cuando llegamos. Algo se nos cuenta pero es insuficiente el manejo que tenemos de las bases de datos y de la biblioteca para poder desarrollar el estudio personal. (G2)

Cuando se les pregunta por la evaluación, los estudiantes manifiestan estar bastante confusos en este punto. Sin embargo, también reconocen que aunque este tipo de evaluación requiere de ellos una dedicación más constante al final lo prefieren. Nos hacemos una ligera idea según las materias pero no estamos muy seguros de la evaluación de las competencias. La evaluación es lo que más nos preocupa. (G4) A veces, estamos confundidos con los porcentajes que tiene cada cosa y con lo que se nos pide porque es mucho trabajo y te puedes agobiar pero al final lo agradeces y aprendes más. (G1)

Además, se alegran de la articulación teoría y práctica y de la posibilidad de no estar inquietos al final del proceso. Ahora estoy más tranquilo porque sé cómo voy. Me gusta más poder ir haciendo cosas en el desarrollo de la asignatura más prácticas que jugármelo todo en un examen. (G2)

De nuevo, el gran problema es la acumulación de tareas de manera simultánea que les impide poder organizarse su trabajo individual. Está muy bien pero los profesores deberían ponerse de acuerdo en un calendario más sensato porque no nos queda tiempo. Aunque también tiene que ver con que no sabemos organizarnos el tiempo, pero nos podrían ayudar dosificando las entregas porque no podemos profundizar. (G3)

En términos generales, las conclusiones más relevantes del estudio indican que los participantes valoran como positivo el modelo formativo derivado del las políticas del EEES aunque a la vez manifiestan ciertas reticencias. Esto hace pensar que las medidas propuestas son todo un acierto a la hora de adaptar la enseñanza a las nuevas directrices del EEES, si bien han de ser perfeccionadas con la práctica y la reflexión para la mejora.

En primer lugar, se observa una postura crítica de los estudiantes respecto al aprendizaje centrado en competencias, datos coherentes con el estudio de Rodrigo y Almiron (2013). Entre los puntos débiles que los alumnos encuentran, destacan sobre todo que este modelo de trabajo les implica un mayor esfuerzo y, con frecuencia, una descompensación de trabajo. No obstante, desde una perspectiva más positiva, en general, piensan que a la larga les merece la pena el estudio y la evaluación continua pues les facilita el aprendizaje y la comprensión de lo que estudian.

En segundo lugar, también en línea con otros estudios (Broc, 2011) los estudiantes reconocen que les falta formación para el trabajo autónomo y son conscientes de que supone una ruptura con respecto a lo que estaban acostumbrados en otros niveles educativos anteriores. Solicitan ayuda pues son conscientes de que la autonomía conlleva más responsabilidad y más carga de trabajo constante y mantenido en el tiempo (Rué, 2007).

Otro de los hallazgos encontrados pone de manifiesto que las tutorías siguen siendo una asignatura pendiente. Las principales causas que el alumnado alega para realizar un uso reducido de las tutorías son cuestiones organizativas y «logísticas» tales como: incompatibilidad horaria, falta de costumbre o falta de sentido y conocimiento de qué es la acción tutorial y para qué sirve. Consideran que el profesorado debería insistir más en el papel de este elemento en el proceso de aprendizaje. Además subrayan el complemento y el apoyo de las TIC para hacer consultas puntuales y reclaman su mayor incorporación para la orientación. Que el profesorado sepa diseñar planes de acción tutorial utilizando estos sistemas de manera creativa conlleva formación específica sobre el apoyo tutorial online, la mejora del uso de modalidades de tutoría virtual entre iguales y grupal, que conozca cómo crear comunidades de aprendizaje para establecer interacciones personales y, además, que sepa hacer un trabajo de seguimiento. En este sentido, existen buenas prácticas que muestran que la acción tutorial es un espacio que fomenta el aprendizaje autónomo y el crecimiento personal del alumnado (Lapeña et al., 2011; Sanz, 2012).

Finalmente, uno de los aspectos donde los estudiantes manifiestan mayor malestar es en la evaluación de las competencias. Una cuestión que se ha presentado de forma insistente a lo largo de los años sin alcanzar soluciones (Brown y Glasner, 2003; Contreras, 2004). Asimismo, manifiestan que la evaluación continua que conlleva el aprendizaje por competencias les exige una mayor dedicación de tiempo. Subrayan que, a veces, les resulta difícil conocer cómo se les va a evaluar. Pero reconocen que a la larga es mejor pues este tipo de evaluación formativa les permite saber cómo van y lo que deben potenciar o corregir para enfrentarse a situaciones de aprendizaje futuras.

A partir de lo anterior se exponen algunas propuestas de mejora que pueden ayudar al desarrollo del modelo formativo derivado del EEES.

La necesidad de potenciar un sistema de coordinación del profesorado con un doble objetivo. Por una parte, porque el concepto de formación de competencias implica una intervención más holística y, por otra, para equilibrar las tareas que el alumnado debe realizar fuera del aula. Esta coordinación también redundaría en la comprensión conjunta de las competencias que se desean potenciar y, en definitiva, en la calidad de los aprendizajes. Es una idea compleja que requiere liderazgo compartido, ganas, esfuerzo y tiempo para formar las comunidades formativas (Imbernón, 2012). Ejemplos de estas nuevas dinámicas de trabajo y de sus ventajas se pueden encontrar, entre otros, en los trabajos de Rodríguez- Izquierdo et al., 2009 y Tejada y López (2012).

Se recomienda potenciar los sistemas de formación de los estudiantes para que se habitúen a asumir un papel más activo y autónomo en la etapa de formación universitaria para la que, con frecuencia, no están preparados. Desde su incorporación a la universidad los estudiantes requieren seminarios de formación sistemáticos para el desarrollo del trabajo autónomo y por competencias que demanda el sistema de créditos ECTS. Por ejemplo, sobre búsqueda bibliográfica o de recursos, el uso de las plataformas de formación y de otras tecnologías colaborativas, la presentación oral y escrita de trabajos, etc. Algunos estudios (Broc, 2011) han demostrado que pueden fomentarse en los estudiantes hábitos positivos de trabajo y puede enseñárseles a autorregular de manera funcional sus aprendizajes. Podría ser interesante establecer compromisos con los consejos de estudiantes para que lideraran la difusión de información entre sus compañeros de los planes formativos que ya existen.

Por último, puesto que este modelo requiere de más acompañamiento en el aprendizaje, es necesario reorganizar el sentido y el contenido de las tutorías. Se propone potenciar los sistemas virtuales con todos los medios hoy día a nuestro alcance. Ahora bien, conviene subrayar que es necesario plantearse cómo se produce la integración de las TIC en los sistemas tutoriales para que no sea una simple modificación de escenario sino que suponga un auténtico cambio en la forma de comprender la tutoría como apoyo, orientación y seguimiento del aprendizaje que pueda redundar en un aprendizaje de mayor calidad (Martínez y Viader, 2008). A nivel institucional también sería interesante repensar los modelos de acción tutorial para que integren las buenas iniciativas llevadas a cabo a título personal.

Finalmente, con relación a las limitaciones de este estudio y su posible aportación a la comunidad científica, cabe señalar que por el tipo de trabajo presentado no se pretende la generalización de conclusiones. El presentado aquí permite analizar el punto de vista del alumnado de la Universidad Pablo de Olavide. Hemos de entender los discursos de los participantes encuadrados en este contexto y tal vez diferentes de los participantes de otras universidades con características específicas. Por tanto, los datos obtenidos en esta investigación se han de tomar con cautela, aunque sí pueden considerarse ilustrativos de una tendencia.

Sugerimos continuar avanzando simultáneamente en 3 direcciones. En primer lugar, sería de interés conocer la percepción de alumnado de otras universidades con la finalidad de poder comparar sus distintas percepciones respecto a la valoración global sobre el modelo formativo implantado a raíz del EEES. En segundo lugar, futuros trabajos también deberían añadir las valoraciones de otros agentes que participan en el proceso como los coordinadores de titulación, los decanos y el PAS. Por último, en próximas replicaciones se podría complementar el estudio con otras técnicas de recogida de datos. A pesar de que afirmamos la adecuación de las discusiones de grupo para la obtención de datos sobre las percepciones de los sujetos con relación a un determinado tema de estudio.

Conflicto de interesesLos autores declaran no tener ningún conflicto de intereses.