El estudio de los factores que contribuyen al aprendizaje de la lectoescritura incluye factores de tipo prosódico. La evidencia sugiere que las habilidades rítmicas de las niñas y niños participan en este proceso de adquisición, aunque algunos resultados son inconsistentes. El primer objetivo de este trabajo consiste en determinar si las habilidades rítmicas no-lingüísticas predicen la lectura una vez controlados el vocabulario, la inteligencia y la conciencia fonológica/conciencia del acento. El segundo objetivo consiste en comprobar si la conciencia fonológica o del acento media la relación entre ritmo no-lingüístico y lectura, tal y como cabe esperar según la teoría del muestreo temporal de Goswami. Los participantes de este estudio son niñas y niños españoles que han iniciado el aprendizaje formal de la lectura (primer curso de Educación Primaria). Estos niños y niñas deben realizar diversas tareas fonológicas, rítmicas, y de lectura. En relación con el primer objetivo, los resultados han sugerido que la capacidad predictiva del ritmo depende del tipo de ritmo no-lingüístico, y que el ritmo más lento (1.5Hz) ha contribuido de forma independiente a la lectura de palabras (reales e inventadas) una vez se controla la conciencia fonológica. En relación con el segundo objetivo, los resultados han mostrado una relación indirecta entre el ritmo más rápido (2Hz) y la lectura de pseudopalabras mediada por la conciencia fonológica. Además, la conciencia del acento media la relación entre el ritmo más lento y la lectura de pseudopalabras. Estos resultados han puesto de manifiesto el papel del ritmo en el aprendizaje de la lectura.

The study of the factors contributing to literacy acquisition is expanding, including prosodic factors. In addition, there is evidence that the rhythmic abilities of boys and girls participate in this acquisition process, but some results are inconsistent. The first objective of this work is to determine if non-linguistic rhythmic skills contribute to the prediction of reading once vocabulary, intelligence, and phonological awareness/stress awareness are controlled for. The second objective was to examine whether phonological or stress awareness mediates the relationship between nonlinguistic rhythm and reading, as can be expected from Goswami temporal sampling theory. This study's participants are Spanish children who had started formal learning to read (first grade) and who are asked to perform some phonological, rhythm, and reading tasks. In relation to the first objective, results suggest that the predictive ability of rhythm may depend on the type of non-linguistic rhythm, and that the slower rhythm (1.5Hz) made a unique contribution predicting word reading (real and non-real) once phonological awareness was controlled for. In relation to the second objective, results show an indirect relationship between the quicker rhythm (2Hz) and the reading of pseudowords mediated by phonological awareness. In addition, stress awareness mediates the relationship between the slower rhythm and pseudoword reading. These results highlight the role of rhythm in learning to read.

Aprender a leer y escribir es uno de los hitos más importantes en los primeros años de escolarización. Su adquisición se ha relacionado con el desarrollo de otras habilidades académicas y con el posterior rendimiento académico y laboral (National Early Literacy Panel, 2008). Un importante conjunto de trabajos ha puesto de relieve la contribución de las habilidades fonológicas al desarrollo de la lectoescritura. La más importante de estas habilidades fonológicas ha sido la conciencia fonológica (CF), o la capacidad de identificar y manipular unidades del habla (por ejemplo, frases, palabras, sílabas y fonemas). El logro de la conciencia fonémica (conciencia de los sonidos individuales) en los sistemas alfabéticos ha recibido un gran impulso con la instrucción directa, que en interacción con la CF ha permitido la adquisición de las correspondencias grafema-fonema (Melby-Lervag et al., 2012). Además, siguiendo la teoría del muestreo temporal (Goswami, 2011, 2018, 2019), la percepción del ritmo ha facilitado en última instancia el desarrollo de la CF y, a través de ella, el aprendizaje de la lectoescritura. El presente estudio tiene como objetivo investigar esta relación entre ritmo, CF y lectoescritura en niños españoles que se inician en el aprendizaje formal de la lectoescritura.

La señal del habla comprende diferentes bandas de frecuencia que fluctúan en amplitud (intensidad) a lo largo del tiempo (la envolvente de amplitud). El sistema auditivo analiza la envolvente de amplitud en cada una de sus frecuencias. Los ritmos oscilatorios endógenos corticales corresponden a bandas de frecuencia delta (1-3Hz); theta (4-8Hz); alfa (8-12Hz); beta (15-30Hz) y gamma - gamma baja (30-50Hz) y gamma alta (60Hz; Goswami, 2011, 2019). Este trabajo está relacionado principalmente con la banda de frecuencias lentas delta. La sincronización del córtex con esta frecuencia es particularmente relevante (Lallier et al., 2018), y depende en gran medida de los cambios rápidos detectados en la envolvente de amplitud (rise time; Goswami, 2011). Las frecuencias delta se corresponden con elementos prosódicos como el acento y las sílabas, que sirven de puntos de referencia para la sincronización con el del resto de bandas de frecuencias de la señal acústica (Goswami, 2011, 2018, 2019). En general, la teoría del muestreo temporal sugiere que los patrones rítmicos de energía identificables en la envolvente de amplitud del habla actúan como pistas prominentes (p. ej., sílabas acentuadas vs sílabas no acentuadas) durante el procesamiento continuo del habla. La atención a estas pistas facilita la sincronización de la actividad oscilatoria neuronal con la periodicidad rítmica de la señal auditiva y, en consecuencia, un mejor procesamiento de los elementos sonoros (Goswami, 2011, 2018; McAuley et al., 2006).

Estudios recientes han apoyado los supuestos básicos asociados con la teoría del muestreo temporal utilizando metodología comportamental y neurofisiológica en niños con desarrollo típico (Pérez-Navarro et al., 2022); en niños con condiciones de riesgo para el desarrollo de dificultades de lectura y escritura (Kalashnikova et al., 2021) así como en niños y adultos con dificultades de lectura y escritura (Zhang et al., 2021). Una derivación de la teoría del muestreo temporal es que la capacidad de sincronización de las frecuencias rítmicas es independiente del tipo de sonido, lingüístico o no lingüístico. En ambos casos, se espera que exista relación con el aprendizaje de la lectoescritura. En esta línea, esta relación también se ha encontrado incluso en tareas rítmicas no lingüísticas, independientemente de la modalidad del estímulo (Tierney et al., 2021). Así pues, hay una relación general entre la capacidad de extraer la estructura métrica del sonido (lingüístico o no lingüístico) y el aprendizaje de la lectoescritura.

Según la teoría del muestreo temporal, la relación entre la percepción del ritmo y la adquisición de la lectoescritura se establece a través de la CF. La investigación en niños con desarrollo típico apoya esta relación. Por ejemplo, Corriveau et al. (2010) han encontrado que la sensibilidad al “rise time”, un correlato acústico de los patrones rítmicos de energía en la envolvente de amplitud (Goswami y Leong, 2013), es un predictor de la conciencia de la rima en niños de 3 a 6 años. Del mismo modo, Woodruff Carr et al. (2014) han identificado mejores habilidades de procesamiento fonológico en los niños que muestran mayores habilidades de sincronización en una tarea de golpeteo no lingüística (p. ej., golpear de forma sincronizada con con pulsos sonoros).

Otras investigaciones también han destacado la relación del ritmo con la CF y el aprendizaje de la lectura. Moritz et al. (2013) han encontrado que la discriminación rítmica en preescolares (5 años) contribuye a la predicción de la CF y del nivel de lectura. Ozernov-Palchik et al. (2018) han corroborado que la discriminación de patrones rítmicos en preescolares (5-6 años) predice el desarrollo de la CF y las habilidades de preparación para la lectura, como el conocimiento de las relaciones entre letras y sonidos, así como la capacidad para acceder a la información fonológica (RAN). Además, utilizando el modelado de ecuaciones estructurales, Ozernov-Palchik et al. (2018), han establecido que la CF media la relación entre la discriminación rítmica y la preparación para la lectura.

La relación entre el ritmo y el desarrollo de las habilidades de lectoescritura también ha sido estudiada en etapas posteriores del aprendizaje. Moritz et al. (2013) y Dellatolas et al. (2009) han identificado que la discriminación rítmica antes del aprendizaje formal predice la lectura en segundo curso. En la misma línea, Lundetrae y Thomson (2018) han mostrado que la capacidad rítmica antes de comenzar primero de primaria contribuye significativamente a la predicción de la escritura al final de primero, después de controlar los factores de riesgo e, familiares con dificultades de lectura), la CF, la RAN y el conocimiento de letras.

Esta relación entre ritmo y lectura es esperable en la medida en que la lectura es una actividad rítmica que sigue un patrón y una periodicidad que simula el ritmo del habla. Sin embargo, los resultados encontrados en la literatura no son del todo concluyentes. Lê et al. (2020) estudian el rendimiento de alumnos de tercero utilizando un modelo de ecuaciones estructurales. Estos investigadores encuentran un efecto directo de las habilidades rítmicas sobre la lectoescritura, y relaciones significativas entre las habilidades fonológicas y la lectoescritura. Sin embargo, el efecto del ritmo no lingüístico no está mediado por las habilidades fonológicas. Para estos autores, la relación entre CF y ritmo es limitada después de las primeras etapas de la adquisición de la lectoescritura.

Conclusiones similares son alcanzadas por Ríos-López et al. (2022) para quienes la sensibilidad rítmica es un factor importante en la formación de las representaciones fonológicas y relevante para la decodificación lectora. Los participantes son bilingües (español; euskera -lengua cooficial en España) en las primeras etapas de la enseñanza de la lectura (primer curso). Sus datos muestran que el grado de sincronización entre las señales neuronales derivadas del EEG en la banda delta (< 1Hz) y la señal del habla al final del primer curso (tiempo 2), no se relaciona con la lectura de palabras; sin embargo, esta relación se halla cuando la medida se toma antes del inicio del aprendizaje formal (tiempo 1). Ríos-López et al. (2022) sugieren que, como resultado de la enseñanza de la lectoescritura, las limitaciones iniciales en la sincronización de ambos tipos de señales en aquellos niños con esta capacidad menos desarrollada en el tiempo 1 puede compensarse en el tiempo 2.

De forma contraria a los trabajos previos, la posibilidad de que la relación entre ritmo y lectoescritura, a través de las habilidades fonológicas, se extienda más allá de las primeras etapas de la adquisición de la lectoescritura es sugerida en la investigación longitudinal de David et al. (2007). Sus resultados muestran que esta relación no es independiente de la CF y que las habilidades rítmicas identificadas en primer curso predicen la lectura de palabras reales y no reales en cursos posteriores (cursos 2° a 5ª). La excepción se encuentra en los alumnos de 5° curso, grupo en el que el ritmo predice la lectura de palabras independientemente de CF. Esto concuerda con los resultados de Lê et al. (2020) en alumnos de tercer curso. Para David et al. (2007), los resultados en quinto curso resaltan la importancia de las habilidades rítmicas en circunstancias en las que la lectoescritura es más compleja.

Una de estas complejidades puede ser, por ejemplo, la lectura de palabras multisilábicas que requiere una asignación adecuada del acento. Se trata de un requisito para la correcta alternancia rítmica de sílabas acentuadas (fuertes) y no acentuadas (débiles) dentro de la palabra (acento léxico) o a través de la frase en su conjunto (acento métrico). En esta línea, Wood (2006) sugiere que la sensibilidad al acento métrico explica parte de la varianza en el desarrollo de las habilidades fonológicas tanto en lectura como en escritura. Asimismo, Holliman et al. (2008) han hallado que la sensibilidad al acento métrico explica parte de la varianza en la lectura, una vez se controla la CF segmental, a través de procesos morfológicos y/o léxicos. Igualmente, Gutiérrez-Palma et al. (2019) encuentran que la sensibilidad al acento léxico contribuye a la predicción de la lectura una vez controlada la CF en alumnos de tercer curso. En otros estudios, se ha encontrado esta misma relación entre prosodia y lectoescritura en niños de quinto curso (Calet et al., 2016; Defior et al., 2012) y en niños de tercer a sexto curso (Gutiérrez-Palma et al., 2016). Así mismo, la intervención sobre habilidades suprasegmentales en niveles académicos previos se ha relacionado con un mayor desarrollo de la lectura (niños de segundo curso; Gutiérrez-Fresneda et al., 2021), y mejores habilidades fonológicas en primer curso (intervención en preescolares; Rivera Ibaceta y Moreira Tricet, 2020).

En resumen, la literatura muestra una clara relación entre el ritmo y el aprendizaje de la lectoescritura. Sin embargo, no se ha clarificado si esta relación se extiende más allá de las primeras etapas de adquisición de la lectura y si la CF es el único factor mediador. En este sentido, el primer objetivo del presente trabajo es determinar si las habilidades rítmicas están implicadas en la predicción de la lectura en niños de primer curso que han iniciado el aprendizaje formal de la lectura. El segundo objetivo es analizar el papel de algunos posibles factores mediadores, como la conciencia fonológica y del acento.

La relación entre ritmo y lectura puede depender del tipo de ritmo. Los ritmos más lentos pueden estar relacionados con elementos del habla que también requieren rangos temporales de mayor duración, como el acento. Por lo tanto, la sensibilidad a los ritmos más lentos puede facilitar la percepción del acento y, posteriormente, el procesamiento de las palabras multisilábicas. La enseñanza formal de la lectura puede desempeñar un papel importante en este proceso al permitir al niño/a captar el patrón de acentuación de las palabras mediante la lectura de palabras multisilábicas. Así, McAuley et al. (2006) sugieren que, a través del aprendizaje, los niños y niñas sincronizan sus actividades con acontecimientos a ritmos que difieren del tempo preferido definido por los procesos madurativos; es decir, el aprendizaje modula la sensibilidad de los niños y niñas a diferentes escalas temporales.

Sin embargo, además del aprendizaje, la capacidad rítmica también ha dependido de la edad. La habilidad rítmica más básica es la percepción y reproducción de pulsos con buenos niveles de rendimiento entre los 3 y los 5 años. Además, la capacidad de sincronizar la actividad motora (p. ej., aplaudir, golpear, caminar) con un ritmo mejora con la edad. Así mismo, los niños algo mayores (de 7 a 11 años), reducen progresivamente la variabilidad en el golpeteo sincrónico a un ritmo, aunque sólo los mayores son capaces de mantener la sincronización con el ritmo cuando se altera el tempo de la secuencia. En cuanto a los patrones rítmicos, los niños y niñas de primero y segundo son capaces de reproducir patrones rítmicos sencillos, mientras que la reproducción de patrones rítmicos más complejos, normalmente a partir de los siete años, requiere de instrucción previa (Reifinger, 2006).

La hipótesis que se plantea en este trabajo es que la enseñanza de la lectoescritura fomenta la adquisición de diferentes destrezas relevantes para los procesos lectores, haciendo hincapié en la adquisición de destrezas básicas de decodificación, pero también dirigiendo la atención a los patrones de acentuación; es decir, a los acontecimientos relevantes que se producen en intervalos de tiempo de mayor duración, como los asociados a los patrones de acentuación silábica de las palabras (Arvaniti, 2009). Estos patrones son especialmente importantes en una lengua como el español, que presenta la característica del acento contrastivo. Como se ha expuesto anteriormente, la investigación en español ha mostrado que la conciencia del acento (CA) está relacionada con la correcta asignación del acento al leer en voz alta en español. Por lo tanto, la capacidad de percibir ritmos similares al acento (p. ej. 1.5Hz) debe tener un efecto directo tanto en la lectura de palabras como de pseudopalabras.

El segundo objetivo es examinar mediante modelos mediacionales si la CF y/o la CA median en las relaciones entre ritmo y lectura. Según la teoría del muestreo temporal, la capacidad de percibir el lenguaje en frecuencias bajas facilita el desarrollo de la CF. El acento y las secuencias del ritmo de las sílabas corresponden al rango de frecuencias delta (1 a 3Hz). Por lo tanto, se espera un efecto indirecto entre el ritmo y la lectura dentro de esta banda de frecuencias.

MétodoParticipantesLa muestra ha estado formada por 56 niños (26 niños, 41 niñas) españoles, con edades comprendidas entre los 6 y los 7 años (M=6.93, DT=.33) de primer curso de Educación Primaria en tres colegios públicos ubicados en entornos de clase media. Se han excluido los datos de 11 niños porque su lengua materna no es el español, presentan diagnóstico de dificultades de aprendizaje o presentan algún tipo de discapacidad. Todos los niños han asistido previamente a preescolar, etapa en la que han comenzado el aprendizaje de la lectoescritura. Los participantes han aprendido a leer a través de un método fónico o mixto fónico-global. Estos participantes han sido evaluados al final del segundo trimestre del curso escolar.

InstrumentosInteligencia no verbal (I). Se utiliza la Matriz Progresiva de Raven, subtest CPM (Raven et al., 1996; adaptación española de Seisdedos Cubero, 1996). La puntuación máxima posible es de 36 puntos. En este estudio, el valor alfa de Cronbach es de .86, el coeficiente de las dos mitades de Guttman de .71 (no se pudo calcular el índice Omega), la Fiabilidad Compuesta (FC) de .87 y la Varianza Media Extractada (VME) de .19.

Vocabulario (V). El nivel de vocabulario se evalúa con la subprueba de vocabulario del Dyslexia Screening Test for Children (DST-J) (Fawcett y Nicolson, 2004; adaptación española de Fernández-Pinto et al., 2010). En este estudio, las puntuaciones medias de los ítems han estado próximas al máximo posible en muchos de ellos, reduciéndose críticamente su variabilidad. Por lo tanto, los índices de fiabilidad y validez obtenidos han sido muy bajos. El valor alfa de Cronbach es de .15, el coeficiente de las dos mitades de Guttman de .14 (no se pudo calcular el índice Omega), el CR de .1 y la VME fue de .18. Sin embargo, el análisis factorial confirmatorio realizado (necesario para calcular FC y VME), indica que hay cuatro ítems con cargas factoriales positivas y superiores a .1. Si sólo se tienen en cuenta estos cuatro ítems, entonces el alfa de Cronbach es de .34, el omega de McDonald de .31, la FC de .76 y la VME de .51. Como se indica en la sección de resultados, se ha comprobado de forma adicional si los resultados difieren cuando solo se utilizan las puntuaciones de estos 4 ítems.

Conciencia fonológica (CF1). La tarea detección del extraño es una versión abreviada de la desarrollada por Defior et al. (2006). El niño escucha tres palabras (bisilábicas y trisilábicas; por ejemplo, /pipa/, /pato/ y /botella/) mientras mira las imágenes de esas palabras en la hoja de respuestas. El niño tiene que identificar la imagen que comienza con un sonido diferente (p. ej., /botella/) marcando en la hoja de respuestas la imagen seleccionada con una cruz. Las palabras se presentan mediante altavoces una vez y, si era necesario, una segunda vez dentro de un límite de tiempo de 20 segundos. CF1 constade 15 ítems, y la puntuación máxima posible es de 15 puntos. Antes de presentar los ítems de evaluación, los niños practican con tres tripletes de palabras para comprobar la comprensión de la tarea y del sistema de registro. En este estudio, el valor alfa de Cronbach es de .80, el omega de McDonald de .77, la FC de .84 y la VME de .29.

Conciencia fonológica (CF2). Se utiliza una tarea de síntesis fonémica que consiste en escuchar lentamente (aproximadamente un sonido por segundo) los sonidos (fonemas) de palabras monosilábicas, bisilábicas y trisilábicas con diversas estructuras silábicas (V, CV, VC, CVC) (por ejemplo, /l/, /u/, /z/). Estas palabras han sido seleccionadas de la tarea de conciencia fonémica que incluye la prueba EPALE (Mata y Serrano, 2019). La secuencia de sonidos se presenta una vez por altavoces y, si es necesario, una segunda vez dentro de un límite de tiempo de 20 segundos. A continuación, los niños deben seleccionar en su hoja de respuestas la imagen (de entre tres alternativas) que representa la palabra. El conjunto de ítems de la prueba es 11, con una puntuación máxima de 11 puntos. Además, han sido incluidos dos ensayos de práctica. El valor alfa de Cronbach para este estudio es de .56, el omega de McDonald de .47, la FC de .71 y la VME de .20.

Conciencia del acento (CA). Esta tarea consiste en identificar la posición de la sílaba acentuada en palabras. La sílaba acentuada (CV o CVC) puede estar en la última, penúltima o antepenúltima posición (p. ej., pantaLÓN, fanTASma, MÚSculo, las sílabas acentuadas van en mayúsculas). En este estudio, se utiliza una versión modificada de la tarea de Jiménez-Fernández et al. (2015). Debido a un problema técnico, se ha tenido que eliminar una palabra y solo se consideraron 17 ítems. En el presente estudio, se utiliza una imagen de tres montañas en cada columna, donde la montaña más alta representaba la posición de la sílaba acentuada. La tarea del niño/a consiste en tachar en la hoja de respuestas la columna que representa la posición de la sílaba acentuada. Los ítems han sido presentados a través de altavoces y los niños los escuchan una vez y, si es necesario, en una segunda ocasión dentro de un límite de tiempo de 20 segundos. La puntuación máxima posible es 17. Previamente, se presentan dos ensayos de prácticas. En este estudio, el valor alfa de Cronbach es de .66, el coeficiente de dos mitades de Guttman de .61 (no se pudo calcular el índice Omega para esta medida), la FC de .74, y la VME de .19.

Lectura de palabras reales y no reales (LR, LNR, respectivamente). Se utiliza la Batería de Evaluación de Procesos de Lectura-Revisada (PROLEC-R) de Cuetos et al. (2012) (subpruebas de palabras y pseudopalabras). Se puntúan las respuestas correctas hasta un máximo posible de 40 puntos en cada subprueba. La lectura silábica no se considera un error. En esta muestra, el valor alfa de Cronbach es de .86, el omega de McDonald de .83, la FC de .88 y la VME de .18 para las palabras. En el caso de las pseudopalabras, el valor alfa de Cronbach es de .82, el coeficiente de dos mitades de Guttman de .83 (no se pudo calcular el índice omega), la FC de .85 y la VME de .15.

Habilidad rítmica (R). Se aplica la versión abreviada del OnTrack Rhythm Test (Lundetrae, 2015). En esta prueba se utiliza un dispositivo tipo tableta que reproduce una secuencia rítmica de pitidos. La tarea del niño consiste en pulsar en la pantalla sobre la imagen de un tambor al mismo tiempo que se reproducen los pitidos. Las secuencias han sido presentadas a una frecuencia de 2Hz (R1) y 1.5Hz (R2), que corresponden a un pitido cada 500 o 667 milisegundos. A modo de práctica, el niño escucha y reproduce ambas secuencias, primero a 2Hz y luego a 1.5Hz, durante aproximadamente 27 segundos. En la fase de evaluación, se presenta de nuevo las secuencias en el mismo orden. El programa calcula los intervalos de tiempo cada dos pitidos consecutivos para 15 pitidos (14 intervalos). Para comprobar la sincronización con las secuencias rítmicas, se calcula el valor absoluto de la desviación entre la media de los intervalos de tiempo y la media esperada, cada 500 o cada 667 milisegundos. Cuanto menor es la desviación, mayor es la sincronización con el ritmo previsto. En este estudio, para la asincronía relacionada con R1 (500ms), el valor alfa de Cronbach es de .79, el omega de McDonald de .88, la FC de .88 y la VME de .37. Para la asincronía relacionada con R2 (667ms), el valor alfa de Cronbach es de .84, el omega de McDonald de .83, la FC de .89 y la VME de .38.

El valor de la FC en los instrumentos utilizados en este estudio es satisfactorio (superior a .7) aunque el valor de VME fue inferior a .5. Sin embargo, el índice VME es un índice de validez convergente particularmente conservador y algunos autores han sugerido que valores de FC superiores a .7 son suficientes. Por ejemplo, Malhotra et al. (2017) indica que “... VMEes una medida más conservadora que FC. Basándose únicamente en la FC, el investigador puede concluir que la validez convergente del constructo es adecuada, aunque más del 50% de la varianza se deba a errores” (p. 808).

ProcedimientoSe ha obtenido el consentimiento favorable del Comité de Ética de la Universidad de Jaén y, posteriormente, de los directores de los colegios y de los padres o tutores legales. Durante el procedimiento se ha mantenido el protocolo aprobado por el Comité de Ética. El contacto con los centros escolares ha sido realizado a través de los orientadores y/o entrevista con la dirección del centro, que también firma una autorización para realizar el estudio en sus instalaciones. Tal y como se recoge en el consentimiento informado, los padres o tutores legales han sido informados de la confidencialidad de los datos y del carácter voluntario de la participación, así como del derecho de desistimiento y de tratamiento de los datos. También se ha tenido en cuenta el consentimiento verbal de los niños participantes en el estudio. La administración de las pruebas la lleva a cabo el personal contratado en el marco del proyecto que financia esta investigación. Las pruebas se han administrado colectivamente (en grupos de 3 a 6 niños), a excepción de las tareas de lectura de palabras y ritmo que se han aplicado individualmente. El espacio reservado por el colegio para la administración de las pruebas ha sido tranquilo, adecuado para el proceso de evaluación y cercano al aula. Para la administración de las pruebas, se ha creado un cuadernillo para cada niño compuesto por las hojas de respuestas. El número de sesiones semanales ha sido de una o dos, en función de los acuerdos alcanzados con los docentes, durando por término medio, 30 minutos. La evaluación se ha realizado durante aproximadamente un mes, entre los meses de abril y mayo de 2021.

Análisis de datosLos análisis se realizan con el programa informático SPSS (versión 27). La fiabilidad y validez de los instrumentos de medida se han determinado mediante los índices alfa de Cronbach, omega de McDonald (o en su defecto el coeficiente de dos mitades de Guttman), FC y VME. Para calcular la FC y la VME se ha aplicado un Análisis Factorial Confirmatorio unifactorial, según el método de componentes principales, obteniendo los valores de carga factorial de cada uno de los ítems de la prueba necesarios para el cálculo de ambos índices. Para responder al objetivo 1, se realiza un análisis de regresión jerárquica para identificar posibles predictores de los resultados de lectura. Previamente, se examinan los supuestos de linealidad mediante la representación visual, homocedasticidad mediante la prueba de White, e independencia de errores con la prueba de Durbin-Watson. Los resultados indican que se incumple el supuesto de normalidad cuando CF y R1 participan en el modelo para LR y LNR o cuando CA y R1 participan en el modelo para la predicción de LR. Por este motivo, y para determinar la posible generalización a otras poblaciones, se realiza también un análisis de simulación mediante muestreo (3000 muestras).

En referencia al objetivo 2, la relación entre el ritmo y la lectura, teniendo en cuenta el papel mediador de la CF o la CA, se examina utilizando el modelo 4 del módulo Process (Hayes, 2022), en el que la variable antecedente es R1 o R2; la variable resultado LR, o LNR y la variable mediadora CA o CF. El procedimiento de muestreo cuenta con diez mil muestras.

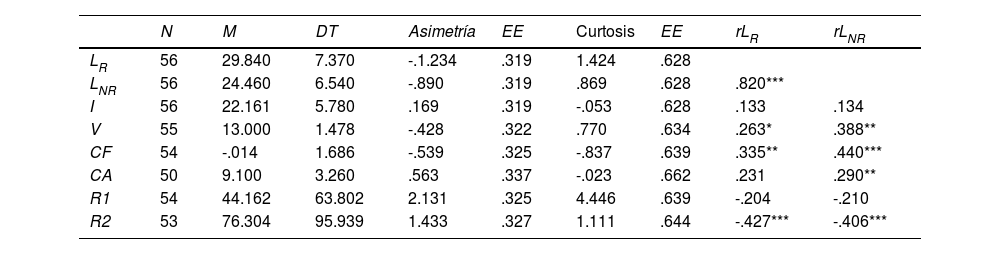

ResultadosLos estadísticos descriptivos de las variables se presentan en la Tabla 1. Los análisis correlacionales iniciales indican que existía una relación significativa relativamente alta entre las dos tareas de conciencia fonológica (r=.428, p<.001). En ambas tareas el fonema es la unidad de procesamiento y presentan similar nivel de dificultad (Defior, 1996). Por tanto, se suman las puntuaciones típicas de estas dos variables (CF1, CF2), generando la variable CF, que se utiliza en este trabajo cuando se hace referencia a conciencia fonológica. La relación entre LR, LNR, R1, R2, I, V, CF y CA se examina utilizando el índice de correlación de Pearson. La relación entre LR, con CF y R2 es significativa y marginalmente significativa con V. En el caso de LNR, las relaciones con V, CF, CA y R2 son significativas.

Estadísticos descriptivos para lectura de palabras reales, lectura de palabras no reales, inteligencia, vocabulario, conciencia fonológica, conciencia del acento, asincronía rítmica en la secuencia rítmica de 500 ms, asincronía rítmica en la secuencia rítmica de 667 ms y correlaciones con lectura de palabras reales y no reales

| N | M | DT | Asimetría | EE | Curtosis | EE | rLR | rLNR | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| LR | 56 | 29.840 | 7.370 | -.1.234 | .319 | 1.424 | .628 | ||

| LNR | 56 | 24.460 | 6.540 | -.890 | .319 | .869 | .628 | .820*** | |

| I | 56 | 22.161 | 5.780 | .169 | .319 | -.053 | .628 | .133 | .134 |

| V | 55 | 13.000 | 1.478 | -.428 | .322 | .770 | .634 | .263* | .388** |

| CF | 54 | -.014 | 1.686 | -.539 | .325 | -.837 | .639 | .335** | .440*** |

| CA | 50 | 9.100 | 3.260 | .563 | .337 | -.023 | .662 | .231 | .290** |

| R1 | 54 | 44.162 | 63.802 | 2.131 | .325 | 4.446 | .639 | -.204 | -.210 |

| R2 | 53 | 76.304 | 95.939 | 1.433 | .327 | 1.111 | .644 | -.427*** | -.406*** |

Nota. N = Participantes; M = Media; DT = Desviación estándar; EE = Error estándar; r = Correlación bivariada de Pearson; LR, = Lectura de palabras reales; LNR = Lectura de palabras no reales; I = Inteligencia no verbal; V = Vocabulario; CF = Conciencia fonológica; CA = Conciencia del acento; R1 = Asincronía en la secuencia rítmica de 500 ms; R2 = Asincronía en la secuencia rítmica de 667 ms.

*p < .1; **p < .05;***p < .001

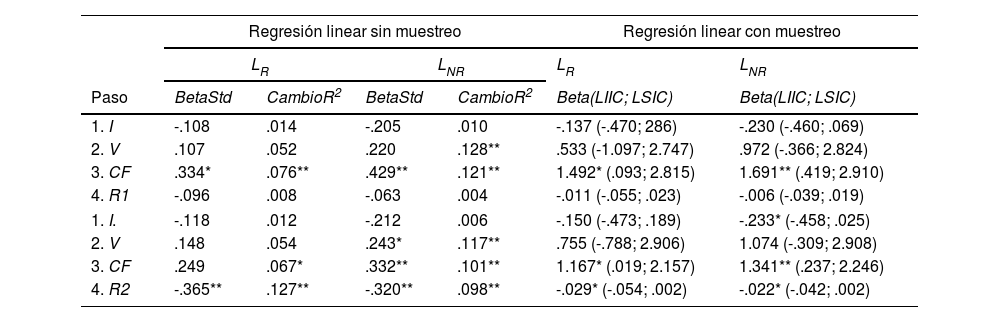

Se utilizan análisis de regresión jerárquica para identificar los posibles predictores de los resultados en lectura. Las variables predictoras seleccionadas son: I (primer paso), V (segundo paso), CF/CA (tercer paso) y R1/ R2 (cuarto paso). Dado que se incumple el supuesto de normalidad, y el interés en valorar la posible generalización a otras poblaciones, también se aplica un análisis basado en un procedimiento de muestreo (3000 muestras). La Tabla 2 (cuando el predictor es CF) y la Tabla 3 (cuando el predictor es CA) presentan los resultados con y sin el proceso de simulación.

Índices de los análisis de regresión jerárquica sobre la lectura de palabras reales y no reales incluyendo la inteligencia, el vocabulario, la conciencia fonológica y la asincronía con la secuencia rítmica R1 o R2

| Regresión linear sin muestreo | Regresión linear con muestreo | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| LR | LNR | LR | LNR | |||

| Paso | BetaStd | CambioR2 | BetaStd | CambioR2 | Beta(LIIC; LSIC) | Beta(LIIC; LSIC) |

| 1. I | -.108 | .014 | -.205 | .010 | -.137 (-.470; 286) | -.230 (-.460; .069) |

| 2. V | .107 | .052 | .220 | .128** | .533 (-1.097; 2.747) | .972 (-.366; 2.824) |

| 3. CF | .334* | .076** | .429** | .121** | 1.492* (.093; 2.815) | 1.691** (.419; 2.910) |

| 4. R1 | -.096 | .008 | -.063 | .004 | -.011 (-.055; .023) | -.006 (-.039; .019) |

| 1. I. | -.118 | .012 | -.212 | .006 | -.150 (-.473; .189) | -.233* (-.458; .025) |

| 2. V | .148 | .054 | .243* | .117** | .755 (-.788; 2.906) | 1.074 (-.309; 2.908) |

| 3. CF | .249 | .067* | .332** | .101** | 1.167* (.019; 2.157) | 1.341** (.237; 2.246) |

| 4. R2 | -.365** | .127** | -.320** | .098** | -.029* (-.054; .002) | -.022* (-.042; .002) |

Nota. LR = lectura de palabras reales; LNR = lectura de palabras no reales; Beta Std = beta estandarizado; LIIC = Límite inferior del intervalo de confianza; LSIC = Límite superior del intervalo de confianza; I = Inteligencia no verbal; V = Vocabulario; CF = Conciencia fonológica; R1 = Asincronía en la secuencia rítmica de 500 ms; R2 = Asincronía en la secuencia rítmica de 667 ms.

*p < .1; **p < .05; ***p < .001

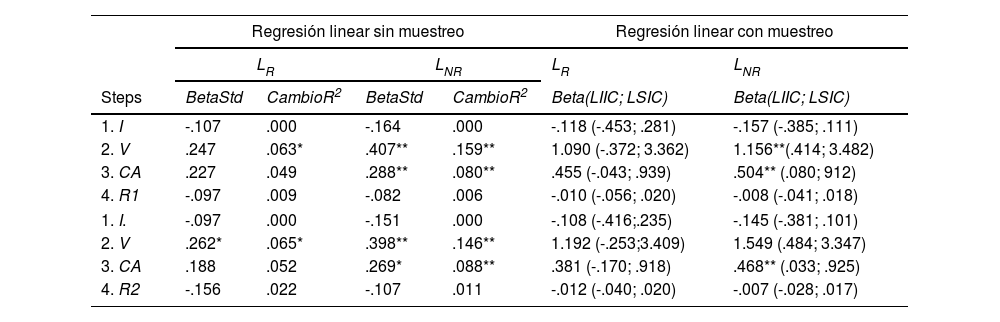

Índices en los análisis de regresión jerárquica sobre la lectura de palabras reales y no reales incluyendo la inteligencia, el vocabulario, la conciencia del acento y la asincronía con la secuencia rítmica R1 o R2

| Regresión linear sin muestreo | Regresión linear con muestreo | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| LR | LNR | LR | LNR | |||

| Steps | BetaStd | CambioR2 | BetaStd | CambioR2 | Beta(LIIC; LSIC) | Beta(LIIC; LSIC) |

| 1. I | -.107 | .000 | -.164 | .000 | -.118 (-.453; .281) | -.157 (-.385; .111) |

| 2. V | .247 | .063* | .407** | .159** | 1.090 (-.372; 3.362) | 1.156**(.414; 3.482) |

| 3. CA | .227 | .049 | .288** | .080** | .455 (-.043; .939) | .504** (.080; 912) |

| 4. R1 | -.097 | .009 | -.082 | .006 | -.010 (-.056; .020) | -.008 (-.041; .018) |

| 1. I. | -.097 | .000 | -.151 | .000 | -.108 (-.416;.235) | -.145 (-.381; .101) |

| 2. V | .262* | .065* | .398** | .146** | 1.192 (-.253;3.409) | 1.549 (.484; 3.347) |

| 3. CA | .188 | .052 | .269* | .088** | .381 (-.170; .918) | .468** (.033; .925) |

| 4. R2 | -.156 | .022 | -.107 | .011 | -.012 (-.040; .020) | -.007 (-.028; .017) |

Nota. LR = Lectura de palabras reales; LNR = Lectura de palabras no reales; Beta Std = Beta estandarizado; LIIC = Límite inferior del intervalo de confianza; LSIC = Límite superior del intervalo de confianza I = Inteligencia no verbal; V = Vocabulario; CF = Conciencia fonológica; R1 = Asincronía en la secuencia rítmica de 500 ms; R2 = Asincronía en la secuencia rítmica de 667 ms.

*p < .1; **p < .05; ***p < .001

Los resultados en los cuales no ha sido utilizado el procedimiento de muestreo han indicado que R2 predice LR y LNR una vez que se controla I, V y CF. En estas condiciones, R1 no ha predicho la lectura de palabras reales o no reales. El ritmo (R1 o R2) no ha estado relacionado con lectura cuando se incluye CA (vs CF) en el modelo (véase la Tabla 3). Además, atendiendo al proceso de muestreo, las contribuciones de R2 (controlando CF) han pasado a ser marginales. Estos análisis se han repetido utilizando una medida de V compuesta por 4 ítems y los resultados obtenidos han sido similares.

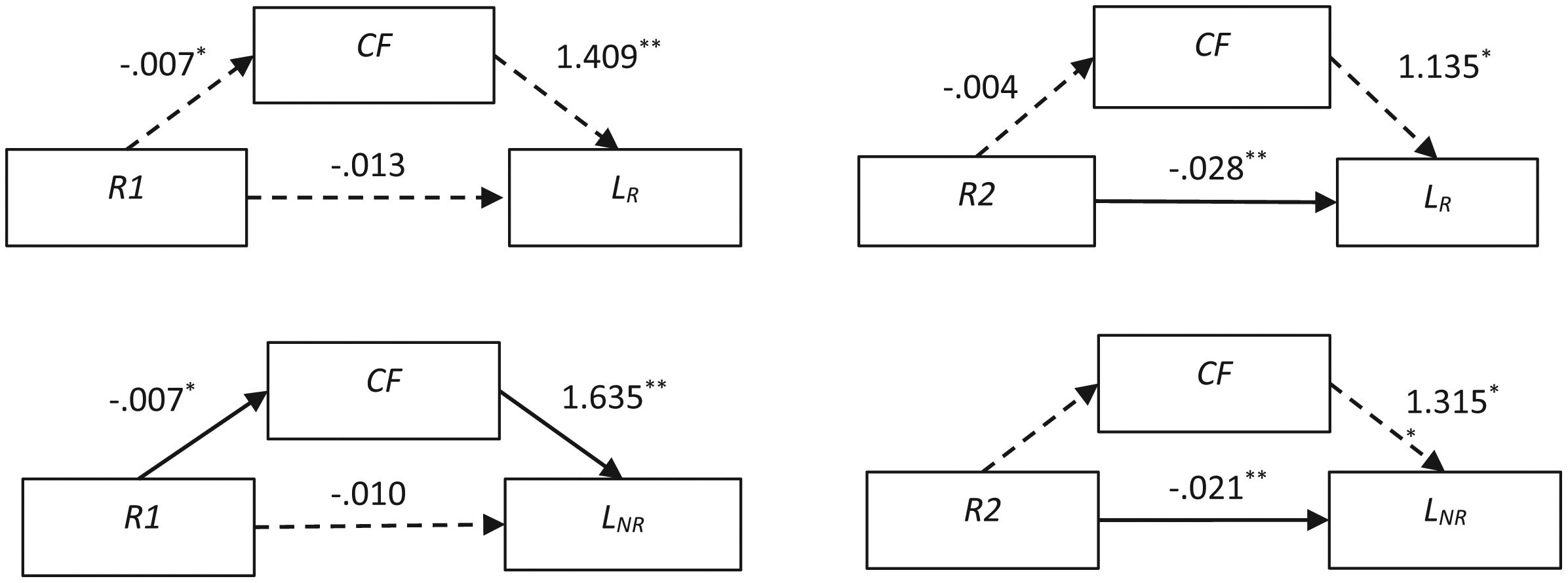

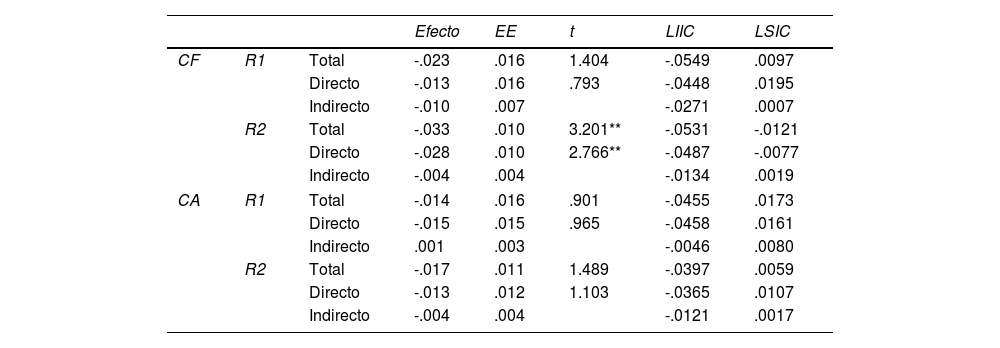

Análisis de la mediaciónLa relación entre ritmo y lectura, considerando el papel mediador de CF o CA, ha sido examinada con el modelo 4 del módulo Process (Hayes, 2022), en el que la variable antecedente ha sido R1 o R2; la variable resultado ha sido LR (véase la Tabla 4) o LNR, (véase la Tabla 5) y la variable mediadora ha sido CA o CF. Se han utilizado 10.000 muestras en el procedimiento de muestreo. Cuando CF ha sido la variable mediadora, la relación directa entre R1 y LR, (B=-.013, EE=.016, p=.432, 95% IC [-.0448, .0195]) o la relación indirecta (B=-.001, EE=.007, 95% IC [-.0271, .0007]) no ha alcanzado el nivel de significación estadística (ver Figura 1). Sin embargo, R1 está relacionada con LNR, a través de CF (B=-,012, EE=.007, 95% IC [-,0278, -,0009]) pero no directamente (B=-.010, EE=.014, p=.484, 95% IC [-.0368, .0177]) (ver Figura 1). Como se muestra en la Figura 1, la relación entre R1 y CF ha sido negativa (a menor asincronía, mayor CF), mientras que entre CF y LNR la relación ha sido positiva.

Índices de los efectos total, directo e indirecto en los análisis de mediación simple para R1 o R2 como antecedente; conciencia fonológica o conciencia del acento como mediador; y lectura de palabras reales como resultado

| Efecto | EE | t | LIIC | LSIC | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CF | R1 | Total | -.023 | .016 | 1.404 | -.0549 | .0097 |

| Directo | -.013 | .016 | .793 | -.0448 | .0195 | ||

| Indirecto | -.010 | .007 | -.0271 | .0007 | |||

| R2 | Total | -.033 | .010 | 3.201** | -.0531 | -.0121 | |

| Directo | -.028 | .010 | 2.766** | -.0487 | -.0077 | ||

| Indirecto | -.004 | .004 | -.0134 | .0019 | |||

| CA | R1 | Total | -.014 | .016 | .901 | -.0455 | .0173 |

| Directo | -.015 | .015 | .965 | -.0458 | .0161 | ||

| Indirecto | .001 | .003 | -.0046 | .0080 | |||

| R2 | Total | -.017 | .011 | 1.489 | -.0397 | .0059 | |

| Directo | -.013 | .012 | 1.103 | -.0365 | .0107 | ||

| Indirecto | -.004 | .004 | -.0121 | .0017 | |||

Nota. EE = Error estándar; LIIC = Límite inferior del intervalo de confianza; LSIC = Límite superior del intervalo de confianza; CF = Conciencia fonológica; CA = Conciencia del acento; R1 = Asincronía en la secuencia rítmica de 500 ms; R2 = Asincronía en la secuencia rítmica de 667 ms.

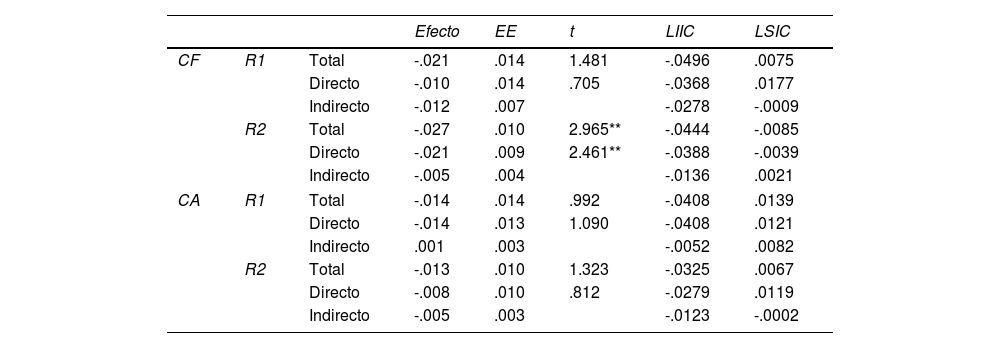

Índices de los efectos total, directo e indirecto en los análisis de mediación simple para R1 o R2 como antecedente; conciencia fonológica o conciencia del acento como mediador; y lectura de palabras no reales como resultado

| Efecto | EE | t | LIIC | LSIC | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| CF | R1 | Total | -.021 | .014 | 1.481 | -.0496 | .0075 |

| Directo | -.010 | .014 | .705 | -.0368 | .0177 | ||

| Indirecto | -.012 | .007 | -.0278 | -.0009 | |||

| R2 | Total | -.027 | .010 | 2.965** | -.0444 | -.0085 | |

| Directo | -.021 | .009 | 2.461** | -.0388 | -.0039 | ||

| Indirecto | -.005 | .004 | -.0136 | .0021 | |||

| CA | R1 | Total | -.014 | .014 | .992 | -.0408 | .0139 |

| Directo | -.014 | .013 | 1.090 | -.0408 | .0121 | ||

| Indirecto | .001 | .003 | -.0052 | .0082 | |||

| R2 | Total | -.013 | .010 | 1.323 | -.0325 | .0067 | |

| Directo | -.008 | .010 | .812 | -.0279 | .0119 | ||

| Indirecto | -.005 | .003 | -.0123 | -.0002 | |||

Note. EE = Error estándar; LIIC = Límite inferior del intervalo de confianza; LSIC = Límite superior del intervalo de confianza; CF = Conciencia fonológica; CA = Conciencia del acento; R1 = Asincronía en la secuencia rítmica de 500 ms; R2 = Asincronía en la secuencia rítmica de 667 ms.

Resultados de los análisis de medición con conciencia fonológica (CF) como mediador entre la lectura de palabras reales (LR) o no reales (LNR) y asincronía rítmica en la secuencia de 500 ms (R1) o la asincronía rítmica de 667 ms (R2). La figura muestra los coeficientes de regresión no estandarizados. Las líneas continuas representan los efectos directos/indirectos significativos.

*p < .1.**p < .05.

Con respecto a R2, se ha encontrado una relación directa con LR (B=-.028, EE=.010, p<.05, 95%, IC [-.0487, -.0077]) pero no mediada indirectamente por CF (B=-.004, EE=.004, 95% IC [-.0134, .0019]). Similares resultados han sido obtenidos para LNR, relacionada directamente con R2 (B=-.021, EE=.009, p<.05, 95% IC [-.0388, -.0039]), pero no indirectamente a través de CF (B=-.005, EE=.004, IC 95% [-.0136, .0021]) (ver Figura 1). Los resultados sugieren una relación negativa de R2 con LR y LNR, cuando se ha controlado CF. Este patrón se corresponde con los resultados de los análisis de regresión lineal en los que R2 predice de forma independiente LR y LNR aunque CF participe en el modelo.

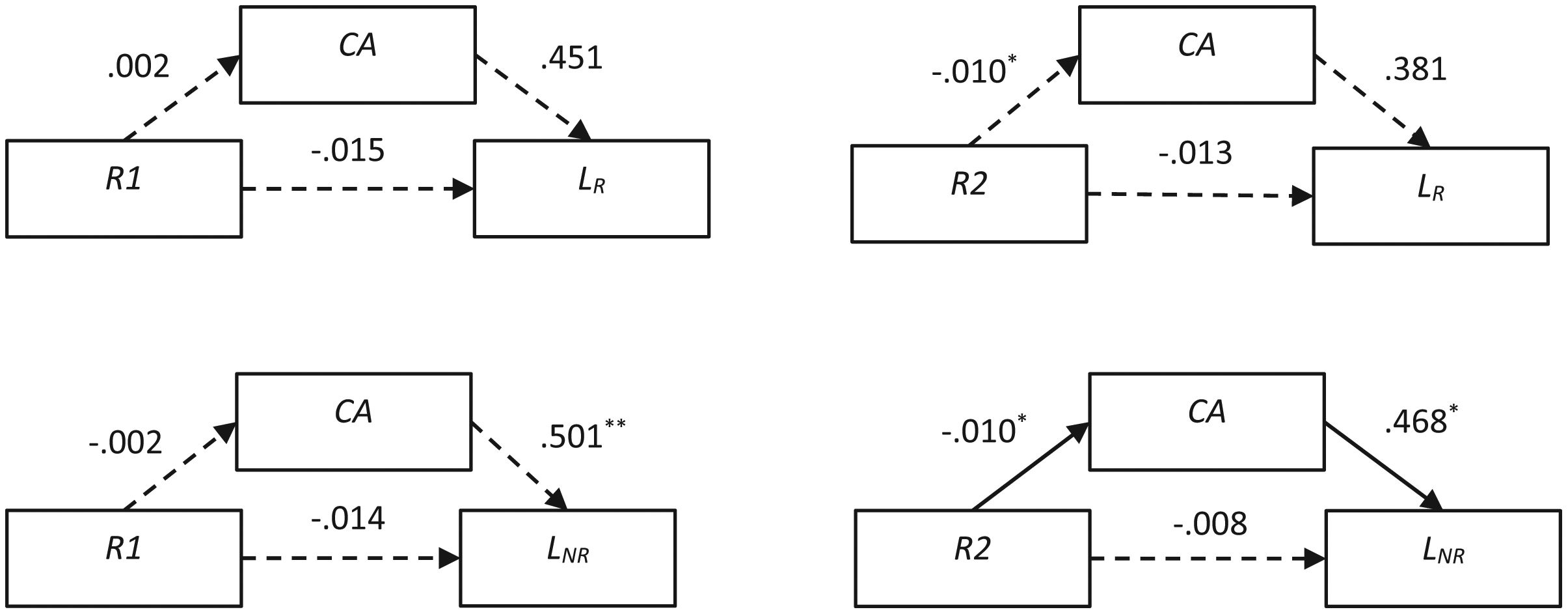

Los análisis previos se han repetido con CA como variable mediadora (véase la Figura 2). En este caso, la relación directa (B=-.013, EE=.012, p=.276, IC del 95% [-.0365, .0107]) o indirecta (B=-,004, EE=.004, IC del 95% [-.0121, .0017]) entre R2 y LR, no ha alcanzado la significación. Tampoco han sido significativas la relación directa (B=-.015, EE=.015, p=.339, 95% IC [-.0458, .0161]) o indirecta (B=.001, EE=.003, 95% IC [-.0046, .0080]) entre R1 y LR; o la relación directa (B=- .014, EE=.013, p=.281, 95% IC [-.0408, .0121] o indirecta (B=.001, EE=.003, 95% IC [-.0052, -.0082]) entre R1 y LNR. Sin embargo, hay un efecto indirecto significativo (B=-.005, EE=.003, 95% IC [-.0123, -.0002] cuando CA es el mediador entre R2 y LNR pero no efecto directo (B=-.008, EE=.010, p=.421, 95% IC [-.0279, .0119]), sugiriendo que R2 está relacionado con LNR a través de CA. La relación entre R2 y CA ha sido negativa (menor asincronía, mayor CA), mientras que la relación entre CA y LNR, ha sido positiva. No se han encontrado efectos directos cuando se controla CA.

Resultados de los análisis de medición con conciencia del acento (CA) como mediador entre la lectura de palabras reales (LR) o no reales (LNR) y asincronía rítmica en la secuencia de 500 ms (R1) o la asincronía rítmica de 667 ms (R2). La figura muestra los coeficientes de regresión no estandarizados. Las líneas continuas representan los efectos directos/indirectos significativos.

*p < .1. **p < .05.

Los objetivos generales de este trabajo han sido dos. El primero, determinar si la sensibilidad al ritmo, ya sea más rápido (2Hz, R1) o más lento (1.5Hz, R2), contribuye de forma independiente a la predicción del rendimiento lector en niños españoles de primer curso. En segundo lugar, comprobar si CF y/o CA median en la relación entre el ritmo y las habilidades lectoras. Los resultados indican que R1 no explica de forma independiente la lectura (LR, LNR), pero sí lo hace R2 después de controlar I, V y CF (marginalmente cuando se utiliza el procedimiento de muestreo). Sin embargo, si se incluye CA en el modelo (vs CF), R2 no predice la lectura, sugiriendo que CA es un factor mediador entre R2 y las medidas de lectura.

Esta implicación del ritmo (vía R2 en este estudio) en la predicción de LR y LNR es consistente con la evidencia empírica, ya sea en ortografías transparentes (p. ej., Kertész y Honbolygó, 2021; Lundetrae y Thomson, 2018) u opacas (p. ej., Lé et al., 2020; Ozernov-Palchik et al., 2018). En este estudio, la contribución de ritmo en la predicción de la lectura coincide con los resultados de Kertész y Honbolygó (2021), donde el ritmo interviene significativamente en la predicción de la lectura al final del primer curso en niños con desarrollo típico cuya lengua materna es el húngaro, lengua con un sistema ortográfico transparente.

Es difícil llegar a una conclusión sobre la relación entre el ritmo y la lectura cuando los niños y niñas han empezado el aprendizaje formal de la lectura. Esta investigación sugiere que R2 se relaciona con la lectura de palabras reales y no reales cuando el modelo incluye CF, pero no cuando participa CA, y puede indicar que existe una coincidencia entre R2 y CA. El factor común a R2 y CA puede ser la ventana temporal de 667 milisegundos necesaria para identificar la sílaba acentuada; es decir, R2 y CA pueden relacionarse con la lectura de palabras a través de los procesos de asignación del acento léxico. En este proceso, el aprendizaje formal de la lectoescritura puede ser uno de los desencadenantes de la habilidad de los niños para sincronizar su ejecución a un ritmo más lento (McAuley et al., 2006). Además, Holliman et al. (2017) destacan que CA está implicada en la lectura de palabras multisilábicas que presentan cambios en el patrón de acentuación.

El segundo objetivo de este trabajo ha sido comprobar si la relación entre ritmo y lectura en los niños y niñas que inician la enseñanza formal de la lectura está mediada por la CF y/o la CA. Los resultados de los análisis de mediación muestran una relación indirecta entre R1 y LNR cuando CF actúa como variable mediadora, y entre R2 y LNR si CA es la variable mediadora. Este papel mediador de la CF se suma a las pruebas empíricas obtenidas por Kalashnikova et al. (2021) antes del inicio de la enseñanza de la lectoescritura (es decir, durante la preparación para la lectura). Esta investigación, amplía los resultados de Kalashnikova et al. (2021) sobre la mediación de la CF en la lectura en niños con desarrollo típico que ya han iniciado el aprendizaje de la lectoescritura y destaca que CF media la relación entre la lectura y el ritmo. Además, los presentes resultados se alinean con la teoría de muestreo temporal de Goswami (2011, 2018, 2019), donde el ritmo subyace al desarrollo de la CF.

Por lo tanto, R1 parece estar relacionado con la lectura a través de CF, y R2 a través de CA. Sin embargo, esta relación puede depender de la fase de adquisición de la lectura. Durante el aprendizaje de la lectura, la primera fase está marcada por el desarrollo de las habilidades fonológicas, con la participación de otras habilidades, como la conciencia del acento, en etapas más avanzadas del proceso. David et al. (2007) han encontrado que las habilidades fonológicas predicen la lectura, aunque el ritmo contribuye de forma independiente cuando las habilidades requeridas son más complejas (p. ej. en etapas avanzadas del aprendizaje). En la misma línea, Kertész y Honbolygó (2023) y Lé et al. (2020) han sugerido que poco después de que se inicie el aprendizaje sistemático de la lectoescritura, las habilidades fonológicas pierden importancia en favor de otras habilidades (p. ej., las léxicas). Del mismo modo, estudios en español han sugerido que en etapas formativas avanzadas (cursos 3°-6° de Primaria), la conciencia del acento léxico está relacionada con la asignación del acento durante la lectura en voz alta (Gutiérrez-Palma et al., 2016).

Sin embargo, la relación entre la lectura y la capacidad para establecer contrastes prosódicos puede identificarse ya en etapas más tempranas. Así, Gutiérrez-Palma y Palma-Reyes (2007) concluyen que los alumnos de 1° y 2° de primaria que discriminan mejor entre contrastes prosódicos también leen pseudopalabras con mayor precisión y con menos errores de acentuación. En consecuencia, la capacidad de los niños para atender a estímulos que se presentan a un ritmo menor (periodos más largos), como los asociados a R2 (667ms), puede facilitar que el niño capte eventos rítmicos más complejos (p. ej., tres sílabas en lugar de dos) permitiéndole ser sensible a los patrones de acentuación necesarios para la lectura de palabras multisilábicas. Esta implicación de CA y R2 en etapas posteriores del aprendizaje de la lectoescritura está en consonancia con McAuley et al. (2006), quienes han sugerido que el aprendizaje formal de la lectura puede ser uno de los factores que contribuyen a la ampliación de la región a la que el niño es sensible en determinados periodos del desarrollo.

Limitaciones y conclusionesLos resultados obtenidos en este trabajo sugieren que una vez iniciada la enseñanza formal de la lectura las habilidades rítmicas de los niños y niñas están implicadas en la predicción de la lectura, aunque es necesario ampliar el conjunto de investigaciones en esta temática. El papel del ritmo puede depender de la fase de adquisición de la lectoescritura y del tipo de ritmo. La sensibilidad al ritmo más lento (R2) predice la lectura de palabras de forma independiente una vez controlada la CF. Resultados similares han sido obtenidos por Lundetrae y Thomson (2018) en relación con los factores que predicen la lectura de los niños y niñas con bajo rendimiento académico. Asimismo, la ausencia de una contribución independiente de R2 cuando se controla CA en el modelo de regresión sugiere que CA también contribuye al desarrollo de la lectura, especialmente cuando se leen palabras multisilábicas que requieren la asignación de acento. Estas sugerencias se examinan con mayor precisión en los modelos mediacionales. En estos modelos, R1 se relaciona con LNR a través de CF, mientras que R2 se relaciona con LNR, mediante CA. Este resultado coincide con la hipótesis previa de que la inclusión de R2 como predictor independiente en los modelos de regresión lineal, sugiere la contribución de la CA una vez que se han alcanzado las habilidades básicas de decodificación.

Una limitación de este estudio es la baja fiabilidad de la tarea de síntesis, quizá debido a que esta tarea explora habilidades de conciencia fonémica que, probablemente, se desarrollan de forma más precisa en fases más avanzadas del proceso de adquisición de la CF. Sin embargo, la correlación significativa con la otra medida de CF de este estudio sugiere que la tarea valora el mismo factor, permitiendo utilizarla dentro de una medida compuesta de CF. Además, los resultados muestran patrones diferentes para CF y CA, lo que sugiere que la medida de CF es relevante para los propósitos de este estudio. Así mismo, aunque la fiabilidad de la tarea CA en este estudio es moderada, valores similares de fiabilidad han sido informados en otros trabajos, especialmente cuando participan niños pequeños (por ejemplo, Calet et al., 2015; Holliman et al., 2014; Goswami et al., 2013). Estos coeficientes de fiabilidad, probablemente, pueden ser más altos con una muestra más amplia de participantes, lo que constituye otra limitación del estudio.

Otra limitación es la baja fiabilidad de la medida V. La puntuación media alcanzada en muchos de los ítems de esta prueba es muy alta, cercana al máximo posible, reduciéndose la variabilidad entre ítems y, por tanto, los índices de fiabilidad y validez. Un argumento similar ha sido proporcionado para explicar la baja fiabilidad en algunas de las subpruebas de un test muy utilizado en la evaluación de la lectoescritura como es el PROLEC-R (Cuetos et al., 2012). La prueba que se utiliza para evaluar el vocabulario en este estudio, al igual que algunas de las subpruebas del PROLEC-R, corresponde a una medida de tipo screening, con pocos ítems y ha sido diseñada para detectar alumnos con riesgo de dislexia. Sin embargo, los datos procedentes de alumnos con dificultades no se han incluido en los análisis en este estudio, limitando aún más la variabilidad de las puntuaciones. Pese a eso, los resultados obtenidos utilizando una versión abreviada de la prueba con cuatro ítems no cambian.

Los resultados de este trabajo se ajustan a un diseño correlacional, lo que limita el establecimiento de relaciones causa-efecto. Las conclusiones sobre las relaciones entre ritmo (R1, R2), CF, CA y lectoescritura requiere de estudios longitudinales que evalúen la evolución de los niños en diferentes periodos educativos; el desarrollo de estudios de intervención para mejorar la lectoescritura, así como aumentar el número de participantes para facilitar la generalización de los resultados. Estas relaciones pueden ser complejas y estar influidas por factores como la fase de aprendizaje y las características de la secuencia rítmica considerada, al menos en sistemas ortográficos similares al español. En cualquier caso, los resultados obtenidos en este estudio tienen implicaciones para la práctica educativa. Por un lado, sugieren que la introducción de actividades que fomentan las habilidades rítmicas puede facilitar el desarrollo de la lectoescritura; por otra parte, que una baja habilidad rítmica puede considerarse un indicador de dificultades lectoras, y quizá utilizarlo como un índice para la detección precoz del riesgo de presentar dislexia. Así mismo, las políticas educativas dirigidas a promover la intervención y evaluación de las habilidades rítmicas como parte del currículo escolar pueden mejorar la eficiencia lectora alcanzada por los escolares, aspecto de interés para el sistema escolar una vez se ha alcanzado la plena escolarización de los niños.

Declaración de los autoresLos autores trabajaron en colaboración en las diferentes fases necesarias para el desarrollo de este trabajo.

AgradecimientosQueremos agradecer la participación de los niños y niñas en este estudio, de sus profesores y de sus representantes legales.

FinanciaciónEsta investigación está parcialmente financiada a través del proyecto “El papel del ritmo en el aprendizaje de la lectura en español” (referencia: PID2019-110174RB-I00) del Ministerio de Ciencia e Innovación y la Agencia Estatal de Investigación (AEI/10.13039/501100011033).

Conflicto de interesesLos autores declaran que no tienen intereses económicos en competencia ni relaciones personales que pudieran haber influido en el trabajo presentado en este artículo.